- +1

不好懂的《地球最后的夜晚》,是把意義生產的權利還給了觀眾

畢贛的新片《地球最后的夜晚》(以下簡稱《地球》)在2018年最后的一個夜晚首映,這個營銷噱頭十足,但首映過后它的口碑兩極分化,在往后的幾天還遭遇了“票房跳水”。不少評論認為,《地球》對于觀眾的美學修養和知識儲備有相當高的門檻,觀眾需要借助一些技巧和知識才能夠進入這部電影,而“知識焦慮”讓很多看不懂的觀眾默默去補影評而不敢輕易否認這部電影本身。不得不承認理順這部電影的故事時間線、理解其手法和寓意上是要花一定的功夫的,但就個人體驗而言,“看不懂”并不一定讓觀影體驗變差。在這里,我想討論的問題是:是什么讓電影易于進入,什么難以進入的呢?而設想的回答是:現實主義的程度。

文藝片觀眾想要些什么?

在解釋這里的“現實主義”之前,不妨先簡單回顧畢贛的處女作和今年的國產電影。在2016年,畢贛的第一部電影《路邊野餐》(以下簡稱《路邊》)就在電影院中上映,盡管只有十來天的排期,但是對于藝術電影來說這也是開創性的。不僅能從這部處女作里面看到新一代電影的潛力,而且還看到了市場對這類實驗性強的電影的開放,通俗來說,就是“文藝青年”的電影消費能力已經足以供養這類電影的上映了。也許會有人會批評從《路邊野餐》到《地球》是資本對藝術實驗精神的收編,因為是片方看到《路邊》的模式是能夠有利可圖的,所以才用相似的風格和更高的資源配置去完成一部新的電影。但這個冒險貌似并沒有達到它預想的后果,可以看到所謂“文藝青年”這個群體的異質性,他們本身就在抵抗著一種身份的標簽,要以一種固定的模式來滿足他們似乎是一件不太可能的事情。

另外,風格嶄新的藝術片也不一定是這個群體(如果它存在的話)的唯一寵愛,回望今年的國產院線電影,這個群體對于一般敘事模式的電影也是不排斥的。比如《我不是藥神》在豆瓣取得很高的口碑,它來源于真實事件,而成為這個故事的英雄的主人翁是一個隨處可見的普通人;另一部口碑很好的電影《狗十三》,主人翁也是“中國式家庭”的典型人物。雖然這兩部電影的風格非常不同,但是他們都是“歷史性”的。可以看到一部分常去電影院的人并不支持“為藝術而藝術”,他們將電影放到特定的社會和歷史語境里,期盼的是能夠反映甚至(如同韓國電影那樣)介入社會現實的電影。與此相對,那些看起來私人、風格化的電影就比較危險了,不管是已有名氣的導演如姜文和賈樟柯,還是年輕的導演與畢贛和胡波,只要是影片的風格和個人印記太過強的,就很容易受到質疑脫離了社會現實。當然,觀眾可能僅僅因為理解影片的門檻就對此敬而遠之,還或許還有一個不可忽視的因素是,這一類文藝影片并沒有一個明顯的社會語境,如《地球》里的凱里,《大象席地而坐》(以下簡稱《大象》)里的滿洲里,那些地面僅僅是一個幻想的詞語,而抽空了歷史的內核,變成了“非現實”的東西。

這里說的非現實并不是指那些不舍實際的意淫,比如霸道總裁愛上我或者中了二十億彩票之類的,這些在現實中不存在的東西在幻想中恰恰是最為現實的,它們恰恰直接回應了這個時代的某種問題。在這里現實與非現實的分水嶺并非有沒有現實中的對應物,而在于它在多大程度上呈現出了一個“真實”的效果,讓人感覺到這個熒幕的世界是能夠直接投身其中的,是“現實”的一個簡單延伸。羅蘭·巴特把再現現實的符號等同于現實本身看作一種“現實主義愚蠢”。在他看來,文本的符號是有欺騙性的,它并不指向一個現實,而是指向一個真實的效果,人們將這個效果誤認為現實本身。雖然人們知道電影里的事件不會降臨在自己身上,但是或許還會有意無意地留有一點的幻想,畢竟電影的世界和自己的世界隔得只是一點點偶然性。巴特批評了當時法國小資產階級在大眾文化中的種種神話,而他推崇布萊希特式的疏離感,他認為藝術中所帶來的熟悉事物中的陌生感能夠對抗日常生活中異化的幻覺。

“不存在的人”的換喻之旅

本文試圖指出較為喜聞樂見的“現實主義”的陷阱,無意貶低或否認這類型的電影的價值,因為無可否認它們有可能帶給觀眾強烈、或許也相當深刻而有益的體驗,甚至也對于社會現實有著重要意義,但是對這個陷阱有一定的反思也是有好處的,至少不會讓它僅僅因為受群眾喜愛而成為一個壟斷性的模式。首先,為了理解這個陷阱,我們需要回到之前提到的電影的角色上去:《我不是藥神》、《狗十三》、《無名之輩》等電影中,出現的角色看似平平無奇,但是他們身上也帶有明顯的社會語境,程勇所代表的小經營者,李玩代表的中學少女,他們都像這個時代中一抓一大把的人。這種角色對于喚起觀眾的代入感是很有優勢的,只要觀眾自己身上有著那些角色一些一樣的品質,就很容易“入戲”,進入到電影世界的幻境之中去跟隨著角色去體驗。如果把電影比作夢,那么這種夢的機制就像是弗洛伊德所說的“凝縮”:將這個時代中大部分人的特征集中于電影中的幾個典型角色身上,那個角色就像目標觀眾所選出來的代表人物,由有限的幾個角色來代表盡可能多的人。

而《地球》、《路邊》和胡波的《大象》里面的人物同樣是平平無奇,但是不是前一種平平無奇,他們的行為并不像是卷入某些事件中的普通市民,而更像是進入奇遇中的詩人。有影評指出,《地球》中的所有男性都是一個男性,所有女性都是一個女性;而《大象》里的角色雖然性格上有差異,但是都像是千人一面地傳遞著作者自身的氣息。《地球》中的人物可以說都是“失去了某物的人”,和“作為別人的失物的人”;而《大象》里都是“生活面臨絕境”的人,他們社會性的身份并不如前面一列電影中的重要了,他們既是不存在的人(只存在于作者的文本之中),又是最具有普遍性的人,因為他們的普遍性甚至可以超越身份和時代。這種普遍性更接近神話,它處于具體的人的外部,所以并不總是給人親切感。

可以說《地球》是關于水與火、陰與陽的神話故事,而只要我們往這個古老的東方神話里面再加入一個代際的元素,就變成了古老的西方神話——父、母、子的俄狄浦斯神話,圍繞著謀殺與亂倫展開(羅紘武兒時好友白貓、父親、殺死好友的左宏元都死去了,只剩下他與原來左宏元的情人萬綺雯)。這里的凝縮機制和上面有所不同,它不再涉及一些實證性的特征(比如社會身份、性格等等),而是一種否定性的特征,也就是說,前者觀眾和人物擁有一樣的東西,而后者觀眾和人物缺乏一樣的東西。弗洛伊德把凝縮看成是單純因為夢的思想元素太多,而夢的表征有限而不得不做的妥協,但拉康將弗洛伊德所說的“凝縮”看作一種“換喻”(metonymy),因為它涉及到原初失落客體的不可能性,所以凝縮不只是對一些實證性、叫得出名字的特征的凝縮,還包括對那些失去而無法尋回的東西的凝縮,所以凝縮就像語言學的換喻那樣是一個無休止的過程:在《地球》里,所有片中出現的女人都是男人欲望的換喻:和情夫私奔的母親、綠衣服的萬綺雯、想染紅發的白貓的母親、桌球場的紅衣女子、拿著火把的紅發女人,以及一系列物件都可象征著母親愛的換喻:綠皮小說、照片、蜜糖、蘋果、手表、煙花等等,但是沒有一個女人能夠真正地代表他的那個原初喪失的客體x(在俄狄浦斯情結里那個客體就是母親),也沒有一件物品可以代表母親對他的愛。有人會指責這部電影里面人物塑造空洞,不像一個個活生生的人物。顯然,他們就不是活生生的、歷史性的人,而是“不可能”的人,是預先失去了本真性和最珍貴的原初客體的主體,所以它們才走上了換喻之旅。

將生產意義的權利歸還觀眾

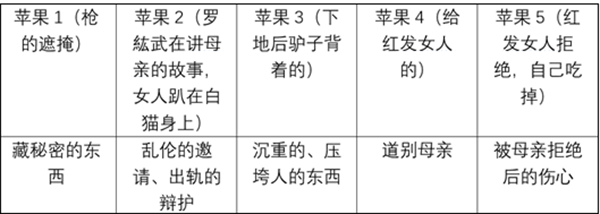

我們分析了這部電影的神話性質,但是不能說這是對通俗的俄狄浦斯情結的簡單套用。在另一個層面上,《地球》并沒有僅僅停留在一個俄狄浦斯神話的翻版上面,這是通過它的意象重復所達到的。前面所說這個換喻,是因為原始喪失的客體x是不可能或不存在的,因為神經癥主體才會嘗試從一系列的表象那里尋找x的蹤跡,所以能指表象才會不斷地發生變形、替換,但這個尋找總是失敗,因為那個客體x不僅作為亂倫的享樂對象被禁止,而且它還是不存在的。禁令通過將不存在的原初享樂(母親)包裝成被父親所禁止的原初享樂,是為了保有一個最后的幻想。這是神經癥結構的神話,也就是廣義上的俄狄浦斯情結的神話。根據結構主義者的觀點,神話的特征是里面所有的具體內容都是可以替換的。而在這部電影里,我們還可以看到另外一種模式,能指并沒有發生變形和替換,而是反復地在不同語境下出現,能夠生產出不同的意義/所指,最明顯的例子就是蘋果。

蘋果這個能指像在前一個公式那樣因為達不到所指而自我否定、變形為另一個的,它是肯定性、物質性、不可替換的東西。這種情況下,弗洛伊德以壓抑為主要機制的第一拓撲學(意識、前意識、無意識)失去解釋力了,因為表象并不因為壓抑而產生變形,它并不以另一個能指來替換自身。這是拉康在精神病結構的研究中所發現的脫落(foreclosure):蘋果這個能指從能指鏈條中掉落出來了,它不再指向另一個能指,而是直接獲取了它的物質性。

這是我們從詩歌那里最經常看到的東西,詩不像神話那樣是存在一個結構,而結構里的元素是可以相互替換的,詩歌里出現的某一個詞、某一個句法是無可替代的,它可以通過闡釋得出意義,但是無法以具有相同表意功能的符號去替代它,因為詩的詞語就是實在的物質,它總會無緣由地堅持出現。這種符號的重復當然并不是畢贛的原創,但是在他碎片化的剪輯和長鏡頭營造的夢境氛圍中,符號的重復出現更有一種猶如被正面襲擊般的恐怖,像那頭驢子那樣被直接壓倒,因為被排除在能指系統外的東西直接返回了,沒有通過一種隱喻的方式,而是直接通過物質性的方式。或許這也是畢贛這部電影會惹人不安的原因,不只是沒有一個想表達的“中心思想”,而且具備著一種潛在的意義過剩,潛在的意義多得讓人覺得不解,好比我們做重復的夢可能比做噩夢更加讓人不安。

在現實主義的電影里,一些重復出現的細節往往是有隱含的批判力的(比如《狗十三》里出現的傳統文化的符號),因為它被放在了不起眼的地方,所以或許可以逃避審查,這也是夢的另外一種機制——移置:通過將重要的思想投注到不起眼的表象上以逃避前意識的審查。但是這種方法在電影中成功的可能性已經越來越低,因為這個“敏感詞字典”對于觀眾和審查者來說是共通的。就算沒有這個外部審查,這些帶有意識形態色彩的符號也非常容易淪為一種說教,就像在不少香港電影里那樣。

但在《地球》里,符號只作為物質出現,它沒有直接的意識形態色彩,不是現實的暗示和指涉,也不是集體的記憶意象(比如十幾年前的流行歌曲那樣)或者文化典故(比如蘋果代表原罪),因為它本身就取消了能指與所指,即符號與意義間的穩定關系,它將生產意義的權利很大程度地歸還給了觀眾。它的作用不在于輸出特定的意義或特定的情感效果,反而它提醒了在重復之中,缺席的意義等待著由觀眾去(可以是無意識地)主動作出。很多人贊揚這部電影是一個出色的夢,但或許準確來說,那只是夢的材料,它等待著觀眾將電影中的夢加入到自己的夢之中,重新添加意義,這很可能只是一個無意識的過程。當然了,畢贛這部電影有沒有很好地邀請觀眾入夢,那是見仁見智的事情了。但無可置疑的是,做夢并不是專家的專利。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司