- +1

評滕俊杰的新戲曲電影:經典性與電影化雙輪驅動的守正創新

有人將滕俊杰導演的這批戲曲電影稱為“新京劇電影”或者“新戲曲電影”,滕導對新的電影技術的電影媒介運用必然會讓傳統戲曲產生“新”的審美信息,構成所謂的新戲曲電影,完成從“舞臺紀錄片”向“電影藝術片”的轉型。

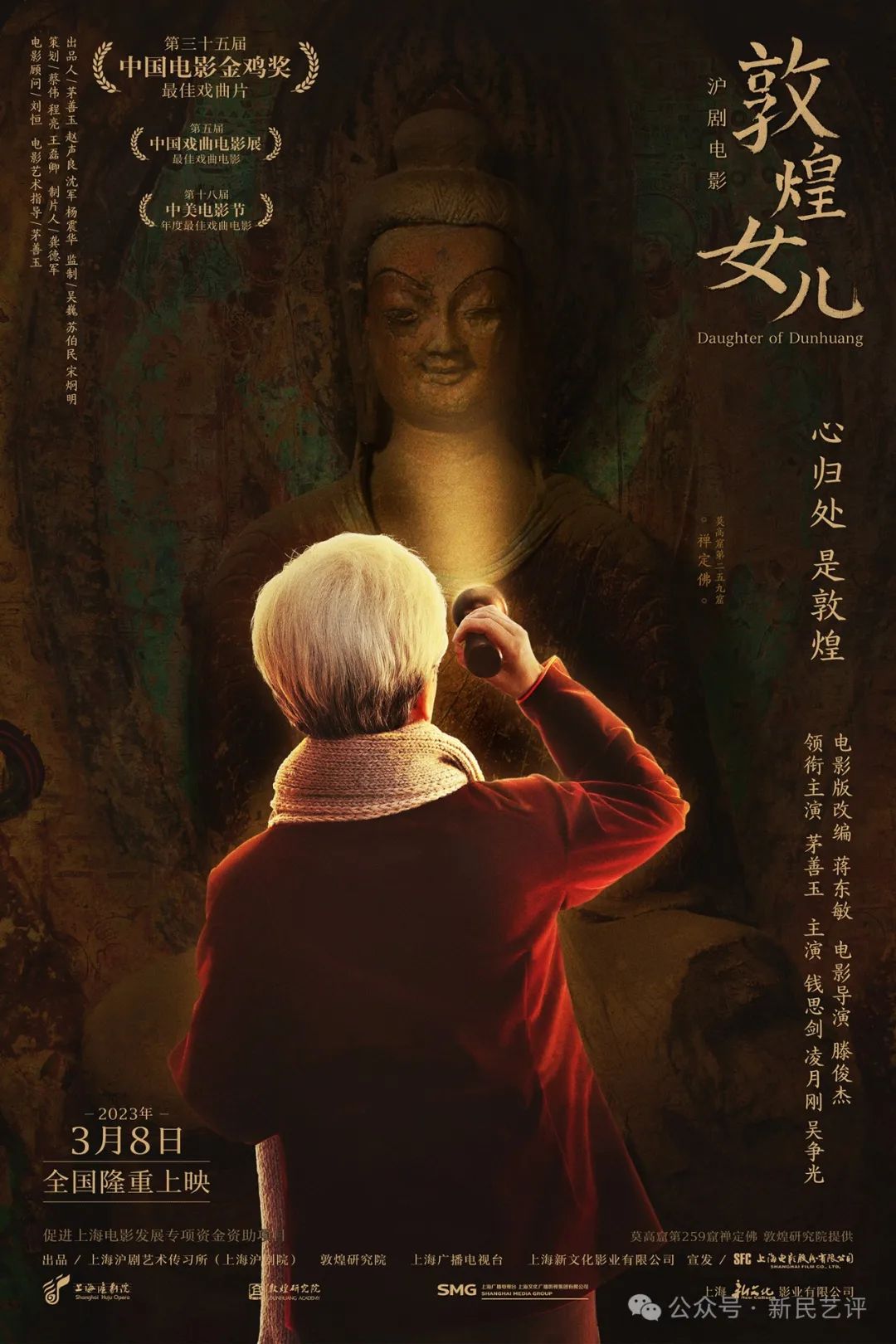

在中國電影銀幕上,滕俊杰導演和他的戲曲電影是一道獨特風景,而在優秀傳統文化“創造性轉化和創新性發展”的大背景下,更是一個重要成就。借中國新時代戲曲電影研究暨滕俊杰戲曲電影研討會舉行之際,回顧自2012年始,滕導執導的戲曲電影《霸王別姬》《蕭何月下追韓信》《曹操與楊修》《貞觀盛事》《捉放曹》《鎖麟囊》《敦煌女兒》《邯鄲記》等已經八部,包括京劇、昆曲、滬劇等多種劇目,多次獲得中國電影金雞獎最佳戲曲片獎或提名,并作為中國電影的特殊形態走出國門、走向世界,借助電影的光影載體,向世界傳播源遠流長的中國五彩斑斕的戲曲文化。

戲曲與電影的“雙向奔赴”早在1905年中國電影的誕生之初,從譚鑫培主演的無聲影片《定軍山》就已起步。此后,中國戲曲電影一直綿綿不絕,《天仙配》《梁山伯與祝英臺》《紅樓夢》《楊門女將》《十五貫》等等都曾經風靡一時。有人將滕俊杰導演的這批戲曲電影稱為“新京劇電影”或者“新戲曲電影”,其中三個關鍵詞,正好概括了這些作品的特點。首先它在題材上是戲曲,其次在媒介上是電影,如果說“媒介即信息”的話,滕導對新的電影技術的電影媒介運用必然會讓傳統戲曲產生“新”的審美信息,構成所謂的新戲曲電影,完成從“舞臺紀錄片”向“電影藝術片”的轉型。

如何處理好戲曲與電影的關系,是新戲曲電影古為今用、推陳出新的關鍵。戲曲電影,首先要“戲曲為本,電影為用”,尊重戲曲本身的“經典性”。《霸王別姬》《曹操與楊修》《捉放曹》《鎖麟囊》《邯鄲記》,所有這些戲曲的故事原型,可以說都經歷了成百上千年的流傳,悲歡離合、興觀群怨,從某種程度上已經成為中華文化的“民族記憶”和“文化原型”。滕導盡可能最大限度地發現、保留、放大這些文化的經典價值,尚長榮、史依弘、言興朋、陳少云、關棟天、王珮瑜、張火丁、計鎮華、梁谷音、茅善玉等當代頂尖名角擔任主演,對原劇重要的場景、臺詞、唱腔等等都最大限度地保持其語言文字旋律本身的韻味和魅力,在虛擬化、程式化表演中努力做到追根溯源、原汁原味、傳承守正。“戲曲為本、電影為用”的創作指導思想,貫穿在其對京劇和戲曲文化的尊重、還原和堅守之上,許多經典情景和唱段都得到了再現和放大,體現了對中華優秀傳統文化的自信,尚長榮等戲曲大家對這一點給予了積極的評價。

同時,電影視聽藝術和技術的可能性也得到了拓展,通過“導演的藝術”與“角兒的藝術”的結合,使舞臺戲曲藝術最大程度地實現了“電影化”。其戲曲電影雖然“忠實”原作的經典性,但是他努力使用電影的視聽手段,包括對演員“微表演”的重視、對化妝真實性的要求,對節奏張弛的控制,對懸念“扣子”的強化,外景的介入,對舞臺表演銜接冗長的省略,布景、服裝、道具的色彩豐富性和調子統一性等等,都更加符合電影表達的規律。在視聽語言上,則試圖用鏡頭適度突破舞臺的束縛,“穩妥地向電影的豐富性接近”,在結構編織、鏡頭運用、角色調度、舞美設計、視聽拓展上加以發揮。移動鏡頭、景別變幻、交叉剪輯、特技渲染等等方式,擴充了畫面的信息量,加快了節奏感,增強了視聽感染力,甚至他第一個完成了從“全程實拍3D+全景聲”到“8K+全景聲”的技術升級,讓過去的舞臺單向度呈現的藝術產生出更沉浸的影院藝術效果,不僅滿足戲曲愛好者的需求,而且滿足電影觀眾的需求,使傳統戲曲的魅力借助于光影技術的賦能產生更強烈的藝術感染力和影響力。

實現了經典性與電影化的融合,同時也實現了傳統與當代的對話,實現了戲曲觀眾與電影觀眾的重疊,這也正是滕俊杰導演的戲曲電影之“新”所在。他一直探索創新,在美術、造型、影像、視聽、剪輯、節奏等方面都不斷尋求新的可能和最大化的效果。在籌拍第一部戲曲電影《霸王別姬》前,他閱讀了大量京劇史料,觀摩了眾多京劇劇目,按照“三步走”的規劃,首先是“把自己變成京劇人”,然后是“把自己變成一個電影鏡頭”,最后是“把自己變成坐在黑壓壓電影院里的一位觀眾”。“三步走”既是他創作《霸王別姬》的方法論,也是他后來創作一系列戲曲電影的共同原則。在劇目選擇上,則充分考慮了傳統文化與中華民族現代文明、與世界現代文明的“共享性”,更多關注于中國人的愛情、親情、智慧、品行、節操、氣節等精神層面的主題,使這些作品雖然都是經典,但依然保持了人性、人道、人民性的光輝,用一種東方故事、東方視野演繹了與現代文明相通相融的主題。

近年來戲曲電影也因為傳統文化繼承創新,面臨新的發展契機。《霸王別姬》《貞觀盛事》《敦煌女兒》《邯鄲記》以及《鎖麟囊》等作品,不僅為中華優秀戲曲和當代頂尖的戲曲藝術家留下了珍貴的影像檔案,更重要的是探索了傳統戲曲形式與現代電影形式之間的親密擁抱。滕導在《致敬與前行:新京劇電影創作概論》一書中,對自己的戲曲電影創作經驗進行了系統總結,這也是中國第一部京劇電影創作的學術性著作,其意義歷久彌新。當然,正如劉勰在《文心雕龍》中所言,“變則可久,通則不乏”,如何在繼承的基礎上,不僅從媒介、技術層面,而且從審美、文化維度更大膽、更開放、更積極地進行創新轉化,讓戲曲文化的精華通過電影形態更廣泛深入地活化在當代文化中、當代觀眾中、當代青年中,成為中華民族現代文明、全球文化共同體中更具有影響力和感召力的文化要素,依然還是一個正在進行中的工程。人事有代謝,往來成古今,戲曲電影的創造性轉化與創新性發展依然還行進在發展變化的路上。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司