- +1

在蓄奴與廢奴之間掙扎:19世紀上半葉的新大陸

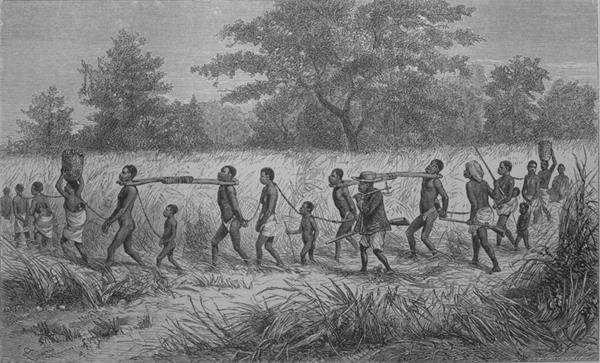

19世紀早期,席卷西屬美洲的革命熱潮,開始在整個美國南部蔓延。就像商人幾十年前就已經開始運送越來越多的奴隸穿過潘帕斯草原,然后翻越安第斯山脈,現在越來越多的被奴役的民眾被帶出原來的蓄奴州,包括弗吉尼亞州、北卡羅來納州、特拉華州、馬里蘭州,被帶入美國的南方腹地和西南部新的糖料和棉花種植園。

當德拉諾于1805年初登上“考驗”號時,美國的奴隸不到100萬人,大多數集中在南部沿海或離海不遠的內陸,在田納西州、肯塔基州,以及密西西比流域和奧爾良一帶。40年后,從大西洋沿岸到密蘇里州和得克薩斯州,總共有近400萬奴隸,總價值超過30億美元,“超過了投資美國鐵路和工廠的資本的總和”。在美國,奴隸制是一種貿易、一種制度,也是一種精神錯亂現象、“一種狂熱”——一種“完美的狂熱”、一種“黑人狂熱”,佐治亞州的報紙如此描述對奴隸的需求。

“美國人承載著世界自由的方舟”

晚至1850年,赫爾曼·梅爾維爾以及他這一代的其他許多人,仍然認為“要成為美國人,本質上就是要擺脫過去的身份,與過去徹底決裂”。“過去已經死了,”他在小說《白夾克》中寫道,“未來既是希望,也是結果。……美國就要敢為天下人先,而不是步人后塵。”這番話出現在大篇幅論述廢除海軍軍艦上的鞭笞刑罰之后,梅爾維爾把這種刑罰比喻為其他形式的專制、絕對權力,包括奴隸制。“要廢除鞭笞刑罰”,他這樣告訴美國的“船長和船隊隊長們”。在這段話后面,梅爾維爾把美國未來的發展想象成一場橫跨西部到太平洋的運動:他把整個美洲大陸比作上帝與“古以色列人”的契約,擁有自由人民的“與生俱來的權利”。“我們美國人,”他寫道,“承載著世界自由的方舟……我們是世界的先驅;我們是先鋒,被賦予大任去開天荒,在我們的新世界里開辟一條新道路。”

但是,披荊斬棘開辟那條“新道路”的是被奴役的人民,至少是在南部和西南部,他們把美國的“天荒”變成了種植園和適銷的房地產,摘棉花,砍甘蔗,推動越來越多的區域加入繁榮的大西洋經濟。美國領土的拓張非但沒有避免南方奴隸制的擴展,并將共和黨主張的自由向西部推廣,反而使奴隸制得以復興,使南方的種植園主逃離他們耗竭的土地。在政治上也是如此,到19世紀40年代中期,為實現這個國家的“天定命運”,當時這個詞剛被創造出來,奴隸制所帶來的窘況加深。1846年,美國吞并得克薩斯,同年又入侵墨西哥,消除了通往太平洋的最后一個障礙。但是,奴隸制給國家帶來的問題非但沒有解決,開疆辟土、越境擴張反而惡化了危機,因為販奴商、自由黨人和廢奴主義者為自己在不斷發展的美國中失勢而斗爭。

對于那些關注時勢的人來說,情況就像“夜間的火警警鈴”一樣令人擔憂,托馬斯·杰斐遜在1820年就是這樣描述這種形勢的,不斷擴張的共和國被劃分為自由陣營和奴隸陣營。盡管如此,在整個19世紀40年代,人們還是有可能相信,可以在美國的法律和政治體制下實現廢奴,使法律現實和法律理想相一致:所有人生而平等。這種可能性在1841年似乎得到證實,當時美國總統約翰·昆西·亞當斯(1825~1829)援引了自然權利的原則,在美國最高法院成功為“阿米斯塔德”號上的非洲叛亂者做了辯護。為爭取自由,53名非洲人(49名成年人和4名兒童)發動起義,劫持了那艘囚禁他們的奴隸船,并殺害了船長和一些船員。亞當斯認為,除了個別行為之外,這一反叛行動完全符合“自然法則以及自然之神的法則,我們的開國元勛就是根據這些法則成立我們的國家的”。叛亂分子被釋放,并被允許返回非洲。

“法官在自己設置的鎖鏈下爬行”

但9年后,美國國會通過了一項法案,該法案顛倒了許多人認為是自由主義的自然進程。為了盡力安撫南方各州,立法者批準了《逃亡奴隸法案》,該法案保證聯邦政府會將逃跑的奴隸歸還其主人。這是一場大交易的部分內容,但這也是由國家領導人達成的另一個“妥協”,像波士頓的丹尼爾·韋伯斯特這樣的人,他們認為保護財產和維護聯邦比廢除奴隸制更重要。第一批落入該法案法網而遭到逮捕的奴隸包括托馬斯·西姆斯——一名17 歲的逃亡奴隸。1851年4月,依據佐治亞州其主人請求發出的逮捕令,他在波士頓街頭被捕,城中的廢奴主義者社區因此受到刺激,律師們向馬薩諸塞州最高法院的首席法官萊繆爾·肖即赫爾曼·梅爾維爾的岳父提出了人身保護令。

批準該令狀將意味著《逃亡奴隸法案》是違憲的,從而證實了南方奴隸主們對華盛頓不愿意執行這項法案的批評。早前,就在法案生效的那一年,成千上萬住在北方州的逃亡奴隸,包括一些在該法案下被逮捕不得不再次逃亡的奴隸,他們逃到加拿大,僅在1850年的最后幾個月,至少就有3000人逃到加拿大。一大群人聚集在波士頓的法院,警察、執法官和民兵組成密集方陣保護法院。為了防止西姆斯逃跑,大樓四周以鎖鏈環繞,法官肖不得不彎腰進入:“法官在自己設置的鎖鏈下爬行。”反奴隸制的媒體這樣報道。

肖當時是美國最受尊敬的法學家之一。他個人贊成奴隸解放,多年來,他創造性地解釋法律,限制奴隸制的實施范圍,擴大了自由勞動的定義。梅爾維爾的岳父并不是今天所謂的“原旨主義者”。但是,當時他認為共和政體的命運掌握在自己手中,因此他說,對憲法的嚴格解讀會限制他反駁聯邦法律的能力。在不同場合,他的裁決明確指出,他所稱的“和平”“幸福”和“繁榮”,只有維護“合眾國”才能實現,這些比自由的自然權利更重要。“人身保護令被拒絕了”,肖說道。

然后,請愿書被遞交給杜克斯伯里鎮的法勒·斯普瑞格。早些時候,當斯普瑞格還是一名參議員時,他曾說過,如果廢除奴隸制意味著要攪亂一個國家的法律,“救世主”自己也不會這樣做。現在作為一名聯邦上訴法官,他有機會像他相信耶穌會做的那樣去判決。斯普瑞格也否決了西姆斯的請愿。他被押著穿過波士頓的街道來到港口,被拷在“橡果”號上,然后航行回到薩凡納,在那里他當眾遭到鞭打,并被安排在一個稻田里工作。

西姆斯案使反奴隸制的改革者變得激進,對他們中的許多人來說,這個案件摧毀了法律和法律機構的合法性。廢奴主義者把首席大法官比作龐修斯·彼拉多,釘死耶穌的古羅馬猶太總督。而亨利·大衛·梭羅在說法官只是“竊賊的檢察官和謀殺者的工具,告訴他們工作流程是否正常”時,他顯然是在暗指肖,也許還有斯普瑞格。這一裁決“讓拉爾夫·瓦爾多·愛默生也坐不住了”,這位哲學家向來重視寧靜沉思和個體自主性,現在卻呼吁集體抵制法律。如果法官們都不知道如何保護“國家主權”和“每個居民的生活和自由”,那么他們的“學識和尊崇地位”有什么用?愛默生問道。“他們和白癡差不多。”

和有關梅爾維爾政治活動的所有情況一樣,關于他對他岳父的裁決的看法,學者們也各執一詞。梅爾維爾并非造反派,盡管他滿腔義憤,盡管他在文章中為世界各地的自由事業大聲喝彩,盡管他能夠看出即便是那些“最卑微的局外人、被丟棄者、叛徒”也有“悲壯的優雅”。他害怕戰爭和革命,認為無論理由多么充分,它們的結果都會更糟。“我們感受到的風暴之后還有風暴在形成”,他后來在他的一首名為《疑懼》的內戰詩中寫道。他不相信許多廢奴主義者的熱情,他認為,廢奴主義者給美國那被賦予“人類偉大希望”的“制度”帶來危險,正如巴黎的雅各賓派對法國大革命的“承諾”造成的結果一樣。

和制定并維護《逃亡奴隸法案》以及其姑息政策的政治家和法官(諸如肖和斯普瑞格)不同的是,梅爾維爾還明白,廢奴主義者和雅各賓派指認的不公正行為對人類的希望同樣造成了破壞。在他創作的許多故事中,從他第一本書《泰比》開始,都涉及船上的叛亂。然而,其中只有一次叛變進行到底。其他的故事中,要么是叛亂在最后一刻中止,要么由于船上一名高級船員的調解或悔改,引發叛亂的虐待行為得到糾正。梅爾維爾完整描述一次叛亂事件的唯一作品是《班尼托·西蘭諾》,而其結局幾乎是徹頭徹尾的災難。

“人類高歌猛進,卻擴展了必然帝國”

《班尼托·西蘭諾》創作于西姆斯案件判決四年后,它捕捉到了19世紀50年代政治上的僵局,當時美國需要在兩個同樣不可接受的選項中選擇一個。廢除奴隸制,這可能導致合眾國解散;任由奴隸制存在并接受一些人的自由,意味著另一些人受到奴役。“考驗”號,在小說中梅爾維爾名之曰“圣多米尼克”號而非“阿米斯塔德”號,喻指美國。

西姆斯案之后的幾年里,事件迅速發展。堪薩斯州“在流血”,約翰·布朗突然發動襲擊,奴隸們繼續逃亡,輝格黨崩潰,被反對奴隸制的共和黨人取代,他們很快就會把亞伯拉罕·林肯送進白宮。

當內戰最終來臨的時候,林肯聽起來就像加爾文本人一樣嚴厲,他警告美國人說,這場沖突可能是上帝的懲罰,“奴隸們250 年來辛苦勞作,積累了大量財富,卻無回報”。但早在19 世紀50 年代,一個更樂觀的人—富蘭克林·皮爾斯領導著這個國家,導致國家的信心和華爾街的利潤像泡沫一樣飛漲。盡管在兼并得克薩斯、征服將近一半的墨西哥領土之后,美國黨派分歧或危機更加惡化,但皮爾斯還是“告訴”這個國家繼續擴張,拋開任何有關“擴張”之“惡”的“膽怯預感”。

在1851年底出版的《白鯨》中,梅爾維爾預言了他的國家即將遭遇的災難。盡管這本書的結尾猶如世界末日,但其基調是歡快的,暗示了可能實現的情感解放,包括皮普有能力喚醒亞哈的“人道精神”、以實瑪利和島民奎奎格之間的友誼。誰非奴隸?我們都是!然而,四年后,在皮爾斯總統任期內,梅爾維爾可能會再次想到這個問題,此時他坐下來重寫亞瑪撒·德拉諾回憶錄的第18章。答案將會是一樣的,但隱含著更可怕的后果。登上“考驗”號的人中沒有誰是自由人。西蘭諾顯然不是,他被挾持為人質前往西非。巴波、莫瑞以及其他的叛亂者不是,他們被迫再次遭受奴役和羞辱。亞瑪撒·德拉諾也不是,他被困在自己無知的軟殼中。試圖“解除一個魅惑”,梅爾維爾這樣描寫其筆下虛構的新英格蘭人,德拉諾“又陷入一個謎團”。

梅爾維爾不需要虛構亞瑪撒式的“遺忘”。在他的朋友和鄰居中,在他所尊敬的人中,背棄合眾國初心的人比比皆是。如納撒尼爾·霍桑,有一段時間,梅爾維爾認為他是美國出品的對人權狀況最悲觀、認識最深刻的思想家,但他帶著一種天真的懷舊之情寫道,南方的主人和奴隸“之間的生活和諧友好……勝于任何其他地方存在的工頭和奴隸之間的關系”。梅爾維爾的伯克郡鄰居奧利弗·溫德爾·福爾摩斯熱情地談道,“奴隸制是最美好、最溫和的形式”—就像虛構的德拉諾認為西蘭諾和巴波之間存在的那種關系,直到事件最后證明事實恰恰相反。梅爾維爾的岳父萊繆爾·肖在退休后仍然相信自己讓托馬斯·西姆斯重回奴役狀態的裁決是正確的,在其生命最后幾天里,肖還敦促馬薩諸塞州廢除一項廢止《逃亡奴隸法案》的法律。

在講述了“考驗”號上起義和欺騙的故事之后,梅爾維爾沒有講德拉諾接下來向西蘭諾追索報酬的事情,在幾乎長達一年的時間里,德拉諾追著西蘭諾要求得到“考驗”號總價的一半,包括船上奴隸的價值。梅爾維爾則以亞瑪撒安慰即將死去的班尼托作為故事結尾,我不認為這樣結尾的本意是讓這位美國船長的形象更加光彩。我認為這是梅爾維爾的一種說法,他不再相信他的國家,甚至應該試著逃離歷史:“但是,過去已經過去了;為什么還要從道德角度解釋它呢?”梅爾維爾讓德拉諾這樣建議這位西班牙人:“忘掉它吧。看,那邊明亮的太陽已經忘記這一切,還有碧海藍天;它們都已經翻開新的篇章了。”梅爾維爾筆下的德拉諾想知道,為什么西蘭諾不能忘卻往事繼續前進?西蘭諾的回答讓人想起歷史上真實的西蘭諾把歷史上真實的德拉諾描述為怪物(德拉諾的回憶錄中沒有這種描述,因此梅爾維爾不是有意這樣寫的)。

“因為它們沒有記憶,”西蘭諾回答,“因為它們不是人類。”

事實證明,梅爾維爾的“疑懼”是錯誤的。戰爭來了,奴隸解放了,聯邦也得以幸存。美國似乎已經打破了自由和奴隸制的悖論。當戰爭終于開始的時候,梅爾維爾是一位聯邦主義者,他在內戰詩歌的附錄中稱,奴隸制是“不信神的罪孽”,并“為消滅奴隸制而歡欣鼓舞”。但是,他繼續沉思,擔心美國對自由的承諾墮落為“邪惡的自由”,他在1876年美國革命百年紀念時提出此概念,“邪惡的自由”是“崇敬”“虛無”—不敬上帝,不敬自然,也不敬任何其他人。

梅爾維爾在一部短篇小說的題詞中寫道:“人類高歌猛進,要實現更大的自由,卻擴展了必然帝國。”這句話僅僅指出了奴隸和自由之間的悖論關系,但是還可以另一種方式來思考這種關系。這個理念傳達了前進運動,暗示美國的特性不是這種悖論,而是不斷爭取逃避這個悖論,擺脫歷史的束縛,即使這般努力不可避免地深化了原有的復雜情況,造成新的“必然”。例如,西部大開發推進了奴隸制,加速了戰爭爆發。或者,隨著自由貿易的興起,人們期望(現在依然如此),如果每個人都能夠自由地追求自我利益,那么將會產生一個更加和諧的世界。經驗已經證明,事實正好相反。在美國,自由的純凈理想,至少在一些人中,既基于自由民主和自由放任經濟的原則,也基于一種更原始的敵意,即個人至上論,這種觀念不僅否認了人們需要團結合作的必然因素,而且反對有關這種必然因素的任何提示。

歷史學家戴維·布里翁·戴維斯寫道,奴役非洲人和非裔美洲人的制度,有一個“突出的優點,作為涇渭分明的一種理想模式”,把更加錯綜復雜的人類束縛形式精簡為一種特別奇怪、野蠻、可見的制度。這種恐懼是如此明確,事實上,它“傾向于將奴隸制度與其他野蠻和壓迫的形式區分開來”,包括在內戰結束后讓之前的奴隸“實際上重新被奴役”的機制,以及更為微妙的“人際關系結合點”和“隱形的圈套網”。戴維斯寫道,這些隱形的陷阱,“是我們日常生活精神病理學的重要部分,而只有少數詩人、小說家和知覺特別敏銳的精神病學醫生才會察覺到”。赫爾曼·梅爾維爾稱之為“鯨線”,他認為這些可以把國家和人類聯結在一起。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司