- +1

職業伴娘: 為何我們需要一次恰到好處的陪伴?

伴娘,這一婚禮上需要仔細考量的角色。

是實現年少時和朋友許下的“你結婚了我來當你伴娘”的稚嫩約定,也是作為朋友這一身份能給予的最誠摯的祝福。

如今,“職業伴娘”這一身份異軍突起。

這個身份的出現讓人感到咂舌,“伴娘居然還有租的?”

事實上,這個行業目前正如火如荼發展著。據某伴郎伴娘租賃平臺顯示,該平臺有 272446 位職業伴娘、伴郎可供選擇,提供的業務服務能夠覆蓋全國 344 座城市。

只要你想,你就可以在這款軟件上挑選符合你身高、長相、生肖、學歷、性格等等要求的伴娘。職業一詞,將伴郎伴娘賦予了商品化,消費者如同挑選心儀貨品一般,在各項細微之處篩選對比。

但是,選擇職業伴娘的準新娘們,究竟都是基于怎樣的目的呢?為什么要在人生如此幸福且重要的時刻臨時搭建契約關系?

難道真的是因為沒有朋友嗎?

“應需而生”的臨時親密關系

對于人生只有一次的婚禮而言,流程的完善與問題的規避,絕非多幾次排演便能解決,而經驗又需要多次的實操來累計,這看似相悖的方面,對于職業伴娘而言,卻剛好是優勢所在,有些職業伴娘出租自己高達 40余次,作為婚慶經驗的“老手”, 在婚禮場上固然如魚得水,直接一個狠狠“拿捏”。

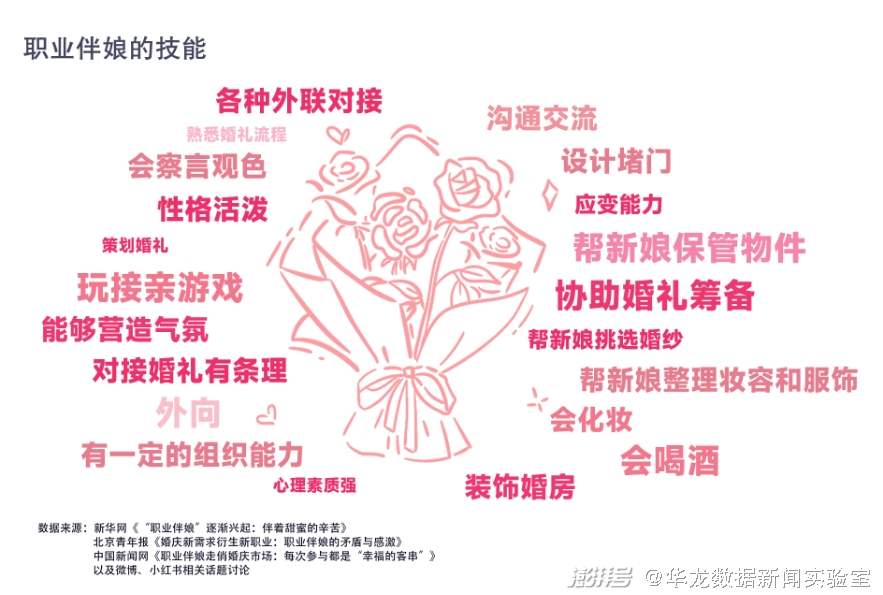

職業伴娘文可指導策劃婚禮流程,武可布置婚房制作道具,依靠經驗的優勢滿足了消費者的需求。職業伴娘通常給自己定位是「做新娘的朋友該做的事情」, 但這樣模糊的職能描述包括但不限于:幫新娘保管物件、玩接親游戲、幫新娘整理妝容和服飾等等一連串繁雜瑣事。

看似職業伴娘并沒有規范化的技能指標,但卻方方面面考核著從業人員的職業素養和使命感,守護一場婚禮的順利完結。

婚禮中職業伴娘所發揮的作用,就如同攝影攝像、化妝師、主持人等身份一般,目的在于發揮個人專業所長,在相關環節中大大減輕新人的壓力。

瀟瀟作為職業伴娘,已經有了十次伴婚經驗。在瀟瀟看來,即便是只做一天的“閨蜜”,她也希望能夠相處得融洽,更好地融入現場氛圍。

接單前,瀟瀟會和新娘商量好自己的伴娘服樣式、負責的工作,以及拒絕喝酒和婚鬧等注意事項。

到了晚上的婚宴,瀟瀟會陪新娘、新郎一起敬酒,但并不喝酒。豐富的伴娘經驗使得瀟瀟對婚禮的各項環節都把控得當,也為這場婚禮的圓滿禮成貢獻了自己的力量。試問,這樣專業的職業伴娘,誰會不愛?誰能不愛?

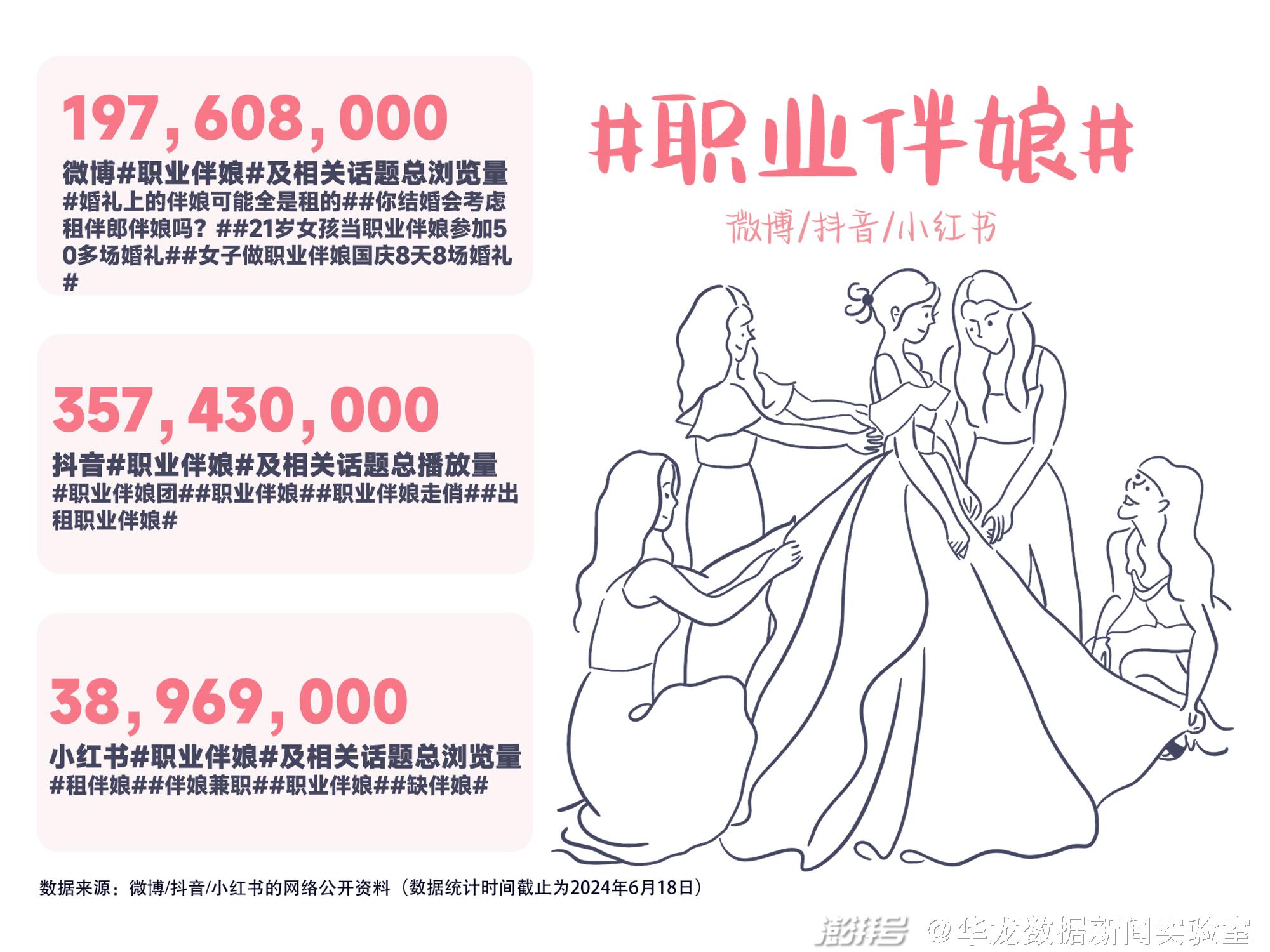

職業伴娘是婚禮行業催生出的新職業,近年來發展迅猛。據調查發現,微博#職業伴娘#相關話題總瀏覽量達到 19760.8 萬, 而在幾年前,這一數值卻是寥寥無幾。這足以說明職業伴娘已經從 “籍籍無名”的小眾職業變成了“略有耳聞”的新興職業。

雖目前還處于發展初期,但有業內人士預計年增長會達到 25%-30%。在節假日,職業伴娘的熱度更是再上一層樓,通常想要預訂節假日的職業伴娘要提前幾個月預約。

你以為職業伴娘是在這幾年才出現的嗎?

其實早在十年前,《中國婦女報》就曾報導:「近年來,出于各種原因和目的,租賃伴郎伴娘的新人越來越多。尤其是北京、上海、廣州等一線城市,這一現象更屢見不鮮,甚至出現了職業伴郎伴娘。」 職業伴娘在近年來的走紅,雖不是什么新生經濟模式,但與當下微型社交的社會經濟、文化密切相關,并且在更自由開放的婚戀觀影響下于時間、空間兩段各有聯系展現。

關系拯救—專業的事還是得交給專業的人

婚禮,是人生中最重要最璀璨的時刻,一場完美無誤的婚禮總被已婚人士吐槽為可遇而不可求。那么,到底是什么讓一場婚禮變數頻發呢?不得不承認的是,被邀請而來充當伴娘伴娘的閨蜜發小總會被提及。

根據小紅書關于“該不該讓身邊的朋友當伴娘”的話題討論,調查發現,有許多已婚人士對此感到后悔,“不靠譜”、“神經”等消極詞匯被高頻提及,更有甚者和好友絕交。明明是陪伴和見證好友幸福的事情,為什么會是這樣的結果呢?

在婚禮過程中,事情繁多,新郎新娘無法對每位賓客面面俱到,有可能會忽略了身邊一直在幫助解決瑣事的伴娘的情緒感受;同時,可能會與伴娘產生小摩擦,認為伴娘沒有幫自己做到“分內”之事,相互的一些誤解,在疲憊加持下,往往使得矛盾愈演愈烈。

但職業伴娘的出現,就完美解決了這一困擾。新娘和伴娘不再是“好友”關系,而是一次性的“閨蜜”關系,在商業屬性的加持下,減少了基于感情的思索糾結,要求被視作合理的契約。

也正因為此,越來越多的新娘選擇職業伴娘,在某一租賃平臺上,三年內訂單交易量已高達 5000 單,而這僅是整個行業的冰山一角。

時間拯救——晚婚新娘的“救星”

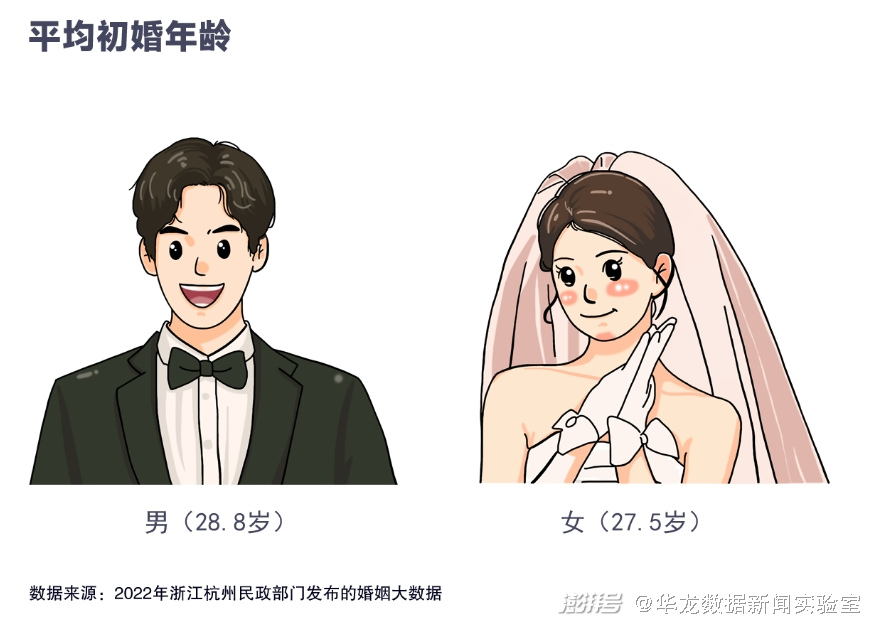

根據中國習俗,伴娘通常要由新娘的「未婚」女性親友擔任,并且應當年輕朝氣。然而在社會「晚婚」的大趨勢背景下,親友間往往難以找到未婚適齡女性出任伴娘。

通過浙江杭州民政部門發布的2022年婚姻大數據,不難發現杭州市男性平均初婚年齡 28.8 歲、女性 27.5 歲,與 2021 年相比分別推遲了 0.3 歲和 0.4 歲。結婚登記平均年齡,男性 31.7 歲、女性 30 歲,與 2021 年持平。

初婚年齡的不斷后移,杭州并非孤例。根據民政部發布的相關報告顯示,在 2018 年—2021 年結婚的人群年齡分布中,20—24歲結婚的人數不斷下降,各地結婚平均年齡越來越大,10 年間,平均初婚年齡推后了近 4 歲。

晚婚似乎成為了社會的發展趨勢,這與教育水平的提升、結婚成本的上漲、婚戀觀念的轉變、女性的職場理念變化等各種原因都有所交織。

因而,當儀式傳統與社會現實發生碰撞時,雇傭「職業伴娘」無疑是兩全之策,一方面彌補了伴娘人數不足的缺陷,同時專業的職業伴娘能夠讓婚禮事半功倍,省去不少麻煩事兒。

空間拯救——遠嫁姑娘們的“一次性”閨蜜

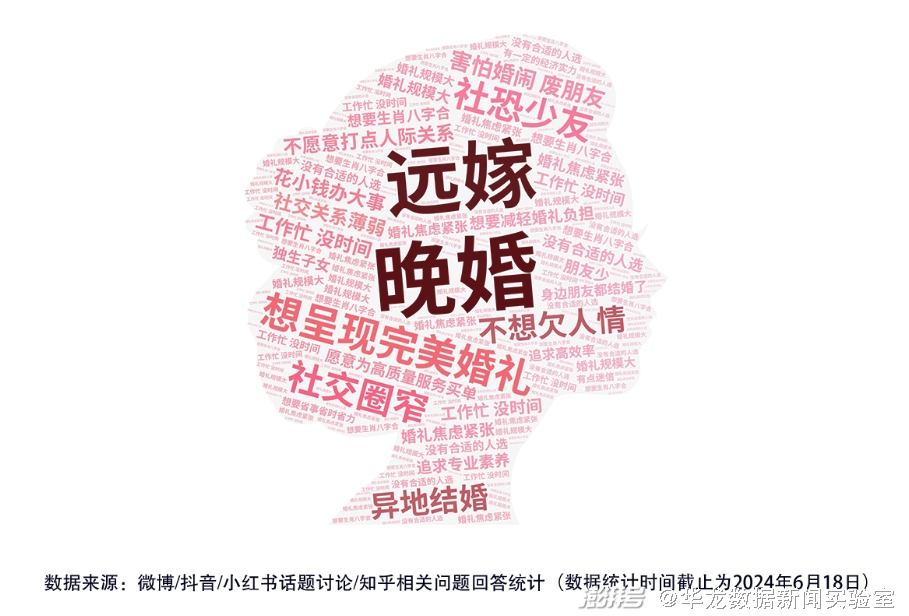

搜集社交媒體中關于職業伴娘的相關討論帖,與晚婚同等高頻提及的另一詞匯是——遠嫁。在交通便捷、文化暢通的今天,選擇異地結婚并不是一個艱難的決定。不過,對于遠嫁的準新娘來說,邀請誰來當伴娘往往是很頭疼的事情。一方面,路途遙遠,熱情的邀請,或許會給朋友帶來困擾,而若默不作聲,缺乏伴娘,在流程儀式上好像也不夠正式。怎樣可以不煩擾人際關系,又完美舉行婚禮?職業伴娘便是一個兩全其美的選擇。

或許我們會想當然地以為,內蒙、新疆、云南這些邊遠省份會是職業伴娘較大需求地,但根據某職業租賃平臺展示,浙江省、重慶市、四川省的需求量在全國居于前三。

或許對于遠嫁的新娘而言,需要考慮的距離問題,真正遙遠的不是現實的空間,而是心理上的認同與情感的聯系。

自改革開放40多年來,經濟的高速發展帶來了城市化和社會流動,傳統的家庭關系遭到極大的沖擊。即使親如父母子女,也不可避免地面臨著新的相處模式。

從中國家庭追蹤調查 2016 年至 2020 年的數據來看,年輕人跟父母的親近關系比重有所降低,而疏遠的情況更多發生在父親身上。4 年間,18 至 30 歲的年輕人跟父親的親近情況下降了 4.4% 。

作為傳統家庭關系中權威代表的父親,年輕人與父親關系的疏遠也從側面展現了青年一代從常規認知中的 “看中集體” 更偏向 “重視自我”,伴娘是否是朋友不再是統一要求,“我快樂”、“我輕松”的需求才是這一身份更重要的思考。

職業伴娘——新型社交縮影

職業伴娘的出現,不難看出人們的社交需求發生了改變。

人們為什么需要如此垂直化的社交關系呢?一大重要因素是消費觀念發生了改變。

據《女性消費力洞察報告 2024》對女性消費者的關鍵詞總結不難看出,女性的消費觀念已經發生了重大變化“享樂”“悅己”“個性”等關鍵詞都揭示著,女性更在意情緒價值的追求。

另一方面,經濟的獨立也讓更多女性有了選擇的更大的自由。在近 5 年男女職場平均薪中,女性工資逐年上升,漲幅了 1444 元,與男性職工工資差距從 2222 元縮小 至 1253 元,縮小了差不多1000 元。

女性越來越擁有獨立的經濟地位和精神價值,可以根據自己現在的需要,精準選擇“情緒價值”。

因此在快節奏發展的時代,面對生活成本、生活壓力逐漸變大,人們對于建立親密關系感到疲憊,追求更有效率、更簡化的垂直化弱關系社交。搭子文化應運而生。

DT 研究院數據顯示,搭子型社交在女性中更為流行:近六成女性有至少一個搭子。

而職業伴娘的出現則更有力的說明了女性所需要的精準垂直化的“一次恰到好處的陪伴”。

不過,職業伴娘作為新的社交需求,也是新興的經濟業態。正是因為它的 “新”,行業發展并不完全規范,職業伴娘的專業度良莠不齊,我們對這個行業的探索度遠遠不夠。

人生安全、專業度、職業素養以及價格問題等等細節都需要雙方進行不斷的交流溝通。

而對于這種新興的租賃形式,中國新就業形態研究中心主任張成剛認為:“伴娘伴郎和新人之間不是勞動雇傭關系,而是平等的民事關系,因此應當允許市場充分發展。 當發展到比較大的規模時,可能會出現相應的行業指導意見,但更多還是要靠市場進行調節。” 這諸多因素使得準新娘們尋找職業伴娘是有風險的,這到底是驚喜還是驚嚇,我們未可知。

只有我們才能定義自己

職業伴娘,不是陳舊的觀念里“沒有朋友才租伴娘”,更不是對婚禮敷衍了事的態度。

對于這個新興職業的出現,我們也可以窺探出這是一張時代的名片,是新型社交關系的新轉變,是人們對于社交的新需求。

我們不再對人際關系有過多的糾結,更專注自身,不被任何交際裹挾自由的人生。

更多女性開始更專注自己,她們改變了固有的利他主義,她們不再首先成為任何社會身份,而是首先成為自己。

她們更加自如地成為自己,定義自己。

這是女性的進步,也是社會的進步,是女性主義的又一次崛起。這一次,我們只想選擇自己想要的;這一次,我們有底氣的去選擇一次恰到好處的陪伴。

當我們自己選擇職業伴娘時,無需因為伴娘不是自己的好友而感到無所適從,也無需因為晚婚而焦慮。

而我們,不再受傳統婚俗限制,完全而自由地主持著自己想要的婚禮。

職業伴娘的出現打破了這部分的傳統模式,但所創造的新興模式,該如何延續,我們等待時間的檢驗。

指導老師:高殿鴻

作者:吳錦美 冉靜燃 劉毓琴 陳曦 張露

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司