- +1

90歲邵大箴辭世:美術史研究有著永久的生命力

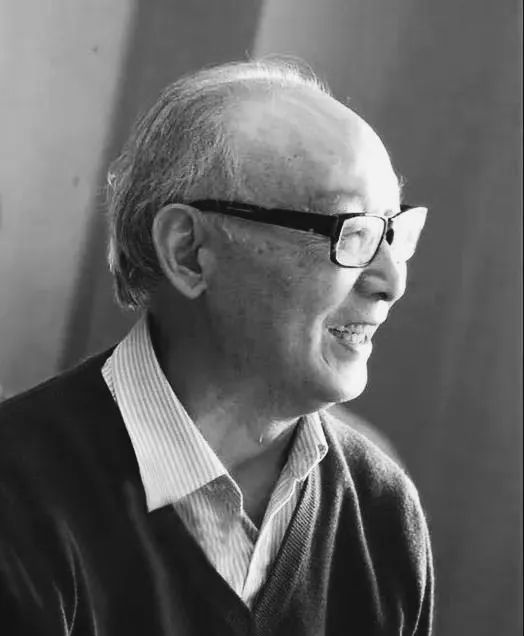

澎湃新聞從中央美術學院獲悉,知名美術理論家、藝術教育家,中央美術學院教授邵大箴先生于2024年7月25日10:56在北京因病逝世,享年90歲。中央美術學院在訃告中表示,遵照邵大箴先生生前意愿,喪事從簡,將擇期舉行追思活動。

邵大箴先生多年前曾接受《澎湃新聞·藝術評論》專訪(見本文末),以開闊的眼光對比中西藝術體系,從中國文人畫、中國美術的變革,一路談及當代藝術。他認為,如今不少藝術家過度追求“個性”,而個性應是自然流露的。

“每個人不管貢獻的大小,積累起來就是影響社會變革的力量。美術史研究應該說是中國文化界不可或缺的一項事業,它有永久的生命力。”邵大箴生前說。

對于邵大箴先生的辭世,藝術界一片悲痛,不少藝術界、學術界名家今天下午都在社交媒體表達了悼念。

“藝術要有思想的深度、文化的深度,也要有社會批判的力量。諷刺、揭露是藝術的應有之義,如果缺少了這些,那藝術就純粹成了歌功頌德的藝術了。當然,我們不反對歌人民之功,頌人民之德,但歌功頌德也要講求藝術性,要用藝術的手段。此外,藝術還要有批判的力量,如果剝奪了這些,那藝術是不健全的,這也是我們當代藝術需要關注的問題。藝術家要積極發現社會的問題。但這種藝術批判也要用藝術的手段,要有藝術性。”邵大箴在接受澎湃藝術專訪時曾說。

邵大箴先生(1934-2024)

原中國文藝評論家協會副主席毛時安對澎湃新聞說:“邵大箴先生在中國美術界德高望重的,具有很高學術與美術修養的美術理論家和美術評論家。邵大箴先生是一個堅持傳統藝術觀點同時又不局限于傳統藝術觀點的這樣一位評論家,他的美術思想,既有堅守,又很開放,特別是對年輕的藝術家,對探索的藝術家,他總是給予熱情的鼓勵。美術評論界很多人,都會深深懷念這位面帶笑容、既嚴肅又可親的評論界長者。”“1988年5月北大荒版畫30周年,我和他,還有京滬港的一大批美術理論家鄧福星、郎紹君、陶詠白……等去哈爾濱、大慶油田、北大荒農場……以后又在各種美術展覽研討會見面,聆聽他卓爾不凡的見解。深受教益。大箴先生千古!”

知名美術評論家、國家博物館原副館長陳履生回憶說:“我與邵大箴先生有同鄉之誼,因此,早在家鄉就知先生大名,然無緣入先生之門,但一直追隨先生之為人為學,私淑一生。上個世紀80年代中期參加全國美術理論工作會議之后,與先生交往日多,并在先生庇護下不斷進步。先生為中國美術史論的擎旗者,學術精神,影響廣泛,為后學之榜樣!本來與友人一起策劃在家鄉丹徒美術館為先生舉辦90書畫展,讓家鄉公眾更多了解先生晚年書畫之造詣,卻以先生辭世而成遺憾!面對訃聞,與先生交往之一幕一幕在眼前映過,先生談論當代藝術之言論更是在耳邊縈繞,而先生等身著作更是后人仰望之高峰。”

藝術家、中央美術學院教授王璜生說:“邵先生的辭世,是中國美術界的重大損失。我早年大都是讀邵先生國外美術史論著而了解西方藝術史的,在中央美院美術館工作期間也多得到邵先生的指導!深切悼念邵大箴先生。”

邵大箴

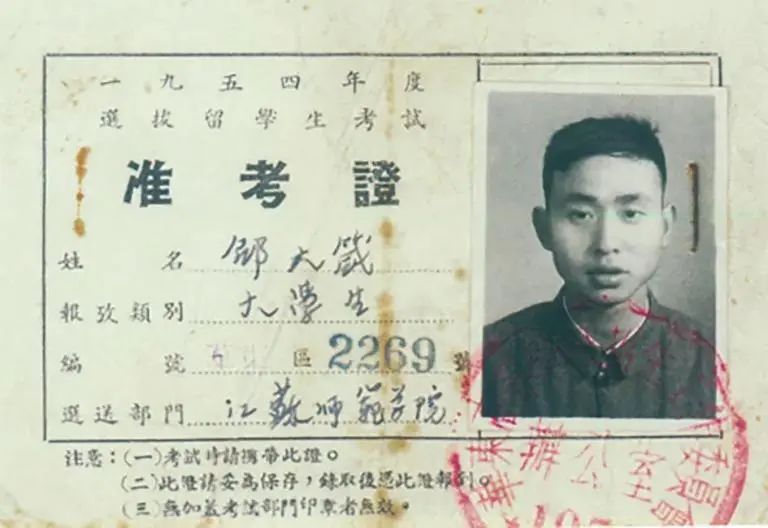

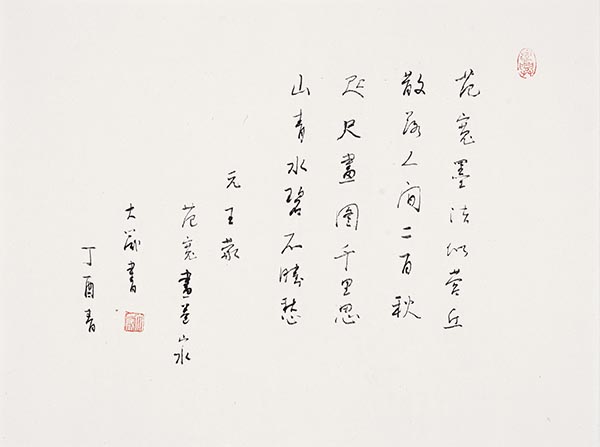

邵大箴,1934年出生于江蘇鎮江,著名美術理論家,中央美術學院教授、博士生導師,中國美術家協會理論委員會名譽主任、中國文聯文藝理論家協會顧問、第十屆中國文聯榮譽委員。1953年,邵大箴考入江蘇師范學院(今蘇州大學)中文系,1955年赴蘇聯列賓繪畫雕塑建筑學院美術史系學習, 1960年7月畢業后回國任教于中央美術學院。長期從事西方美術史和中國現代美術的研究,其中對西方現代美術的發展及中國當代美術創作研究尤為深入,成就卓著。在研究中大力培植中國現代美術,力促中國美術形態從傳統走向現代。 據相關資料,其后到蘇聯留學。1985年5月開始擔任《美術》雜志主編,聚焦中國當代美術思潮走向的研究與評議。自1990年代起,邵大箴開始研習水墨畫,喜愛宋元明清名家及齊白石、黃賓虹等大家的作品。

邵大箴曾任中國美術家協會書記處書記、《美術》雜志主編。歷任中國美術家協會第七、八、九、十、十一屆全國美展評委、北京國際雙年展評委、中國大百科全書美術學科主編、李可染藝術基金會學術委員會主任、清華大學美術學院及北京師范大學院藝術與傳媒學院特聘教授、上海美術學院特聘教授及學術委員會主任、俄羅斯列賓美術學院名譽教授等。

就在前不久,北京時代華文書局將邵大箴自20世紀50年代至今創作的幾乎所有美術批評文章結集,按照“外國美術批評”“中國畫、油畫等批評”“美術思潮、現象與問題批評”“藝術家批評(第一、二、三輯)”分類,以《邵大箴美術批評文集》為名出版,全方位展示其關于中外美術批評方面的深刻思想。

《吳作人全集》出版首發式新聞發布會現場

吳作人國際美術基金會秘書長、吳作人先生外孫女吳寧說:“驚聞邵大箴先生去世,十分悲痛!最近兩三年間,與吳(作人)先生、蕭(淑芳)先生相知相交的老先生們走了一位又一位。現在邵先生也走了。每次送走他們的時候,都感覺有一份情感也被他們帶走了,心中非常難過。還記得去年《吳作人全集》出版要開新聞發布會,想請邵先生講話。聽說邵先生還沒‘陽’過,那時正值北京新一波疫情來襲,我就請邵先生錄段視頻。但邵先生得知此事,堅持親自到場,就如同過去幾十年他都會準時出現在與吳先生有關的任何活動現場一樣。聽到他在臺上動情地懷念與吳先生之間近半個世紀的交往,深深為這位已近九十高齡的老人對老師的深情所感動。我的先生朱青生是邵先生的第一個研究生。今年春節前,他看到網上邵先生思念故去老友的視頻,覺得自己的老師思慮過重了,要去看望,跟老師談談學術,提振精神。所以我們除夕上午特意買了金桔(他們是鎮江老鄉,鎮江過年送橘子代表吉祥),來到邵先生家里,邵先生一見面就叫“小朱來啦!”他向老師匯報了最近的工作成績,然后一起出去吃了餃子,邵先生奚先生都顯得很開心。”

《邵大箴美術批評文集》

邵大箴曾在一篇題為《我還在門檻之外——關于美術批評》的文章中寫道:“我愿意從我生活的時代里大口大口地呼吸新鮮空氣,細心地傾聽群眾的呼聲,虛心地向創作者學習,爭取寫出一點有分量的文章來。使我苦惱的是,我至今還在門檻之外。”此后又表示,“我涉獵的問題比較廣,但研究的深度不夠,除了客觀方面的原因外,與我的知識積累不夠和修養不足有關。”作為當代中國美術理論建設的重要參與者,邵大箴始終謙虛謹慎,從中可見他的為學、為藝與為人。

邵大箴多年前在接受澎湃藝術專訪時曾說,對畫家來講,要真正做好不容易,因為社會上的誘惑太多。藝術家要少說大話,多做實事,就像林風眠寫給他學生的一句話‘做誠實的人、畫誠實的畫”。當然,畫畫的手段和方法不要太“老實”,但是內心和態度一定要“誠實”。

1954年,選拔留學生考試準考證

1955年,邵大箴與奚靜之在圣彼得堡合影

1958年,在烏克蘭基輔美術館羅馬雕像前

八十年代中期,邵大箴與夫人奚靜之在帥府園宿舍家中

1991年,與藝術家何懷碩在藝術座談會現場

1996年,在著名旅法畫家朱德群家中做客

————————————

延伸閱讀:

澎湃藝術對話|邵大箴:藝術講個性,但藝術家不能刻意“做”個性

澎湃新聞記者 黃松

邵大箴先生多年前曾接受“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)專訪,以開闊的眼光對比中西藝術體系,從中國文人畫、中國美術的變革,一路談及當代藝術。他認為,如今藝術家過度追求“個性”,而個性應是自然流露的。中國畫要走現代之路,要表達現代的感想和意識。而中國凡是做的比較好的當代藝術家,就是對中國傳統藝術、西方現當代藝術有較為深入的認識,且動了腦筋認真構思、創作的。

邵大箴接受澎湃新聞采訪時

澎湃新聞:最近看到您的一些山水畫作品,但印象中您是研究藝術理論的,能談一下其中的轉變嗎?

邵大箴:我在1955年到1960年在蘇聯學習美術史論。盡管主攻方向不是繪畫,但史論專業一共學習五年時間,前三年,每周要有兩個上午學繪畫,包括素描、油畫、版畫、水粉、水彩、雕塑。在此之前,我在江蘇師范學院(現在蘇州大學)學中文,是在大學一年級派到蘇聯學習的。俄國學派認為,假如你研究美術史、美術理論,你不懂得畫畫,或者不會畫畫,會影響你對藝術的理解和認識,當然也不利于你的藝術評論。當時我對速寫很有興趣,嚴謹的素描造型能力差,這是后來我熱心山水而沒有畫油畫的原因。

西畫和中畫的區別在于,古典油畫的基礎是建筑,是塑造形體的藝術,它是立體的,所以油畫像建筑一樣,層層往里面深入,形成立體的空間。而中國畫是平面的,書法的平面造型是中國畫的基礎。中國畫是書法用筆,筆墨是在平面空間展開的。

徐悲鴻講,素描是一切美術的基礎。這是他西畫的寫實造型觀。但中國畫不是以素描造型為基礎,它是平面的,是筆墨造型,在平面上追求一種意象,尤其文人畫是如此。

在蘇聯學習世界美術史,盡管課程包括東方美術史、伊斯蘭美術史和中國美術史,但教學內容還是以歐洲為中心,所以訓練我眼睛和領會藝術作品的能力,主要是根據西畫的評定標準。

回國后在中央美院教西方美術史,1984年我到《美術》雜志兼任副主編、主編,同時仍在中央美院任教。《美術》雜志是面向全國的,但我當時看畫還常常用西畫的評價標準,中國畫還沒入門,因為沒有畫過中國畫。1988年我開始練習中國畫,我發現原來學的西畫觀念和技法影響著我對中國畫的認識,畫畫時往往重塑造、輕書寫。學了三四年后,領會到中國畫的妙處就在于它的平面造型、書法筆墨和富有裝飾性。我開始加強書法練習,也有意將西畫的一些技法,融合到中國畫筆墨里。

邵大箴書法

上個世紀30—50年代有些中國畫畫家(包括理論家)曾經說過:中國人只能畫中國畫,西方人只能畫西方畫。西方人不會畫好中國畫,中國人也學不好油畫。我覺得這種見解絕對化了,后來他們自己也認識到這種看法有問題,也改口了。

認為中國畫和西畫是兩個體系,這是對的。至于說兩個大體系不能交融,只能同時獨自發展,就值得質疑了。包括我們尊重的宗白華先生,一位對中國傳統繪畫造詣很深的大理論家,也曾經有過這樣的看法,說中國畫不可能吸收西畫的素描造型、色彩,因為中國水墨是黑白灰,是計白當黑,黑白交融,跟西畫的色彩、結構性造型不一樣。但后來宗白華先生有所轉變,在一篇評論徐悲鴻的文章中,說徐悲鴻藝術的特色是在中國畫里吸收了西畫的技巧。說明到了20世紀40-50年代初的時候,他的觀念開始改變了,認為中國畫是可以吸收西畫的技法。中國畫吸收西畫的技法是徐悲鴻提倡的,也是康有為、嶺南畫派提倡的。這是一個至今值得討論的問題。那么,畫什么樣的中國畫,畫文人畫的中國畫?畫最傳統的中國畫?還是畫徐悲鴻式的中國

澎湃新聞:你對傳統的中國畫有什么樣的認識?

邵大箴:傳統的中國畫是個大系統,不僅是文人畫系統,文人畫是從北宋開始的,當然在唐代也有文人性質的畫,宋代之前的中國畫主體是院體畫、匠師畫。所謂院體畫,就是在皇家畫院里面流行的寫真寫實畫體,而匠師畫,是石窟、墓室里面許多佚名匠人畫的畫。那些匠人的畫或許談不上個性,但是藝術技巧很高。還有民間繪畫也是傳統中國畫的一部分。所以不能只把文人畫視為中國畫的唯一傳統。假如理解中國畫就是文人畫傳統,那么中國畫的路子就越走越窄。因為文人畫是高人逸士文人的畫,它優雅,講格調,重情趣,特別為有文化修養的人所欣賞。

但文人畫的成就是了不起的,提倡筆墨不依賴客觀物象造型而作為獨立的審美語言為人們欣賞,這是繪畫史上了不起的變革。畫不是靠題材和情節內容感動人,而是通過筆墨語言顯示出文化意味和審美品格來感染人。這和西方印象派藝術的追求很相像,但文人畫出現比印象派早好幾百年。文人畫在西方文藝復興之前就出現了,它不依附于在作品中的客觀物象和故事情節吸引人,而是以繪畫語言本身來征服觀眾。事實上,印象派從日本浮世繪藝術中吸收了營養,浮世給繪畫的平面性和裝飾性對印象派畫家們產生深刻的影響。當然,浮世繪色彩版畫的產生和中國傳統繪畫有密切的聯系。印象派一出現,探索繪畫形式語言的獨立美感成為西方藝術家們的主要目標。

陳師曾在20世紀初期著文為文人畫辯護,把它和歐洲現代派作比較,認為它們在語言探新上有異曲同工之妙,是繪畫語言走向獨立和自覺的開始。

20世紀初期,康有為、陳獨秀等提倡中國畫要學習西畫,認為古典西畫寫實,反映現實生活,文人畫不反映現實生活,所以應該吸收西畫的寫實方法來改造中國畫。徐悲鴻提倡中國畫改良論。這個觀點引起不同意見的爭論,畫界形成兩派:一派強調繼承和發揚文人畫傳統,主張用古代文人畫法來表現當下的感受,走“以古開今”的道路。另一派主張在傳統中國畫基礎上,吸收西畫的寫實造型、色彩和光,強化藝術表現力。李可染甚至在山水畫創作中采用倫勃朗的明暗法來營造意境。所以兩大派系,一個是中國文人畫體系的延續,一個是提倡中國畫吸收西畫觀念和技法,做中西結合、融合的探索。20世紀以來,這兩大派別的不同藝術追求推動了中國畫的變革,也越來越證明中國畫的道路是很寬廣的。換句話說,不能因為文人畫理論和實踐的優長就認為中國畫一定只能向文人畫方向發展,但也不能因為文人畫的不足(忽視描寫人和反映現實生活)就認為文人畫要被淘汰。所以對文人畫要有客觀的認識。另外,更不能因為中國畫吸收了西畫的一些技巧和觀念,中國畫就不是真正的中國畫了。

藝術是有個性的,但強調藝術的個性在當今中國也是需要研究的問題。藝術個性不需要過分強調,藝術個性是藝術家自己性格、感情和修養的自然流露。藝術作品中必然有個性,只是藝術家不能刻意“做”個性,語言風格不能矯揉造作和裝腔作勢。我不認為自己畫得多好,但是我的畫是我自己的東西,這個我認為就可以了。至于其他人喜不喜歡,那不重要。市場怎么樣,也不重要。真正懂畫的人會知道你的畫有一點味道,這就行了。

澎湃新聞:西方繪畫的基礎是素描,畫中國畫需不需要學素描?

邵大箴:到現在為止,中國畫界對這個問題還有爭論,我認為中國畫可以學素描,也可以不學素描,但人物畫家最好學習些素描。盡管山水、花鳥畫不一定要用素描方法來畫,但學習素描也對藝術家掌握造型能力有好處。比如李可染,他少時在徐州學的是古代文人畫的傳統,老師是四王的追隨者,后來他到了上海藝專,一年后又到了杭州林風眠主辦的國立藝專做研究生,專政油畫,師從法國油畫家克羅多。40年代在重慶,李可染開始專攻中國畫,后來又到北京拜齊白石、黃賓虹為師,經過師古人師造化的努力,他實際上是把中西畫加以融匯,成為一位開創新體山水畫的藝術大家。總之,中國畫不要拘泥于追隨古人,可以借鑒外來觀念和技法,大膽創新。但要融合得好,保持中國畫的格調和味道。

從徐悲鴻、蔣兆和一直到新浙派李震堅、方增先和他們的學生劉國輝、吳山明,再到北京的盧沉、周思聰等人的作品中,人物形象塑造都非常藝術地真實和生動。現代人物畫在素描造型和中國畫的筆墨結合上取得了有目共睹的成就。不過,如何在此基礎上使人物造型更有傳統色彩和更鮮明的時代風采,需要認真思考和研究。但是中國人物畫前進的路子和取得的成果不容否定。

山水畫領域在20世紀擁有幾位領風氣之新的大藝術畫家:黃賓虹、李可染、傅抱石、陸儼少等。上個世紀90年代,有人認為李可染的畫用了一些西畫技法,過于注重寫生,認為這不是中國山水畫的正道,所以就大力提倡黃賓虹。其實黃賓虹和李可染各有成就。李可染一輩子拜了兩位國畫老師,一位是齊白石,另一位是黃賓虹,學他們的墨法和筆法。所以李可染是繼承了黃賓虹傳統的,但是他向齊、黃學習,并沒有模仿他們的畫法,而是另辟蹊徑,終成一代大師,成就卓越。學習黃賓虹渾厚華滋的筆墨很重要,但不是學他筆墨的皮毛,也不要把黃賓虹和李可染對立起來。但是這一時期在筆墨回歸傳統的呼聲下,有人卻只說學習黃賓虹,全國各地學黃賓虹筆墨符號的風氣盛行,而真正領會和發揮黃賓虹藝術創新精神而有作為的人寥寥。

中國畫要走現代之路,現代畫家要說現代的話,要表達現代觀念、有現代意識。傳統筆墨也不是一成不變的程式,傳統觀念和技法會在原定的基礎上隨著時代發生變化。

澎湃新聞:為什么中國畫強調臨摹,而西畫并沒有那么強調?

邵大箴:學習中國畫入手是臨摹,老師教小孩畫中國畫,先讓他臨摹芥子園畫譜,掌握筆墨基礎,但西方小孩子學畫畫,從寫生石膏像開始,從對物、對景寫生開始。中國畫的學習是從學古人畫法開始的,因為中國畫有千年以上形成的筆墨程式,不學習它難以入門。兩種方法,各有優長。但中國畫切忌停留在古人的路子上。西畫的直接寫生和寫實,容易忽視自己的感受,但比較接近客觀現實。中西繪畫在學習方法上也可以互相借鑒、各自排除自己的不足。所以徐悲鴻主張用學習西畫的方法來補充中國畫的不足,是有一定道理的。西畫從印象派開始,向東方繪畫學習,才擺脫了古典法則,走向現代。文人畫強調畫家要有文化修養和重視筆墨語言獨立的審美價值,可以承繼和發揚,文人畫的精神依舊可以融化在現代人的智慧和創作中,成為當代中國人創造精神的一種資源。總之,我們今天不能否定文人畫的價值和意義,但也不能認為中國的現在和未來只有文人畫一條路可走。

澎湃新聞:您覺得在全球語境下,中西方繪畫的評定標準一樣嗎?

邵大箴:畫是通過眼睛觀看、心靈感受的。西畫和中國畫的評定標準應該首先強調它的共同性、普遍性。雖然中西繪畫屬于兩大體系,但評定藝術的標準都是在追求真善美的范疇之內。真正懂西畫的人一定喜歡中國畫,真正懂中國畫的人一定不會輕視西畫的成就。中國畫有“六法”,西畫沒有,但骨法用筆、氣韻生動的意思,西畫用自己的語言表達出來。骨法用筆,西畫是素描造型,素描造型要有結構,線要有力度。西畫用的是刷子,適用于塑造,也可以書寫;中國畫用的是毛筆,最適合書寫,也可以塑造,盡管手段不一樣,但都要求形、意、情的表達,要求語言的生動性,各有特點。中國畫在書寫中求意象、求神韻,西畫在寫實造型中求詩意、求韻律。

但是,承認中西繪畫的標準有共同性和普遍性,但絕不能忘記各有自己的特殊性。中國畫有幾千年的傳統,在儒道釋思想影響下更強調“意”,西方更強調“形”。西方“形中有意”,東方“意中有形”,從“意”出發,更強調韻律、動感、韻味。但沒有形就很難有意,形是畫的基本元素。西畫講究形,但如果只講究形就成了客觀再現。彼此有共同性也有差異性,這是我們觀察和研究中西藝術的出發點。但是有人就把中國畫和西畫看成是兩種完全不同的創造,認為西畫是機械的寫實造型,沒有味道和趣味。他們忘記西方一些大畫家,他們作品的造型里是有“意”的。機械的寫實的形是無法感動人的。中國畫是寫意體系,西方古典繪畫是寫實體系。寫實和寫意繪畫的語言和形式技巧有不同的評價標準,但作為共同的視覺藝術的大標準都要表現人文精神。這就是說,在精神層面上品評藝術的標準是相同的,在語言表達方式上,各有不同的要求和不同的側重點。

澎湃新聞:在全球化的背景下,您是如何理解傳統和傳統的變革的?

邵大箴:傳統的變革是個大問題。簡單來說,就是要對傳統有一個深入的認識,傳統是個大寶庫,繼承傳統主要是它的精神。至于技巧,道路非常寬廣,可選擇的東西非常多,跟現實生活的感受吻合,從傳統中吸取、挪用的東西能表達自己的感受,就是好的。不一定強調一定要把傳統學透了才能畫好畫,但一定要不斷地向傳統學習,一個畫家對傳統的認識深入了,經過艱苦探索,作品自然就有了傳統的精神。

傳統是精神,也是手藝,手藝非常重要。中西方的傳統畫家在手藝上都是高手。畫是通過手藝做出來的——通過眼睛的觀察,腦和心靈的吸收,最后用手畫出來。傳統技藝決不能丟,在傳統基礎上還要探索新的手藝。吳冠中講他首先是手藝人。確實,沒有手頭的功夫談不上是真正的藝術家。

邵大箴繪畫作品

澎湃新聞:“八五新潮”和西方觀念影響中國當代藝術后,繪畫“技藝”是否被弱化?

邵大箴:現代“手藝人”首先要有熟練的技巧,還要有靈性。這個靈性不僅反映在技巧層面上,也要有新的觀念——把當代的觀念應用到藝術創作里面。

“八五新潮”基本上是一個“橫向移植”的藝術現象,把西方當代的東西移到中國來。其實藝術借鑒應該“縱向吸收”和“橫向移植”并舉。但因為“文革時期”和前一段時期我們這里不準吸收西方現代藝術的成果,連印象派藝術都受到批判,所以“八五新潮”就特別強調橫向移植。這有可取的地方,也是一段時期必然出現的潮流。“橫向移植”和“縱向吸收”應該兩者結合,“縱向吸收”為主“,橫向移植”為輔。

現代藝術普遍強調觀念,有為觀念而觀念的傾向。那么因此當代藝術就沒有意義和價值了?“八五新潮”吸收西方的觀念藝術、裝置藝術、行為藝術,都有積極意義的,但是做當代藝術要出自對社會現實的真切認識,出自內心的感受。借鑒西方當代藝術、擴充國際視野是必要的,但切忌模仿,否則中國的當代藝術就沒有意義了。

2004年,與郎紹君在巴黎盧浮宮展覽會上合影

澎湃新聞:與西方相比,中國的當代藝術只有最近20-30年的歷史,那么你覺得西方當代藝術是如何影響中國藝術現狀的?

邵大箴:西方的當代藝術里面有好的東西,也有濫竽充數的。我們中國凡是做得好的當代藝術家,都是對當代藝術有較為全面的認識,他們吸收西方的經驗,結合中國的社會現實,體悟當代藝術與民族藝術中優秀傳統的關系,并通過中國元素把自己的感受表達出來。何如徐冰,他的創作“天書”借鑒了美國波藝術家沃霍爾的經驗,大篇幅,藝術符號復制且不斷重復,還有中國發明造紙和刻印的傳統,甚至中國民間風水反復做一動作、做同一件事,以磨煉意志和純凈自己心靈的方法。徐冰為什么刻幾千個錯別字呢?一個錯別字要刻半個小時,就是不斷地做,從中體悟一種堅持的精神。他曾看到做“風水”的人,把紙拿到河水里,弄濕了,然后把紙放在河邊晾干。日日如此,不斷地重復,追求一種精神。他刻幾千個字也是一種精神磨煉和享受。可以說他吸收了西方現代藝術的經驗,借鑒了民族傳統,利用了在學院接受的手藝,做成了“天書”。

至于對中國當代藝術如何評價,我以為,一切藝術創造,包括中國當代藝術,在觀眾中都可能有不同的評價,會產生爭論,這是大好事。對藝術作品的看法不可能也不應該異口同聲。中國當代藝術在前進中有成績,也有不足,應該給予它時間,讓它在贊美和批評聲音中,健康地成長。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司