- +1

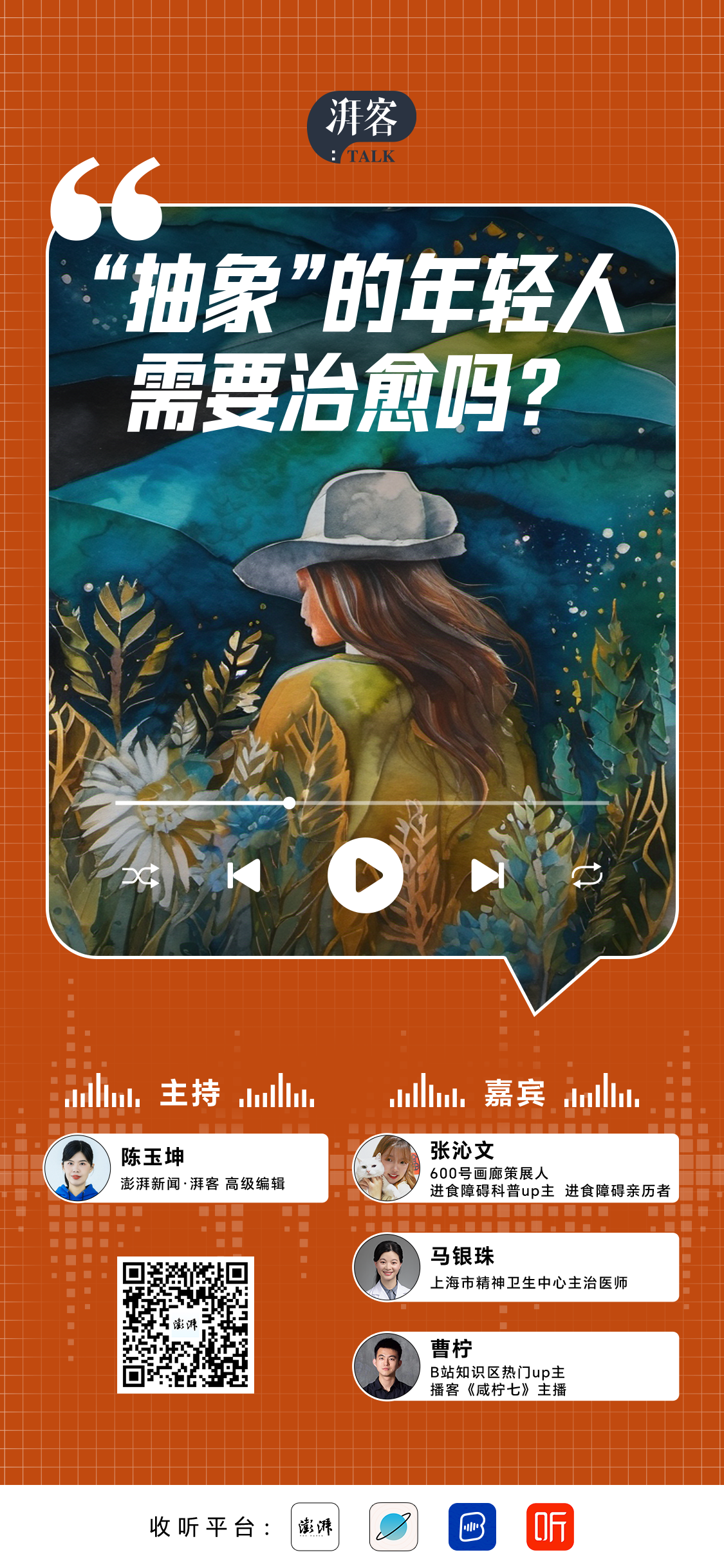

“抽象”的年輕人需要治愈嗎?| 湃客Talk

近日,上海市精神衛生中心“600號畫廊”火熱重啟,新展“愛,食物和生命”聚焦進食障礙。策展人張沁文也曾經歷進食障礙,在她看來,發泄在食物上的情緒,來自對愛的渴望。

焦慮、抑郁、進食障礙,這些“名詞”常常出現在我們耳邊。上海市精神衛生中心主治醫師馬銀珠說,心理健康科普讓大家認識到了精神心理疾病的嚴重性,但同時也放大了精神心理疾病的影響。

i人和e人,淡人和濃人,抽象文案和嘴替文學,年輕人從未像今天這樣樂此不疲地為自己“貼標簽”,展示和剖析自我內心世界。關注青年文化的曹檸認為,年輕人的“發瘋”其實是一個積極的詞匯,要解放的不僅是社交媒體的表達,更是我們的生活。

7月21日,在世博文化中心“600號畫廊”快閃分場,《湃客Talk》邀請了幾位嘉賓,一起聊聊“抽象的年輕人”和他們“抽象”的內心世界。

陳玉坤 澎湃新聞·湃客 高級編輯

【本期嘉賓】

張沁文 600號畫廊策展人、進食障礙科普up主、進食障礙親歷者

馬銀珠 上海市精神衛生中心主治醫師

曹檸 B站知識區熱門up主、播客《咸檸七》主播

【內容節選】

*以下內容為基于節目錄音的口述稿,僅對語法與用詞稍作修改。

“600號畫廊”重啟,為何聚焦“進食障礙”

張沁文:發泄在食物上的情緒,來自對愛的渴望。

我曾經是6年的進食障礙親歷者,在康復的中后期有5年的時間在做進食障礙科普博主,同時也做了進食障礙的首支紀錄片、首個身材焦慮展,組建了現在中國最大規模的進食障礙同輩支持組織ED Healer。

這次“600號畫廊”一共展出20多組作品,一部分是進食障礙診治中心住院患者的藝術治療創作,還有很大一部分是從社會征集的作品。

這些作品風格各異,有一組攝影作品是一些餐盤,筷子上帶了刺。通過形象的畫面,我們能夠更加理解,進食障礙者使用筷子的時候會有那么大的痛苦。

還有連載的漫畫作品《住精神病院的22天》,講述了進食障礙者很多其他的共病。作者在第一頁寫著 “想要被愛”,能夠看到他們不僅是吃飯有困難,更是希望得到愛的鼓勵。

另外一幅作品是在3年前和現在分別創作的。曾經的創作非常黯淡,食物失去了它們原本的顏色。作者康復后,繪畫風格也有所變化了,變得更加多彩、更加立體。

創作者們想要表達的理念是:雖然進食障礙很多時候只是表現在進食行為上,但行為來源是“想要被認可”“希望得到家里的支持”這些想法。我們也能夠看到,他們是因為生活中大大小小的經歷,才把自己的情緒發泄在了食物上。

進食障礙患者對于很多事物的評價只有非常單一的維度,只有好與壞。但是如果說我們能夠慢慢康復,更多地看到世界的多元性,那就會發現原來這個世界有各種各樣的面、各種各樣的色彩。

追求外貌完美的道路,沒有盡頭。

2018年初,我只有28公斤,住在上海精神衛生中心對面的龍華醫院ICU病房。

我的病情比較簡單,剛進大學的時候,就開始節食減肥。我并沒有經歷過太大的家庭創傷,生活還是很幸福的,但會對自己要求很高,長期節食,又大量運動,很快瘦到二十幾公斤。

其實很多進食障礙的患者都是非常優秀的女孩。她們漂亮,成績好,但是好像這種完美是沒有盡頭的。從高中穿著校服,到了大學“穿衣自由”,我們就有了更多衡量自己的維度,可能表現為照片的點贊數、體重的斤數。這些數字都像是一種激勵,它們的增減讓我們能夠感覺到離完美更近。

那個時候我已經能感覺到,自己最初對減肥的渴望慢慢變成對食物的恐懼。它是一種心理上的矛盾,甚至我那幾年都沒有了情緒,很難去笑,很難感知事情的好壞。到后來經歷了很漫長的一段時期才慢慢恢復。

所以,我當時分享這段經歷后,就得到了大量的回應,這也是我創作的初衷:希望自己淋過雨,幫別人再撐一把傘。

600號畫廊新展“愛,食物與生命”

馬銀珠:不要隨便把精神疾病的大帽子扣在自己身上。

進食障礙是致死率非常高的心理疾病,高致死率一般是因為身體狀況。比方說,在低體重的身體狀況下心臟、肝臟、血紅蛋白等會出現異常,身體機能可能都會變差。

身心確實是一家的,這在進食障礙者身上非常明顯地表現出來。進食障礙有非常多的種類。“體重下降到28公斤”這種非常極端的狀況叫神經性厭食。進食障礙還包括神經性貪食、暴食障礙,還有其他的一些吞咽問題。這三種常見的進食障礙疾病都有非常明確的標準。

比如神經性厭食,是指相對同齡人來說BMI指數(體重除以身高的平方)低于18.5,或者說體重在短時間內下降5%。醫生會根據體重、極端怕胖的觀念,還有病程等方面來進行診斷。

神經性厭食患者可能會出現一些極端的行為。它分為兩種——暴食催吐型和限制型,也就是完全控制食物攝入。神經性貪食則會有暴飲暴食行為。還有單純的暴食障礙,也就是控制不住地大量進食,但對體重是沒有異常的關注。

除了進食障礙,年輕人可能還會有焦慮、抑郁、驚恐發作、強迫癥、精神分裂癥、雙向情感障礙等非常多的心理問題。

失眠也是近幾年非常常見的精神心理障礙。但并不是說,今天晚上我睡不好了,或者我連續兩天晚上沒睡著,就叫失眠障礙了,還要考慮很多其他癥狀方面的標準。其中一個標準是有沒有對你的社會功能、生活、工作學習造成巨大的影響。如果沒有,那意味著你可能并沒有達到疾病的程度。

心理健康科普讓大家認識到了精神心理疾病的嚴重性,但同時也放大了精神心理疾病的影響。我希望大家不要把精神疾病的大帽子扣在自己身上,有一點不開心了,有一點悶悶不樂了,不用特別害怕擔心。

“抽象文案”流行,這屆年輕人的精神狀態還好嗎?

曹檸:年輕人的“發瘋”也是一個積極的詞匯。

雖然我自己沒有精神障礙,但是情緒性進食還是存在的。我覺得這是現代病的一部分。我們用很多上癮行為或者依賴行為,來充當自己生活空洞的替代物,不知不覺就被套進去了。

今天我們在這聊年輕人的“發瘋”,在我看來也是一個更積極的詞匯。大家已經像螺絲一樣被擰得太緊了,如果連“瘋”都不能發,沒有情緒了,就變成一個徹底的“工具人”了。如果連表達自我的動力都沒有了,那其實是更可悲的狀態。

平時我們在社交媒體上把“發瘋”當成一種媒介,試圖就把它當成一個樂子。表面看起來非常玩世不恭,但你仔細想下來還是蠻值得同情的。有的時候我會喜歡在節目里跟不同的年輕人聊,試圖找到一個對方的“發病邏輯”,也試圖找到自我救贖的方法。如果只停留在就是情緒,或者只消解不建構,是很難找到一個長期的出路的。

其實“長期的出路”大家也都知道,包括愉悅的心情、適度的鍛煉、健康的飲食,這些對大家很重要,而且很基礎。但是,我們的環境是不是太嚴苛了?有多少企業會真的把員工的飲食、睡眠納入到公司員工的考核里面去?你可以在家“瘋”,但是在公司還要當一個合格的“工具人”。我覺得,是整個社會的“擰巴”才把年輕人逼到了一個角落。

前兩天我跟一個朋友去club。我不是特別喜歡蹦迪,但有時候也會有“管他洪水滔天”的“毀滅欲”。我們不要去糾結說,“瘋”到底符不符合大家對年輕人的期待。如果“瘋一瘋”更健康了,那就多“瘋一瘋”。反過來想,也許你要解放的不是你的社交媒體的表達,而是你的生活。

馬銀珠:去病恥化,是600號一直努力進行的工作。

600號出圈,醫生們還挺意外的。我們一直致力于去病名化、去病恥化的工作,但沒想到大家真的接受了。來600號逛一逛、看一看,并不是那么難以接受了,這是個非常大的進步。

以心理咨詢門診為例,經常會遇到失戀分手的年輕人。分手失戀是一種疾病嗎?并不是,這是人之常情,是人在經歷事件后常見的情緒反應。

他們來到600號其實是想得到一些幫助,或者找一個發泄的途徑。分手了,失戀了,哭一哭,吐槽吐槽,這就是排泄情緒的途徑。甚至很多患者會跟我反饋:“為什么見到你,我特別想哭,哭完了之后好多了?”哭也算是運動,以眼淚的方式把你的負面情緒排泄出去。

宛平南路600號并不是什么特別恐怖的地方,它就是一個可以讓你的情緒得到治愈的醫院而已。讓大家不要諱疾忌醫,這是我們一直努力進行的工作,以后也會長期堅持進行。

600號畫廊展品《食物之路》

張沁文:希望大家多去“靈魂拷問”一下自己。

我其實是一個比較老派的小孩。上班的時候可能非常嚴肅,下班后也會出去“瘋一瘋”。但我的看法沒有那么悲觀,因為我自己能夠感受到情緒有好情緒和壞情緒,它們都是健康的。

如果我知道上班的時候應該做些什么,讀書的時候應該學習什么,盡責地去完成每一件事,我是接受這樣非常正經的時刻存在。我也接受有空閑的時間,那就下樓去走一走。

我覺得要正確看待很多事情,它都有兩面性。你如果能夠理解每一個行為背后都是為了什么,你能感受到它給你帶來的反饋是好的,那我覺得這就是一件很自洽的事情。

還是希望大家多去“靈魂拷問”一下自己。

擺爛、躺平?如何治愈我們的精神內耗?

馬銀珠:多了解自己的性格,多掌握排解情緒的方法。

我在臨床上接觸的來訪者越多,越能看到性格對人的影響是非常明顯的。如果你是一個蠻有能量或者蠻愿意社交的e人,那你去跟別人輸出交流是非常好的。但如果是本身比較內向,或者有點社恐的人,你讓他硬性地去跟別人打招呼、多去參加社交,其實對他來說是非常痛苦的。因為比起比較熱鬧的環境,他會覺得周末一個人在家擼擼貓、做美食,或者安靜地獨處是一個非常舒適的充電過程。

不同性格的人,發泄情緒、排解情緒,或者說讓自己舒適的方式是不一樣的。所以我們可以多了解自己的性格,去多掌握一些排解情緒的方法。

其實任何一件事都有兩面性。你光看負面的那一部分,永遠不會開心。

我曾經臨床接觸過一個女孩,她比較喜歡安定的工作,但因為工作變動要去跑業務,這對于社恐的她而言是非常大的挑戰,每天都處在非常緊張、悶悶不樂的情緒中。我就跟她探討了新的工作可能帶來的一些好處,比如工資更高、時間靈活、方便接送小孩……當她聚焦在工作的優點后,就覺得沒想象中那么難,慢慢在工作中也結識了好朋友。

尋找治愈的方式,就像收集星星。——張沁文

我自己在進食障礙康復的過程中,嘗試了所有可能讓我開心的方式。我先去學跳舞,發現跳快節奏舞蹈的時候,回到家很容易暴飲暴食。

我去練瑜伽,發現瑜伽好像更向內一點,更加適合我,我能擁有更加平和的情緒,但同時又會發現瑜伽沒有什么興奮的點,很難堅持。

后來我又去學現代舞,發現現代舞好像是最適合我的一種,能夠讓我感覺到自己有所康復。

再到后來,我去了上海各種各樣的市集,去了各種文化社群。我在一個擺攤的地方看到有人正在炒龍蝦漢堡,當時就很感動。原來大家在意的東西都不在身材上,每個人都有自己在意的東西。

治愈自己的方式,都是可以自己探索出來的。我有時也會去公園里抱樹,現在也很流行吸貓。

如果看到什么能讓你眼前一亮的東西,你一定要好好把握它。它就像小星星一樣,你要把它放在你的星星口袋里,你難過的時候就拿出來看一看,就會好很多。

600號畫廊展品

曹檸:現實生活不會因為網絡世界變得更破敗。

最近,“離職博主”成為流量密碼,可以分成兩類:一類是把自媒體當成職業,尋找一些機會,認真地轉型;還有一類就是廣義上的離職博主,更多的是用當博主的經歷填充自己原有工作缺失的意義感。

人沒法完全棲息在沒有意義的日常里面,所以總要有一個東西找補。我身邊好多這樣的朋友過來咨詢,做自媒體好不好起步。那我就會先幫他分析說,你要看你的動機是什么?他很有可能是要找一個焦慮的出口。我就跟他說,如果你沒有想好,沒有正視問題的話,去盲目開始一個新的賽道,可能最后會竹籃打水一場空。

我有時候會說,一些做自媒體的人是為了不再做自媒體。他想要掙一筆錢,或者說想要去補充他的情感缺失,快速離場,其實不熱愛這事。很多人不了解這些東西就去做,結果最后發現沒有正反饋,反而占用了本來自己可以休息、可以用別的方式療愈自己的寶貴時間,變得更內耗了。

真正的應該做自媒體的人,是喜歡表達、需要記錄的人,踏踏實實地隨著媒介技術的變化去適應。這是我的心態。

我特別想提醒大家,媒介技術不是沒有導向性的。平臺算法就像海平面,真實的生活在海平面以下。在網絡上,負面的東西明顯會比積極的日常要更能帶來流量,也更能受到算法推薦的影響。

這兩年,吐槽式的東西好像成了旋風一般,席卷了我們的生活,好像生活真的就是這樣慘不忍睹了。但有時候我會想,今天的夕陽不還是很美嗎?你和朋友不還是關系很好嗎?現實生活并沒有因為網絡世界更喧囂而變得更破敗,反而是因為我們被太多的消極情緒給占據了大腦。

其實有的時候,把手機放下,切斷這些來源,多出去看一看,多去探索一下,多去嘗試一些未知的甚至有風險的東西,可能才是解法。

【時間軸】

02:54 本月最網紅展覽之一,在600號

06:36 瘦到28公斤,她經歷了什么

16:51 600號如何成了“年輕人的精神家園”

23:45 失戀是不是病?找精神科醫生哭一哭

27:30 36℃戶外跳舞,“發瘋”式療愈?

36:35 為i做e,社恐打工人的心酸

40:52 卷起來的離職博主,填充工作缺失的意義

45:40 互聯網吐槽大會,怎么火了

50:41 知名博主的養花心得:能產生心流

54:52 擼貓、抱樹、露營……總有一款適合你

在小宇宙·荔枝·喜馬拉雅APP,

搜索“湃客 Talk”關注我們

策劃、主播 / 陳玉坤

剪輯 / 潘華

監制 / 徐婉

實習生 / 潘徐籽蕓 周呈祥

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司