- +1

公元1021年:“解決問題的高手”丁謂,為何背負罵名?

楔子

你好,這里是《文明之旅》。歡迎你,穿越到公元1021年,大宋天禧五年,大遼太平元年。

這一年,大宋的經濟表現不錯。給朝廷納稅的農田達到了524萬多頃,這可是整個北宋的最高峰。從宏觀上看,整個國勢還是處在穩步上升的過程中。

但是,如果我們把視野收縮到開封城,近距離地觀察這一年的朝廷,那可就要長嘆一聲了。真宗皇帝的病已經到了最后關頭,人已經很糊涂了,常常記不住自己說過的話。比如他剛剛同意了罷免寇準,沒過幾天他又問,誒,我怎么好久沒看見寇準了?這還是能說話的時候。很多時候,他連話都說不出來,跟大臣們交流,只能點頭搖頭,也不知道他到底聽沒聽懂。

1020年,因為一場政變,寇準被趕出了開封,朝局也穩定了下來:皇宮里面,是劉皇后做主;朝堂里面,是宰相丁謂說了算。這是一個相對明朗的局面。但是,這畢竟是真宗一朝的殘局了,大家都在等著那個最后時刻的到來,所以這一年并沒有什么大事發生。你看,寫這個階段歷史的那本名著《續資治通鑒長編》,寫前面的年份,基本都是一年要寫兩卷,而到了這一年呢,一年一卷就寫完了。

在這相對平靜的一年,我們就來聊聊此刻大宋政壇上的主角:那個和劉皇后結成同盟,成功趕走了寇準、替代了寇準的宰相丁謂。

對丁謂這個人呢,歷來的評價都是比較負面的。他活著的時候,就有人把他和另外四個風評不好的南方人合在一起,稱作是“五鬼”。他死后呢,在正史里面也給了他“奸邪”這兩個字的評價。如果你看過我們上一期節目,也會留下這么一個印象:丁謂不僅排擠了寇準,而且還要置寇準于死地。如果寇準是忠臣,那他丁謂不是奸臣,又能是什么呢?

但是,如果細讀史料,你會發現還是有一個很奇怪的地方:歷史好像有點回避給丁謂這個人做正式的評價。

就拿剛才那兩個負面評價來說,史料中提到什么“五鬼”,什么“奸邪”這些字眼,都在前面要加上一些限定詞,什么“時謂之”,什么“世皆指為”,那意思就是——這可都是別人說的,不是我說的。你看,很不正式嘛。

那對他的正式評價,有嗎?中國歷史通常用這么幾個辦法來對一個人做正式的蓋棺論定:

第一個辦法是謚號。一個大臣死了,朝廷要給他定這么幾個字,來對他這一生做評價。比如寇準,謚號就是“忠愍”,肯定他的忠誠,所以有這個“忠”字,又因為他最后被貶而死,很可憐,所以又有了這個憐憫的“愍”字。那奸臣呢?秦檜的謚號是“繆丑”,說他這輩子做的事又錯又丑,公認的大壞蛋。那丁謂的謚號是什么?我還真去查了,結果是——對不起,別看丁謂做過那么大的官兒,居然沒有謚號。他死了之后,朝廷只是意思了一下,給了十萬個錢,一百匹絹。

除了謚號之外,咱們古人還很重視一個東西,叫做“神道碑”,也就是在死者的墓道前面,立一塊石碑,記載生平事跡。一般來說,五品以上的官員才能立這個碑,有些大臣的子女就會請求皇上指派一個德高望重的當朝大臣,給寫一個碑文,也有官方蓋棺定論的意思。比方說咱們前幾期說過的王旦,他的神道碑就是由歐陽修來撰寫的。那丁謂的神道碑是怎么寫的呢?對不起,丁謂也沒有神道碑。

那丁謂畢竟當過宰相,是個大人物啊,正史里面總應該有評價吧?《宋史》是第一部有“奸臣傳”的正史。但是,宋史奸臣傳里,22個奸臣,其中并沒有丁謂。《宋史》只是在丁謂個人的傳記里,輕描淡寫地寫了這么幾個字,“世皆指為奸邪”,他們都說這個人是個奸邪小人。到底誰說的?沒指名道姓。

那請問,又說人家奸邪,又不列入奸臣傳,你《宋史》到底是幾個意思?

要知道,咱們中國的史學傳統,是以人物評價為中心的。一個人的忠奸善惡,是非成敗,總得給個結論。但是,面對這個歷史階段根本繞不過去的丁謂,我們的歷史好像有點難于下筆,有點顧左右而言他。這是為什么呢?

那好,就帶著這個問題,我們穿越到公元1021年,先來好好認識認識這位當朝宰相丁謂。

一個“天才”樣本

你要是細看丁謂的資料,可能會和我一樣,先被這個人的智力驚艷到。

關于丁謂的聰明,有些材料,我就不跟你展開了,什么神童啊,三歲就能背詩啊,被前輩玩命夸獎,說他的文章寫得跟六經似的那么好啊,跟韓愈柳宗元不分高下啊。這些咱都不說了。因為這是古代普通聰明人的樣子。丁謂的聰明,有點——不普通。

我先舉個例子,你感受一下。

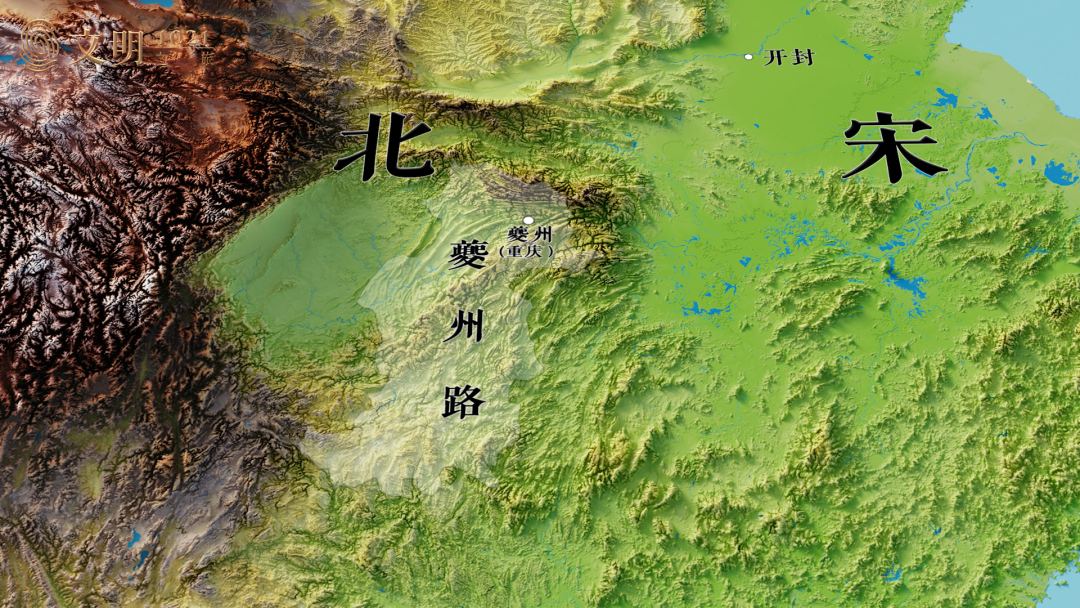

丁謂早年在夔州,今天的重慶這一帶當地方官。這個地方是山區,經常有少數民族叛亂,搶錢搶物,還綁架了不少老百姓。你想想,這些少數民族為什么造反,是想改朝換代嗎?當然不是,就是因為生存困難,搶點東西改善生活。

有一次,一幫少數民族的酋長被抓到了開封。宋真宗就親自問他們,你們為什么天天搞事啊?這些酋長說,我們就是小老百姓,哪敢真的造反,我們就是迫于生計。真宗也沒辦法,他說,哎,我也總不能真把你們趕盡殺絕,讓你們斷子絕孫吧。算了,賞你們一些金銀財寶,你們回去吧。

你看,皇上也沒轍,人家是真的是生計所迫。那咋整?有句話叫救急不救窮,貧困的背后一定有著深層次的結構性困境。那這個結構困境是什么呢?第一,因為在山區,少數民族經濟困難,就經常造反搶點東西。第二,那當地的軍隊為什么不鎮壓呢?因為是山區,所以軍糧運輸困難。軍隊自己都缺糧,當然也就無力鎮壓叛亂。第三,軍隊鎮壓不了,每次造反,朝廷就只好招安,造反的人嘗了甜頭,難免下次還來。你看,這不就惡性循環了嗎?

好了,現在這個問題擺在地方官丁謂的面前了,他能怎么解決呢?

丁謂發現,當地少數民族最缺的物資,不是糧食,而是鹽。糧食當地可以種,而鹽必須是從外面運進去。當地是山區嘛,運輸困難,所以缺鹽。丁謂把這個情況摸清楚之后,說我有辦法了。

你看,當地老百姓缺的是鹽,軍隊缺的是糧食。這兩項物資,本質上不是因為沒有,而是因為運輸問題,不能投放到正確的地點。那好了,丁謂就在山里劃了一條路,路上每隔30里地,設立一個站點,當地少數民族可以拿著自家的糧食,到各個站點去換鹽。

這么一來有什么效果?

朝廷只要費點勁把鹽投放到這些站點,就可以換來當地老百姓把糧食也投放到這些站點。一方面,有了鹽,當時人的生計問題緩解了很多,造反的動力就少了。另一方面,就算有人造反,軍隊就可以開進去了啊,軍糧問題解決了啊,當地老百姓已經把軍糧放好在沿途的站點了啊。說直白一點,這是用當地老百姓自己的糧食來供養可能要去鎮壓他們的軍隊。一手給好處,一手加壓力,一個死扣就這么被解開了。

你琢磨一下,丁謂這一招高在哪里?他不是見招拆招,他這是有系統思維,讓系統內部的要素重新組合,解決問題。

你可能還能想起一個著名的宋代工程案例。簡單說就是修皇宮,運輸建材不方便,那怎么辦呢?把皇宮前面的大街挖開,就地取土,再把挖開的大街和外面的河打通,變成一條運河,方便運輸其他建材,最后皇宮修完,建筑垃圾回填到溝里,大街又平整如初。這個一舉三得的工程方案,到今天還寫在統籌學的教材里。這個故事的主人公是誰啊?就是大聰明丁謂啊。你看,是不是也是一套很高級的系統思維。

我再舉一個例子。真宗皇帝要搞泰山封禪,一大群人浩浩蕩蕩,從開封走到泰安,還得帶著軍隊。真宗就擔心,糧草夠不夠啊?丁謂就給他算了一筆賬:跟咱走的軍隊,不到十萬人。每天要2500石大米,咱們在每個地方最多停留三天,就是7500石,讓地方政府提供,這對各地政府來說就是毛毛雨,不造成負擔。

真宗聽了挺高興,但這位皇上還真是心細,他說,光吃大米也不行,也得吃點面食吧?米的問題好說,面食怎么整?這里交代一個背景,米是用來收稅的,所以各地政府都有儲備,朝廷的隊伍把米吃掉了,這是左兜揣右兜的事,劃個賬就行了。而其他的副食品呢?政府手里可沒有那么多,都在老百姓自己家里呢。所以提供米沒問題,要面食、要酒要肉,地方政府就拿不出來了。朝廷非要用,那地方政府就只能跑到老百姓家里買,那就很容易變成搜刮、變成擾民了。

怎么辦呢?面食酒肉總不能從開封帶去吧?那一路上的運輸壓力就太大了。

人家丁謂,還是有辦法。他說,這樣,咱們就歡迎各地老百姓來看咱們的隊伍,也歡迎老百姓沿途給咱們進奉點心、酒肉。但咱可不白拿,讓當地政府做好統計,等咱回來,誰捐贈了,咱就雙倍價錢返還給人家。

你看,這個方案多巧妙。又是一個一舉三得:第一,皇上封禪泰山,本來就是為了夸耀太平盛世,讓老百姓沿途觀禮,這就能更好地實現它的政治目標。第二,老百姓名義上是捐贈食品物資,但其實是購買。看起來用的是雙倍價錢,但是就地籌集,比從開封帶過去的運輸費用,還是便宜了好多。第三,老百姓家里的這些普通食品,不僅能夠捐獻給皇帝,有一份榮耀,而且還有雙倍的賞錢,這也能收買民心。你看,皆大歡喜。又是一個用系統要素重構的方法解決問題的漂亮案例。

說到這里,我不知道你會不會有一個感覺?這個丁謂已經不僅是聰明了,他身上好像有一種遠遠超越那個時代的思維方式,一種現代社會才有的思維方式。我們平時說一個人聰明,往往是分兩種的。一種聰明是“腦子快”,還有一種是“維度高”。丁謂是后一種聰明,他好像生活在系統之外,能夠對系統內各個要素之間的結構,以及可能的組合方式,洞若觀火。

我再舉個例子,你感受一下丁謂的思維方式。

有一次,君臣好多人在一起喝酒,宋真宗突然說,誒,這個酒不錯,哪買的?多少錢?就有人回答了,這是從某某某那得來的酒,價錢多少多少。真宗好像突然又對酒的價格好奇起來了,“那唐朝的時候,酒賣多少錢?”

你瞧宋真宗,有時候婆婆媽媽還挺可愛。但是唐朝的酒到底多少錢,誰也答不上來。這時候,丁謂說話了:唐朝的酒是30錢一升。皇上說,你咋知道的?丁謂說,杜甫有首詩不是說嘛,“蚤來就飲一斗酒,恰有三百青銅錢。”一斗酒300錢,那一升就30錢。皇上一聽,大喜。

我第一次聽到這個故事的時候,覺得有點匪夷所思。要知道,過了九百多年以后,梁啟超、陳寅恪這些近代大學者,才開啟了一個了不起的史學研究方法,叫“詩史互證”,就是拿著杜甫、白居易這些大詩人的詩,去找古代的生活細節,比如物價啦、餐飲啦、交通啦。而丁謂呢?早就這么干了,可真是超時代的天才。

你想,在那個時代,能夠熟讀杜甫的詩的人很多。但是在腦子里,不是把這些信息看成是詩歌,而是史料,能夠隨時用另一個維度的邏輯重新組合、分析這些信息,這種能力,在古人眼里簡直神乎其技。即使在今天,有這種跨界思維能力的人,也并不多見。

所以,當時的人看到丁謂,就覺得他處理起事情來,舉重若輕,再大的事兒也毫不費力。

比如,玉清昭應宮,我們在公元1009年那一期講過的那個大工程,丁謂就是總指揮啊。這個工程,每天要用三四萬人同時工作,還有全國的物資調動。原本預計十五年修完,丁謂用了七年時間就完成了。再比如,丁謂主管國家財政部門的時候,遇到業務上的疑難雜癥,丁謂往往一句話就能點到要害,大家恍然大悟。

再比如,丁謂愛玩的東西很多,作詩,畫畫,下棋,音樂,他都是行家里手。休息的時候,他把好多客人招到家里,把所有這些玩意兒都拿出來,你們隨便玩。那他自己呢?這里走走,那里串串,玩玩這個,整整那個,樣樣精通,樣樣輕松。我們可以想象一下他那個閑適的神態,是不是有一種天上的大神俯瞰地上的螻蟻的感覺?丁謂就是這樣一個超高維度的存在。

咱們說到這,你可能對丁謂這人的印象好起來了。這么聰明,這么善于解決問題,而且也很為老百姓著想的丁謂,為啥大伙都說這個人“奸”呢?

天才如何變“奸人”?

說丁謂“奸”,看來看去,不過是這么幾個方面的原因。

第一個原因,是說丁謂鼓動皇上搞天書封禪,修玉清昭應宮,勞民傷財。

當時有人指責丁謂這一點,激烈到什么程度?有一位官員臨死前向皇帝提的唯一一個要求,就是把丁謂殺了。那話說的——造什么玉清昭應宮?勞民傷財啊。這都是丁謂騙陛下你干的啊。這么的吧:您把丁謂殺了,把他的頭掛在國門,向天下人謝罪。然后再把我殺了,把我的頭掛在他們家門上,我向他謝罪。

這話耐人尋味。他請皇上殺了丁謂,是因為丁謂犯了什么死罪嗎?沒有。因為沒有任何法律依據,所以他才說,大不了一命換一命,也得把丁謂給殺了。說這個話的人叫張詠,也算是一代名臣。他跟丁謂無冤無仇,但是你看他這個心態,是不是一種“無緣無故的恨”?這里面有一種不理性、甚至不正常的情緒。

當時是皇帝要搞封禪,丁謂作為主管財政的官員,說,國家有錢,可以搞。是皇帝要建玉清昭應宮,擔心有反對意見,丁謂出主意說,你就說這是為了祈禱上天,讓皇帝生兒子。

史料里面關于丁謂這方面的黑材料,也就這么點兒。說下大天去,這罪過也不過就是迎合了皇帝而已。一個職能部門的官員,迎合了皇帝想干的事兒,這總不能就叫奸臣了吧?當時連宰相都不敢反對,都跑前跑后地跟著張羅,為什么非要這么苛責丁謂呢?皇帝要想干,沒有丁謂迎合,也有別人迎合。皇帝要是不想干,那誰能勸得動他?就算勞民傷財了,怎么能算在丁謂頭上呢?宋真宗才是第一責任人啊!

這事兒其實還有另外一面。東封西祀大建道觀這些事,如果不是丁謂執掌財權和工程,恐怕浪費的民脂民膏遠遠不止這些。而有了丁謂,皇上這么折騰一通,也沒把國家搞破產。就連后來的司馬光都說,真宗皇帝搞這么多面子工程,東封西祀大修宮觀,國家財政還綽綽有余,那多虧是用了專業的人才。這說的是誰啊?司馬光也不喜歡丁謂,但是你聽得出來,他這是不點名地表揚丁謂工作干得好呢。

說丁謂奸,還有一個原因,就是他迫害寇準。

這事兒怎么說呢?上一期節目,我們講了前因后果。兩派政治力量相爭,使的手段狠辣一些,好像也很正常。而且別忘了,是寇準這邊先對丁謂下的手。寇準跑去跟真宗皇帝說,這個丁謂可不是好人,不能讓他輔佐皇太子。那丁謂有沒有說寇準的壞話呢?史料上沒有記載。而且,丁謂這個人很有名的一個特點,就是從來不說人的壞話。史料里面有這么一條記錄。有一天真宗問丁謂,你覺得某某人怎么樣?丁謂說,他是個一心為國家好的人。真宗聽了這話,半天不吱聲。等到丁謂走了之后,皇帝跟人說,丁謂跟我說那人挺好,他是不知道,那人在我這說了多少他丁謂的壞話。接著就有人說了,丁謂不僅不在皇上面前說人壞話,他在同事面前,也不言人非,從來不說別人的不是。

而且,上一期節目我們說了,寇準這邊的大宦官周懷政,要搞政變,密謀要殺了丁謂。政治斗爭一旦到了這種以命相搏的時候,雙方都沒有余地了。至少,根據現在能看到的資料,這也是寇準這一派的勢力先動的手,丁謂是自衛反擊而已。

說丁謂奸,再有一個原因,就是他投靠了劉皇后。在當時人看來,攀附女主,這好像在政治上有點不正確。

但是,看后來的一系列事實,劉皇后成了劉太后,在朝堂上跟她硬剛,屢次惹太后不高興的人,也是這個丁謂。比如,真宗皇帝臨終的遺詔,讓太后掌權,是丁謂堅持在遺詔上加了一個“權”字。就是權且、暫時的意思。再比如,丁謂要限制宮里面的花費。再比如,太后找借口要換一個早朝的地方,丁謂嚴防死守朝廷的規制,就是不肯。等等等等。你看,這是當時典型的士大夫立場啊。連看不慣丁謂的人都酸溜溜地說,你瞅瞅,他自己要當周公,讓我們這些人當王莽、董卓啊。這至少說明,丁謂在提防劉太后這件事上,做得一點也不比其他正統士大夫差。

我看史料的時候,覺得好有意思:寫《續資治通鑒長編》的歷史學家李燾,寫到這一段的時候,發了個感慨,說這個丁謂明明是個奸邪,但是這件事做得還行。這是為啥呢?李燾給了兩個解釋。第一個可能呢,奸邪往往也是堅持一個小的正確的事,換來他要做那些大的不正確的事。第二個可能呢,要么丁謂就是飄了,狂妄了,覺得太后不能拿他怎么樣,所以才敢這么干。哈哈,你看,把丁謂看成是一個奸邪,大家是有點結論先行的:他就是個壞蛋。欸,壞蛋怎么還做對的事兒呢?大家手忙腳亂,好一通解釋。

反正,后來的事實是,丁謂最后是被劉太后找了一個雞毛蒜皮的理由,先判了斬首,又從輕處理、發配到海南島的崖州去的。那你說,所謂丁謂攀附劉太后的這個指責,還能成立嗎?

你看,說丁謂是個奸邪的理由,不過就是上面說的這三條。但是細琢磨的話,你會發現,這三條無論在事實上還是邏輯上,都有點站不住腳。

如果說丁謂是奸邪,那些扳倒丁謂的人,可能會覺得自己是忠良。那我們就看看這個過程,你心里自有一桿秤,你來衡量一下這里面的是非對錯。

扳倒丁謂的人叫王曾。在我們節目里,他很久之前,其實還出現過一次:1003年那一期,王曾是當時的科舉狀元。

王曾在丁謂面前,一直表現得很順從。王曾常常跟丁謂念叨,我有個外甥,在軍隊當小兵,這外甥不太出息,估計在軍隊里沒少挨揍。我老姐姐在山東老家,天天發愁。丁謂說,那你跟太后求求情,把這孩子的問題給解決了唄。

要知道,當時真宗剛死,太后權力大極了,大臣們都想單獨跟太后匯報。誰要是單獨見太后了,那其他大臣也緊張得很,怕他說自己壞話嘛。咱們前幾集聊過一個觀點,信息就是權力。在這個情況下,能跟太后私聊,就是權力。那太敏感了!當時的大臣要想見太后,都要通過丁謂這一關。但是就王曾這個事情,丁謂催了他好幾次,說你好好跟太后講講你的家庭困難,她老人家不一句話就解決了嗎?王曾每次都說,啊呀我家里這點破事,也沒有多光彩,哪好意思去麻煩太后?終于有一天,丁謂自己都急了,跟王曾說,你自己家的事,怎么還能這么拖延呢?你現在就去跟太后講,我在這等你消息。

你看,丁謂主動把王曾放進去,跟太后單獨見面,居然是出于熱心腸,想著幫王曾解決個家務事。那王曾進去之后,單獨見著了太后,干什么呢?他在太后面前狠狠告了丁謂一狀,勸太后把丁謂拿下。

緊接著,太后和王曾找了個由頭,就是什么丁謂擅自挪動真宗皇帝陵墓,包藏禍心,要滅皇家的風水,這一套,就把丁謂發配到了崖州,做一個司戶參軍的芝麻官。這是一擼就擼到底,一貶就貶到天涯海角啊。

王曾的這個做法,后來還是引起了一些討論的。

《續資治通鑒長編》的作者李燾說,王曾雖然用了點計策,但是畢竟是為了對付丁謂這個奸邪啊,手段黑了一點,但也可以原諒嘛,這事沒什么不對。

再過了幾百年,王夫之在這本《宋論》里面,還在討論這個事。王夫之說,你王曾要是用丁謂那些真正的錯誤,比如支持皇帝東封西祀,大興土木,陷害寇準等等,你拿這些事扳倒丁謂,那是好樣兒的。你現在用個什么挪動真宗陵墓這種莫須有的破事來陷害丁謂,那你還符合君子之道嗎?

你聽聽,說到這兒,咱們可真就糊涂了。這丁謂到底是不是個奸邪啊?他好像也沒干什么啊?王曾這樣的正統士大夫為什么一定要和他死磕到底呢?

哎,找到這個問題的答案,我們才算真正理解了丁謂這個人的命運悲劇。

丁謂的命運悲劇

丁謂并沒有做什么傷天害理的事兒,但是,當時的正統士大夫還是要想方設法地把他除掉,還要給他安上一個“奸邪”的評價,讓他不得翻身。這是為什么?

其實,扳倒他的王曾就透露過這個秘密。

多年以后,丁謂去世,消息傳來,王曾說了一番話。他說,丁謂這個人啊,他的智力深不可測。他都被貶到海南島了,都可以用計策讓自己回來。他要是不死的話,過幾年,朝廷未必不再啟用他。如果再用他,那真是天下的不幸啊。我這可不是幸災樂禍啊,但是我還是為他這個時候死了感到慶幸。

王曾的話里,提到了一件事:丁謂被貶到海南島,當時天下沒人敢和他打交道,那他用什么計策讓自己回來的呢?

丁謂自己在海南,家人在洛陽,他給家里人寫了一封家書。但是請注意,他不是直接寄回家,而是寄給當時的西京留守,就是洛陽的主管官員,托他轉遞給家人。丁謂囑咐送信的人,說你要等,一直等到西京留守大人和很多官員在一起的時候,你再當眾把這封信給他。那你想,西京留守和丁謂關系再好,現在當著眾人收到這么一封信,他也不敢瞞著朝廷啊。丁謂是犯了錯誤的官員嘛,誰敢藏他的消息?于是就把這封家書交上去了。仁宗皇帝打開信一看,這內容寫的那叫一個深明大義。大致的意思就是,我丁謂不僅做了一些自我批評,還說對國家感恩戴德,還跟家里人說,你們千萬不要怪國家,等等。皇帝一看,感動了,這丁謂不錯啊。別在海南待著了,回大陸吧。這就把丁謂從崖州遷到了雷州。你就看這一套操作,這丁謂是多會揣摩人心。

這個故事以及王曾那段感慨,咱們連起來看,你就明白了:不是因為丁謂有什么錯,而是因為他的智力太高,做事的風格又是無所不用其極,沒有底線,或者說,大家并不知道他的底線在哪里,這樣的人太危險了。所以,才必須扳倒。

這個道理,我們今天的人太好理解了。比如人工智能AI,因為它的能力太強,大大超過人類的理解能力,但是人工智能沒有道德觀念,我們不知道它到底會做出什么來,如果找不到約束人工智能的方法,那對待它最好的方法,當然就是拔插頭。人類冒不起這個險嘛。

劉慈欣在小說《三體》里面提出的“黑暗森林法則”,其實也是類似的。在宇宙里,如果一個文明知道了另外一個文明的存在,不用判斷對方是善意的還是惡意的,技術水平是比自己高還是低,不用考慮這些,二話不說,只要發現,就要用盡一切辦法,消滅對方。道理很簡單,因為宇宙就像一個黑暗森林,你夜里在森林里走,突然聽到某個方向上又響動,你手里又有一把槍,你此時唯一正確的行動,就是朝那個方向開槍。因為你沒有把握那是什么,是善意還是惡意,是同類還是野獸。既然判斷不了,而自己又處于巨大的風險之中,那就只能開槍。

你看,對于能力可能遠高于我們,而又搞不清楚他的意圖和底線的對象,我們只能選擇無分別地除掉它。

這可能就是當時的士大夫們對丁謂的感覺:這個人太聰明了,超越我們太多,但是這個人的價值觀又跟我們不一樣,天啊,這樣的人太危險了。

其實并不是因為丁謂干過多么傷天害理的事兒,而是因為丁謂的道德觀念和當時人不一樣。

有多不一樣呢?舉兩個例子你感受一下:

丁謂剛當上參知政事副宰相的時候,有人過去祝賀。丁謂說,祝賀什么呢,我不過就是皇上扔骰子扔出來的而已。你看,他觀察事情的眼神很冷峻,什么感恩戴德,什么喜出望外,當時人本該有的情緒,他是一概沒有。

還有一次,他問同事,你們覺得漢高祖劉邦,是個什么樣的皇帝啊?同事們說,劉邦布衣出身奪取天下,統一四海,那是英雄啊。丁謂說,有什么英雄的?張良讓他往左就往左,陳平讓他往右他就往右,自己哪有個主見?項羽死了,沒有人跟他搶天下了,那自然天下就是他的了。要我看,劉邦就是個鄉巴佬。

還有一次,丁謂說,歷來什么忠臣孝子,那都是官方寫歷史,給塑造出來的道德模范,不值得信。你看,這是丁謂對歷史的態度。咱們剛才說過,丁謂讀杜甫的詩,能從里面發現唐代的物價,說明他對中國歷史是有相當強大的洞察力的。他就覺得,唐詩里面那些雞零狗碎的生活細節是真的,但是史書里面記載的忠臣孝子,對不起,假的。

這樣的丁謂,如果活在今天,我們也許忍不住贊嘆:多酷的一個人哪!

但是,你丁謂活在宋朝啊,活在里一個儒家禮法和傳統觀念非常強大的社會啊。你的價值觀這么虛浮,讓大家該怎么預期你的行為呢?既然預期不了,你又那么聰明那么強大,大家就只好把你當一個要失控的AI,直接拔了插頭算了。

其實,這也是今天的AI的使命。AI不僅是要變得越來越強,更重要的是,有一個詞叫“超級對齊”(Superalignment),要把人類的價值觀深深地植入給AI,決不能讓那么強大的AI,擁有和我們人類不一樣的價值觀。那太危險了。

過去我們熟悉一句話,叫“能力越大,責任越大”。今天面對丁謂這個例子,我們發現,不是你能力越大,大家就必然放心交付那么大的責任給你,而是你必須同時道德上和我們普通人對齊,在價值觀上向我們普通人靠攏,讓我們對你的行動可以預期。否則,大家就只能齊心合力地把你當成是一個高度不確定、高度風險的因素清除掉了。

讓我們回到丁謂的故事上來吧。今年是公元1021年,丁謂正權傾朝野。但是到了明年,他就被王曾和劉太后聯手發配到崖州了。被貶之后,丁謂又活了十六年。咱們看看這十六年,他是怎么過的。

崖州是今天的海南三亞,那真是天涯海角。他在崖州的官職是司戶參軍,這個官最多從八品,那是個芝麻官。他在那留下了一首詩,寫得很有意思,說“吏人不識中朝禮,麋鹿時時到縣衙。”就是崖州這邊的小公務員,根本不懂得中央朝廷的禮節,縣衙里面經常有麋鹿走進來。就窮鄉僻壤到這個程度。

丁謂到崖州,教當地老百姓做瓦工,然后建了兩個小樓,一個辦公用,一個自己住。每天在樓上焚香讀書,每天寫一首詩。后來丁謂回到大陸,退休以后,就搬到了今天河南的光州。他天天穿著普通老百姓的衣服,在山里面看農民采茶,泯然眾人。丁謂死前半個月,就在佛堂里靜坐念經,不吃飯,衣服穿得整整齊齊,頭腦清楚,交代了后事,自己就走了。這真是一個強大又獨立的生命。死了以后,沒有墓志銘,沒有謚號,最后在歷史里,留下了耐人尋味的“奸邪”二字。

公元1021年就要結束了。最后,我還想和你分享一個消息:就在這一年,在江西臨江軍清江縣,一個叫王安石的嬰兒出生了。他長大之后,要在大宋朝掀起一場軒然大波,對此后的中國歷史產生了絕大的影響。

王安石的生前身后,也和丁謂一樣背上了許多罵名。王安石說過一句話,很有名,叫“天變不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”,你聽,這像不像是丁謂的精神傳人?是的,在北宋士大夫的心中,丁謂一直是那么一幅奸邪的形象,而只有王安石一個人,堅持說丁謂既是賢者,也是智者。丁謂如果上天有靈,聽到這句評價,應該會心一笑吧。

感謝你的收看,我們下期節目,公元1022年,再見。

參考文獻

(宋)李燾:《續資治通鑒長編》,中華書局,2004年。

(元)脫脫等:《宋史》,中華書局,1985年。

(宋)呂中:《類編皇朝大事記講義·類編皇朝中興大事記講義》,張其凡、白曉霞整理,上海人民出版社,2014年。

(宋)丁謂:《丁晉公談錄(外三種)》,中華書局,2012年。

(宋)晁公武:《郡齋讀書志》,孫猛校正,上海:上海古籍出版社,2019年。

(宋)司馬光:《涑水記聞》,鄧廣銘、張希清,中華書局,2017年。

(宋)王曾:《王文正公筆錄》,張其凡校注,中華書局,2017年。

(宋)岳珂、王铚:《桯史·默記》,黃益元、孔一校點,上海古籍出版社,2012年。

(宋)王應麟:《困學紀聞》,上海古籍出版社,2008年。

(宋)王素:《文正王公遺事》,齊魯書社,1997年。

(宋)王君玉:《國老談苑》,中華書局,1985年。

(宋)文瑩:《湘山野錄·續錄·玉壺清話》,中華書局,1984年。

(宋)邵伯溫:《邵氏聞見錄》,中華書局,1983年。

(明)李贄:《藏書》,中華書局,1974年。

(清)王夫之:《宋論》,王嘉川校注,中華書局,2009年。

(日)池澤滋子:《丁謂研究》,巴蜀書社,1998年。

張亦冰:《北宋三司財務行政體制研究》,社會科學文獻出版社,2023年。

王瑞來:《君臣:士大夫政治下的權力場》,四川人民出版社,2019年。

仝相卿:《北宋墓志碑銘撰寫研究》,中國社會科學出版社,2019年。

張其凡:《宋代人物論稿》,上海人民出版社,2009年。

張玥:《宋代宰輔謚號研究》,河南大學碩士學位論文,2019年。

胡潮暉:《〈兩朝國史〉“是丁謂”問題探析——兼說丁謂形象的演變》,《中國傳記評論》(第四輯),中國海洋大學出版社,2024年。

裴艾琳:《夷夏一體:丁謂經略夔州與宋初羈縻統治的轉型》,《南京師大學報(社會科學版)》,2023年第2期。

顧宏義:《誰增“權”字:宋仁宗繼位初年丁謂、王曾政爭發覆》,《中山大學學報(社會科學版)》,2023年第4期。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司