- +1

訪談|李放春:《新教倫理與資本主義精神》稱得上一部反社會學之作

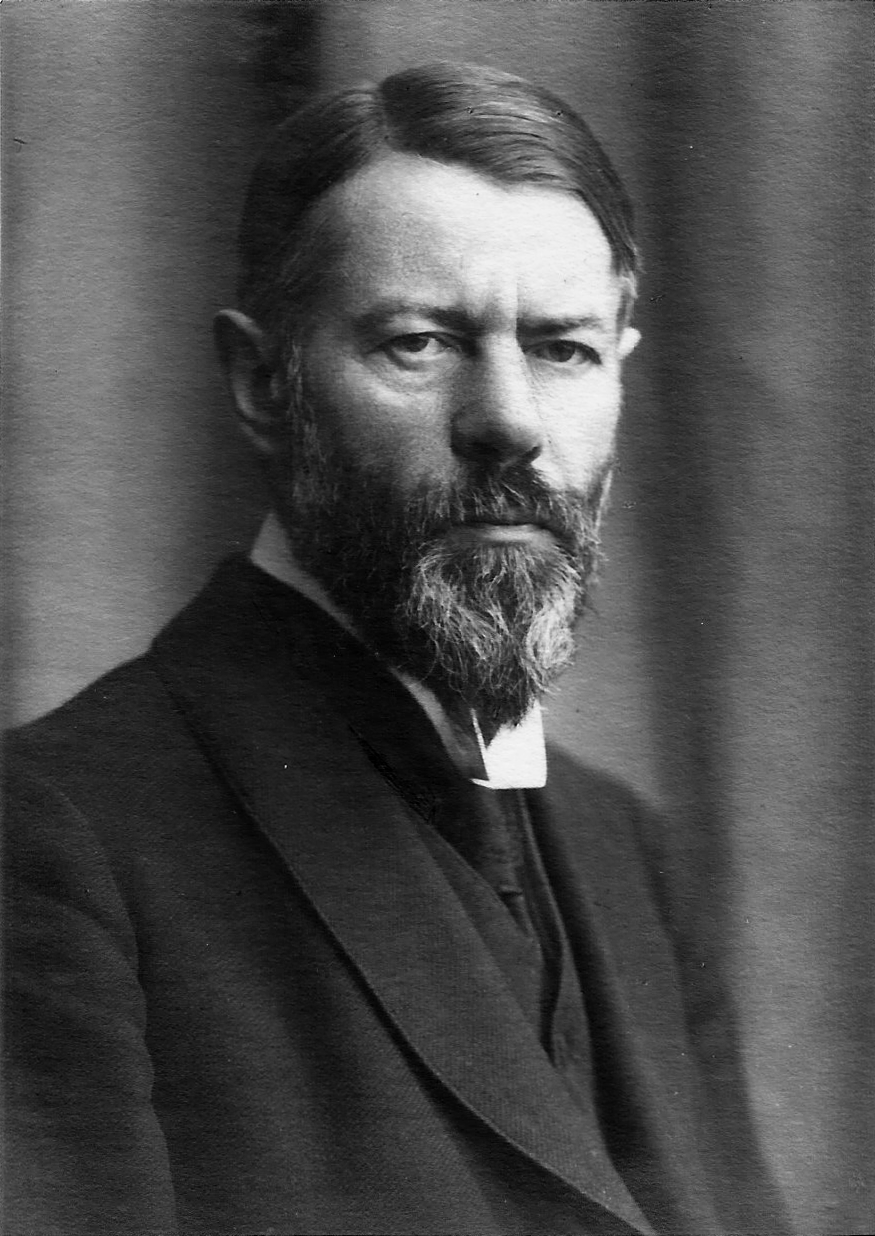

【編者按】雅斯貝爾斯說:韋伯是我們這個時代中最徹底最深刻地了解掙扎(floundering)之意義的人。他的掙扎不等于無力完成某事,他的成就也不等于能夠完成某事。他的掙扎和積極的意志類似,都是一種磨難(suffering),這是一個人處在被命運嵌入的歷史環境中真實的掙扎。在韋伯人生順風順水之時,他突然精神崩潰,陷入人生的掙扎,這段時光在重慶大學人文社會科學高等研究院研究員李放春看來,是韋伯學術的一次轉折,“韋伯一定體驗到了某種精神的力量,有某種超乎尋常的領悟”,于是《新教倫理與資本主義精神》之于韋伯才如此特別,打上了他“人格的烙印”。

對于這部經典著作,一千個讀者眼中有一千個《新教倫理與資本主義精神》,其中有誤讀、有爭議,一百多年來一直飽受爭議,但誰也不能否認其獨特的魅力。在新書《理性的反諷:韋伯〈新教倫理與資本主義精神〉導讀》中,李放春“貼住文本”,逐段逐句地精讀原文,希望能帶領讀者進入韋伯。澎湃新聞·思想市場對李放春進行了專訪,請他談談他眼中的馬克斯·韋伯以及《新教倫理與資本主義精神》。

李放春教授

澎湃新聞:這本書的寫作緣起是什么?您一直呼吁不要把韋伯單純視為社會學家,您覺得韋伯的自我定位是什么?

李放春:2019年,我要在重慶大學給本科生開一門課,叫做“社會研究經典”,主要導讀韋伯的作品,那么《新教倫理與資本主義精神》當然是最重要的一部了。其實很長時間以來我都在做經驗研究,這次是一個很意外的回歸,當然回歸的過程我自己也很開心。為了教課,我需要很認真地重溫韋伯的著作,2014年是韋伯誕辰150周年,在這前后,陸續出了一些韋伯研究的新進展,借這個機會,我把能夠閱讀到的相關研究都看了,了解了關于《新教倫理與資本主義精神》這本書現在討論到了一個什么樣的程度。后來活字文化找到我,想把講課內容做成書,我也就同意了。

《新教倫理與資本主義精神》書封

對于初學者來說,讀韋伯經常會感到在門外繞來繞去,一直不能“破門而入”。所以我選擇的導讀方式是精讀,貼住文本本身去把它理順,希望通過細致地梳理帶領讀者進入韋伯。當然不是說我做到了純粹客觀,其實更正統的讀法是把文本放在純西學的脈絡里,特別是德國的知識語境里去讀。但我不是專門做韋伯研究的,而且我覺得對于普通中國讀者來說,其實也沒有那么必要,在大方向不出錯的情況下,更需要解決的是怎么找到與完全陌生的事情之間的一種連接。我采取的辦法是把我對現代中國史的一些理解帶進來“格義”,希望建立起一種關聯,便于讀者理解。這只是我的導讀方法或者說一種嘗試,可能有的人喜歡,有的人不喜歡。

韋伯對黑格爾式的思辨哲學很警惕,比如他使用資本主義“精神”這個詞,“精神”是加了引號的,他就是要說我講的跟思辨哲學沒有任何關系,雖然德文詞是一個詞,但它們完全是兩回事。就韋伯本人的傾向來講,他覺得他做的學問不是哲學,而是經驗科學,包括他后來所謂的社會學方法,也是為經驗科學研究服務的。這跟他歷史經濟學家出身有很大關系。有人說韋伯是最后一個百科全書式的學者,他是有這種知識追求的,他希望自己在現代文化科學里頭占有一席之地(就是現在我們說的社會科學,當時德國人喜歡用“文化科學”這個詞),所以他的認同是一種文化科學認同,他做的事情就是為文化科學“立法”,告訴大家文化科學應該是什么樣子。

韋伯在方法論上的貢獻,無非就是在經驗層次出色地展示了文化科學和自然科學的區別。他正好處在這樣一個時間節點上,德國學界開始討論這個問題。當時的文化科學最初是以物理學為模板的,所謂“社會物理學”,以英國法國的學者為先驅,德國是比較落后的。后來,哲學界先后有狄爾泰、西美爾、李凱爾特等人先后站出來,在認識論層面掀起文化科學與自然科學的差異之辨,并提出“理解”“實在科學”“歷史個體”。韋伯看了這些人的研究,就思考如何把這些認識論的思考吸納到經驗研究中來,而且成為可操作的方法論原則。他寫了一篇文章,《社會科學認識和社會政策認識的“客觀性”》,收在他的社會科學方法論文集里,這是特別重要的一篇文章,可以把它看作是韋伯的科學方法論宣言。

澎湃新聞:現在有很多對韋伯的誤讀,您認為是什么原因造成的?

李放春:現在很多對韋伯的誤讀,都是因為我們不了解他對方法論的具體的思考和討論是怎樣的。比如“資本主義精神”這個概念,在韋伯看來,它是文化科學的一個研究對象,而作為文化科學的研究對象,它是非常獨特的歷史個體或者文化實在。如果我們不了解他的方法,一看到“資本主義精神”,就運用已有的知識儲備去理解它——資本主義精神就應該是和資本主義相關,一個是上層建筑,一個是經濟基礎——我們馬上就把它結構化或者功能化了。其實這不是韋伯的意思,他想探討這個歷史上獨一無二的文化現象是怎么來的,通過一種文化科學的歷史梳理,更有助于理解“資本主義精神”的文化內涵,要講個道理出來,這才是他要做的工作。

八九十年代的時候發表了很多研究韋伯的文章,大家討論的都是資本主義精神是不是現代化發展的必要條件?如果沒有新教倫理,它的替代物是什么?儒教能否成為功能性的替代物?——其實這些都是對韋伯的誤讀。

澎湃新聞:那么是否可以把《新教倫理與資本主義精神》當成韋伯的一次方法論嘗試?如果這種方法論放之文化科學而皆準,為何韋伯沒有其他類似的作品?

李放春:這是個好問題。前年我在浙大做報告,對學生們說我不認為《新教倫理與資本主義精神》是一部社會學作品,我認為它是一部反社會學作品。有些學生不接受這種說法,跟我爭論,好像我的說法搶走了他們的社會學家韋伯一樣。

有人可能覺得《新教倫理與資本主義精神》是韋伯的早期作品,不算他成熟的代表作,《經濟與社會》才是他的代表作。我的看法正好相反,我認為《新教倫理與資本主義精神》是他最成熟的作品,《經濟與社會》倒是不太成熟的作品。就我自己的感受而言,每一個生命時段寫的東西都是那個時段的靈感迸發,這種迸發是不可復制的,不見得三十歲寫的東西就比五十歲寫的差,很多人二十來歲的作品就是巔峰了,所以作品好壞不能拿年齡去衡量。《新教倫理與資本主義精神》是韋伯四十歲的時候寫的,他的思想是比較成熟的,又傾注了那么大的心血。從《韋伯傳》來看,《新教倫理與資本主義精神》是一次非常非常重要的靈感迸發,是他的一部巔峰之作,而且他本人一直到晚年都很看重這部作品。

《新教倫理與資本主義精神》在某種程度上是個“四不像”,說它是歷史學的東西,它強調概念的重要性;可說它是社會學的東西,它討論的又是一個歷史現象。后世學者在討論這本書的時候,主要還是對傳統文化與現代性或者說傳統文化與資本主義有什么關系感興趣,但其實這部作品其實沒有解決那么大的問題,它沒有告訴我們新教倫理如何催生了資本主義,它就是很節制地嘗試說明 所謂“資本主義精神”的這種文化現象可以溯源到禁欲主義新教倫理,僅此而已。

馬克思

澎湃新聞:寫作《新教倫理與資本主義精神》之前,韋伯個人的境遇如何?這對他的研究有何影響?

李放春:韋伯30歲就到海德堡大學當教授了,特別怕別人看不起,就想要做得很好,有點overwork,用現在的話叫做“內耗”,然后突然間精神崩潰,什么都不能做了。他沒到尼采那種神志不清的程度,就是不能上講臺,不能看書。

韋伯的家境很好,海德堡大學也給他發工資,于是他就四處旅行,英國、西班牙、意大利,有五六年的時間。大概到1903年,韋伯的學術狀態恢復了,開始讀書寫作,但是他一輩子沒有完全恢復教書的能力。一戰結束以后,韋伯經濟上比較拮據,被迫去大學找工作,據韋伯夫人瑪麗安妮回憶,他教書還是很困難,一周只能教一門課,一上課就特別累,備課講課對他來說都是天大的事情。所以,韋伯沒有培養出什么親傳弟子來,延續他學說的都是一些真正佩服他的人。

1904到1905年,韋伯在寫作《新教倫理與資本主義精神》時,是處于經歷挫折以后領悟到新東西的階段。瑪麗安妮說《新教倫理與資本主義精神》不是一般的學術作品,而是打上了韋伯“人格的烙印”。我覺得這里頭有一些神秘的、非理性的東西,無法言說,但是在他脆弱的這段時間,韋伯一定體驗到了某種精神的力量,有某種超乎尋常的領悟。作為一個經濟史家,韋伯過去寫的都是物質性的東西,而且非常有成就,這時突然轉向討論精神,我想這段經歷對他來說是一個轉折。

這里還有個背景。1902年,桑巴特出版了兩卷本的《現代資本主義》,被認為是繼馬克思《資本論》之后研究資本主義的最偉大的一部著作。韋伯和桑巴特是同齡人,是同事,是同行,他們的研究領域完全一樣,是兩顆最耀眼的新星。二人的關系很微妙,我們設身處地代入韋伯試想一下:你自己崩潰了六七年,人家出了這種皇皇巨著,你肯定會受到極大的觸動。人家把這個領域研究透了,如果你講不出新東西,那就考慮轉行吧,沒什么工作可以做了。

其實韋伯跟桑巴特有很多共識,特別是那些非精神性的東西。可是韋伯看了桑巴特的書,關于資本主義精神的內涵部分,他們有嚴重的分歧。簡單來說,桑巴特更接近馬克思一些,但他不是馬克思主義者,他講的資本主義精神第一是冒險精神,第二是市民精神,而且資本主義精神是資本主義興起后帶來的,他認為新教也是這樣,是資本主義推動了宗教改革。這是比較唯物史觀的看法。

韋伯認為資本主義精神跟那種冒險、投機沒有任何關系,而且資本主義精神和資本主義也沒有因果關系,它們誰也推導不出誰,資本主義精神是資本主義精神的事,資本主義是資本主義的事,二者都有自己的發展脈絡,沒有新教倫理,資本主義一樣要發展,新教倫理只和資本主義精神有直接關系。他在《新教倫理與資本主義精神》里完全沒有討論資本主義是怎么回事,僅僅做了資本主義精神的文化史研究。我們也許可以把資本主義與資本主義精神理解為戀愛關系,它們各自成長,等遇上之后才發現彼此之間是最合適的,它們之間沒有因果關系。

可能有人覺得,既然你說這兩者沒關系,你還用“資本主義精神”,這不是一種誤導嗎?其實韋伯在使用這個詞時是加了引號的,他用的是桑巴特的概念。這里就要說到,韋伯是個很善于“偷”的人。他創造了如此宏大的概念體系,很多概念都是“偷”的,但他的厲害之處就在于,一旦概念拿過來了,他就會講出自己的東西,這個詞原來的含義已經不重要了,就這么厲害。比如“三種權威類型”——傳統型、感召型、法理型——這三個詞都不是韋伯原創的,但是韋伯把它們拿來,闡述出了自己獨特的解釋體系。

“資本主義精神”也是一樣,在韋伯精神崩潰之前,他可能就考慮過這個問題,但是沒有提過“資本主義精神”這個概念。桑巴特提出這個概念了,韋伯就一定要講出一些非常不同的東西來,他的一系列辨析,其實都是在回應桑巴特,雖然用了同一個概念,但是說的完全兩回事。從某種意義上說,《新教倫理與資本主義精神》是針對桑巴特《現代資本主義》的書評,結果寫著寫著就寫成了一本書。

《理性的反諷:韋伯〈新教倫理與資本主義精神〉導讀》書封

澎湃新聞:您提到《新教倫理與資本主義精神》中隱而不彰的一種重要“歷史方法”——來源于尼采的譜系學,能否展開講講?

李放春:尼采是概念辨析的大師。比如《道德的譜系》第一篇,他講要區分善與惡、好與壞,實際上他要評判對西方文化影響最大的希臘羅馬文化與基督教文化。尼采是否定基督教的,他鐘情于希臘羅馬。作為一個語文學家,尼采說我們討論的好與壞不是古人說的好與壞,而是經過基督教改造過的,它把好和善等同起來,壞和惡等同起來。最早的好與壞是那些高貴而強大的人定義的,他們認為好的東西就是好,而他們認為壞的東西就是壞。尼采進而說德語也是這樣,德語里邊的好最開始跟善沒什么關系,這兩個詞逐漸有一個合流,合流之后就辨析不出來二者的區別了。尼采的方法體現了他作為古典學家的智慧。

有些韋伯研究者認為,崩潰期間韋伯閱讀了尼采,我們可以設想在他那種精神狀態下,韋伯閱讀尼采跟別人閱讀尼采是非常不一樣的,他對尼采有很深的理解。《新教倫理與資本主義精神》在相當程度上是一個尼采式的作品。我推測韋伯在處理“資本主義精神”這個概念的時候,可能受到了尼采的啟發。《道德的譜系》其實也是尼采與友人論戰的產物,雷伊出版了《道德感的起源》,主要講人為什么是有道德的,大概類似于孟子的“性善論”,這是很基督文化的。尼采說我們譜系學家不這么看,他考證了古人怎么看待好與壞,把雷伊的理論完全顛覆了。韋伯和桑巴特的論戰,其實也是類似,通過一系列辨析,講出了全新的東西,而且這個東西想他人所未想,是反常識的,所以這種命題極具啟發性,對后世更有吸引力。

澎湃新聞:韋伯如何完成從“天職”—“禁欲主義”—“資本主義精神”這樣的“文化史”論證?您認為其中最獨特或者說最困難的部分在哪里?

李放春:《新教倫理與資本主義精神》一共五章。第一章提出問題,我把它叫做“孟德斯鳩命題”,韋伯沿著他的同事、前輩格特恩的研究,凡是加爾文教徒在的地方,資本主義就搞得特別發達,但這不是因果關系,僅僅是統計學的相關。第二章韋伯指出研究對象——資本主義精神,但是他沒有給定義,只是通過富蘭克林“時間就是金錢”的名言給人一種感性認識,即在18世紀時,資本主義精神就比較典型了,那么要溯源,它的源頭肯定在18世紀以前。第三章韋伯講的是新教里的“天職”觀念,第四五章講新教里的入世禁欲主義倫理,從禁欲主義理性主義到資本主義精神。關鍵的轉折點就在“天職”觀念的出現,這是韋伯的重要觀點,“天職”觀念是天主教徒和新教教徒的重大差異,是一個非常重要的斷點,它把神圣的東西和世俗的東西拉到一起,馬丁·路德的革命性,就在于他給傳統基督教看起來最沒有意義的世俗勞作賦予了意義, “得神喜悅”,是“天職”。“天職”觀念于是成為了新教和資本主義精神之間的橋梁。17世紀的時候,清教徒是很清楚自己為什么要拼命賺錢的,就是為了要“榮耀神”這個超驗目的;到了18世紀,富蘭克林這些人已經不信神了,他們賺錢變成了一種潛意識的內化;到了19世紀以后,人們更不知道為什么了,變成了文化本能了。“天職”觀念還不能完全解決問題。“天職”是德國人路德創造的,如果這就夠了的話,那為什么后來領跑世界的不是德國而是英美?他要解釋這個問題,自然就會引出英美的新教和德國的新教有什么不同的辨析。韋伯說英美新教是“禁欲主義新教”(這是他在這項研究中構建的重要概念)而德國新教不是,最終由此解釋了資本主義精神為何出現在英美文化圈,推理性地建立了這樣一個文化線索。

澎湃新聞:《新教倫理與資本主義精神》發表后受到了哪些批評?

李放春:《新教倫理與資本主義精神》分為上下篇發表在刊物上,這本刊物一下子賣出不少,西貝克出版社找到韋伯說請他出個單行本,韋伯不同意,他覺得研究尚未完成,欠缺還有很多。直到二戰后,《新教倫理與資本主義精神》才作為單行本出版,西貝克出版社靠賣韋伯的書發了大財,韋伯自己倒沒賺到多少錢。

對于韋伯的研究,學界有很多批評,比如荷蘭歷史學家拉什法爾認為,17世紀荷蘭的一片繁榮是大資產階級在發揮作用,而不是韋伯看重的中小資產階級。經濟學家布倫塔諾認為,資本主義的重心在意大利南方,要到這里來尋找原因,而不是跑到新教國家去找原因。后世的布羅代爾,他對韋伯讀的比較深的,他也不同意韋伯的看法。總之,批評有很多,不一而足。同時代的桑巴特也針對韋伯的命題提出過一系列反論,如異教徒論、奢侈消費推動資本主義論等。不過,我覺得都不足以顛覆嚴格意義上的韋伯命題,特別是回避了韋伯強調的天職觀這一資本主義精神的觀念性基礎、內核。

1918年韋伯

澎湃新聞:我們常常認為韋伯是一個和馬克思截然相反的“歷史唯心主義者”,但他作為一個訓練有素的經濟史學者,非常重視經濟的力量在歷史進程中的作用。您如何看待韋伯與馬克思的學術視角?

李放春:韋伯自己有過一個說法:我研究的領域叫做社會經濟學。這個領域有兩位先驅,一位是歷史經濟學派創始人羅雪兒——這是開山宗師,另一位就是卡爾·馬克思。1860年代《資本論》剛出來的時候,大家都不關注,覺得是學院外的野狐禪。但是到了1880-1890年代韋伯上大學、工作的時候,他們這些年輕學者已經非常非常重視《資本論》了,這也是為什么1902年桑巴特會寫《現代資本主義的起源》,馬克思也是這個領域的開山宗師了,只不過他是學院之外的。

韋伯的整個研究都非常重視經濟這個視角,但他不是一個一元論者,他基本上反對所有的一元論。比如經濟學里的心理決定論,假設人都是逐利的,這是一種普遍的心理上的本能驅動,韋伯認為桑巴特的資本主義精神論就是預設了這樣的心理元驅動。韋伯認為資本主義精神是文化產物,是特定文化產生的特定心理,加上《新教倫理與資本主義精神》沒有談經濟的內容,更加讓人覺得韋伯好像是在強調一種“文化決定論”,其實不然,經濟學是韋伯的基本功,但是經濟、社會、文化、政治等,往往不是決定性關系,而是相關性關系,到底哪個因素更重要,要在具體的時空下具體地看。韋伯基本上是這樣一種折中主義的或者說多元主義的立場,我覺得這一點和馬克思有很大的不同。

韋伯經常在書里批評當時流行的 “庸俗唯物史觀”或者“樸素唯物史觀”,但他從來沒有直接批評過馬克思,他從來沒有直接說馬克思哪一個觀點是錯的。雖然在認識上有分歧,但是韋伯對馬克思始終懷有一種敬仰。在他的研究里,我個人也能體會到很多他對馬克思的借鑒、化用,就像他對尼采一樣。比如馬克思講現代資本主義的一個特點,就是生產者和生產工具分離,過去的生產者是擁有生產資料的,是有主體性的;資本主義的特點就是二者分離,資本支配勞動,生產者變成了純粹出賣勞動力的。韋伯用馬克思的思路去看歐洲的現代國家,他說過去國家的行政者和行政工具是不分離的,比如中世紀打仗,騎士的甲胄和馬匹都是自己的,農民的鋤頭也是自己的;但是現代國家,作戰裝備都是軍隊配給的,工具跟人完全分離了,這就是現代國家的特征。我覺得這是韋伯巨大的智慧,他的思考與論述讓人覺得縱橫捭闔,宏大而高遠,在不同領域間自在游走,一般人不具備這種能力。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司