- +1

在云南大理一古城親手染出最美中國藍,竟是千年前的皇家貢品

制圖@超級鄉(xiāng)村研究所 圖源/中共巍山縣委宣傳部

扎染,古稱“扎纈”“絞纈”,俗稱“扎花布”,是我國民間流傳很廣的傳統(tǒng)工藝。

它通過事先設計的圖案,對織物進行綁扎處理;

隨后,將織物浸入由天然植物原料,如板藍根、茜草、蘇木等熬煮而成的染液中,歷經多次浸染,待織物充分著色后,解開綁扎的線結,并將織物放入清水中漂洗;

原先綁扎的位置因未接觸染料而保留原色,在染藍的織物上形成了獨特的、不規(guī)則的圖案或色彩漸變等效果。

圖源/圖蟲創(chuàng)意

扎染技藝的確切起源已難以考證,但有文獻記載表明,在東晉時期,采用綁扎防染的絞纈絲綢制品已有不少人擁有。

1957年,在新疆阿斯塔納古墓群中發(fā)現(xiàn)了一件東晉時期的扎染紡織品,這是迄今為止我國現(xiàn)存最早的扎染制品。該織物保存頗為完好,色彩鮮艷,小菱形圖案整齊排列,可以看出扎染技藝在東晉時期已然發(fā)展成熟。

唐代詩人薛濤曾在《海棠溪》中寫道:“人世不思靈卉異,競將紅纈染輕沙。”在他眼中,扎染后的絲綢之美,堪比海棠,足以見得當時的人們對扎染的喜好之深。

也就是在這個時期,在距離長安1600多公里的南詔國(738~902年),扎染技藝在這里扎根。

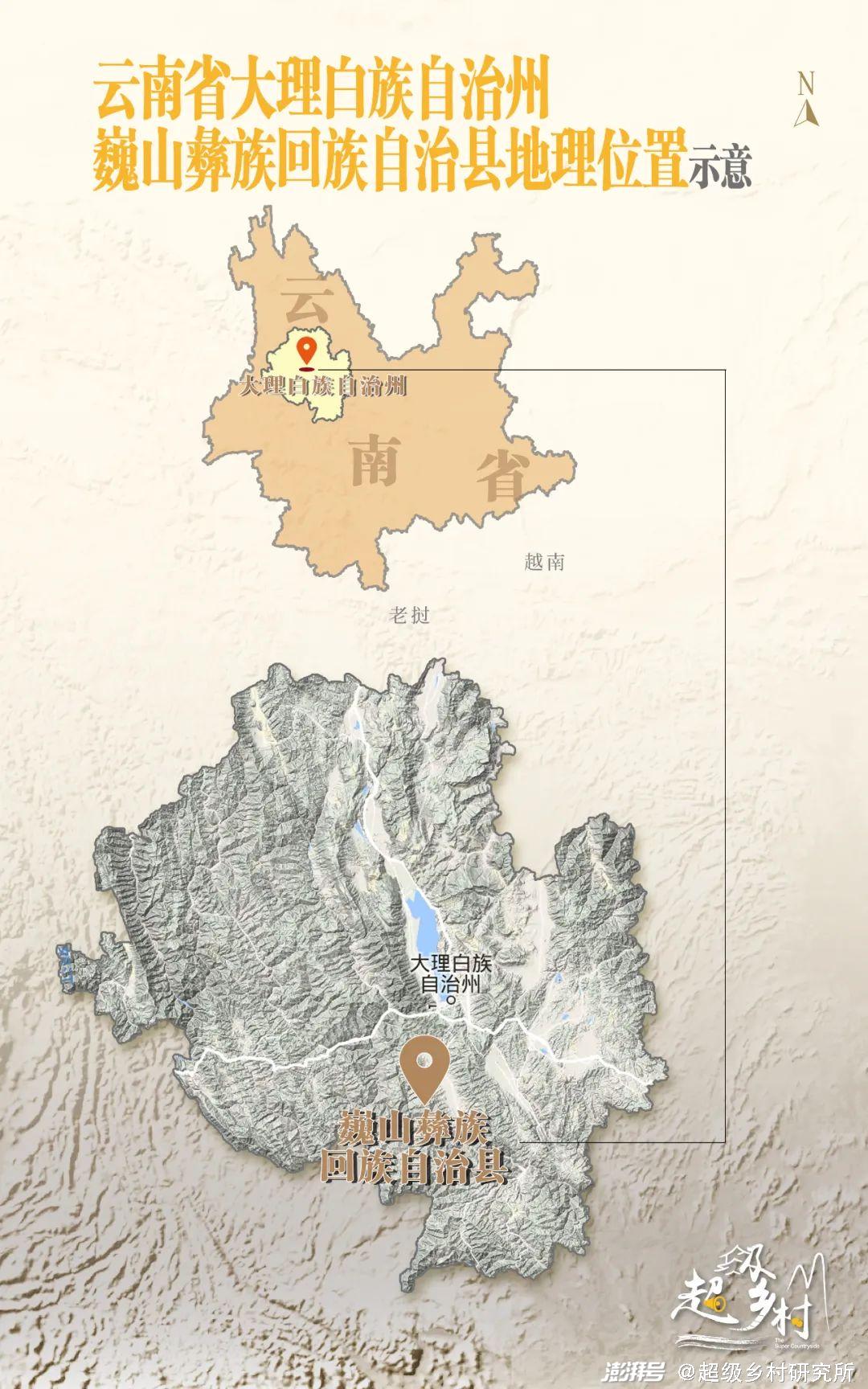

云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治縣,是南詔國的發(fā)祥地。巍山地處云南省西部,大理白族自治州南部,境內河谷、盆地、山地相間分布,居住著彝、回、漢、白、苗、傈僳等多個少數(shù)民族。

制圖@超級鄉(xiāng)村研究所

相傳早在1000多年前,生活在巍山的人們?yōu)榱巳粘I罴懊耖g歌舞需要,拾撿天然果實外殼,制作黑色染料,結合簡單的天然植物染色法與民族圖案制作早期民族服飾。

這一點從《南詔圖傳》中人物的衣著服飾可以看出,那時的人們已經懂得了“染采紋秀”。

《新唐書》也曾記載,南詔舞衣稱“裙襦鳥獸草木,文以八彩雜革”。

到了盛唐時期,扎染在大理地區(qū)一度成為民間的時尚,扎染制品也升級成為貢品。

沉淀千百年,如今我們看到的巍山扎染,與多數(shù)扎染常見的簡單幾何圖案,或者不規(guī)則的圖案有所不同。

巍山扎染,最特別的莫過于其的對稱美學,排列規(guī)整,富含地域風情與文化象征,圖案多以常以寓意吉祥的傳統(tǒng)元素為主。

又因巍山是彝族的聚居地,他們十分鐘情黑、白、青、藍等顏色,在兒童衣飾上用到的色彩會更為斑斕,紅綠搭配,黑白對比,藍白映襯……大膽的色彩哲學,也被用到了扎染中。

圖源/巍山縣融媒體中心

在巍山扎染的幾十道工序中,最主要是“扎”和“染”這兩道工藝。

扎:

也稱“扎花”,是一道最講工藝性的工序。

以縫為主、縫扎結合的手工扎花方法,按照圖案用不同的針法縫扎出花紋圖樣,不同的花紋有不同的針法。一張張印有花紋圖案的布料就在扎花人的手中,被扎縫成一捆捆的布團。

這一步,全靠手工,沒有機器可以替代。

圖源/巍山縣融媒體中心

染:

扎縫好的布團將在染缸中多次浸染,白布團就分別變成了不易褪色的“藍布團”“紅布團”“黑布團”和“黃布團”。

染色完成之后,便是漂洗、拆線、晾曬……最后變成了我們看到的藍底白花、紅底白花、黑底白花、黃底白花的扎染作品,暈紋含蓄、典雅古樸。

圖源/巍山縣融媒體中心

2003年,巍山被國家文化部命名為“中國民間扎染藝術之鄉(xiāng)”;2022年,巍山扎染入選云南省省級非物質文化遺產代表性項目名錄。

在巍山,扎染是非遺,也是產業(yè)。

1994年,熊文杰創(chuàng)辦興巍民族工藝廠,主營扎染工藝品開發(fā)研究。

2012年,熊文杰的女兒熊天艷接過父親手中的“接力棒”,不僅在扎染傳統(tǒng)技藝的基礎上進行創(chuàng)新,還采用了“非遺+旅游”的經營思路,在巍山古城區(qū)非遺街區(qū)開設“興巍工藝”扎染體驗館,開發(fā)出扎染服飾、扎染擺件等諸多旅游文創(chuàng)產品和扎染體驗項目,讓扎染的傳承和發(fā)展更具生命力和創(chuàng)新力。

圖源/中共巍山縣委宣傳部

2023年,興巍民族工藝廠扎染年產量為14萬米,產值達700萬元,同時為34名下崗工人和2000多名農村婦女解決就近就業(yè)問題,共發(fā)放勞務支出300萬元。

熊文杰(右)在指導熊天艷進行印花(扎染定位)

圖源/巍山縣融媒體中心

三彝扎染工貿有限公司,是另一家致力于傳承巍山扎染文化的公司。

創(chuàng)始人李石生在將重擔交于女兒李敏時說:“這不單單是賺錢的問題,而是一種社會責任,要把扎染這門技藝傳下去。”

為了做好巍山扎染文化傳承宣傳,帶動巍山旅游文化產業(yè)的發(fā)展,李敏創(chuàng)辦了扎染博物館,不僅能了解巍山扎染,還能體驗親子DIY扎染。

2023年,博物館年接待游客3000多人次,親子DIY扎染體驗2000多人次,與各省高校(設計專業(yè))對接校企合作傳承扎染技藝教學36場次,創(chuàng)收增收18萬元。

扎染博物館 圖源/巍山縣融媒體中心

2023年,三彝扎染工貿有限公司扎染年產量為50萬米件,產值達700多萬元,為65 名下崗工人和 500 多名農村婦女解決就近就業(yè)問題,共發(fā)放勞務支出300多萬元。

圖源/巍山縣融媒體中心

以布為紙,以線為筆,以色彩為墨,蘊藏著千年的雅致,亦描繪著彝族古老的故事,巍山扎染這朵精美的藝術之花,在深厚的南詔文化的熏陶滋潤下,正慢慢綻放著它蘊含的奇異和絢麗。

*部分圖片素材來自網絡,版權歸原作者所有,如有版權問題請及時與我們聯(lián)系處理。

參考資料:

[1] 講述巍山故事 | 巍山/非遺/扎染

[2] 熊天艷:接過父親“接力棒”,她是巍山扎染產業(yè)的“花木蘭”

[3] 布上生花傳技藝 履職為民巾幗情——記大理州第十四屆、十五屆人大代表李敏

[4] 古老獨特的染色工藝:扎染

[5] 非遺扎染 | 傳承千年的民族文化,它用最簡單的色彩描繪最精彩的世界

特別鳴謝:中共巍山縣委宣傳部、巍山縣融媒體中心

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司