- +1

18年歲月不改先鋒超前,《1699·桃花扇》再登北京保利

桃花扇下,再見亦非別。2006年,由田沁鑫執導的青春版昆劇《1699·桃花扇》首登北京保利劇場。18年后,這出由江蘇省演藝集團昆劇院第四代演員擔綱主演的大戲將于7月19日、7月20日再次登上北京保利的舞臺,桃花依舊,心動如初。

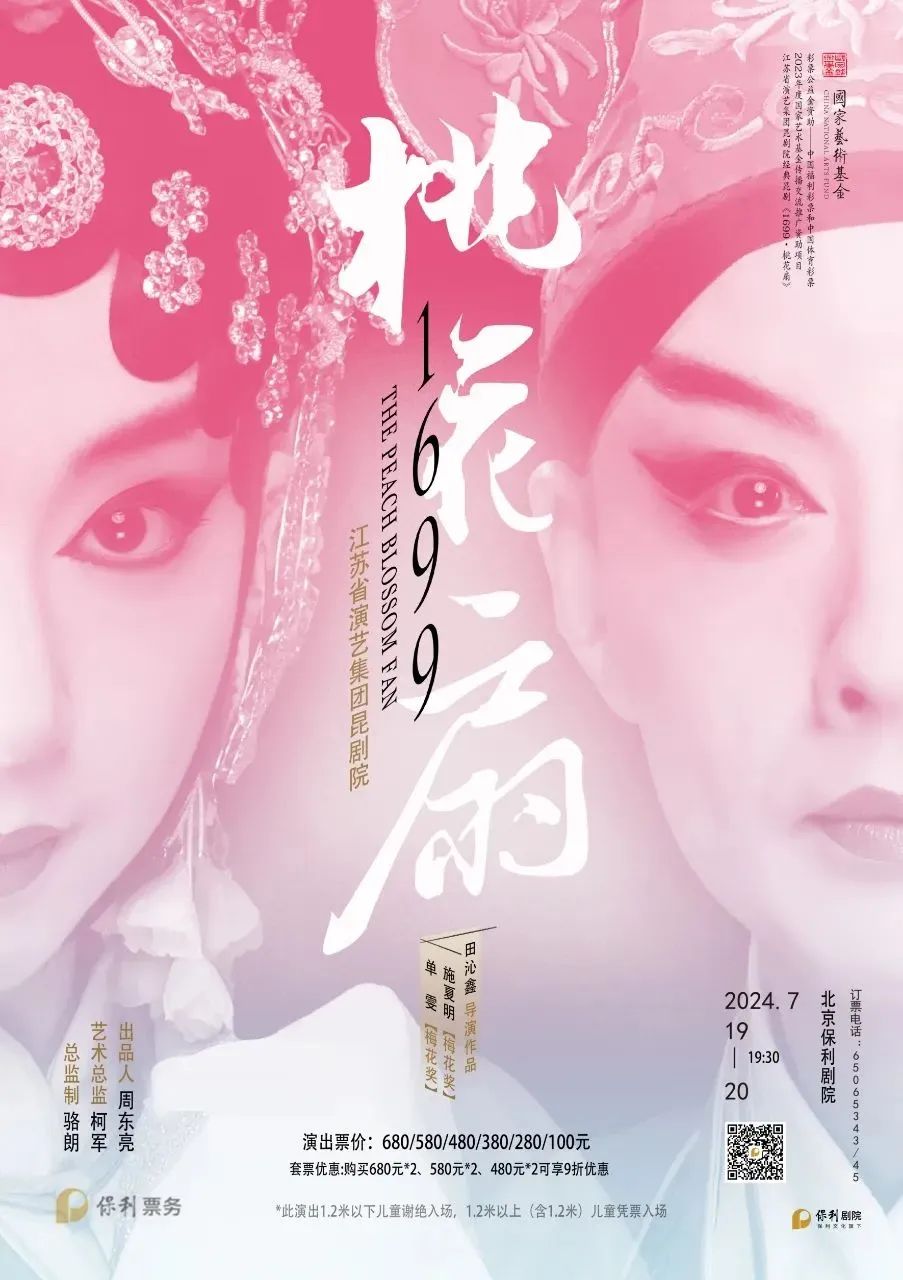

昆劇《1699·桃花扇》海報

7月12日,“《1699·桃花扇》昆曲推廣日”發布會與快閃活動在北京三聯韜奮書店舉行。該劇主演施夏明、單雯在現場與觀眾分享了作品背后的故事,暢談昆曲在當下的傳承與創新。

《1699·桃花扇》公演18年來,早已成為廣大觀眾心目中的經典佳作。回首當年,年方21歲的施夏明和16歲的單雯,不僅與劇中角色復社文人侯方域與秦淮名妓李香君年歲相當,更是憑借該劇一唱而紅。現而今均是“梅花獎”得主的兩位主演,施夏明已是江蘇省昆劇院院長,單雯則已是南京藝術學院教授。而此次加盟演出的周鑫、徐思佳等一眾“昆四代”演員,也是全國昆曲界青年一代的翹楚。

活動現場,施夏明做戲曲導賞(活動攝影 孫健)

活動現場,演員展示劇中片段

活動現場,施夏明表示非常榮幸再次回到夢想啟程的北京。“18年前創排時,我們在南京進行了長時間的封閉式排練,劇院的‘昆三代’老藝術家們手把手、心傳心地給我們教戲。他們先同田沁鑫導演進行深入的溝通,把動作編排出來再傳授給我們,可以說當年是模仿、學習的過程,是在‘依葫蘆畫瓢’。18年后再度回到北京的舞臺,戲還是那出戲,我們已經不再有和劇中人物相當的芳華年歲。但通過歲月的積淀,我相信一定會在藝術審美上帶給觀眾更高的享受。”

單雯在發言時感慨道,逝去的時光竟然比當年臺上的自己還大兩歲。“初登舞臺的我可以說不用‘演’,就是那個人物。經過這么多年的舞臺沉淀,包括藝術上、聲腔上的磨煉,技巧上一定會比16歲的自己提高很多。當然,每個階段都是美好的,16歲有16歲的美好,現在的我們站在舞臺上,也有值得讓現在的觀眾去品的地方。很多觀眾都是一路走來陪著我們成長的,再次看到大家我非常感動。”

《1669·桃花扇》舞臺空鏡照

《1669·桃花扇》雖是新生,也古韻猶存。田沁鑫導演在創作該劇時,運用了大量當代“戲劇語言”來詮釋傳統昆曲,而在唱念做打及唱腔音樂上則完全尊重昆曲藝術本身的應有程式。在《卻奩》、《題畫》、《余韻》等著名折子經典選段的基礎上,該劇依據原著劇情走向,進行篩選刪減,去蕪存菁,在重點折目中截取戲劇沖突最激烈的重點,抓取人物最具代表性的片段,以大場小場的緊密編排組合,通過流暢的舞臺節奏,令戲劇張力爆發得更為集中和強烈,也更好地展現出原著作者孔尚任“借離合之情訴興亡之感”的主旨。

《1669·桃花扇》劇照

單雯回憶說《1669·桃花扇》作為一部當代戲,當年的表現手法就非常超前。“在田沁鑫導演的指導下,我們在臺上是以話劇的形式表現明代老百姓悠然自得的生活氣息,而在舞臺中央又是回歸到戲曲人物的演繹。對昆劇演員而言,這是我們第一次嘗試這樣的‘戲里有戲,臺中套臺’的表演形式。而且這出戲的舞美、燈光,包括樂隊演奏也都有很大的創新,舞臺地面并沒有采用傳統的地毯,而是鏡面式的塑膠,燈光打在上面就有秦淮河波光粼粼的色彩,讓人耳目一新。”

“在當時排這樣一部作品,不少戲曲專業的人士心里會犯嘀咕。田沁鑫導演當時是采用話劇舞臺‘間離法’的表現方式,演員在走到舞臺中央之前也是一名‘觀眾’,就是說我們在舞臺上還要扮演觀眾,而下臺之后坐在旁邊的圍廊中那就更是一名‘觀眾’了。可以說我們演員在表演時的身份會不停地跳進跳出,既是戲中人,又是局外人。而且劇場中的觀眾也是隨時被調動的,在一次演出中,甚至會讓臺下的觀眾給臺上的演員遞道具。現在想來,這樣的演繹既拓寬了我們的眼界,也大大拉近了昆曲和年輕觀眾的距離。我想即便是18年后,如果觀眾是第一次走進劇場看這部戲,依然會覺得它沒有過時,依舊很時髦。”施夏明說。

活動現場,單雯、施夏明與觀眾大合影

另據悉,《1699·桃花扇》目前已全網開票。繼重歸北京保利劇院之后,該劇還將在蘇州、廣州、昆明、西安進行巡演。本輪巡演中,舞美設計蕭麗河開創性地融入《南都繁會圖》等相關文物元素,以增強歷史氛圍感,并利用回廊、立柱等進行的空間分割,將新穎創意融入大氣雍容的古典審美邏輯中,成功地消除了創新與傳統間的違和感,整體展現出“南昆風格”細膩委婉、典雅大方、古樸沉靜的典型審美特征。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司