- +1

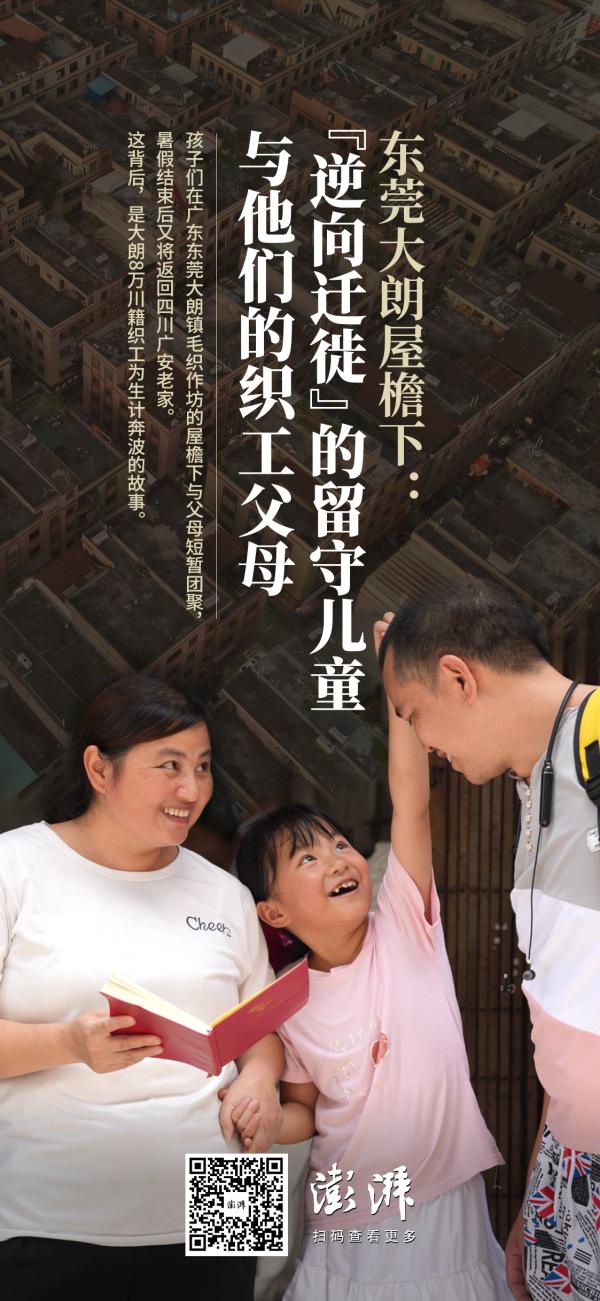

東莞大朗屋檐下:“逆向遷徙”的留守兒童與他們的織工父母

孩子們一早就收拾好,準備出發了。

而在1400多公里之外,前一天忙碌到深夜的父母們,也早已被設置好的鬧鐘喚醒,打來電話囑咐路途中要注意的事情。

今年暑假期間,四川廣安市前鋒區的137名留守兒童一起乘坐大巴,來到在廣東東莞大朗鎮打工的父母身邊。這次跨越千里的“逆向遷徙”,是他們一年中為數不多的與父母團聚的機會。

俯瞰大朗鎮毛織加工區。本文圖片均為 澎湃新聞記者 胥輝 圖

東莞大朗鎮被稱為“毛織之都”,這里20余萬名毛織工中,廣安前鋒人超過8萬名。這些川籍毛織工人們的孩子,不少常年跟隨爺爺奶奶“留守”家鄉。

據統計,每年暑假,廣安前鋒有2000多名孩子乘坐長途大巴或火車前往東莞大朗與父母團聚,這137名孩子是其中一部分。

“兒行千里母擔憂,何況他們都還是這么小的孩子。”廣安市公安局前鋒區公安分局廣興派出所所長蔣成軍告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com),137名孩子中,一部分孩子是在沒有親人陪伴的情況下,首次單獨遠行,最小的還不到8歲。因此,前鋒區公安分局將“鄉情警務”工作進一步延伸,派出民輔警隨行,確保孩子們在路途中的安全,讓家長們放心。

澎湃新聞記者跟隨大巴車隊全程記錄了這次行程。孩子們在東莞大朗鎮的屋檐下與父母短暫團聚,暑假結束后又將回到家鄉,這背后,是大朗8萬川籍織工為生計奔波的故事。

暑假“逆向探親”的留守孩子

7月3日早晨6點,接孩子的大巴車就停靠在了廣安前鋒區廣興鎮街邊,載著老人、孩子的摩托車、農用三輪車、面包車陸續到來。背著書包的孩子們,幫爺爺奶奶將大包小包的行李抬到了大巴車下方的貨箱旁。

大大小小的蛇皮口袋、拉桿箱里,除了換洗衣物,更多是給爸爸媽媽帶去的臘肉、香腸、辣椒醬、咸菜、大米等家鄉物產,甚至還有剛從玉米地里掰下來的玉米棒。裝滿雞蛋、李子或桃子的竹籃不能擠壓,便帶上車,放在座位旁。孩子們的書包里也不僅有書本和暑假作業,還有提前準備好的零食。

路途遙遠。這些孩子有的由爺爺奶奶或外公外婆陪伴,有的有專程趕回來的父母陪著。另有一部分孩子則是獨自出發,老人們將他們送到上車點,因各種原因無法同行,卻又放不下心,便招呼大巴司機,希望路上能幫忙多照看一眼。

還有一些孩子,兄弟姊妹結伴同行,家長將他們托付給同行的親友或熟人照看。

14歲的馬含雪說,她的奶奶已經70多歲了,不方便出門,家里也還有其他弟弟妹妹以及莊稼需要照看,奶奶只將她送上車,她跟其他許多孩子一樣,自己坐車過去,父母在東莞大朗鎮等著接她。在她記憶里,從她6歲開始,父母就常年在外打工了,這一趟暑期大巴專線,她已經獨自坐過幾趟。

在四川廣安由老人照顧的周琪涵。

7歲半的周琪涵是無人陪伴的孩子中最小的一個,她的父母在東莞大朗鎮從事毛織加工,爺爺奶奶均已過世,外公外婆遠在云南,她平時被暫時托付給一位堂奶奶照顧,而堂奶奶也同其他許多老人一樣,同時照顧著另外幾個孫子,走不開。

蔣成軍了解到這一情況,將周琪涵和另外一個沒大人陪同的8歲男孩安排到了保障車上,方便一路照顧。

7時許,大巴車緩緩駛出小鎮,車上的孩子們都很高興,送行的老人們則憂心忡忡地站在路邊,目送大巴走遠。

在毛織加工作坊里團聚

7月4日中午12點,經過近30個小時1400多公里的行程,兩輛大巴車率先抵達東莞大朗鎮巷頭文化廣場,時間比預計晚了幾小時,接孩子的父母們早已等候在廣場上。

一路上,最不輕松的是跟車陪伴的老人,路途中,他們面臨的最大的挑戰是暈車,有的老人上車不久便把頭埋進事先準備好的塑料袋里,隨時準備嘔吐。車第一次停在服務區時,就有人搶先下車“哇哇”吐了。

中途休息,孩子在座位上睡著了。

按長途客車行車相關規定,凌晨兩點至五點,必須就近在服務區休息,不能行駛。7月4日凌晨兩點,大巴車已行至湖南境內的臨武服務區,這里雨過天晴,涼風習習,不少孩子無心睡眠,在客車旁邊的空地上暢聊,打鬧到天明。

這樣的旅程對這些尚未涉世的孩子們來說是新鮮的,一日同行,互不相識的孩子們許多已經成為了朋友。大巴車剛到終點,他們就透過車窗遠遠地尋找爸爸?媽媽,高興地叫喊著,揮手示意。一路走來的新朋友們沒有來得及寒暄道別,轉身就奔向了爸爸媽媽。

由于上貨需要,兩輪電瓶車、電動三輪車遍布大朗鎮每一個角落,無論外地人還是本地人,家家必備。載著137名孩子的大巴車隊剛停下,一輛輛電動三輪車就迅速圍了過來,拉上人后迅速消失在了大朗的大街小巷里。

暑假期間,大朗街頭來自外地的孩子很多。

周琪涵性格開朗,下車就抱著等候已久的爸爸“咯咯”地笑不停,蔣成軍問她:“笑什么?”她答非所問,說:“我在看高樓。”

周琪涵坐在父親的電瓶車上,穿過街區,進入到一條狹小的巷子,在一棟自建房前停下,這是一個簡陋的毛織縫盤作坊,是周琪涵媽媽工作的地方,一家人在這里團聚。這是一次小別重逢,兩個月前,父母還在老家陪伴周琪涵,現在她又獨自一人千里探親。父母眼里充滿愧疚,不停地問道,“寶貝,想吃什么,想去哪里玩?”

一位母親正在縫盤,兩孩子在一旁。

大朗鎮的小巷里,許多居民樓就是一個、甚至幾個毛織加工作坊,毛衣在這里完成初加工之后,被送往工廠上色,然后上市,發往世界各地。

在打工生存與陪伴孩子間抉擇

周琪涵是今年“五一”的時候才和爸爸媽媽分開的。之前的日子里,她一直在爸爸媽媽身邊。“再困難,我們都在一起。”周爸爸說,孩子在東莞大朗鎮上完幼兒園,考慮到戶籍、學籍等問題,去年只能將她送回廣安前鋒區廣興鎮上小學。

媽媽工作的作坊里的周琪涵。

周爸爸告訴澎湃新聞,他本來打算在老家找個營生,或自主創業,但過了很久,沒在老家找到合適的事情。“還是要出來找生活,這也是沒有辦法的事情。”

在大朗,有許多面向外來民工子弟的民辦學校,不看戶籍、無需社保。但一年1萬元以上的學費以及將來要面對的升學問題,仍然難倒了不少家長。更重要的是,即使有家長將孩子留在東莞本地上學,最后發現,仍然很難照顧到他們。

整個大朗鎮,仿佛就是一個化整為零的毛織廠,生產環節被分解到一座座自建房里,形成一個個加工作坊。人們在里面勞作,也在里面生活。從業者們大多來自外地,有人在這里一待就是十年以上。

大朗巷頭,每一棟居民樓里都有一個甚至多個毛織作坊。

35歲的云飛,如今是兩個孩子的父親了。2005年,他就跟父親在這里經營毛織小作坊,每天騎著三輪車從上家那里接貨,拉回作坊里縫盤加工之后,再交回去結賬。父親去世了,如今他和妻子繼續在這里從事這個行業。

云飛的老母親帶著兩個孩子從廣安過來過暑假。兩個孩子小學畢業之前都在大朗鎮上民辦學校,一年花費4萬元。到了初中,他們將孩子轉回老家由老人照顧,但老人很難管得住孩子,如今老二沉迷游戲,他現在也不知從何管起了。

距離云飛幾百米之外的孟涵,從事的是毛織縫盤上一個環節的加工生產。孟涵20多年前就來到這里,在毛織廠短暫工作幾年后就和丈夫出來單干,從幾臺手搖織機開始,到如今有10多臺數控織機,24小時輪班生產。

2003年,孟涵的大女兒出生,由于當時條件限制,只能將大女兒留在老家上學,一直到初中畢業之后,女兒也來到大朗鎮打工。2010年,小兒子在大朗出生,條件稍好,他們一直把他留在身邊。2023年,考慮到升學考試等問題,她將正上初二的兒子轉回到了四川廣安。

中考之前,孟涵回去陪讀了一年,兒子今年如愿考上了廣安一所高中。7月3日,孟涵帶著孩子回到了大朗。她說,她家這樣的毛織個體戶還算不錯,也只能做到現在這樣了,而更多的毛織工家庭,打工生存與陪伴孩子,只能擇其一。

打工人撐起的“世界毛織之都”

云飛的父親,上個世紀90年代末期就從廣安前鋒來到了東莞大朗,從事縫盤工作。云飛現在經營的這個加工間,是父親在世的時候就租下的,云飛接手之后也沒有想過要換地方。他的要求不高,只要能住能睡,能生產就可以了。

整棟民房只有一層,他們租下了一個大間,用于加工生產,里面擺放著一張上下鋪,他和妻子平時工作、吃飯、休息都在這里。沒有自來水,院子里一口水井用于洗漱,另外還要購買桶裝水飲用或做飯。

這個房間當時按400元租金算,隔壁還有一個小間,放著的上下鋪是給孩子們住的,租金200元。他最看重這里的地方是有院子,三輪車上下貨方便,院子也需要一個月幾十元的租金。每月7日下午兩點,房東準時上門收房租,風雨無阻。不過,租住20余年,房東一直未曾漲過租金。

毛織加工生產,忙的時候要從早上八九點鐘一直干到晚上十點甚至凌晨兩三點鐘才下工,每棟居民樓里,從早到晚都是棉織機“轟轟”的作業聲。當天做完的產品,立即就用三輪拉去交貨,同時接回下一批要加工的貨,周而復始。

這也是許多人選擇將孩子留在老家的原因,在這里,他們無法正常作息。早晨上學的時間,也是晚班家長們正補覺的時間。

居民區一樓的毛織加工作坊。

據廣安前鋒區官方統計數據,每年暑假有2000多名孩子前往東莞大朗與父母團聚。這背后,是無數個撐起大朗毛織產業的家庭。

據公開資料,東莞大朗鎮97.5平方公里,常住人口75萬,毛織產業加工生產從業者20余萬人,其中超過8萬人來自四川廣安市前鋒區。大朗的毛織加工產業占據了全球五分之一的份額,可以說全世界每10件毛衣,就有一件可能出自前鋒人之手。

東莞還是廣安?

8萬前鋒毛織工人中,不乏創業成功的佼佼者。

1984年,廣安前鋒人陳昌德退伍之后,從廣東湛江跟著戰友來到了東莞大朗鎮,就近進入香港人開的毛織廠打工。

陳昌德很快在廠里學會了毛織技術,買了一臺手搖織機開始接活。從最初自己動手,再到請附近村民幫忙,陳昌德看到了發展的希望,他回到四川老家,把戰友帶了過來,緊接著,他的兄弟姊妹也來了,紛紛加入毛織行業。

陳昌德業務不斷擴大,開辦起了近千人的毛織工廠,四川來的老鄉紛紛進入他的毛織廠,他的業務做到了世界各地。

“那時候,只要是老家來的人,免費在廠里吃住,直到找到活干為止。”陳昌德說。

毛織女工更愿意在小作坊工作,方便照看孩子。

來到大朗30年了,2024年7月4日,毛織機經營戶、前鋒區公安分局大朗“流動警務室”的志愿者鄧康兵才第一次和陳昌德當面交流。鄧康兵說,90年代初期,他由親戚帶著第一次到大朗,吃住都在陳昌德的工廠里。

同鄧康兵一起在“流動警務室”做志愿者的游忠華也是前鋒人,1987年,19歲的他在老鄉的介紹下來到大朗鎮打工。1995年,游忠華開始創業,從事毛織加工。

2000年,游忠華以20萬的價格買到一塊地,在前鋒修建了一棟6層的自建房。一層用于生產加工,其余的出租。2014年,游忠華將毛織加工生產作坊交給妻子和兒子打理,他專職從事“流動警務室”的工作,協助大朗派出所調解與四川人有關的矛盾糾紛。8萬家鄉人在這里,每天各種糾紛麻煩總是少不了的。

游忠華說,現在應該有五分之一的老鄉已經在東莞購房置業了,還有許多個體從業者或個體戶,只在東莞掙錢,未來的計劃還放在老家。

如今已經完全融入東莞當地的陳昌德說,大朗常住人口75萬人中,戶籍人口僅11萬人,幾十萬外來務工者是當地的巨大財富。現在東莞正在想辦法留住打工者們,作為大朗毛織產業的核心區,巷頭社區現在更具針對性,就是想要留住四川人。目前整個社區四川籍毛織產業個體戶2000余家,共1.6萬人,占據了整個社區的四分之一。

而廣安近年也一直在想辦法將這些人引回家鄉,當地還建起了毛織產業園,已有部分創業者回鄉發展。對陳昌德來說,今后的去向,要看哪個地方能提供更吸引人的營商環境和條件。

設計 白浪

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司