- +1

朱家角尋脈:一周城市生活

朱家角是距離上海市區最近的水鄉古鎮之一,但游客對于朱家角的印象似乎一直停留在扎肉、醬菜、小橋流水等物質遺產上。事實上,朱家角的歷史文脈不止于此。

6月底,夏至音樂日的昆曲清唱微劇場活動在朱家角文史館舉行。活動雖小,但對朱家角和清唱者兼演出策劃上官子珀來說意義非凡。上官因研習昆曲和查閱昆曲文獻,一次次走進這座熟悉而陌生的古鎮,發現了潛藏于熱鬧繁華之下的昆曲舊事,并最終促成了這一次的在地演出。這是關于一個普通人和一個地方的故事,也是朱家角百年昆曲傳承的又一次回響。

(本期主持:王越洲)

近期回顧

朱家角,一次讓文脈顯化的藝術實驗

在將工作室搬來朱家角之前,對于朱家角古鎮,我一直都是陌生的。曾經來過兩趟,和所有的游客一樣,感到這里和其他古鎮并無二致。

江南古鎮的文化基因強大,以地方風物和美食為載體的物質文化自古鎮開發以來不斷發展,吸引了眾多游客。然而,在這一片熱鬧繁華之下,江南古鎮最具魅力的部分,卻還在沉睡之中,等待著有緣人來喚醒。

因此在非周末的夜晚或者清晨,我還是非常樂意到古鎮走走。那時的古鎮,收斂起它迎客的笑臉,寧謐而自在,空氣清新,干凈開闊——這是整個朱家角給我留下的印象,也讓我有機會一點點探索到朱家角昆曲文脈的切口。

我唱昆曲由胡保棣老師啟蒙,一年后,胡老師因家事離開上海,曲社尹美琪老師又介紹我繼續跟薛正康先生學戲,一學就是九年。薛先生是俞振飛先生的入室弟子,后來才知,胡老師的母親,北京曲家袁敏宣先生,也曾跟俞振飛先生學唱小生。因此我所學習的昆曲,具體而言,是昆曲的“俞門藝術”。在幫老師整理的憶舊談藝文章中,記得他在回憶完自己學藝教戲的全過程后,曾在文末感嘆:“身列俞門,是我一生最大的幸福!”

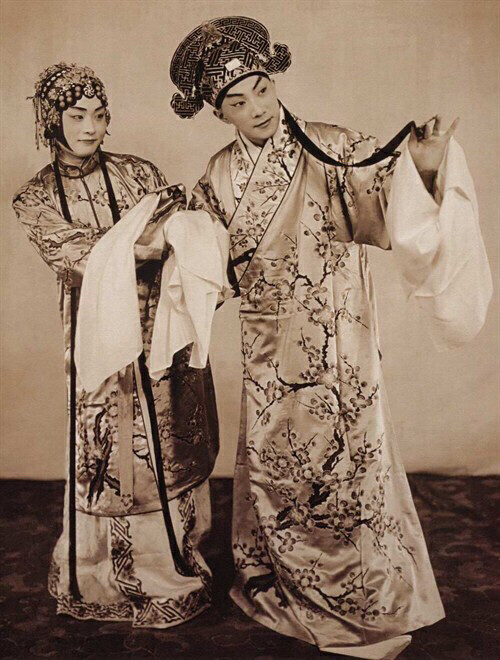

京昆藝術大師俞振飛先生年輕時以昆曲曲友身份與京劇四大名旦之梅蘭芳、程硯秋都曾合作演出過昆曲。后來也是在程硯秋的勸說下正式以京劇小生“下海”成為演員。這是當年與程硯秋演出《游園驚夢》的劇照。回顧部分圖片除特別署名外均為作者上官子珀圖

受老師的感染,讓我自然地關注起跟俞氏父子相關的信息。在我看來,對于一門藝術,親身的經歷、體會、體悟,遠比知識的堆積來得重要。而記錄了相關人事物的書籍,則可以幫助我加深了解,為我解惑。

發現朱家角的昆曲舊事緣起于俞振飛之父、“江南曲圣”俞粟廬的書信集。當初,在整理好書房后,不知為何,我隨手從書柜里抽出這本書開始讀。這本后人編輯整理后出版的書信選集,既是珍貴的昆曲文獻,又是不可多得的書法文獻。

《俞粟廬書信集》中的頭十三通書信,是老先生寫給愛子俞振飛的。在第三封信的注釋中,我讀到:“建侄,即五侄俞建侯,幼年失怙,由俞粟廬撫養,十五歲時由俞粟廬介紹拜青浦一代名醫唐承齋為師。后成為唐承齋的女婿,在青浦朱家角行醫,工書法,能唱曲。”想起很久以前曾讀過一篇俞振飛先生的回憶文字《我記憶中的青浦曲社》,講他小時候曾隨父親從蘇州到朱家角教曲的往事。于是找出來重讀。這次,我留意到父子二人來朱家角,總是住在此地的名醫唐承齋家中。

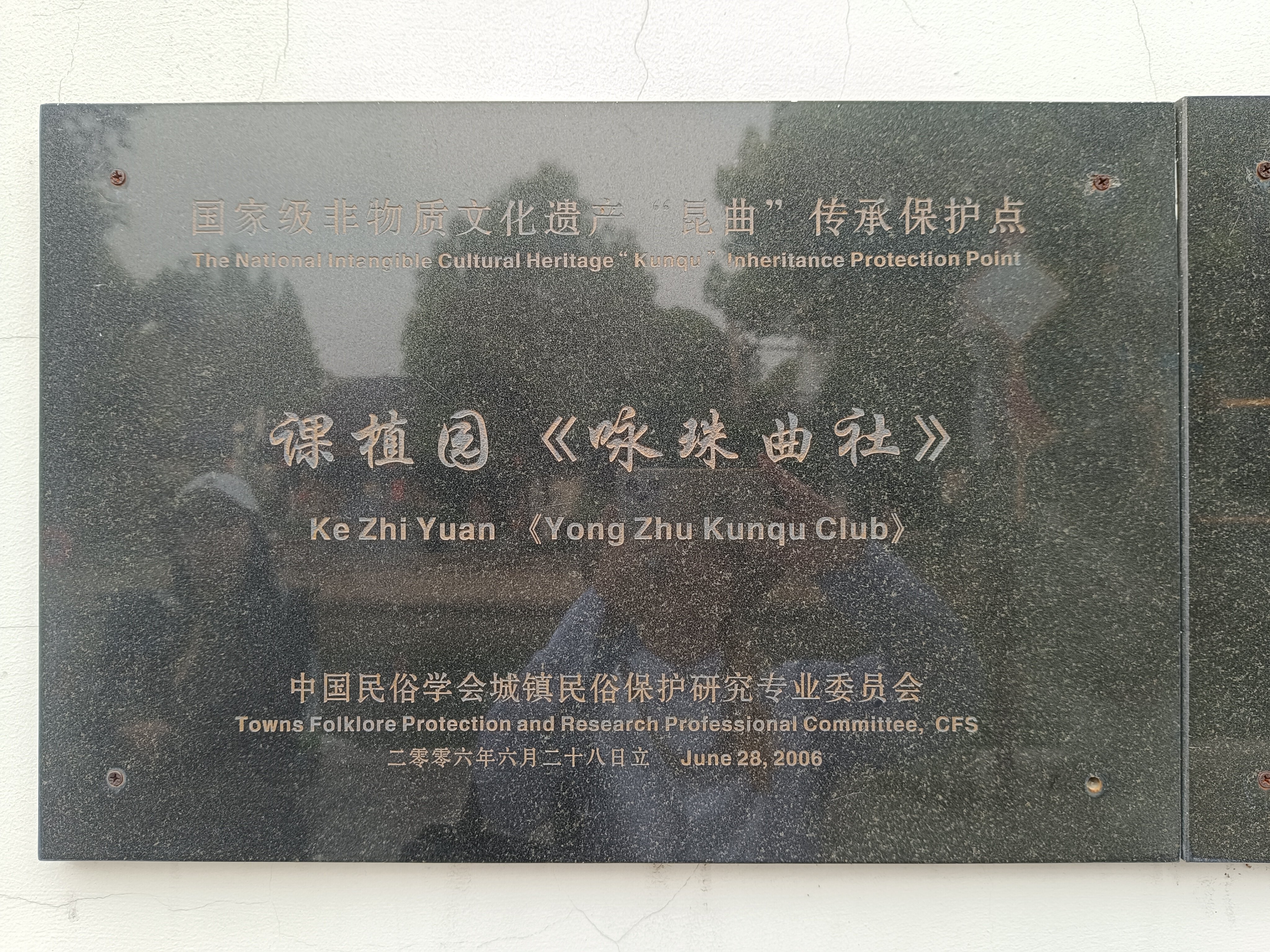

由于邀請到“江南曲圣”俞粟廬先生前來教曲,有四五年左右的時間,朱家角和青浦的曲事,一度達到了極盛——朱家角的曲友們組織了詠珠曲社,后來青浦也有了青浦曲社。有次翻《上海昆劇志》時,看到有介紹朱家角曲社的條目,文中說到了抗戰前夕,曲社活動就日漸衰退了。真有點彩云易散琉璃脆的意味。難怪俞振飛先生直到上個世紀80年代,還在記掛著他兒時遇見的青浦曲友,為找不到他們而深感遺憾。

知道了這些后,當我再經過古鎮時,不免好奇唐承齋醫生家在古鎮的何處?古鎮有兩家名氣很大的茶樓,當年曲友們曲敘的茶樓,到底是“江南第一茶樓”,還是阿婆茶樓呢?我并沒有急于去尋找答案。

剛剛修葺一新的俱樂部茶樓,現在被稱為“江南第一茶樓”。當年也是曲友們聚會唱同期(指曲友聚會時,坐唱一整折戲,唱念、伴奏都齊全)的場所之一。彩爨(cuan,指曲友登臺表演)則發生在城隍廟內的古戲臺。

從江南第一茶樓望出去的風景

漕港河穿古鎮而過,坐在阿婆茶樓上望向放生橋。作為古鎮最早的公共空間之一,想必曲友們也常在此聚會唱曲。

直到有一天,偶然發現了朱家角文史館的門牌。那是一幢兩層磚木結構的清代建筑,大門開著,就走了進去。里邊并非辦公室,樓上樓下都是展廳。展示著朱家角的人文歷史。抱著對昆曲特殊的興趣,我果然找到了和昆曲相關的內容,文史館的陸忠輝老師特意介紹了對朱家角人文掌故非常熟悉的吳玉泉老師給我采訪。吳老師送了我一本他的著作《朱家角鎮拾遺》,并告知了唐承齋故居舊址的位置。

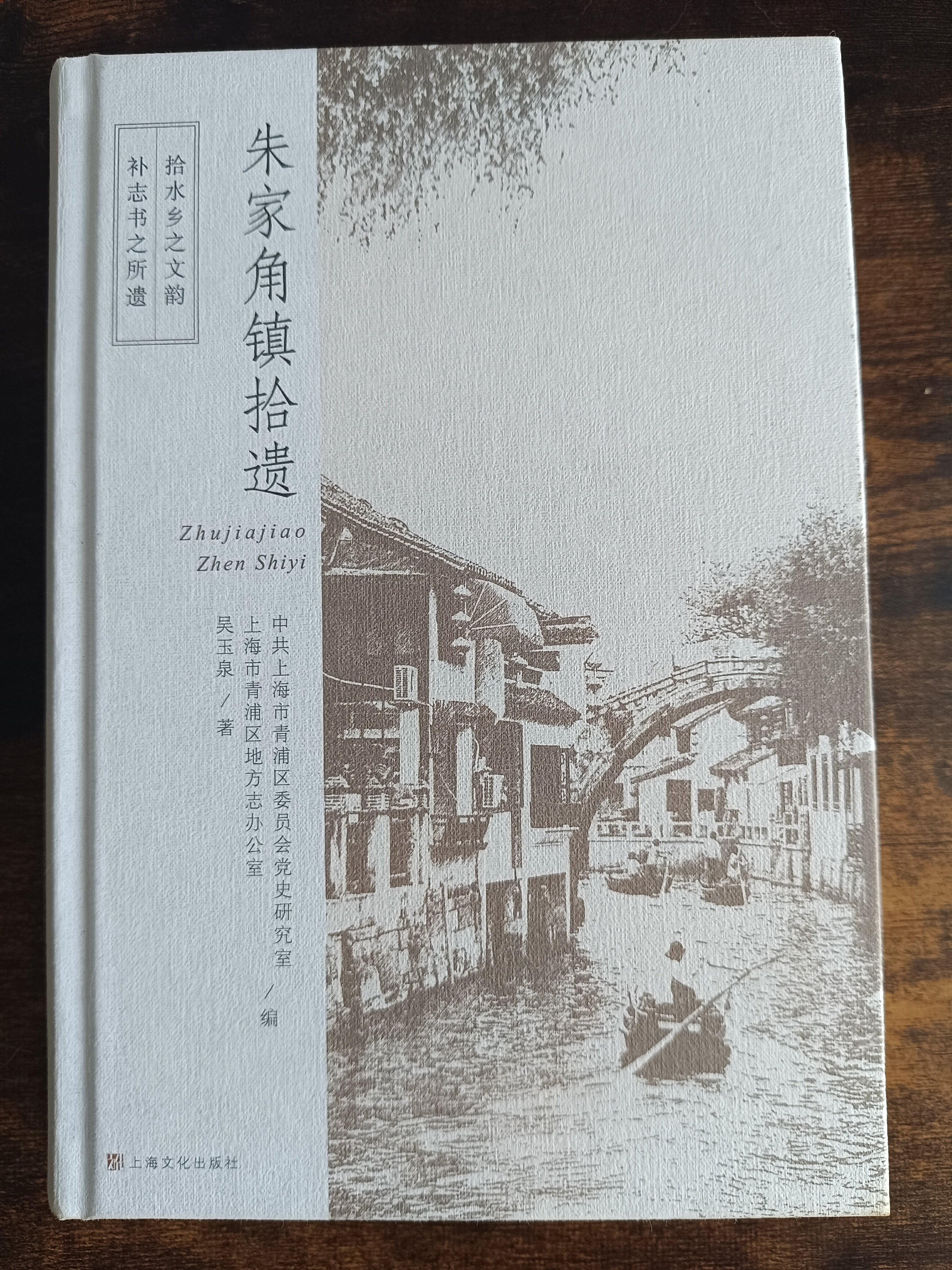

吳玉泉老師寫的《朱家角鎮拾遺》,是我探尋朱家角“秘境”的手冊。

朱家角文史館所在地,也是一處清代民宅張宅。從中可以了解朱家角豐富的地方文史。

文史館二樓展廳。

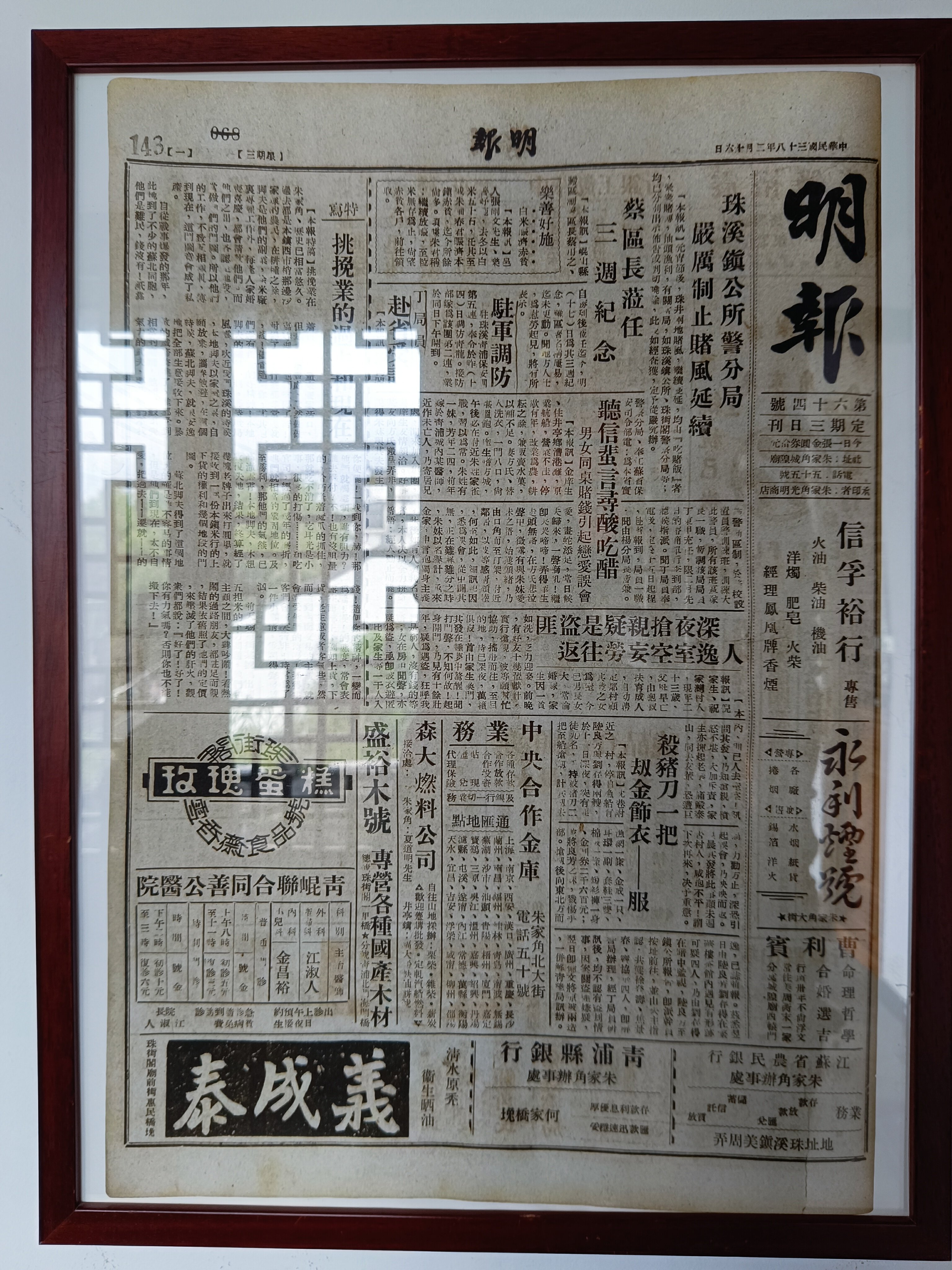

關于朱家角的林林總總,從古到今,《朱家角鎮拾遺》全都涵蓋了。除了我主動想要了解的昆曲往事外,還了解到原來朱家角在民國時期報刊業十分發達,上海《申報》的第一、二任總經理席子佩、席子眉兄弟和商務印書館的創始人之一夏瑞芳,都是朱家角人。以前在廣州時會看的香港《明報》,最早竟也是在朱家角創刊的。看到熟悉的報頭,心中感到親切。讀完掩卷,忽然感覺朱家角在我腦海里已經完全變了個樣兒,我仿佛搭到了它的“文脈”。

商務印書館創始人之一、總經理夏瑞芳故居。位于張巷村潼南73號。

民國時期的朱家角報刊業興盛,這是當時的《明報》。后來在香港出版的《明報》,仍舊使用了這個報頭。對于大陸讀者來說,《明報》因金庸而著名。

一個明媚的春日,我去古鎮尋訪唐家舊址。我找到門牌號,沿著弄堂往里走。滄海桑田,里頭早已不復從前的模樣,只剩下一幢兩層樓的房子,很多人家住在里頭。仔細觀看著那些僅存的遺構,仍然感到頗有興味。重新回到門口時,發現門邊墻角,有一塊嵌在墻內的界碑,上面刻著“寶經堂堺”,吳老師的文中曾提到寶經堂是唐承齋家的堂號。

唐承齋家門口依然還保留著的“寶經堂堺”碑石。京昆藝術大師俞振飛先生少年時代隨父親“江南曲圣”俞粟廬老先生來朱家角教曲,就下榻在唐家。

站在門口,看見西湖街邊的水橋,心想當年從蘇州過來的父子二人,是得先坐火車到安亭,再轉小輪船到朱家角的。他們下了小輪后,是再被曲友們用小船接到唐家,從這里登岸的吧?想到這里,腦海里立刻有了畫面。太陽光灑在小河上,波光瀲滟,恍惚間,民國的曲事,也如在眼前了。

另外,在吳老師的書中,我還知道了另一位女性前輩曲人,南社詩人陸靈素。文章雖未記錄她是否曾跟粟廬公學曲,也沒有記錄她曾參加當年的曲社活動,但她的哥哥陸士諤(醫生、小說家,民國奇幻小說《新中國》的作者)從唐承齋學醫,她作為曲友,和其他人一同學曲,也再正常不過了吧。

2023年秋,揚州陳園主人帶朋友到訪我的工作室,那位女士剛從北美回國,特意抽時間去看課植園——她的祖輩民末曾居住在那里,她的母親就是在園子里出生的。她還說,她母親在國外也一直愛唱昆曲。我非常能理解,曾有美國曲友告訴我說,昆曲,包括京劇,對于他們來說,就是文化鄉愁的載體。

課植園門口的“詠珠曲社”紀念招牌

當我在朱家角“打磨”曲子,又或有曲友過來曲敘,偶爾會遙想當年,仿佛從小橋流水間會飄來前輩曲人們的唱和,別有一番滋味在心頭。那么,今天我們唱曲,何嘗不也是在解我們對于優秀古典文化的鄉愁呢?

這仿佛自然開啟的追尋,在不久之后帶來了意想不到的回響。老話說:無巧不成書。收到法國駐滬總領事館文化處“夏至音樂日”的邀請時,我有了一個想法——讓昆曲的清唱回到朱家角!于是,一場在夏至日舉行的昆曲清唱演出就這樣定了下來,地點就選在了曾經踏查過的朱家角文史館,并得到陸忠輝老師的大力支持。

6月22日下午,文史館展館一樓的展廳里,展柜被挪開,一個臨時舞臺搭建完畢。我著古裝,以明代仕女形象清唱了一折《牡丹亭·寫真》,伴奏只用一根昆笛。

2024年“夏至音樂日”朱家角的昆曲清唱演出海報

夏至音樂日昆曲清唱微劇場演出劇照。可蓓 攝

屋外梅雨瀟瀟,屋內元音清婉。我以這樣的方式,致敬曾在此地唱曲的昆曲前輩,同時也希望傳達出地方文史活態的樣子。在演后談和觀眾交流時,這個心愿已經實現了。我很清楚,這次演出不可避免地也屬于時代碎片之一,稍縱即逝,但現場的能量、存在的意義,不會很快消失——現場觀眾若是承接了它,也許會在未來某一時刻忽然意識到,自己感受過文化脈搏的一次跳動。這便足矣。

文脈,既有一個“脈”字,必然決定了它的延續,也和血脈無異,會如細水長流,不絕如縷;也注定了它能涵養一方。因此,也常常會呈現出要么日常性,讓人見慣不怪,要么隱而不露,須得用心尋覓。日常性的,是俗文化的文脈;隱而不露的,則多是雅文化的文脈。兩者原本同時并存,缺一不可。

在這個碎片化的時代,同時也存在著綿延不絕的文脈。你打算用心去找尋了嗎?

(文/上官子珀,資深媒體策劃人、昆曲清唱表演者、獨立出版人)

本周主題推薦

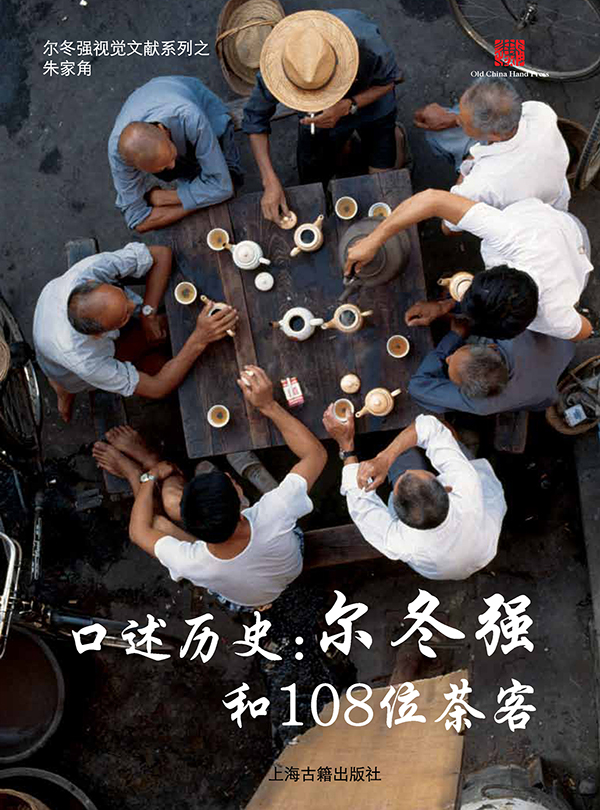

書|《口述歷史:爾冬強和108個茶客》

爾東強使用接近蒲松齡收集故事的中國方式,在朱家角設一茶館,請本鎮老人喝茶,講各自經歷,一桌一凳,舊人舊事之間,秉承的卻是西方口述文本嚴謹的自覺,敢問老者是誰,從哪里來,曾以何樣手藝謀生,手藝細節……108人的自述,復制了小鎮曾經那么復雜的生態鏈和玲瓏逼真的人生世象,蔚然可觀。

書|《都市水鄉朱家角》

同濟大學出版社出版,介紹了朱家角作為中國傳統特色的城鎮發展過程。

書|《二十世紀前期昆曲研究》

這是考察20世紀前半世紀昆曲研究情況的專著。書中結合時代背景,聯系昆曲的演唱實際,對1901年以后至1949年之前有關昆曲的著述和劇評進行了總的評估。以點帶面,前后呼應,理出頭緒脈絡,給讀者勾勒了昆曲研究的整體態勢。

書|《江南市鎮》

本書在文獻考證與實地調查的基礎上,采取宏觀考察與微觀剖析相結合的論述方式,對明清至民國時期經濟最活躍的江南地區,即長江三角洲的蘇、松、杭、嘉、湖五府的四十多個典型市鎮,進行全方位研究和學術課題探討。

書|《制造景觀》

本書從“鄉村旅游是什么”的元命題出發,提出“制造景觀”這一概念,圍繞“景觀是如何被制造出來的”這一核心命題,對景觀制造的原因、過程、機制和結果進行了探究,同時,對鄉村旅游開發過程中權力與資本、景觀與文化的關系進行了探討,以此來揭示鄉村旅游的本質,即“主體間性的詩意化棲居”。

線下活動推薦

上海·分享會|觀自然風物,護郊野生趣:上海志愿者參與反偷獵巡視活動拾零

詳情請關注 上海野鳥會微信公眾號

上海·讀書會|探尋漢學家在哈佛的足跡

詳情請關注 上海上生新所 蔦屋書店微信公眾號

上海·講座|徐匯文脈與上海文化

詳情請關注 上海江南書院微信公眾號

上海·分享會|上海,記憶中的那些新華書店

詳情請關注 新華傳媒上海書城微信公眾號

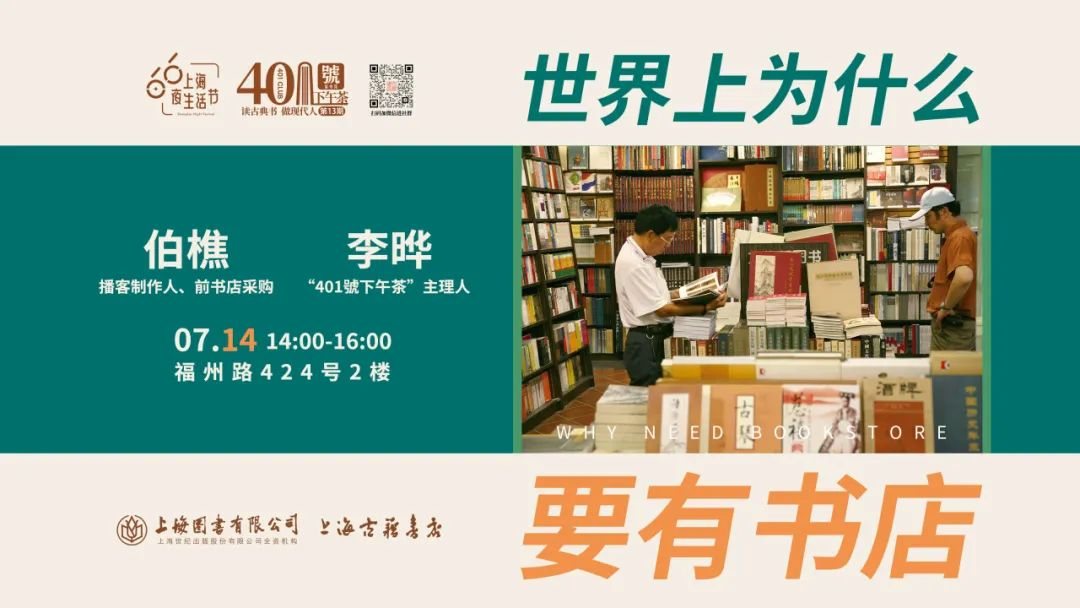

上海·講座|世界上為什么要有書店?

詳情請關注 海上博雅講壇微信公眾號

上海·分享|淘氣的奶牛·沒良心的犏牛

詳情請關注 設計豐收DESIGNHarvests微信公眾號

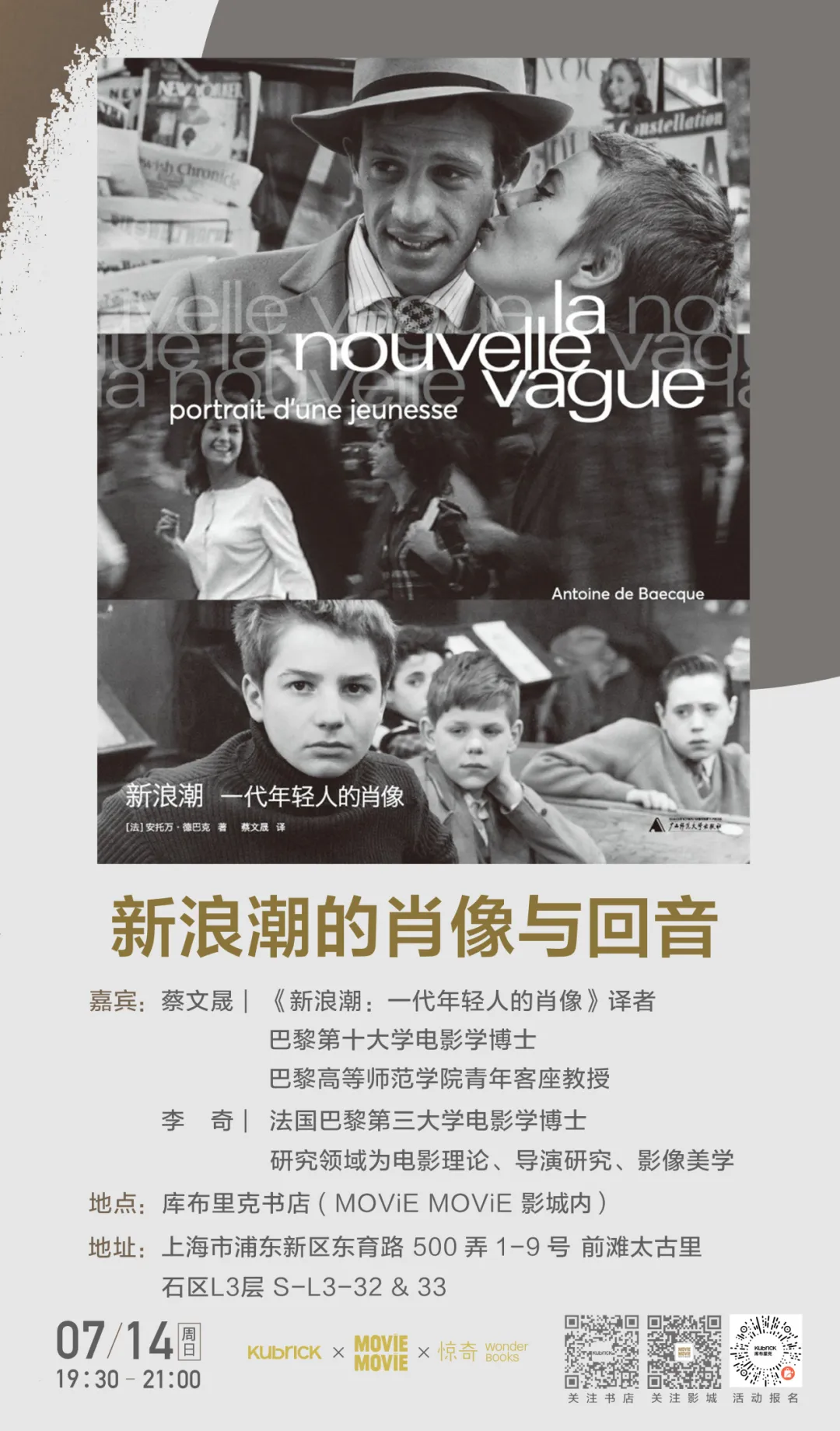

上海·講座|新浪潮的肖像與回音

詳情請關注 MOViE MOViE 影城上海前灘太古里微信公眾號

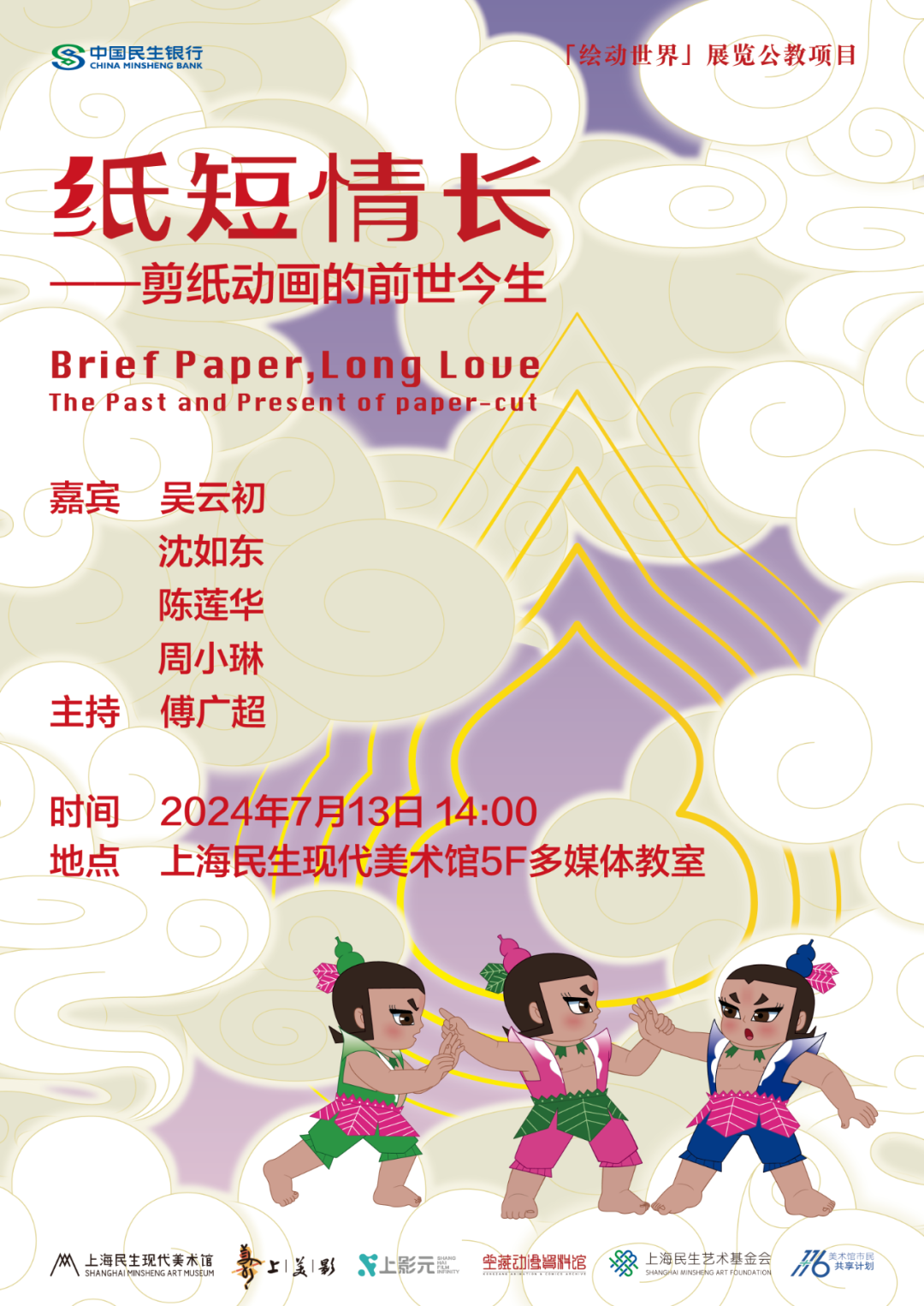

上海·講座|紙短情長——剪紙動畫的前世今生

詳情請關注 上海民生現代美術館微信公眾號

上海·招募|一起尋找最熟悉的陌生草

詳情請關注 山水自然保護中心微信公眾號

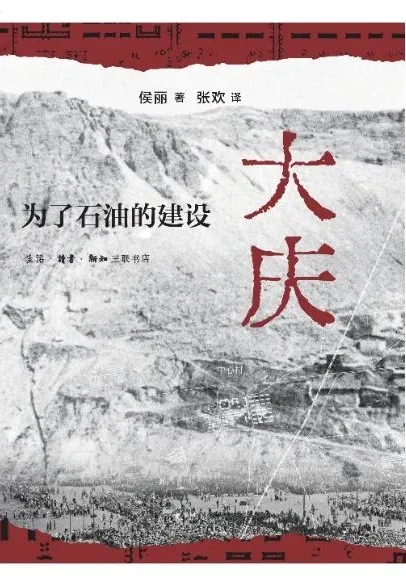

北京·讀書會|大慶故事:中國式現代化的國家與個人

詳情請關注 三聯書店三聯書情微信公眾號

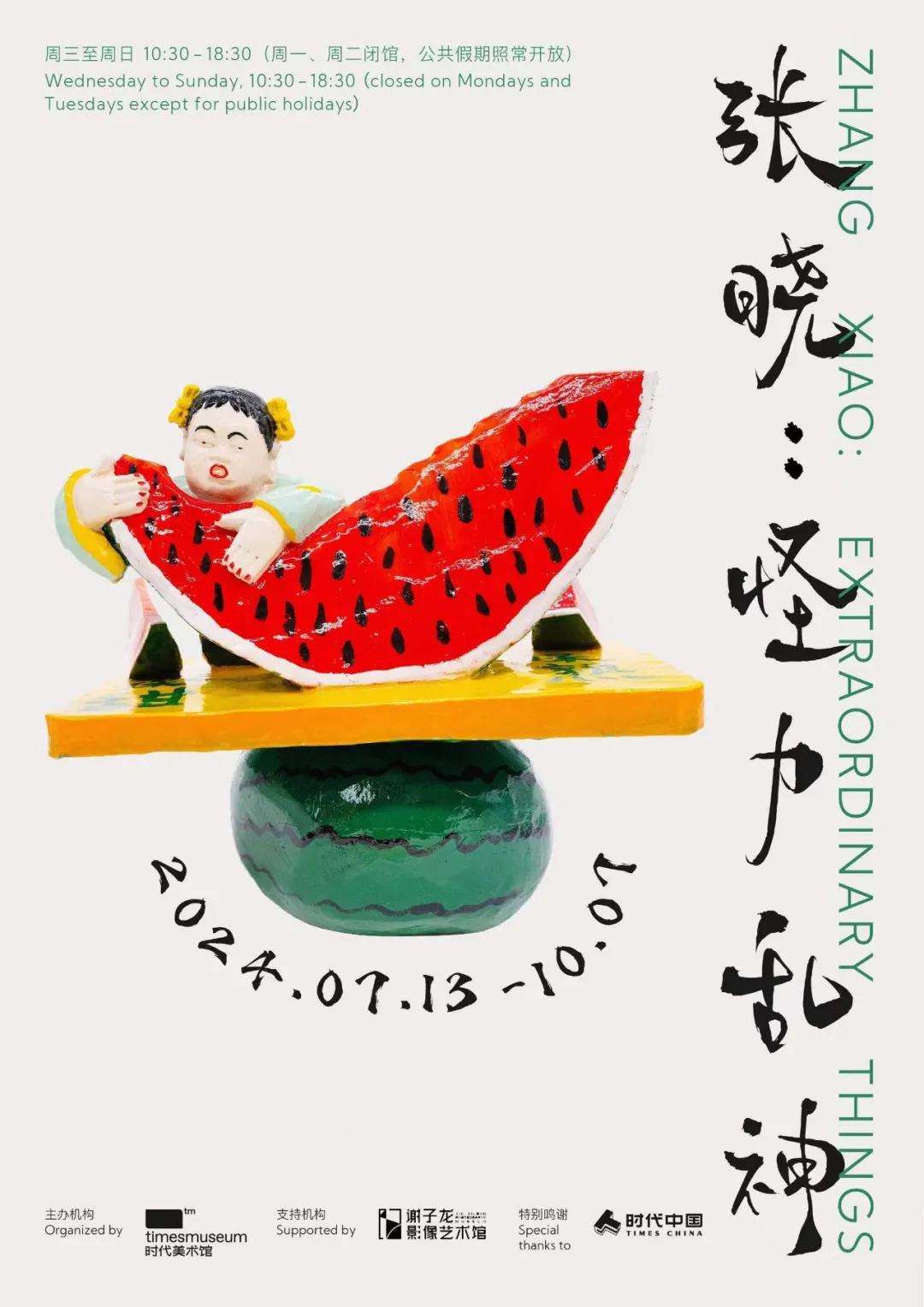

廣州·展覽|張曉:怪力亂神

詳情請關注 廣東時代美術館微信公眾號

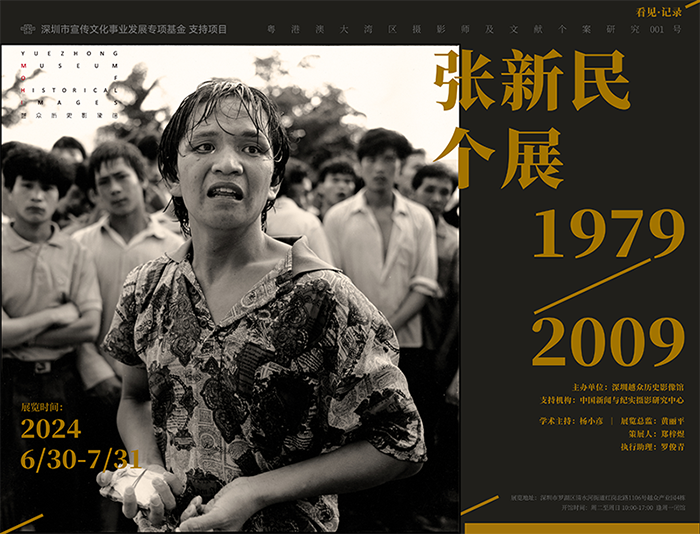

深圳·展覽|張新民個展1979-2009

詳情請關注 深圳市越眾歷史影像館微信公眾號

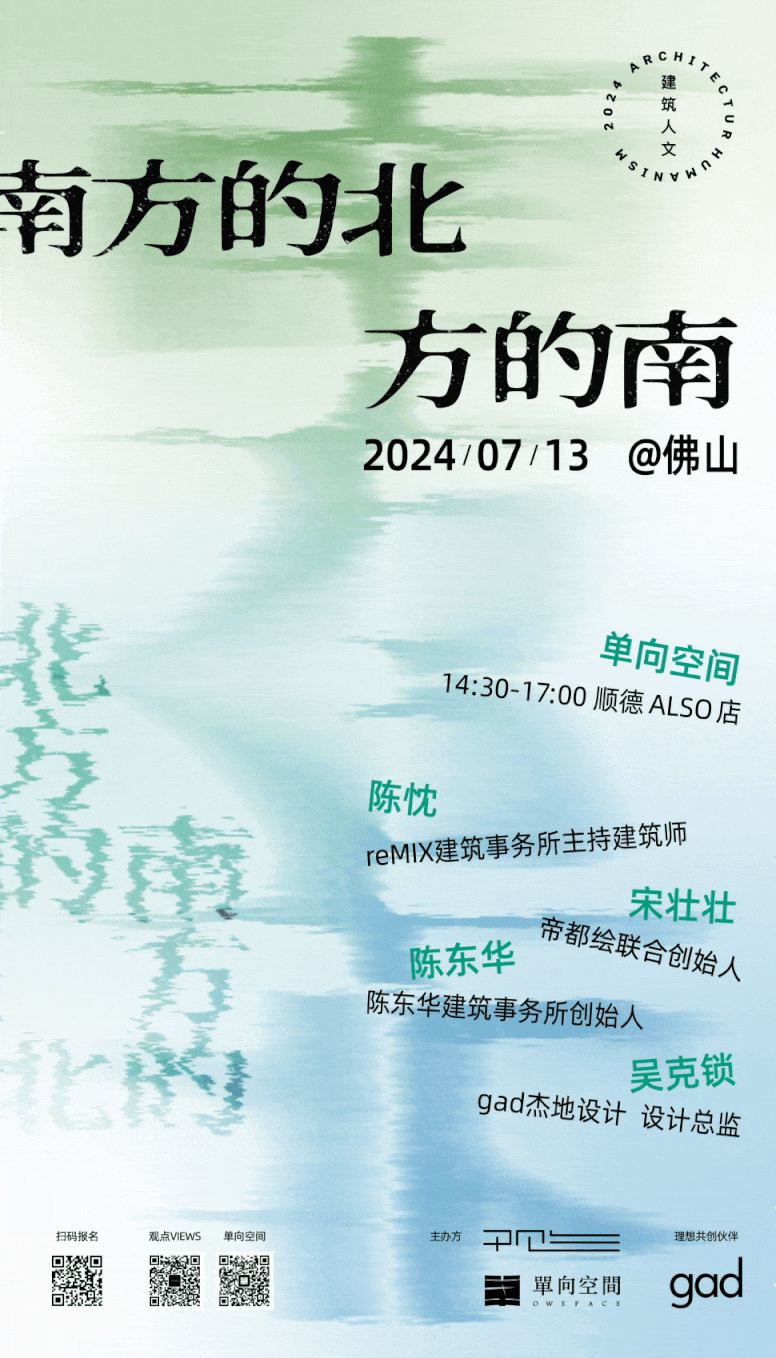

佛山·分享|南方的北&北方的南

詳情請關注 觀點views微信公眾號

線上活動推薦

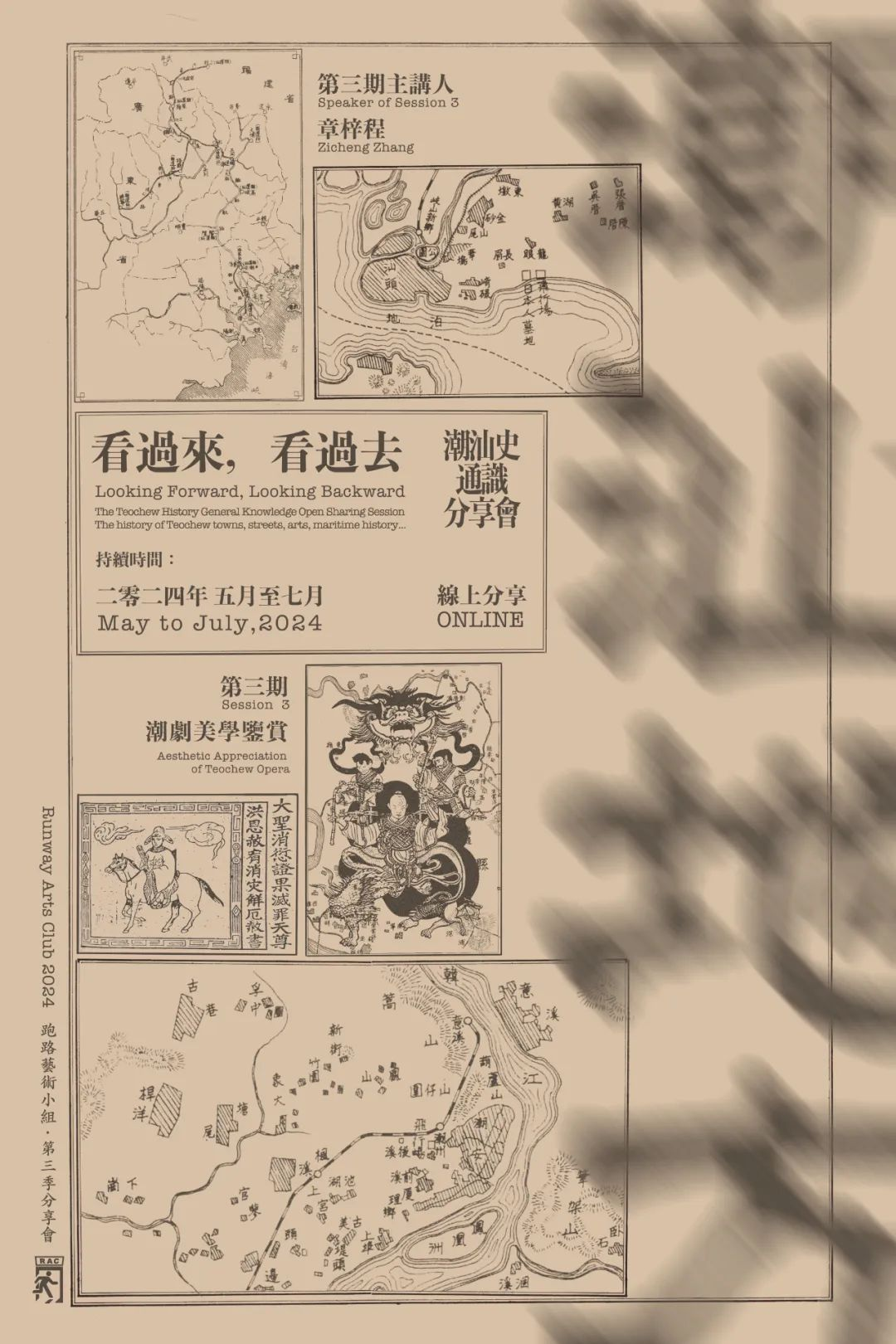

RAC線上通識分享會|潮劇美學鑒賞

詳情請關注 跑路藝術小組微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司