- +1

35歲危機之前,大學青年教師們要爬多少階梯?|有數

近期,不少高校陸續公布了博士擬錄取名單。2022 年,中國博士在校生的規模就已超過 55 萬。然而,擴招潮之下,許多博士的職業前路——高校教師,在“非升即走”的影響下正愈發逼仄。

今年是陳微(化名)成為大學講師第 4 年。2020 年博士畢業后,陳微獲得了上海一所高校的教職。他認為自己的工作強度不亞于讀博,“一個博士四年只干一件事,但青年老師起碼要干五件事。”“除了過年大概 3 到 5 天會回家陪陪父母,平時每天我都會來學校。”

最忙的時候,他早上坐高鐵趕到蘇州,從 9 點與企業談項目直到 12 點,吃了盒飯以后又趕回學校,1 點半開始給學生上 3 小時課。18 點到 20 點,陳微繼續和學生開組會,指導論文、解疑答惑。

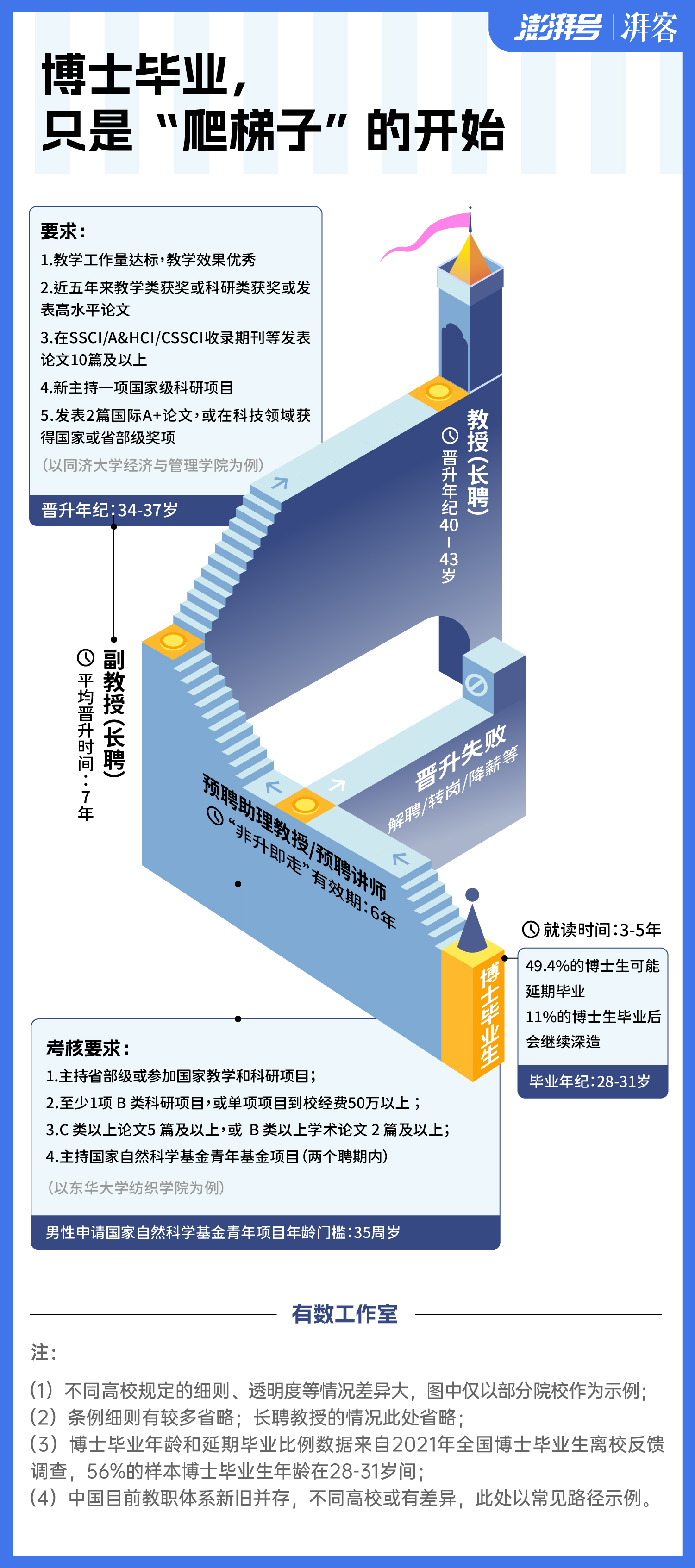

陳微成為老師時,他任職的學校已經開始實施“預聘—長聘”制度(也被稱為準聘制、預聘制等)。這一制度源于美國的“終身教職”(Tenture-Track),國內由清華大學在 1994 年最早開始做出正式規定,如今在許多高校已逐步推廣。公眾熟悉的名稱是“非升即走”,高校內部則稱其為“3 + 3”——教師聘用分為預聘和長聘階段,預聘期的合同有效期通常為 3 年,3 年后可以再續簽 1 次合同。期間高校老師既要接受聘期內的年度考核和聘期考核,還要在第二個聘期結束前完成晉升,才能獲得長聘,否則就可能被解聘。

陳微已經順利進入了第二個聘期,但他也目睹過認識的老師因為沒有通過考核或沒有晉升成功,而被迫離開。沒有官方數字直接披露通過預聘制考核的比例,陳微表示“我們大概知道如果有 10 個人申請晉升,只能有 3、4 個可以吧。”

讀博看似拉長了人生的時間尺度、站在了新的廣闊平臺,但又只是“學術階梯”的最低一層,并且一步比別人慢了,以后也可能更加吃力。

中國大陸高校的博士生畢業時,大多在 28-31 歲間。預聘制之下,一個 30 歲的博士畢業生,如果沒有博士后經歷直接進入高校,他得在 36 歲前完成晉升。

聘期內高校對青年教師的考核標準各有不同,但通常覆蓋教學、科研、社會服務甚至是科研到賬經費等方面,考核結果達到“合格”或“良好”即可進入下個聘期。

但相比考核,申請晉升更像是一場優中選優的選拔考試,許多學校沒有明確的標準,教師們得盡可能多發論文、多拿課題、多掙頭銜、多攢人脈。“比如你有 1 個項目、3 篇論文,但是人家可能拿到了 2 個項目、6 篇論文,那晉升就跟你沒關系了。”“黑字白紙寫在那里的,他(學校)不會考慮你為這個課題組、學院付出了很多時間,做了很多事情......你升不了學校也沒有辦法。”陳微如此解釋。

難中的項目,等不起的年齡

教育部統計數據顯示,2022 年時,普通高校專任教師中 30 歲以下的人里 99.4% 都沒升到副高職稱,而 30-34 歲的人中也還有 91.1% 沒有升到副高。

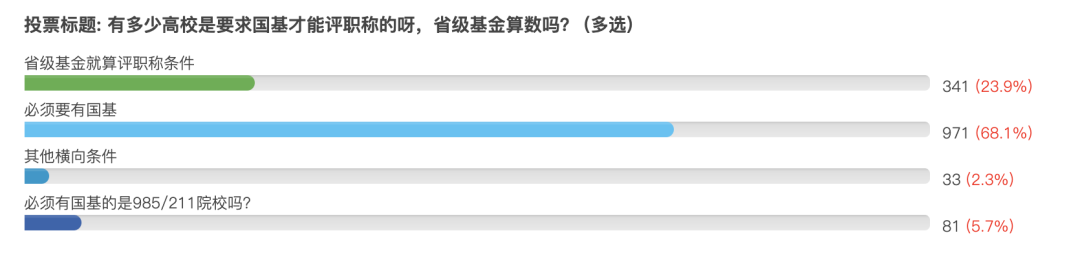

一個共識是,主持國家級科研項目的人更有可能晉升成功。

圖源小木蟲學術論壇

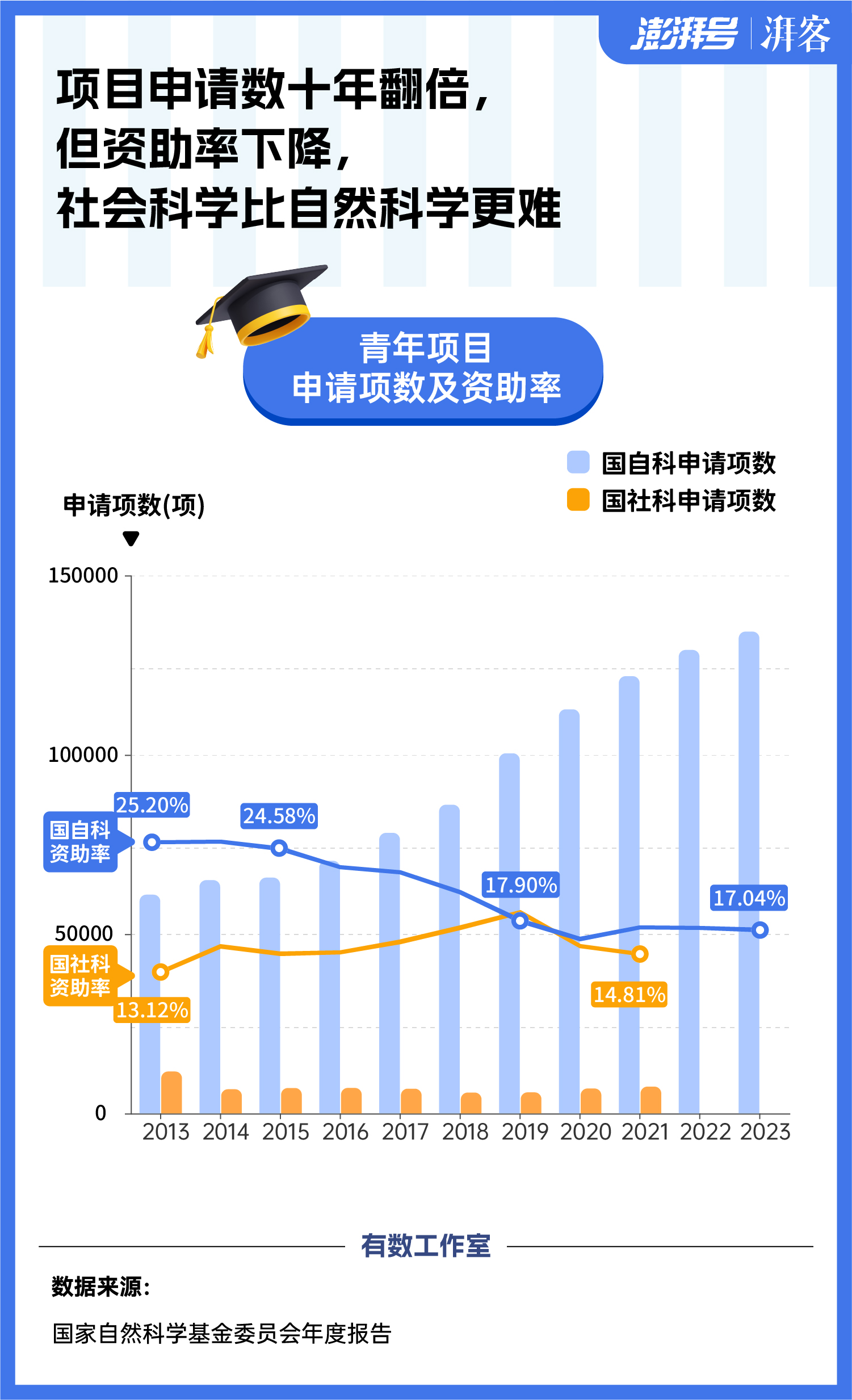

然而,不少科研項目有著嚴格的年齡限制。在理工科領域,國家自然科學基金是最重要的縱向項目(由國家或省級政府資助,反之,橫向是與企業合作)。其中,青年教師激烈競爭的青年科學基金項目(后文簡稱青年項目),要求男性申請人不超過 35 周歲、女性申請人不超過 40 周歲。國家社科基金的青年項目也有同樣的限制,并且在今年才放寬了女性申請人的年齡(比“國自然”晚了 13 年)。

年齡門檻之外,更令青年教師們發愁的是青年項目的申請難度逐年增長——參與競爭青年項目的數量從十年前不到 6 萬,漲到了如今的 13 萬。但資助率始終沒有超出 30%,從 25% 上下滑落到了 17.04%。國家自然科學基金委員會 2022 年度報告將“持續降低的資助率”列為了基金績效的主要問題之一。

有高校教師透露,業內流傳的說法是“一個青年上副高,一個面上上正高”。

項目中標的概率雖極低,但在與晉升掛鉤的體系下,許多青年教師不斷挑戰、反復失敗。陳微申請青年基金項目落選了 3 次,初期也總會感到可惜和不理解。有研究統計發現,2009—2018 年青年科學基金項目被資助的人中,申請次數最少為 1 次,最多的申請了 10 次。

即便中了青年基金項目,青年教師們還需去競逐“國自然”下另一個主要項目——面上項目。這也不容易,2023 年,面上項目資助率只有 16.99%。此外,由于不限制申請人的年齡,面上項目候選者的規模要比青年項目大得多,難度有增無減。

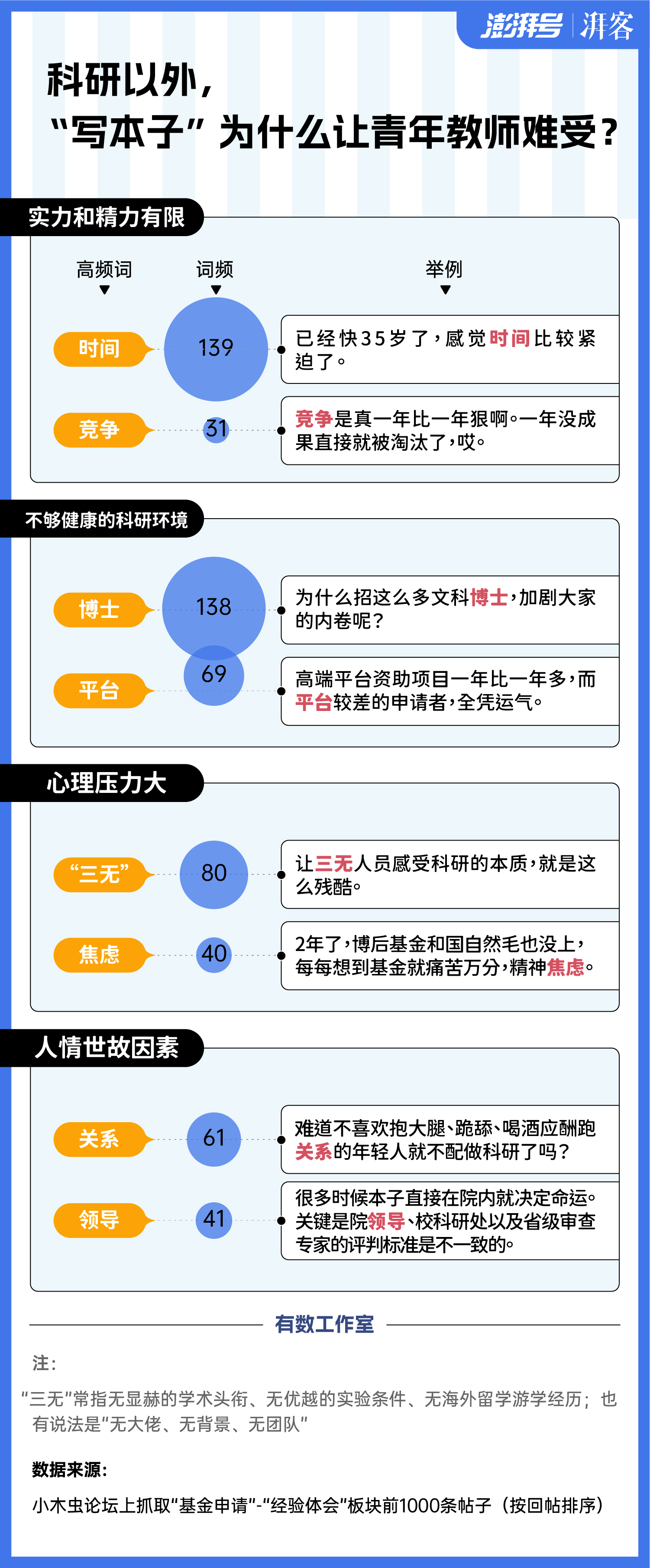

高校教師常常將申請項目稱為“寫本子”。為了研究如何才能讓“本子”中標,學術圈網絡論壇“小木蟲”上每天都有大量討論,探討著科研項目中的各個環節和要素。

內卷背后,僧多粥少

青年教師內卷背后,是中國高教職業的結構性背景發生了變化。本世紀以來,全國普通高校專任教師數量從 2000 年的 46.28 萬人增加到 2022 年的 131.58 萬人。

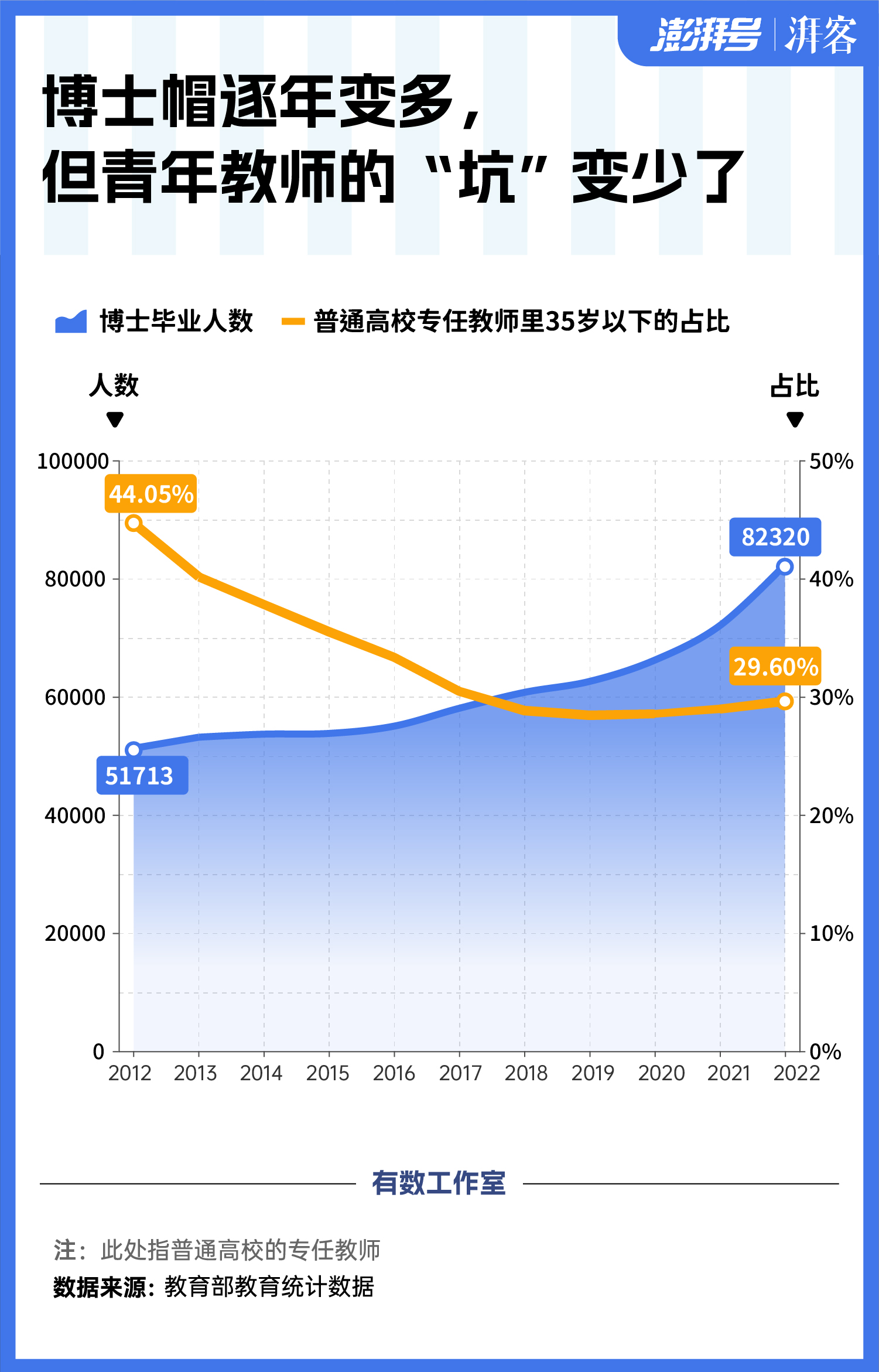

作為專任教師后備力量的博士生規模也在急劇增長。2012 年,博士在校生規模為 28.38 萬人,畢業人數 5.17 萬人。2022 年博士在校生規模達到了 55.61 萬人,幾乎是十年前的兩倍,畢業人數則達到了 8.23 萬人,同比去年增長 14.3%。

起伏的統計數字背后,博士逐漸缺少稀有價值,卻要競爭越來越有限的“坑位”——普通高校里,35 歲以下的年輕專任教師占比從 2012 年的 44.05%,降到了 2022 年的 29.6%。

“海歸”博士的競爭力也難免受到影響。從 2009 年到 2019 年,中國學生留學后回國人數從 10.83 萬人增加到了 58.03 萬人。“海歸”博士在讓高校人才水平提升的同時,客觀上也進一步加劇了人才競爭的激烈程度。

然而,“海歸”博士入職國內高校后,往往比國內本土培養的博士遇到更多方面的困難。首先是在國內學術圈層里社會關系網絡、人脈資源上的劣勢。此外,則是對國內科研規范和文化的不適應。

2021 年一份發表在《當代教育與文化》的研究訪談多名人文社科類的青年“海歸”教師,一位歸國教師感受到的景象是:“像我們這種學緣關系根本不在這兒的人都不受待見,都是自己搞自己的。人家跟著導師、跟著師兄師姐,項目、比賽、獲獎都不少,我們不可能跟著人家去湊。”

更有不少教師講述了科研范式、組織文化等方面的海內外差異帶來的煩惱,有教師表示:“我自己起初根本不重視項目申報,覺得發表論文才是最重要的事情,項目無所謂。后來逐漸明白了原來項目申請的難度有時大過文章發表”。

咬牙堅持,還是及時止損?

實際上,“非升即走”制度有著較強的高風險、高回報特點,一些年輕人靠競爭可以獲得優渥的支持條件。客觀上該制度也有助于提升科研產出成果。

但實踐中也存在問題。西南財經大學教育管理與政策研究所副教授王思懿接受澎湃新聞專訪時曾指出,中國高校引入“非升即走”主要是通過強化聘任與晉升制度的競爭性和選拔性,增強教師的職業壓力與工作活力。也因此,不乏一些高校借“非升即走”之名行優勝劣汰之實。

如今,部分高校還在繼續強化對教師的考核。今年初,哈爾濱工業大學將“非升即走”落到了副教授這一層級的人身上,而此前大部分學校的“非升即走”針對的都是助理教授或講師。

許多人不知道的是,一些高校針對年輕講師、研究員等職位,還可能采取了勞務派遣的用工方式。小張(化名)是就職于東部某所“985”高校的副研究員,但和學校的關系是人才派遣,需要先經過三年考核,才能和學校直接簽訂合同。這種模式可以幫助高校補充大量輔助性、臨時性和可替代性崗位用工人員,但對于青年教師來說,也存在更大的薪酬待遇差異和勞動合同解除的風險。

對青年教師來說,學術職業已經失去了傳統意義上的穩定性,制度性的不進則退之下,多數人只能順應規則。

對于許多 30 歲出頭的青年女教師來說,她們承受的婚育壓力也不會因為學術“KPI”和階梯而消失。小張表示,他認識的幾個年輕女老師都比較拼,在這個階段干脆選擇不結婚、不戀愛。

一旦“非升即走”失敗,高校教師的去向存在很大的不確定性。陳微表示,自己所在的高校嚴格執行“非升即走”。也有部分高校提出了除解聘以外的其他選項,例如,同濟大學在一份相關文件中指出,若受聘者任期考核不合格,可以申請采取低聘(高職低聘,或降職聘用)、緩聘、轉聘等其他方式。

壓力之下,離開學術界的趨勢開始出現,也引起了一些關注和反思。《中國青年研究》一篇論文訪談了四名簽訂過“非升即走”合同,并且都已離職的青年教師。他們的離職并非因為直接的考核或晉升失敗,更多源自于“學術錦標賽”帶來的疲勞感、學術志趣與學術生態發生沖突的無力感、生活需求難被滿足的挫折感。

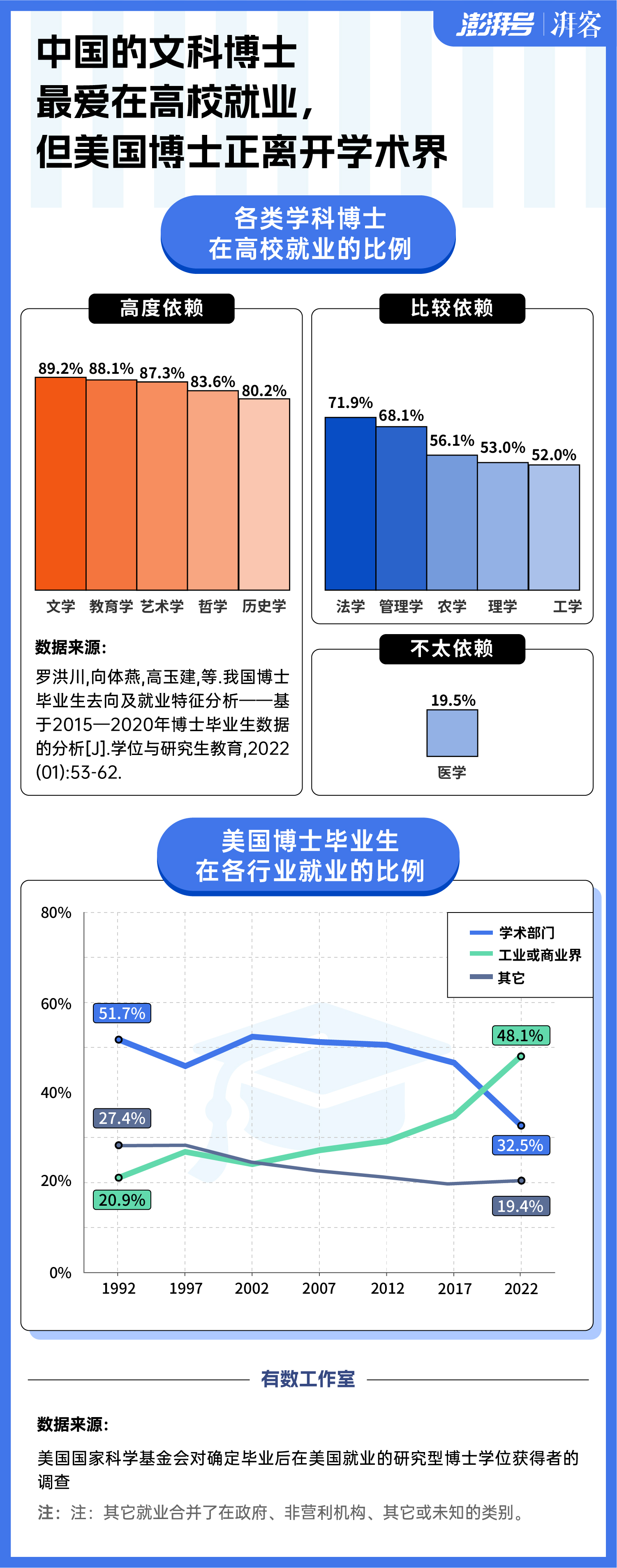

不去大學當老師,還可以去哪兒?從更早出現博士擴招危機的美國來看,20 多年來,學術界就業比例降低是大勢所趨,2022 年時博士畢業生在工業或商業界的就業比例,已經超出了學術界 15.6%。

然而,中國的人文社科類博士生還相當依賴在高校就業,相比起來,理學、工學類專業還能有更多選擇——他們的第二大就業單位是科研設計單位,同樣存在較多研究型職位。醫學博士生則主要在醫療衛生單位就業,占比71.90%。

如今,許多國家都在推進博士畢業生向非學術部門轉型。一份 2023 年發表在Studies in Higher Education的研究,分析了“高等教育畢業生去向縱向調查”中兩組英國本土博士學位持有者的數據,高達 70.1% 的人在非學術部門就業,只有 29.9% 的人在學術部門就業。

當然,博士生在學術和科研道路上的堅持,本身是再正常不過、也值得被珍惜的選擇。只不過,在高校教師職業日益靈活化、內卷化、流動性加強的背景下,或許也該有更多博士生能以更開放的姿態去面對非傳統的選擇。而高校如何在培養博士生時更加與時俱進,讓他們看到更多的可能性,減少日后可能出現的職業轉變的陣痛和恥感,也是值得期待的。

作者 | 張鈴媛

設計 | 緯帆

編輯 | 呂妍

封圖來源 |

【參考資料】

南方周末,哈工大的副教授“非升即走”?高校卷出新高度,https://mp.weixin.qq.com/s/lwHeVn3-tvZPO7-Z5HjPfQ

澎湃新聞,博士未晉升轉崗后勤保衛,“非升即走”為啥水土不服,https://mp.weixin.qq.com/s/U7YF7PxHRxvkarnwFDCquw

原點original,“非升即走”之下,學者有更深的隱憂,https://mp.weixin.qq.com/s/KtmMUIkMp7HLTQfvVVrLWQ

趙顯通,尹弘飚.高校青年“海歸”教師科研障礙的影響因素分析[J].當代教育與文化,2021,13(02):99-105.

【征稿說明】

有數的創作者來自不同的行業和職業身份,如果你也想在有數欄目發布原創的數據可視化作品,歡迎通過郵箱投遞!

投稿要求

1.作品請保證原創,并且未在其他媒體平臺公開發布過。作品(包括圖片)不含任何編造、偽造、抄襲、洗稿等問題。

2.稿件不限主題,但我們希望作品盡量兼具這些要素:(1)關注核心的主題和問題,而非羅列零散的數據發現;(2)數據來源的標注清晰、準確;(3)數據圖表的運用準確、美觀;(4)稿件字數4000字以內為佳。

3.希望你在投稿前,已經閱讀了有數欄目的獨家稿件,了解我們的常規風格是怎樣的。對于非常有意思的數據內容,我們不拘泥于風格。

投稿方式

1.通過郵件發至:zhangly@thepaper.cn。如投稿過程中有疑問,請添加湃客小助手(微信號:paike0719)私信。

2.請在郵件中附上姓名和聯系方式,如采納,編輯將與投稿作者聯系。

投稿一經采用,我們將提供一定的稿酬。期待你的驚喜~

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司