- +1

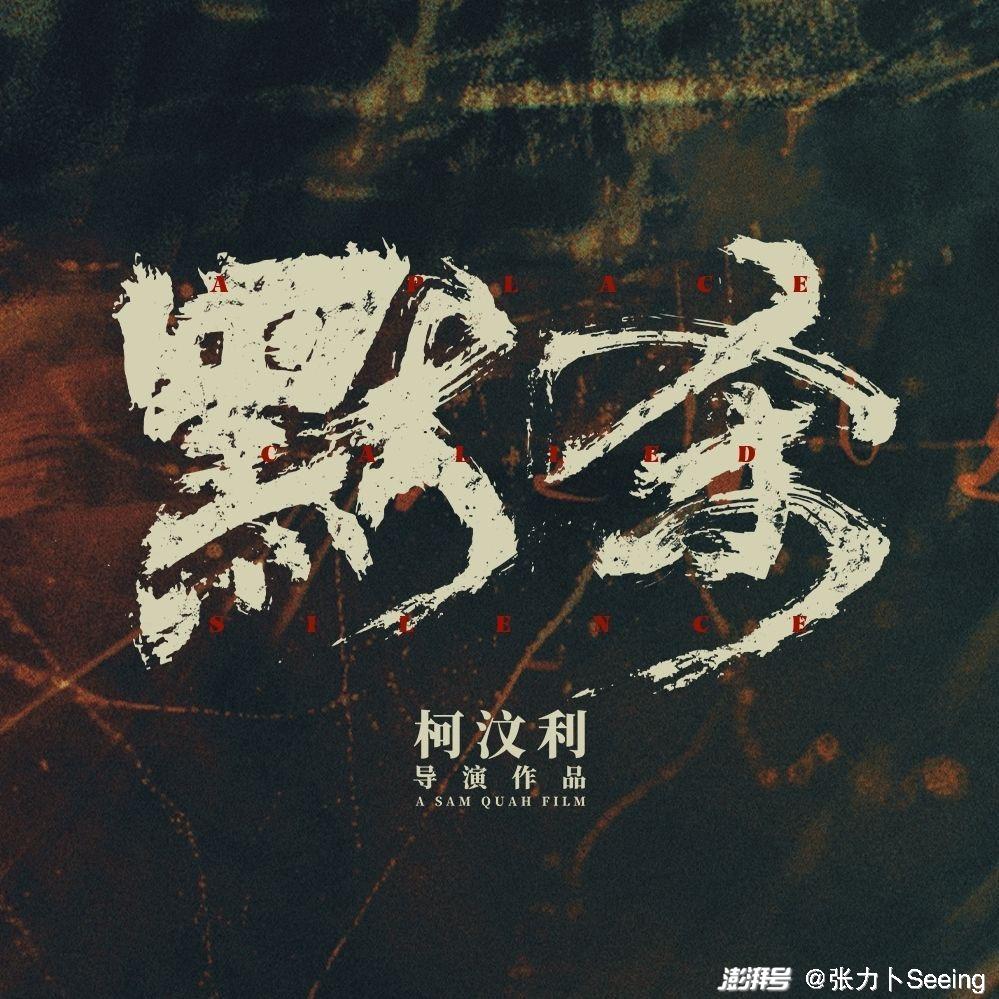

《默殺》:一個擁有巨大情緒沖擊力的故事

插圖 | 鑒片工場 ? 電影劇照

作者 | 唐樂

原標題 | 當憤怒與仇恨溢出銀幕之時——感情沖擊和感官沖擊雙重作用下的完美產物

《默殺》講述的是憤怒,一個母親的憤怒,一個父親的憤怒,一個朋友的憤怒。

《默殺》講述的是仇恨,對惡魔般的小孩,對禽獸般的大人,對試圖掩蓋一切的上位者。

經過《誤殺》和《默殺》后,柯汶利的電影特征其實已經很明顯了

這是一個擁有巨大情緒沖擊力的故事,導演柯汶利用了配得上這種情感沖擊的鏡頭、顏色、音樂、速度、剪輯。

這種畫面和聲音的組合,也產生了影響觀眾感觀的沖擊力。

在感情和感官雙重的沖擊下,觀眾享受到了一次思想上和感官上的雙重風暴。

當一部影片試圖利用感性壓到理性,沖動壓到邏輯的形式來表達內核的時候,也就意味著,這部電影需要更強大的沉浸需求。

坐在黑暗的觀眾席上舒適地看著電影,漸漸被剝奪了在真實世界中為自己定位的感知能力。電影讓我們處于旁觀者位置,強化我們對影像的感知并使我們精力高度集中;在這樣理想的觀看條件下,我們仿佛占有了整個銀幕空間,并產生身臨其境的感覺。

只要電影一開始,無論從生理上,還是內心的感受上,我們實際上都成為面對銀幕的隱性觀眾。我們親眼目睹事情的發生,除非影片中的人物直接面對攝影機,在影片人物所能感知的范圍內,我們都是不在場的。我們與影片人物的關系通常是一個積極參與的旁觀者。

柯汶利非常清楚沉浸感對于這部電影,對于觀看這部電影的觀眾有多重要。

我們在《誤殺》中已經體驗過柯汶利在鏡頭和畫面上的特點了——大量的近景人物特寫,加上慢動作。

這種特點也充分體現在了《默殺》里。

影片里大量使用了近景人物特寫——我們能看到林在福的殺意,他的憤怒,他的悲傷,他的幸福笑臉;我們能看到李涵的恐懼,她的憤怒,她的絕望,她滿臉鮮血的猙獰,她滿臉鮮血的悲傷。

李涵藏有的秘密,并且在前期設置了伏線,可惜這次的反轉伏線有些疲弱,沒有達到《誤殺》的水平

我們能看到那四個小惡魔的傲慢的嘲笑,殘忍的獰笑,悲劇發生后的驚慌,和僅僅幾天后的肆無忌憚;我們能看到小彤的悲傷,她的憤怒,她的釋然。

而對于惠君,我只愿記住她的微笑,像天使一樣。

柯汶利僅用每個人的表情,和每個人在臉上的鮮血,就講述了一個故事,講述了兩起案件,講述了三個復仇者,講述了四個小惡魔。

四個小畜生在影片里大部分的時間都是在笑,這種笑給予觀眾的,是相反的情緒反饋

柯汶利慣于講述在雨中的故事,《誤殺》中的雨水是在沖刷罪,《默殺》中,每次下雨,也是在沖刷著罪,仿佛人類的罪惡都能被雨幕所遮蓋一樣。

柯汶利慣于講述惡魔,那些化身為孩子的惡魔,在《誤殺》和《默殺》中,最邪惡的,就是那些依靠在父母的庇護下,肆無忌憚露出獠牙咬向無辜者的禽獸。借用《誤殺》中阿玉和拉韞這兩位目前的對話——“你也是個母親,你也知道,為了自己的孩子,我沒有任何做不出來的事情!”

“有的孩子是孩子,有的孩子就是個禽獸!”

《誤殺》在警署內這5分鐘的戲份,是影片在鏡頭和表演上最精彩的一部分

孩子所展現出來的邪惡,是最純粹的,他們不會是因為社會的洗禮,不會是因為歲月的摧殘。這種邪惡就像荀子所說的“人之初性本惡”。

當他們不自知這種惡,這種罪的時候,才會一而再再而三的去嘗試,從惠君,再到小彤,他們沒有因為惠君的死而停手。

羔羊的死去,不會讓狼群停止進食。

為了增加沉浸式的體驗,柯汶利在本片里融入了大量的jump scare要素,比起日式恐怖來,美式的jump scare帶給觀眾的是更多的感觀刺激,也就能加大沉浸式的體驗感,尤其是在影片前段,四個小畜生被弄死的片段里,這個恐怖感是最強烈的。

14歲不到的王圣迪,都快跟張鈞甯一樣高了

在一頭一尾,柯汶利用驚悚和血肉泥濘的動作戲,把整個電影包裹住,包裹在一種始終讓你提著心,壓抑著情緒的氛圍中。

最血腥的內容都放在了最后半小時,我們能看到森林里的尸坑,林在福和李涵,一個父親和一個母親的憤怒對決,看鐵錘無雙,看到妻子肢解丈夫。

一切的仇恨起源,一切最殘酷的真相,在影片的最后,伴隨著鮮血和死亡、尸體,展現在了觀眾的眼前。

而最后的最后,觀眾在導演的帶領下,扒開一眾尸體,擦干罪人臉上的血污,我們看到的是一個母親的臉。

這是全片在壓抑、血腥、憤怒、仇恨這些負面情緒的最后,給到的升華。

完美的升華。

張鈞甯的表現,她扮演的母親李涵,在影片的光芒,超過了其他演員和角色。

王傳君的演技不可謂不出色,一個內斂的父親,一個殘忍和善良的結合體,被成功演繹。

林在福的身份,一開始就早早被定性,而后續導演想展現給觀眾在這已定性的真實里面,藏著多么悲傷的秘密,將罪惡和同情同時揉在了這一個人身上

王圣迪扮演的小彤,可以說是影片中保有秘密最深的人物,而所有這些秘密都在沉默中醞釀,醞釀成憤怒,最后成為整個復仇導火線。雖然沒有語言,但我們能從小彤的眼中,看到憤怒。

我實在沒想到蔡明能夠出現在這一類型的影片中,而更沒想到的是,她竟然還是本色出演,為這部沉重的電影,留有了一份無厘頭的市井笑點。導演這一個完全脫離于影片風格的人物插入,是成功的,雖然另類,卻不突兀。

蔡明老師表現得挺好的,下次別演了

但眾人的閃光皆被一名母親在影片中的變化所黯淡。

柯汶利和張鈞甯塑造的李涵,在影片中,給予觀眾的印象,在觀眾心中的人設,有三次轉變。

溺愛的母親——家暴的母親——病態母親——親愛的母親。

導演成功地讓多重形象在觀眾的心中都立住了。

而這一切的角色變化,都在圍繞著母親這個形象的塑造,都在圍繞著母愛這種巨大而可怕的力量來講述。

張鈞甯充分演繹了什么叫為母則剛,為母則狂,為母則殺,為母則魔。

由于本片雖然一開始讓你覺得大局已定,已經看出個大概,但在最后仍然具有讓人意想不到的反轉,看來翻拍《誤殺》這段經歷,對柯汶利的影響很大。

因此我無法向眾位講述更多他們的故事,我只用下面的話,總結一下這個電影講述的事情。

當你認為她是個家暴的施與者時,她其實是個母親;當你認為她是個神經病時,她其實是個母親;當你認為她是殺人犯時,她其實是個母親。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司