- +1

澀谷書跡|是不婚,而非晚婚:日本人口對策的認知問題

2024年6月5日,日本厚生勞動省說2023年日本總和生育率(婦女一生所生孩子平均數量)為1.20,創歷史新低。官房長官林芳正宣布“少子化已進入危機局面”,他信誓旦旦道,岸田政府即將推出“空前規模的少子化對策”。不過林芳正這番話招來網上罵聲如潮。有人說,少子化趨勢30年前早就知道,但政府卻一直拖延解決。有人說2023年岸田政府所建的“兒童家庭廳”“不過又是一個空耗預算的衙門”。

的確,早在上世紀80年代末,日本總和生育率就已跌至1.57人。當時日本厚生省人口問題研究所驚呼這是“1.57沖擊”。但此后人們沒有看到日本政府采取任何有效措施,因此這才有了今天的“1.20沖擊”。

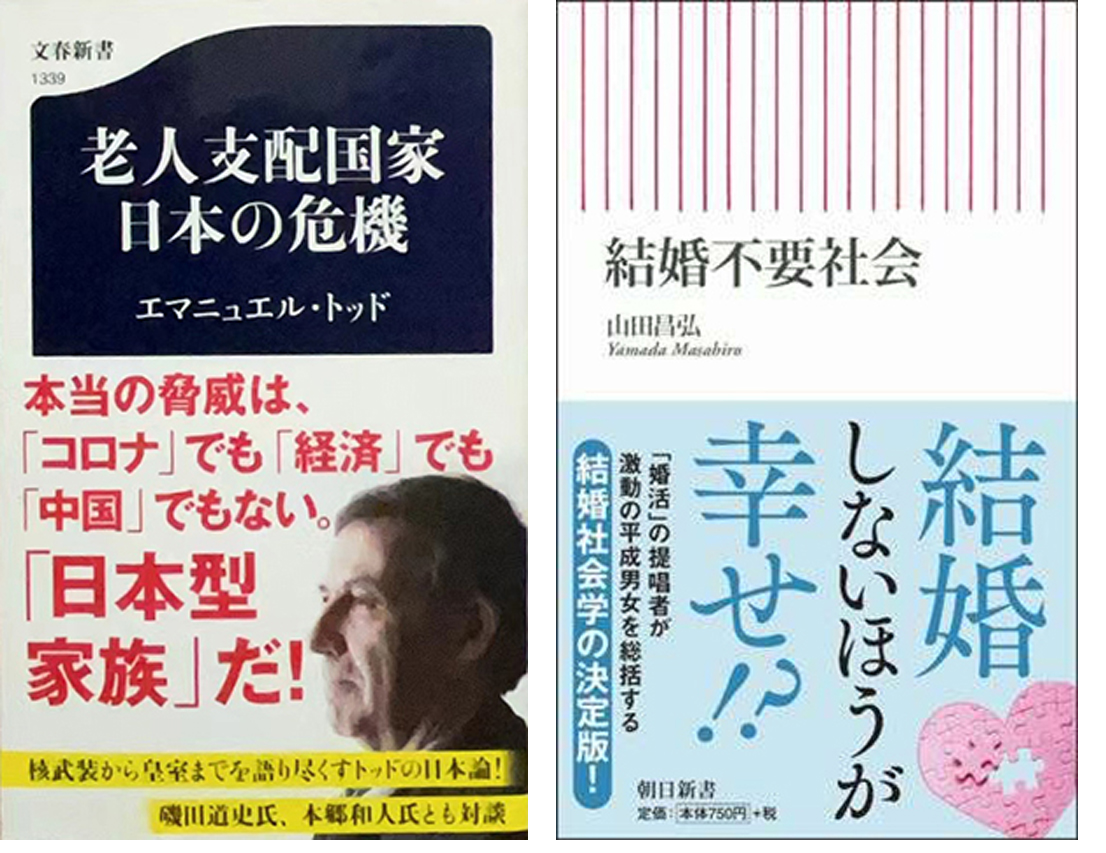

《老人統治國家,日本的危機》和《結婚不要社會》

許多人認為日本對“少子化”問題頗有研究,也不乏對策。法國歷史人口學家伊曼努爾·托德(Emmanuel Todd)記得,上世紀90年代他訪問日本時,曾聽到日本政府對未來人口危機侃侃而談,對此托德曾佩服備至。他覺得日本人很有先見之明。但后來托德多次訪日,他發現人口問題完全沒有解決。他說在日本,“人口問題”僅僅是一個“議論問題”,卻并非“行動問題”。數年前他在《老人統治國家,日本的危機》一書中警告說,日本人口問題可能在未來某一節點突然爆發。

盡管日本政府早對人口下降危機有所察覺,也曾做過許許多多“對策”,但問題是為何這些對策無效?其中是否存在重大認知問題?

在討論“少子化”即出生率下降時,流行的解釋是結婚率下降,不婚比例增加導致出生率降低,這并沒有錯。但日本社會為什么出現大規模“不婚”?在這里學者解釋出現了分歧。一種觀點認為結婚率下降僅僅是因為晚婚,即年輕人把婚期推遲。但《不婚社會》作者山田昌弘認為這種說法并未揭示問題本質。他強調說現在日本已不是“晚婚社會”,而是“不婚社會”。在他看來,“不婚”才是人口下降的關鍵。

山田昌弘著《不婚社會》出版于2019年,系“朝日新書”一種。所謂“新書”即掌上書。山田昌弘1957年生,是頗受追捧的社會學家,主要研究日本家庭及年輕人生活方式,尤其關注不婚和少子化等當代日本社會問題。此處“不婚社會”,日文為“結婚不要社會”。

山田說,上世紀90年代日本對“未婚”普遍誤讀。誤讀主體既有媒體,也包括大多數中老年人。在媒體及老一代人看來,“沒有比結婚這種事兒更簡單的了”。當時人們認為,“未婚”僅是暫時現象,這是因為大量女性進入社會讀書工作導致結婚率下降。根據這種認知,日本政府認為只要讓女性“育兒”與“工作”兩全其美,那她們結婚生子就是分分秒秒的事兒了。

可山田昌弘認為事情并非如此簡單。他解釋說,“晚婚化”是說年輕人想多享受一段獨身時光的快樂,因此推遲結婚。但山田強調說,“晚婚化”的前提是“人們遲早要結婚”,但日本的現實則是年輕世代絕非僅是推遲結婚,而是干脆“不婚”。

統計顯示,與上世紀70年代中期比,日本未婚率呈驚人增長。據1975年人口普查,日本30-34歲男性未婚率為14.3%,女性為7.7%。到了1990年,30-34歲男性未婚率為32.6%,女性未婚率為13.9%。時至2020年,30-34歲男性未婚率上升至47.4%,女性上升至35.3%。

究竟日本是怎樣從“皆婚社會”一步步走到今天的“不婚社會”? 山田昌弘認為根本問題在于經濟增長速度下降乃至停滯,造成年輕男性收入普遍低下。他分析說, 1975年后日本經濟增長速度降低,造成日本女性與高收入男性結婚概率下降。

事實上“不婚”增加是全球趨勢,并非日本獨有。但日本“不婚社會”究竟有什么特點?在《不婚社會》中山田昌弘引用了他在1994年《諸君》雜志發表的一篇論文。在這篇論文中他認為日本女性固執堅持自己的婚姻對象收入應高于自己或自己的父親。這種婚姻對象在經濟高度增長時代比比皆是,很容易找,那時女性的確也很容易結婚。但當經濟增長進入低成長期,上述婚姻對象大為減少。這導致日本女性找對象越來越難,于是她們只得推遲婚姻,結果就是錯失良機,孤男寡女大幅增加。

山田對日本“不婚社會”的解釋是否過于片面?在《不婚社會》中,山田引用上世紀90年代初他曾做過的一個訪談研究項目問題。他問與父母同住的20代未婚女性“想和什么樣的人結婚”,令山田驚訝的是,她們多回答“高收入男性”,而非“幫自己做家務的人”。而且令山田更為意外的是,即使高學歷女性也同樣回答“不與低于自己收入的男性結婚”。據此山田昌弘認為,至今日本女性仍堅持“男主外女主內”這種傳統型婚姻觀念,而正是這種觀念導致日本不婚社會形成。

那么在日本究竟什么人可以結婚?山田說“可以結婚”的男性硬條件是職業穩定,高收入。據《朝日新聞》2018年“未婚年輕人婚姻觀”調查,72%的女性在“結婚絕對條件”項目中選“收入”。另據2019年雜志《JJ》調查,60%以上的女性希望男性收入在700萬日元以上,而回答不在乎收入的女性僅8%。有日本生活經驗的人知道,每年收入700萬日元,這對大多數日本年輕男性來說可望而不可即。

在近代初期,不論日本或歐美的婚姻形態都是要“同時滿足經濟生活與親密性”。但當“近代型婚姻”面臨困境時,日本與歐美的反應均是“不婚”,但這時歐美選擇了“重視與伴侶的親密性,而經濟方面則選擇自立”,形成“歐美型非婚社會”。對此,雖然日本的反應也是“不婚”,但日本卻成為“即使想結婚也無法結婚”的社會。

根據上述分析山田認為“不婚社會”有兩類。一類是“不想所以就不結”,另一類則是“想結卻不能”。前者是歐美型,后者則是日本型。山田昌弘說,近代社會始于“婚姻不可缺社會”,即“假如某人不婚,那他將遭遇生活或心理困難”。山田昌弘說,從制度上或意識上講,今天日本仍是一個“婚姻不可或缺社會”。

日本成為一個“結婚難社會”,山田認為其原因在于日本女性仍然堅持觀念問題。這個傳統觀念是“婚后主要靠丈夫收入生活”,“結婚對象收入越多越好”。

同樣是“不婚”,為何日本走了一條與歐美不同的路?山田分析認為,在歐美人來看,生活幸福必須要有親密伴侶,因此他們可不婚而僅選擇親密性。但在日本社會,只要無法滿足經濟生活,那寧可犧牲同居的親密性,即拒絕同居。這就是說,在“歐美型不婚社會”中人們既可同居也可生子,但在“日本型不婚社會”中,人們無法同居,更無法生子。

在山田看來,在婚姻觀上日本社會重視經濟滿足度。山田在調查中發現日本離婚的理由往往是“丈夫被解雇”,“丈夫事業失敗”。在婚姻問題上日本女性為何如此堅持經濟條件?山田昌弘認為,在日本女性看來婚姻是一場劃算的交易,因為在日本單方面離婚很難,因此女性認為婚姻是一種生活保障。另外日本也是面子社會,如果嫁一個社會經濟地位低于自己的男人,女人很難在朋友面前抬起頭來。

盡管全球范圍貧富差距日益加大,但日本人意識中卻仍殘留“中流階層”這種鄉愁。山田說日本女性非常恐懼一場失敗的婚姻將讓自己淪為中產以下。上世紀90年代前,日本女性一旦戀愛失敗還可回老家去相親,找一個人差不多的人結婚。畢竟那時人人都是“正社員”,享受終身雇傭。但現在不同了,一旦你脫離正軌,嫁一個非正社員,一個低收入者,你將終身淪落底層。因為人們知道,大城市里地方出身的打工女,再也不會在老家找到“正社員”了,留在老家的都是剩男,非正規雇傭者。

上世紀90年代,日本年輕世代還曾享受一段戀愛活躍時代,盛行“可以戀愛卻未必結婚”,性與婚姻可以分離。但進入21世紀,日本年輕世代中卻彌漫“不以結婚為目的的戀愛是徒勞的”這種氛圍。對此山田呼吁人們“婚活”。山田稱這個詞是他的發明。在日本,求職者的求職行為叫“就職活動”,山田借用這個方式創出“婚活”,鼓勵年輕人展開“結婚活動”,積極找對象。

面對婚姻數量下降問題山田給出的方案是,要把當下日本的“婚姻不可或缺社會”改造成為可以同居的“不婚社會”。山田說歐美已成功擺脫了“婚姻不可或缺社會”階段,順利建成“不婚社會”。山田設想,假如在日本構筑一種制度,男女即使沒有婚姻關系也可同居,毫無顧忌生兒育女,那不婚也就不至于影響人口增長了。不過,山田他自己也說,他對自己這個主意其實也沒多大把握,因為他知道日本人愛面子的社會心理根深蒂固。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司