- +1

上海紐約大學新展“時間的幼蟲”,藝術與科學相逢

上海紐約大學當代藝術中心(上紐ICA)日前開啟展覽“時間的幼蟲”,這是北京大學博古睿研究中心“創意未來”這一關注領域下的一次跨學科策展及研究項目。展覽由2022-23博古睿學者龍星如策劃,呈現由白書農、郭城、張蔚、張文心聯合創作的11件全新作品。所有參展作品均來自該項目的研究與委任。

策展實驗始于2022年夏天,策展者邀請藝術家和生命科學家一同關注藝術創作和科學發現過程中不被注意的時間印痕,探尋語境之間的震顫。展覽同時也策劃了一系列公共項目,提供批判性的、參與式的、有趣的進入角度。

海報

“時間”作為四位參與者共同關注的認識論對象,可能是微生物的表面殘留物、進化尺度上的分叉和多樣性、地球生態的交替等等。羅安清在《生活在受損星球上的藝術》(明尼蘇達大學出版社,2017)的引言中提出這樣一種時間觀念:當代人類借由“多種時間”席卷世界,而非建構單一的未來。這期間的每一種時間推演都會在地球上留下明確的痕跡。這種時間觀與此次展覽試圖傳達的時間理念異曲同工。“時間的幼蟲”是一次關于化變的共思,是兩位藝術創作者與兩位生命科學家在近兩年時間里,通過書信往來、互訪、對話和田野所共同搭筑的,一個親密亦廣闊的無形繭體。

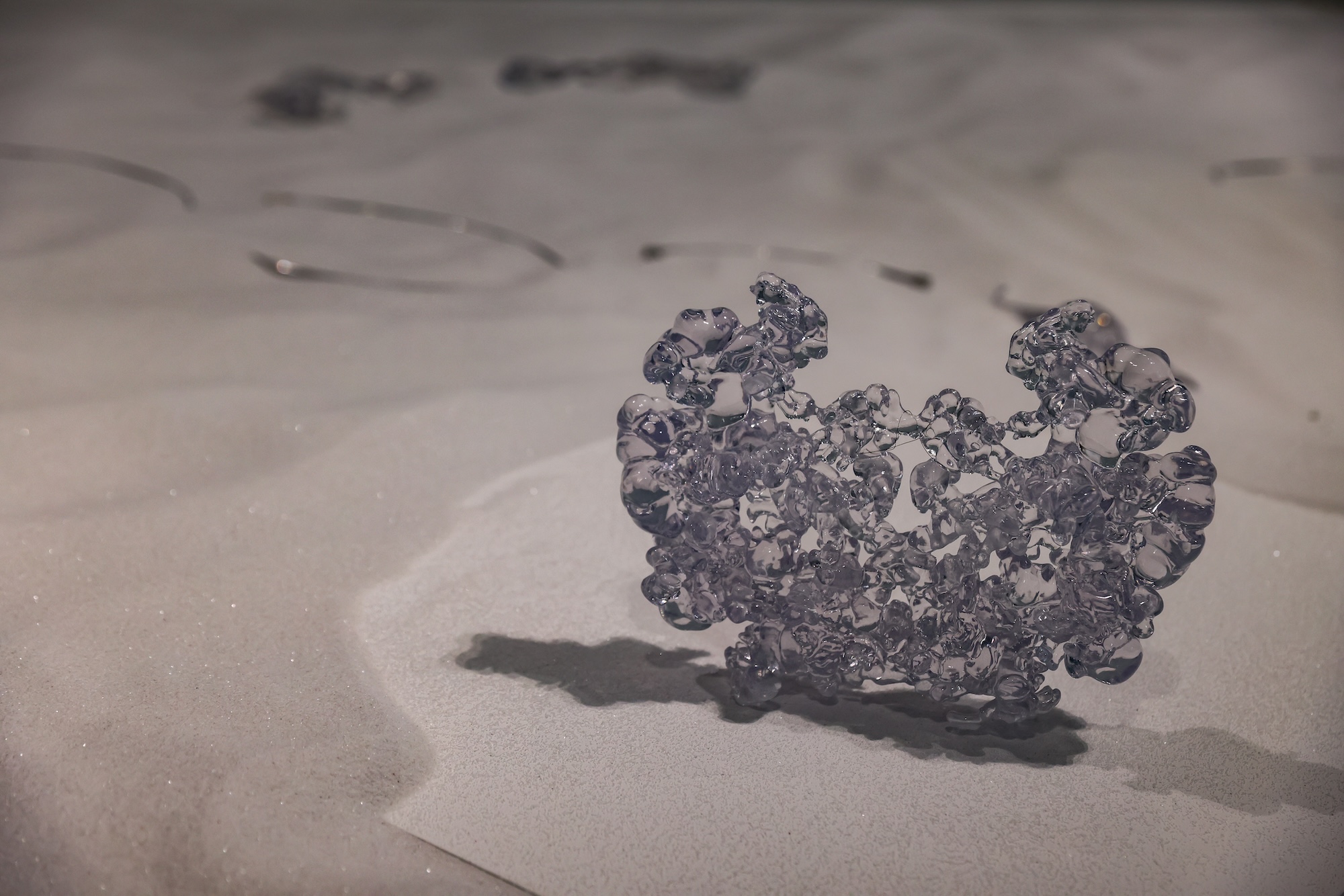

展覽現場

“多種”的時間可能是技術的、地質的、生物的、糾纏的與埋藏的。和常見的“藝術與科學”合作模式不同,此次項目將四位參與者視為共同的創作者,而非將科學僅僅作為素材或“技術/工具/實驗的提供方”。四位參與者彼此穿插進創作和研究現場,暫且忘記自己原初的身份與習慣。這個項目的基礎立場并非簡單的“跨學科”,而更像是“前學科”的嘗試,是不完美的、未竟的、如同幼蟲一般的。

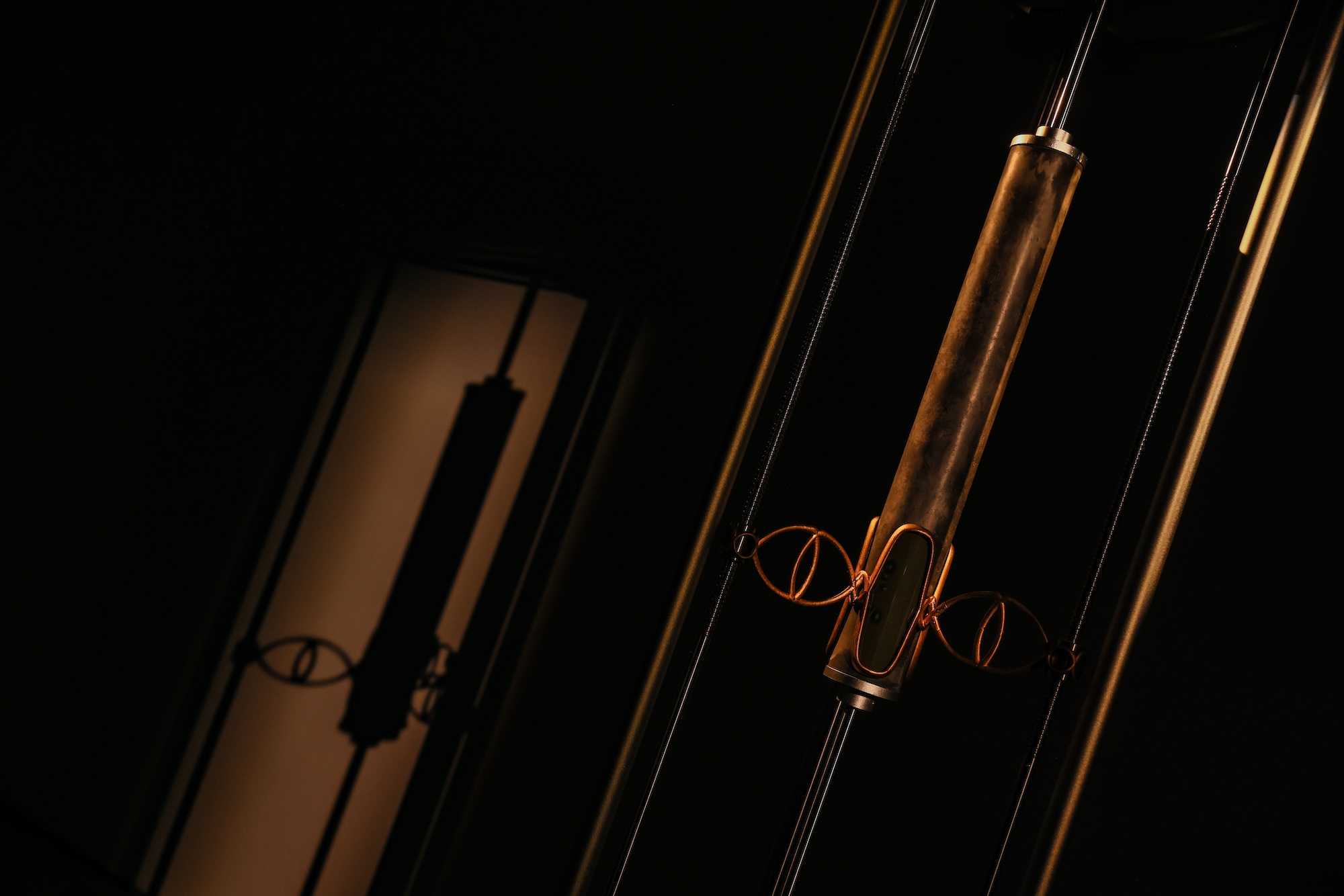

展覽現場

參展藝術家郭城1988年生于北京,現工作生活于上海。他的藝術實踐著眼于既有/新興科技對社會與文化方面的沖擊與影響,以及置身其中的個體與社會生活之間的關系。郭城的作品常以雕塑/裝置的形式呈現,他經常使用幽默又冷峻的形式語言,將宏大議題與看似隨意的日常物品相連結,為想象和討論提供了批判性的視角。

張文心、陳欣,《斑點海岸黏性布魯斯》,2021。互動聲音裝置、音箱、3d打印樹脂、亞克力、硅膠。 藝術家供圖

張文心于1989年出生,現工作、生活于杭州。她于2013年獲得加州藝術學院純藝術碩士學位。張文心將自己視為地形建構師,她的工作不是去再現風景和奇觀,而是去模擬人類及非人心智之間的崎嶇地貌。她使用圖像、錄像、裝置以及音景,制造以過程為導向的知覺旅途,引導觀者潛入機械時間與魔法時間相互交織的深層領域。

枯葉上的幼蟲,墨脫,2023。攝影:張文心。

林間公路上的“蝶冢”,墨脫,2023。攝影:郭城。

參展科學家白書農,北京大學生命科學學院榮休教授,2020—2021博古睿學者。主要進行植物生物學方面的學習和研究,接觸并程度不同地探索過多種植物發育現象。在1993年提出“植物發育單位”的概念,2011年提出“有性生殖周期”的概念,2013年提出“植物發育程序”的概念。在對植物發育現象研究和思考的過程中,還對生命的本質、教育的本質和本科生命科學教育的培養目標等問題進行長期的思考。

北京大學生命科學院的胡瑞麒在夜間做昆蟲觀察,墨脫,2023。攝影:郭城。

參展科學家張蔚,北京大學生命科學學院研究員,博士生導師。2011年畢業于北京大學生命科學學院,獲植物學博士學位。2012-2017年于美國芝加哥大學生態與演化系從事博士后研究,2018至今在北京大學生命科學學院和北大清華生命科學聯合中心任職。課題組整合實驗和計算生物學研究方法,探究重要演化問題的理論基礎和分子機理,例如以擬態蝶類為模式研究動物多樣性進化和適應機制。擔任中國昆蟲學會理事、中國動物學會進化理論專業委員會副主任委員等。

策展人龍星如是一名獨立策展人、寫作者、博古睿學者以及業余無線電操作員,其研究關注中國的科技基礎設施,技術的心理地理以及天文學。她曾策劃過多個與科技有關的展覽,如“撒謊的索菲亞和嘲諷的艾莉克莎”(現代Blue Prize策展人獎),“他山之石,新代理人”(PSA青策計劃大獎),首屆北京藝術雙年展科技藝術板塊“大地熱流:回到太陽時間的訪客”,《中國國家天文》首個藝術展覽“步天歌”,上海天文館“宇宙考古”等。

展覽得到了北京大學博古睿研究中心、北京大學生命科學學院以及上海紐約大學當代藝術中心(上紐ICA)的支持。

展期:2024年6月21日—8月24日(周二至周六 上午11點至晚上6點)

地點:上海紐約大學當代藝術中心(上海市浦東新區楊思西路567號)

免費開放

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司