- +1

逐漸黯淡的紐帶:年輕人“斷親”是危機還是重構?

圖片來源:視覺中國

"斷親",即不愿意/不再與親戚來往互動。這個曾讓人感到陌生的詞匯,如今在日常生活頻繁出現。

新一代年輕人口中的“斷親”,是說說而已,還是真的“斷”了?親屬關系逐漸疏遠似乎沒有這么簡單。

斷親,大家的理解各不相同

為調查當代斷親現象的實際情況,我們設計了一份涵蓋對斷親現象的態度、與親戚實際關系等維度的問卷,并收集了來自全國16個省市的429份有效問卷。

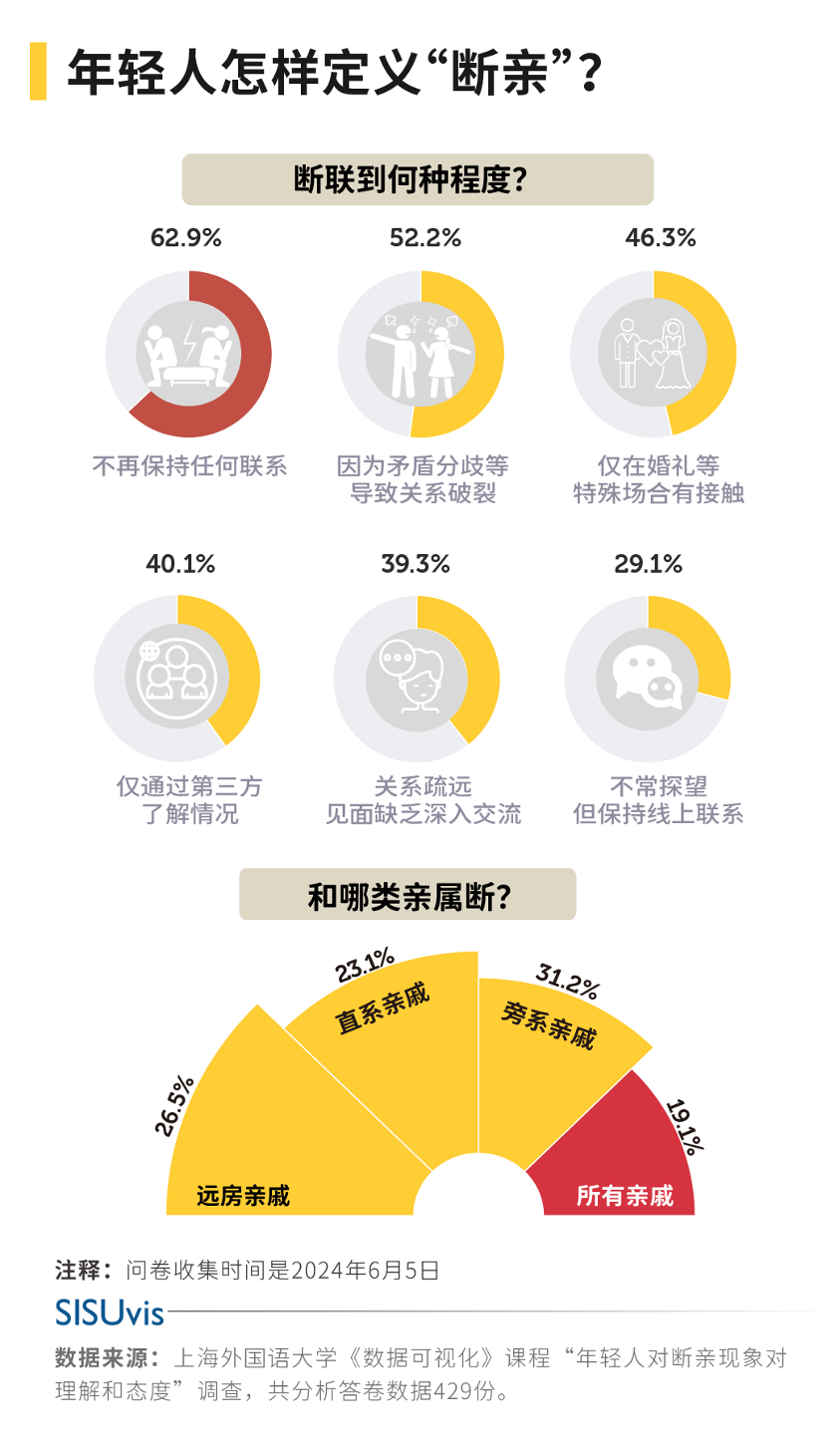

在調查問卷中,我們詢問了受訪者對于斷親現象的看法,想要厘清在現實情況下,人們對于“斷親 ”擁有怎樣的定義。

調查發現,人們對“斷親”中“斷”的程度理解存在較大差異,有62.9%的受訪者認為“斷親”包含不再保持任何聯系的情況。當談到和哪類親戚斷時,26.5%的人認為是和遠房親戚斷,只有19.1%的受訪者認為“斷親”是和所有親戚斷聯。

胡小武教授曾在文章中給出過“斷親”的定義:“斷親”主要表現為懶于、疏于、不屑于同二代以內的親戚互動和交往的一種現象,簡單講就是基本不走親戚,而不是一種正式聲明的斷絕親戚關系。

在現實的年輕人與親戚之間的互動中,完全切斷來往的情況其實屬于少數。

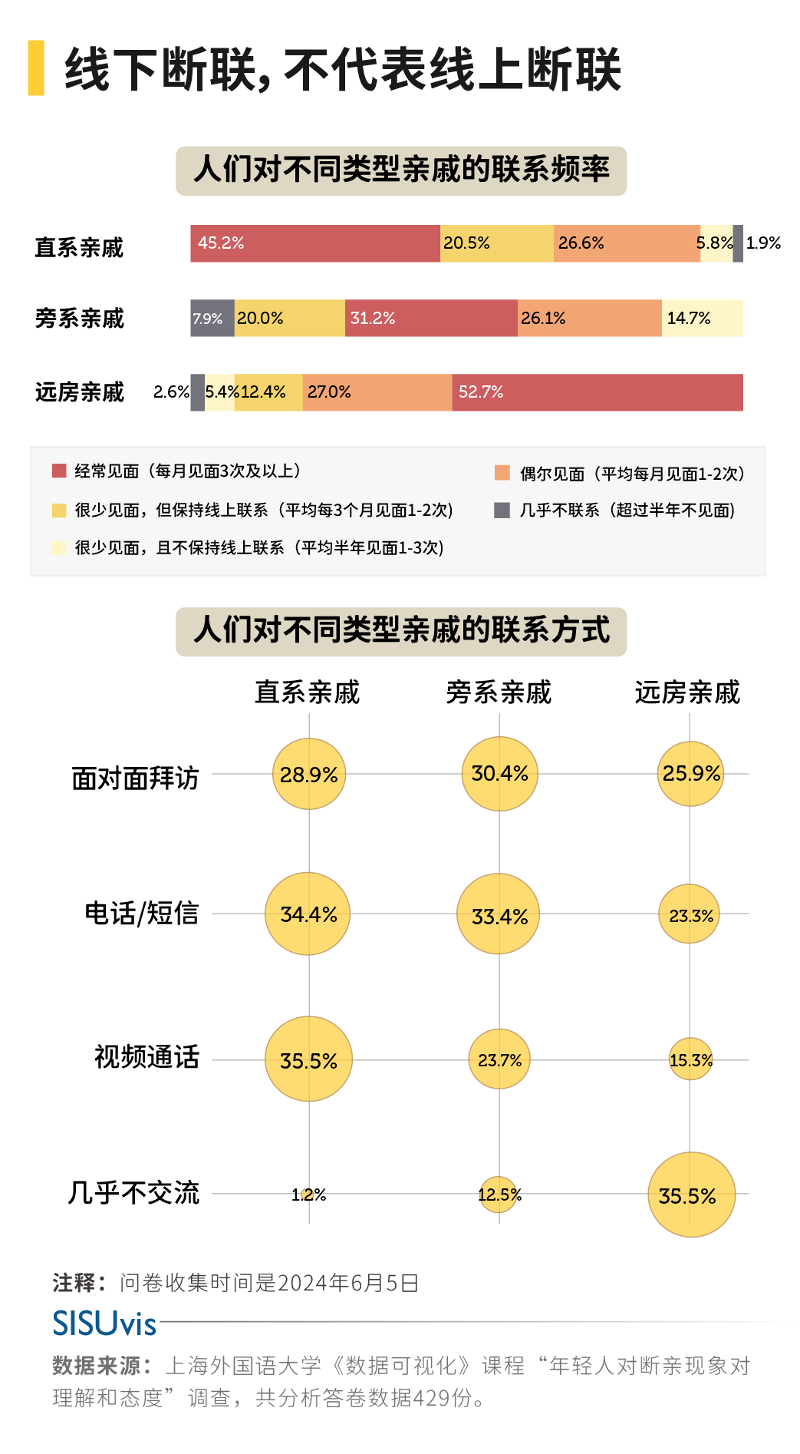

在面向年輕群體的調研問卷中,我們統計了“與親戚的交往頻率及方式”的相關數據。

年輕人面對親情并非完全冷漠,常見的是縱向的血緣或姻緣連接起來的直系關系(祖父母-父母-子女)很難斷裂,而旁系親屬關系(叔、伯、姑、舅、姨以及更遠的親戚)則呈差序格局的形式日漸疏遠。

年輕人與直系血親的聯系更為緊密,更習慣通過自己熟悉的線上形式交往。而對于不熟悉的親戚,年輕人更傾向于傳統的交流方式,多選擇逢年過節線下交往。

斷親不斷聯,我們在“口嫌體正”?

在社交媒體上,與“斷親”相關的話題討論似乎常常以年輕人的吐槽口吻進行情緒的宣泄和表達。春節期間,有關“斷親”現象的報道熱度極高,部分年輕人用短視頻形式分享如何應對逢年過節時“走親戚”的尷尬與窘境,以此尋求情感共鳴和自我保護。

家庭關系中“和為貴”的傳承抑制了激烈的矛盾與沖突。因此,現代青年在處理親屬關系時,更傾向于采取一種溫和而隱性的方式,即在形式上維持聯系,而在情感上逐漸疏遠。

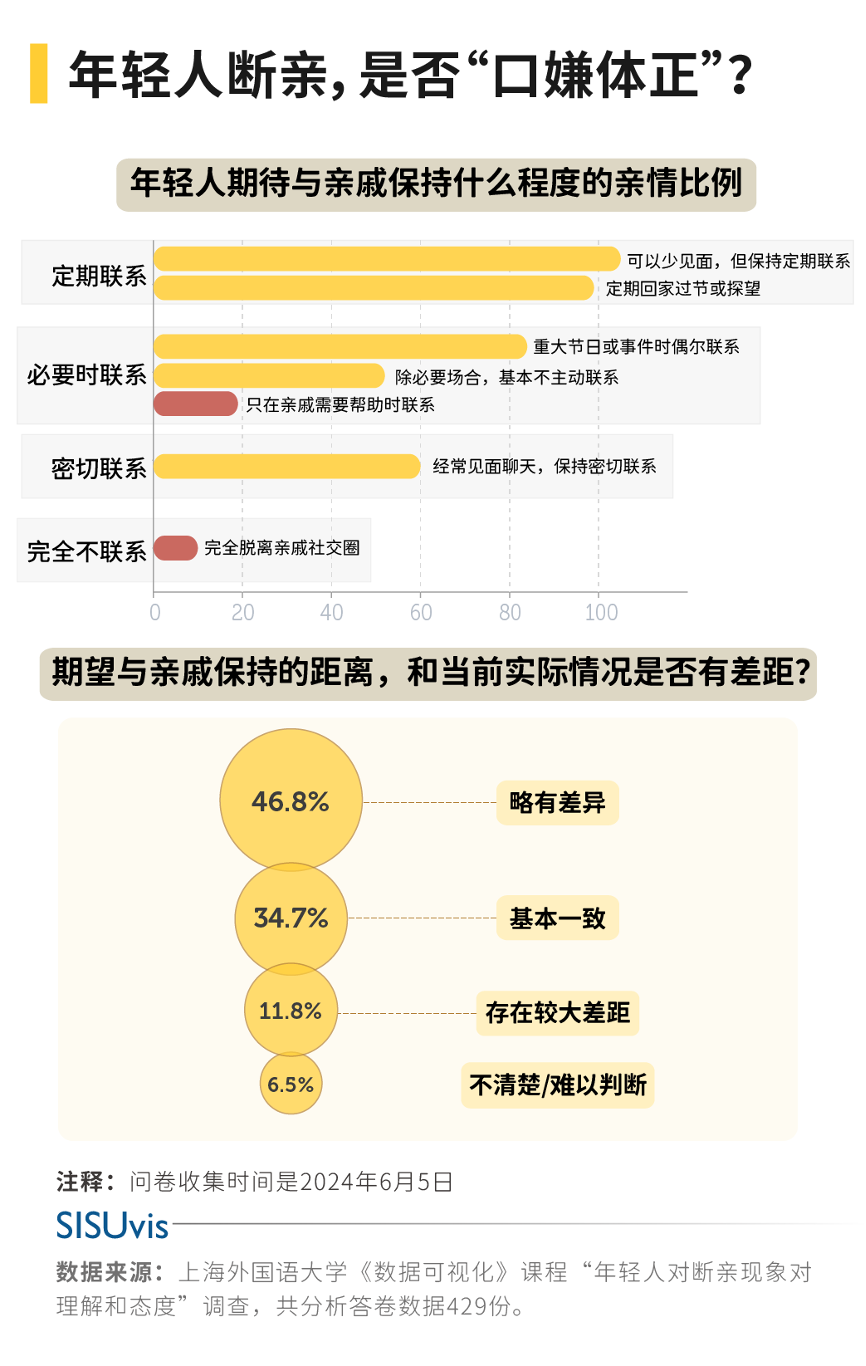

從圖表中可以看出,大多數年輕人對于與親戚保持聯系的期望與實際情況略有差距。年輕人雖然希望與親戚保持距離,但實際上聯系還是比預期中的多。

這可能反映出年輕人在面對快節奏的現代生活和個人發展需求時,對于家庭關系的維系感到一定的壓力和挑戰。

同時,這也表明年輕人在實際行動上可能更傾向于保持一定距離,但不是完全斷絕聯系。

此外,年輕人在與親戚交往時可能存在的矛盾心理,即在口頭上可能表達出對斷親的傾向,但在實際行動上仍然保持一定程度的聯系,這種矛盾可能源于對家庭傳統價值的尊重、對親情的渴望以及對個人獨立性的追求之間的平衡。

什么拉遠了你我的距離?

秦雨來自一個非常偏遠的農村,她向我們形容,她們縣是四川的一個邊緣區縣,她們鎮又是縣里的邊緣鄉鎮,而她們村,還是鄉里的邊緣村社。

如今,她已年近30,在上海有一份體面的白領工作。小時候她是最討人喜愛的那一類孩子,聽話懂事,學習成績好,而如今她在老家的形象遭遇了斷崖式的下跌,作為30未婚未育的女性,兩種價值觀的沖擊下,她免不了接收到來自家庭的巨大壓力。

“當一個偏遠農村的女孩,從村里來到縣城,到省城,乃至更遙遠的地方時,這趟旅程遠更漫長、細碎、曲折。這樣的旅程,使我最終成了家里的‘神秘親戚’。”

圖片來源:豆瓣

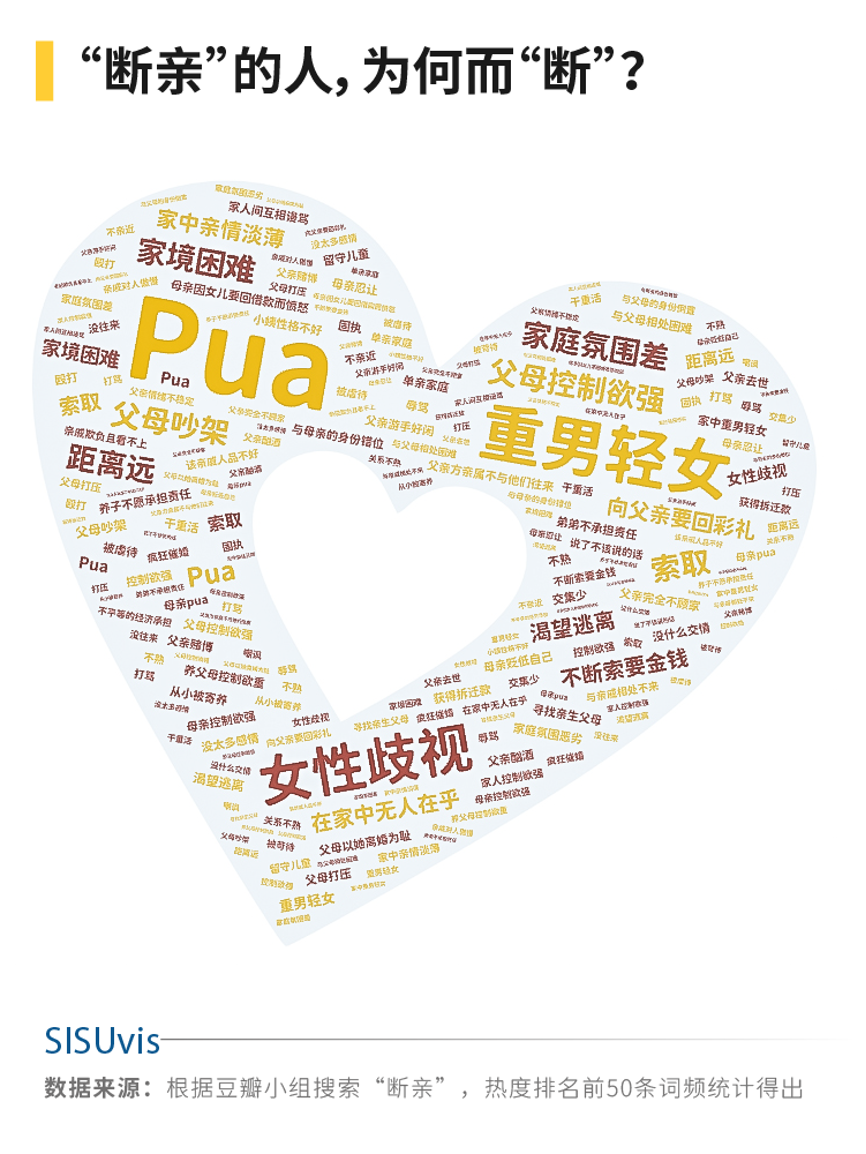

在豆瓣“不想回家/不想過節聯盟”小組中,很多網友分享了自身的斷親經歷,這些經歷大部分都指向了“觀念不和”這一個共同點,也有不少人細數原生家庭和親戚制造的傷害。

并且,女性實行“斷親 ”的比例要遠遠高于男性,女性在面臨重男輕女、催婚催育等議題時的劣勢地位催生了更多的逃離感。

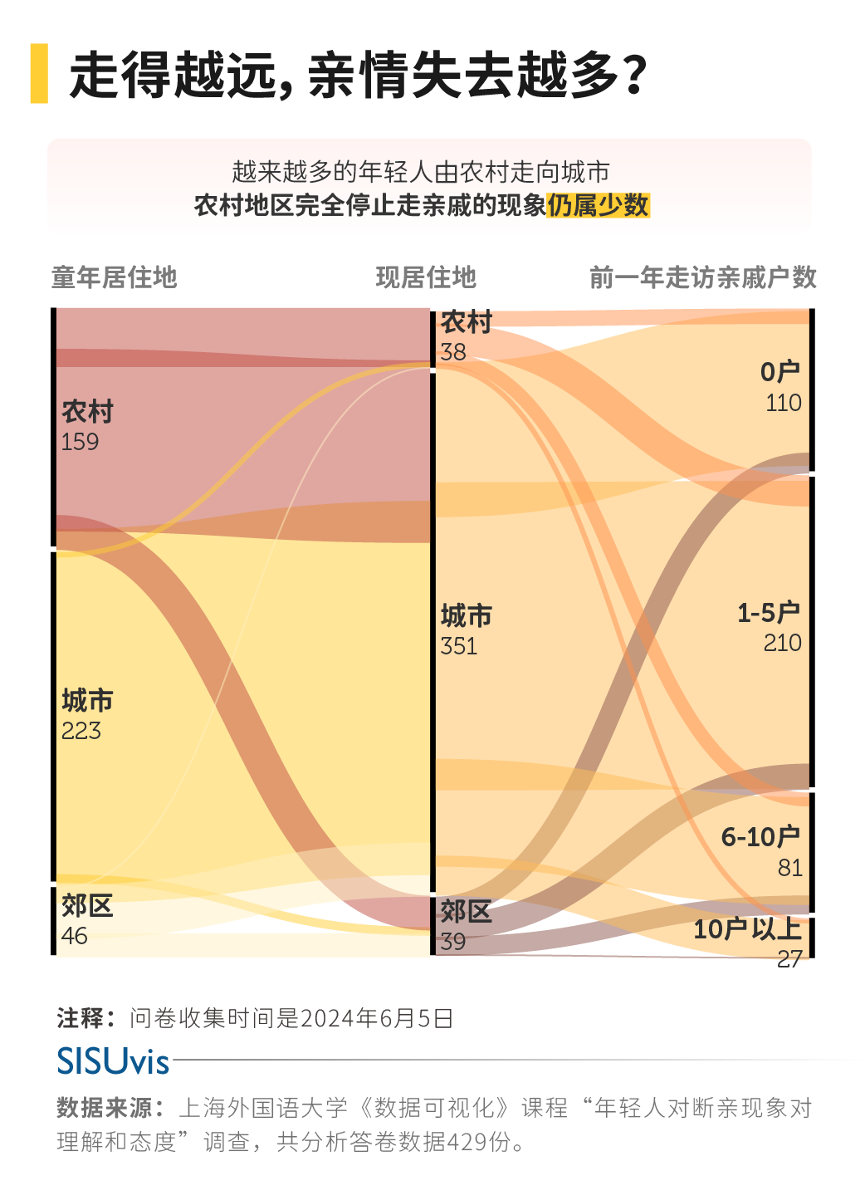

2024年春節期間,也曾有#農村悄然出現以家庭為單位的斷親#登上熱搜榜,然而在我們的問卷統計結果中發現,越來越多的年輕人由農村走向城市,農村地區完全停止走親戚的現象仍屬少數。

對于不愿和親戚交流,“一只眠羊”有自己的話要說。他談到自己其實很喜歡和同齡人交流,大家對未來和當下有同樣的困惑和迷茫,一些觀點也會趨于一致,更能夠相互理解和體諒。

他也從不抗拒和長輩攀談,不乏一些循循善誘的長輩,能懂得年輕人當下心理的困境。

然而有些長輩經常會先入為主對晚輩開玩笑,“你怎么一天到晚捧著手機?”和“你還小你不懂”類型的評價有些刺耳,輩分關系的不平等就成了有些長輩惡意評論晚輩的武器。

一些研究嘗試過對“斷親”根源的追尋,談及很多社會轉型之下現代化與傳統宗族倫理親緣關系之間的對撞,我們好奇的是,這條血脈相通的紐帶是否會隨著時間越拉越遠斷裂得越徹底,還是隨著親緣關系網的重構逐漸回歸。

隨著時代的變遷,年輕一代在家庭聯系的維系上似乎還未能完全接過父輩的接力棒。

他們或許在獨立生活的道路上,仍保有一份率性,有時甚至選擇“斷親”。但隨著獨立門戶的開始,他們可能會逐漸覺醒,認識到人情世故的重要性,并開始承擔起維系親屬關系的重任。

在親屬關系網中,當代青年的選擇呈現出多樣性。他們可能更傾向于追求情感上的慰藉和滿足,也可能在經濟利益上有所盤算。

或許,他們渴望在情感與經濟之間找到平衡,實現“我全都要”的理想狀態。當然,也有可能對這些傳統觀念持有一種超然的態度,表現出“全不在乎”的灑脫。

這些選擇,無疑是他們在對家庭聯系的有用性進行深思熟慮后的理性抉擇。

無論是追求情感的深度,還是經濟的實惠,或是兩者的和諧統一,年輕人都在以自己的方式,探索和定義著家庭聯系的新意義。

長大以后,原來我也變成了煩人的親戚

2024年初的這個春節,是小李時隔四年后第一次重回舅舅家走親戚,過去的四年里,疫情和高中繁忙的學業使走親戚成為難事,如今她已走入大學的校門,但在面對一些陌生親友的人情世故中還沒能習得游刃有余的本領。

“我的狀態就是網絡留言的生動還原:見到貓,喵喵喵喵貓;見到狗,嘬嘬嘬嘬嘬;見到不熟的親戚,笑笑喊出陌生的稱呼,然后接著低頭玩手機。”

她和六歲的小侄子之間好像也已經產生了代溝,聊動畫片,侄子講出的片名她一個都沒看過,講游戲,她喜歡的侄子完全聽不懂。

于是,她重復了小時候好像經常聽過的問題,例如你今年幾歲、你是不是要上小學了、能不能給我們表演個節目…就差問出“作業寫完了嗎”最終極的問題了。

圖片來源:公眾號“半月刊”

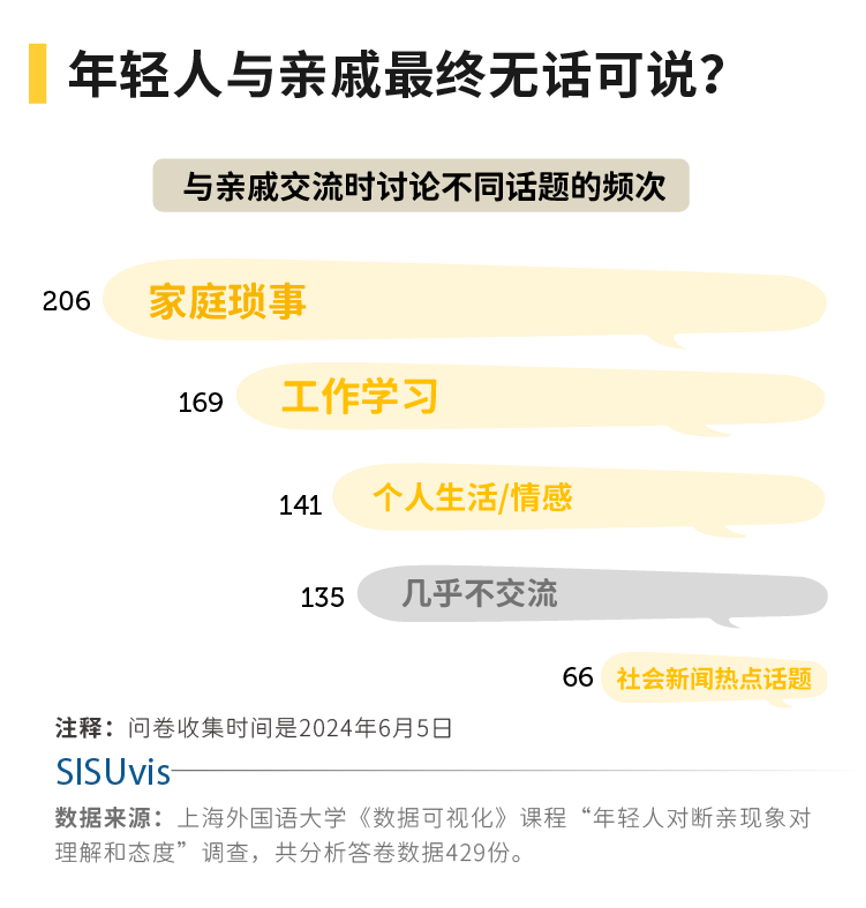

我們和親戚真的無話可說?我們的調查問卷顯示,更多人選擇與親友之間交流的多是家庭瑣事,而這也是最能勾起親友之間表達欲與參與感,不涉及太多個人價值觀的個體化程度較低的問題。也有24.5%受訪者指出他們和親戚之間幾乎不交流,選擇用逃離的方式避免一些尷尬及寒暄。

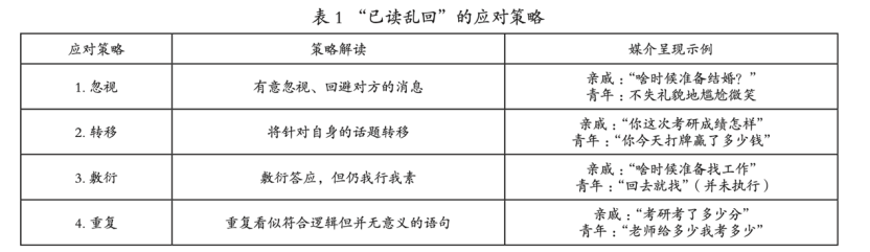

在社交平臺上,很多人分享了他們在對待親戚某些難以回答的問題時所采取的“已讀亂回”式文學,通過糊弄與敷衍的方式避免某些問題的放大與發酵,體現了一種中間地帶和處世哲學。

圖片來源:宗昊,陳友華.“情境化斷聯”:青年“斷親”的媒介實踐[J].傳媒觀察,2024(05).

長輩們的期待與憂心

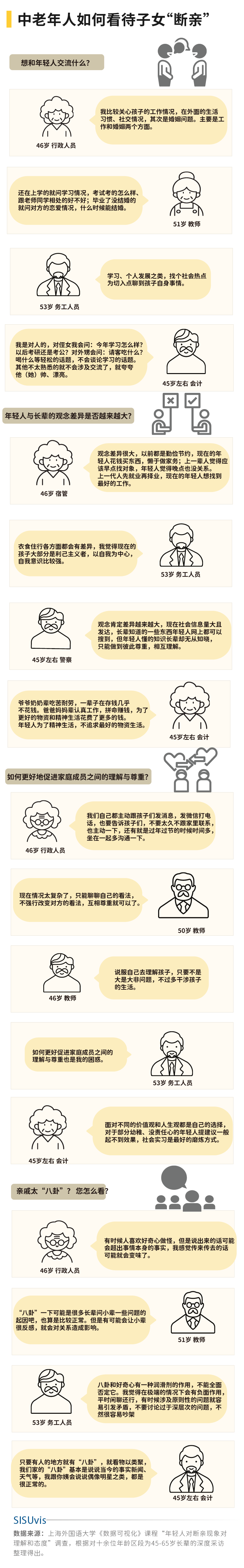

作為“斷親”客體的長輩常常在互聯網上處于失聲狀態,家庭代際問題無論如何都需要他們的認知與思考。我們向十余位45-65歲的長輩采訪了他們對代際交流的看法。

實際生活中,年輕人群體在面對親戚過度干涉私人生活、詢問隱私、施加傳統壓力等問題時,原本來自親戚的好意關心,可能在雙方話語體系和觀念碰撞中被誤解甚至扭曲,轉化為年輕人內心的困擾和不滿。

其實我們也需要認識到,對于自己的親戚來說,或許只有到了諸如逢年過節、紅白喜事等重大節點時他們才能看到許久未見的晚輩,猶豫再三只能詢問學業、工作、收入、婚姻等老調重彈的議題,讓相互不太熟悉的長輩詢問價值觀相近且“正中下懷”的問題顯然也不可能。

生活水平的提高、教育的發展和互聯網的四通八達讓年輕人有更多的機會擁抱更廣闊的世界和更多元的價值觀,但親戚長輩們大多上了歲數,在傳統的一方小天地中日復一日地上演著家長里短的故事,他們習慣于“熟人社會”中沒有邊界感但充滿溫情的生活。

我們依然渴望包容、關心與愛

親戚間關系日漸疏遠,僅在年節時才有機會碰面,由此產生的陌生感加劇了不同年齡層和社交圈之間的沖突,長輩們常將當代年輕人不孝順、親情觀念淡薄等論調掛在嘴邊,刻在中國人骨子里的親情觀念,正經歷不同文化圈層差異的碰撞。

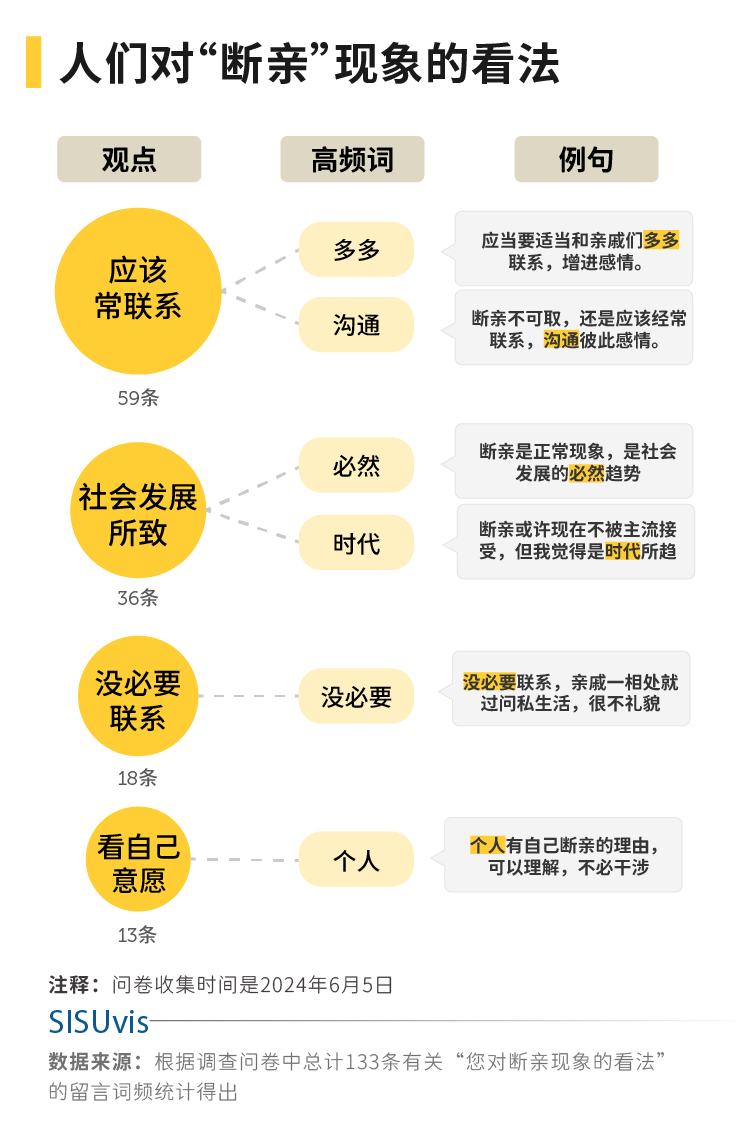

正如上圖“對斷親現象的看法”的留言詞頻所示,人們的看法是多元化的,依然有大部分的人堅持“應該常聯系”的看法,強調溝通,增進感情;

另一方面,也有一部分人認為斷親現象是社會發展的必然趨勢,或者認為與親戚保持聯系可能會侵犯個人隱私。此外,還有一些人認為應該尊重個人選擇斷親的權利。

在傳統的親緣關系之外,年輕人的情感追求在別處也可找到歸宿,在學習、旅行、考公一條條垂直的細分領域里,找到了陌生的“云親人”,分享經驗、吐槽雷區、宣泄感情。

各類電子模擬實體或角色也已進入大眾視野,成為人們情感寄托和娛樂消遣的新對象。

例如電子寵物支撐起青年云養寵物的悲喜瞬間、電子伴侶以細膩的游戲劇情帶來沉浸式的情感體驗、電子父母“累不累”“開不開心”的關心與問候,成為年輕人排解孤獨、享受虛擬情感世界的重要途徑。

忽略了日常的復雜與瑣碎,這些近乎完美的情感慰藉體現出年輕人對包容、關心和愛的呼喚。

“斷”或“不斷”,皆為人生常態,在時間的旅途中我們會編織無數絢麗的紐帶,讓生命之網更加豐富多彩。

(文中采訪者均為化名)

作者:鄭佳諾、蘇藝苗、莫麗逗、俞一未

指導老師:趙鹿鳴

本文為上海外國語大學新聞傳播學院《數據可視化》(本科)課程作品

參考資料:

[1]胡小武,韓天澤.青年“斷親”:何以發生?何去何從?[J].中國青年研究,2022(05):37-43.DOI:10.19633/j.cnki.11-2579/d.2022.0063.

[2]宗昊,陳友華.“情境化斷聯”:青年“斷親”的媒介實踐[J].傳媒觀察,2024(05):101-111.DOI:10.19480/j.cnki.cmgc.2024.05.003.

[3] 邱風 . 農村悄然出現以家庭為單位的斷親?不應讓以偏概全的網絡議題肆意撕裂共識 [EB/OL].(2024-02-18). 人民網,https :// mp.weixin.qq.com/s/gK9e-xMGP9R5-ZEDv_59ww.

[4] 阿圖·葛文德 . 最好的告別 [M]. 彭小華,譯 . 杭州 :浙江人民出版社,2015 :91.

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司