- +1

數(shù)字社會|我們應(yīng)該怎樣做大數(shù)據(jù)史?

本文經(jīng)授權(quán)翻譯自David Beer, “How should we do the history of Big Data?”, Big Data & Society, January-June 2016: 1-10. 戴維·比爾,英國約克大學(xué)社會學(xué)系教授,主要關(guān)注技術(shù)和媒介的變化對文化和社會的塑造,數(shù)據(jù)與度量的政治,社會思想的歷史與未來,著有《算法思維的張力:自動化、智能與認(rèn)識的政治》(The Tensions of Algorithmic Thinking: Automation, Intelligence and the Politics of Knowing),《社交媒體與記憶的自動生產(chǎn):分類、分級和對過去的整理》(Social Media and the Automatic Production of Memory: Classification, Ranking and the Sorting of the Past)等。

戴維·比爾,英國約克大學(xué)社會學(xué)系教授

大約25年前,在一篇為影響力很大的文集《福柯效應(yīng)》(The Foucault Effect)而修訂的論文中,伊恩·哈金(1991)提出了“我們應(yīng)該怎樣做統(tǒng)計史?”這個問題。這是一個看起來直接的問題,卻可能引出一些復(fù)雜的回答。在這里,我想做的是參考“大數(shù)據(jù)”的出現(xiàn),來重提那個問題。[1]簡言之,我想問:我們應(yīng)該怎樣做大數(shù)據(jù)史?再一次地,這個問題看起來直接,但在提這個問題的時候,我想說的是下面兩件事情。首先,我想論證,我們需要把我們對大數(shù)據(jù)的理解放進(jìn)社會統(tǒng)計的歷史去考慮。也就是說,我們需要把大數(shù)據(jù)放進(jìn)各種類型的社會數(shù)據(jù)的譜系中去考慮。其次,我想論證,我們應(yīng)該以這樣的方式切入這個歷史,即同時把大數(shù)據(jù)當(dāng)作一個物質(zhì)現(xiàn)象和一個概念來考慮。事實上,在這里,我的核心論證是,我們需要從歷史的、政治的和社會學(xué)的角度來探索大數(shù)據(jù)的概念。這很重要,因為“大數(shù)據(jù)”是這樣一個概念,在知名度和生命力上,很少有其他概念能和它相提并論。如此,我們需要拆解、理解它的影響。我們需要理解這個強大、流行的概念做的工作。

首先,我提議,在談?wù)摯髷?shù)據(jù)的時候,我們需要這樣思考它的歷史,即要認(rèn)識到,大數(shù)據(jù)的歷史和一種特殊的思維方式密切相關(guān)。其次,我們需要思考這種思維是怎樣在特定基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展中、在數(shù)據(jù)分析產(chǎn)業(yè)中起作用的。也即,把大數(shù)據(jù)看作一種現(xiàn)象和一個概念的糾纏。因此,我們可以把大數(shù)據(jù)本身——就其通過被存檔、被分類的個體化數(shù)據(jù)來追蹤生活而言——放進(jìn)現(xiàn)代國家的譜系中去理解(Beer, 2016)。在這個意義上,我們可以說,我們已經(jīng)有大數(shù)據(jù)的歷史了:在關(guān)于用統(tǒng)計來認(rèn)識和治理人口的歷史的敘述中,就可以找到這樣的歷史(例見Desrosières, 1998; Foucault, 2007; Hacking 1990; MacKenzie, 1981; Porter, 1986, 1995; Elden, 2007)。類似地,我們也有能夠讓我們理解這些不斷積累的,關(guān)于人和人口的數(shù)據(jù)中權(quán)力的動力機制的社會學(xué)資源(有啟發(fā)的例子見Espeland and Sauder, 2007; Espeland and Stevens, 2008; Rottenburg et al., 2015)。我們甚至有關(guān)于在歷史著作中使用大數(shù)據(jù)的討論——這個討論提出了歷史學(xué)家應(yīng)該怎樣用大數(shù)據(jù)來收集或存檔資料的問題(Manning, 2013)。哈爾彭(Halpern 2014)在一篇與本文目標(biāo)相近,但主要聚焦于數(shù)據(jù)美學(xué)的文章中提供了關(guān)于自1945年起數(shù)據(jù)出現(xiàn)的歷史敘述。雖然有了這么多的文獻(xiàn),但從歷史和社會學(xué)的視角來看,有一個問題依然有待探索,那就是,“大數(shù)據(jù)”這個概念做的到底是什么工作。也就是說,我們還是不了解這個概念本身,它來自哪里,它怎樣被使用,它被用來干什么,它怎樣賦予權(quán)威、驗證、正名和許諾。換言之,現(xiàn)在,我們需要提出一種關(guān)于這個問題的詳細(xì)敘述,即什么可以被認(rèn)為是大數(shù)據(jù)的誕生。

再重申一遍,這一系列工作不涉及數(shù)據(jù)本身,而涉及圍繞數(shù)據(jù)的、使數(shù)據(jù)融入社會世界的話語、術(shù)語和修辭。這不是說,大數(shù)據(jù)具體的物質(zhì)屬性就不重要了,相反,如果我們要形成一種關(guān)于那些數(shù)據(jù)的社會含義的更加詳細(xì)的理解的話,那么,我們也需要認(rèn)真對待這個問題,即,這些數(shù)據(jù)是怎樣在特定的合理性化話語中形成的。可以說,從很多方面來看,大數(shù)據(jù)的權(quán)力動力機制既可見于標(biāo)記和描述那些數(shù)據(jù)的方式,也可見于實際的數(shù)據(jù)本身。的確,考慮到數(shù)據(jù)獲取的困難和分析大數(shù)據(jù)所需要的技術(shù)和計算技能,可以說,大數(shù)據(jù)這個概念的影響范圍,比大數(shù)據(jù)這個物質(zhì)現(xiàn)象本身還要廣。無論大數(shù)據(jù)可能產(chǎn)生多么深遠(yuǎn)的物質(zhì)影響,那些合理性——我們通過這些合理性來理解大數(shù)據(jù)——的影響都可能更加深遠(yuǎn)。本文致力于開啟這一系列的工作,并試圖發(fā)展出一種更加注重語境的對大數(shù)據(jù)概念的敘述,因為如今大數(shù)據(jù)早已嵌入了組織的、政治的、社會的、文化的和日常的生活。

數(shù)的“雪崩”

在前面提到的哈金的那篇關(guān)于統(tǒng)計史的、導(dǎo)向他關(guān)于同一個話題的其他更具實質(zhì)性作品的論文中,他討論了他所說的“數(shù)的雪崩(the avalanche of numbers)”的一些特征。在這里,我們可以開始把所謂的大數(shù)據(jù)革命放到更長期的歷史語境中去考慮。考慮到哈金論文的寫作日期,顯然,在提到這個數(shù)的雪崩的時候,他并不是在談?wù)摂?shù)字技術(shù)、智能手機、可穿戴設(shè)備或社交媒體的興起。事實上,他實際上是在談?wù)摯蠹s在1820年到1840年,隨一種新的“對數(shù)的激情”和一個越來越大的數(shù)據(jù)收集的組合體(assemblage)的出現(xiàn)而發(fā)生的“數(shù)的雪崩”。在其他地方,哈金說,在這同一個時期,人們體驗到了數(shù)的“爆炸”。就像波特(Porter, 1986)觀察到的那樣,“使統(tǒng)計這個術(shù)語變得不可或缺的‘?dāng)?shù)的大爆炸’發(fā)生在19世紀(jì)二三十年代”。這個數(shù)據(jù)的“爆炸”或“雪崩”是在“民族-國家重新清點自己的臣民,給他們分類,把他們列成表格”的時候發(fā)生的。換言之,這種感覺——即我們正在面臨一場關(guān)于人的數(shù)據(jù)的洪水——并不完全是新的,事實上它有著悠久的歷史。數(shù)據(jù)的類型和對它的分析可能變了(比如說轉(zhuǎn)向商業(yè)和算法形式的分析等等),但連續(xù)性是一目了然的。當(dāng)然,當(dāng)前的數(shù)據(jù)時刻的特征從某些方面來看是新的,但指出這點依然是有趣的,即,這種“社會數(shù)據(jù)正在形成巨大規(guī)模”的想法,這種“我們正在面臨深不可測的社會數(shù)據(jù)洪流”的感覺本身是有歷史的。“雪崩”的概念給人一種不斷增加的數(shù)據(jù)資源很“重”的感覺,和數(shù)據(jù)突然變“大”了的想法給人的感覺很像。這兩種說法都基于這樣一種感覺,那就是,關(guān)于人的數(shù)據(jù)突然且不可阻擋地涌來,數(shù)據(jù)匯集形成以往不可想象的規(guī)模。因此,這兩個數(shù)據(jù)現(xiàn)象都和它被想象的方式交織在一起,在這里,關(guān)鍵的差別在于,哈金的術(shù)語是建立在這一觀察——19世紀(jì),度量(metrics)的作用變得越來越重要了——的基礎(chǔ)之上的;而大數(shù)據(jù)則是這樣一個術(shù)語,在日常話語中,人們通常用它來指此時此刻發(fā)生的數(shù)據(jù)現(xiàn)象。大數(shù)據(jù)是一個和與之相關(guān)的數(shù)據(jù)和方法一樣有“社會生命”的概念(Savage, 2013)。回顧19世紀(jì),哈金總結(jié)說,“在人類研究的領(lǐng)域中,幾乎沒有哪個沒有受到被我稱作‘?dāng)?shù)的雪崩’、‘對決定論的侵蝕’和‘對偶然的馴化’的事件的影響”。在這里,我們也看到,人們已經(jīng)感覺到,對數(shù)據(jù)的收割正在蔓延至整個社會世界,分析那種數(shù)據(jù)中的模式、處理概率問題的新方法也隨之而出現(xiàn)。

讓我們通過說明,再次回到哈金關(guān)于我們應(yīng)該怎樣做統(tǒng)計史的論文。在那篇論文中,哈金指出“數(shù)的雪崩至少部分是工業(yè)化和人從農(nóng)村涌入城鎮(zhèn)的結(jié)果”。隨著工業(yè)化的發(fā)展和大部分國民人口向城市環(huán)境的集中,對人的統(tǒng)計也迅速擴(kuò)大了。哈金認(rèn)為,與隨這些基礎(chǔ)設(shè)施變化而來的可能性相伴的,是一種“崇拜數(shù)的,十足的拜物教”和與“新的清點”或“新的計數(shù)”相關(guān)的文化轉(zhuǎn)變。社會、技術(shù)和文化變化的這一結(jié)合導(dǎo)致了哈金所說的“數(shù)的雪崩”。人們在以新的方式清點人口的同時,也通過分類來給他們排序。就像哈金解釋的那樣,“在數(shù)的雪崩開始的時候,分類也變多了,因為這就是這種新話語的形式。”隨著新度量的出現(xiàn),人們也開始用新的方式來給人分類,而這又對人們感知和對待個體和集體的方式產(chǎn)生重大影響。這種新型的社會排序是隨管理不斷積累的關(guān)于人的數(shù)據(jù)的需求而出現(xiàn)的。在這里,哈金指出“許多我們用來思考人及其活動的現(xiàn)代范疇,都是在收集數(shù)據(jù)(numerical data)的過程中出現(xiàn)的。”因此,新的范疇出現(xiàn)了,人們通過它們來收集、分析這些新的數(shù)據(jù),而這又引出了各種各樣的“分類斗爭”(Tyler, 2015)。

哈金提出,與這些飛快增加的數(shù)相關(guān)的力量,部分在于這些數(shù)顯然的客觀性。哈金稱,統(tǒng)計數(shù)據(jù)“具有某種表面上的中立性”。正是這個中立的表象,給了它們一種權(quán)威的感覺,使它們獲得如此巨大的權(quán)力。與這種中立性相關(guān)的是這樣一種能力,即人們能用數(shù)和范疇來定義被看作正常的東西和因此被看作不正常的東西。就像哈金指出的那樣,“還有一些統(tǒng)計的元概念,其中最值得注意的是‘常態(tài)’。”因此,這些不斷積累的數(shù)據(jù)變成人們用來認(rèn)識和治理人口的核心手段,在這些數(shù)據(jù)中,各種理解和期待,和被強加的規(guī)范一起被生產(chǎn)出來。簡言之,哈金觀察到的,是“對人口的統(tǒng)計……形成了工業(yè)國家不可或缺的一部分”。工業(yè)現(xiàn)代性帶來了龐大的,關(guān)于人口的數(shù)據(jù)檔案(Featherstone, 2000)。

這一切的結(jié)果,是統(tǒng)計變成治理的一個重要成分。哈金的論證是,基于這些類型的數(shù)據(jù)的規(guī)范和分類使社會事實得以存在。哈金認(rèn)為:

統(tǒng)計幫助決定了關(guān)于社會的法律的形式和社會事實的性質(zhì)。它生成了人文學(xué)科內(nèi)的概念和分類。并且,統(tǒng)計資料的收集也至少創(chuàng)造出一個巨大的官僚機構(gòu)。這個機構(gòu)可能以為自己只是在提供信息,但它本身就是現(xiàn)代國家中權(quán)力技術(shù)的一部分。

《算法思維的張力:自動化、智能與認(rèn)識的政治》(The Tensions of Algorithmic Thinking: Automation, Intelligence and the Politics of Knowing)書封

統(tǒng)計數(shù)據(jù)因此也被納入了國家治理的基礎(chǔ)設(shè)施和模式本身——在過去20來年里,我們可以把公司和商業(yè)數(shù)據(jù)也算進(jìn)去。結(jié)果,圍繞這些數(shù)據(jù)的推理范疇和模式,也變成了國家正式法律結(jié)構(gòu)的一部分,直接影響了國家對待人的方式(一個與移民相關(guān)的例子見Schinkel, 2013),再一次地,用哈金的話來說,“統(tǒng)計官僚機構(gòu)不但通過創(chuàng)造行政裁決,也通過決定人必須在其中思考自身及其可能采取的行動的分類來施加自己的強制力”。這些新出現(xiàn)的數(shù)很快就定義了人們看待自身、看待別人的方式,也定義了限制和約束行動和機會的方式。所以,我們可以把大數(shù)據(jù)放到社會統(tǒng)計的這一悠久歷史中去,但我們還可以指出,隨著歷史的發(fā)展,特別是隨著商業(yè)機構(gòu)進(jìn)場,與國家聯(lián)手增強數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施、范圍、積累和部署,數(shù)據(jù)的規(guī)模變得越來越大了(Ajana, 2013; Beer, 2016; Kitchin, 2014)。

這表明,把哈金的這篇文章放進(jìn)統(tǒng)計發(fā)展的歷史中去考慮很重要,但這么做也開始把我們帶入超出該文范圍的領(lǐng)域。我想從這篇文章中接過來講的一點是,數(shù)據(jù)和度量的擴(kuò)張,和近代史上一個特殊的時刻分不開。這樣的感覺——數(shù)據(jù)在發(fā)揮著強大的排序功能——已經(jīng)有一段時間了,對這樣的認(rèn)識——現(xiàn)代化的進(jìn)步帶來了鋪天蓋地的信息洪流——來說也一樣。在這里,我想做的,是先把這個特殊的歷史語境放到一邊,我們還可以到其他地方去探索現(xiàn)在被稱為大數(shù)據(jù)的那個東西的譜系史(與大數(shù)據(jù)相關(guān)的社會統(tǒng)計史概述參見Beer, 2016, chapter 2)。相反,在意識到這個數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和文化史的時候,讓我們把注意力集中到大數(shù)據(jù)這個實際的概念或術(shù)語的相對較短的歷史上。我們需要進(jìn)一步的工作來限定當(dāng)前這種社會數(shù)據(jù)采取的形式的特殊的物質(zhì)和本體論屬性——比如說,基欽在做的工作(Kitchin 2014; Kitchin and McArdle, 2016)——但眼下,讓我們先把注意力轉(zhuǎn)向另外一個地方。大數(shù)據(jù)這個概念的歷史很短,它是一系列長得多的、橫跨成百上千年的歷史發(fā)展的一部分。在下文中,我想論證的是,我們需要關(guān)注大數(shù)據(jù)這個特殊概念在做的工作,特別是,如果我們要繼續(xù)嘗試更加全面地理解今天數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響的話。如此,重點在于,我們可以通過那些社會統(tǒng)計史著作來追溯作為一個現(xiàn)象的大數(shù)據(jù)的歷史——哪怕我們還是需要更多得多的工作,才能發(fā)展出一部更加全球的、更加“關(guān)聯(lián)的”(Bhambra,2014)統(tǒng)計史——但我們卻幾乎不理解大數(shù)據(jù)作為一個概念的誕生及其生命的歷史。而需要追溯、剖析和考察的,正是這個概念。事實上,本文的目的,就在于制定一個我們?yōu)槌浞掷斫獯髷?shù)據(jù)的政治而必須完成的工作計劃。

追溯作為概念的“大數(shù)據(jù)”

在這里,我希望我們能夠擺脫數(shù)據(jù)本身,開始?xì)v史地思考,人們是怎樣把這些數(shù)據(jù)概念化的。通過承認(rèn)關(guān)于人和人口的數(shù)據(jù)的積累的悠久歷史,我們可以開始研究在歷史上,人們是怎樣在概念上以不同的方式來呈現(xiàn)數(shù)據(jù)的,并因此而更加清楚地認(rèn)識到把大數(shù)據(jù)當(dāng)作一個物質(zhì)現(xiàn)象和流通概念的交織來研究這個計劃的重要性。

伊恩·哈金和斯圖亞特·艾爾登都指出,要真正理解概念的力量和影響,唯一的方式是把它們放到它們的歷史語境中去看。哈金的立場是,我們需要“在歷史現(xiàn)場探索概念之間的聯(lián)系”。類似地,艾爾登認(rèn)為“概念的歷史很重要,因為它強調(diào)了術(shù)語和意義與名稱之間的聯(lián)系;語境主義的進(jìn)路至關(guān)重要,它強調(diào)把文本放到它們的寫作情景中去讀的重要性”。聯(lián)系領(lǐng)土這個概念,艾爾登認(rèn)為“領(lǐng)土是一個詞、一個概念和一種實踐;我們只能從歷史來把握三者之間的關(guān)系”——這就是艾爾登在他的書《領(lǐng)土的誕生》(The Birth of Territory)中詳細(xì)展開的研究計劃。這里的重點在于,我們只能通過特定社會現(xiàn)象的話語和概念表述來理解它,并且我們也只能通過歷史地思考這些概念表述來理解它們。哈金和艾爾登都把概念放到了其歷史分析的核心。

哈金進(jìn)一步解釋了他的立場:

我們的概念的組織,和由此而來的哲學(xué)難題,有時和它們的歷史起源有關(guān)。在觀念要么通過演化、要么通過突變發(fā)生根本性變化的時候,我認(rèn)為,無論是什么使那個變化得以可能,都必定會在后續(xù)的推理上留下印記。

我們可以總結(jié)說,概念是其歷史起源的產(chǎn)物,但之后它們也會產(chǎn)生自己的社會影響力。因此,我們的概念的組織,處在社會變革的核心——觀念的變化力量強大。哈金指出,這些概念和引出這些概念的變革會在未來的推理上留下印記。它們會影響人們理解社會世界和對之做出行動的方式。如果我們在追蹤大數(shù)據(jù)概念的時候把這點牢記于心,那么,我們就不只要考察這個概念在其生命周期中產(chǎn)生的影響,還要考察它可能對未來的推理產(chǎn)生的影響。我們還需要考察注入大數(shù)據(jù)這個概念的話語框架和推理模式。因此,像大數(shù)據(jù)這樣的概念的譜系,旨在把一個概念的出現(xiàn),當(dāng)作向過去和未來延伸的推理的歷史脈絡(luò)的一部分來把握。一個概念的出現(xiàn)是一個時刻,但在這個時刻中,我們可以揭露某種更加長期的東西。

我們當(dāng)然可以看到在哈金和艾爾登的進(jìn)路中有福柯的影響在回響。我們可以通過轉(zhuǎn)向福柯一個相對更加著名的、最初發(fā)表于1980年的訪談,來放大這些回響。這個訪談聚焦于方法問題。在訪談中討論的福柯進(jìn)路的多個方面中,有一個主題和概念在塑造社會現(xiàn)實上的作用有關(guān)。在這里,福柯描述了他在自己作品中使用的一些方法,并特別強調(diào)了他對這點的關(guān)注,即,我們需要探索社會世界形成中的概念過程。他著重談到了自己對理解人們通過實踐生產(chǎn)“真”的不同方式的關(guān)注。就像福柯解釋的那樣:

把話說清楚:我的問題是要看到人是怎樣生產(chǎn)“真”(我再次重申,我說的生產(chǎn)“真”,指的不是生產(chǎn)真的言辭,而是說建立這樣的領(lǐng)域,其中人們可以把真假實踐變得有序、有關(guān))來治理(自己和他人)的。

這里不尋常的是,如此重要的東西,竟然被藏進(jìn)了括號。福柯感興趣的是探索人生產(chǎn)“真”的不同方式,通過這個探索來發(fā)現(xiàn)那些“真”是怎樣限定理解、行動和實踐的。他的意圖,是用事件和時刻來撬開這些“真”的機制,理解這些“真”的機制是怎樣激活實踐的。就像他說的那樣,“把單個實踐群(singular ensembles of practices)事件化,使我們可以把它們當(dāng)作不同的‘管轄’和‘驗真’機制來理解:用極其野蠻的話來說,我想做的就是這個”。因此,他的意圖是把握轉(zhuǎn)化為管轄邊界和界限的實踐,并同時看到“真”是怎樣以不同的方式得到驗證的——值得注意的是,他在其他地方也論證過,市場是“驗真的場所”。通過這么做,他的目標(biāo)是“重新把‘真’的生產(chǎn)放到歷史分析和政治批判的中心”。在其他地方,福柯把這種特定“真”的機制的生產(chǎn)或表現(xiàn),描述為一個“做真(alethurgy)”的過程——也就是說他把“‘真’的表現(xiàn)”理解為權(quán)力結(jié)構(gòu)構(gòu)造的核心。因此,我們可以在圍繞特定實踐的話語中發(fā)現(xiàn)這些“真”的機制及其有限權(quán)力。

在這點上,福柯的注意力轉(zhuǎn)向了“規(guī)劃(programmes)”,以便用這個例子來說明和解釋這些更廣泛的目標(biāo)。可以這樣解讀,在福柯談到規(guī)劃的時候,他說的是這樣一套實踐,“真”的機制在這套實踐中被想象并因此而變得可能。在這里,他談?wù)摰氖沁@樣的,對活動的規(guī)劃:這樣的規(guī)劃不總會成為現(xiàn)實,但我們可以用它們來探索觀念是怎樣被投射到社會世界上的。在訪談中,福柯被問到這樣一個問題,即怎樣看待這些規(guī)劃與實際上發(fā)生的現(xiàn)實的分離。福柯的回應(yīng)是強調(diào)理解世界怎樣被想象的重要性,因為只有這樣,我們才能理解世界是怎樣展開的。就像他解釋的那樣:

邊沁的全景敞視監(jiān)獄并不能很好地描述19世紀(jì)監(jiān)獄中“真實生活”。對此我的回答是:的確,如果我想描述監(jiān)獄中的“真實生活”,我不會去看邊沁。但這個“真實生活”和理論家的架構(gòu)不是一回事這個事實并不說明這些架構(gòu)因此就是烏托邦的、想象的等等。只有對實在缺乏理解的人才會這么認(rèn)為。對這些架構(gòu)闡述,首先就對應(yīng)著一系列多樣的實踐和策略。

這里福柯指的顯然是他為1975年的《規(guī)訓(xùn)與懲罰》做的工作。他認(rèn)為,像全景敞視監(jiān)獄那樣的概念中把握到的各種類型的規(guī)劃或想象的可能性很重要。這些類型的概念以不同方式織入現(xiàn)實,在融入管轄、邊界的時候,在驗證、授權(quán)和選擇將存在的東西的時候,它們也就變成了實踐的一部分。因此,概念或規(guī)劃可以以不總是顯而易見的方式,在實踐中得到說明。把它們和現(xiàn)實分開是錯誤的。因此,我們不能認(rèn)為,大數(shù)據(jù)只是一種存在于實際使用數(shù)據(jù)的實踐之外的規(guī)劃。類似的,大數(shù)據(jù)也不必然是一個很好的,用來看日常生活“現(xiàn)實”的概念;但它是一個很好的,用來理解這點——對當(dāng)代數(shù)據(jù)的各種看法是怎樣被納入對生活的想象,對“真”的生產(chǎn)和控制社會世界的閾限工作的——的概念。大數(shù)據(jù)無疑是當(dāng)代策略和實踐的一部分。這里的重點是,我們可以把大數(shù)據(jù)當(dāng)作一種需要以這樣的方式來分析的思想規(guī)劃來理解。

福柯進(jìn)一步擴(kuò)展了這點。他補充說,這些“規(guī)劃會在實在中引起一系列的效果(這當(dāng)然不是說它們會取代實在):它們會結(jié)晶為制度,它們會影響個體的行為,它們會起到‘網(wǎng)格’的作用,限制人們對事物的感知和評價”。這樣,想象的規(guī)劃和概念的構(gòu)造就轉(zhuǎn)化成了“真”的機制。也就是說,它們固化為實踐、組織、制度和行為。把這應(yīng)用到大數(shù)據(jù)上,我們就可以想象,何以大數(shù)據(jù)這個概念也攜帶著“限制人們對事物的感知和評價的‘網(wǎng)格’”。也就是說,不但應(yīng)用大數(shù)據(jù)本身會產(chǎn)生評價,而且,作為一種規(guī)劃的推理模式,大數(shù)據(jù)這個概念本身就帶來了為評價或判斷提供手段的價值和規(guī)范。不但數(shù)據(jù)會提供判斷,而且,大數(shù)據(jù)這個概念本身也會塑造關(guān)于價值的決定、判斷和觀念——因為它帶來了這樣一種看法,即我們可以通過特定類型的計算或數(shù),來了解個體、群體和社會世界。在大數(shù)據(jù)這里,這些東西通過各種關(guān)于大數(shù)據(jù)的規(guī)模和它能夠根除錯誤和低效的觀念變得合法化了(關(guān)于大數(shù)據(jù)中規(guī)模和準(zhǔn)確性的討論參見Boyd and Crawford, 2012)。大數(shù)據(jù)的這些規(guī)劃是帶著使一切變得可測量的欲望而來的。

對福柯來說,這些想象的規(guī)劃是否充分實現(xiàn)不一定重要,重要的是那些想象的規(guī)劃在塑造實踐上的影響,以及它們反映出來的那種更加廣泛的合理性。在大數(shù)據(jù)這里,我們可能看不到它的計劃或它想象的潛能充分實現(xiàn)的情況,但從很多方面來看,大數(shù)據(jù)這個概念的影響力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了數(shù)據(jù)本身的影響。因為規(guī)劃從來不會充分實現(xiàn)并不意味著它們就不重要了,尤其是在規(guī)劃變得備受矚目——就像當(dāng)前的大數(shù)據(jù)運動那樣——的時候。相反,我們應(yīng)該看到那個規(guī)劃是怎樣實施的,想象的成果是怎樣成為實踐和策略的一部分的,或它們是怎樣敘述或概括一種更廣泛的治理術(shù)、政治經(jīng)濟(jì)或流行的合理性和推理形式的。根據(jù)福柯:

這些對行為的規(guī)劃,這些管轄和驗真的機制不是為創(chuàng)造現(xiàn)實而弄出來的,失敗的架構(gòu)。它們是現(xiàn)實的碎片,它們在實在中引起了這樣的特殊效果:它們是隱含在人“引導(dǎo)”、“治理”和“指導(dǎo)”自己和他人的方式之中的真假區(qū)分。

在這里,作為名詞的規(guī)劃變成了作為動詞的規(guī)劃,變成了“為社會生活建立準(zhǔn)則”,而這些概念上的框架,也變成了現(xiàn)實的碎片。對福柯來說,這樣的規(guī)劃碎裂為現(xiàn)實。他感興趣的,正是把這些碎片拆開。福柯對真假的使用看似直白,但他指的,是這樣的規(guī)劃設(shè)定嚴(yán)格限制的強力方式。因此,對福柯來說,這樣的概念規(guī)劃“引起效果”并使事情發(fā)生。它們是治理的一部分,它們起到了通過對那些影響行為中的“真”的機制做出貢獻(xiàn)來塑造行為的作用。就像他進(jìn)一步解釋的那樣,我們需要關(guān)注“領(lǐng)域和對象的互相關(guān)聯(lián)的形成和……與之相關(guān)的可驗真、可證偽的話語;我感興趣的不只是它們的形成,還有它們在它們連接的實在中產(chǎn)生的效果”。一旦我們認(rèn)識到這樣的架構(gòu)對社會世界現(xiàn)實的行為來說的重要性,我們面臨的挑戰(zhàn)就變成了思考這個問題,即怎樣探索它們的出現(xiàn)和效果。

框定大數(shù)據(jù)

最近我們已經(jīng)看到一些開始思考或指出需要思考今天圍繞數(shù)據(jù)的概念和話語的作用的嘗試。比如說,羅伯·基欽指出,我們需要考察大數(shù)據(jù)的政治和經(jīng)濟(jì)框架。他指出,我們應(yīng)該考察“人們是怎樣發(fā)展出一套強大的合理性,來支撐對大數(shù)據(jù)技術(shù)和方案的推出和采納的”。基欽在指出這套合理性是一個更廣泛的計劃的一部分的同時,把他的討論聚焦于其四“大任務(wù)”,即“治理人”“管理組織”“撬動價值”和“生產(chǎn)資本”。

對基欽來說,我們需要探索這些支撐大數(shù)據(jù)的合理性,因為它們在大數(shù)據(jù)向更廣泛社會結(jié)構(gòu)和秩序的融入上起重要作用。這些合理性必須到大數(shù)據(jù)的話語機制中去找,因此,我們需要詳細(xì)、細(xì)致地關(guān)注這些機制,這樣我們才能理解大數(shù)據(jù)權(quán)力的動態(tài)變化。關(guān)注這些機制的一種方式是考察織入大數(shù)據(jù)運動的邏輯。就像基欽說的那樣:

我們可以通過思考反論點來說明正在被建構(gòu)起來的話語機制的力量——如今,我們很難說缺乏智慧和洞察力、生產(chǎn)力、競爭力、效率、效能、可持續(xù)性、安全性是一種可取的情況了。如果說大數(shù)據(jù)提供了所有這些好處,那么,(其話語)機制認(rèn)為,不發(fā)展大數(shù)據(jù)系統(tǒng)就沒有道理了。

在這里,思考那些支撐大數(shù)據(jù)的強大合理性的含義,揭露了話語的效力。大數(shù)據(jù)帶來了一種讓人服從的力量和一種很難批判或抗拒的合理性。我們可以認(rèn)為,這里面的核心處有一種新自由主義的推理或合理性,一種建立在以這樣的方式——把數(shù)據(jù)當(dāng)作在整個社會世界推廣市場模型的機制——來使用數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上的推理或合理性(相關(guān)的討論參見Beer, 2016)。這些思考讓基欽得出這樣的結(jié)論:“當(dāng)下需要通過具體的案例研究來完成的工作,是更加詳細(xì)地測繪和解構(gòu)正在被建構(gòu)起來的、正在展開的話語機制”。無疑,基欽的建議和我在本文開頭提出的計劃有相似之處。基欽給了我們一個起點,讓我們可以通過這個起點,來給我們從福柯、艾爾登和哈金作品中得出的那類觀察一個出口。就像基欽指出的那樣,“考慮到數(shù)據(jù)的效用,我們亟須從哲學(xué)和概念的角度來研究它們”。因此,我們需要的,是使我們能夠發(fā)展出更加豐富的,對于大數(shù)據(jù)的話語和合理性的理解的概念和歷史資源。我們也得出了這點。現(xiàn)在,我們需要想辦法擴(kuò)展這些洞見、落實這一進(jìn)路。我的建議是,我們應(yīng)該把注意力主要集中在大數(shù)據(jù)這個術(shù)語本身上,并開始從歷史和概念的角度來探索它。這將為我們提供一個回應(yīng)基欽更普遍呼吁的聚焦點。這么做在一定程度上要求我們不只要質(zhì)疑或反駁,更要去仔細(xì)地拆解“支持者宣稱大數(shù)據(jù)有積極破壞效果的話語”。我們需要通過說明圍繞大數(shù)據(jù)概念的修辭軌道來關(guān)注的,就是這個正在展開的話語機制。無疑,大數(shù)據(jù)不只是它的話語機制,它還有使它成為大數(shù)據(jù)的物質(zhì)屬性,但這種話語框架的特殊性塑造了那些物質(zhì)在場和大數(shù)據(jù)向更廣泛社會結(jié)構(gòu)和秩序的融入。

在其他地方,也有其他一些罕見的場合,在這些場合下,此類話語的力量已經(jīng)得到了承認(rèn)。對圖書館信息科學(xué)家羅納德·E.代伊(Ronald E. Day)來說,這種話語以一套特殊的主張為核心。對代伊來說,這里發(fā)生的,是從指某種靈活的、被告知的“信息”概念,向某種更加死板的東西的轉(zhuǎn)變。根據(jù)代伊,“最近,關(guān)于‘?dāng)?shù)據(jù)’的話語——這種話語把數(shù)據(jù)構(gòu)想為某種自動產(chǎn)生影響的在場或‘事實’——已經(jīng)取代了‘信息’的修辭。”因此,這個轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)向的,是這樣一種想法,即認(rèn)為數(shù)據(jù)等同于事實,它因此也就拋棄了對信息的更加開放的看法。對代伊來說,這是一個重要轉(zhuǎn)變,它使當(dāng)代的數(shù)據(jù)觀念在社會構(gòu)造中變得更加強大了。他繼續(xù)論證說,這些

主張認(rèn)為知識是直接作為“事實”呈現(xiàn)出來的,而不是通過技術(shù)、技藝、方法的方法找出來的,或通過理論或先驗概念闡釋出來的。數(shù)據(jù)說……數(shù)據(jù)向我們展示……我們只對數(shù)據(jù)感興趣(而不對證明/借口/你的意見/你的經(jīng)驗感興趣)……;現(xiàn)在,大數(shù)據(jù)及其挖掘與可視化為我們提供了一個重新看待世界的宏觀視角——這些和類似的措辭和比喻使空氣中彌漫著一種據(jù)說是一種新形式的知識和一種新的治理工具——據(jù)說它們優(yōu)于過去和當(dāng)下其他所有的知識和工具——的東西。(強調(diào)部分是原來就有的)

對代伊來說,就理解那些數(shù)據(jù)的強大作用而言,這種把數(shù)據(jù)呈現(xiàn)為事實的做法至關(guān)重要。就像在基欽那里那樣,代伊也探索了人們是怎樣以有說服力的、甚至是不容抗拒的方式呈現(xiàn)數(shù)據(jù)的。在上面的段落中,代伊為這種類型的話語框架在實踐中是怎樣起作用的提供了一些說明。在這些表述中,數(shù)據(jù)被看作客觀的、中立的、顯露真相的——數(shù)據(jù)不是可以質(zhì)疑或質(zhì)問的東西,毋寧說,它是一個社會事實,行為都應(yīng)該以它為中心。數(shù)據(jù)被看作一個不能用主觀意見來質(zhì)疑或?qū)沟闹卫砉ぞ摺T谶@種構(gòu)造下,數(shù)據(jù),就它對社會世界的全景觀測而言,被看作不容置疑的、準(zhǔn)確的和無所不包的。

《社交媒體與記憶的自動生產(chǎn):分類、分級和對過去的整理》(Social Media and the Automatic Production of Memory: Classification, Ranking and the Sorting of the Past)書封

這些立場提供了一些有啟發(fā)性的洞見,可實際上,我們也只是做到這種程度而已,即只是承認(rèn),需要思考伴隨這些數(shù)據(jù)的概念和話語框架。在一定程度上說,這個計劃的確亟需關(guān)注。現(xiàn)在,我們需要持續(xù)關(guān)注這點,即在這些洞見的基礎(chǔ)上建設(shè),復(fù)興——請允許我做這樣的假設(shè)——福柯如果要觀察大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)或誕生的話會采取的那種謀劃。

如果我們從大數(shù)據(jù)概念的歷史的角度來探索大數(shù)據(jù)的歷史的話,那么,我們應(yīng)該努力理解這個概念為塑造實踐和行為、為限制管轄和為建立“真”與可取的結(jié)果而做的工作。簡言之,我們應(yīng)該探索織就大數(shù)據(jù)這個術(shù)語的、大數(shù)據(jù)這個術(shù)語激發(fā)的世界觀或見解。也就是說,要這樣理解到大數(shù)據(jù)這個術(shù)語是在驗真的張力中被建造出來的,要看到它怎樣授權(quán)特定的行為、行動和結(jié)果。要看到它支持什么關(guān)于“真”的見解和觀念。要看到它是怎樣引入一套偏好和欲望,并在之后把這套偏好和欲望變得合法的。也就是說,要看到大數(shù)據(jù)這個概念本身就帶有政治目的,因為它就是來給價值劃界的。我們當(dāng)然可以從思考這個概念是怎樣通過它表面上的客觀和中立屬性,引出特定信任感的開始。簡言之,大數(shù)據(jù)的概念框定并補足了數(shù)據(jù)本身。記住這點,我們需要去考察這個概念做的是什么類型的工作,它是怎樣使我們看到那些數(shù)據(jù)的,以及,這個框架是怎樣和看待那個社會實際的特定方式交織在一起的。在這方面,大數(shù)據(jù)概念對數(shù)據(jù)的框定尤其厲害,它不但決定了我們從數(shù)據(jù)得到什么,也決定了單是把這兩個詞(即“大”和“數(shù)據(jù)”)一起說就已經(jīng)帶來的各種可能性。

這一進(jìn)路需要我們跨越不同領(lǐng)域來考察人們是怎樣使用大數(shù)據(jù)這個術(shù)語的。它將考察它在商業(yè)的、政治的、經(jīng)濟(jì)的和組織的話語中的部署方式,以及它在這些領(lǐng)域做的是什么類型的工作。聚焦于此將有望開啟更加廣泛的政治母題,因為它們也滲入了日常治理和社會排序的語言。

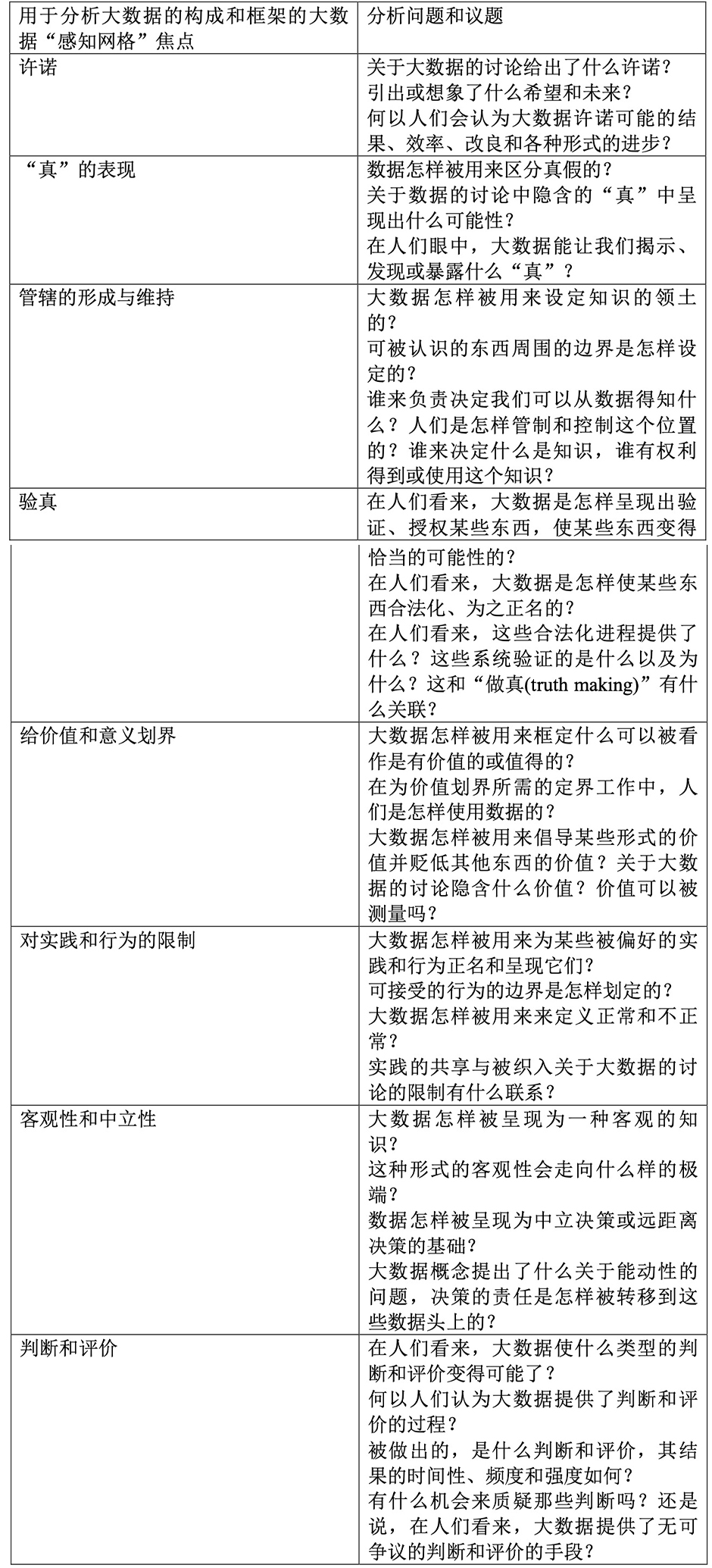

在這些討論的基礎(chǔ)上,我將在下表中總結(jié)擴(kuò)展這一計劃所需要的核心分析要點。下表為探索大數(shù)據(jù)概念做的工作提供了一個分析框架。表格左欄是分析要點,右欄是那些分析點提出的各種類型的問題。希望這些分析上的出發(fā)點能揭示大數(shù)據(jù)這個概念隱而不露的動力機制,并因此而使我們能夠把它當(dāng)作一種對活動的規(guī)劃和一種在社會世界的限制和實踐中實現(xiàn)的思維方式來分析。這個框架是啟發(fā)式的,我們可以用它來指導(dǎo)和塑造我們的分析,但我們也需要對它進(jìn)行調(diào)整。這里我要指出的是,我們可以用下表提供的框架來探索大數(shù)據(jù)這個概念是怎樣在不同社會領(lǐng)域的數(shù)據(jù)構(gòu)建中起作用和得到落實的。簡言之,這是一個分析框架,它適用于一切談?wù)摯髷?shù)據(jù)的場合。

用于建構(gòu)對“大數(shù)據(jù)”概念所做之工作的分析框架

結(jié)論

作為總結(jié),我想指出,我們已經(jīng)對——用哈金的話來說——數(shù)據(jù)怎樣“造人”有一個相對明確的理解了,但我們對概念怎樣造出那些數(shù)據(jù)的理解還相對貧乏。這不是說,當(dāng)前的數(shù)據(jù)時刻的特殊物質(zhì)屬性就不重要了,顯然,我們也需要進(jìn)一步研究這些物質(zhì)屬性,這樣我們才能理解這些屬性是怎樣把它們和更廣泛的社會統(tǒng)計史聯(lián)系在一起,或怎樣使它們不同于以往的數(shù)據(jù)的。不過,本文想說的是,我們需要仔細(xì)研究大數(shù)據(jù)概念的軌跡和影響。我們需要問,這個術(shù)語做的是什么工作以及它已經(jīng)做了什么工作。我們需要研究大數(shù)據(jù)概念是怎樣在組織、撥款機構(gòu)、政治和政策界的話語中,在新聞中,在社會評論中,在其他各個領(lǐng)域中站穩(wěn)腳跟的?我們需要考察這個強大概念的出現(xiàn),理解人們是怎樣在使用它的過程中塑造和重新塑造它的。我們還需要理解大數(shù)據(jù)這個術(shù)語是怎樣產(chǎn)生數(shù)據(jù),給數(shù)據(jù)生命,使數(shù)據(jù)變得強大而重要的。

這種進(jìn)路的支點,是這樣一種追求,即更加細(xì)致地理解大數(shù)據(jù)作為一個概念是怎樣再造價值和意義觀念的。大數(shù)據(jù)的概念看似不重要——它可能會被當(dāng)作“生意”人或“管理”人員的夸夸其談而打發(fā)過去,可能會被當(dāng)作一時的流行風(fēng)尚,也可能會被當(dāng)作當(dāng)代媒介文化中無意義的廢話的一部分——但這個術(shù)語被使用的規(guī)模表明,事實可能并非如此。大數(shù)據(jù)這個術(shù)語做了很多工作,在撥款、管理、決策、“人力資本”和生產(chǎn)與消費的日常實踐中,它是一個有說服力的存在。我們需要關(guān)注大數(shù)據(jù)這個概念做的工作,尤其是因為概念做的工作,往往比實際的數(shù)據(jù)本身做的還要多。的確,我們可以用大數(shù)據(jù)這個術(shù)語來揭示那種在日常的、組織的和社會的生活中引入數(shù)據(jù)和度量引導(dǎo)的過程的思考和推理方式。這個概念起的作用,在一定程度上和它給被重視的或被認(rèn)為有價值的東西劃界的不同方式有關(guān)。這個術(shù)語會給一些決定信心、權(quán)威和客觀性,然后,這些決定就會通過數(shù)據(jù)本身得以實現(xiàn)。這也就給了這個特殊的術(shù)語一種極為強大的社會存在,而我們需要拆解的,正是這個存在。因此,我們需要到人們使用這個術(shù)語的歷史中去尋找線索。

這一切需要我們理解人們是在怎樣的看法中,通過怎樣的看法來傳達(dá)大數(shù)據(jù)觀念的。我們需要看到大數(shù)據(jù)是怎樣被喚起的、而它又激起了何種結(jié)果和感受力。大數(shù)據(jù)的力量不只在于數(shù)據(jù)本身,也在于人們想象和展望數(shù)據(jù)及其潛能的方式。理解大數(shù)據(jù)的力量、影響和波及范圍需要我們在理解物質(zhì)數(shù)據(jù)的施為影響的同時,關(guān)注框定物質(zhì)數(shù)據(jù)的概念。我要指出的是,迄今為止,我們實際上把所有的注意力都集中到了現(xiàn)象上,而幾乎不怎么關(guān)注定義、制定、引出那些表面上的大數(shù)據(jù)的強大概念。

回顧一些重要歷史敘述,我們很快就能看到,大數(shù)據(jù)最新的地方,倒不一定是數(shù)據(jù)的快速積累——雖然這點是一套已有的漫長譜系線索中的一個重要部分或重要時刻——而在于大數(shù)據(jù)這個概念在商業(yè)、組織和經(jīng)濟(jì)上具備的巨大力量。出于這個原因,我想建議,現(xiàn)在,我們需要給這個強大、重要的概念一些關(guān)注,尤其是在它以如此之多的方式定義著當(dāng)代生活的情況下。已經(jīng)有學(xué)者論證過,在思考我們的生活是怎樣被測量的時候,我們需要思考伴隨那個測量的思想模式和風(fēng)格,而不只是把注意力集中在技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施上(參見Elden, 2006: 139-148; Hacking, 1990; Porter, 1986, 1995)。對大數(shù)據(jù)來說肯定也是這樣。對大數(shù)據(jù)的追求,和統(tǒng)計測量人口的追求一樣,既和一種推理方式或一種思維方式有關(guān),又和它生成的那個組合體有關(guān)。

研究這些思維方式或推理風(fēng)格的方法,是拆解和說明大數(shù)據(jù)這個標(biāo)簽在形形色色社會領(lǐng)域中所起的作用。當(dāng)然,任何把大數(shù)據(jù)的物質(zhì)現(xiàn)象和大數(shù)據(jù)的概念分開的做法都具有誤導(dǎo)性,因為二者是一起發(fā)生作用、密切交織在一起的。在這里,我的重點是,我們需要思考大數(shù)據(jù)展開的歷史語境,我們需要把它看作對人和人口的測量的一系列長期發(fā)展的一部分。不過,在追求更加注重語境的理解的同時,我們也需要考察大數(shù)據(jù)這個概念和對這個術(shù)語的使用所包含、概括的那種數(shù)據(jù)思維。在度量的基礎(chǔ)上理解社會世界的進(jìn)路的漫長展開中的這個特殊時刻有一些東西值得說道,在那段歷史上,這個特殊的時刻有很多在物質(zhì)上獨特的地方,但這些需要說道的東西也要求我們在理解這些表面上新的數(shù)據(jù)形式的同時,也關(guān)注它們在圍繞、滲透它們的話語中被包裝、呈現(xiàn)和推出的方式。這可能是也可能不是社會統(tǒng)計度量史上的一個重要時刻,但它無論如何都是這樣一個時刻:此刻,一個特殊的概念正在流行,并且,這個概念的力量值得反思。只有通過分析大數(shù)據(jù)的物質(zhì)性和大數(shù)據(jù)這個概念(我們正是通過這個概念來理解這些物質(zhì)轉(zhuǎn)變的)之間的互聯(lián),我們才能以一種在歷史上知情且批判的方式來理解大數(shù)據(jù)。也許,關(guān)于那段漫長歷史上的這個時刻的最有趣的地方也正在于,我們有大數(shù)據(jù)這樣一個流行且顯眼的概念,它以這樣的方式向我們呈現(xiàn)這個現(xiàn)象,仿佛它是那個歷史中一個突然出現(xiàn)的、獨一無二的時刻。

注釋:

[1] 在本文中,我沒有定義“大數(shù)據(jù)”本身。原因有二。首先,有學(xué)者在其他地方已經(jīng)提供過這樣的定義了,如羅伯·基欽(2014)對大數(shù)據(jù)的權(quán)威概述(該書包含一個詳細(xì)概述大數(shù)據(jù)的章節(jié),見Kitchin, 2014: 67-79)。其次,我在本文中概述的進(jìn)路旨在研究與“大數(shù)據(jù)”這個術(shù)語相關(guān)的意義的合理性。如此,它旨在研究與這個特殊術(shù)語相關(guān)的各種定義,而不把它當(dāng)作一個固定的實體來對待。實際上,本文旨在把大數(shù)據(jù)這個術(shù)語當(dāng)作探索這些定義陳述與理解的一種方式——從一開始就把它定義得太死的話會妨礙本文的推進(jìn)和展開。

參考文獻(xiàn):

Ajana B (2013) Governing Through Biometrics: The Biopolitics of Identity. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Beer D (2016) Metric Power. London: Palgrave Macmillan.

Bhambra GK (2014) Connected Sociologies. London: Bloomsbury.

boyd D and Crawford K (2012) Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society 15(5): 662–679.

Day R (2014) Indexing it All: The Subject in the Age of Documentation, Information, and Data. Cambridge, MA: MIT Press.

Desrosie`res A (1998) The Politics of Numbers: A History of Statistical Reasoning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Elden S (2006) Speaking Against Number: Heidegger, Language and the Politics of Calculation. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Elden S (2007) Governmentality, calculation, territory. Environment and Planning D: Society and Space 25(3): 562–580.

Elden S (2013a) How should we do the history of territory? Territory, Politics, Governance 1(1): 5–20.

Elden S (2013b) The Birth of Territory. Chicago: Chicago University Press.

Espeland WN and Sauder M (2007) Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds. American Journal of Sociology 113(1): 1–40.

Espeland WN and Stevens ML (2008) A sociology of quantification. European Journal of Sociology 49(3): 401–436.

Featherstone M (2000) Archiving cultures. British Journal of Sociology 51(1): 168–184.

Foucault M (1991) Questions of method. In: Burchill G, Gordon C and Miller P (eds) The Foucault Effect. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 73–86.

Foucault M (2007) Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Foucault M (2008) The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Foucault M (2014) On the Government of the Living: Lectures at the Collège de France 1979–1980. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hacking I (1990) The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press.

Hacking I (1991) How should we do the history of statistics?. In: Burchill G, Gordon C and Miller P (eds) The Foucault Effect Chicago: The University of Chicago Press, pp. 181–195.

Halpern O (2014) Beautiful Data: A History of Vision and Reason since 1945. Durham, NC: Duke University Press.

Kitchin R (2014) The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures & their Consequences. London: Sage.

Kitchin R and McArdle G (2016) What makes big data, big data? Exploring the ontological characteristics of 26 datasets. Big Data & Society 3: 1–10.

MacKenzie D (1981) Statistics in Britain: The Social Construction of Scientific Knowledge. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Manning P (2013) Big Data in History. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Porter TM (1986) The Rise of Statistical Thinking 1820–1900. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Porter TM (1995) Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rottenburg R, Merry SE, Park SJ, et al. (eds) (2015) The World of Indicators: The Making of Governmental Knowledge Through Quantification. Cambridge: Cambridge University Press.

Savage M (2013) The ‘social life of methods’: A critical introduction. Theory, Culture & Society 30(4): 3–21.

Schinkel W (2013) The imagination of ‘society’ in measurements of immigrant integration. Ethnic and Racial Studies 36(7): 1142–1161.

Tyler I (2015) Classificatory struggles: Class, culture and inequality in neoliberal times. The Sociological Review 63(2): 493–511.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司