- +1

曾是大國標(biāo)準(zhǔn)之一的“戰(zhàn)車”,為什么在秦兵馬俑陣中淪為配角

赫赫戰(zhàn)車陣

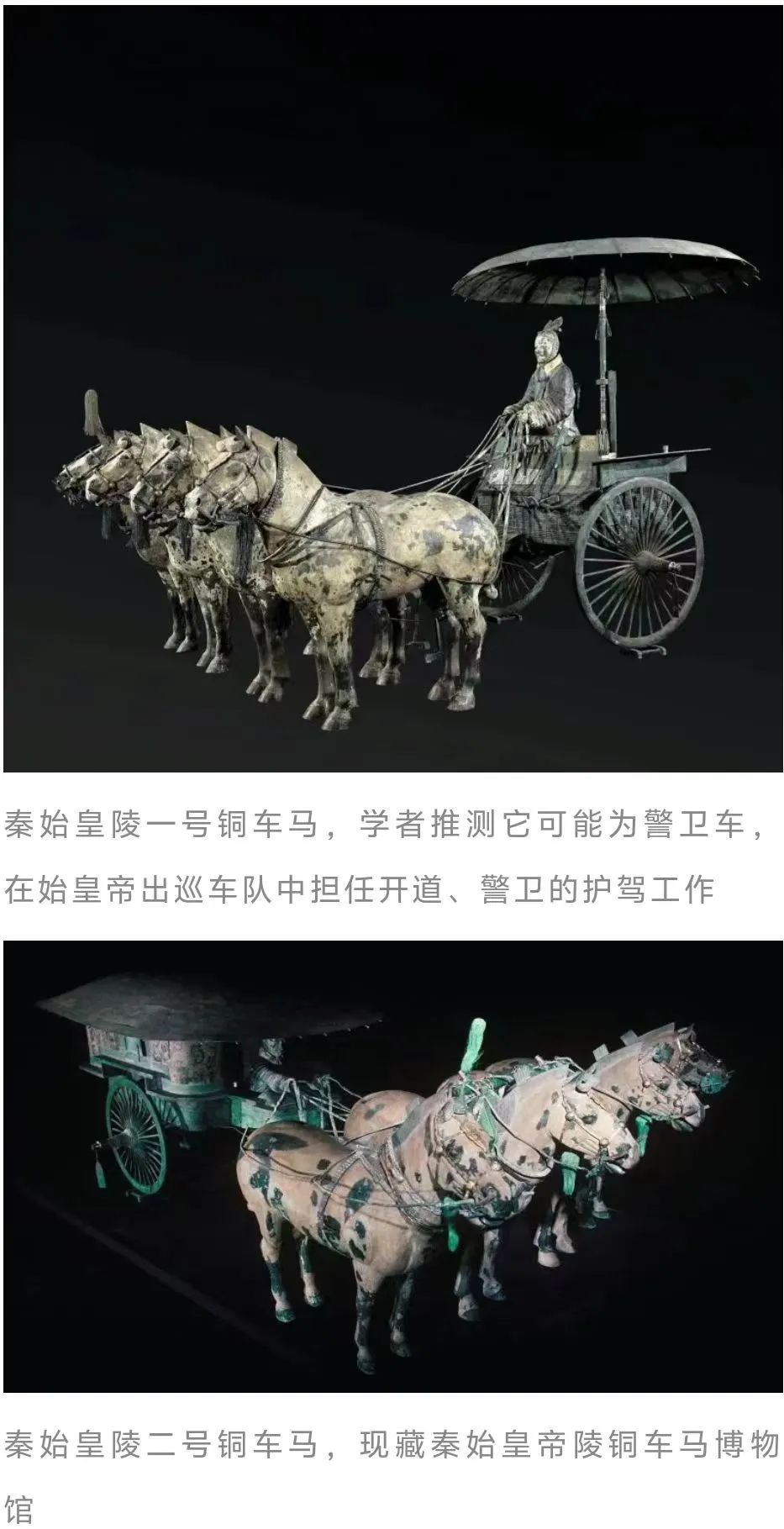

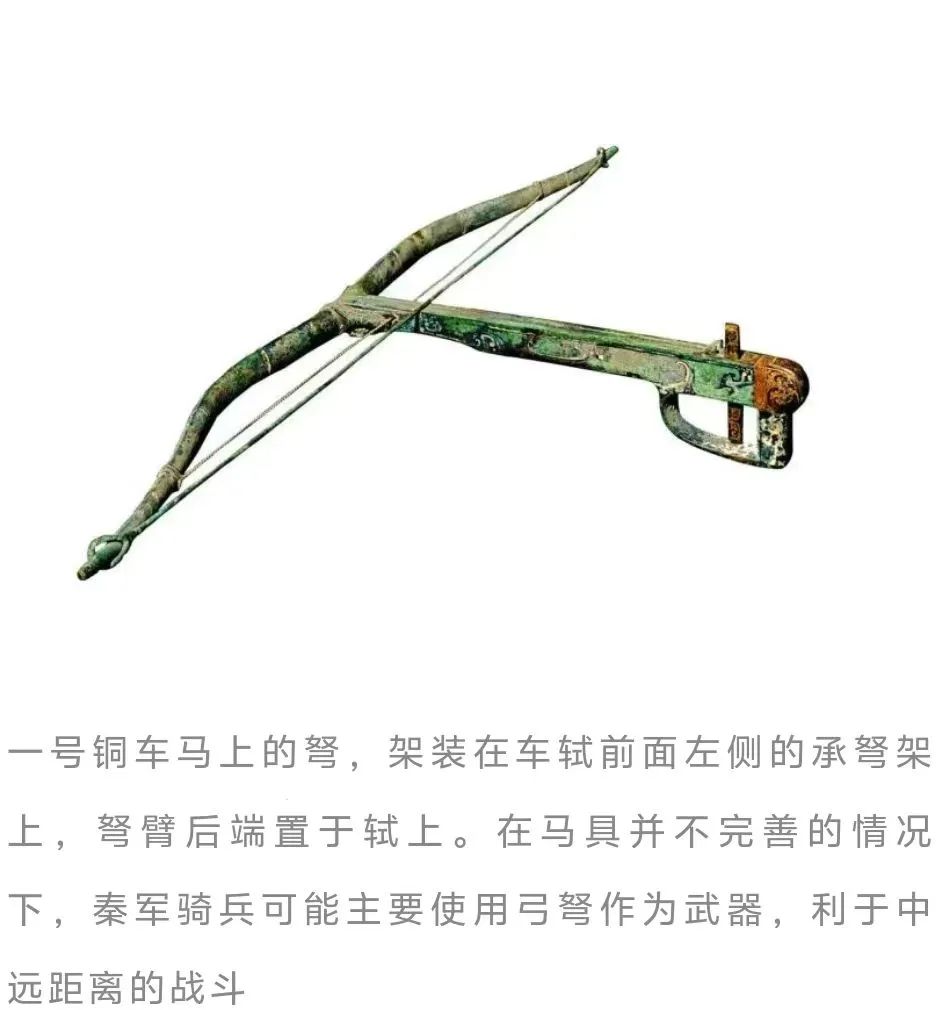

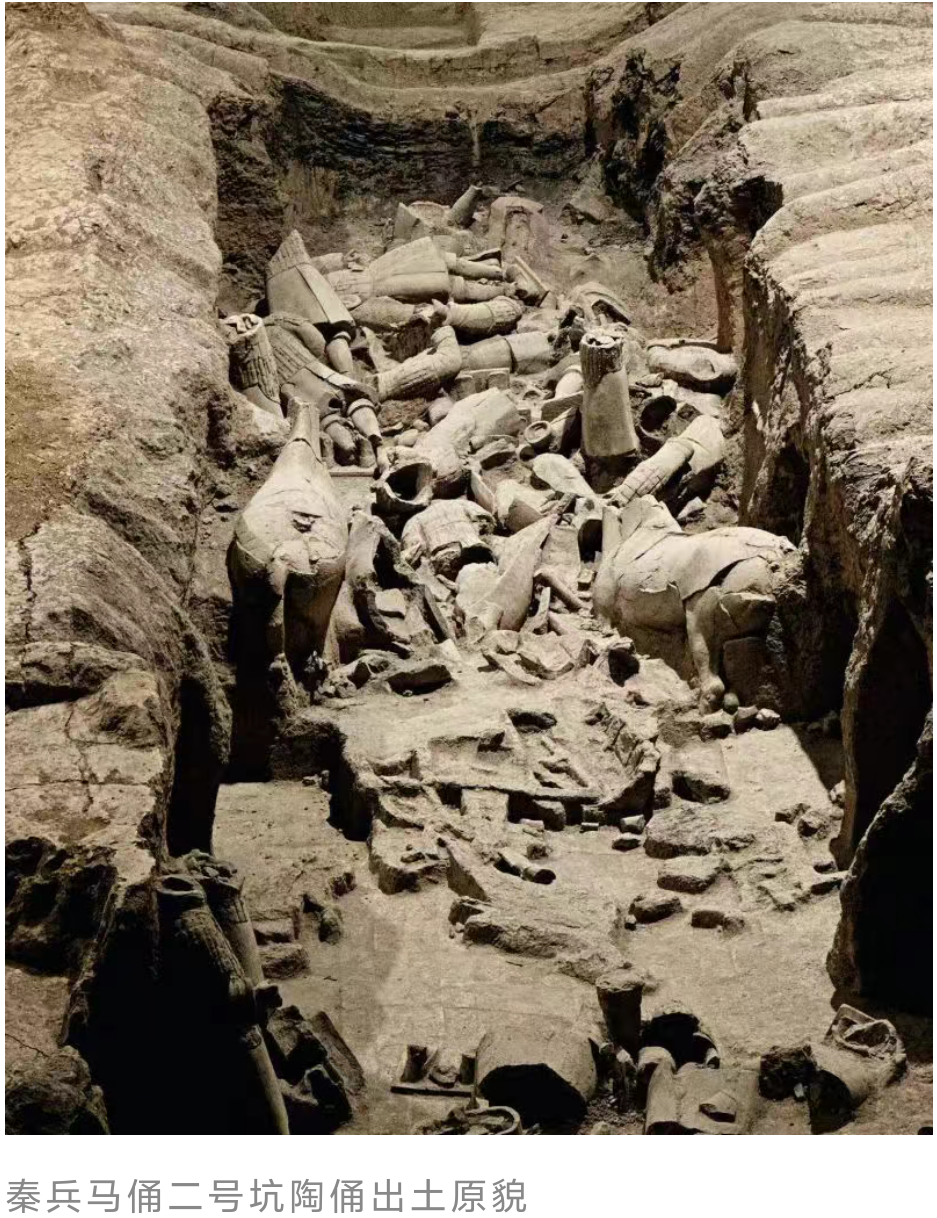

秦始皇陵一、二、三號兵馬俑坑里發(fā)現(xiàn)大量“軍用”馬拉戰(zhàn)車,其總數(shù)超過100乘。其中又以二號兵馬俑坑數(shù)量最多,共有近90乘。這些戰(zhàn)車均為木質(zhì),其大小和結(jié)構(gòu)與真實(shí)戰(zhàn)車完全相同。車輛為單轅、雙輪,前駕四匹陶馬。另外,秦俑坑出土的戰(zhàn)車一律無蓋,與《后漢·輿服志》所謂“古之戰(zhàn)車不巾不蓋”相合。這也是戰(zhàn)車與一般馬車的重要區(qū)別。與后者車坐乘的情況不同,戰(zhàn)車上的甲士需要立于車上或持弓弩遠(yuǎn)射,或操戈與敵格斗,故而車輛有車蓋、車帷反而不便。

在牽引戰(zhàn)車的4匹陶馬里,中間兩馬(稱為“服馬”)的肩頸處各放一具人字形馬軛,軛的中央均捆縛于車轅的衡(即車轅前端的一根橫木)上,在軛靠內(nèi)側(cè)的人字形頭上連接一根靷繩(拉車的動力繩)。而兩側(cè)雙馬(稱為“驂馬”)胸部也各套著靷繩,佐助服馬拉車。這樣一來,服馬是用肩胛的環(huán)形力量拉車,驂馬是用胸肌承力拉車,馬力可以充分發(fā)揮。這種軛靷式系駕法比起古代西方的“頸式系駕法”要先進(jìn)得多,西式古代戰(zhàn)車用頸帶將牲畜固定在衡上。由于頸帶是牲畜曳車前進(jìn)時(shí)的主要受力部位,采用這種系駕法時(shí),馬的氣管受到頸帶壓迫,跑得愈快,頸帶勒得越緊,愈感呼吸困難,致使馬力無法充分發(fā)揮。

毫無疑問,戰(zhàn)車上的甲士,是戰(zhàn)車的戰(zhàn)斗力所在。大部分秦俑戰(zhàn)車都配有三名乘員。中間是御手,兩側(cè)是甲士(稱為“車左”“車右”)。御手負(fù)責(zé)駕馭馬車行動,他一旦受傷,車馬便會失去控制,因此是重點(diǎn)防護(hù)對象。相比之下,“車左”“車右”因?yàn)橐獡]動兵器格斗,其身上所穿臂甲(古名披膊)要輕便許多。

戰(zhàn)車在戰(zhàn)場上的對手,自然包括敵軍的戰(zhàn)車。當(dāng)戰(zhàn)斗開始后,雙方戰(zhàn)車一進(jìn)入彼此弓箭的射程,甲士就開始對射,目標(biāo)自然首指戰(zhàn)馬,次及御手和戰(zhàn)士。因?yàn)閼?zhàn)車是軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗沖鋒的核心,戰(zhàn)馬又是戰(zhàn)車的動力來源,削弱敵方戰(zhàn)斗力的有效方法就是打擊戰(zhàn)馬。對射如不能阻止對方前進(jìn),車上甲士就要在兩車交叉駛過的短時(shí)間內(nèi)(雙方戰(zhàn)車相向沖鋒,不能面對面地撞上,那樣就會人仰馬翻同歸于盡,所以是從右邊錯轂交錯而過),同時(shí)揮戟奮擊,與對面敵手進(jìn)行交鋒。戰(zhàn)車車輿設(shè)計(jì)就是針對這種交鋒情況:戰(zhàn)斗的車輛沒有車篷,車輿比較低矮,適合甲士揮舞戈、戟,有的車輿上還設(shè)有金屬護(hù)板,保護(hù)車內(nèi)甲士的下半身。揮舞的長柄戈、戟,不僅可以觸及車右或主帥,還可以觸及中間的御手。這時(shí)雙方的甲士除攻擊對方,首要任務(wù)是保護(hù)御手,因?yàn)橛譀]有兵器,且不能分散注意力進(jìn)行自衛(wèi)。如果一次交鋒未決勝負(fù),雙方即回車重新開始。事實(shí)上,在大規(guī)模車戰(zhàn)的混戰(zhàn)中,能沖過一輛又一輛敵車而不被擊毀,有能力回車再戰(zhàn)的,無疑是這場戰(zhàn)爭的勝利一方。

另外,秦兵馬俑坑里還出土了幾種“特種”戰(zhàn)車。譬如一號兵馬俑坑里發(fā)現(xiàn)的一部戰(zhàn)車,其左驂馬臀后出土了一處戰(zhàn)鼓遺跡。從史料上看, 這種裝備鼓(和金)的戰(zhàn)車,應(yīng)該就是高級軍官(車左)乘坐的指揮車。所謂“鼓之則進(jìn),重鼓則擊”。而“金”是指揮軍隊(duì)收兵及退兵的號令,所謂“金之則止,重金則退”。“鼓失次者有誅”,不聽鼓(金)聲指揮者是死罪。《左傳·成公二年(前589)》,齊國與晉國在鞌交戰(zhàn)。晉軍主將郤克,乘坐指揮車的御手是解張,“鄭丘緩為(車)右”。戰(zhàn)前,齊頃公口氣很大,揚(yáng)言“滅此朝食”。兩軍激戰(zhàn)的時(shí)候,郤克“傷于矢,流血及屨,未絕鼓音”,晉軍士兵見狀大受鼓舞,全力沖鋒。齊軍不支敗退,就連齊頃公也差點(diǎn)當(dāng)了俘虜。這就是一個(gè)指揮車在戰(zhàn)場發(fā)揮作用的典型例子。

另外,在秦兵馬俑坑里還出土了兩人乘與四人乘的戰(zhàn)車。兩人乘的戰(zhàn)車稱為“佐車”,見于兵馬俑二號坑。這種戰(zhàn)車上只有御手和車右。結(jié)合指揮車的情況看,空出的位置(車左)顯然是留給高級軍官的,“佐車”實(shí)際上就是他們的“備用車”。《禮記·檀弓上》記載,“魯莊公及宋人戰(zhàn)于乘丘……馬驚敗績,公隊(duì),佐車授綏”,說明因?yàn)閼?zhàn)馬受驚從戰(zhàn)車墜落的魯莊公全靠上了佐車才幸免于難。至于四人乘的戰(zhàn)車(“駟乘車”)出土于兵馬俑三號坑,除了御手和將佐之外還配有兩名甲士強(qiáng)化戰(zhàn)斗力。這種特殊的配置暗示車上將佐級別很高。

衰弱的車戰(zhàn)

實(shí)際上,無論是駕駛戰(zhàn)車的御手,還是負(fù)責(zé)交戰(zhàn)的甲士,都必須經(jīng)過長期、協(xié)同的嚴(yán)格訓(xùn)練。睡虎地秦墓出土竹簡《秦律雜抄·除吏律》上記載:駕者已學(xué)習(xí)四年仍不能駕車,要處罰負(fù)責(zé)的教練;駕者本人應(yīng)免職,并補(bǔ)服四年內(nèi)應(yīng)服的徭役。以此可見,要當(dāng)上戰(zhàn)車御手,須經(jīng)過至多4年的嚴(yán)格訓(xùn)練,可比如今考駕照難多了。另外,成書于戰(zhàn)國時(shí)期的《六韜·武車士》有載,車上甲士的門檻也很高:

“取年四十以下,長七尺五寸以上,走能逐奔馬,及馳而乘之,前后左右上下周旋,能縛束旌旗,力能彀八石弩,射前后左右皆便習(xí)者。”

正因如此,如同現(xiàn)在的戰(zhàn)斗機(jī)飛行員一樣,戰(zhàn)車兵是古時(shí)十足的高級技術(shù)兵種。《詩經(jīng)·周南》就稱這些“赳赳武夫”為“公侯干城”“公侯腹心”。先秦時(shí)期,華夏諸國每個(gè)貴族男性成員,都要受孔子所說的禮、樂、射、御、書、數(shù)“六藝”的訓(xùn)練。其中的射(射箭)和御(駕車技術(shù))就是車戰(zhàn)甲士必具技能,甚至樂中的“武舞”,也是操練一整套方陣隊(duì)列的軍事訓(xùn)練。在六藝中,射箭技術(shù)是古代“士”最重要的練習(xí)項(xiàng)目。據(jù)《左傳·昭公元年》記載,鄭國大夫徐吾犯的妹妹是個(gè)美女,被貴族子晳和子南同時(shí)追求。兩人同意公平競爭,讓女孩子自己挑。子晳打扮得漂漂亮亮,溫文爾雅;而子南則“戎服入,左右射,超乘而出”。結(jié)果當(dāng)然是美女愛英雄,妹子最后嫁給了子南。

相比之下,先秦時(shí)期的步卒(徒兵),裝備簡陋,也形不成多強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。雖然一部戰(zhàn)車按制度配有數(shù)量不等的徒兵,但直到春秋時(shí)期,決定勝負(fù)的主要仍是車戰(zhàn)。當(dāng)一方的車兵被擊潰后,那么真正的戰(zhàn)斗也就結(jié)束了。相比徒兵,戰(zhàn)車有兩大優(yōu)勢,一是有較強(qiáng)的機(jī)動性:由于馬匹的加入,大大提升軍隊(duì)的沖鋒速度,不同類型的甲士互相配合又提高了戰(zhàn)爭的效率;二是沖鋒時(shí)破襲力大,在使用青銅兵器的時(shí)代,手中的盾牌與身上的甲胄可防御對方箭矢,戰(zhàn)車可以有恃無恐地向敵方?jīng)_擊。換言之,每一輛戰(zhàn)車就是一座運(yùn)動軍事堡壘,攻守兼?zhèn)洌匚痪透F(xiàn)代坦克差不多。日本至今仍用“戰(zhàn)車”這兩個(gè)漢字指代坦克,倒是顯得頗有古風(fēng)。故而《六韜》就說,“易戰(zhàn)(在平坦地形作戰(zhàn))之法,一車當(dāng)步卒八十人”“險(xiǎn)戰(zhàn)(在險(xiǎn)阻地形作戰(zhàn))之法,一車當(dāng)步卒四十人”。

在這種情況下,春秋時(shí)代華夏各國計(jì)算武力,往往只算戰(zhàn)車多少乘,甲士多少萬,很少計(jì)算步卒人數(shù)。齊桓公九合諸侯,首霸中原之時(shí),所倚仗的就是戰(zhàn)車千乘,甲士三萬。華夏諸國里,擁有戰(zhàn)車千乘(“千乘之國”)便可號稱大國。到春秋后期,更是出現(xiàn)擁有幾千乘戰(zhàn)車的超級大國。在前529年的平丘之會上,晉國為威懾產(chǎn)生離心傾向的仆從國,以4000輛戰(zhàn)車列隊(duì)炫耀武力,這就是所謂“寡君有甲車四千乘在,雖以無道行之,必可畏也!”平丘在今河南新鄉(xiāng),參與會盟之外,晉國國內(nèi)自然也有留守兵力。楚國人就估算晉國大夫韓氏、羊舌氏兩家加起來就是“十家九縣,長轂九百”(即900輛戰(zhàn)車),晉國另外還有四十個(gè)縣,“遺守四千”。全國加起來的戰(zhàn)車數(shù)量足有4900輛之多,相當(dāng)于5個(gè)“千乘之國”,確是令人咋舌的強(qiáng)大軍事力量。

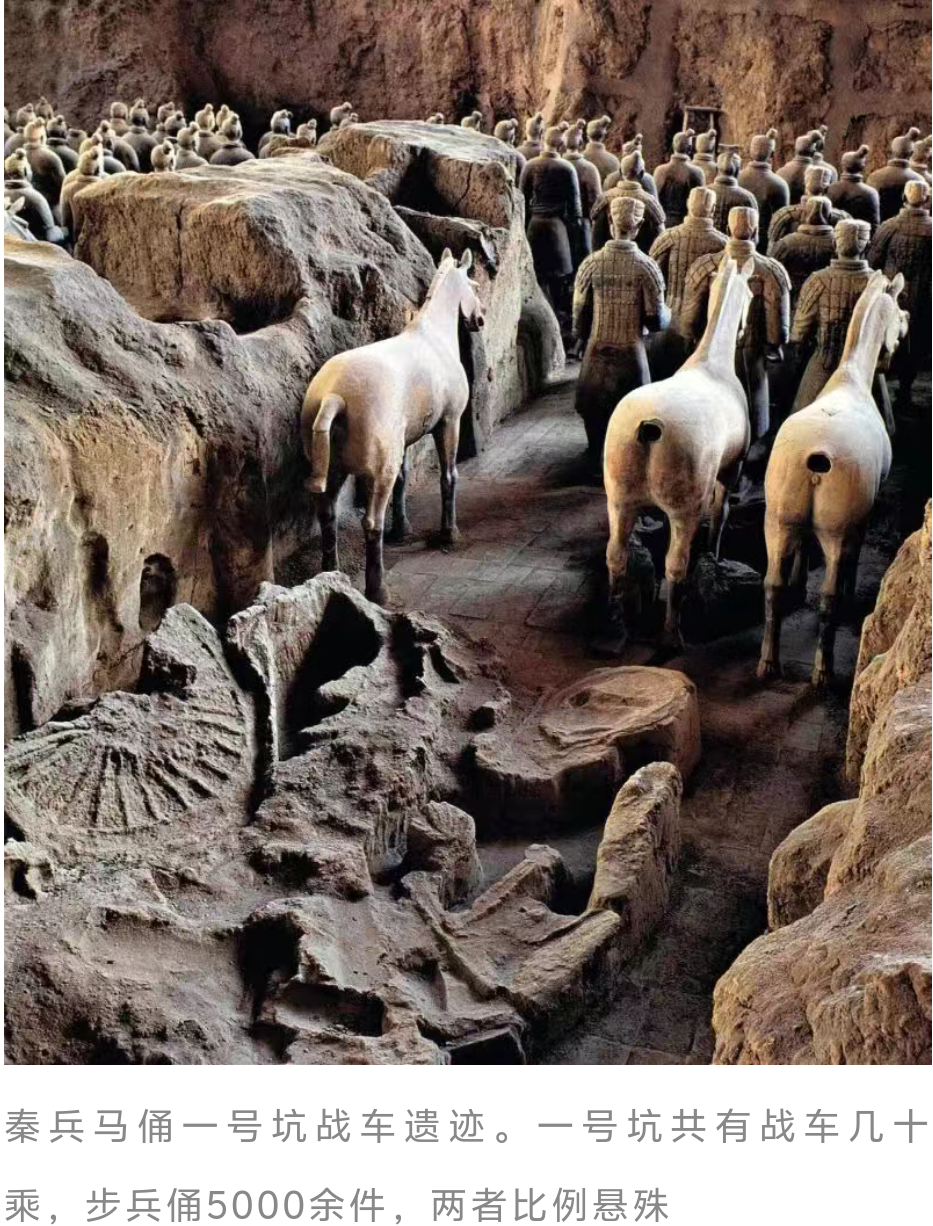

可是,在秦始皇陵兵馬俑里,馬拉戰(zhàn)車卻失去如此顯赫的地位。譬如一號俑坑是戰(zhàn)車與步兵相間排列的大型軍陣,面寬近60米,縱深約200米,共有戰(zhàn)車幾十乘,步兵俑5000余件,兩者比例可以用懸殊來形容。這也反映出戰(zhàn)國后期至秦代軍事格局的一個(gè)重要變化:車兵不再是戰(zhàn)場主角,馬拉戰(zhàn)車也不再起到戰(zhàn)爭的核心作用。

究其原因,是戰(zhàn)場地理環(huán)境發(fā)生的巨大變化。相對步兵,戰(zhàn)車對地形的適應(yīng)性很差。《六韜》就說:“車,貴知地形。”書里更總結(jié)了車戰(zhàn)的十種“死地”,諸如地形險(xiǎn)阻、道路崩塌、側(cè)鄰河川、地面卑濕、地有積水、坡度太大、土質(zhì)黏滯、野草叢生等等。而丘陵山林或水鄉(xiāng)澤國,更是戰(zhàn)車之絕地。直到春秋前期,這尚不是嚴(yán)重的問題。當(dāng)時(shí)政治活動中心多處于黃河中下游平原上,這里非常適宜戰(zhàn)車縱橫馳突,就春秋時(shí)期幾次著名大戰(zhàn)役來說,如城濮之戰(zhàn)、邲之戰(zhàn)、鄢陵之戰(zhàn)、鞌之戰(zhàn)等就全是在黃河流域的大平原上進(jìn)行,以戰(zhàn)車作一次性正面沖擊即決定勝負(fù)的戰(zhàn)術(shù)可以說是順理成章的。

然而,隨著華夏文明不斷擴(kuò)展,戰(zhàn)爭也突破黃河中下游平原的狹小范圍,山川險(xiǎn)隘成為兩軍廝殺戰(zhàn)場。在戰(zhàn)爭越來越多地發(fā)生在這些不利地形中時(shí),戰(zhàn)車昔日機(jī)動迅猛的優(yōu)越性便喪失殆盡。前541年,晉將魏舒與狄人在山西山區(qū)作戰(zhàn)時(shí),為克服地形障礙就不得不“毀車以為行”,放棄車戰(zhàn),改行步戰(zhàn)。到戰(zhàn)國時(shí)期,諸侯兼并戰(zhàn)爭規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,戰(zhàn)國七雄大量征發(fā)農(nóng)民為兵,擁有的軍隊(duì)動輒數(shù)十萬。各國根本沒有能力將如此龐大的軍隊(duì)都訓(xùn)練裝備成戰(zhàn)車甲士,因此以農(nóng)民為主體的軍隊(duì)必然是步兵。此外,戰(zhàn)國時(shí)期,敵對雙方對堅(jiān)城要塞的爭奪日益頻繁,這就更加需要大量輕裝捷足的步兵而非對攻堅(jiān)戰(zhàn)幾乎毫無用處的笨重戰(zhàn)車了。

騎兵的崛起

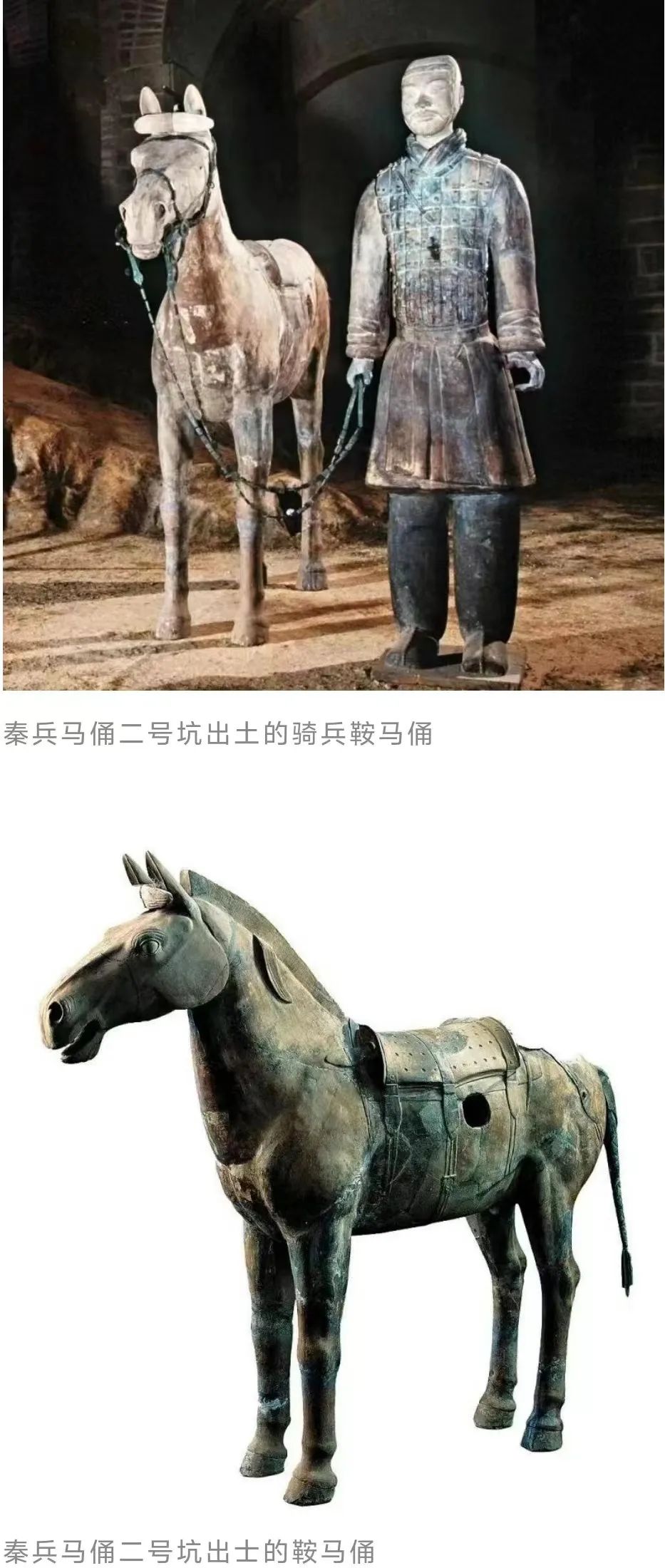

隨著戰(zhàn)爭地域的擴(kuò)大和戰(zhàn)斗激烈程度的提高,戰(zhàn)爭呼喚著一種既能保持馬拉戰(zhàn)車在平原野戰(zhàn)中的機(jī)動性,又能避免戰(zhàn)車缺陷的新作戰(zhàn)手段誕生,這種手段最恰當(dāng)?shù)慕巧褪球T兵。騎兵不但兼有戰(zhàn)車疾、猛的戰(zhàn)術(shù)特點(diǎn),而且還具備恰是戰(zhàn)車之短的長處:輕便靈活,較少受地形限制;騎兵個(gè)體較小,減少中矢目標(biāo),一馬便可以武裝一名騎兵,而戰(zhàn)車四馬一車才能武裝三名車兵。騎兵耗費(fèi)少而戰(zhàn)斗力強(qiáng),又能適應(yīng)多種戰(zhàn)術(shù)需要,使得古老的戰(zhàn)車相形見絀。

從歷史上看,在《春秋》《國語》乃至《孫子兵法》中,竟未發(fā)現(xiàn)一個(gè)“騎”字,說明春秋時(shí)期騎兵尚未成為獨(dú)立兵種用于戰(zhàn)爭,中原騎兵大約是在戰(zhàn)國前期登上戰(zhàn)爭舞臺的。

前307年,趙武靈王大膽改革,“胡服騎射”,使得中原歷史上有了第一支大規(guī)模騎兵部隊(duì)。戰(zhàn)國中期,趙國幾乎稱霸北方,可以說在很大程度上也是“胡服騎射”的結(jié)果。至于僻處西北的秦人,長期與戎人雜處,創(chuàng)建騎兵的時(shí)間可能更早。《韓非子·十過》載,春秋中期秦穆公時(shí),前636年,秦軍“革車五百乘,疇騎二千,步卒五萬,輔重耳入之于晉,立為晉君”。有學(xué)者認(rèn)為,此處的“疇騎”,即指騎兵。

在著名的長平之戰(zhàn)中,秦軍的騎兵發(fā)揮了重要作用。在這場戰(zhàn)國后期最大最殘酷的戰(zhàn)役里,秦趙雙方均全力以赴。秦名將白起以詐敗戰(zhàn)術(shù)引誘趙軍出擊,“趙軍逐勝,追造秦壁”,于是秦軍以二萬五千“奇兵”切斷趙軍后路,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略包圍。隨后秦軍又以騎兵五千采用長途奔襲快速穿插切割戰(zhàn)術(shù),將趙軍出擊部隊(duì)與留守壁壘的部隊(duì)分割隔絕,配合其他部隊(duì)截?cái)嘹w軍補(bǔ)給線,并包圍趙軍主力,造成趙軍斷糧四十余日、士兵殘殺相食的嚴(yán)重局面,為全殲趙軍發(fā)揮重要作用,成為戰(zhàn)國時(shí)期騎兵戰(zhàn)術(shù)的典范。

組合的軍陣

但秦代時(shí),騎兵還無法完全取代歷史悠久的馬拉戰(zhàn)車,因此秦始皇陵兵馬俑的地下軍陣,是由車、步、騎等多兵種組合而成。

其中一號坑以步兵為主,是戰(zhàn)車與步兵相間排列的大型軍陣,由前鋒、左右翼衛(wèi)、后衛(wèi)及主體軍陣等四大部分組成。其主體軍陣就是戰(zhàn)車與步兵相間排列的36路縱隊(duì),每乘戰(zhàn)車均有一定數(shù)量的步兵配屬,組成許許多多戰(zhàn)斗單位。這樣的布置,或者可以看作戰(zhàn)車配屬徒兵傳統(tǒng)的延續(xù),并承擔(dān)著正面作戰(zhàn)的任務(wù)。

而在二號坑南部(右側(cè)),則有一個(gè)戰(zhàn)車小陣,這個(gè)方陣由8列馬拉戰(zhàn)車組成,每列8輛,共有戰(zhàn)車64輛。與一號坑情況不同,這個(gè)小陣的戰(zhàn)車之后不曾配置步兵。這或許意味著它們承擔(dān)著機(jī)動突擊的任務(wù),因?yàn)閿[脫了步兵的“拖累”而得以高速沖擊。至于二號坑的中部,作為中軍的長方陣則是車、步、騎,共有戰(zhàn)車19輛,每輛車后都跟隨有一定數(shù)量的步兵俑,軍陣的末尾以8騎騎兵作為殿軍。至于作為左軍的部分則是位于二號坑北部的騎兵陣。另外,在三軍之前,也就是二號坑的東北角還有一個(gè)弩兵方陣,是為前軍。

從秦始皇陵兵馬俑的布置情況,或許可以推測當(dāng)年秦軍各兵種的協(xié)同作戰(zhàn)方式。古老的車兵主要用于平原地區(qū)的作戰(zhàn)、進(jìn)攻時(shí)用以沖陷敵陣,打亂敵軍的戰(zhàn)斗隊(duì)形;防御時(shí)則用戰(zhàn)車布為陣壘,阻止或遲滯敵軍的沖擊;而騎兵行動輕捷、靈活,能分能合,在戰(zhàn)爭中作為機(jī)動部隊(duì)使用,或配合車戰(zhàn)側(cè)擊、突襲敵軍,以補(bǔ)車陣臃腫、行動不便的不足。至于具體如何作戰(zhàn),則要根據(jù)地形和敵情來決定。傳世的《孫臏兵法》說:

“車騎與戰(zhàn)者,分以為三:一在于右,一在于左,一在于后。易則多其車,險(xiǎn)則多其騎,厄則多其弩。險(xiǎn)易必知生地、死地,居生擊死。”

這段話的意思就是,遇到地形平坦、戰(zhàn)車易于發(fā)揮威力時(shí)要多用戰(zhàn)車;遇到險(xiǎn)惡的地形要多用騎兵;遇到兩邊高峻狹窄的地形則要多用弩兵。而二號坑各軍陣的布置,正適合這樣靈活使用各兵種作戰(zhàn)。杰出軍事家孫子說過:“凡戰(zhàn)者,以正合,以奇勝。”何為“正”,何為“奇”,這正是當(dāng)年秦軍指揮官在戰(zhàn)時(shí)需要做出的決斷。

參考文獻(xiàn):

袁仲一《秦始皇的永恒軍團(tuán)》

郭淑珍、王關(guān)成《秦軍事史》

王輝強(qiáng)《秦兵馬俑與秦軍作戰(zhàn)方式》

彭文《秦代的騎兵》等

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司