- +1

胡歌、倪虹潔給《烏鴉與麻雀》滬語版配音,靈的!

【編者按】

75年前上影出品海派經典《烏鴉與麻雀》滬語新配版,于6月18日在第26屆上海國際電影節首映。新版由胡歌、周野芒、韓雪、倪虹潔、陳龍、G僧東擔任配音。

或許是年初的電視劇《繁花》帶來的上海話熱潮,今年的上海國際電影節上,也多了一部新配滬語版的電影《烏鴉與麻雀》。這當然很容易讓人想起,前幾年的上海國際電影節上,同樣出現過一部滬語配音的經典老電影《大李小李和老李》。

《烏鴉與麻雀》(滬語修復版)劇組走上金爵盛典紅毯,向觀眾致意。

與謝晉導演的《大李小李和老李》一樣,鄭君里導演,拍攝于解放之際的《烏鴉與麻雀》同樣是一部充滿“上海元素”的作品——它的故事發生在1948年年底的上海石庫門弄堂,講述的是一群租客(“麻雀”)通過各種手段,防止腐敗的國民黨軍官(“烏鴉”)出售租住的公寓樓,以免自己淪落街頭。主要演員(趙丹、孫道臨、吳茵、上官云珠、黃宗英)也是當時滬上電影界的一時之選。

相比《大李小李和老李》更勝一籌的是,原版的《烏鴉與麻雀》的臺詞里本就夾雜著零星的上海話(譬如著名的詈詞“癟三”),這自然也讓滬語配音版的“出世”,顯得更加順理成章了。

原版《烏鴉與麻雀》海報

《烏鴉與麻雀》滬語配音版帶來的一個驚喜是,它比起原版變得更加富有真實的生活氣息。雖然名為“配音”,卻不是原有臺詞的硬譯,可以看作是一種劇本的“再創作”。除去“我們”換成“阿拉”(與片中老派人物使用的“我伲”),“東西”改做“物事”之類的常用詞匯替換之外,滬語配音版里還出現了不少鮮活的上海話俗語,譬如發怒生氣時的“五斤哼六斤”,以及事不關己時的“像煞無介事”等等。

不僅如此,電影原版雖然無愧經典,但其中的(主要)表演語言,很容易聽出與今天的普通話,乃至解放后電影語言的區別,屬于相聲大師侯寶林曾在作品里揶揄過的那種有些矯揉造作的“國語”。書面語的色彩很重,詞匯上則有著南方方言(主要是吳語)的明顯影響。而滬語配音版的出現,卻讓這兩個問題消弭于無形。

華先生、華太太

譬如,《烏鴉與麻雀》里有一個橋段,租客華太太(上官云珠 飾)為搭救被特務抓走的丈夫華潔之,前去懇求國民黨軍官侯義伯(李天濟 飾)幫忙,卻被不懷好意的侯義伯借機欺侮。影片里的侯義伯有一句書面語臺詞,“我真的是愛你的”,今日的觀眾聽來實在顯得生硬而肉麻。而滬語配音版里改作兼有“喜歡”與“愛”含義的“歡喜”一詞,聽來就感覺順耳許多。

與此同時,原版電影里直接使用了一些上海話詞匯(雖然以國語念出)。其中有一些,如“黃牛”后來進入了通用語(反而上海話又出現了一個同義的“打樁模子”),但如炒作黃金叫做“軋(ga)金子”,仍然會讓外埠觀眾費解(就像電視劇《上海的早晨》里照搬原著,“生活”做“工作”解一樣)。但在滬語配音版里,這些上海話詞匯以上海話念出,就絲毫沒有什么違和感了。

為了救華先生,華太太被侯義伯騙去陪他吃飯。

另外,因為沒有字幕的關系,原版電影為了方便觀眾理解,在零星出現上海話臺詞以后,往往會用國語重復。譬如趙丹扮演的小攤販蕭老板(“小廣播”)曾經做過投機倒把發財的美夢:“如果押款可以買到二兩金子呢,明天賣出,后天再去軋,就可以軋到四兩;再后天去軋,就是八兩,二八就是十六兩……二六一十二,一二如二,就是三十二兩”。接下來,他情不自禁地念叨“我要發財了,老子要發財”。同一句臺詞,蕭老板先用上海話,后用國語復述。這在聽得懂上海話的觀眾看來,確是疊床架屋。而在滬語配音版里,就不存在這個問題了。

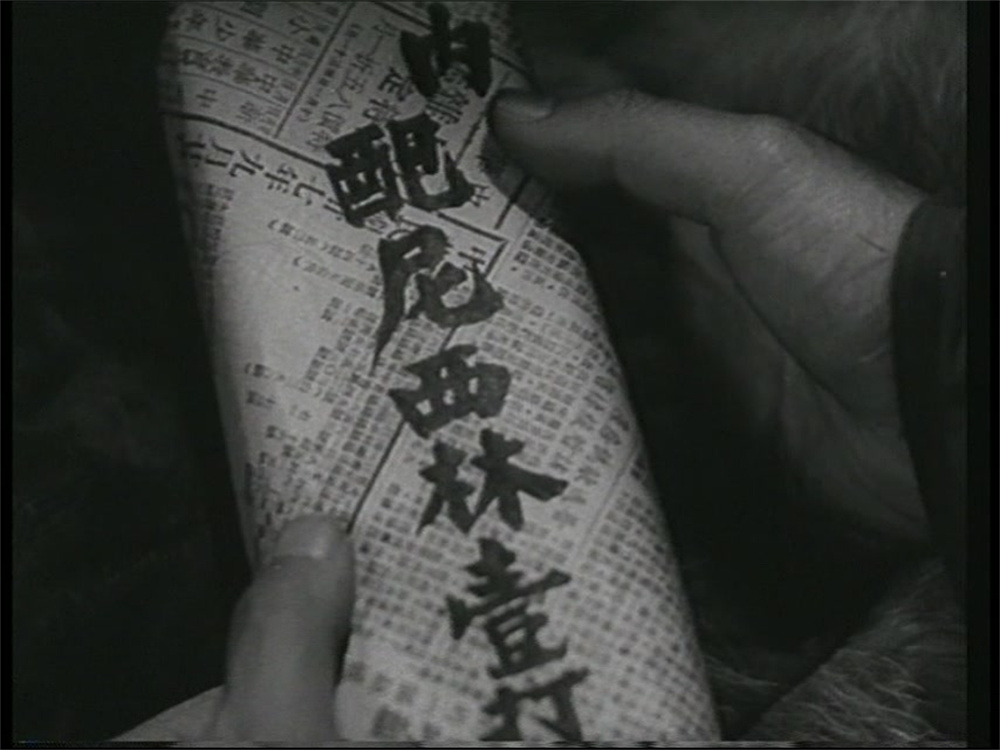

更有趣的是,滬語配音版還意外解決了原版里理解劇情的一個小問題。蕭老板一家為了換得侯義伯借出的現鈔(金圓券)去“軋金子”,抵押了家里一大堆值錢的東西,從首飾到絲襪、香水不一而足,甚至還有在劇情中扮演了重要角色的神藥“盤尼西林”(Penicillin,即青霉素)。在原版電影中,在介紹“盤尼西林”時,侯義伯的姘婦余小瑛(黃宗英 飾)譏諷這個名字,而銀幕打出的解釋則是“快點死”,著實看得莫名其妙。而在滬語配音版里,這個“謎團”終于水落石出。原來片中的“盤尼西林”寫作“配尼西林”,恰好與上海話的“盼你死人”諧音,僅“林”(lin)與“人”(寧)讀音不同。

盤尼西林的諧音梗,在滬語配音版中更好笑。

總而言之,對于聽得懂上海話的觀眾(筆者發現,前來現場觀影的,還有來自蘇州的一家人)來說,滬語配音版的《烏鴉與麻雀》的觀影體驗,似乎勝過原版的觀影體驗。這對于一部配音作品來說,能做到這一點當然是很不容易的。也許有人會詬病配音的上海話與時代背景不符(如“收拾”不用“收作”用“整理”)。但畢竟語言有其社會性與時代性,近時制作的解放初期電視劇里的普通話臺詞,與當年的老電影同樣是無法精準還原的。

侯義伯和余小瑛

如果說,還有什么值得“精益求精”的地方的話,大約是滬語配音版的語言使用,又太過“純粹”了。

同是滬語配音版的《大李小李和老李》使用了單一的上海話,這與影片的時代背景(1962)并無不符之處。但對于以解放前夕為故事背景的《烏鴉與麻雀》來說,純粹的上海話又不太符合當時的實際。

譬如解放初期拍攝的《三毛學生意》,其表演語言雖以上海話為主,卻也摻雜江浙其他方言,片中除去嫩娘扮演的主角(小英)之外,使用“正宗”上海話的只有流氓角色。這也是當時五方雜處的上海的實際語言生態。在片尾出現的配音人員表里,可以發現不少《繁花》里的老面孔,這也令人聯想到《繁花》中上海周邊方言的出現。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司