- +1

給眼睛裝上太陽能,復旦大學專家團隊讓盲人重見光明

“我看到了!”一名年逾六旬的患者在復診時高興地跳了起來。

由于原發性視網膜色素變性,該名患者的視野此前日益萎縮,直到完全失明。

為了幫助他重見光明,復旦大學腦科學研究院研究員張嘉漪聯合附屬眼耳鼻喉科醫院姜春暉教授、附屬中山醫院袁源智教授、先進材料實驗室鄭耿鋒教授,在國際上首次基于納米材料成功開發新一代人工光感受器,能夠有效修復人體視覺功能。相關成果發表于《自然·生物醫學工程》,獲批發明專利2項,日前入選2023年度復旦大學“十大科技進展”。

不用電線穿過眼球,讓“復明”少些痛苦

視覺是人類最重要的感覺,約占人類接收信息總量的80%。不幸的是,全世界視覺損傷的人口大約有1.6億,在中國,有500萬人喪失視覺,完全生活在黑暗之中。其中,光感受器退化是一個非常重要的致盲原因。

多發于青少年的遺傳性光感受器退化,叫視網膜色素變性。患者確診后,視力往往會在十幾年間逐漸衰弱直至失明;而多發于老年人的退行性光感受器退化,叫黃斑變性。黃斑是視網膜中光感受器密度最高的區域,當它退化后,人就會逐漸看不清東西。

“如何使視網膜恢復視覺功能,是一個明確而迫切的研究方向。”在復旦大學腦科學研究院研究員、腦功能與腦疾病全國重點實驗室副主任張嘉漪看來,把研究焦點放在視覺通路的最前端,關注感覺信息的初始轉化與重建,在需求度和可行性上都更為樂觀。

實際上,為了讓失明者重見光明,科學家們已進行長期探索。起初,研究人員試圖將特制電線穿過眼球,通過外部供電刺激視網膜細胞的方式來恢復視覺。顯然,這種方式存在創傷較大、患者生活便利度低的弊端,可以實現的視覺時空分辨率也很低。

有沒有一種辦法,讓失明者既恢復視覺,又盡可能像正常人一樣生活?張嘉漪團隊致力于研發新一代的人工光感受器,具體而言就是制作一種通過太陽能自主發電的人工感光材料,將其植入眼底。

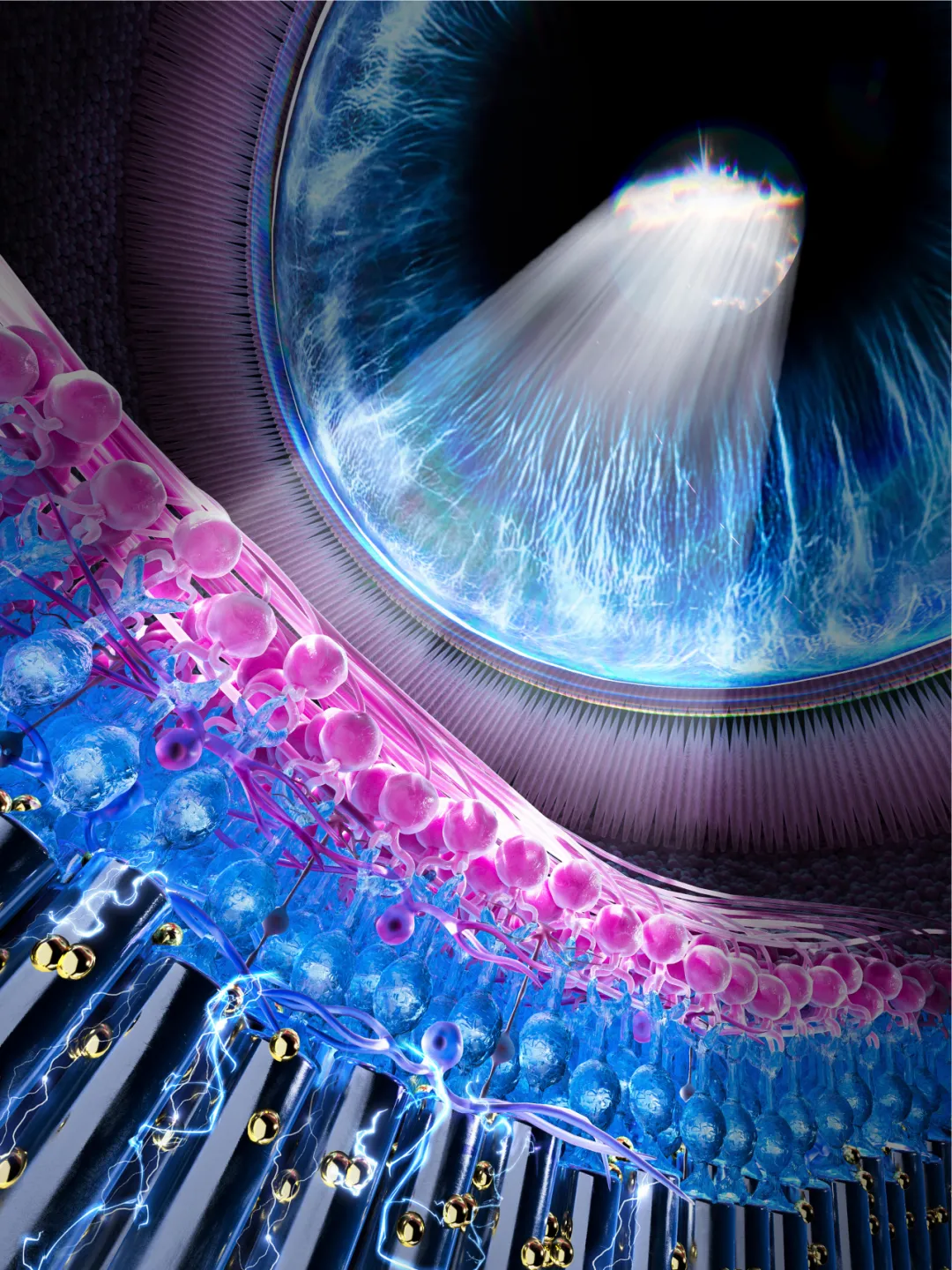

納米線人工視網膜示意圖

“你可以把它看作是一個小型的太陽能電池,它能在光線照射下直接將光能轉換為電能,從而激活視網膜神經細胞,并通過神經網絡將視覺信息傳遞至大腦,幫助恢復患者的視覺功能。”團隊成員、腦科學研究院副研究員顏彪介紹。

不同于第一代視覺恢復技術,新一代人工光感受器是一種無源醫療器械,無需任何供電設備,只要有光就能自動運行。在無光環境中,使用者可借助外部發光設備“看見”外界,比如佩戴VR眼鏡等。其內置的攝像頭可捕捉周圍景象,實時轉換并在用戶眼前的微型屏幕上展示,圖像光線直接投射至眼部的接收芯片上。

實驗數據顯示,貼合人工光感受器的離體盲小鼠視網膜具有77.5微米的空間分辨率和3.92赫茲的時間分辨率。這一結果雖和正常人眼的視覺功能相比存在一定差距,但在目前國內外同類產品中已處于領先水平。

橫跨三大領域,前沿成果走向臨床一線

新一代人工光感受器的研究,跨越光電材料科學、神經科學和臨床應用三大領域,需要構建從基礎研究到成果轉化的完整鏈條。

“我們團隊的核心成員,就是由這三個關鍵領域的專家組成。”張嘉漪說,視覺修復是團隊的共同目標,持續激發大家跨越學科界限的熱情與決心。

如何制作出滿足需求的感光材料?一次學術會議的契機,讓張嘉漪與先進材料實驗室教授鄭耿鋒結識并萌生了合作想法。雙方一拍即合——先進材料實驗室團隊負責材料研發,腦科學研究院團隊負責生物實驗,共同努力讓研究成果走向臨床應用。

研制過程中,團隊遇到的關鍵難題,在于光電材料的低效轉換率。初期,盡管光線刺激已相當強烈,但材料只能產生微弱電流,遠不足以激活目標細胞。歷經約兩年的不懈努力,團隊不斷優化材料工藝與結構,終于成功將光電轉換效率提升了8至10倍。

與復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院姜春暉主任的合作則為項目注入另一維度的動力。姜春暉直接面對病人,深刻理解失明者的醫療需求,不僅為材料研制提供關鍵建議,也樂于探索疑難疾病的全新療法,將前沿成果應用于診療一線。

為確保從動物實驗到人體應用的安全性與穩定性,團隊向倫理委員會提交了詳實的前期研究數據,其中包括在7只獼猴眼內植入人工光感受器超過一年的觀察記錄。這些猴眼實驗表明,植入物位置穩定,未引發任何不良反應,為研究提供了人體臨床前的證據支持。

為模擬并評估材料的長期性能,團隊還實施了加速老化實驗。在高溫、高壓、高濕度及高強度光照等極端環境條件下,材料的穩定性和耐用性均達到臨床應用的要求。

第一例臨床實驗的手術情況

通過聯系患者社群、舉辦科普講座、發布招募公告等方式,團隊尋找并篩選到了合適的受試者。2023年5月,在復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院,姜春暉率先在一名光感受器變性患者身上實施了納米線人工光感受器植入手術。

這名受試者患有原發性視網膜色素變性,隨著年齡增長,視力逐漸減退,在55至57歲期間完全失去視力。而當團隊回訪時,患者不僅能說出自己在地上看到的東西,還能沿著地面白色導引線索完成行走任務,并正確說出地面光導引的數量。

從起點到未來,視覺修復研究仍在路上

早在研究發表之初,就有很多病人家屬給張嘉漪團隊發來郵件,他們最關心的就是這個材料是不是能夠被應用到人類身上。

“有一對印度夫婦,女兒也是視網膜色素變性的患者。他們專程來中國,到我們的實驗室來和我們交流,想要了解能夠幫助他們的女兒恢復視覺的一切可能。”張嘉漪回憶道。

如今,研究進展已證實兩個關鍵點:其一,該裝置在人體內的安全性得到充分驗證;其二,它能顯著促進光感的恢復,并在一定程度上實現視覺功能的恢復。

“我們的研究仍處于早期階段,僅僅是漫漫征途的起點。”在張嘉漪看來,要將這項技術發展成為標準化醫療器械,用來廣泛治療視障患者,無疑還有相當長的路要走。

近期,團隊計劃完成7例病人的臨床實驗,獲得更加令人信服的結果。但目前,臨床實驗結果距離完全恢復復雜視覺仍有較大空間,團隊將持續研發,實現技術和材料的迭代,逐步縮小與正常視覺功能的差距。

人眼每秒鐘能接收10億比特信息,為人工視覺修復研究的交叉合作帶來了無限可能。張嘉漪認為,未來還需深入理解視網膜與視覺系統的處理機制,尤其是在病變狀態下的運作,從而精準定位科學問題;同時推動與光電轉換、成像技術、信息科學、微電子、人工智能算法等領域的交叉融合,探索智能化感光元件的臨床應用。

“希望人工視覺修復技術的革新與應用,能讓更多視障患者迎來重見光明的那一天。”她充滿期待地說。

該研究受到國家自然科學基金委、科技創新2030“腦科學與類腦研究”重大項目、上海市基礎研究特區和上海市重大專項等基金的支持,楊入祎、趙鵬、王歷陽、馮琛莉、彭陳為論文的共同第一作者,張嘉漪、顏彪、袁源智、姜春暉為該論文的通訊作者。

(原標題為《給眼睛裝上太陽能!復旦團隊讓盲人重見光明》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司