- +1

福田中學進化論 | 陳忱的都市景觀主義邊界思考

臨界工作室合伙人們_建筑師陳枕(中)

-

-

福田中學的的項目更像是一個城市設計,剛好撞到了處于“臨界”狀態的陳忱。

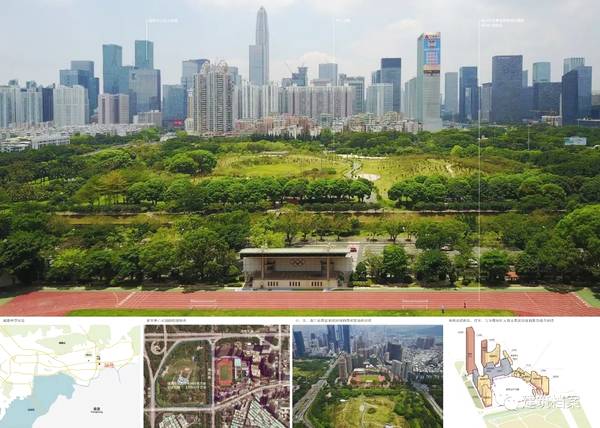

地段環境

校園是學生在校生活的全部,學校的設計對每個學生的環境觀、自然觀、建筑觀、空間觀的影響,是非常重要的。

而通過一種不同的建筑空間方式,影響他們觀察空間、使用空間的行為模式,令陳忱著迷。

從中心公園看向校園西立面

新 都 市

福田中學好像景觀嵌入到城市中,界面清晰,視野、調控和動線,都看得見“你”和這個城市的關系。這個城市就在這里,城市的律動也在你的眼界里。

城市之外和城市之中的根本性到底是什么,新都市和老都市到底應該是怎樣的,一切關系都在福田中學這條軸線里。

物理模型

“動線”與“關系”

“動線”與“關系”是福田中學設計的兩條軸線。

可能是樓梯拐角,可能是有綠植的角落。所有要到達的地方,都是福田的“內容動線”,這會產生一種思考,也使空間靠內容動線構建起來。福田中學便在這條“動線”中,找尋一個建筑與一座城市之間的“關系”。

展示中心

規 劃

福田中學位于福田的中心區,用地緊張。

福田中學所在的地段北、東、南三面由高層環繞,西側向中心公園打開,空間非常局促。

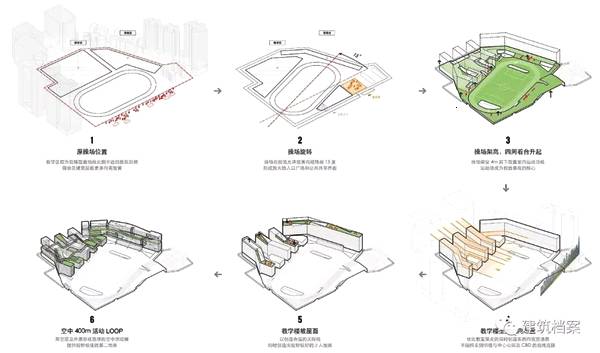

學校領導要求建筑師在改建中一定要保持足球場的形狀,但是東西向的操場走向,在百米沖刺的時候會產生強烈的炫光,因此操場只能是南北走向。

陳忱想,既然不能改變操場的面積、形狀和方向,那就只能在規范里做文章,研究規范留下了哪些可以走的路。

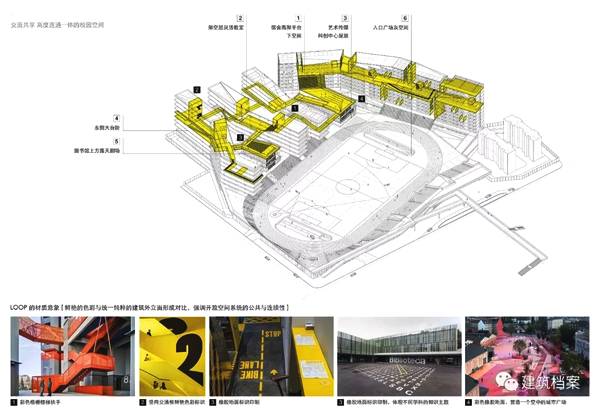

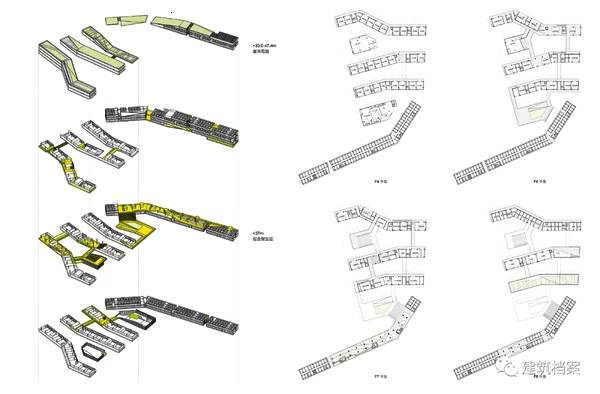

場地策略

陳忱先是嘗試將操場逆時針旋轉20度,并通過這個轉角在原本局促的空間里獲得了一個比較大的入口空間。第二輪競標中回轉5度,進一步滿足專業運動場規范,探索對城市慷慨開放的姿態與為學校爭取更多用地之間的平衡。

這樣操場則得以處于場地西側與公園通過低矮的天際線相連,而將高層集中于操場東側布置,避免了對西側開放的城市界面產生壓迫感。

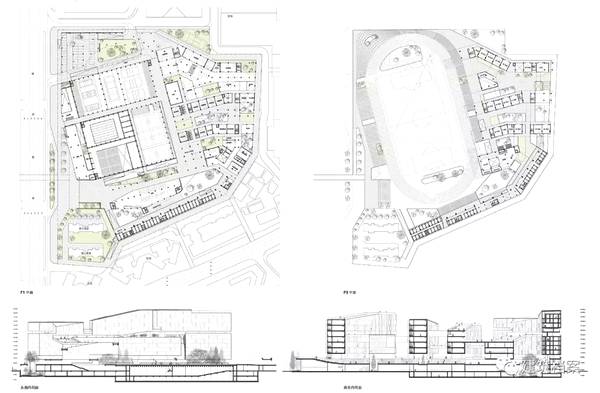

總圖

將操場逆時針旋轉20度以后,形成了放大的入口廣場和公共共享界面。同時將操場架高四米,四周看臺升起之后所形成的兩到三層的空間,內置室內運動功能,作為福田中學的校史展覽館。這樣的布局,使得運動場成為了福田中學校園景觀的核心。

教學樓呈南北向布置,優化教室采光的同時創造東西向視覺通廊,不阻擋東側鄰樓與中心公園及CBD 的視線連接。

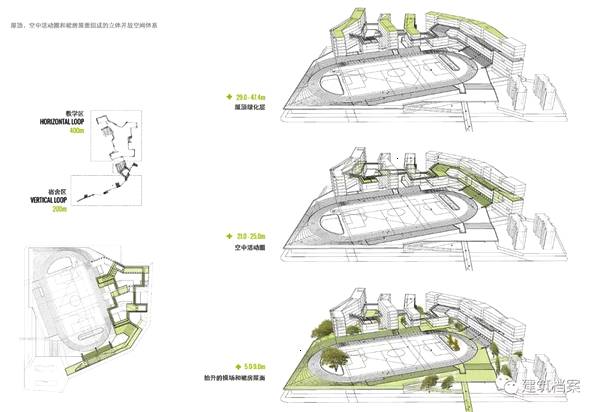

以非常平滑順接的異形座椅來完成的教學樓坡屋面,創造合適的天際線,同時創造出視野極好的屋面。架空層及外廊形成連續的400米活動LOOP,也提供了視野極佳的第二地面。

空中活動圈

環 境

深圳作為海綿城市的試點之一,建設方面的一些硬性指標一定要實現。為了達到海綿城市的要求,陳忱在景觀的布局上做了充分的考慮。

在福田中學能夠觀測到很多稀缺的鳥類,是從福田區的中心公園飛過來的。福田中學的校長希望能夠修一架連接學校和中心公園的步行連廊。

學校可以借助公園的生態效應來豐富自己的生態多樣性,學生也通過做一些公益活動保護中心公園的生態,二者相互促進,相互補充。

生態基礎設施

在克服高密度校園占地過多的狀態時,陳忱通過打更多的“洞”,來獲得更多真正的地面,作為雨水花園或者是海綿體,以此實現地表徑流的滲透和吸收。

改建過程中盡量保留學校原有的樹木,能夠促進地表徑流的滲透和吸收,減緩雨水對于城市管道的沖擊,同時也成為了重要的校園回憶。

校園雨洪管理

景觀與建筑

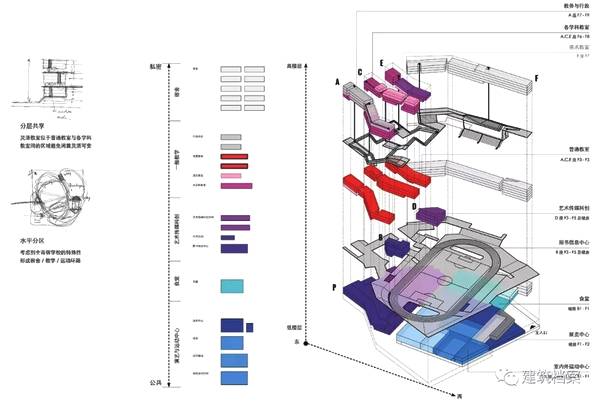

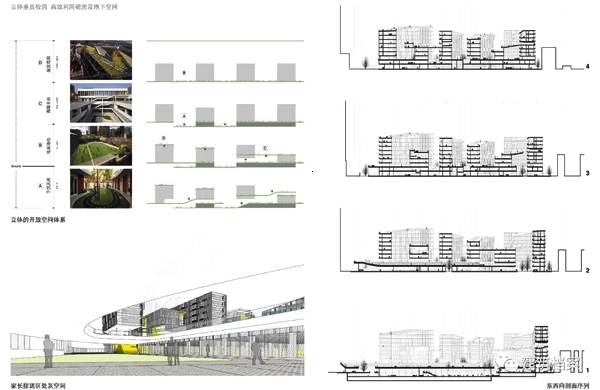

分層共享

以東西向為橫坐標,由低樓層到高樓層為豎坐標,從公共到私密,將不同的功能分區分為藝術與運動中心、食堂、藝術傳媒科創、一般教學樓和宿舍。

教學區在垂直向度實現功能區域劃分,各層之間以靈活教室和架空層相連,避免教室的閑置和浪費,資源共享,靈活可變。

露天劇場

望向公園的天臺

在深圳,最大日照其實是一把雙刃劍,大多數的時候不會允許陽光直射,會產生強烈的炫光和熱效應。所以設計時想做一個靈活的立面系統。

對立面材料的初步選擇是泡沫鋁板,像百葉一樣,通過每一個開合的變化,在方向上使這個立面豐富起來。整個立面也因不同教室內的活動而呈現出不同的開合狀態。

功能布局

多層地面,立體開放

利用下沉庭院、屋面、裙房,實現室外空間的最大化,空中連廊、架空層、屋面花園,多樣而分散,提供不同的視野和空間體驗,激發日常學生的交流活動。

多層地面

陳忱希望在福田中學這樣一個大體量的建筑里面,空間的活躍度要有不同的等級,一定要有像建筑立面一樣的極簡空間,也要有顏色鮮艷的高潮般的空間。

在福田中心區這樣寸土寸金的地方,堅持要四百米的跑道,是非常奢侈的一件事,如果能夠共享給社區的話,對于城市和學校來說都是一件好事,所以這些設施對社區共享之后就變成了以學校來運營的城市公共設施。

體型生成

建 筑 語 言

福田中學跟普通學校進入的方式是完全不同的,具有高度向心性,非常契合學校作為一個知識綜合體的精神屬性。

公共裙房

這個學校既然是田徑特色校,能夠為社區貢獻的主要是體育設施,還有少量的文化設施,而且我們又希望以一種空間的方式解決圍墻的問題。

把操場架空,旁邊是一個虛擬的圍墻,這一圈四米的高差其實是以異形的平滑順接的座椅來完成,另一邊形成坡,可以延伸到中心公園,變成教學樓裙房的銜接點。形成的一個三米的像風雨廊、騎樓這樣的空間,可以有豐富的內容跟人們互動。這對陳忱來說都特別有精神性和紀念性。

本期索引

檔案編號20180730

【61-3-1】動線:是建筑與室內設計的用語之一。意指人在室內室外移動的點,連合起來就成為動線。

【61-3-2】海綿城市:是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的“彈性”,也可稱之為“水彈性城市”。

【61-3-3】地表徑流:大氣降水落到地面后,一部分蒸發變成水蒸汽返回大氣,一部分下滲到土壤成為地下水,其余的水沿著斜坡形成漫流,通過沖溝,溪澗,注入河流,匯入海洋。

本文圖片由臨界工作室提供

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司