- +1

高明勇對話金春峰:思想史更易“通俗化”,也更易“胡說瞎講”

政邦茶座>>

深圳大學教授王立新老師是我的老朋友,也曾做客政邦茶座。

有一次他很鄭重地說,找機會你可以和金春峰先生聊一聊。“他的人生經歷,他的求學過程,他的研究方法,對世間和人生的看法,對學術的態度和對中國傳統學問的感受,都能帶來很多啟發。”

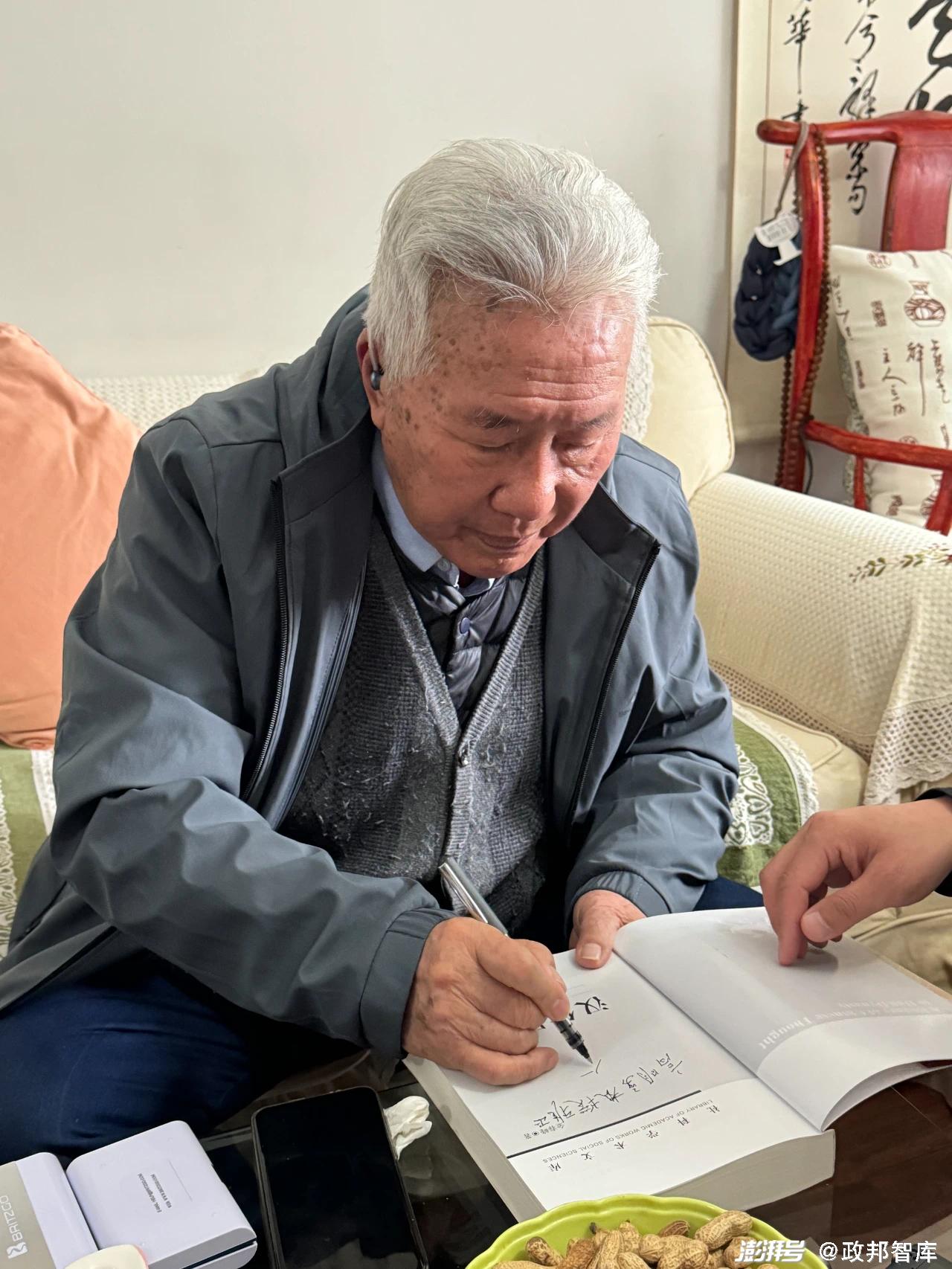

于是,就有了這次政邦茶座開辦以來的首位“九零后”學者訪談。

訪談過程中,金春峰先生雖年將九十,思路清晰,評論故人世事,直抒已見,不隱晦,不鄉愿。

本期政邦茶座嘉賓:金春峰 著名學者、哲學家。生于1935年。主要研究先秦文化與哲學、周易哲學、漢代哲學、宋明理學史、朱熹哲學等。著有《漢代思想史》《儒道及宋明新儒學論綱》《馮友蘭哲學生命歷程》等。

政邦茶座主持人:高明勇 政邦智庫理事長

高明勇:我們經常說“古為今用”,您如何理解這個“用”字?

金春峰:

“古為今用”,這是上世紀五十年代提出的,反對“厚古薄今”,重在“今用”。但產生了一些實用主義甚至功利主義的理解。為“今用”而利用古,曲解古,甚至演變為復古市場的喧囂,非常不好。以哲學言,它的最大作用是幫助人們提高理論思維能力。古代哲學之今用是在于此。如果人為的搞“古為今用”,會走向反面。

高明勇:李澤厚先生曾提出“西體中用”,你怎么看?

金春峰:

稱作“體”,至少是關涉意識形態和上層建筑之整體,不可能僅僅停留在“工業化和經濟基礎”。李澤厚講的“西體”僅指西方近代的工業化。這樣講,林則徐、魏源、洋務派的“師夷長技以制夷”,都可用“西體中用”概括。維新變法,改變政制,是“西體西用”,突破了“西體中用”。他九十年代講“西體中用”,沒有積極作用。

高明勇:李澤厚先生曾說,上世紀九十年代以后的特點是學問凸顯,思想隱退。您如何看待這一判斷和這一現象?

金春峰:

李澤厚和我是合作者。他比我大幾歲,也可以說是亦師亦友。我對他非常有感情。他的三本書(《中國古代思想史論》《中國近代思想史論》《中國現代思想史論》)都是我給他做編輯趕出來的。他文筆非常好,雅俗共賞,書帶政論性質,思想超前,在當時影響很大。《華夏美學》《美的歷程》等,見解新穎,大亂之后,迎合當時人們渴望美的文化心理。他的書都送給我了,不過我還是“吾愛吾師,吾更愛真理”;對他關于中國文化的基本見解,如說中國文化沒有跳出巫術傳統。西方,巫術傳統被基督教打倒了,發展出了科學。中國則始終是“一個世界”,未能發展出科學等。我是批評的。我有一篇長文發表在劉夢溪先生主編的《中國文化》上,批評他的“巫史傳統說”。

九十年代我去了美國。我的《漢代思想史》是八十年代寫出的,李澤厚的書也都是八十年代出的,八十年代還有很多新的小說、詩歌。撥亂反正,“摸著石頭過河”,各領域都勇于探索創新,這是一個“創造性”的年代。現在大家都懷念八十年代,是希望能保持八十年代的創造性。李說九十年代思想退隱,學術代興,是可以這樣說的。

高明勇:這種現象是否還有可能得到扭轉?

金春峰:

客觀地說,這個問題需要細分,比如政治領域,經濟領域,思想領域,文化領域等。相對而言,中國的創造力在經濟領域表現得非常突出,經濟上有不少奇跡,有不少明星企業家。科技有很大成就,民族脊梁在科技界光彩奪目。文學界優秀作家不少,但哲學領域是比較落后的。

高明勇:您既從事《周官之成書及其反映的文化與時代新考》的學術史研究,也寫過《漢代思想史》這樣的思想史的著作,您更看重學術史還是更看重思想史?

金春峰:

學術一定要有思想,如果沒有思想,就是材料的堆砌或拼湊。學術需要有見解,中國的學術大部分都是文史方面的內容,相當一部分沒有“思想”,只有“學術”。孔子講“學而不思則罔,思而不學則殆。”學術史沒有新思想,只會讓人糊涂,應該強調要有思想。

高明勇:從出版角度來看,最近這幾年,全球史、思想史的著作都比較受歡迎,您如何看待這個現象?

金春峰:

湯一介先生當年曾問過我,《漢代思想史》為什么不叫“漢代哲學史”,而要稱為“思想史”?我的想法是,哲學相對更加專門和深入,“思想”比較廣泛,有些東西思想史可以講,但哲學史不能講,否則不符合哲學定義,不夠專業水準。總體上說,思想史更容易通俗化,更容易“胡說瞎講”,發表宏大不經之言。戰國后期陰陽家鄒衍,可謂當時的世界思想史家。新而怪,眼光宏大,令人驚異。《山海經》也類似。陶潛的枕邊書有《山海經》。

高明勇:您2023年撰寫了《從“雅言”說到<論語>的成書》,為什么想到做這個題目?是回到《論語》的起源進行研究吧?

金春峰:

我是先看到繆鉞先生的一篇文章,講何謂“子所雅言”?他認為“雅言”是西周官話,“雅”訓大訓夏。孔子講詩書用這種官話,平時用當地的土語。各國都有兩套語言。實際上,“子所雅言”的“雅”是典雅的意思,“雅言”即經過加工的書面語言,今所謂文言文或古文,不是口語。《左傳》也是文言文。讀《論語》、講《論語》,首先須要弄清《論語》是如何成書的?它的文體是什么?這似乎不再是一個問題,人云亦云,實際上都未弄清。李澤厚曾將他的《論語今讀》送給我。他說《論語》是孔子當時的口語,兩千年前的口語寫成文字,我們今天還能看懂。他很驚嘆。楊伯峻、錢穆等,都持這種見解。實際上《論語》是書面文體,是文言文,和當時的口語——西周官話存在很大差別。

高明勇:我看您比較注重研究問題的方法論,也專門撰寫文章,不知道是否有明確的總結?

金春峰:簡單地說,主要是邏輯方法、歷史方法,馬克思主義講的具體問題具體分析的方法,邏輯、歷史、辯證法相統一的方法。最近我寫的批評袁偉時的文章,就是覺得他很缺乏這種方法。

高明勇:您近兩年在《中國文化》上發表了好幾篇硏究老子、孔子和批評李澤厚“巫史傳統”的文章,似乎都在強調中國文化與哲學的普遍性,是不是這樣?

金春峰:

是這樣的。人性無分中西,文化與哲學的普遍性就有了基礎。古代哲學無分中西,是我想闡述的。孔子、墨子、老子和蘇格拉底、柏拉圖哲學,表現形式不同,哲學之為哲學的普遍性是相同的。

現在講古希臘哲學的人,對何謂“存在”與“形而上”,講了很多,沒有點出蘇格拉底、柏拉圖哲學的主題。實際上,“名實關系”是蘇格拉底、柏拉圖關注和硏討的中心。羅素說:“理念論(共相論)既有邏輯學的一面,又有形而上學的一面。在邏輯學方面,我們可以將某一類個體對象和這一類的共同名稱區分開來。因此,‘馬’作為共同名稱,指的就不是這匹馬或那匹馬,而是任何一匹馬。它的含義與作為個體的馬以及發生在這些馬身上的各種情況都沒有關系。它不存在于空間,也不存在于時間,而是永恒的。在形而上學方面,理念論意味著某個地方存在著一匹‘理想’的馬,這匹馬是獨一無二的,也是永恒不變的,這就是共同名稱‘馬’的含義。個體的馬之所以是馬,是由于它們歸屬于或部分歸屬于‘理想’的馬。理念是真實和完全的,而個體則是一種表象,是有缺陷的。”這道出了“共相論”哲學乃名實關系這一實質。中世紀的唯名論與唯實論之爭,講的也是這個問題。

一個名詞有外延和內涵,內涵指這名詞所指謂的一類物的本質屬性(定義),外延是這類物的個體(實)。本質屬性是概念所指謂的,它可思而不可見。外延之個體則可見而不可思。語言中,“一般(本質、定義)寓于個別,個別含有一般”,隨處可見。“這是一只狗”,“這”指個別實存的狗,帶著大小、毛色、年齡等不同屬性。“狗”是名,指謂狗的一般、狗的本質屬性。“這玉蘭花很美”“這玉蘭花”帶著時間、地點、大小、姿態等特色,是個別、實存。“美”是名,指謂美的本質屬性、美之所以為美者。“這里有三只雞。”“這”指毛色大小都不同的雞。“三”是數量名詞,指謂任何數量為三的東西。“雞”是名,指謂雞的本質屬性。人們以語言交流思想,“名先于實”的“邏輯先驗性”就表現出來。因為若無“狗”“雞”“美”和“三”之名,上面三句話就講不出來。常人對此日用而不知,頓悟和洞察到這一點,形成“名先于實,實依于名”,“名”——定義(共相、理念)可獨立自存(永恒)的思想,就是蘇格拉底、柏拉圖的“共相論”哲學。孔子的“正名論”、老子的“有名、萬物之母”、墨子的“察名實之理”,“以名舉實,以辭抒意,以說出故,以類取,以類予。”“天下從事者,不可以無法儀(形式、法式);無法儀而其事能成者,無有。” (《墨子.法儀》)等,講的即是“名”獨立自存、名在實先的哲學觀點、與“共相論”類似。名實關系是認識中思維與存在之關系,無認識即無名實關系。實在名先,名依賴于實,這是常識。把“名(共相)”獨立化、理想化、形上化,是思想的異化,思想自身的產物被異化為形而上、理想、永恒對象,對之頂禮膜拜。

孟子講,“沒有規矩,不能成方圓。”所有方形和圓形的東西,都是按照“規”和“矩”制作出來的,“規”和“矩”是根據圓與方的定義做出的。做出的圓和方總是不夠圓、不夠方,與定義有距離、有差別。“共相論”所謂“個別是共相的摹本”,就是這意思。上世紀胡適和馮友蘭先生講孔子、老子哲學都這樣講。本世紀有人批評,認為這是以西套中,把古希臘哲學強加給中國哲學。于是另找種種講法。中國哲學被講得不成其為哲學了。李澤厚的《論語今讀》,就是這樣的作法。

高明勇:我也比較好奇,您在五十年代就在北大讀書,可以說在國內經受過很好的學術訓練,同時也在新加坡東亞研究所和美國普林斯頓大學做過研究,回首自己學術研究的個人史,最大的人生感悟是什么?

金春峰:

目前講人生感悟的人非常多。如果你不提出這個問題,我自己并未去想有什么感悟。現在想來,如果說有,那就是堅持學術研究的獨立性。我寫《漢代思想史》,撥亂反正,在當時很有獨創性。我在普林斯頓研究朱熹,余英時也寫了很多朱熹的文章,但我沒有受他的影響。作為一個學者,不論到任何地方都要堅持自己的專業領域,踏踏實實,勤奮努力,將其視為自己的本分。我后來在臺灣教書,也是專注于自己的事情,兢兢業業地做學術。我讀中學大學,一直是拿助學金的,是吃人民的飯長大的。不忘本,盡其所能做一點事,像馮友蘭先生和湯用彤先生說的,后薪繼前薪,“闡舊邦以輔新命”,“義不逃責”,“昌明國故,融會新知”,這是我應該做的。如果要用儒或道講人生哲學、人生意義,我是屬于儒學的。“為仁由已”,三餐無憂,作為“士”,不于此處求仁,更于何處求仁!(完)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司