- +1

福岡市博物館:從大陸到大洋的轉向

福岡是日本九州島上的最大城市,據說也是日本除了三大都市圈(東京、大阪、名古屋)之外人口密度最高的地方。而在人潮涌動的繁華市街之外,福岡塔南側就坐落著福岡市博物館,講述當地的歷史。

來自中國的“鎮館之寶”

在福岡市博物館的諸多藏品中,“漢委奴國王印”稱得上是“鎮館之寶”(也被日本視為“國寶”)。當博物館售票處的服務人員聽到筆者以蹩腳日語的詢問后,立即拿出了印有英韓中三語的導覽,并用手比劃著封面上的那顆“漢委奴國王印”。

圖1 福岡市博物館外觀

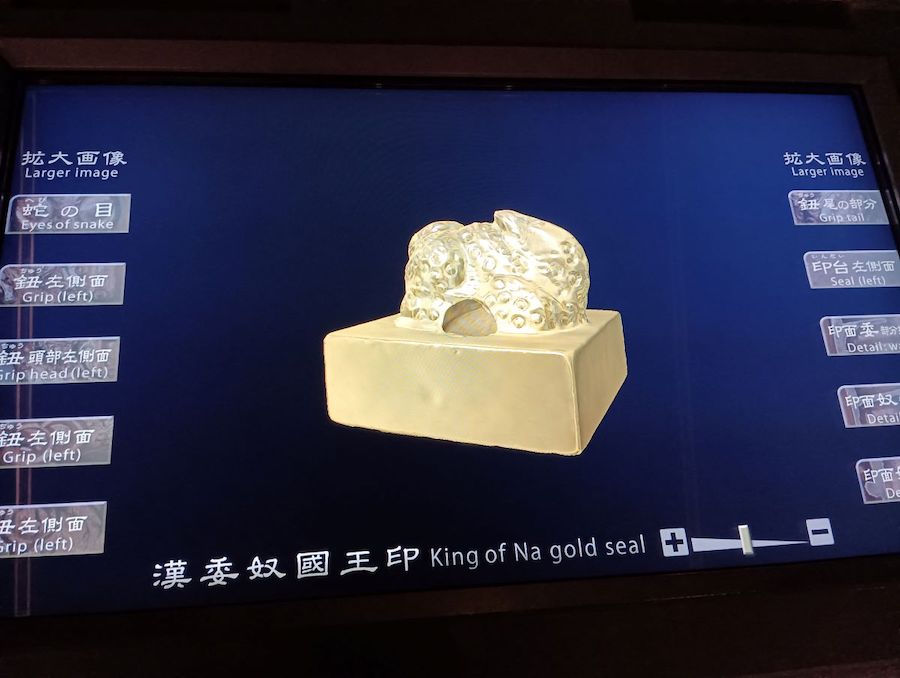

大約也是因為“鎮國之寶”的分量,福岡市博物館常設展廳的布置,并未按照歷史類博物館常見的時間由古而今的順序,而是將“金印的世界”設為第一個展館,集中介紹這顆聞名天下的“漢委奴國王印”。這方金印以純金鑄成,印面呈正方形,邊長2.4厘米,印臺高約0.9厘米,印臺上附有蛇形鈕,通體高約2.2厘米,總約108克,鐫有“漢委奴國王”篆文字樣。大約是為了加深觀眾的印象,博物館里不僅有電子屏幕上的金印3D圖像。訪客還可以親手體驗“金印”(復制品)的重量,還可以在沙盤上印出“漢委奴國王印”的效果。

圖2 電子屏墓上的金印

圖3 金印體驗區

這枚金印的出土也是一番傳奇。1784年(清朝乾隆四十九年、日本天明四年)初春二月二十三日(陰歷),福岡玄海灘邊的志賀島,一個叫甚兵衛的農民在挖地時,鋤到一塊大石。移去大石后,發見下面還有小石在兩邊支撐,小石中間則塞滿了淤泥。他在挖泥土時,發現中間的金屬塊。這就是“漢委奴國王印”。關于印文的理解,博物館說明里則采納了日本學者三宅米吉在《漢委奴國王印考》的說法,認為應讀為漢之委(通“倭”,wa)之奴(na)國王。

“漢”指的是中國的漢朝。《后漢書》中記載,光武帝建武中元二年(57)春正月,“東夷倭奴國王遣使奉獻”,“使者自稱大夫,倭國之極南界也。光武帝賜其印綬。”根據《魏志·倭人傳》記載, 3世紀后期奴國居民多達2萬余戶, 與同在九州北部的末盧國(四千余戶)、伊都國(千余戶)、不彌國(千余戶)相比,顯系大國。“漢委奴國王”印意味著中原政權的政治影響已遠及于日本列島,居于日本列島與大陸交通要沖的奴國已經加入大漢朝廷主導下的東亞世界“內中華而外四夷”的同心圓式華夷秩序之中了。

其實,不光是這方金印來自東亞大陸。用博物館里介紹詞的話說,福岡之地“成為獲取大陸文化的窗口”。在“福岡的黎明”(2)、“奴國的時代”(3)、“弘臚館的時代”(4)等展廳中,東亞大陸對日本列島的文化影響可謂無時無處不在。譬如,“朝鮮半島制造的陶器與金銅裝大刀”之類的“渡來系遺物”(令人聯想到“騎馬民族”征服日本的假說),為迎送遣唐使及遣新羅使的筑紫館(弘臚館)的設置,當然還有奠定日本飲食文化傳統的稻作文化。水稻原產于中國的長江流域,隨后向四方傳播。從博物館里的圖片標識來看,稻作文化是中國的山東、遼東半島經過朝鮮半島傳入日本九州島,隨后擴散到日本列島腹地。這應該是采納了學界關于水稻東傳路線的“北路”假說,而未提及從長江流域直接渡海來到九州島的“中路”與經過琉球群島北上九州島的“南路”假說。另外值得一提是,福岡市博物館根據日本鐮倉幕府時代(1185-1333)的繪畫,以及近年出土的宋元船只實物制作了“遣唐使船”模型,并在其中設置了水密隔艙。這一點似乎可以商榷。畢竟,宋元的航海技術要比唐代先進得多。誠然,1960年在江蘇揚州出土的唐代木船即設置有水密隔艙,這是世界上目前所發現的最早的水密隔艙。但認為日本的“遣唐使船”已經“導入中國技術”似乎言之過早了。畢竟中國船舶普遍設置水密隔艙也是宋元時期的事情了。

圖4 遣唐使船復原模型

元寇與唐物

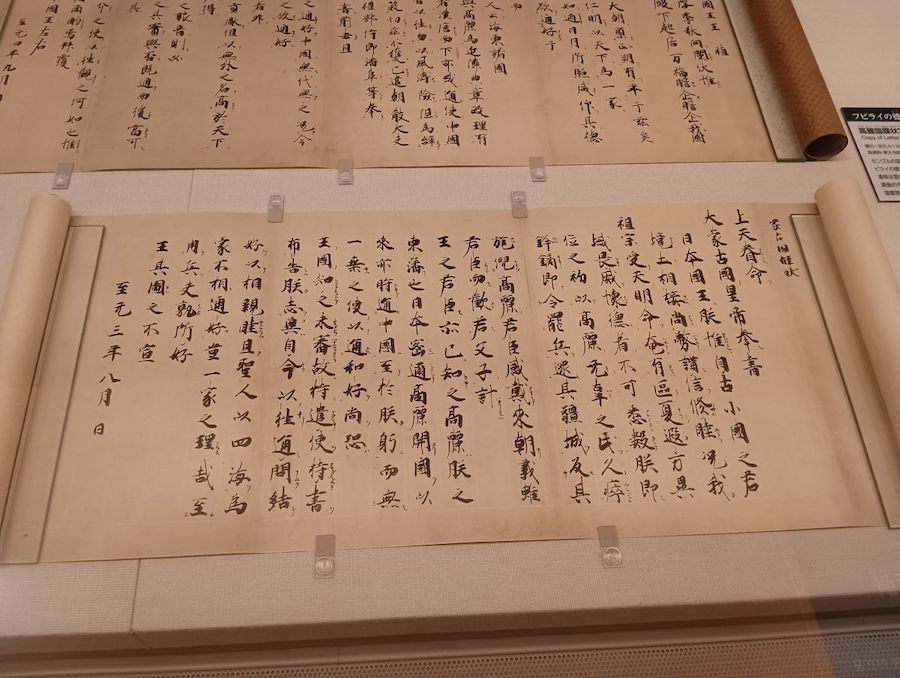

也是在元代,日本歷史上首次遭遇外敵入侵的危機。這就是十三世紀元朝的兩次東征。而福岡的博多灣,正是所謂“蒙古襲來的舞臺”。

1274年十月初三,忻都統帥的東征軍從高麗合浦(今韓國東南部的慶尚道鎮海灣馬山浦附近)出發,遠征日本(日本稱為“文永之役”)。十月二十日清晨,元軍分兩路在博多登陸,與日本守軍爆發激戰。這也是歷史上日本軍隊在本土與外國軍隊間的首次交鋒。福岡市博物館通過展示史料文獻《蒙古襲來畫卷》,比較了當時蒙古(元)軍與日本軍隊的裝備差異。當時的元軍在戰斗中還動用了新式武器——鐵火砲。它一次就可以拋射出2-3個球形鐵砲,爆炸之時“火光閃閃,聲震如雷,使人肝膽俱裂,眼昏耳聾,茫然不知所措”。福岡市博物館里就展出了出土的“石彈”與“炸裂彈”實物,體現出了元軍的技術優勢。

圖5 “蒙古襲來”

圖6 元世祖忽必烈致日本的國書

只不過,海上的元軍遭遇臺風襲擊,損失慘重,被迫撤軍。日軍僥幸獲勝,隨后統治日本的鐮倉幕府下令在博德灣沿海修筑了一條高約6尺,厚約1丈的石壩,以阻止元軍登陸。這就是所謂“元寇防壘”。至今在福岡市內還有幾處遺址,福岡市博物館內也陳設了相關照片。1281年,元軍二次征日,結果又敗于意外來臨的臺風。后世的日本人很是為這兩次意外的勝利得意了好幾百年。就連19世紀末期創作的一首日本軍歌也以《元寇》為題,歌中大言不慚什么面對“蒙古十萬余騎”,“我鐮倉男兒毫無懼色”,“十余萬蒙古大軍”“所剩唯有三人”云云。據說在作為主戰場的福岡市內另有一座“元寇史料館”,可惜需要電話預約而未能前往探訪。

圖7 “元寇防壘”

這次戰爭只是古代歷史長河中的一段小插曲,福岡與中國大陸往來的主流仍然是經濟文化的交流。用博物館里的一個標題來說,中世紀的福岡堪稱“東亞世界中的博多”,以及“唐物流播之地”。館中陳列里特別提到了著名的“新安沉船”。此船于1976年10月到1984年9月打撈出水,據考證是在元至治三年(1323)從慶元市舶司港口(今寧波)出發,準備前往目的地博多的商船,航行途中意外沉沒于今韓國全羅南道新安海底。從中打撈出的文物數量極多,陶瓷、金屬、漆工藝品等總計2萬2千多件,另外還有數以百萬枚歷代銅錢計28噸(約800萬枚)。福岡市博物館也展出了其中的一部分遺物。但需要指出的是,“新安沉船”畢竟沉沒在韓國水域,因此這些文物的原件都陳列在韓國國立中央博物館,福岡市博物館展出的只是復制品。

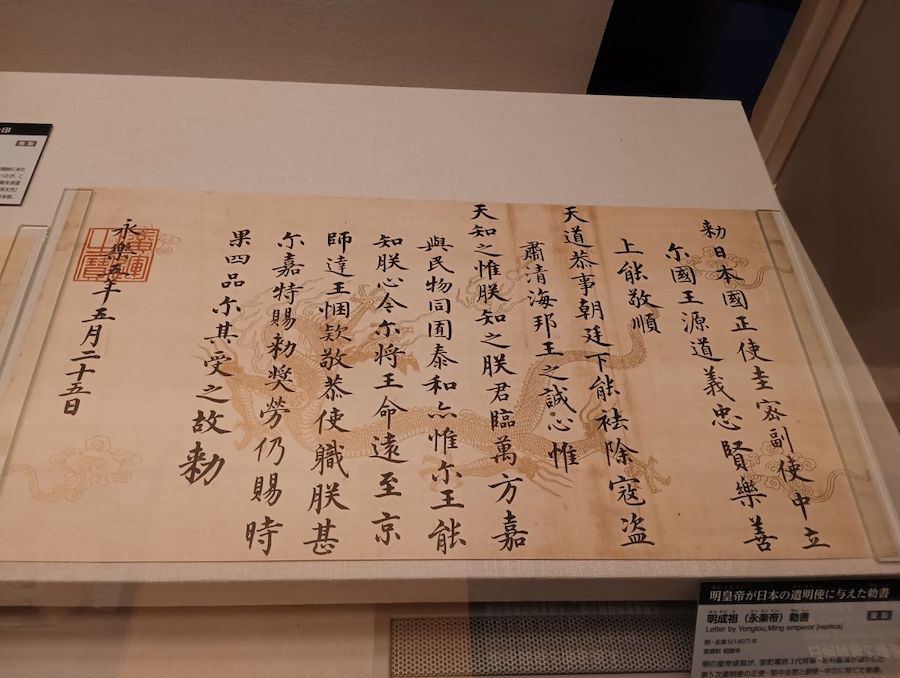

明朝建立之后,日本繼隋唐時期之后又一次建立了與中原王朝的官方聯系。福岡市博物館內就展出了永樂五年(1407)明成祖賜給“日本國王源道義”,也就是實際統治日本的室町幕府將軍足利義滿(《聰明的一休》里的“將軍”)的一道敕書。按明朝的規定,日本“十年一貢,貢道由浙江寧波府,每貢正副使毋過二百人”。因此也就有了博物館陳設中的“遣明船”(實際頻率遠遠超過“十年一貢”)。日本史籍記載中說,每次貢舶所得之利,總在十萬貫以上。日本來使不但在不等價交換的朝貢貿易中賺得盆滿缽滿,而且還由明朝廷承擔食宿費用,而且所帶商貨又能以附搭為名,由中國官方收購,其價格也能高于市價,比起自行交易來可以博取更多的利潤。無怪乎日本人驚呼,“大明,實為個空前絕后的大善政國家”了。

圖8明成祖頒給足利義滿的敕書

微妙的轉向

然而,室町幕府的統治并不穩固,15世紀中葉之后日本即進入“戰國時代”的亂世,待到一個多世紀后豐臣秀吉統一日本,日本悍然發動了對朝鮮的入侵,并引發明朝的軍事干預(1592-1599),這就是博物館展品中提到的“文祿之役·慶長之役”。這應該是因為秀吉為侵朝而建立的基地名護屋城就在博多以西不遠處的緣故。

耐人尋味的是,這張朝鮮半島地圖,卻也幾乎成為東亞大陸在福岡博物館展品中的“絕唱”。從博物館的展品看,福岡經歷了一個先是內向,隨后轉向西洋的微妙轉變。1600年,在決定豐臣秀吉身后日本統治權的“關原之戰”結束之后,黑田長政以擁有52萬石的大名(諸侯)姿態入主北九州,并在博多之西建立“福岡城”。這是福岡地名的首次出現,也使得如今的福岡成為福岡(西)博多(東)兩元的城市。至于黑田長政穿過的甲胄(名為“黑系威胴丸具足”)也是博物館里的重要藏品,同時也是日本的“重要文化財”。

黑田長政是福岡藩祖,整個江戶時代(1603-1868),福岡都在其后裔的統治之下。隨著日本“鎖國”體制的確立,對外通商口岸轉往長崎,對象也只剩下中國與荷蘭。福岡就此失去了對外交流窗口的地位。從博物館的介紹看,19世紀中期,福岡的“蘭學者”已經繪制出當時一流的世界地圖《銅版萬國輿地方圖》——只不過,其知識來源已不是傳統的東亞大陸,而是荷蘭(“蘭學”之名因此而來)。在幕府統治風雨飄搖的背景下,從太平洋而來的歐美文化更呈強勢——就連福岡藩訓練步、騎、炮兵也采用了西洋式兵棋。至于明治維新之后,新政權旨在“脫亞入歐”。于是,博物館里甚至搭出了一個西式咖啡廳的模型……

圖9 江戶晚期繪制的世界地圖

圖10 西式咖啡廳內部格局

這種“面向太平洋”的情形一直持續到“現代的福岡”展廳(9)。在“日本經濟高度成長的時代”(指戰后至1970年代初),源自歐美的棒球已然成為日本國民運動。因此博物館里甚至展出了“西鐵獅棒球隊”的球衣,原因在于該隊曾在上世紀五十年代的日本職業棒球聯賽里創造了三連冠的霸業,堪稱福岡的“城市之光”。只不過好事者也會發現,這支球隊后來遷離福岡,今天的名字叫做“埼玉西武獅”。

圖11 作為博物館展品的棒球隊服

值得注意的是,博物館里還有一個小標題,名曰“目標國際交流的中心城市”,然而,盡管福岡曾經舉辦了1989年的“亞洲太平洋博覽會”。關于當代的博物館展品卻給人留下了強烈的“地方性”特點。這從博物館最后兩個常設展廳分別以“福(岡)博(多)人生”(10)與“山笠的世界”(11)為名,用以介紹當地的傳統民俗及地方文化特色(“博多祇園山笠”)便可見一斑了。可以說,前近代作為日本對外(東亞大陸)交流中心的福岡(博多),如今早已蹤跡無尋。大約只有在福岡市街吃上一碗著名的“博多拉面”時,才能想起這座城市昔日與中國的緊密淵源了。

圖12 博多祇園山笠

(本文照片均為作者所攝)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司