- +1

上海“無敵江景”黃金地標,竟關閉多年?官方回復來了

中山東二路延安東路路口,一座線條流暢、紅白相間、頂部豎有桅桿的圓柱形塔狀建筑矗立于此,靜靜俯瞰著上海外灘人流如織,車來車往。

“這座塔以前是干什么的?”、“能不能走進去參觀一下?”許多路過的市民游客向附近保安發問。得知暫時不對公眾開放,大家有些遺憾,只能仰起頭圍著建筑走上一圈。

這座精致的建筑是外灘信號臺,更多人因其形狀稱之為外灘信號塔,是過去百年上海氣象發展、航運興盛、城市進步的親歷者和見證人。它與北面1.5公里之外的外白渡橋一起,一塔一橋南北相望,連接起上海百年外灘。

然而,相較于外白渡橋的高知名度,外灘信號塔顯得默默無聞、靜寂太多。如何有效“活化”這座百年歷史建筑,今年市政協無黨派人士界別與民盟界別共同提出“挖掘外灘信號塔歷史科技文化內涵”提案,并作為本年度重點督辦提案。不少委員提到,希望各方形成合力,在“活化”信號塔上有所進展。

融合歷史意義與藝術價值

一座外灘信號塔,百年外灘發展史。

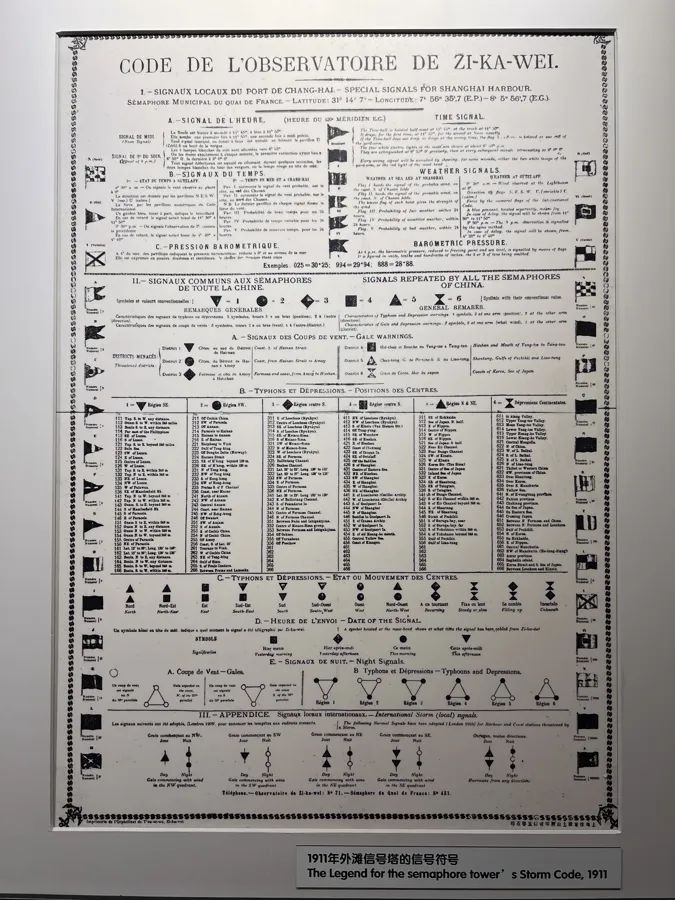

上海開埠后,船來船往,氣象信息愈顯重要。1883年,位于“洋涇浜”外灘的信號塔建造之后提供服務——每天10時、16時在桅桿上升起不同形狀和顏色的信號旗,標示長江口外洋面風向、風力與霧天情況。這是中國領土上首座信號臺,也是亞洲太平洋地區最早建立的信號臺之一。

經歷風吹雨淋,原先的塔頂木制桅桿折斷。1907年改建為鋼混結構的新信號塔,底座寬11.3米、高4米,塔高36.8米,加上塔頂9米桅桿,總高近50米。同時,管理方還添置了氣候記錄器、風速計、精密時鐘等儀器,并換上帶有平衡錘的報時球,裝上白色信號燈。1927年又增建信號塔裙房,形成了如今的塔房一體結構。

外灘信號塔可以視作上海城市開放的象征。“它的主要任務是開展氣象和授時服務,當時工作人員會在桅桿上懸掛風球來發布氣象信息。我們很自豪,風球信號標準是外灘信號臺的一項開創性工作,受到當時國際氣象組織的高度評價,在國際上很有影響力。20世紀30年代推廣到東亞多個海關所屬港口使用。”市政協常委、市氣象局副局長陶立英介紹。如今,我們常聽到港澳地區遇到臺風會掛起幾號、幾號風球,其源頭就始于上海外灘氣象塔。

時光荏苒。1993年為便于外灘道路拓寬,外灘信號塔由原址整體向東南平移20余米。2012年至2013年,為確保塔身和基礎安全,有關方面開展修繕工作。2014年外灘信號塔被列為市級文物保護單位,2022年再次完成保護修繕。

在外灘萬國建筑博覽群中,相較其他建筑的恢弘氣派,外灘信號塔顯得精致,別具一格。“這是典型的阿塔努布式建筑(Art Nouveau architecture)。”市政協提案委員會副主任、上海磬石智通投資中心(有限合伙)董事長黃春華介紹,其設計風格受自然形態啟發,建筑和裝飾中常見曲線和波浪的線條,被稱為“柳條線”。此外,建筑會使用大量彩色玻璃、鑲嵌畫、鐵藝和陶瓷等裝飾元素,使建筑設計不僅美觀實用,更將藝術融入其中。

黃春華還提醒,外灘信號塔使用了當時新技術和材料,如鋼鐵和混凝土,使得設計更為靈活,創造出當時傳統材料難以實現的形狀和結構,“阿塔努布式建筑力求表達獨特性,目前留存的建筑較少,所以氣象塔極具歷史保護價值。”

如何兼顧“活化”與保護

采訪中,不少委員坦言,外灘信號塔的文化和服務功能尚未得到充分發揮,“這么有歷史意義、藝術價值的建筑,就這么簡簡單單地放在外灘那里,著實有點可惜。”

在無黨派人士界別與民盟界別共同提案中,建議規劃部門會同文旅部門,在確保安全前提下,結合外灘歷史文化風貌區整體規劃和城市微更新計劃,通過在外灘信號塔懸掛固定風球模型、恢復授時功能等形式,打造外灘城市歷史科技文化品牌。

黃春華建議,通過在信號塔及其附屬建筑上安裝與氣象預警相對應的藍色、黃色、橙色和紅色四色燈帶,按照當天不同預警信號進行“示色”,還原信號塔過去承擔的氣象預警功能,向市民游客發布氣象災害預警信號。

雖然公眾可通過多種信息化手段獲取氣象預警信息,但抬頭可見的信號塔,同樣便于獲取信息,還傳遞了一種儀式感。有委員提到了世博會期間原南市發電廠煙囪變身而成的世博氣象信號塔,這座信號塔兼具氣象預警、示溫及展示等多重功能,很長一段時間內成為周邊市民了解氣象的有效途徑。

也有委員提出,考慮到外灘信號塔的保護級別較高,且處于國家重點文物保護單位——外灘建筑群的建控范圍內,改造工作必須兼顧“活化”與保護,建議聽取各方經驗,在歷史考證和方案比選基礎上,提出切實可行的改造方案,做好文物改造審批及實施相關工作,確保文物建筑使用安全。“能否不要對建筑本身‘動刀動槍’,或者使用對建筑影響較小的輕質材料。”黃春華建議。

在久事國際藝術中心露臺參觀,俯瞰外灘。

可否為外灘區域申遺?

陶立英建議,依托百年外灘信號塔,因地制宜舉辦形式多樣的防災減災科普宣傳和國際交流合作活動,提升公眾防災減災科學素養,提高自我保護意識。比如,上海可以與香港、澳門等仍保留風球信號的城市,圍繞信號塔開展科技歷史文化聯展,回顧三地在城市發展和科技文化交流中的歷史淵源等。

“從推進文物保護及活化利用角度,支持進一步挖掘外灘信號塔的歷史文化價值和建筑藝術價值。”市規劃和自然資源局在提案回復中表示,目前外灘信號塔內部作為展示及配套服務設施等使用,在面向公眾的宣傳展示方面有進一步的提升空間。“我局支持外灘信號塔在使用上更多地考慮歷史性、宣傳性和社會性功能。在保證安全的前提下,后續將進一步從公益展示角度,研究對公眾提供開放參觀的可能性以及具體的展示內容,讓文物‘活起來’。”

市政協委員、香港遠東發展有限公司中國區域總經理吳蓓琪則呼吁,要為外灘歷史文化街區申遺。“世界文化遺產的申報和保護,意味著對這些歷史建筑進行更嚴格保護和管理,同時還可以引起更多人關注,同時也能夠獲得更多資金和技術支持,更好保護和修復這些具有重要歷史和文化價值的建筑。”

她表示,過往經驗表明,全球許多擁有世界文化遺產的城市和地區,都會帶來較多國內外消費人群,提高入境游人數及酒店入住率,帶來可觀的消費收入及潛在消費空間,提振消費信心。

大家都希望,各部門能形成合力,進一步豐富外灘信號塔內涵與作用,“期待有那一天,當我們再次經過這座建筑時,耳邊回蕩著上海歷史的鐘聲,腦中閃現出諸多歷史場景和故事。”

(原題為《太浪費!上海無敵江景黃金地標,竟關閉多年?游客只能仰頭圍著建筑走一圈...官方回復來了》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司