- +1

家書中的藝術人生:李可染書畫文獻上海展出

5月30日,“濡染家風:李可染家書中的藝術與人生”主題展在上海外灘111號藝術空間開幕。展覽以李可染寫給子女的家書為主線,勾連起他的人生軌跡和藝術創作。展品中除了李可染的書畫精品,還有他的信札、手稿、照片、老物件等珍貴家藏文獻資料,其中大部分是首次向公眾呈現。

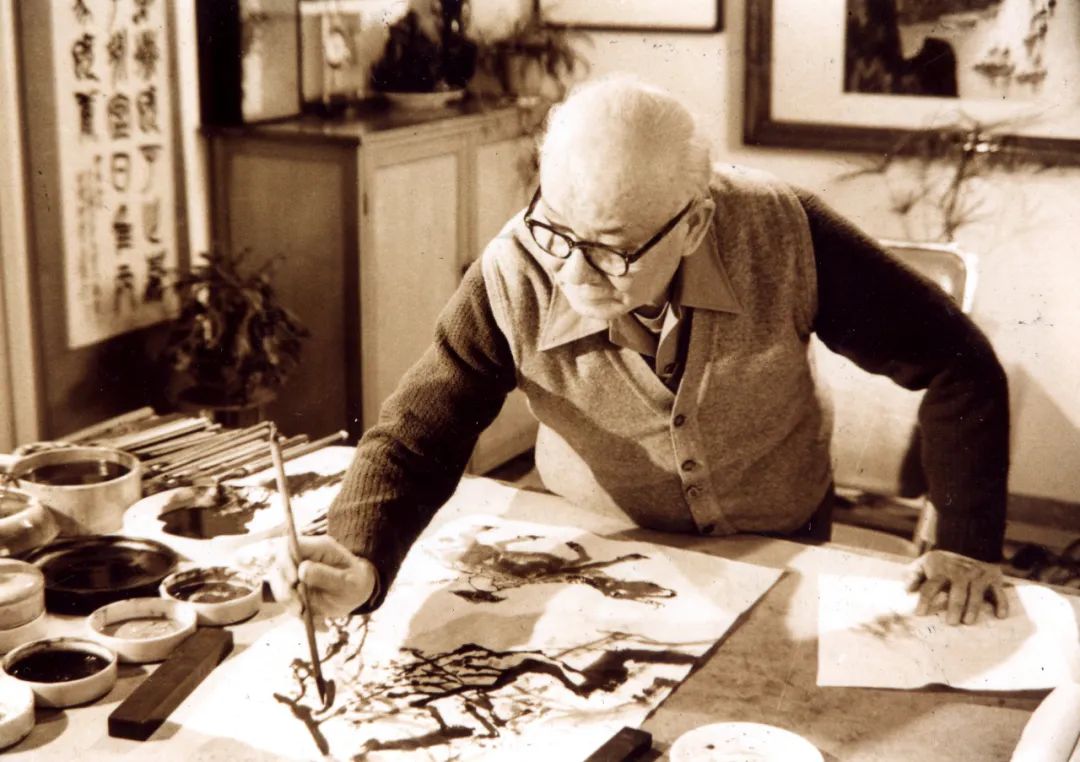

李可染(1907-1989)

作為中國二十世紀具有里程碑意義的畫家之一,李可染的藝術思想,人生經歷與其個性有什么樣的關系?他所選擇的藝術道路與現實中對生命的理解是否有所關聯?

展覽開幕式現場

展覽現場

“今天人們提到祖父,大多聯想到的是他的學術聲望和藝術成就,但是在我們家族敘事中,那些私人記憶才是更彌足珍貴。”李可染孫女蘇蔓薏介紹,從辛亥革命到上世紀20年代,她的曾外祖父蘇少卿和祖父李可染不約而同地背負行囊,告別故鄉徐州,像許多當時的有志青年一樣,闖入風云際會的上海灘。蘇少卿加入上海文明戲社團開明社,李可染則投入上海美專求學,從此兩人把事業和家庭的根基扎在了上海。他們曾經在滬上的居所——金陵東路篤行里,僅距離此次展覽的地點不到1.5公里。

1932年李可染在徐州

徐州李可染舊居

1989年李可染去世后,家人繼續對他的回憶整理和文獻收集。這些工作進行了三十多年,從第二代持續至第三代,包括口述記錄、資料整理、家物的收集。此次展覽通過“故園之思”“舐犢之情”“藝道傳家”三個板塊,用李可染的書畫作品與文獻資料交錯展呈的方式,向觀眾傳遞了李可染在藝術上的探索和理念,更重要的是展現他的另一種身份——一位在時代潮流中時常牽掛并以身作則影響著子女的父親。而家書,作為畫家私人化的一面,生動地展現了李可染樸素真實的人格魅力,和務實進取的人生態度。不同歷史環境下的家書和藝術創作,相互映襯,形成了有趣的藝術-人生對話;同時又體現出畫家作為時代洪流中的個體,在不同層面所做出的反應和抉擇。

展覽現場

展覽現場

展覽策展人叢濤向澎湃新聞記者介紹:“展覽的三個板塊也對應著李可染的人生三個階段。‘故園之情’主要講述了他在杭州藝專、徐州老家的生活,以及戲曲理論家蘇少卿、第一任夫人蘇娥對其影響,這個部分是李可染的生命底色;第二板塊是此次展覽的重點,呈現了上世紀五十至七十年代,他寫給孩子們的家書。家中最真實地呈現了他的為人品性、對藝術的求真態度,是他的本質;‘藝道傳家’中他也告誡自己的孩子藝術需要創新,需要下苦功。”

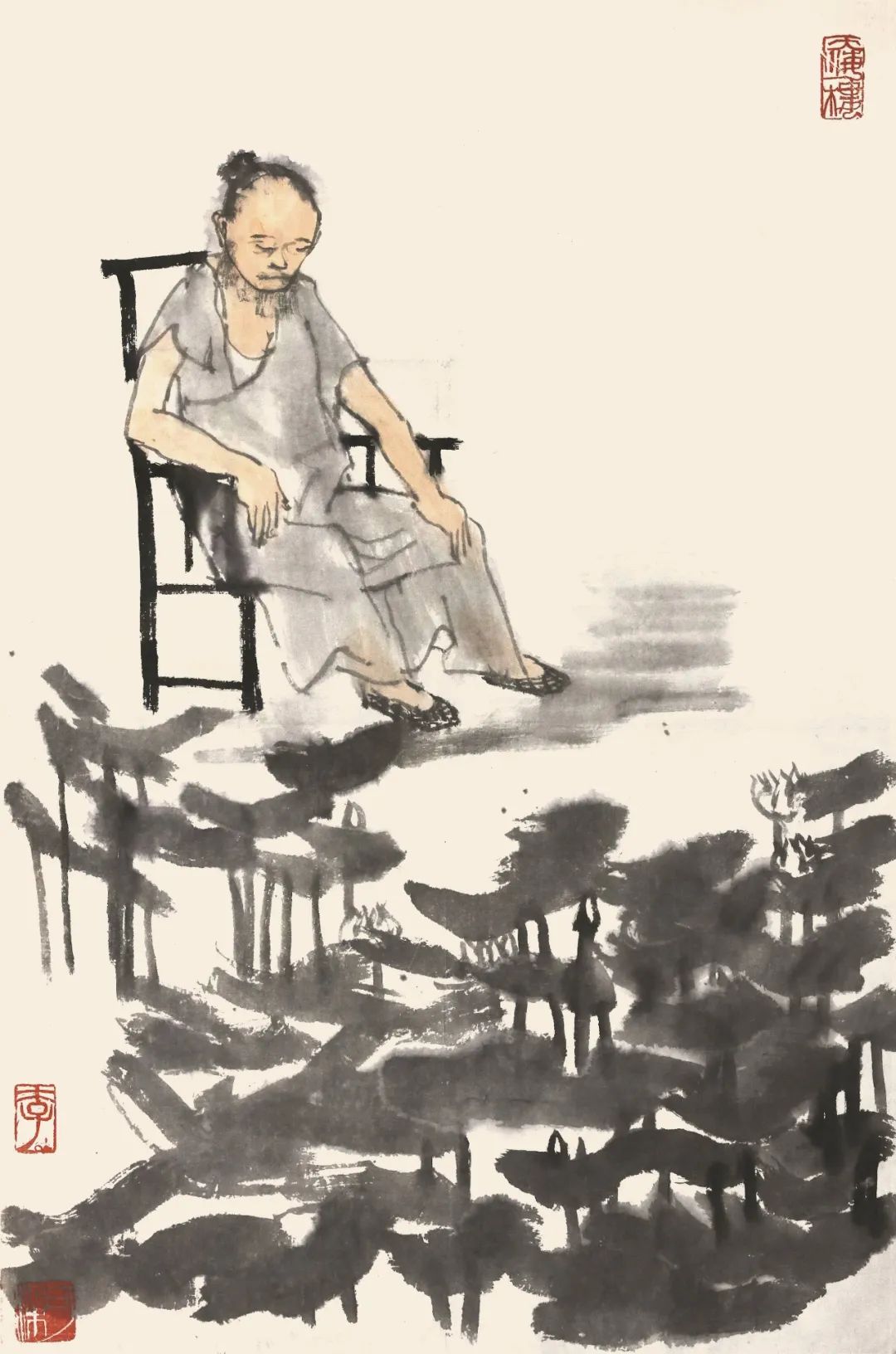

觀荷圖

紙本水墨 1940年代

69x45.5cm

走進展廳,首先呈現的李可染創作于上世紀四十年代的兩幅作品。一幅《觀荷圖》,一幅《風景》。與李可染晚期山水的用筆厚重、頓挫有力相比,《觀荷圖》在人物畫的塑造上用筆瀟灑放逸、墨色簡淡清雅,繼承了傳統寫意人物畫的精髓。這件作品中,人物形象樸質卻不拙陋,富于詼諧、機智的特色和生活情趣,這種飄逸而靈動的繪畫風格,在李可染上世紀四十年代深受齊白石藝術熏陶后有了明顯的改變。

李可染初入畫壇之時,就憑借筆下傳統中國山水頗受贊譽,后又走著簡練、瀟灑、飄逸的文人畫路子。作為齊白石的弟子,白石老人曾為李可染作《五蟹圖》并題:“昔司馬相如文章橫行天下,今可染弟之書畫可以橫行矣。”

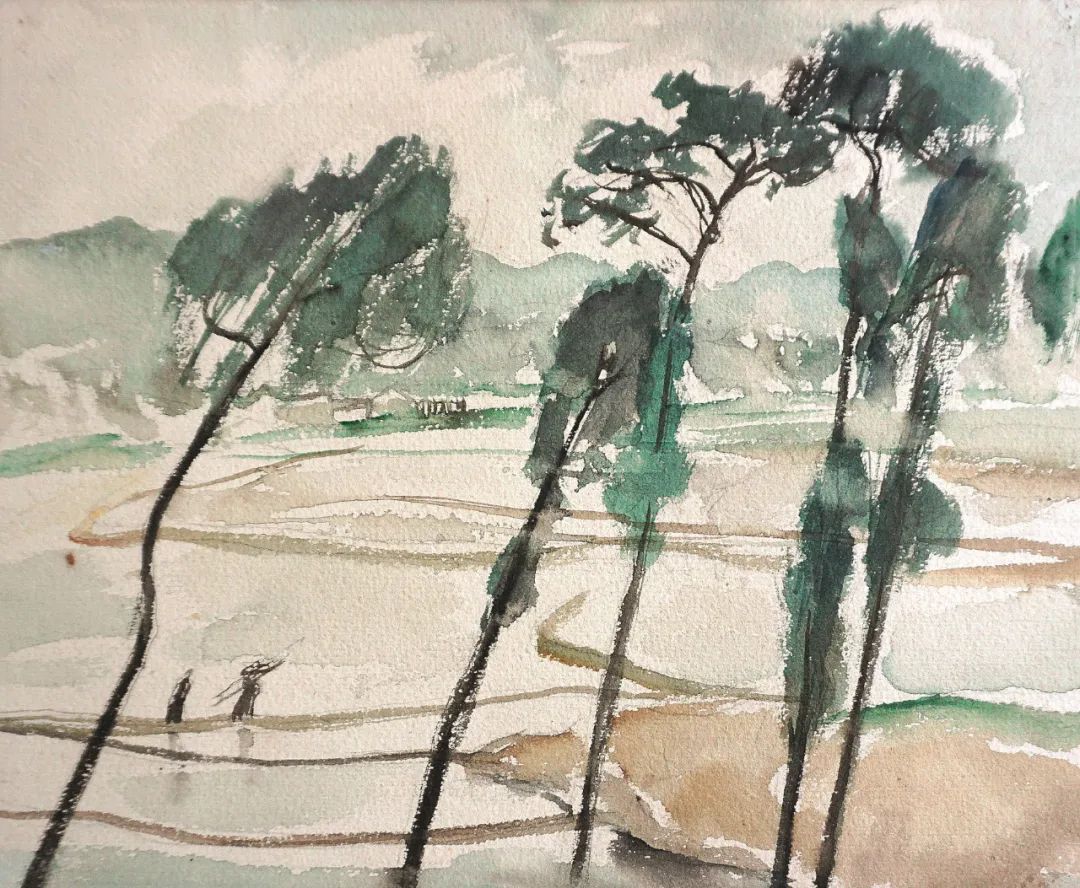

風景

紙本水彩 1940年代

24x29.5cm

李可染很早就接觸了西畫,16歲考入上海美專,初涉西畫,22歲考入杭州藝專研究生部,師從林風眠,專攻素描與油畫。《風景》這幅作品就是李可染在杭州藝專時期的創作,從中也可以看出他有著非常好的西方繪畫訓練背景。李可染的創新走了一條相當艱難的路,就是回到傳統里創新,融合創新是相對更容易被大眾接受的,但李可染選擇回到傳統,他曾言“以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來”,這是他一生藝術創作的寫照。

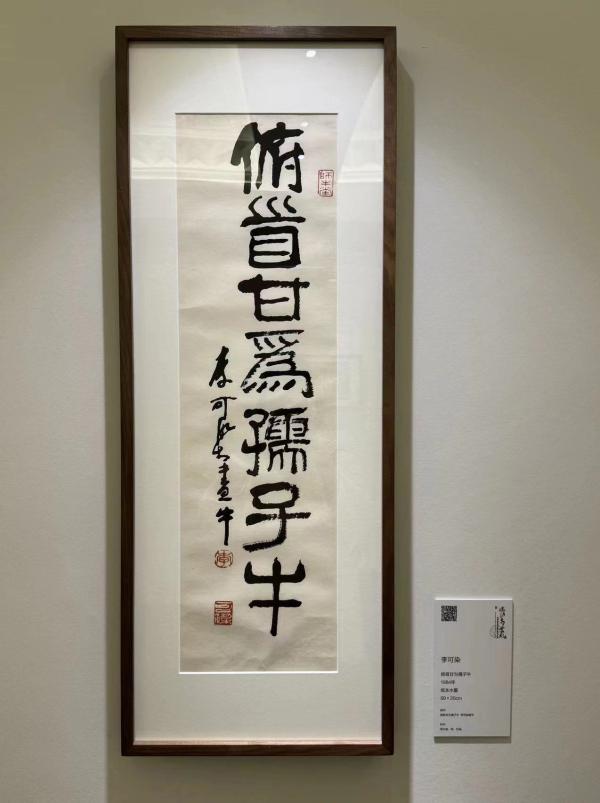

俯首甘為孺子牛,展覽現場

紙本水墨 1984年

69x20cm

與這兩幅作品相對的是李可染的一幅書法作品《俯首甘為孺子牛》,創作于上世紀八十年代。“這一時期李可染的書法藝術進入到十分成熟的階段,他立足碑派體系而又廣收博取,字體于樸拙中透出靈動。而這幾個字,就代表了他的藝術態度。”叢濤說。

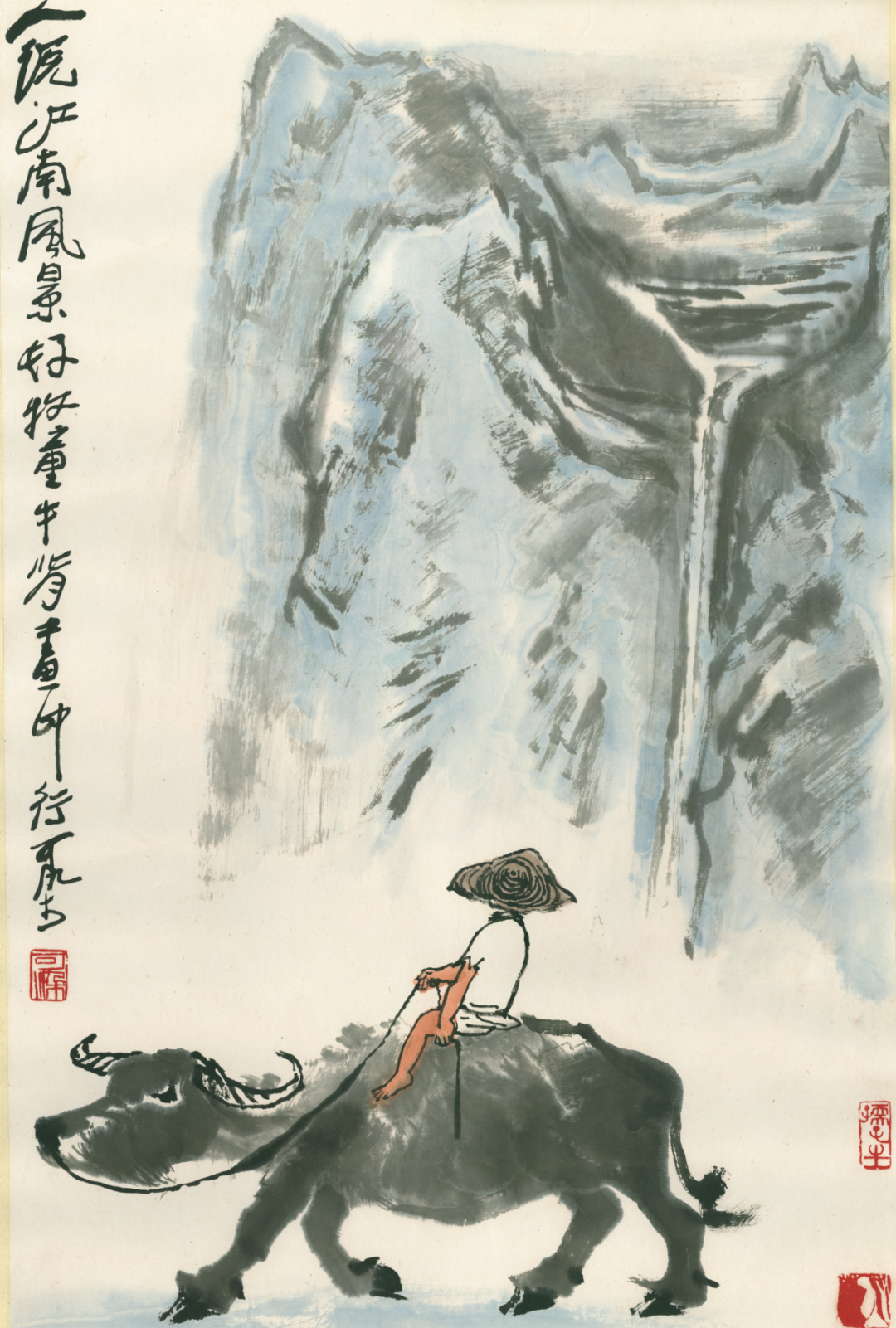

看山圖

紙本水墨 1981年

67.7x45.6cm

展覽上還展出了李可染晚年時期的一件代表作品《看山圖》。牛,是李可染喜愛創作的題材之一,他也將畫室命名為“師牛堂”。上世紀40年代,李可染寄住鄉村,每日見牧童放牛而去,日落騎牛而歸,牛兒日常的狀態盡收眼底,憨厚可掬的形象也為畫家提供了大量的創作素材。當時正值抗戰期間,李可染筆下的牛以堅韌、勤勞、踏實、犧牲的精神激勵著國人。此后,牧童與牛成為他藝術世界中有別于山水畫的一片更加純粹的精神樂土。

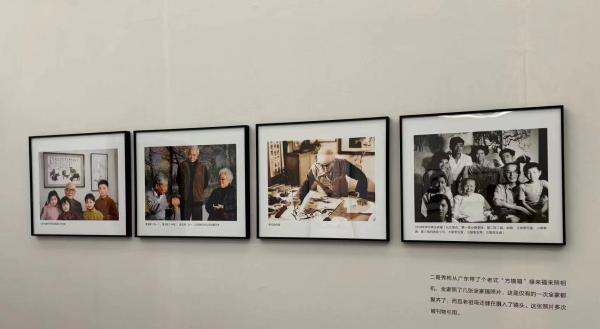

展覽現場,李可染與家人們的照片

家書萬金

在家書中,我們會看到一個什么樣的李可染?

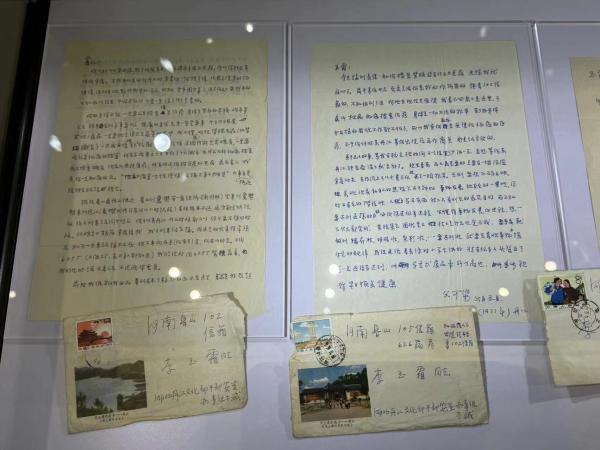

“玉霜:......現在看來畫畫最重要的主要有一個強調寫實功夫。在作風上可以千變萬化,但這是一個根本,否則要想正確反映客觀現實和自己的思想是不可能的。事物發展既有它的一貫性,同時又有它的階段性。人學習東西往往只看到它的最后目的,而不知要達到這樣的目的必須經過很多過程。不懂得事物發展的過程,想一下什么都完成,其結果是困難重重,往往是什么也完不成。要寫實就做到輪廓準、明暗準、色彩準……要達到準,就要在客觀事物上探討它的規律。我說這話看來像對小學生講的,可是有很多人頭發白了,這一點還沒有達到。此學藝術廢品率所以高也。匆匆寫此祝你早日恢復健康。父可染。”

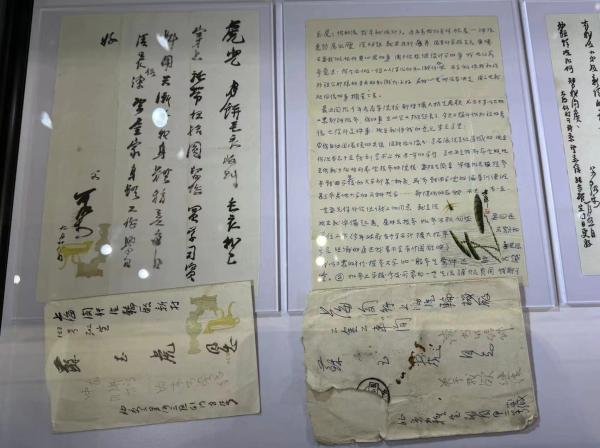

李可染寫給兒女們的家書,展覽現場

“玉虎:......你自幼因環境關系,沒能好好讀書,這應該說是很遺憾的,現在你既有志于在戲劇藝術上做進一步的學習,這也正是我所希望的,現在你就可向希望報考的院校要招生簡章,準備報名戲劇學院校的大學部某一科系,或考戲曲學院的編導訓練班,甚至考其他院校的文科哲學,都隨你的志愿。.....如今年萬一考不取,仍然安心回原工廠工作,今后抓緊時間準備明年再考,明年考不上后年,在30歲以前可以連接考下去,‘有志者事竟成’,我看不會有什么問題的……接信后,還有什么問題困難,就寫信來,祝努力。父可染。”

李可染寫給兒女們的家書,展覽現場

這次展覽中的家書大多寫作于五十至七十年代,中間經歷了劇烈的社會動蕩和迷茫。期間,李可染一度無法畫畫,但面對正處于求學和立業中的子女時,他卻始終強調要走正路,下苦功,鼓勵子女不放棄;作為父親,他不只有理性和堅忍,也有溫情和柔軟,關心孩子們的生活和健康,坦言自己的牽掛與情愫。在家書中,還能夠看到李可染在社會動蕩中的堅持,支撐堅守的是對樸素道理的判斷和對正路的信心。

李可染是孩子們心中“偉大的父親”。1950年代,李可染要變革中國畫,走遍山川,立志突破中國畫面貌;而他的子女們正在十幾、二十歲的青春年月,他們隨父親的藝術變革之路成長,并且因之對他們自己的人生產生了重要的影響。因為身處幾個不同的城市,通信成為后來父與子交流的主要方式,李可染喜歡收到孩子們的來信,他亦會給孩子們寫長長的回信,他記得每一個孩子的每一時的狀況。

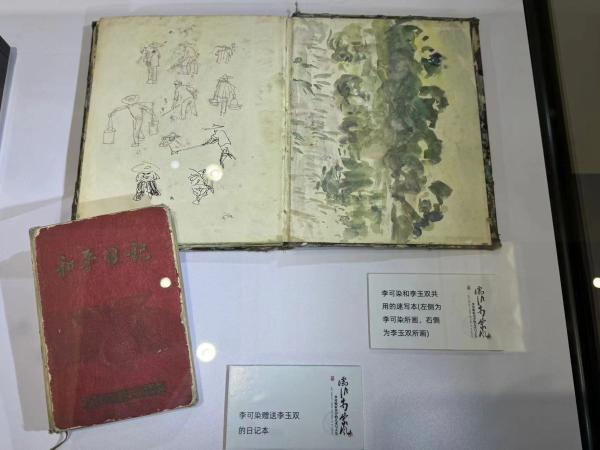

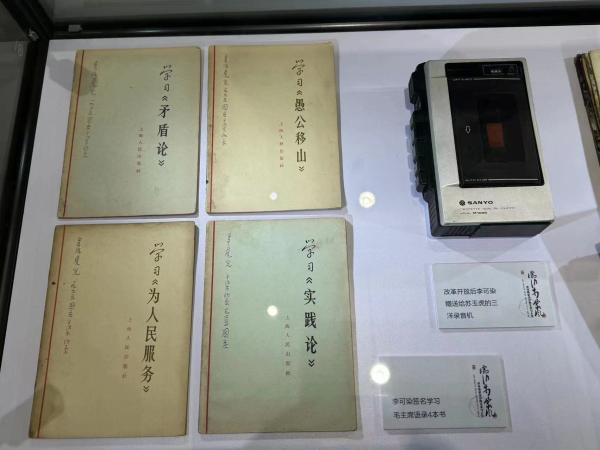

叢濤向澎湃新聞記者介紹,除了書信還有一些實物,也能看出李可染的性格。“在當時的歷史背景下,李可染學習了毛澤東語錄后,他就會在封面上寫明送給哪一個孩子,他知道針對性地給孩子們不同的指導。他也鼓勵孩子有自己的愛好,比如兒子蘇玉虎喜歡戲曲,他就將錄音機給蘇玉虎;李玉雙喜歡畫畫,李可染就把自己的速寫本送給李玉雙。”

李可染將自己的速寫本給了同樣喜愛作畫的李玉雙

外人總以為李可染比較嚴肅、沉默寡言,但李可染也有風趣、滑稽、幽默的一面,是一位風趣的智者。李可染之子蘇玉虎回憶:“據家中四姑講,他能拿一把油紙傘,撐開在傘面上滾動一個小球。這把傘在底下轉,那個小球在上面轉。小球看上去就在原地那么轉動,實際上傘是在下面轉的,他還會變很多小魔術。我父親自己說過,解放后南美洲智利有個畫家叫萬徒勒里到中國訪問(他是進步畫家)上面安排李可染接待,日程中要參觀上海,李可染在火車上給那個萬徒勒里變小魔術,一個硬幣在手背上一會變沒了。萬徒勒里覺得很奇怪,猜不透。”

蘇玉虎也愛戲曲,改革開放后李可染就贈送了一臺錄音機給蘇玉虎

李可染他常自稱是“時間的窮人”,但每當夜深人靜可以休息了,他一人獨坐畫室,會打開錄音機聽上幾段京劇。蘇玉虎回憶:“老生他愛聽余叔巖、楊寶森;青衣他最愛聽程硯秋,因為‘程腔’常入‘險徑’,‘似奇反正’,繪畫亦同此理,格調高雅;花臉則對裘盛戎入迷。另外則喜愛聽江南的評彈。每當我也在北京時,到了夜晚,他常把我叫到畫室陪他聽上一陣子錄音,邊聽邊議論品評優劣。”

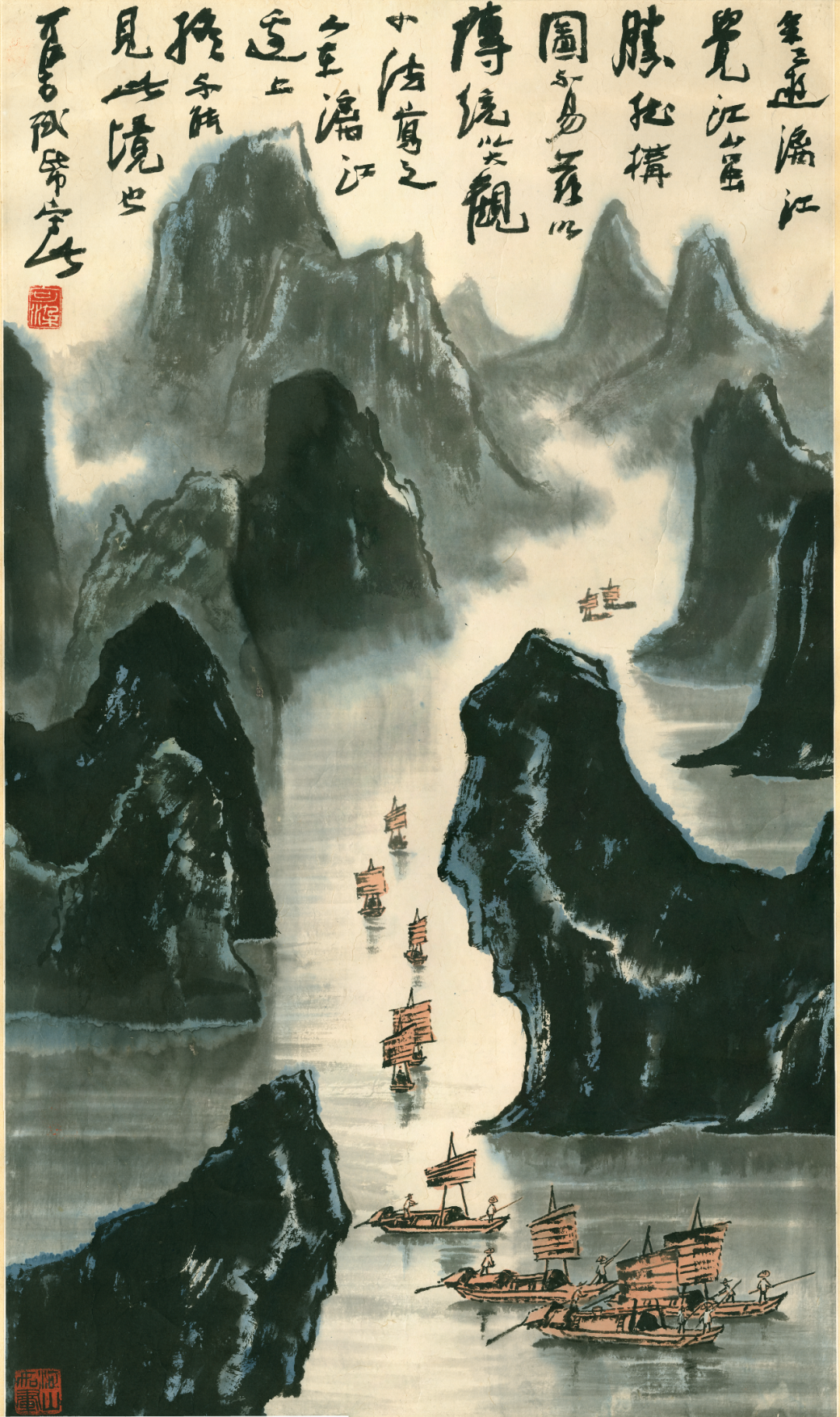

漓江

李可染、李玉雙合作

紙本水墨 1971年

69x52.5cm

為河山寫生

上世紀50年代初,古老的中國畫經過漫長的歷史嬗變,乘革故鼎新的時代大潮,醞釀新的藝術革新。

1946年,李可染收到徐悲鴻的邀請,來到北平藝專任職,教授中國畫。新中國成立后,彼時的中央美術學院在虛無主義的影響下,已經取消了中國畫系,李可染只能憑借著早年西畫的基礎在繪畫系教授水彩課,中國畫面臨著生存的危機。

不畏條件的艱苦,無懼改革的艱難,李可染將改革中國畫的命運與自己相連。1950年,他在《人民美術》的創刊號上發表文章《談中國畫的改造》,率先提出了要深入生活和自然,重新挖掘中國畫之源泉。他深深感受到傳統中國畫所面臨的時代語境和藝術困境,并意識到唯有面對現實、面向生活,才能讓古老的中國畫在新的時代煥發生機。

1954年,47歲的李可染鐫刻“可貴者膽”“所要者魂”兩方印章以自勉,與張仃、羅銘決心南下寫生,帶著從《新觀察》預支的一百元稿費,在祖國的廣闊山河中找尋藝術靈感。

以毛筆宣紙現場對景寫生,在中國繪畫史上堪稱史無前例。接下來的幾年中,李可染畫景,畫人,畫生活,也畫時代。他二下江南,踏足巴蜀,漫游漓江……筆下所繪景致越多,山水新法越瑩然于心,在他的筆下誕生出一大批美術史上的經典名作。

北海寫生

紙本水墨 1956年

40.5x49cm

本次展覽展出的《北海寫生》創作于1956年,是李可染繼1954年開啟中國山水畫寫生之路后的再出發。在《北海寫生》中,李可染將西畫創作中對形、光、色的表達,有機地融入在傳統的、寫意的筆墨體系之中:公園中的樹叢以闊筆鋪陳,略施淡彩,留白處的高光留給水面和林間的小道,這些留白往往構成了畫面的氣脈,而用淡墨染出的光影變幻則將水的獨特形質刻畫出來。

1956年,李可染從直接對景寫生發展到了對景創作,構建了中國畫創作的新方法。這一創造性的結合不僅是中西文化大碰撞后“以西潤中”的成功探索,也是對中國畫傳統的“外師造化,中得心源”理論最好的實踐。

《漓江》

紙本水墨 1973年

48.3x81.7cm

在祖國各地遠游寫生的過程中,李可染對漓江傾注的感情最深,從1959年開始畫漓江,一直持續至1989年,幾十年間,他從畫漓江之形,到捕捉漓江之神,最后完成了對漓江之韻的表達。

本次展出的《漓江》創作于1973年,彼時正是李可染開始將生活實景進行提煉概括,開啟對漓江山水繪畫語言的探索時期。畫面中,山巒重疊,數只船帆溯流而上,豐富的用墨層次和強烈的光影效果,共同構成了李可染畫面中“逆光山水”的獨特風貌。江水宛轉的穿插布局不僅將不同遠近的山體加以區隔,也構成了聯接,從而產生出縱深的空間感;近處山巒以濃墨皴筆來表現,加上對水中倒影的處理,使畫面呈現出將清、秀、奇、幽蘊藏于雄渾之中的博大感。

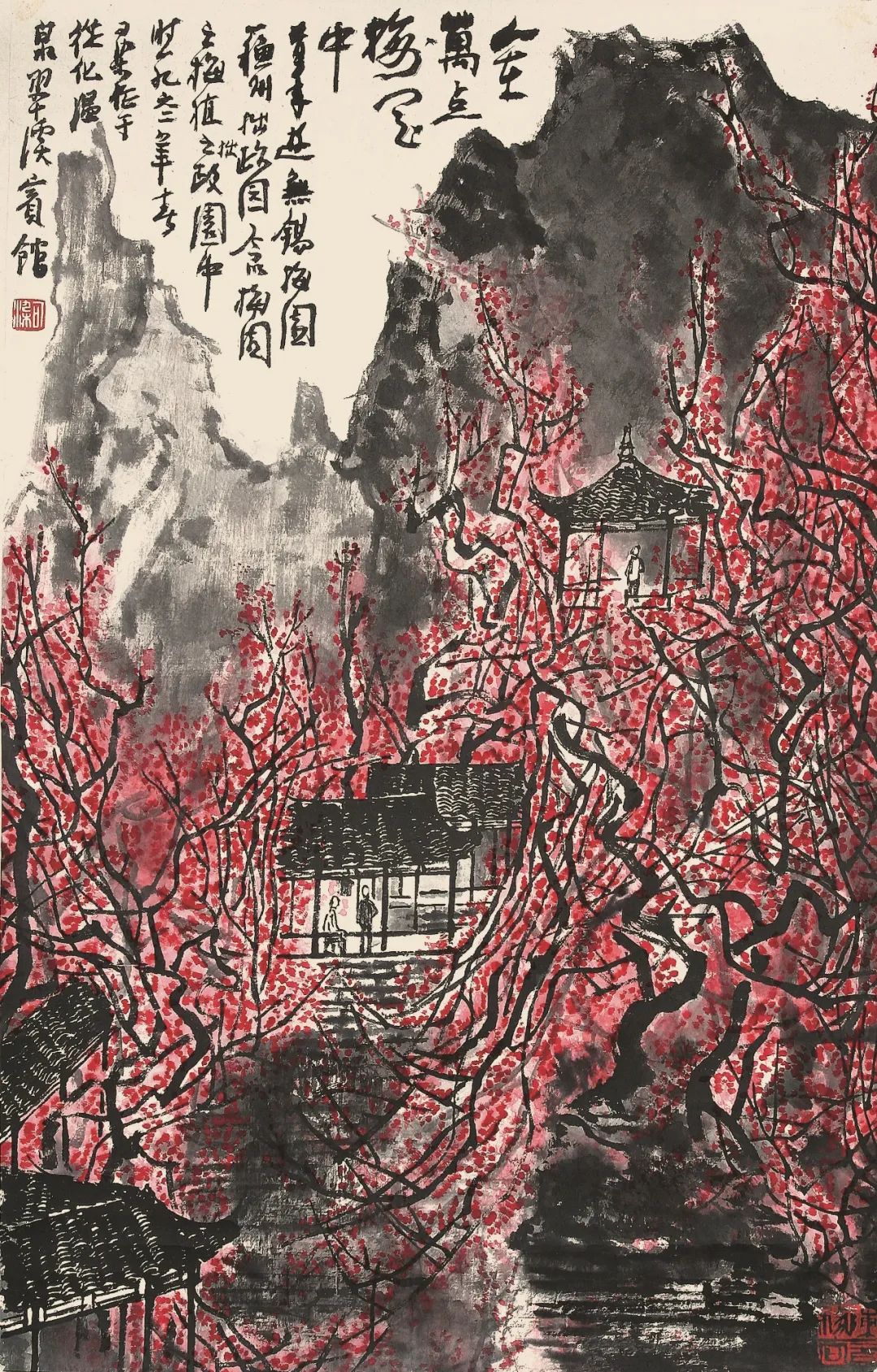

人在萬點梅花中

紙本水墨 1962年

68x46cm

“人在萬點梅花中”是李可染鐘愛的題材,此類作品最早見于上世紀60年代。彼時的李可染不再作長途寫生,而是把精力集中于畫室的創作中。60年代前期,他除了教學之外,常被邀請到秦皇島北戴河與廣東從化,一邊療養一邊作畫。多年的寫生經歷使他擺脫了對自然物象的依賴,畫出屬于心中的山水。這幅作品正是1962年李可染在廣東從化休養時期創作的作品。

通過畫中題跋可以了解到,這件作品是畫家對其提出的“采一煉十”藝術主張的靈活運用,他用自己的藝術想象力將無錫梅園盛開的紅梅挪到蘇州拙政園中,院內的假山石也變成了桂林的奇峰怪石。

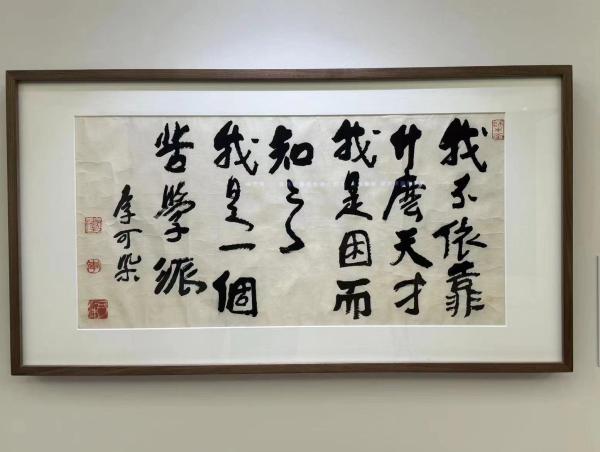

苦學派

紙本水墨 1986年

68x34cm

展覽以一幅《苦學派》收尾。“我不依靠什么天才,我是困而知之,我是一個苦學派。”李可染表達的“困而知之”是他在時代命題和藝術困境面前保持的高度清醒;他的“下苦功”是在熟悉東、西方藝術后,面對中國畫變革的困境所走出的一條打入傳統、走遍山河的苦行之路。

李可染后代李冬梅也在開幕式上表示:“從上世紀80年代開始,關于祖父的學術研究就逐漸深入,到今天已經碩果累累。今天,更年輕的下一代已經活躍于中國經濟和文化生活的各個方面,我們希望可染藝術能與當代年輕人產生更多的理解與互動。基于此,我們此次邀請的策展和設計主創團隊全部為85后甚至90后,這在過去的歷次可染藝術展中,是絕無僅有的。‘筆墨當隨時代’——正是祖父希望其藝術的呈現方式,也更具有與時俱進的鮮明時代氣息。今后,我們將為此做更多的嘗試。”

此次展覽由上海國際信托有限公司、李家山水(北京)文化發展有限公司主辦。

展覽將展至7月26日。

展覽地址:上海市九江路111號上投大廈外灘111藝術空間

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司