- +1

照護者說|胡泳:異秉

照護的日子悠長,就是這么一天天流逝著。不管這一天樂也罷,悲也罷,反正從此不會再有。

一

一邊工作,一邊照護,我允許自己些許放縱,在勞作纏身時讀小說。

照護把時間切得七零八碎,我往往選擇短篇小說。

也不僅是時間的考量。

我喜歡短篇小說,它們讓作者無從躲藏。在短篇小說里,作家不能靠湊字數來擺脫困境。

我喜歡短篇小說,它們通常發生在此時此刻,或發生在活靈活現的記憶里,像可能發生在我們身上的事情——就在我們閱讀的過程中,還在發生……

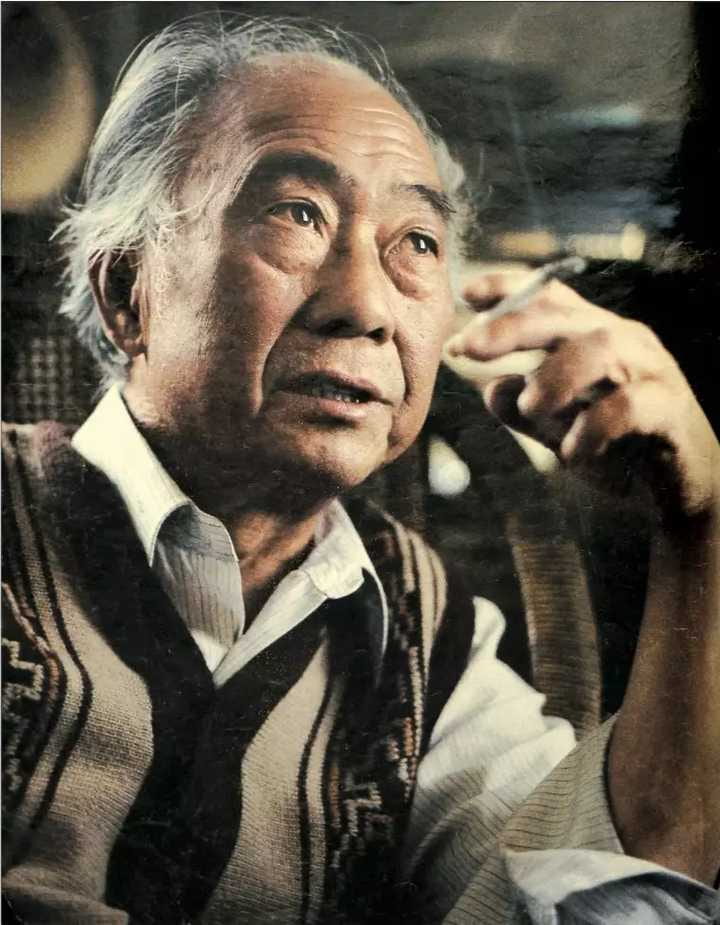

被譽為中國“當代短篇小說之王”的汪曾祺,1982年撰文《說短》,這樣議論短篇小說:

“以前人讀小說是想知道一些他不知道的生活,或者世界上根本不存在的生活……現代讀者要求的是真實,想讀的是生活,生活本身。”

他還說,現代人讀小說都是抓空兒。

我就是這樣。我在一切因照護而難以提取大塊時間的間隙讀短篇。

汪曾祺說,現代讀者在碼頭上、候車室里、集體宿舍、小飯館里讀小說,一面讀,一面抓起一個芝麻燒餅或者漢堡包(看也不看)送進嘴里,同時思索著生活。

我呢,在家里讀小說,看著老媽,是不是冷了、餓了、拉了、尿了,服侍她上床、下床、坐著、躺著,像蝸牛一樣慢慢挪,同時思忖,她什么時候去睡個整覺,好讓我去趕書稿,寫論文。

我同意汪曾祺的“短篇小說=生活”的說法,不認同他認定的“現代小說是快餐,是芝麻燒餅或漢堡包,當然,要做得好吃一些”的口味。生活越累,我越不想吃快餐。我要的是喬納森·弗蘭岑所說的可以供我“暢飲悖論與復雜的快感”的短篇小說。

本來沒在讀汪曾祺。雖說上個世紀八十年代初,在汪曾祺由四十年代“穿越”而來的那些年,我作為鄉下的文學青年,自然讀過《受戒》、《大淖記事》。不過我眼下迷戀的是愛麗絲·門羅,她剛剛過世,被廣泛稱為當代的契訶夫或莫泊桑。實際上,我讀下來的感覺,門羅比起這種比較所暗示的更為激進。

愛麗絲·門羅

那天,在大學中文系任教的姐姐突然問我:“你讀過汪曾祺的《異秉》沒有?”

她接著問,“你有沒有發現咱媽有異秉?”

咱媽的異秉?我馬上想到她的大嗓門,常常我下班歸來,還在樓下,就聽到三樓傳來她訓斥老爸的聲音。

“不是這個”,放了假就趕忙從外地往北京跑,以便共同照護的姐姐說,“咱媽是屎尿分開的”。

姐姐這么一提醒,我想了想,還真是。我媽,解小手的時候不解大手,解大手的時候不解小手。

母親是重度阿爾茨海默患者,兼脊柱側彎的殘疾人。由于她已經喪失了排便意識,在沒人幫助的情況下又無法行動,所以她現在在家里隨處大小便——不是真的隨處大小便,而是使用移動坐便器。

由于她屎尿分開,這意味著,照護者每天要進行更多的清理工作。而大小解分清,姐姐說,在汪曾祺的小說里,是一種異秉。

趕忙找來《汪曾祺全集》,果然,有《異秉》,還有《異秉》(二)。前者寫于1947年,后者改寫于1980年。

當年未曾讀過的《異秉》,和照護,像失散多年的拼圖,有一天竟然拼到一起。

二

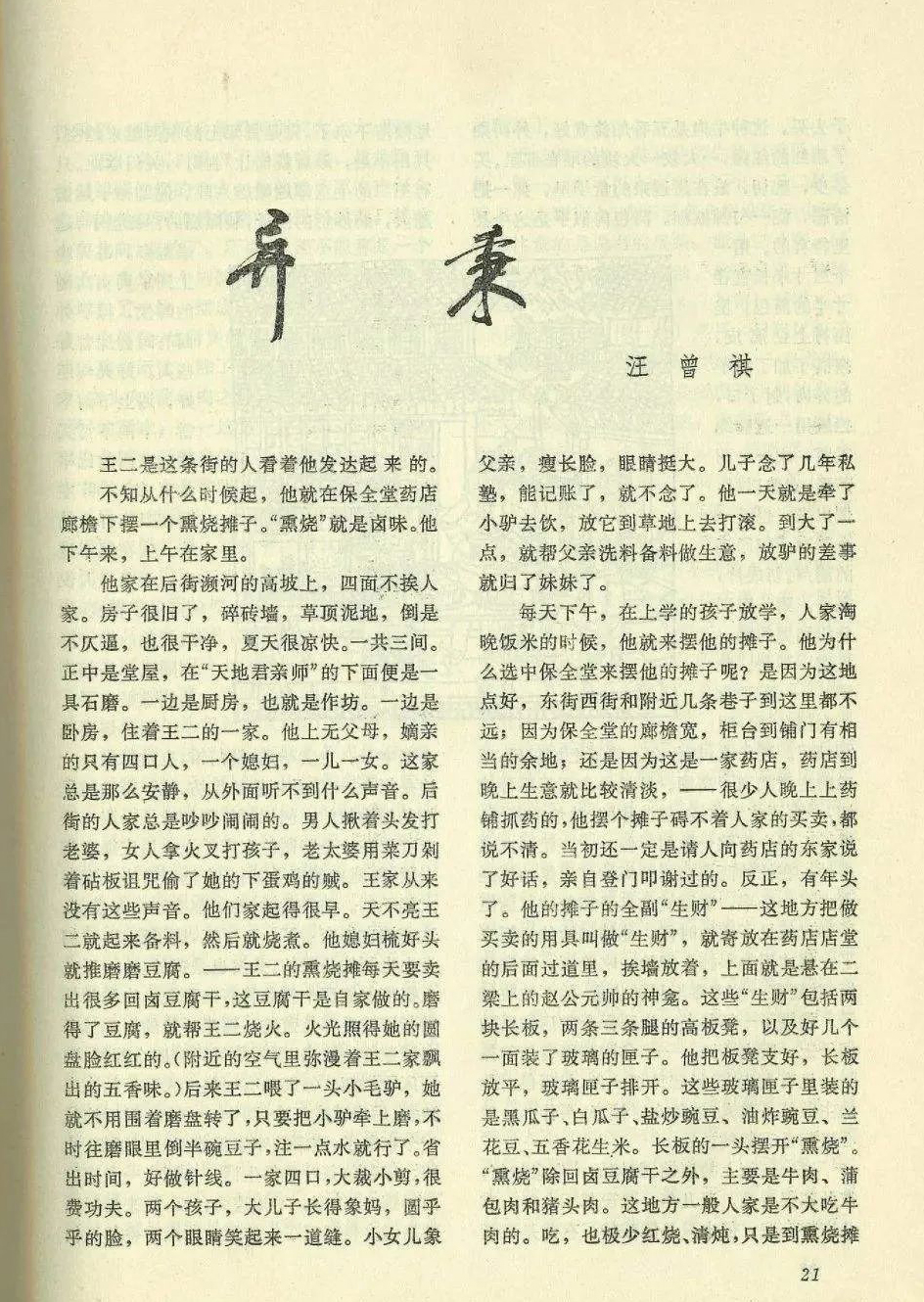

《異秉》講的是汪曾祺幼年在高郵東大街店鋪間轉悠時觀察到的小鎮市井生活。它最早的版本叫《燈下》,寫一個小店鋪在上燈以后各種人物的言談行動。由《燈下》敷演而來的《異秉》,說白了,就是一個深夜多人聊天記錄。

拿起這小說,一上來就很喜歡:“一天已經過去了。不管用甚么語氣把這句話說出來,反正這一天從此不會再有。”

真的,照護的日子悠長,就是這么一天天流逝著。不管這一天樂也罷,悲也罷,反正從此不會再有。

《異秉》寫的聊天時間十分精確,晚上八點到十點。“那架老掛鐘敲過了八下,到它敲十下則一定還有老大半天。對于許多人,至少在這地的幾個人說起來,這是好的時候。可以說是最好的時候,如果把這也算在一天里頭。”更合適的是這一段時間獨立自足,離第二天還遠,也不掛在第一天后頭,所以“這是一個結束,也是一個開始”。

聊天的地點是藥店,白天忙碌一天過后,到晚間,來客“或捧了個茶杯,茶色的茶帶煙火氣;或托了個水煙袋,錢板子反過來才搓了的兩根新媒子;坐著靠著,踱那么兩步,搓一搓手,都透著一種安徐自在。一句話,把自己還給自己了”。“小店堂里洋溢感情,如風如水,如店中貨物氣味”。

談天么,自然主角是有文化的人,包括一位見多識廣的師爺和一位教蒙館的先生,談的對象卻主要圍繞一個沒文化的、擺熏燒鹵味攤子的王二,話題是:王二發達了,第二天就要搬到隔壁的旱煙店去,有半間自己的店面了。

王二奮斗成功,連店里的學徒也在心里,念了一回《申報》上看來的新名詞,稱王二“幸運兒”。其實,王二真算不上幸運兒,他的發達,是他吹了十幾個冬天的西北風掙來的。

然而談發達,免不了談到命運。“一切是命。八個字注得定定的。抬頭朱洪武,低頭沈萬山,猴一猴是個窮范單。除了命,是相。……朱洪武生來一副五岳朝天的臉!漢高祖屁股上有七十二顆黑痣,少一顆坐不了金鑾寶殿!一個人多少有點異像,才能發。”

來客們真的是為王二高興,談得住不了口。“他們忘記了時間,用他們一生之中少有的狂興往下談。”說了古往今來,遠山近水的窮達故事,最后自然推求王二如何能有今天。

王二這人知道分寸,但終于被大家說得忘形,于是說出了自己的“異秉”(這個詞在1947年版中并未出現,在1980年版中正式現身):

“我呀,我有一個好處:大小解分清。大便時不小便。喏,上毛(茅)房時,不是大便小便一齊來。”

汪曾祺在此處有個神來之筆,他寫道:“他是坐著說的,但聽聲音是筆直的站著。”

聽眾全體肅然。隨后是一片低低的感嘆。老鐘敲十下,王二起身回家。小說用一句話結束:學徒的上茅房。

三

汪曾祺

汪曾祺一度被“雪藏”。時隔三十余年,汪曾祺重拾小說,“我恢復了自己在四十年代曾經追求的創作道路,就是說,我在八十年代前后的創作,跟四十年代銜接起來”。這種“銜接”的一個重要體現,便是對四十年代作品的改寫與重寫。

“重寫”是汪曾祺自己的用語,強調的是重“寫”而不是重“改”,兩者之間有本質差異。

對照1947年的《異秉》與1980年的《異秉》(二),雖說標題一樣,聊天內容不改,但完全是兩篇獨立小說。1980年版對人物與情節有了很大擴充。

首先,小說家直接點題“異秉”,由七十歲的“百事通”張漢軒(大家一律稱他為張漢)在聊天中提出。王二富貴了,卻不解何為“異秉”。張漢開導他:“就是與眾不同,和別人不一樣的地方。”所謂“異秉”,預示好運富貴,“必有非常之人,乃成非常之事”。

其次,和王二做對照的,也就是距離飛黃騰達最遙遠的,除了藥店的學徒(1980年版里,他有了稱呼,叫做“陳相公”),還多了一個老是處在解雇邊緣的員工陶先生。

對立面既然豐富了,兩個《異秉》的結局那幾乎一樣的情節,也就能讀出不同的況味。1947年版以“學徒的上茅房”戛然而止,留給讀者去想象。而1980年版則曲盡其詳:

王二雖然發了一點財,卻隨時不忘自己的身份,從不僭越自大,在大家敦促之下,只有很誠懇地欠一欠身說:

“我呀,有那么一點:大小解分清。”他怕大家不懂,又解釋道:“我解手時,總是先解小手,后解大手。”

張漢一聽,拍了一下手,說:“就是說,不是屎尿一起來,難得!”

說著,已經過了十點半了,大家起身道別。該上門了。盧先生向柜臺里一看,陳相公不見了,就大聲喊:“陳相公!”

喊了幾聲,沒人應聲。

原來陳相公在廁所里。這是陶先生發現的。他一頭走進廁所,發現陳相公已經蹲在那里。本來,這時候都不是他們倆解大手的時候。

兩個版本看起來,有的地方簡略了,比如,1947年版《異秉》開頭的一番有關聊天的時間地點的“閑話”,在1980年版中沒有了。后者省卻閑筆,上來就單刀直入:“王二是這條街的人看著他發達起來的。”

另一些地方則增加了,比如上邊節錄的關于王二披露“異秉”后眾人的反應。

不管哪一個版本,《異秉》落腳的都是底層人物對自己前途的無望,最后解手的細節既可憐,又悲涼。“異秉”的指望,不過生活的一聲苦笑。

拿我媽來說,和王二一模一樣的“異秉”,可曾給她帶來多少福分?不作數。她幼年喪父,少年離家,18歲發配北大荒,勞碌了整整一輩子。

四

一般來說,如果小說家改其少作,會越改越精煉。

例如,出于對文字的節制和短篇文體的自我意識,汪曾祺數次修改1981年的小說《徙》的開頭,竭力刪去多余的字句,把“世界上曾經有過很多歌,都已經消失了”縮短為“很多歌消失了”,并稱這種改動為:“我犧牲了一些字,贏得的是文體的峻潔。”

峻潔如海明威,的確是值得提倡的,但我卻更喜歡1947年版《異秉》的瑣屑、繁復,開頭那種敘事節奏,與小鎮初入夜時的懶散氛圍若合符節。

又如,兩版《異秉》中,都敘述了王二在攤子上勞作的情形。1947年的《異秉》寫:

晚飯前后是王二生意最盛時候。冬天,喝酒的人多,王二就更忙了。王二忙得喜歡。隨便抄一抄,一張紙包了;(試數一數看,兩包相差不作興在五粒以上,)抓起刀來(新刀,才用趁手),刷刷刷切了一堆;(薄可透亮,)當的一聲拍碎了兩根骨頭:花椒鹽,辣椒醬,來點兒蔥花。好,蔥花!王二的兩只手簡直像做著一種熟練的游戲,流轉輕利,可又筆筆送到,不茍且,不油滑,像一個名角兒。五寸盤子七寸盤子,壽字碗,青花碗,沒帶東西的用荷葉一包,路遠的扎一根麻線。王二的錢龍里一陣陣響,像下雹子。錢龍滿了時,王二面前的東西也稀疎了:搪磁盆子這才現出他的白,王二這才看見那兩盞高罩子美孚燈,燈上加了一截紙套子。于是王二才想起剛才原就一陣一陣的西北風,到他脖子里是一個冷。一說冷,王二可就覺得他的腳有點麻木了,他掇過一張凳子坐下來,膝碰膝搖他的兩條腿。手一不用,就想往袖子里籠,可是不行,一手油!

到了1980年的《異秉》,變成了這樣:

……到了上燈以后,王二的生意就到了高潮。只見他拿了刀不停地切,一面還忙著收錢,包油炸的、鹽炒的豌豆、瓜子,很少有歇一歇的時候。一直忙到九點多鐘,在他的兩盞高罩的煤油燈里煤油已經點去了一多半,裝熏燒的盤子和裝豌豆的匣子都已經見了底的時候,他媳婦給他送飯來了,他才用熱水擦一把臉,吃晚飯。

后者比前者遜色多了,也寡味多了。

所以峻潔是不是總是好呢?用到好處才是好。“學徒的上茅房”就好。

五

門羅也熱衷于修改舊作。以《湖景在望》(2012)為例,這篇寫失智癥的小說,最初發表在英國文學雜志Granta第118期上,9個月之后,收入門羅最后的短篇小說集《親愛的生活》。

印在雜志上和印在書上的版本并不一樣,通過比較它們,可以對門羅的工作方法有一個有趣的了解。

盡管女主人公的名字從簡潔的“琴”改成了更響亮的“南希”,但故事在兩個版本中大致相同,直至最后的轉折。

我們跟隨琴/南希在一個陌生的小鎮上游蕩,尋找預約醫生的辦公室,為的是測試她的“精神穩定性”。然而她記不起醫生的名字或地址,被困在一個超現實的接待大廳里。接下來是卡夫卡式的描述:大廳里的每一扇門都無法通過,透視窗的表面有波紋,讓人看不透。女人對窗玻璃的錯覺和光滑門把手的無用感到沮喪,越來越絕望:“沒有辦法,只能離開這里,回家。”

她用盡全力轉動把手,同時大聲喊道:“有人嗎?”聲音一開始微不足道,接著就變得憤憤不平,但并沒有變得更有希望。然后女人感到自己在大叫,卻似乎發不出聲音,仿佛喉嚨里有一張吸墨紙,變得窒息。

在雜志版的最后部分,當琴被一位名叫桑迪的護士救出時,我們意識到她一直都在某家養老院中,先前發生的一切不過是她的幻覺。琴長篇大論,瘋狂地試圖解釋自己,而桑迪的最后一句話則讓人忍俊不禁:

“......你看,我約了去看一個醫生,他的名字我似乎記不清,但我本應該在這里找到他,我已經盡力按照一些指示去做了,但還是沒有找到。我覺得自己掉進了一個荒唐的陷阱,我一定有幽閉恐懼癥,這太令人震驚了——”

“哦,琴,快點,”桑迪說。“我已經落后了,我得給你換上睡衣什么的。你每次都是這么跟我說。”

在《親愛的生活》中,最后這一部分被刪減了100多個字;不再有琴的長篇解釋,只有桑迪的輕微嘲諷:“我們只不過想讓你穿上睡袍。你卻吵吵鬧鬧,像一只害怕被做成晚餐的小雞。”

最后那句致命的臺詞也簡化了。桑迪對南希說:“你一定是做夢了,夢見了什么?”情緒和緩下來的南希回憶起她以前開的車,護士評論道:“瞧,你腦子真好使。”

這是真正好的峻潔風格。

六

《異秉》和《湖景在望》圖書版的故事結尾都是開放式的。王二的遭際,會給“失敗者”一種虛幻期望,而對南希的夢,讀者不禁想問,是代表了她精神衰退的痛苦過程,還是代表了她對失去記憶和智力的深深恐懼?

如果她能夠理解事情,記住曾開過的車,她也可能意識到自己的精神在惡化;因此,她的“夢”可能不是夢,而是對她痛苦的忠實描述。

圖書版的結尾,最后的情感殘留,是未解決的模糊感,和沮喪的不安,揮之難去。

相形之下,雜志版的結局,則消除了所有模糊:琴實際上已身患失智癥,她反復出現的夢境正是她妄想和精神崩潰的一部分。失智癥患者面臨雙重困境:既困在養老院里,也困在認知疾病中。

整個故事通過一系列互不關聯的場景和畫面,以支離破碎的方式講述了一個迷失方向的經歷。讀者在目睹一位經歷痛苦失憶的老婦人腦海中所發生的一切時,也會感到迷失方向。門羅巧妙地為場景營造了一種昏昏欲睡的節奏,并添加了可怕的環境與模糊不清的思維,讓讀者感知老年人每天可能經歷的一切。

她邁出了幾乎不可能的一步,不是從一個目擊者的角度,而是從一個患有失智癥的女人的角度,來講述這個故事。困難在于疾病本身的性質:阿爾茨海默的主觀體驗,尤其是晚期的主觀體驗,很大程度上仍不為人知,因為它恰恰摧毀了那些產生連貫的人生故事所必需的工具,比如記憶和表達。

通過她的敘事結構和語言選擇,門羅鼓勵讀者抱有懷疑,在不同的解釋之間搖擺不定,體驗南希當時所感受到的困惑。最后的玩笑話,讓南希處于童真狀態。我們看到南希像個孩子一樣被對待——哄騙她,替她穿衣,夸她聰敏。寵溺的態度和幼稚的語言經常構成照護者與阿爾茨海默病人互動的特征。

用玩笑來對待,南希的病既沒有被嘲笑,也沒有被忽視。相反,它要求照護者放棄以自我為中心的立場,以便與患者共情。

在這里,我們看到了年長、脆弱的女主人公南希的迷人視角。門羅的小說尖銳如大頭針,刺穿了我們的自鳴得意,直到我們被迫參與到那種徹底的不確定性中,參與到人性深處的無底脆弱之中。

七

《記我的母親》劇照

由于移動困難,老媽的胃腸動力很差,常常數天不大便。

對這個有異秉的老媽,如今我和姐姐期待的,不是她分開的大小解,而是她所有的大小解。

那天,姐姐正清洗著坐便器,老媽突然問:“你來了,你媽一個人在家呀?”

假期后,姐姐回了家。我時時通報老媽的動態。只要媽媽能稍微回憶起一點什么,我就會興奮地告訴姐姐:“今天老媽表現可好了,老聰明了!”

其實我知道,我每天看到的母親,都不是我記憶里的母親。一切都被撕成了碎片,余下那些飄搖的布條和松散的線頭。

然而故事還在繼續,像生命一樣無情。

如此深刻、如此安靜地度過所有無盡的日子,將我們從生命的一端帶到另一端。

一個結束,又一個開始。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司