- +1

“中國(guó)式風(fēng)景”藝術(shù)大展破圈影響的背后

【上海文藝評(píng)論專項(xiàng)基金特約刊登】

林風(fēng)眠所作的《燕昵》,是1946年為祝賀吳冠中新婚所畫,寥寥數(shù)筆畫了兩只立于紫藤架上的小鳥,依偎廝守,表現(xiàn)了林風(fēng)眠先生融合中西藝術(shù)的特征,也見證了林風(fēng)眠與吳冠中師生二人的情誼。

見證林風(fēng)眠與吳冠中師生二人藝術(shù)探索與成就的“中國(guó)式風(fēng)景——林風(fēng)眠吳冠中藝術(shù)大展”近日在中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)落下幃幕,林風(fēng)眠《燕昵》與吳冠中最晚期的畫作《最后的春天》等200件(組)畫作在歷經(jīng)百日的展出后,被戀戀不舍地撤展。

“中國(guó)式風(fēng)景——林風(fēng)眠吳冠中藝術(shù)大展”,在100天的開放日里,迎接觀眾逾55萬(wàn)人次,在上海藝術(shù)展覽史上也并不多見,這一大展雖然已經(jīng)撤展,但留下的話題與影響卻是深遠(yuǎn)的。

見證林風(fēng)眠吳冠中師生緣的《燕昵》

中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)“中國(guó)式風(fēng)景——林風(fēng)眠吳冠中藝術(shù)大展”現(xiàn)場(chǎng)

林風(fēng)眠吳冠中師生如此數(shù)量的精品,在上海的呈現(xiàn)可謂歷史性的,不少觀眾在撤展前一晚仍在展廳細(xì)細(xì)觀摩,留連忘返。

正如一些評(píng)論所言,這一藝術(shù)大展,是林風(fēng)眠、吳冠中師生兩代赴法啟航之城上海,對(duì)中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)文脈的一次溫情的回眸,也是對(duì)他們生命接力的藝術(shù)貢獻(xiàn)的一次深情的致敬,在他們身上,不僅體現(xiàn)了真正的藝術(shù)精神,體現(xiàn)出強(qiáng)烈的歷史使命和社會(huì)責(zé)任,更體現(xiàn)出中華文化的自信、堅(jiān)韌和自我革命的內(nèi)生動(dòng)力。

除了55萬(wàn)人次走進(jìn)展廳現(xiàn)場(chǎng)觀展,不妨再看一組數(shù)據(jù):在這一藝術(shù)大展的展期內(nèi),中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)響應(yīng)“社會(huì)大美育”計(jì)劃步伐,策劃“中國(guó)式風(fēng)景”展覽相關(guān)的公教活動(dòng)520場(chǎng)。通過(guò)打造“中國(guó)式風(fēng)景”兒童工作坊、“Art Walk畫游上海”、“風(fēng)景Lab”水墨實(shí)驗(yàn)室、“中國(guó)式風(fēng)景”美術(shù)館現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)課4大公教品牌,線上線下覆蓋100萬(wàn)+人次,打造了美術(shù)館立體式、多維度美育實(shí)踐的標(biāo)桿,體現(xiàn)活動(dòng)的廣泛影響力,也反映了市民對(duì)于高質(zhì)量文化活動(dòng)的熱切需求。“中華藝術(shù)大家說(shuō)”、“凝視”欄目導(dǎo)賞等3場(chǎng)直播活動(dòng)創(chuàng)下68萬(wàn)多人次的觀看紀(jì)錄……

“中國(guó)式風(fēng)景——林風(fēng)眠吳冠中藝術(shù)大展”相關(guān)公共教育活動(dòng)

如此巨大的影響與破圈,在上海藝術(shù)展覽史上也是并不多見的。而回顧這樣的大展,一個(gè)大的背景不容忽視,那就是2024年是中法建交60周年,也是中法文化旅游年。兩位藝術(shù)家都曾留法學(xué)藝,深受西方藝術(shù)影響,同時(shí)又扎根于中國(guó)傳統(tǒng)文化的土壤,形成了獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。兩位藝術(shù)大家都是留學(xué)法國(guó),都呈現(xiàn)了對(duì)中國(guó)畫的探索與中西繪畫融合研究與思考的巨大課題,林吳師生二人同時(shí)呈現(xiàn),可謂師生之間的史詩(shī)級(jí)藝術(shù)對(duì)話。

“在中法建交60周年之際,在中法文化旅游年的開年之際,在構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的世界視野中,我們今天回顧歷史,致敬先輩,感佩他們?cè)趯W(xué)習(xí)和運(yùn)用西方繪畫藝術(shù)觀念和技法的同時(shí),堅(jiān)持中華藝術(shù)主體性的基本立場(chǎng);感佩他們?cè)跔?zhēng)議和質(zhì)疑中,篳路藍(lán)縷、義無(wú)反顧地將中國(guó)繪畫融入世界藝術(shù)的卓絕努力。在他們身上,不僅體現(xiàn)了真正的藝術(shù)精神,體現(xiàn)出強(qiáng)烈的歷史使命和社會(huì)責(zé)任,更體現(xiàn)出中華文化的自信、堅(jiān)韌和自我革命的內(nèi)生動(dòng)力。而這些,不僅是我們的寶貴的精神遺產(chǎn),更是可以啟發(fā)我們今天的思考,為我們創(chuàng)建當(dāng)代的中國(guó)式風(fēng)景提供源源不斷的精神力量。”正如策展人所言,在融合的前提下究竟怎么取舍、怎么融合,不同的藝術(shù)家給出了不同的答案,提供了不同的樣本。中國(guó)山水畫和西洋風(fēng)景畫雖然在很大程度上有相似之處,描繪的都是自然風(fēng)光。但是無(wú)論是藝術(shù)觀念,還是繪畫技法,抑或是工具材料,都有著較大的差異;尤其是在繪畫的功用上,兩者相去甚遠(yuǎn)。如果說(shuō)西洋風(fēng)景畫更多的是重現(xiàn)畫家眼中的現(xiàn)實(shí)的話,那么中國(guó)畫家畫的山水則是眼前景象和心中意象的融合體,畫中的景物只是媒介,不是目的,所以中國(guó)山水畫家不會(huì)局限于所見,而更重要的是要表達(dá)自己的所思所想,要表達(dá)自己的情感和理想。

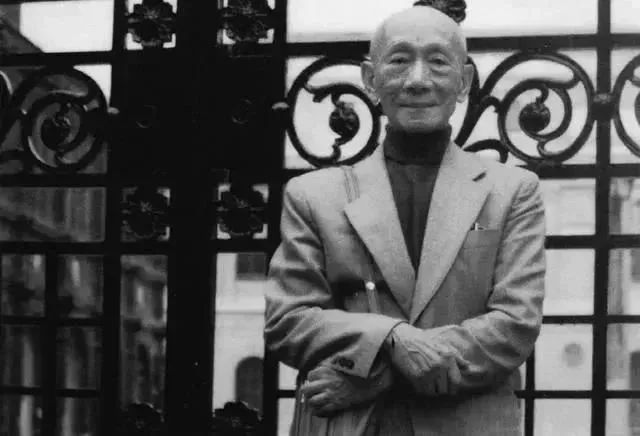

林風(fēng)眠(左一)、林文錚、吳大羽合影

晚年的林風(fēng)眠

也因此,展覽選取的策劃角度,被認(rèn)為視野宏闊,頗有高度,上海市文化和旅游局在策劃之初即對(duì)這一藝術(shù)大展高度重視,并作為大展的指導(dǎo)單位,中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)聯(lián)手清華大學(xué)藝術(shù)博物館、上海中國(guó)畫院、上海市美術(shù)家協(xié)會(huì)共同主辦,集聚京、滬、粵、浙各大藝術(shù)機(jī)構(gòu)的林風(fēng)眠、吳冠中重要精品收藏200件/組佳作,全面回顧兩位留法藝術(shù)大家融匯中西、貫通古今的藝術(shù)成就。無(wú)論展品本身的品質(zhì),還是策展、布展的用心,都給觀眾留下深刻印象。

“中國(guó)式風(fēng)景”大展的現(xiàn)場(chǎng)以中軸對(duì)稱的方式布展,展覽特辟主題演繹區(qū)對(duì)二人藝術(shù)探索的共性加以梳理,提煉“中西之調(diào)和”(橫向空間之維)、“筆墨的轉(zhuǎn)向”(縱向時(shí)間之維)、“為人而藝術(shù)”(內(nèi)外精神之維)三個(gè)話題,展現(xiàn)林風(fēng)眠和吳冠中在各自歷史時(shí)空下的種種困惑、困難、奮斗和選擇,每一次選擇都將他們拉向了現(xiàn)實(shí)的骨感,但也因其堅(jiān)持最終煉就了藝術(shù)的高度和深度。擁抱外來(lái)文化,還是固守純粹的民族性?隨順時(shí)代創(chuàng)新,還是恪守舊有筆墨套路?迎合時(shí)流時(shí)風(fēng),還是表達(dá)自我自立門戶?三個(gè)話題分別從中西文化的橫向?qū)φ眨沤窆P墨的縱向拉鋸,藝術(shù)的外在形態(tài)及其內(nèi)在本質(zhì)的關(guān)系來(lái)探討兩位藝術(shù)家的藝術(shù)道路,從民族、時(shí)代、個(gè)性等角度,由外而內(nèi)深入到藝術(shù)本體問(wèn)題的思考。 展覽還特意將與林風(fēng)眠、吳冠中同時(shí)代10位藝術(shù)家的共10件(組)作品在流風(fēng)余韻區(qū)精彩呈現(xiàn),讓觀眾在欣賞大師作品的同時(shí),也能領(lǐng)略到同時(shí)代藝術(shù)家的風(fēng)采。

林風(fēng)眠《捧白蓮紅衣仕女》

《舞蹈》,林風(fēng)眠,中國(guó)畫,122×72.5cm 1950年代,上海中國(guó)畫院藏

走近林風(fēng)眠、吳冠中筆下的中國(guó)式風(fēng)景,其實(shí)也是是感受時(shí)代的風(fēng)景以及藝術(shù)家個(gè)人內(nèi)心的風(fēng)景,讓觀眾得以真正走近藝術(shù)家的思考與人生況味。

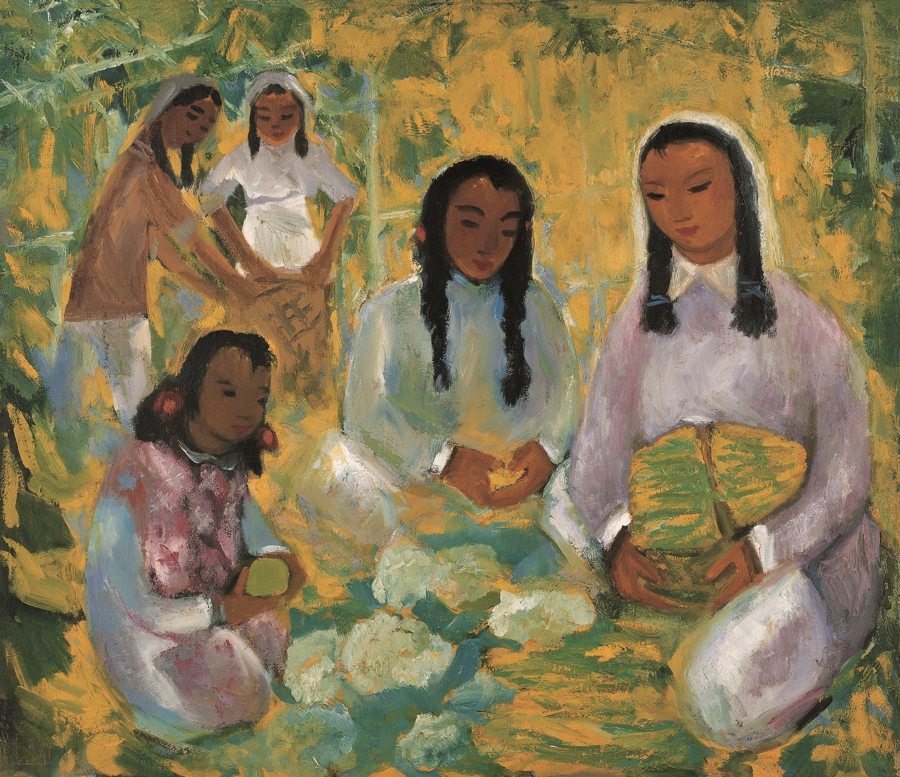

林風(fēng)眠的展區(qū)包括了其最為人熟知與喜愛的仕女代表作如《捧白蓮的女子》《青桃盤仕女》等;最具有辨識(shí)度的蘆塘鶩鳥類作品如《鶩群》《蘆葦孤雁》等,最絢爛濃郁的秋林風(fēng)景如《溪流》《秋》等。其仕女圖大多以素雅的紗簾、簡(jiǎn)約的圓窗、修長(zhǎng)的花瓶為背景,修眉細(xì)眼的少女與書卷、古琴、琵琶、團(tuán)扇、蓮花相伴。

林風(fēng)眠作品

林風(fēng)眠的《蘆葦孤雁》、《雙鶩》等畫作中,秋水共長(zhǎng)天一色,人生之悲涼與寂寞,皆在畫中。

正如林風(fēng)眠研究學(xué)者徐宗帥所言,林風(fēng)眠是孤獨(dú)地畫,欣賞者孤獨(dú)地觀看,孤獨(dú)地回味,每每會(huì)心之處最多。欣賞林風(fēng)眠的畫,朝夕不同,燈光明暗,讀出來(lái)的滋味,懸殊甚遠(yuǎn)。林風(fēng)眠打破老式文人畫套路,借鑒歐洲藝術(shù)流派的觀念與技法,以及傳統(tǒng),特別是民間藝術(shù)的精髓,著重表現(xiàn)個(gè)人在現(xiàn)實(shí)時(shí)空中的感觸與情懷。 畫的背后,是畫家的人格精神與個(gè)人情懷。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的摸索和反復(fù)的實(shí)驗(yàn),形成了獨(dú)特而鮮明的個(gè)人風(fēng)格。人是有個(gè)性的,思想是有特征的,畫是有風(fēng)格的。粗豪簡(jiǎn)略, 而不是那種精細(xì)媚俗的裝飾,這也正是精湛的藝術(shù)與平庸的畫面的區(qū)別所在。

吳冠中展區(qū)囊括其各個(gè)時(shí)期的代表作品,包括早期吳留法歸國(guó)時(shí)的作品以及對(duì)油畫民族化積極探索時(shí)所創(chuàng)作的多幅作品,還包括成熟時(shí)期面貌最新、影響最大、最具現(xiàn)代精神的一系列巨作,包括其繪畫生涯中關(guān)鍵性突破之作《長(zhǎng)城》,代表他在藝術(shù)實(shí)踐上有重大突破的水墨作品《情結(jié)》,最具有鮮明個(gè)性的《獅子林》等。

展出現(xiàn)場(chǎng)

中國(guó)文聯(lián)副主席、中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席許江認(rèn)為,林風(fēng)眠先生和吳冠中先生作為東西兩個(gè)傳統(tǒng)交匯融化的先驅(qū)者,他們都以自己的路,開拓了東西融合最為寬廣的時(shí)代新境。從他們的藝術(shù)形式到藝術(shù)內(nèi)涵,稱之為中國(guó)式風(fēng)景,都是恰如其實(shí)、當(dāng)之無(wú)愧的。

上海市美協(xié)副主席陳翔認(rèn)為,林風(fēng)眠在接受西方繪畫的基本功訓(xùn)練的同時(shí),并沒有忘記東方藝術(shù)的熏陶。尤其是在經(jīng)歷了重重挫折之后,終于回歸藝術(shù)本身,在繪畫創(chuàng)作中找到了自在的身心狀態(tài),以看似與世無(wú)爭(zhēng)、其實(shí)舍我其誰(shuí)的精神開辟了中國(guó)繪畫的一片嶄新天地。林風(fēng)眠的實(shí)踐證明了中西繪畫藝術(shù)之間是有互為融合的通道的。中國(guó)繪畫藝術(shù)的傳統(tǒng)成熟較早,而且博大精深,自成體系。西方繪畫藝術(shù)的影響力后來(lái)居上的原因并不在于其本身,而是借助了西方綜合實(shí)力和勢(shì)力的強(qiáng)大。在中國(guó)社會(huì)轉(zhuǎn)型的大時(shí)代背景下,在人類文明交融發(fā)展的前提下,對(duì)于中西繪畫藝術(shù)邊界的過(guò)分強(qiáng)調(diào)顯得不合時(shí)宜,也不夠自信。所以,以林風(fēng)眠為代表的藝術(shù)家對(duì)于中國(guó)繪畫的改造和創(chuàng)新具有偉大的歷史意義和社會(huì)價(jià)值。

展出現(xiàn)場(chǎng)

展出現(xiàn)場(chǎng)

展覽現(xiàn)場(chǎng)

知名文藝評(píng)論家、中國(guó)文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)原副主席毛時(shí)安說(shuō),盡管林吳二人所處時(shí)代、取材、畫風(fēng)、尺幅各有不同,但其作品無(wú)言地昭示、朝著一個(gè)視覺和精神方向:美。無(wú)論題材的選擇,還是圖式、造型、線條、色彩,給人的總體視覺感受就是美。林吳師生一脈相承,從中國(guó)文化出發(fā),尋求異域文化的刺激,從美學(xué)上,開啟了現(xiàn)代繪畫的感情表現(xiàn)性(色彩、構(gòu)成)和中國(guó)古典繪畫的寫意性(書寫性)疊加,建構(gòu)當(dāng)代意境的藝術(shù)之旅,并且最終完成了時(shí)代賦予自己的文化使命。

中央美術(shù)學(xué)院教授殷雙喜在研討會(huì)上評(píng)價(jià)道:“這次展覽具有特別的比較研究?jī)r(jià)值。既比較林吳之間的共同點(diǎn)和差異,又比較中外藝術(shù)的變化,這有助于我們從更為宏觀的歷史的角度回望前輩所走過(guò)的道路,更加感悟當(dāng)今中國(guó)藝術(shù)如何既立足中國(guó)又面向世界。”上海市評(píng)論家協(xié)會(huì)副主席張立行說(shuō),這一展覽不僅僅是對(duì)林、吳兩代藝術(shù)家繪畫藝術(shù)千載難逢的全面回顧,更是透過(guò)林風(fēng)眠吳冠中在不同時(shí)代的代表性作品,梳理、呈現(xiàn)了以上海為中心的江南地區(qū)的現(xiàn)代主義藝術(shù)文脈。

華東師范大學(xué)教授孫乃樹則認(rèn)為,林風(fēng)眠與吳冠中是現(xiàn)代在中國(guó)畫改革中走在最前列、最先鋒的兩位藝術(shù)家,可以說(shuō)林風(fēng)眠是把西方的現(xiàn)代繪畫觀念引入中國(guó)畫的第一人。本次展覽將兩位大師最重要的藝術(shù)成就展示出來(lái),具有極高的價(jià)值,同時(shí)在社會(huì)意義上啟發(fā)了人們對(duì)今日和未來(lái)的思考。

中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)“中國(guó)式風(fēng)景”研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

中國(guó)國(guó)家畫院院委、華東師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)張曉凌在“中國(guó)式風(fēng)景”研討會(huì)上說(shuō),什么是“中國(guó)式風(fēng)景”,一是時(shí)代風(fēng)景,二是人文風(fēng)景,三是心靈風(fēng)景。對(duì)林風(fēng)眠、吳冠中而言,藝術(shù)即信仰,藝術(shù)是靈魂的事業(yè)。他們筆下的“中國(guó)式風(fēng)景”,起始于祖國(guó)的大地,卻皈依于個(gè)體的靈魂,他們是真正的藝術(shù)殉道者。

澎湃新聞藝術(shù)主編顧村言在研討會(huì)上說(shuō),林風(fēng)眠自少年時(shí)的孤癖與孤傲,以及留法重新發(fā)現(xiàn)中國(guó)民間藝術(shù),又受現(xiàn)代立體主義、野獸派、表現(xiàn)主義和未來(lái)派等的影響,使林風(fēng)眠獲得了迥異于文人畫程式的視角與樣式。回看林風(fēng)眠對(duì)民間藝術(shù)的發(fā)現(xiàn)、利用、闡釋都不是偶然的,就像畢加索在現(xiàn)代藝術(shù)里重新回望非洲的木雕一樣,都是在民間藝術(shù)里發(fā)現(xiàn)一種原始的張力,并植入現(xiàn)代藝術(shù),從而提升現(xiàn)代人的元?dú)夂蜏喓瘢@一點(diǎn)非常重要。

林風(fēng)眠 《農(nóng)婦》1950年代 上海中國(guó)畫院藏

吳冠中《水田》

策展人之一的項(xiàng)苙蘋認(rèn)為,兩位藝術(shù)家從寫意性入手調(diào)和中西藝術(shù),從中國(guó)傳統(tǒng)中挖掘可對(duì)接現(xiàn)代性的要素,以東方氣韻、中國(guó)精神吞吐消化西方藝術(shù)的造型成果,實(shí)現(xiàn)了國(guó)畫現(xiàn)代化、油畫民族化的發(fā)展,開啟了中國(guó)水墨藝術(shù)的新篇章,讓傳統(tǒng)國(guó)畫更接近現(xiàn)代語(yǔ)境和當(dāng)代世界,讓今天多元的水墨藝術(shù)生態(tài)成為可能。從他們的探索可見,博采眾長(zhǎng)、美美與共是中華民族的性格,也是中國(guó)文化的特點(diǎn),這種大無(wú)外、小無(wú)內(nèi)的文化包容性讓中國(guó)文化具有不斷綿延發(fā)展的強(qiáng)大生命力。另外可見,尊重包容、兼收并蓄是上海的城市品格。在林風(fēng)眠試驗(yàn)新派畫受到排斥的時(shí)候,上海接納了他,上海時(shí)期正是他藝術(shù)生涯中成果豐碩的成熟期。上海也吸引了作為外地人的吳冠中嫁女兒似的鄭重捐贈(zèng)了最代表性最精彩最齊全的各時(shí)期作品給上海美術(shù)館:將他精心培養(yǎng)的“混血女兒”托付給了這座多元開放的城市。

5月20日,展覽閉幕日的公教活動(dòng)。

5月20日,展覽閉幕日的公教活動(dòng)。

“中國(guó)式風(fēng)景”導(dǎo)賞

中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)這一大展的巨大人流與破圈影響,也帶動(dòng)了文創(chuàng)產(chǎn)品的開放,“中國(guó)式風(fēng)景”一共開發(fā)74種文創(chuàng)產(chǎn)品種類,銷量排行榜前三名分別為“迷你杯盲盒”“文件夾”和“紀(jì)念旋轉(zhuǎn)冰箱貼”。在展覽最后一晚,主辦方還特別推出“中式風(fēng)景陶瓷對(duì)杯”“《春歸何處》流沙票根”“《都市之戀》流沙票根”“中華藝術(shù)宮流沙票根”“雙喜系列筆記本”“雙喜手機(jī)支架”6款限定文創(chuàng),配合展覽專場(chǎng)滾動(dòng)發(fā)售,將“中國(guó)式浪漫”變成觸手可及的美好。也正如中華藝術(shù)宮(上海美術(shù)館)黨委書記、執(zhí)行館長(zhǎng)王一川與策展團(tuán)隊(duì)此前所言,在中國(guó)文化大復(fù)興的背景下,這場(chǎng)規(guī)模空前的展覽也開啟一場(chǎng)高品質(zhì)的美術(shù)館社會(huì)大美育,“這一展覽的深層價(jià)值,在于它昭示了兩位藝術(shù)大家成功背后的共同原因,就是他們堅(jiān)守了中國(guó)立場(chǎng),堅(jiān)持了中華文化的主體性,堅(jiān)持了中華民族的藝術(shù)精神和核心價(jià)值。”

(注:本文數(shù)據(jù)資料據(jù)中華藝術(shù)宮)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司