- +1

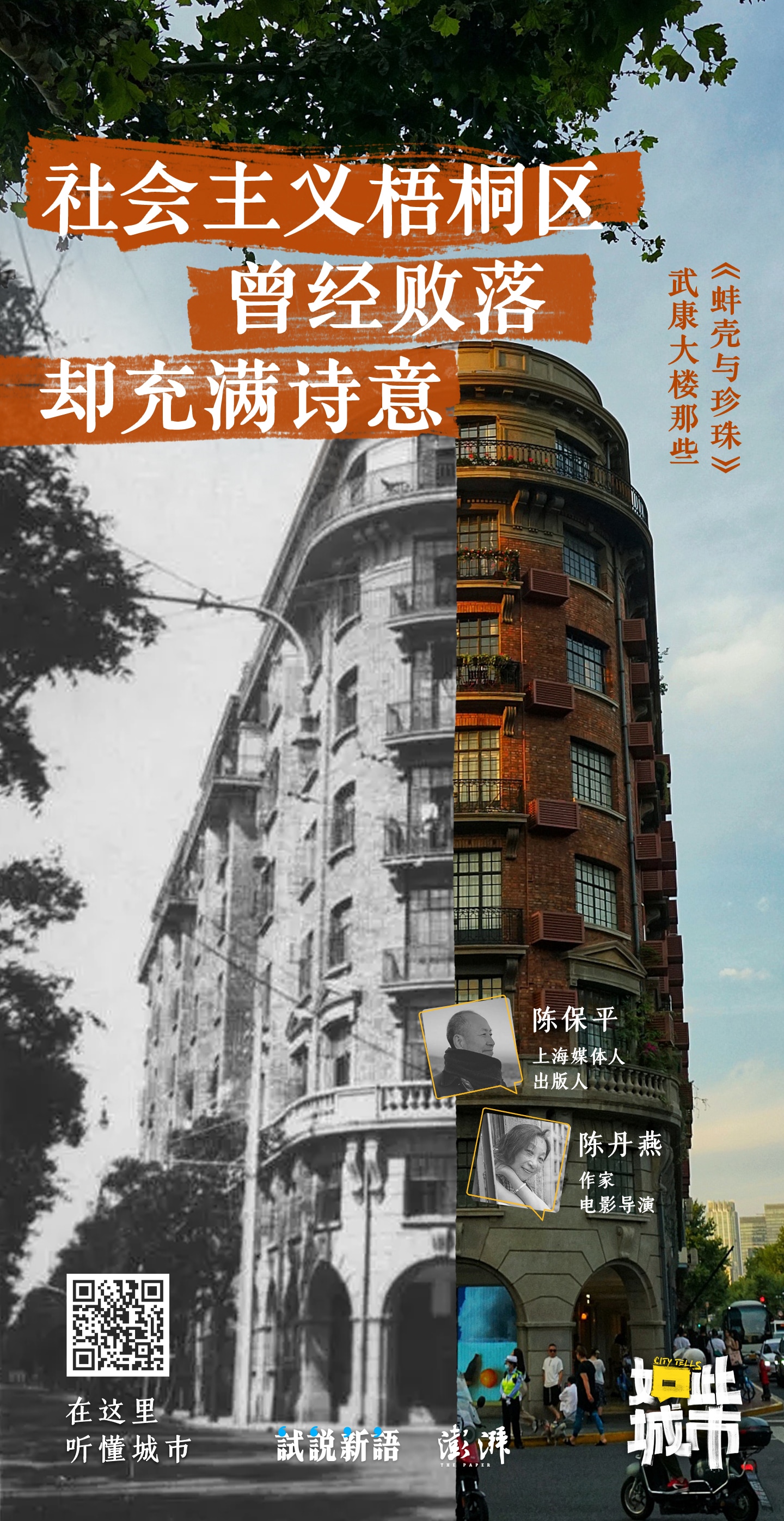

如此城市|作家陳丹燕:梧桐區曾經敗落,卻充滿詩意

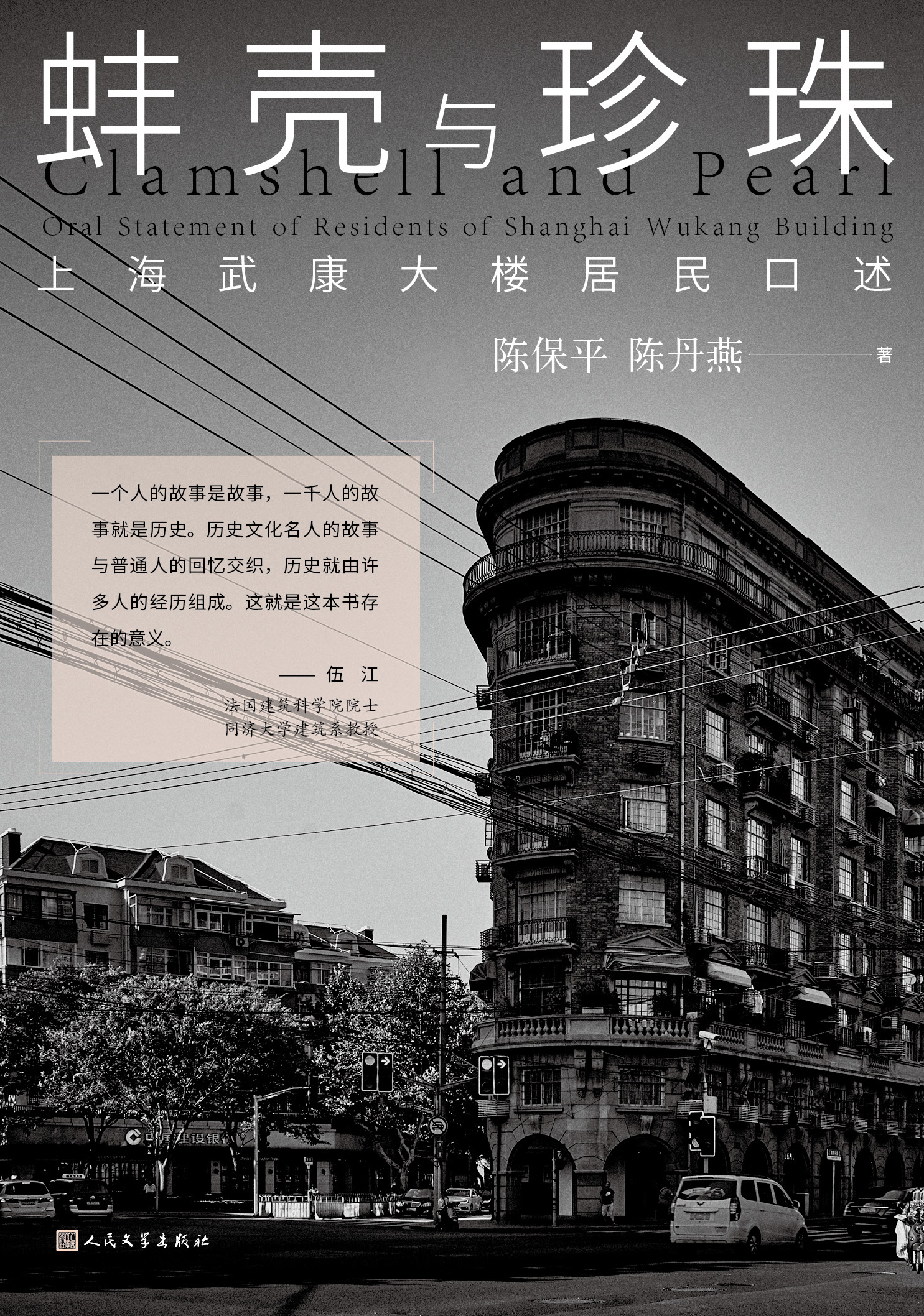

從1924年開始建造到如今,武康大樓(原諾曼底公寓)已在上海屹立了一百個年頭。它曾是安靜街區中的尋常公寓,卻在近些年成了“網紅大樓”——流暢的弧線、復古的紅磚、漂亮的券廊拱門吸引游客紛至,打卡摩登風情,節假日則更是盛況空前。

在《蚌殼與珍珠》一書中,著名作家陳丹燕、媒體人陳保平通過武康大樓住戶的口述,記錄下這棟建筑之中“活”的故事,在他們看來,游客圍觀的只是武康大樓的“蚌殼”,而其中的人與故事,才是此間真正的“珍珠”。

陳丹燕根據入住時間將武康大樓住戶們分成三批。第一批是建造之初搬進的外國白領與管理人員,他們是摩登生活的踐行者,有著與這座公寓相契合的新潮的生活方式。第二批是中華人民共和國建國以后經分配住進來的,他們大多是文藝工作者與干部,是當時為主流社會價值所認可的人員。第三批則是新世紀至今的住戶,是新的社會精英。不論哪一批住戶,都象征了上海在不同時期的都市性與前衛性。

正如書中陳保平所寫:“近百年來,武康大樓經歷了民國、抗戰、解放、新民主主義改革、社會主義改造、改革開放等大時代的風風雨雨,里面的住戶就像輪船上的乘客,上上下下,來去匆匆。武康大樓百年,其中人的情感與故事才是武康大樓最生動的痕跡。”

本期節目,我們將跟隨陳丹燕與陳保平,一起剝開網紅的“蚌殼”,尋覓其中歷史的“珍珠”。

——本期嘉賓

——本期主持

——收聽時間線

03:30 時間中回溯武康大樓的前世今生

09:56 舊檔案、老照片,尋找武康大樓最初的居民

17:55 摩登公寓標志著一種中產生活的誕生

26:31 搶房潮與房屋產權變化

38:13 武康大樓生活的“優越感”與“責任感”

48:17 城市改造:剝開蚌殼,看見珍珠

——“老公寓看上去漂亮,但居住體驗不舒服”

陳丹燕:我從小生活在湖南街道,住在武康大樓九十度直角方位。小時候,武康大樓只是安靜街區里的一棟尋常公寓。在二十年代到四十年代,上海建造過不少大型現代主義公寓樓,我并不覺得武康大樓在其中特別突出,整個湖南街道街區也沒有出現如五十年代、六十年代大家跑到外灘去人擠人觀光的情況。這也是變遷中很有意思的地方。我們最初想做口述史的時候,武康大樓只是二十年代造的、非常安靜甚至有些老舊的樓。我們家曾經住過類似的二十年代建造的公寓,這些建筑雖然看上去很漂亮,但居住體驗非常不舒服。

所有老公寓樓都一樣,哪怕是在歐洲也差不多。比如上下水系統,水管出水特別小,下水道經常被塞住,我們必須小心對待所有廚余,因為一旦松懈,(下水道)就會被堵住。樓上的人家經常馬桶漏水到我們洗手間,在我們不知道的情況下,我們家也漏水到樓下,以至于樓下鄰居敲門提醒。非常有意思的是,當我們去采訪居民,由于在同一個街區長大,看見居民們的身體語言與面部語言,我們也大概能知道他是一個什么樣的人。

陳保平:我對武康大樓的認識,來自于陳丹燕提出做口述史的時候。她的身體不太好,讓我組織幾個年輕人去采訪。坦率地說,當時我對武康大樓確實不是很了解,而在我們采訪的時候,(也就是六七年前)也沒有那么多年輕人在打卡。

一個比較明顯的變化是2010年上海世博會的時候,沿街的大樓刷新改造,武康大樓進行了統一的外墻粉刷,這讓舊樓的顏色更加亮眼,但那時武康大樓也沒有成為打卡地。我小時候住在愚園路,當年它和武康大樓屬于同一租界,不過,現在想來它與武康大樓很不一樣。愚園路東起烏魯木齊路,西到中山公園,東西貫通,空間比較狹窄,只有江蘇路附近有一段輻射空間。

而武康路位于廣場型位置中,是衡復風貌保護區中心點,有很強的輻射性。愚園路實際上沒有輻射點,中山公園以外基本都是郊區,而且長寧區愚園路周邊有很多棚戶區,當年住著基層勞動者,與武康大樓所在的湖南路街道不太一樣。

從武康大樓頂樓的天臺俯瞰武康大樓馬路交匯處 ?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

陳保平:武康大樓在1949年以后被政府接管了。我到上海徐匯區房地局看到了當時市房管局給它們的管理證書。1949年以后,政府將一些私有財產歸還個人。而當時這個房產屬于孔二小姐,1949年他們離開,武康大樓作為地產被收為國有財產,政府將房子再分配,大致分給了南下的干部,和一些文藝界比較著名的演藝人士。

當然也有一些留在樓里的居民是自己租住的,比如書中我們第一個寫到的沈仲章先生,就是靠幾根金條把房子“頂”下來。而1949年前大多數的中外租客基本上都搬走了。

后來我們在警署查之前的檔案,在書中也有一些章節記錄了這些檔案,其中包含了1949年前后搬走的租戶,和到上海做生意的俄羅斯人、英國人等。比如趙丹老師之前曾在這里住過,但我查找解放后的材料,發現他后來實際上已經搬走了。警署戶籍資料能幫助我們發現十幾年前后的人事變動。此外,更早的是徐匯區藏書樓有一本上海圖錄,登記著租戶變動。

我們發現,第一批住進去的基本上都是外國人,比如洋行或者大實業公司的白領,所以考慮到這些人的生活與工作的需求,樓房也有專門的設置,比如洗衣房、理發店,以及書里寫到的門后用來燙襯衫、領帶的燙衣板。

武康大樓住戶廚房 ?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

陳丹燕:我們幾乎看不到解放之前的故事。萬國儲蓄會造好的樓,在太平洋戰爭時期資料中斷。因為日本人占領了上海以后,留在上海的歐美的人都是僑民,他們全被關到龍華去了,我相信當時武康大樓是關的,也猜想或許會有日本僑民住進去,也許孔二小姐(孔令偉, 孔祥熙次女)能夠如此方便地將整棟大樓拿下的原因也在于此。

后來蔣經國逼著他們把樓交出來,其中的人員變動資料我們找不到了,但采訪俄羅斯赤塔的張霞時,她給我看了一些照片。當時她在意大利讀書,找到了一個曾經在武康大樓住過的人留下來的照片,是現在的Starbucks,那時前面并不是小花園,而是一片空地。他在街心花園以武康大樓為背景拍了一張照片,說明他是當時的租戶。我們只能找到非常零星的資料。

采訪對象張霞在家中 ?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

陳保平:去警署查檔案的經歷,我們在書中記敘了兩個細節。一個是解放前住在里面的大實業家,他家里好幾個傭人,這說明他的家族與企業之龐大。另外,解放軍也很有意思,他們有一個戶籍,而并非是一家人在同一個戶口里,我們后來才得知這是一個理發店,相當于一個小業主雇用的群租。他們每天在樓下門面里是理發師,而晚上就住在上面。

實際上西洋的建筑別墅很多地方都有,比如青島、哈爾濱、廣州,而上海的西洋公寓大樓是唯一的。因為在二三十年代,即上海的大發展的時代,它需要大量的居住的空間,所以這樣公寓式的大樓在上海能夠引起關注很重要的原因,便在于它在全國的唯一性。

——面包房、藥店等公寓配套,是新階層性、都市性所在

陳丹燕:我們這本書得到了很多同濟老師的支持,比如伍江教授、童明教授、沙永杰教授等。童明的祖父童寯是中國非常厲害的建筑師,武康大樓建造和最初使用時期,他就在上海。童明告訴我們,二十年代上海突然出現的現代主義公寓樓代表著一種新的都市生活方式的誕生。

剛才陳保平提到的公寓別墅,都是一大家子住的,而上海的公寓開始只能住小家庭了。大家現在看武康大樓的外觀會想象房間像宮殿那樣,但其實并非如此。它其中的一室戶、一室半戶、兩室戶、兩室半戶等,都是給單人或夫妻兩人住的。在整個武康大樓的建筑圖表里,你可以看到它連兒童房都沒有,傭人也不跟家里人住一起,而是專門設計一排房子供他們居住使用。

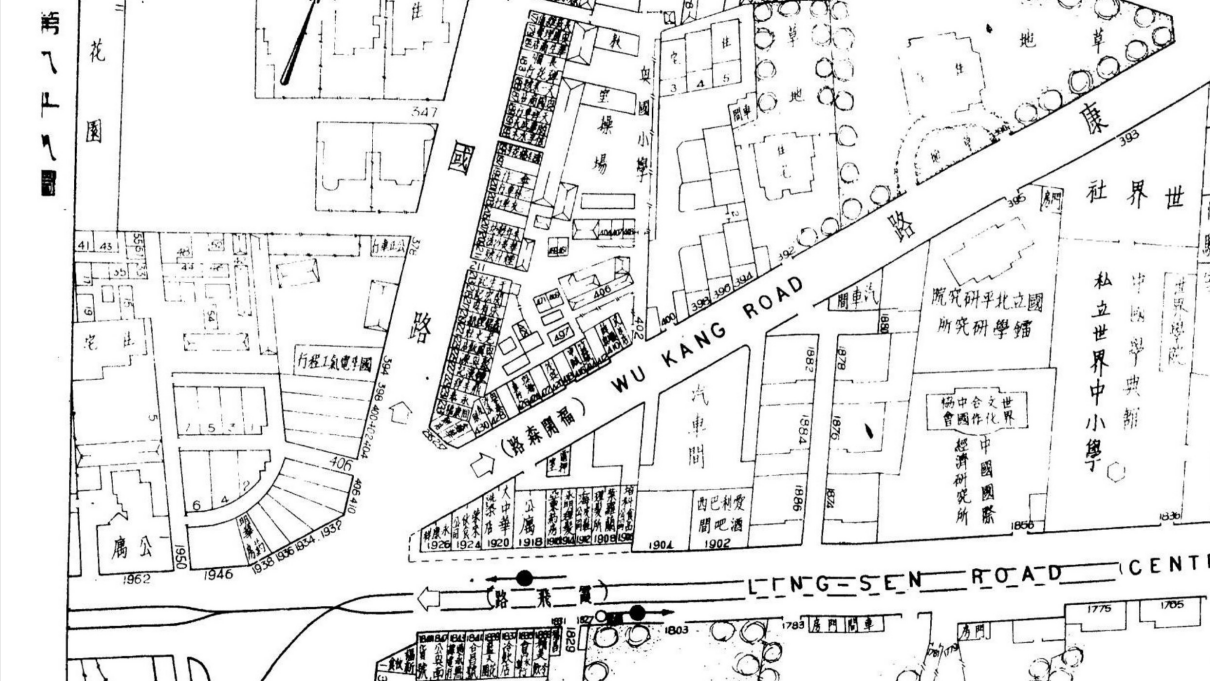

同樣有意思的是,伴隨著現代都市小家庭生活方式的誕生,租戶不怎么洗衣服,大樓下就有洗衣房。樓下的配套設施還包括藥店、面包房與牛奶棚等。這些現代人比較熟悉的生活方式,都是當時都市性的一種象征。

老地圖中的武康大樓,可見“汽車間”“藥房”等配套設施。?《上海市行號路圖錄》(1947年)

陳丹燕:公寓中也存在一種階層性。當時的白領、管理人員在這個城市中并不想要祖孫三代的大家庭生活方式,而公寓恰好給予了小家庭生活的可能性。

在這之后的社會變遷中,始終沒有普通勞動者住進公寓,住戶都是在新的社會階層中比較好、相對穩定、社會認同度高的階層。之前陳保平提到新時代政府很保護知識分子,如孫道臨、鄭大里等一些電影界人士,為他們安排住宿。

對于南下干部,房屋往往被分配在淮海中路一側,因為對面便是宋慶齡家,這是政治上保險的舉措。

有陣子我住在南昌大樓,它也是二十年代現代主義風格的大樓。沿街的錦江飯店旁一棟沙遜稍晚時造的公寓樓,還未很好經營,戰爭就來了。南昌大樓的鄰居說,如果這條路上的路燈關了,他們就知道國家領導人要去錦江飯店住。這跟在武康大樓的記憶非常相似,當國家領導人或宋慶齡回來了,淮海中路的路燈就關了。

武康大樓同樣經歷過動亂時期的搶房潮,有些住戶是在這段時間搬進來的。這段歷史年輕人不熟悉,我以我個人為例來談談。

我家住五原路,我有兩個哥哥,父母都是官員,所以我們家是一層樓,兩套公寓,一套給我哥哥和爺爺住,另一套我跟父母住。1966年,我們家人從其中一套公寓搬出來,全家人住在一起。突然有一天,我那時候太小,不能很好地記清日子,大概1967 年或者 1968 年的 1 月,特別冷,我媽媽突然說搬家,我們的房子需要全部搬出來。那時家里所有的家具都是公家分配的,家具上都有一個小小的鐵貼條,注明屬于哪一個機關的第幾號。而所有的公產都要歸還,所以我們家剛搬到一樓時,集體睡地上,因為只有被褥是可以帶走。我們也不能夠擁有完整的一套公寓,據說這是為了防止我們在其中進行反革命活動。后來這套公寓還住進了另一個“造反派”,是年輕的翻譯,他跟我們家關系要好,因為我們家人多,下雨天經常幫他收衣服。所以,在當時,如果你家比較安定而后受到沖擊,一定是遇見了搶房潮。

陳保平:嚴格意義上來說,搶房潮與大背景下的“動亂”是聯系在一起的。比如說“四人幫”粉碎后,很多老干部把他們被曾經占有剝奪的房子歸還,至少證明當時是被占有的。很多工商業者或者當時成為資本家的人,當時的房子也是被占有的。

一方面,在當時的環境下,有人用特權占有了更多空間,在“動亂”中,財產、房產中的一部分被其他人占有剝奪,而這種占有剝奪也不是大多數底層人完成的,它只屬于掌握造反權力的少部分人。他們擁有權力,同時在住房上比較困難,于是通過革命手段對空間進行再分配,這實際上是對合法財產的一種侵犯。我們正缺少對于合法私有財產的法律保護,所以現在才會認為如此帶著所謂政治正確理論剝奪他人財產的動亂是民族傷害。

從社會學角度來說,公寓在上海的誕生表明一個階層成熟的開始。這個階層的成長發展,無論是我們現在說的中產也好,白領也好,最主要指的是上海經濟到達了一個需要有中間商與大量管理者來運作的狀態。因為這些公寓住戶基本上都是管理層,或者專業技術人員,或者央行高級資源經理。而這個階層的發生也是上海經濟發展的重要標志。

在五六十年代,這個房子屬于公家,他們只付很少的房租,所以同一樓的租戶,大家付的房租也一樣,相對來說是比較平等,不管是新樓還是老樓,大家相處都比較和諧,而對房屋的維護與愛惜主要來自房管所,住戶并不在意自己的房子。而當產權發生變化以后,人們的感受是不一樣的。大多數老客戶把產權買下來了,有些買下后隨著房產市場的差價又賣掉,又有新的業主進來或者是買下來的人把房子出租了,像王文娟家。當產權意識開始比較鮮明,大家對自己房子的愛視、保護、維修和過去很不一樣,包括我采訪的港商高管周炳揆,他租上房子后把它買下來,對里面的所有門窗地板保護完全按照原有狀態來進行,連空調都不裝。這種意識是在產權屬于自己以后才會有。

周炳揆家的書房。左邊的家具是他爺爺留下的,右邊的家具是周先生結婚時候的家具。 ?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

周炳揆家保護完好的門把手。?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

現在每家住戶對自己的房子內裝修的設計也有要求,這也和之前不一樣。武康大樓住戶對產權的意識和保護,和所有的空余樓使用權發生變化息息相關。在房管所管治武康大樓時期,武康大樓門外有熱水亭,讓人走進來都不再會有寒冷的感覺,但后來為了支持國家,熱水亭都被敲掉了,每個窗戶上有一根“有帽子的”,很粘,它讓開關窗時不會發出很響的聲音,也避風。再后來這也漸漸壞了,百葉窗基本上都拆掉了,這是產權意識的很大變化。

陳丹燕:對房子的認識與社會價值取舍是緊密相連的。武康大樓一直受到社會的保護,社會主流對于這幢建筑總是持有認同的態度。自二十年代起,它就被認為是最時髦的;在四十年代大戰時,它又被作為重要的財產,進行爭搶;到了五六十年代,社會階層中好的藝術家、來到上海管理城市的南下干部,都被安排在房子里邊,社會依然認同武康大樓是比較好的、體面的房屋。再到如今,武康大樓開始可以買賣,人們用金錢調解價值認同的關系。我們先后去了幾家通過買產權或租用入武康大樓的住戶,我的感受是他們對武康大樓有明顯的投資意識與優越感。

武康大樓在每個年代都有獨特的社會價值,因認同而產生的優越感一直存在。

陳保平講的周先生是我哥哥的小學同學,因為我們街區住得很近。這種社會價值給一部分人帶來優越感同時,人們有時也會因此回饋給社會,形成良性的社會責任感,這也是我們在采訪武康大樓居民時能夠體會到的一點。做口述史對我們來講是非常辛苦的工作,對于受訪人也并不輕松。當我們很想完成這項工作,而對方可以選擇不跟你說這些事情。那么他為什么將自己的家向你乃至整個工作團隊開放?

在上海現代主義老公寓租住的人有一個共同點,那就是對隱私的保護,他能夠開放自己的家,把在這里生活幾十年的經歷全告訴你,除了優越感以外,可能正出于從中滋生出的社會責任感:我愿意把自己認為好的居住經驗,或者說自己應該把有價值的城市記憶告訴你,相信你會把它固定下來、保留下去,讓更多的人知道。

上世紀的諾曼底公寓 ?圖源網絡

陳保平與大樓居民交談 ?澎湃新聞

——在有些敗落的梧桐區,一個小孩慢慢認識世界,是詩意且獨特的

陳丹燕:我在社會主義梧桐區長大,現在的家也還在那里。我有時候回頭看,覺得大家對梧桐區充滿了勢利的幻想。人們把衡山路、淮海中路想象成香榭麗舍大道。我沒有經歷過三十年代,因此不能評價當時的上海。但通過自己對世界都市的觀察來看,我自己認為,在社會主義梧桐區,當房子敗落以后,一個小孩子慢慢從其中認識什么是西班牙式、什么是哥特式、什么是現代主義、什么是art deco(藝術裝飾風格),這個過程非常獨特且有詩意。

現在我們說上海的art deco(建筑)是世界第一,反而有點傻。人人都跟我講武康大樓獨一無二,但在巴黎的轉角有太多這樣的建筑了。你可以愛這個城市,但如果因為愛,你把一個普通人說得像嫦娥一樣美麗,那你并不是真的愛她。你愛她的幻想,這對嫦娥來說或許是種侮辱。世界一流城市才是保護城市多樣性的典范。我們總想花足氣力幻想摩登時期的上海,但那時候真的就這么好嗎?

我曾經去武康大樓周圍觀察過一番,看到許許多多姑娘拖著行李箱,在街上換衣服、拍照。我相信她們是善意的,她們希望服裝與背景相配,但換的衣服要么是民國風的,要么是十九世紀末歐洲風。在我看來,這和武康大樓并不是一回事。有次,我見到一位女孩在武康大樓背面小弄堂的角落里換衣服,正碰上一個老太太推著車出門買菜。老太太路過時停下來對女孩說,不是所有的事情都可以在馬路上做的。雖然小姑娘可能沒聽明白,但這樣的話是帶著嚴重的批評的。

來武康大樓打卡拍照的游客。 ?人民視覺

大家喜歡武康大樓的確是好的,但是在這喜愛里有多少是真實的?有多少出于對虛榮的幻想?這個可以慢慢區別開來。衡復風貌保護區那么多人帶著反光板,跟著攝影師來拍照片,這并不壞。但我希望有一天人們能夠沉靜下來。歷史街區不是夜夜笙歌、紙醉金迷的,城市精神不是炫耀出來的。

陳保平:小時候喜歡到一些著名景點拍照,這是可以理解的,關鍵是現在武康大樓那么多拖著箱子拍照的熱情的年輕人,我懷疑他們是否真的了解、關注武康大樓的歷史。

當然,有一點我覺得應該表揚這些打卡者。武康大樓這么多人打卡,而由于門口掛了一塊私人住宅的牌,從來沒有人強行進去。有次一個租客可能想把房子賣了,在房產公司放出出售信息,沒想到來登記的、想要買房子的竟然有 100 多個人。當然,實際上其中很多人并不是真的為了買房,他只是想看一看里面的空間。

陳丹燕有一個建議非常好,就是希望政府做一套公寓,讓大家可以看到武康大樓內部設施,這樣人們才會真的有興趣,不然全是蚌殼,珍珠都在里頭。

武康大樓局部公共空間 ?《蚌殼與珍珠:上海武康大樓居民口述》

陳丹燕:我們理解,拍照打卡或許只是一個過程,它會慢慢淡下去,在波瀾起伏中往更深的方向去。我們希望大家能從武康大樓中知道上海最初的城市化浪潮是怎么樣的。歷史是延續的,任何試圖割裂歷史與城市的做法都是不可能的,也是不真實的。

——制作團隊

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司