- +1

中韓學子在長三角開啟青春遠征之旅,探訪兩國歷史記憶地并展望未來

從中共一大會址到大韓民國臨時政府舊址,再從上海前往嘉興、杭州、南京等地,初夏時分,中韓兩國大學生開啟了本次青春遠征之旅,尋找兩國的歷史淵源以及共同的歷史記憶。

5月22日至5月25日,由上海公共外交協會和韓國駐滬總領館合作舉辦的“2024中韓青春遠征隊--華東地區歷史文化探訪活動”,在上海、嘉興、杭州、南京等地舉行。來自上海以及長三角地區多所高校的32名中韓學子參與此次活動。

5月22日,“2024中韓青春遠征隊”活動出征儀式合影。韓國駐滬總領事館 供圖

“歷史是一面鏡子,它昭示著我們一定要堅定和平發展信念,不斷深化中韓友誼。”上海公共外交協會會長周漢民在出征儀式的致辭中表示,“青年是世界的未來,也是中韓關系健康發展的未來,舉辦華東地區歷史文化探訪活動,就是要讓兩國青年了解中韓歷史,增進互相了解和友誼。”

“歷史”“未來”“記憶”,帶著這些關鍵詞,跟隨歷史的腳步,遠征隊先后到訪了韓國臨時政府舊址、金九避難處,以及南京大屠殺遇難同胞紀念館等地。

中韓學子在位于嘉興的金九避難所合影。 韓國駐滬總領事館 供圖

韓國駐滬總領事金英俊表示,位于中國華東地區的韓中歷史舊址,不僅是過去兩國間鼎力相助的標志,也是韓中友誼的象征,更是未來韓中關系發展的養分。

“文”與“武”的歷史紐帶

沿著魯迅公園的石板小道拾階而上,高麗風格的紅色亭閣“梅軒”映入眼簾。“梅軒”是韓國獨立運動家尹奉吉之號,這座亭閣用于紀念他在虹口公園的義舉,這也是中韓兩國更密切合作抗擊日本軍國主義的起點。不遠處,還有魯迅紀念館,這也是韓國獨立運動家受影響頗深的地方。

位于魯迅公園內的梅軒。澎湃新聞記者 朱潤宇 圖

作為此次活動的特邀講師,韓國HERO歷史研究所代表李明弼向澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示,韓國的獨立運動,是和中國一起共同抗日的經驗。中韓兩國的下一代,都是通過這種共同的歷史記憶以及共同的歷史聯結在一起。

1932年4月29日,侵華日軍在當時還叫“虹口公園”的這座公園內舉行慶祝活動。尹奉吉向“閱兵臺”扔擲炸彈,致日本陸軍大將白川義則身亡,而尹奉吉被當場逮捕。為了紀念尹奉吉的義舉,上海市在當年的事發地建立了這座亭閣。

在“梅軒”的不遠處,還有魯迅故居,這是中韓文化聯結的一大象征。在韓國歷史上,魯迅以“文”的方式,對韓國獨立運動家影響頗深。1927年8月,魯迅的第一篇短篇小說《狂人日記》被韓國人柳樹人首次外譯成韓語,并在海外出版。

柳樹人本人也是一名韓國的獨立運動家。本名柳基石的他,正是因為受魯迅影響頗深,因此取了和魯迅原名周樹人相同的筆名。

這種互相影響,讓中韓兩國的思想家、運動家,通過不同的方式,共同實現了自己的目的。“魯迅和尹奉吉,一個是中國人,一個是韓國人。他們分別用文和武的形式,為了自己祖國的獨立,與帝國主義抗爭,同時希望為本國的下一代創建更好的未來。雖然他們用的方法不同,但目的都是一樣的。”李明弼表示。

做一個熱愛和平的世界人

中韓之間民間的交流和合作,能夠更好地推動兩國關系的進一步發展。在這之中,了解歷史、展望未來成為了關鍵詞。李明弼透露,自己所在的HERO歷史研究所,從研究韓國獨立運動出發,希望能夠讓更多中韓兩國的下一代了解兩國的歷史淵源,推動更好的未來發展。

遠征隊中,也不缺少這種文化上的交融。蘇州大學韓語系研一學生朱韜錚表示,自己對韓國獨立運動很感興趣,“我自己參觀過韓國臨時政府舊址和一大會址,但在活動中,因為能更詳細地了解,所以對這些歷史了解得更深刻一點。團隊里的韓國朋友對中國歷史感興趣,我挺開心的。”

走在紀念中韓兩國歷史淵源的紅墻磚瓦之間,那些與中國結緣頗深的韓國留學生,進一步地了解了兩國歷史的全貌。南京大學漢語國際教育專業大三韓國留學生鄭保羅透露,自己出生在烏魯木齊,早已習慣并喜歡中國的生活環境。在遠征中,讓他印象最深刻的是,“不是作為一個韓國人,不是作為一個中國人,而是在以歷史的角度下,我們要如何以人類的身份,在未來展現出自己是一個熱愛和平的世界人。”

民間之外,中韓兩國政府之間也以合作和交流為發展的共同基石。今年5月,中國外交部長王毅曾與到訪北京的韓國外長趙兌烈會談,這是韓國外長自2017年后時隔6年半再度訪問北京。會談中,王毅指出,中韓之間沒有根本利害沖突,應追求和而不同的境界。雙方要相互理解尊重,加強溝通交往,消除誤解,增進互信。

韓聯社刊文指出,趙兌烈在會談開場白中多次強調兩國要聚焦合作。趙兌烈強調,此次中國之行并非單純出于“訪問”目的,而是希望借此機會解開兩國之間錯綜復雜的線團,為推動韓中關系取得全新發展邁出第一步。

另據外交部網站消息,國務院總理李強將于5月26日至27日赴韓國首爾參加第九屆中日韓領導人會議。韓聯社報道稱,韓國國家安保室第一次長金泰孝介紹稱,韓中領導人將就加強兩國戰略溝通、深化經貿合作、促進人員往來,以及地區及全球焦點問題進行商討。

不能忘卻的共同記憶

除了探尋兩國歷史上的淵源,中韓學生還一同參觀了南京大屠殺遇難同胞紀念館。同樣來自南京大學的韓國留學生田璃燦,目前正就讀于漢語專業大二年級。參觀完紀念館后他表示,“看完《南京!南京!》后我一直想來參觀一次。一開始我挺激動,但參觀以后,我有一種說不出的、很傷心的感覺。我覺得,身為這些前輩的后代,我們應該繼續認真學習關于這一類的歷史,不要忘記以前的痛苦。”

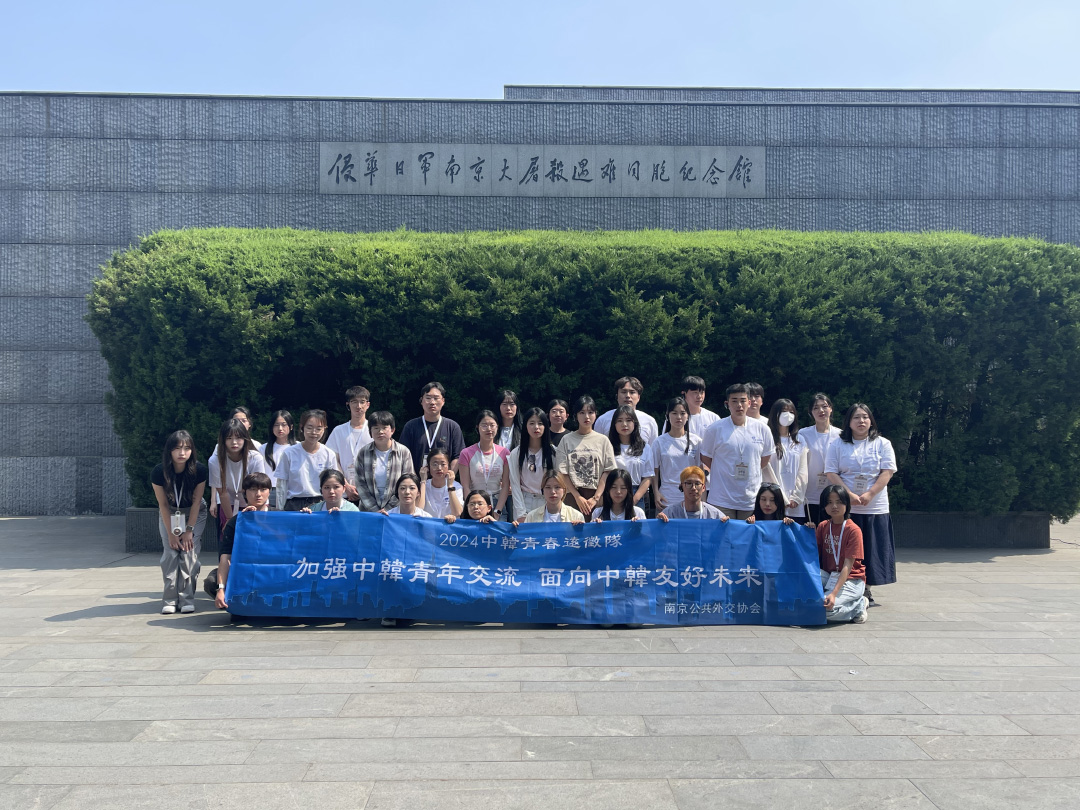

中韓學生在南京大屠殺遇難同胞紀念館前合影。澎湃新聞記者 朱潤宇 圖

鄭保羅認為,參觀的意義在于,警示后人不要再重蹈覆轍,犯下類似的罪行。“雖然我在中國生活了很久,但對韓國歷史有一定了解。看到慰安婦,這不僅是日本人在中國的暴行,這段歷史和韓國的一些歷史有一些相似性。牢記歷史也是我們學習歷史的原因。”

除了南京大屠殺紀念館,學生們還參觀了利濟巷慰安所舊址陳列館。這是南京大屠殺遇難同胞紀念館分館,也是亞洲地區最大、保存最完整的日軍慰安所舊址,更是中國大陸第一座經在世“慰安婦”親自指認的以“慰安婦”為主題的紀念館。2003年,在中日韓三國聯合調查組的幫助下,朝鮮籍“慰安婦”樸永心親自到南京,指認利濟巷2號就是當年“東云慰安所”的舊址,樓上的第19號房間就是她當時被拘禁的地方。

學生正在為利濟巷慰安所舊址陳列館中“流不盡的淚”雕像擦拭淚水。澎湃新聞記者 朱潤宇 圖

對于這段不能忘卻的歷史,田璃燦表示,“在韓國,我們學習的是偏韓國的歷史,但我認為,(南京大屠殺)應該是我們所有人都要學習的一件事。”

從不能忘卻的歷史,展望到做一個“熱愛和平的世界人”,朱韜錚認為,此次遠征活動的意義在于,“大學生是現在社會的主力軍。他們的視角可能會對以后的未來會產生一些影響,所以讓大學生們更加了解兩國之間的一些歷史,可以增進兩國之間對彼此的了解,然后也可以緩和兩國關系、增進兩國的友誼。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司