- +1

走下“神壇”的歐洲自然科學院

自陷入“院士井噴”“付費參評”的爭議后,注冊地在德國的歐洲自然科學院被置于輿論的聚光燈下,迅速引發(fā)公眾的質疑。

歐洲自然科學院官網隨即下線了覆蓋世界數(shù)百位學者的“院士電子百科全書”。與此同時,國內多家單位機構也緊急刪除了相關人員獲評授勛的消息。

5月8日,中國科學技術協(xié)會官方賬號發(fā)布《井噴式的“歐洲自然科學院院士”折射出什么?》一文,直指“各部門機構不應為‘投機者’捧場站臺”“著力清理各類‘野雞大學’‘山寨頭銜’‘違規(guī)評比’‘收費表彰’”。

吳繼華 網絡資料圖

被裹挾進輿論旋渦之后,歐洲自然科學院的運營有無受到影響?縈繞在公眾心頭的疑惑是否能找到答案?5月24日,歐洲自然科學院中國區(qū)事務臨時負責人吳繼華回應澎湃新聞(www.kxwhcb.com),目前歐洲自然科學院仍正常運轉,本月25日還要在俄羅斯首都莫斯科舉行學術活動,且公開的院士申請通道也一直對社會開放。

“即便是在引發(fā)輿論關注以后,我們依然能收到一些院士申請函件。有的申請者甚至直接在郵件中表示,不會擔心輿論給自己帶來影響,希望成為歐洲自然科學院院士。”吳繼華表示。

吳繼華還聲稱,包括此前出現(xiàn)的“90后院士”和企業(yè)家院士在內的所有中國籍院士資格都是經得起推敲的,他們均符合歐洲自然科學院院士的評選標準。

而國內高校一位當選歐洲自然科學院院士的教授對澎湃新聞記者表示,其實自己一開始就清楚此院士非彼院士,但因為國內院士的申報門檻相對較高,覺得申請外籍院士也并非壞事。但現(xiàn)在這一機構成了輿論焦點,這時候不適宜突出這一頭銜,因此他對自己的公開履歷進行了刪改。

“所有中國籍院士資格都經得起推敲”

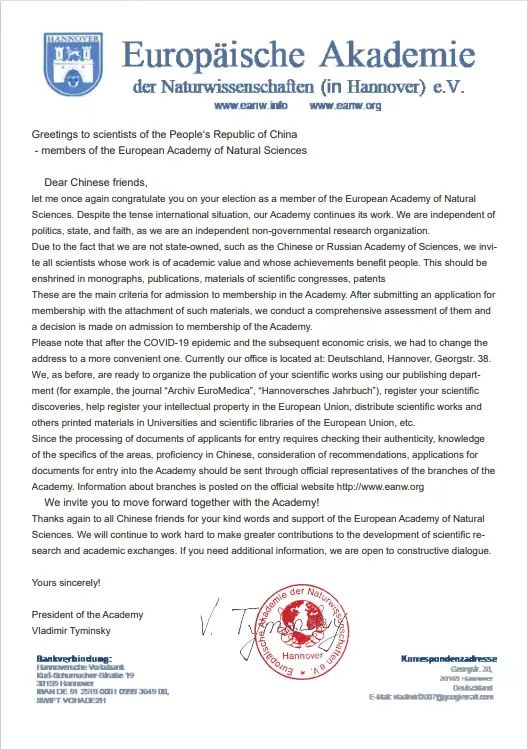

公開資料顯示,歐洲自然科學院于2001年在德國漢諾威成立,宣稱使命是“幫助整合國際科學界”。記者注意到,該院院長弗拉基米爾·蒂明斯基,曾在今年5月3日向來自中國的院士們發(fā)出公開信,信中稱“我們是一個獨立的公共組織,與國有的中國科學院或俄國科學院不一樣,我們邀請的科學家,他們的工作具有學術價值,他們的成就使人受益。”

歐洲自然科學院院長致中國院士的公開信

吳繼華強調,歐洲自然科學院并未在中國境內設置過常駐的分支機構,一些中介機構對外宣稱的“中國區(qū)辦事處”“中國區(qū)中心”都是不存在的。他也是在此次輿情危機發(fā)生后,得到臨時授權于5月9日回到中國處理相關事務的。

遭到輿論廣泛質疑后,不少“洋院士”也悄悄隱去了自己的歐洲自然科學院院士頭銜。

南方某省屬高校教授李金浩(化名)于去年當選歐洲自然科學院院士,當5月10日澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者第一次向他詢問相關情況時,李金浩的教師個人主頁上還將“歐洲自然科學院院士”列于醒目位置,可如今他的主頁上已經找不到任何與“歐洲自然科學院”相關的信息。

李金浩告訴澎湃新聞,考慮到目前歐洲自然科學院院士所引發(fā)的爭議,他已經在個人教師主頁里刪除了相關的介紹。“申請院士是我個人行為,現(xiàn)在引發(fā)輿論關注了,這個時候還是不要給學校惹麻煩。”

吳繼華告訴記者,自己長期在俄羅斯莫斯科生活,在2021年9月經人推薦當選為歐洲自然科學院院士。“歐洲自然科學院委托我負責中國院士的資格審查工作,相當于是中文秘書。”

澎湃新聞注意到,吳繼華自稱博士畢業(yè)于“俄羅斯聯(lián)邦謝東諾夫國立第一醫(yī)科大學”,然而教育部留學服務中心認證的俄羅斯院校有409家,上述這所大學不在已認證院校名單中,被認證的則是“俄羅斯聯(lián)邦衛(wèi)生部莫斯科國立謝東諾夫第一醫(yī)科大學”。

那么,吳繼華又是如何代表歐洲自然科學院審查中國籍院士候選人的相關資質的呢?

吳繼華表示,當收到候選人發(fā)來的學歷、專利、論文等申請材料后,他會通過相關官方網站逐一核實,有的還要和申請人打電話溝通。再結合申請人的研究領域、學術成果、論文質量等多方面進行全面評估,只有通過初步審查的候選人,才能進入之后的院士評選流程。

“我現(xiàn)在是三級教授,也有幾十篇SCI論文,有十多項發(fā)明專利,還出版了幾本學術專著,是符合申報條件的。”李金浩告訴澎湃新聞,自己最初是從一位朋友口中得知歐洲自然科學院的。

李金浩介紹,自己的申請過程歷時半年,作為大學教授一般英文水平都是可以的,就沒必要找中介翻譯和代辦了,也就沒有向院方支付過任何費用。

吳繼華同時表示,入選院士后,不管是歐洲還是外籍的院士每年都要參加一次歐洲自然科學院組織的學術活動。而李金浩則告訴澎湃新聞,從去年當選院士至今,還尚未有工作人員通知他參加歐洲自然科學院的相關活動。

此前,網絡上流傳一份網友整理的中國籍歐洲自然科學院院士名單,名單上共有85人。

對此,吳繼華稱,連同他本人在內,中國籍歐洲自然科學院院士是22人,網傳名單他也看過,很多其實是候選者,并未最終當選。

網友整理的中國籍歐洲自然科學院院士名單

“所有中國籍院士的資質都沒有問題。”對于連日來歐洲自然科學院院士含金量在國內引發(fā)的廣泛質疑,吳繼華如此回應。

據(jù)澎湃新聞此前接獲的一份“歐洲自然科學院院士申報推選咨詢服務協(xié)議”文件,披露了一家注冊于北京房山區(qū)的某傳媒公司,在收取80萬元服務費后,可幫助參選候選人申報歐洲自然科學院院士。

對于這樣的做法,吳繼華明確表示歐洲自然科學院是一家非營利性的民間科學團體,其運營經費主要來自會員繳納的會費和自愿捐贈等途徑,絕對沒有參與中介公司的收費評選行為中。

“如果歐洲自然科學院從院士評選中謀利的話,肯定會牽扯到將大額資金向海外轉移,我想這并不是件容易的事情。”吳繼華表示,中介沒有和院方直接接觸,但作為學術內行人通過申請材料基本上就能大概看出申請者是否有中介幫助,他估算大概有七到八成的院士申請都不是通過中介代勞的。

年齡、身份是不是門檻

一名中國90后院士的亮相,也讓歐洲自然科學院院士評選的公信力蒙上疑云。

今年4月,1990年出生的田政正式當選歐洲自然科學院院士。相關新聞通稿顯示,歐洲自然科學院學術委員會主任葉戈羅夫·弗拉基米爾·弗拉基米洛維奇還為其授勛。

田政參與授勛儀式 網絡資料圖

相關報道稱,田政是西安天巳生生物科技集團有限公司創(chuàng)始人,在日本留學期間,先后攻讀了日本同志社大學生命醫(yī)學專業(yè)的本科、碩士和博士學位,他的多項中醫(yī)發(fā)明獲得了國內及國際專利,積極推動傳統(tǒng)中醫(yī)的數(shù)字化轉型與國際化傳播,以獨特的創(chuàng)新舉措助力傳統(tǒng)中醫(yī)藥事業(yè)的現(xiàn)代化進程。文章還稱其為“世界唯一90后院士”,并贊譽其“將傳統(tǒng)中醫(yī)推向了有數(shù)字和算法的新高度”。

而此前,歐洲自然科學院院士、廣東工業(yè)大學教授劉曉暄在接受澎湃新聞記者采訪時曾明確表示,歐洲自然科學院院士的申報條件中有一項明確規(guī)定是要求申請者年齡在45周歲以上。

對此吳繼華承認,最初看到網絡上關于“世界最年輕院士”的宣傳也讓他感到震驚。他在審查田政院士資格的時候只關注了其學歷和專利,“因為這些材料都是真實、齊全的,是符合我們的申請標準的。”

吳繼華表示,歐洲自然科學院院士申請是沒有年齡限制的。至于有些申請者遇到的年齡限制,他認為是某些中介的“自發(fā)行為”。但現(xiàn)在想起來,田政不到35歲當選院士確實容易引起公眾猜測,今后將在審核過程中對申請人更全面地把關。

澎湃新聞記者根據(jù)網絡資料不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在田政之外,當選歐洲自然科學院院士的中國企業(yè)負責人還包括山東金鑄基集團有限公司創(chuàng)始人兼董事長、臨沂大學教授侯云峰,青島恒星集團主席、青島恒星科技學院董事長陳昌金,飛諾門陣董事長兼首席科學家、清華智能網絡計算實驗室主任沈寓實,廣東恒松控股集團有限公司董事局主席江富生,林至科技集團董事長兼首席科學家王博偉等。

為何中國企業(yè)負責人能扎堆獲得歐洲自然科學院院士頭銜?李金浩認為如果申請者本身就是大學教授,完全有能力自己準備申報材料。但有些企業(yè)負責人可能沒有發(fā)表過相關論文、也不會寫英文申報材料,這就給一些中介公司提供了機會,由他們提供身份包裝和代申請服務,并從中收取服務費。

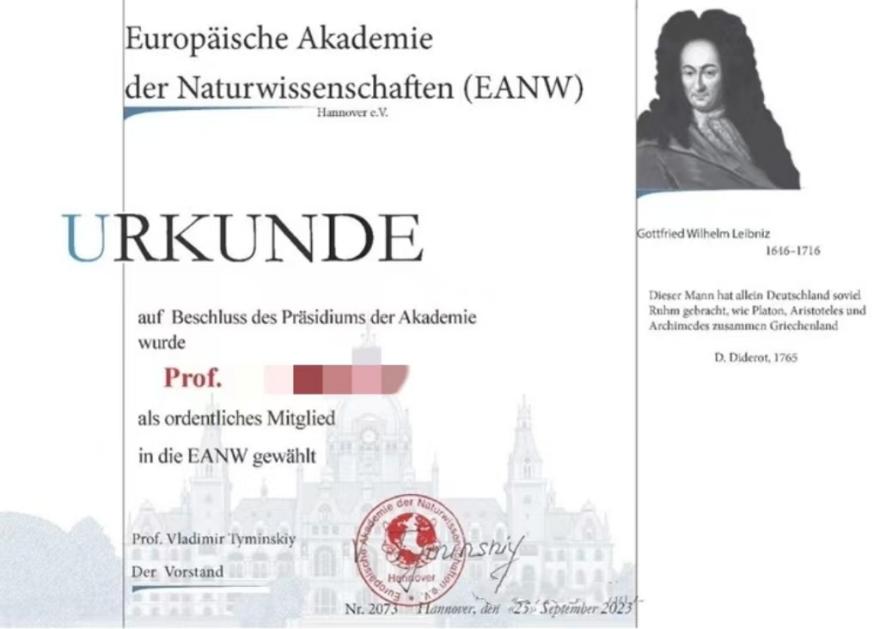

李金浩的歐洲自然科學院院士證書 (已打碼處理)

“自然科學院并非工程院,還是應該更看學術成果,如果吸納太多的企業(yè)家是存在不妥的。”李金浩認為。

吳繼華則表示,多位企業(yè)負責人當選并不能說明歐洲自然科學院院士的含金量不高。“我們的申請材料并未要求申請者寫明在企業(yè)的任職情況,這對我們不重要,也不是我們所關注的范疇,評院士只關注學術能力和科研水平。”

“科學不分國界,但科學家是有祖國的。因此在評審院士材料的時候,我也希望能為更多中國人爭取更多的話語權和席位。”吳繼華聲稱,這些年出于私心,自己陸續(xù)推薦并最終發(fā)展了幾十位中國籍院士。遇到自己推薦的人被院長斃掉,他還會“據(jù)理力爭”。

吳繼華舉例說道,世界衛(wèi)生組織健康教育促進研究中心顧問孫樹俠,一生都在致力于健康事業(yè),八十多歲還奮斗在科研一線,但她沒有博士學位。即便如此,他還是竭力推薦,最終促成歐洲自然科學院將孫樹俠吸納為院士。

含金量難辨的“洋院士”

歐洲自然科學院院士的平均水平究竟如何?

中國教育發(fā)展戰(zhàn)略學會學術委員會委員陳志文在接受澎湃新聞采訪時表示,在西方國家,任何人都可以隨便注冊組織機構,原則上叫什么都可以。尤其是非營利性機構,分分鐘就可以注冊下來,沒有批準之說。嚴格講,包括美國科學院、圖靈獎、諾貝爾獎等,其設置機構也是民間的,不是官方主辦或審定的。這和西方的社會制度與社會治理邏輯是直接相關的。尤其是在美國,社會信用的基礎是個人,不是政府部門。

李金浩是三級教授,也是所在高校二級學院的院長。在他看來,歐洲自然科學院院士雖比不上國內“兩院”院士的水平,但絕非“野雞機構”,其學術平均水平大致相當于國內的杰青或長江學者。

“歐洲自然科學院吸納了中國工程院院士、哈爾濱醫(yī)科大學原校長楊寶峰,還有很多大學校長、副校長、二級教授,這已經是一種證明。”但李金浩也表示,自己申請歐洲自然科學院院士是因為國內杰青項目和長江學者的申報名額有限,而“兩院”院士的申報門檻又過高。

李金浩多次和記者強調,歐洲自然科學院院士更多是一種榮譽性質,是對以往學術和社會貢獻的肯定,不能等同于國內院士的社會地位和待遇。然而,當記者問起獲得這一頭銜給他帶來了怎樣的學術光環(huán)和現(xiàn)實中的便利時,李金浩卻沒有正面回答。

在陳志文看來,“歐洲自然科學院”這類組織機構真實存在,卻不是我們理解的官方主辦或批準的,從法律方面很難說這些院士是假的,但其學術地位和中國科學院、中國工程院完全不是一回事,此院士非彼院士。

“恰恰是一部分中國人或華裔,巧妙地利用了中外文化、制度和信息差,把院士做成了一門生意,于是類似的科學院與院士就如雨后春筍般泛濫。”陳志文直言不諱地指出,很多類似的國外的科學院、工程院院士申報評選活動中都有中國人或者華人的身影,“屬于中國人專騙中國人”,而且這類機構多數(shù)都選擇和權威機構接近的名字,很容易混淆。

“考慮到近期的輿論影響,我們也會放緩審批中國籍院士的申請。”吳繼華表示。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司