- +1

紀念|顧維鈞繼女楊雪蘭:繼父大半生在海外,但他傳統且愛國

編者按:當地時間12月26日晚,華裔企業家、社會活動家楊雪蘭因病在美去世,享年85歲。在企業家的身份之外,楊雪蘭熱愛藝術,致力于為華人發聲、推動中美文化交流。熱愛古典音樂的她,曾力推著名小提琴家帕爾曼、指揮大師約翰·內爾森、歌唱家蕾妮·弗萊明等音樂家和音樂團體的訪華,同時也幫助推動了譚盾、廖昌永、郎朗、黃豆豆、和慧、黃英、沈洋等中國藝術家走向世界。本文首發于澎湃新聞2018年12月19日。

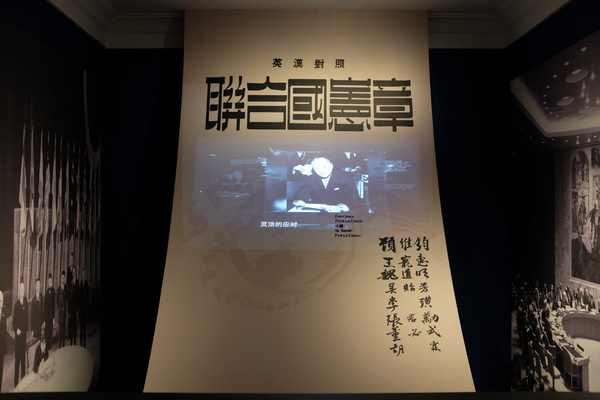

2018年12月8日,上海嘉定法華塔,歷時一年半修葺擴建的顧維鈞陳列室新館正式開幕。挑簾進門,一面墻上的“序言”開宗明義,“很多中國人因巴黎和會知道了他,記住了這個代表中國對西方列強說‘不’的第一人。事實上,他同樣也是讓世界對中國說‘是’的第一人,《聯合國憲章》上簽署的第一個名字是三個漢字:顧維鈞。”

顧維鈞(1888-1985),字少川,上海嘉定人。作為一名職業外交家,顧維鈞一生出使多國,出任過外交總長、財政總長、攝閣總理,歷經三朝變革,是中國駐聯合國的第一位代表,76歲時又當選為國際法院副院長,離職時獲終身國際法官的榮譽稱號。而這個長三角門戶所在之地,無論是晚清的吳宗濂,民國的顧維鈞、廖世功,還是當代的錢其琛、吳學謙、沈昌煥……可以說嘉定人的身影在對外交流、交往的舞臺上,百多年間相當活躍。

1999年,顧維鈞陳列室在嘉定法華塔揭幕。今次開幕的新陳列室依舊還在原處,但占地面積卻是原先的兩倍,同時新室的動線導引更加明晰緊湊。沙畫、音視頻等多媒體傳播手段的介入,也讓顧維鈞的生平紀事更加鮮活可感。從陳列室一樓到二樓移步換景,順次呈現顧維鈞從一個梳著長辮的晚清學童,成長為一代著名外交家的人生旅程……

1888年1月29日,顧維鈞出生于上海。同那個時代許多世家子弟一樣,他自幼熟讀八股文章,打下良好的國學根底。而在上海圣約翰書院求學的經歷,則不僅讓他之后以精通英文聞名,更令其自小便存下改良變革之心。1904年顧維鈞決定赴美留學前,曾自作主張剪掉了辮子,臨行前的一張黑白照片中身著西服的顧維鈞與身著中式服裝的父、兄們站在一起,神態樣貌已然迥異。

1905年9月,顧維鈞考入哥倫比亞大學主修國際法和外交。除了求學,積極參加學校社團與課外活動鍛煉了他的組織才干和公關能力,而這也正是一個未來的外交官所必須具備的基本素質。1911年十月革命爆發,次年二月正在寫博士論文《外國對中國政府的權利要求》的顧維鈞接到袁世凱的電邀,請其回國擔任總統府辦公室英文秘書,起初他因學業未成而婉拒。但導師則大力支持學生一展長才,甚至通知他把論文的導言部分作為論文提交并予以通過。1912年6月,顧維鈞進入民國政府外交部,就此開始了他長達半個世紀的外交官生涯。

作為外交官,顧維鈞的第一大職業亮色便是在1919年巴黎和會上,作為當時代表團的實際負責人,代表中國以拒簽表達國家意志與立場。這件事打破了近代中國在外交中“始爭終讓”的慣例,第一次對西方列強說出了“不”。在陳列館,這段歷史除了有相應的文圖資料呈現,也擷取了一段電影《我的1919》中顧維鈞飾演者陳道明慷慨陳詞的影像資料,“中國不能失去山東,就像西方不能失去耶路撒冷。”言猶在耳。

作為職業外交官,僅僅以不失氣節、據理力爭來框定顧維鈞一生的外交理念與成就則不免有失偏頗。僅舉一例,1941年5月,第二次世界大戰進行正酣,中國軍民奮起抗擊日寇侵略的戰爭亦在膠著。顧維鈞被任命為駐英大使。到任后他除了積極爭取其對中國抗戰道義和物質上的支持,助力戰時中國外交首要目標外,更積極推動中英各界的交流,并就廢除領事裁判權等問題推動中英簽署新約,為建立中英兩國盟友關系作出重要貢獻——在顧維鈞看來,所謂寧為玉碎不為瓦全,“可作為個人處世立身之箴言,但這一箴言不適用于一國之外交。”

1956年5月8日,68歲的顧維鈞結束了在中國外交界漫長的服務生涯后不久,便當選海牙國際法院法官。之后憑借國際法院出色的工作和國際社會的崇高聲望當選為國際法院副院長——直到1966年,以78歲高齡卸任,圓滿結束了他所擔任的一切公職。與他傳奇的外交生涯相伴,顧維鈞的個人生活同樣波瀾起伏,一生四度婚娶,最后一任太太嚴幼韻出身上海富商家庭,早年就讀于滬江、復旦大學。她的第一任丈夫楊光泩與顧維鈞是國聯共事時期的同僚,二戰期間在中國駐馬尼拉總領事任上被日軍殺害殉職。1959年顧維鈞與嚴幼韻在墨西哥登記結婚。

作為復旦大學首屆女學生,曾經的“84號小姐”,嚴幼韻的個人傳記《109個春天——我的故事》曾于2015年在內地出版。2017年年中,嚴幼韻在紐約家中安詳去世,享年112歲。“母親過世后,我詢問嘉定領導是否有興趣收藏顧維鈞人生最后25年的私人用品,嘉定領導立即給予了肯定答復,并請了上海博物館的陳克倫先生幫忙檢查、編目并將顧維鈞的用品全運回了中國。” 顧維鈞繼女、嚴幼韻的女兒楊雪蘭女士告訴筆者。在今次顧維鈞陳列室開幕儀式講話中,她的開場白為“歷史是下一代最好的老師。顧維鈞作為外交官的一生正反映了中國從積貧積弱走向世界強國的斗爭史。”

澎湃新聞:能不能先談下顧維鈞陳列室?我注意到它在1999年,也就是巴黎和會八十周年之際就開幕了。

楊雪蘭:顧維鈞晚年用了10年完成了他的自傳,并于1976年捐給了哥倫比亞大學。1976年到86年,我的繼姐顧菊珍和她的丈夫,請了天津政協翻譯小組將顧維鈞的英文自傳翻譯成了中文,也捐了很多照片給嘉定,放置在這里的孔廟。1998年,嘉定領導找到我,建議把孔廟的顧維鈞資料放置到一個新的陳列室中。我和馬承源(當時的上海博物館館長),商量后認為這個提議是可以落實的。于是1999年,顧維鈞陳列室開放,當時的選址就在法華塔,占地大概是一百多平米吧。

澎湃新聞:其實圍繞顧維鈞先生誕辰130周年,近期有一系列的活動推出,比如顧維鈞檔案此次落地滬上,能否具體談談此間過程?

楊雪蘭:也是在上世紀90年代的時候,我遇到了金光耀,復旦大學研究中國對外關系史的著名學者,他寫了幾本關于顧維鈞的書籍,但他每次需要查閱顧維鈞的材料都要去美國,非常不方便,我們也覺得應該把檔案移到中國。2014年,我與哥大圖書館的領導James Neal,還有中國社科院近代史研究所的金以林商量,他們都表示很支持這個項目。2018年,顧維鈞檔案的電子化完成,這樣我們就可以把檔案帶回中國,捐給復旦大學圖書館和上海圖書館,分別供學者和社會大眾查閱使用。目錄是在網上開放的,任何人在家就可以查到,想看具體的內容,那就去上海圖書館調出來。

澎湃新聞:談談此次陳列館修葺擴建后,有哪些新的變化令你印象深刻?

楊雪蘭:2017年年中,我的母親過世了,她同顧維鈞一起度過了最后的歲月,也保留了大量顧維鈞的遺物。這些東西基本上我都運到了嘉定,陳列室二樓的“顧維鈞書房”,就是按照他們當年紐約家里的樣式布置的。從1999年到現在,時代發展很快,很多新的技術手段豐富了現有的展示形式,比如一樓展現列強在華特權激起了少年顧維鈞愛國激情的部分,用了沙畫這個新的媒介形式。1937年日本大舉侵華,當年顧維鈞在布魯塞爾會議上演講宣示中國抗戰決心的音視頻,觀眾可以戴上耳麥一邊看視頻,一邊聽他的原聲。最重要的一筆,我認為是滾動播放的多媒體影片《聯合國憲章第一人》,1945年二戰勝利前夕,正是在顧維鈞的極力主張下,由國共成員和各民主黨派共同組成的中國代表團在舊金山舉行記者招待會。董必武作為中共代表參加中國代表團。可以說顧維鈞采取了靈活務實的方法,確立了中國作為聯合國安理會常任理事國的地位,成為五大國之一。

澎湃新聞:之于內地普通公眾而言,了解顧維鈞還是得益于當年那部電影《我的1919》。在你看來,顧維鈞的外交思想更完整的內涵該去如何發現和認識?

楊雪蘭:一般人都知道顧維鈞在巴黎和會上的作為,但對他之后三十多年的外交生涯知之甚少,可這些恰恰對今后的中國外交有所觀照。很多事情不是一蹴而就的,尤其是外交事務在特定的歷史時期,怎么盡可能地維護、爭取國家利益是需要智慧和方法的。顧維鈞曾經說過一句話,“在外交談判中應以做到百分之五十以上為目的,如果取得百分之六十就應該滿足了。”再舉個例子,1942年底,中英就廢除領事裁判權開展的談判,當時因為英國人在九龍租借地問題上持強硬立場,為避免談判破裂影響抗戰大局,顧維鈞向蔣介石建議先簽署廢除領事裁判權條約,然后聲明保留隨時提出九龍問題的權力,雙方最終簽署條約。其實顧維鈞畢生都在關注中英新約談判遺留下的香港問題。1984年9月30日他讀到《紐約時報》關于香港將回歸中國的報道后,就把報道剪下保存,而今這張剪報也陳列在這里。

澎湃新聞:如今陳列室的展示,除了事關外交的部分,也有非常生活化的部分,比如顧維鈞同你母親嚴幼韻的愛情故事。

楊雪蘭:是的,他們之間的確是個love story(愛情故事),在陳列室你甚至可以看到顧維鈞寫給我媽媽的情詩,“夜夜深情思愛人,朝朝無緘獨自悶。千種緣由莫能解,萬里郵航一日程。”還有一個很好玩的,顧維鈞屬豬,在追求我媽媽的時候送了她一個水晶制的小豬,上面貼著字條“W. admire you”(“來自W的愛慕”,顧維鈞英文名字為Wellington)。

澎湃新聞:如果要給顧維鈞的名字前加一個定語,你的答案是什么?

楊雪蘭:我的繼父活了98歲,幾乎大半生都生活在國外,但在我看來他始終是個傳統的愛國者。說他傳統,他英文是頂頂好的,但晚年有人問他喜歡讀中文書還是英文書,他毫不猶豫選擇了前者。回想起來,16歲的時候他決定出國留學,為此自作主張剪掉了辮子,要知道那還是1904年。剪下來的辮子他用絲帶扎好,帶回家恭恭敬敬交給了母親,因有句老話“身體發膚,受之父母,不可毀傷。”

大概是1967年,他剛從海牙國際法庭退休。我們一家人決定去菲律賓度假,那就需要辦簽證,但他在海牙的時候是不持有特定國家護照的,當時最便捷的辦法是找聯合國開個證明,證明他因為服務于國際社會才會如此(沒有國籍),如此便無需護照也可以出國旅行。這只是個度假對不對?我們都勸他那就辦個證明好了,但他偏不,結果到最后寧可自己呆在家里好了,其實他的潛臺詞只有一句,“我是個有國家的人,中國是我的祖國。”中國人講求落葉歸根,這種心理在他身上也不例外,顧維鈞很講究飲食的科學性,尤其是早餐細嚼慢咽像是在完成一件工作,這也是他長壽的一個原因。但說起家鄉的塌棵菜和羅漢菜時,那種向往的神情還是會很自然流露出來,那是一種無法治愈的思鄉病。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司