- +1

卡夫卡逝世百年|真實(shí)的卡夫卡抗拒分析,只能去感受

如果用大量的形容詞去描繪卡夫卡,用文學(xué)地位和影響力去闡述卡夫卡,或者用個(gè)人情緒和主觀來(lái)標(biāo)記卡夫卡,如果把這三類(lèi)內(nèi)容全都以文字的形式呈現(xiàn)出來(lái)的話(huà),會(huì)發(fā)現(xiàn)它們并沒(méi)有提供什么有用的內(nèi)容。

楊照評(píng)價(jià)卡夫卡時(shí)說(shuō):“卡夫卡寫(xiě)給父親、寫(xiě)給未婚妻的信,頑強(qiáng)地抗拒分析、解釋?zhuān)欢瑫r(shí)具備著一種神奇的力量,不斷誘引像我這樣的讀者,自不量力地一再去分析、解釋?zhuān)忠辉偻品约旱姆治觥⒔忉尅!比鐥钫账裕ǚ蚩ǖ淖髌菲鋵?shí)是很難被分析的,這種難以被分析的源頭是卡夫卡內(nèi)心的糾結(jié)。楊照說(shuō):“卡夫卡并不追求作品的完成度,從書(shū)信、日記種種資料看到的,是卡夫卡在主觀上一直弄不清楚自己的作品是如何寫(xiě)出來(lái)的。”

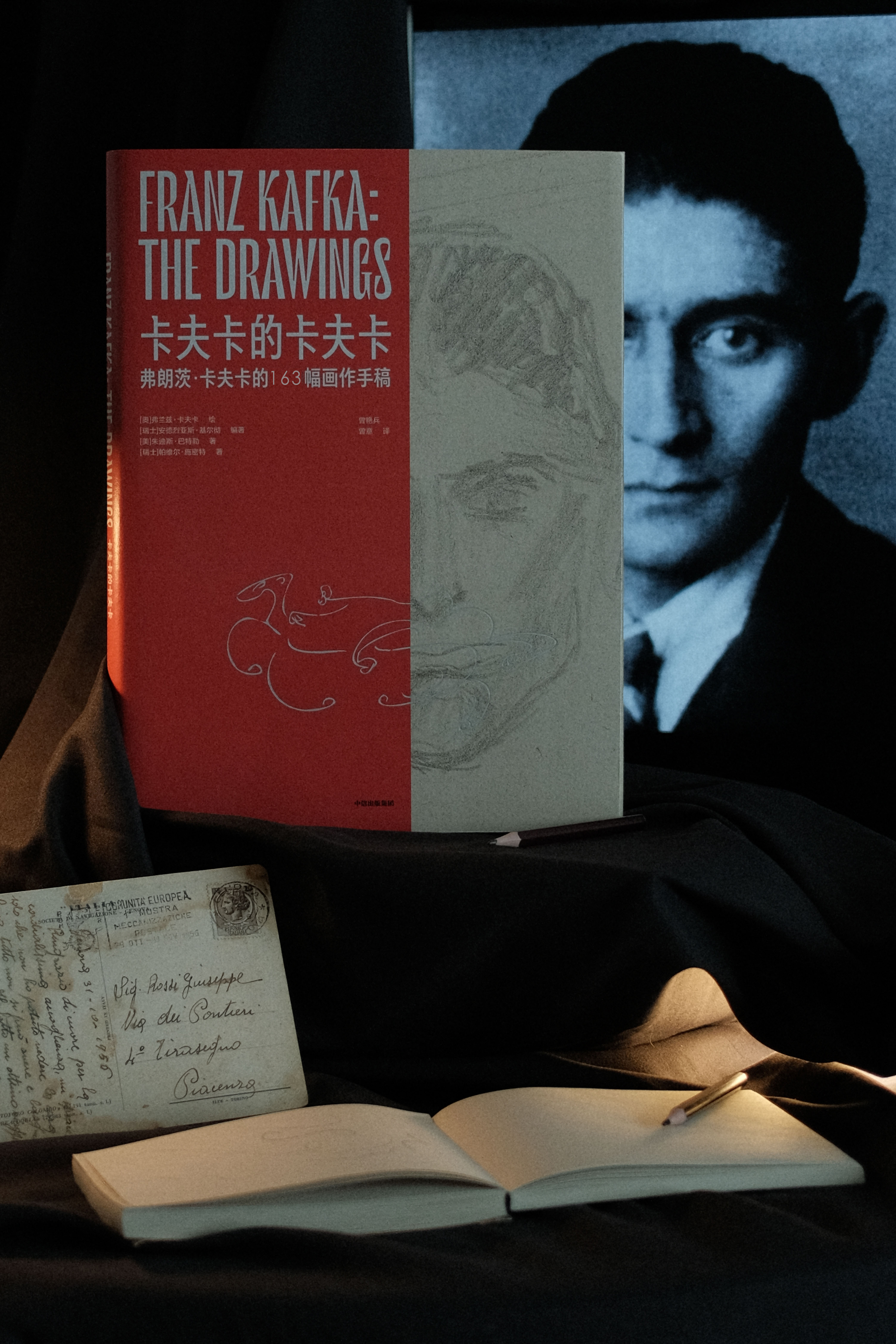

像抗拒分析和解釋以及不追求完成度的評(píng)價(jià)在《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的163幅畫(huà)作手稿》中同樣出現(xiàn),這本書(shū)對(duì)卡夫卡的畫(huà)作評(píng)價(jià)道:“這些畫(huà)作的特殊之處在于,它們抗拒生動(dòng)的描繪,抗拒觀者的解讀;它們并不是完整的描繪,并不是獨(dú)特的作品,而是創(chuàng)造出了一種去差異化的連續(xù)混合體。”

《卡夫卡的卡夫卡:弗朗茨·卡夫卡的163幅畫(huà)作手稿》

這些評(píng)價(jià)強(qiáng)調(diào)了卡夫卡作品中抗拒分析和解釋以及不追求完成度的兩個(gè)特點(diǎn),如果忽視這兩個(gè)特點(diǎn),依賴(lài)傳統(tǒng)模式來(lái)認(rèn)識(shí)卡夫卡的話(huà),就只能以鋪設(shè)形容詞、大談文學(xué)地位和影響力以及強(qiáng)調(diào)情緒和主觀來(lái)分析解讀他了,最后必然會(huì)出現(xiàn)楊照自我描述的那種“自不量力地一再去分析、解釋?zhuān)忠辉偻品约旱姆治觥⒔忉尅钡那闆r,持續(xù)地避而不談卡夫卡抗拒分析和解釋以及不追求完成度的特點(diǎn),最終的結(jié)果就成了無(wú)視卡夫卡本人意愿和真實(shí)生活,把分析的視角建立在對(duì)他者有幫助性、啟發(fā)性、建構(gòu)性上,要求卡夫卡必須是無(wú)私的、偉大的和開(kāi)創(chuàng)的,可這種視角與卡夫卡自己在日記里、畫(huà)作中、小說(shuō)上所呈現(xiàn)的精神狀態(tài)相互背離。

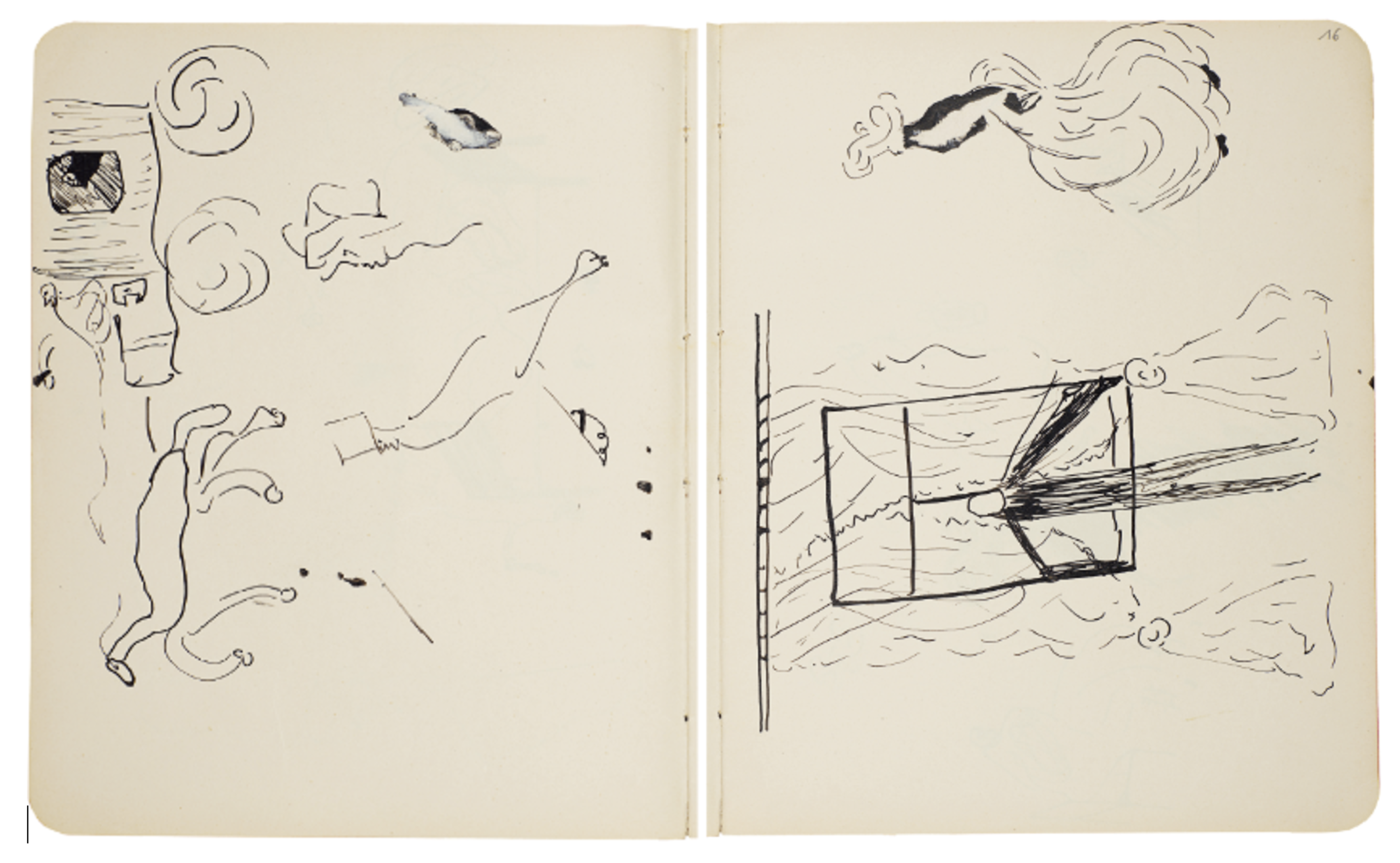

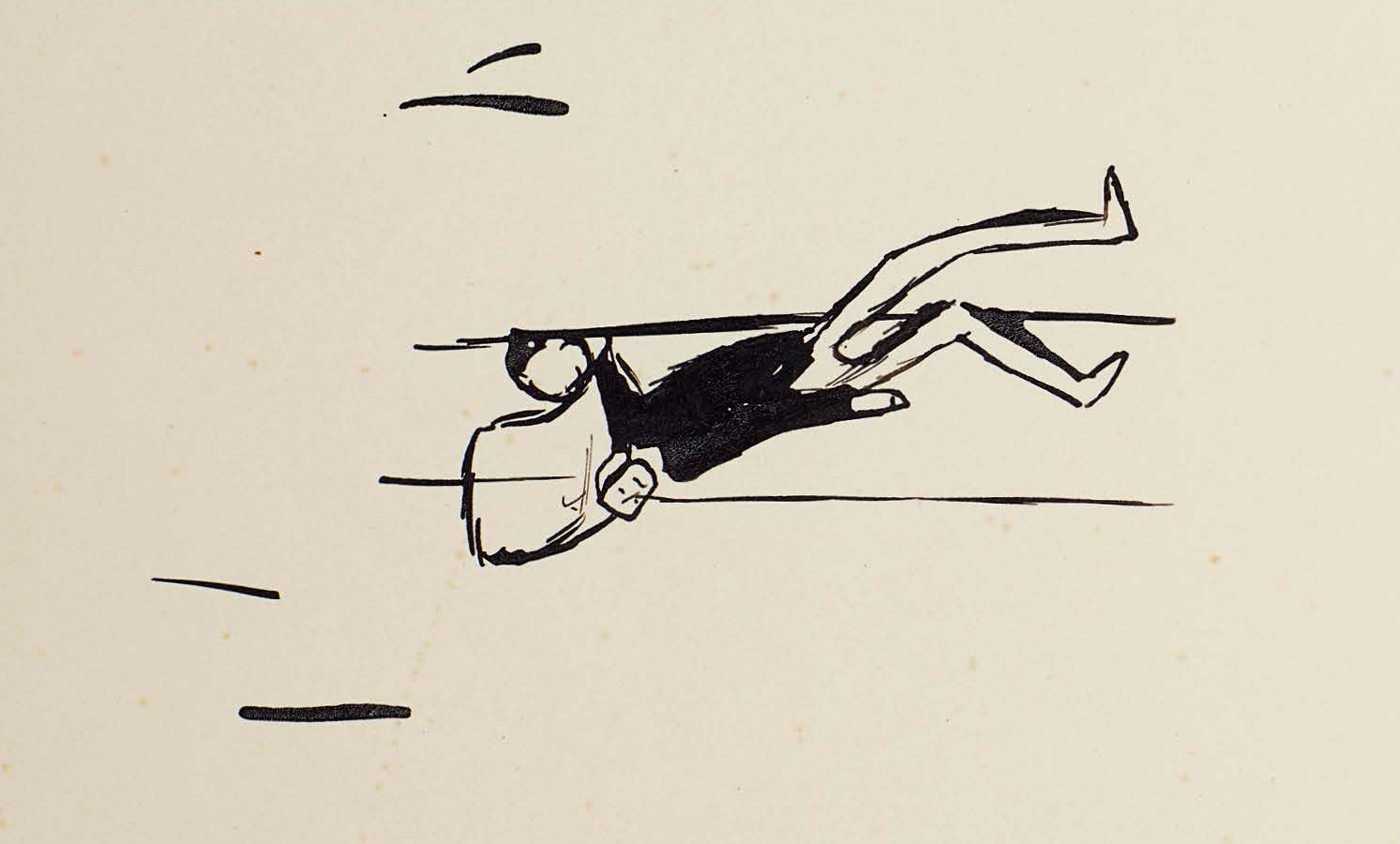

單頁(yè)和較小對(duì)開(kāi)頁(yè)上的卡夫卡畫(huà)作,1901-1907年:上半部分有一幅黑白對(duì)比鮮明的畫(huà)。中間是一個(gè)穿著黑色西裝和白色襯衫的人物,三個(gè)旋轉(zhuǎn)的人圍繞著他,奇怪地打著手勢(shì)。中央的黑色人物是靜態(tài)的,雙手和雙腿對(duì)稱(chēng)。與之形成對(duì)比,其他三個(gè)人物由簡(jiǎn)易線(xiàn)條構(gòu)成,處于含混不清、脫離地面的運(yùn)動(dòng)之中。馬克斯·布羅德將這幅畫(huà)命名為《法官和三個(gè)跳舞的人》。

人們分析的究竟是真實(shí)的卡夫卡,還是人們想象中的卡夫卡?

比如,該如何分析卡夫卡在日記中對(duì)工作和文學(xué)二者關(guān)系的大量描述?他說(shuō):“我目前的不幸也正包括了這種混亂。這種混亂如下:我的幸運(yùn),我的能力與不管用什么方式利用的每一種可能性,從來(lái)都在文學(xué)方面的事業(yè)中。在這里我當(dāng)然經(jīng)歷了一些(不太多的)情況,這些情況,據(jù)我看與您博士先生,描繪的預(yù)見(jiàn)的情況很相近。在這樣的狀況中,我完全陷在每一種突如其來(lái)的想法中,但我也使這每一種突如其來(lái)的想法充滿(mǎn)了內(nèi)容。而且在這樣的狀況下,我感覺(jué)自己不僅達(dá)到了我自己的邊緣,而且也達(dá)到了人的邊緣。只要熱情冷卻下來(lái),大約像預(yù)言家所特有的那樣,也就缺少了那種狀況,即使不完全是那樣的話(huà)。我從這里得出這樣的結(jié)論,我不是在那種狀態(tài)中寫(xiě)出我工作中最好的東西。——那么,我也不能完全地獻(xiàn)身于這樣的文學(xué)事業(yè),如肯定那樣,而且從各種原因來(lái)說(shuō)都是否定的。除了我家庭的情況之外,我已經(jīng)由于我工作的緩慢進(jìn)展和這種工作的特殊性質(zhì)而不能靠文學(xué)生活;此外,還有我的健康狀況和我的性格阻礙我為一種處在最順利狀況中不能把握的生命獻(xiàn)身。我因此成了一個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)里的職員。”卡夫卡在前半段很清楚地表達(dá)了自己的優(yōu)勢(shì)在于文學(xué),卻在為什么自己不能從事文學(xué)事業(yè)上說(shuō)得閃爍其辭。特別是后半段中得出那個(gè)結(jié)論:“我不是在那種狀態(tài)中寫(xiě)出我工作中最好的東西。——那么,我也不能完全地獻(xiàn)身于這樣的文學(xué)事業(yè),如肯定那樣,而且從各種原因來(lái)說(shuō)都是否定的。”細(xì)讀之下會(huì)發(fā)現(xiàn),如果不是譯本的原因,卡夫卡的這段日記似乎說(shuō)了他不能從事文學(xué)性工作的重要原因,又似乎什么都沒(méi)說(shuō)。

這種在關(guān)鍵問(wèn)題上展現(xiàn)出的抗拒可以看出卡夫卡要么心里有答案但不肯直說(shuō),要么自己也不清楚,那么他者對(duì)卡夫卡職業(yè)上的混亂感的任何分析、解釋、解讀都是無(wú)效的,都是在解讀想象中的卡夫卡。

又比如,該如何看待卡夫卡在1921年對(duì)人生摯友馬克斯·布羅德留下的遺囑?遺囑上卡夫卡寫(xiě)道:“最親愛(ài)的馬克斯,我最后的請(qǐng)求是:我留下的東西里(比如在我家中或辦公室中的書(shū)箱里、衣柜里、書(shū)桌里,或者你發(fā)現(xiàn)的任何可能放東西的地方找到的),所有的日記、手稿、他人的和我自己的信件、圖畫(huà)等等,請(qǐng)勿閱讀,一點(diǎn)不剩地全部燒掉。同樣,對(duì)于在你或別人手里的所有我寫(xiě)的東西或畫(huà)的東西,也請(qǐng)以我的名義做出相同的要求……你的弗朗茨·卡夫卡”,卡夫卡請(qǐng)求布羅德燒掉的除了“寫(xiě)的東西”,還有“畫(huà)的東西”,鮮為人知的是卡夫卡過(guò)去認(rèn)認(rèn)真真地練習(xí)過(guò)繪畫(huà),他曾在1913年2月11日給未婚妻菲莉斯·鮑爾的信中評(píng)價(jià)自己過(guò)去是個(gè)“出色的畫(huà)師”,可惜當(dāng)時(shí)只有布羅德看出了畫(huà)作的價(jià)值。

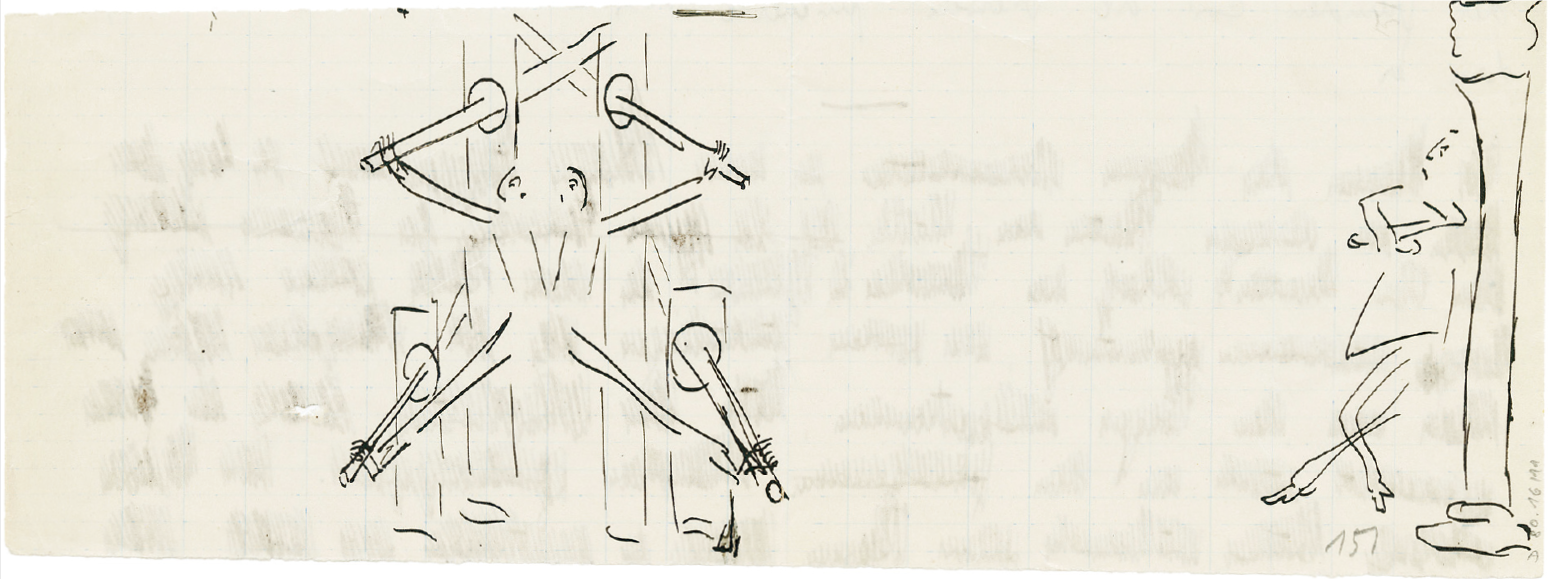

單頁(yè)和較小對(duì)開(kāi)頁(yè)上的卡夫卡畫(huà)作,1901-1907年:折痕將畫(huà)面分為兩半。乍一看,我們可以發(fā)現(xiàn)兩排人物,八個(gè)在上,三個(gè)在下。這十一個(gè)畫(huà)得潦草、動(dòng)態(tài)卻被精準(zhǔn)捕捉的女性和男性人物或站或動(dòng):他們走路、跑步、移動(dòng)手臂、拿著東西。卡夫卡用最簡(jiǎn)單的線(xiàn)條,成功創(chuàng)造出了強(qiáng)烈的動(dòng)感。

如果長(zhǎng)時(shí)間觀看上面這張全圖而不是聚焦于某一點(diǎn),圖像的交疊似乎能夠產(chǎn)生一種閃現(xiàn)和跳躍的效果。考慮到線(xiàn)條的動(dòng)向和人物的運(yùn)動(dòng)方向,可以假設(shè)卡夫卡是按照希伯來(lái)文字的書(shū)寫(xiě)和閱讀方向,從右到左畫(huà)這些人物的。

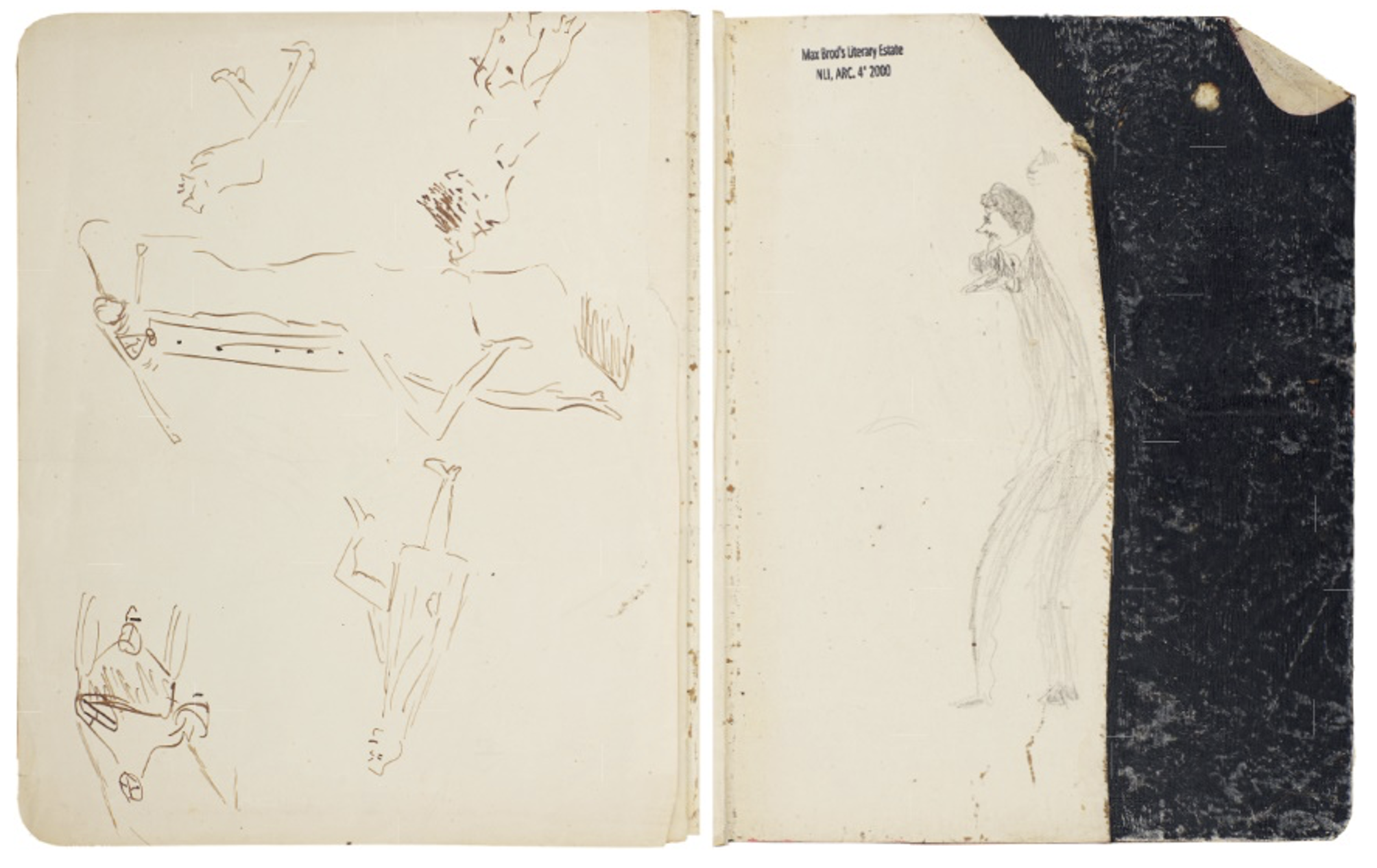

與正面相比,背面的圖畫(huà)中沒(méi)有剖面線(xiàn),沒(méi)有陰影,也沒(méi)有精心描繪的細(xì)節(jié)。我們可以看出這兩份繪畫(huà)手稿在風(fēng)格上完全不同,在時(shí)間上也可能完成于兩個(gè)不同時(shí)期。也許這就是卡夫卡給菲莉斯·鮑爾的信中提到的:“你喜歡我的畫(huà)嗎?你也許不知道,我曾是一個(gè)出色的畫(huà)師,只是后來(lái)跟一個(gè)拙劣的女畫(huà)家按部就班地學(xué)畫(huà),埋沒(méi)了我的才能。”(參見(jiàn)《卡夫卡的繪畫(huà)與寫(xiě)作》,第235頁(yè)。)

卡夫卡的畫(huà)有兩個(gè)特點(diǎn),第一個(gè)特點(diǎn)在于人物形象,人的臉和輪廓只有寥寥數(shù)筆,顯得非常抽象,他們的表情和姿態(tài)不是靜態(tài)的,而是動(dòng)態(tài)的,《卡夫卡的卡夫卡》中總結(jié)道:“大多數(shù)軀體和肖像都不是精雕細(xì)琢的。它們沒(méi)有被放置在三維空間里構(gòu)建豐滿(mǎn),沒(méi)有發(fā)育完全的體形。相反,它們大多飄浮在虛無(wú)的背景中,本身就是不勻稱(chēng)的、扁平的、脆弱的、漫畫(huà)式的、怪誕的、狂歡化的。”在這種人物形象中,腿、胳膊和鼻子成了突出的存在,可是卡夫卡為什么要這么畫(huà)呢?分析在這里再次被抗拒。

卡夫卡速寫(xiě)本中的作品

另一個(gè)特點(diǎn)在于構(gòu)圖,人物總是需要一個(gè)“實(shí)感”的外在物,也許是一塊地,也許是一面墻,他們要么躺在地上或靠在墻上,要么和奇怪的金屬裝置或者桌子、椅子、床板之類(lèi)的物體相互糾纏,“實(shí)感”對(duì)肉體的呼應(yīng)成了一種迷人的威脅,在那些沒(méi)有呈現(xiàn)畫(huà)面的留白處,似乎矗立著一扇門(mén)、一堵墻,甚至是一座城堡,人物就這樣看著它們,似乎被它們四處漫延的對(duì)生命強(qiáng)力毀滅感所震懾,然后露出古怪的表情、令人費(fèi)解的肢體動(dòng)作和夸張的整體氣質(zhì),卡夫卡捕捉到了這一瞬間,捕捉到了他們好像失去了什么,必然要倒下去的顫軟畫(huà)面。

卡夫卡速寫(xiě)本中的畫(huà)

對(duì)此,卡夫卡自我描述稱(chēng):“我的畫(huà)不是畫(huà),而是一種私人的符號(hào)。……這可不是能給別人看的圖畫(huà)。這完全是我個(gè)人的、別人無(wú)法辨認(rèn)的象形文字。”布羅德從這些未完成的作品中發(fā)現(xiàn)了卡夫卡的“雙重天賦”,一種從現(xiàn)實(shí)到夢(mèng)幻、怪誕、離奇的形象難以言說(shuō),于是卡夫卡的畫(huà)作一經(jīng)完成,布羅德就會(huì)將其收集并保存起來(lái)。

頭像和人物約1901—1907年;紙本鉛筆畫(huà);16.9cm×10.8cm。所在地:NLI, ARC. 4* 2000 5 80(小素描及繪畫(huà))。這頁(yè)紙被剪刀剪去了一大塊

在上圖中可以看到兩個(gè)用有力的線(xiàn)條和陰影繪制的人物:前景中是一個(gè)穿著晚禮服的男人,衣服上打著陰影;在他旁邊或后面,是一個(gè)大得不成比例的女性頭像,頭發(fā)上有一個(gè)蝴蝶結(jié),臉頰豐滿(mǎn)、厚嘴唇、下巴突出、鼻子彎曲。女性的頭部是封閉的、漫畫(huà)式的,而男性的頭部是敞開(kāi)的,顯然僅由五官和幾撮頭發(fā)組成,沒(méi)有頭蓋骨和骨骼。那對(duì)明顯突出的耳朵也許正是卡夫卡自己的,男人的右耳碰到了女人的左臉頰。在女性頭部的左邊,隱隱能看到輪廓很淺的另一個(gè)人的頭部,梳著分頭。這幅畫(huà)是布羅德為霍丁挑選的21幅作品之一,布羅德將其命名為《初級(jí)服務(wù)員和臉頰豐滿(mǎn)的女孩》。

特別是1901年至1906年大學(xué)時(shí)期的畫(huà)作,布羅德在《弗朗茨·卡夫卡的信仰與學(xué)說(shuō)》一書(shū)的附錄《論插圖》中寫(xiě)道:“他(卡夫卡)對(duì)自己的畫(huà)作甚至比對(duì)他的文學(xué)創(chuàng)作更加漠不關(guān)心,或者說(shuō)更有敵意。那些我沒(méi)能挽救的東西就永遠(yuǎn)消失了。我讓他把那些‘亂畫(huà)的涂鴉’送給我,或者說(shuō)我是從廢紙簍里把它們撿出來(lái)的——是的,還有一些是我從他法學(xué)課筆記的頁(yè)邊空白處剪下來(lái)的……講義的邊角處裝飾著奇異的圖畫(huà),我小心翼翼地把這些有趣的圖案剪下來(lái),這為我收集卡夫卡的畫(huà)作奠定了基礎(chǔ)。”這又是卡夫卡難以被分析的地方,既然他會(huì)在遺囑中把“畫(huà)的東西”和“寫(xiě)的東西”并列,就意味著他知道自己作品的價(jià)值,但為什么對(duì)這些畫(huà)作“漠不關(guān)心和更有敵意”呢?

卡夫卡評(píng)價(jià)自己的畫(huà)時(shí)說(shuō):“我的畫(huà)不是畫(huà),而是一種私人的符號(hào)…我想要去看,并且把所看見(jiàn)的牢牢抓住。這是我的熱情。”卡夫卡的163幅畫(huà)作手稿是呈現(xiàn)他小說(shuō)畫(huà)面的最佳工具,除了一些在20世紀(jì)50年代被作為卡夫卡小說(shuō)平裝版作品集的封面而被人熟知外,其他的畫(huà)幾乎都鮮為人知。

從卡夫卡速寫(xiě)本上剪下的人物

既然卡夫卡過(guò)去給了布羅德和其他一些人自己“寫(xiě)的東西或畫(huà)的東西”,又為什么讓布羅德以他的名義“一點(diǎn)不剩地全部燒掉”呢?這些問(wèn)題的答案散落在他給布羅德的信中。

卡夫卡在1917年10月的信中寫(xiě)道:“只要檢驗(yàn)一下我的最終目標(biāo),就會(huì)發(fā)現(xiàn),實(shí)際上我并不追求成為一個(gè)好人…在不失去大家對(duì)我的愛(ài)的情況下,我最終可以作為唯一不下油鍋的罪人,在所有人的睽睽目光下公開(kāi)展現(xiàn)我內(nèi)心的卑鄙。”還有在1918年3月的信中:“我的世界通過(guò)寂靜變得越來(lái)越貧窮;我總覺(jué)得我有一種特別的不幸;我沒(méi)有足夠的肺部力量(這是象征的具體寄托)來(lái)把世界的多姿多彩吸入我體內(nèi),而我的眼睛告訴我,世界顯然是多姿多彩的。現(xiàn)在我不再作這種努力,它被排斥在我日常的日程安排之外,而日子并未因此變得更昏暗。可是我現(xiàn)在比那時(shí)更難以說(shuō)出那些話(huà)來(lái),而凡是我所說(shuō)的,卻幾乎都違背我的意愿。”由此可見(jiàn),卡夫卡之所以在遺囑中要求布羅德把他的作品全都燒掉,是因?yàn)樗麑?duì)生活的思考并不是為他者服務(wù)的,而是為我者服務(wù)的。

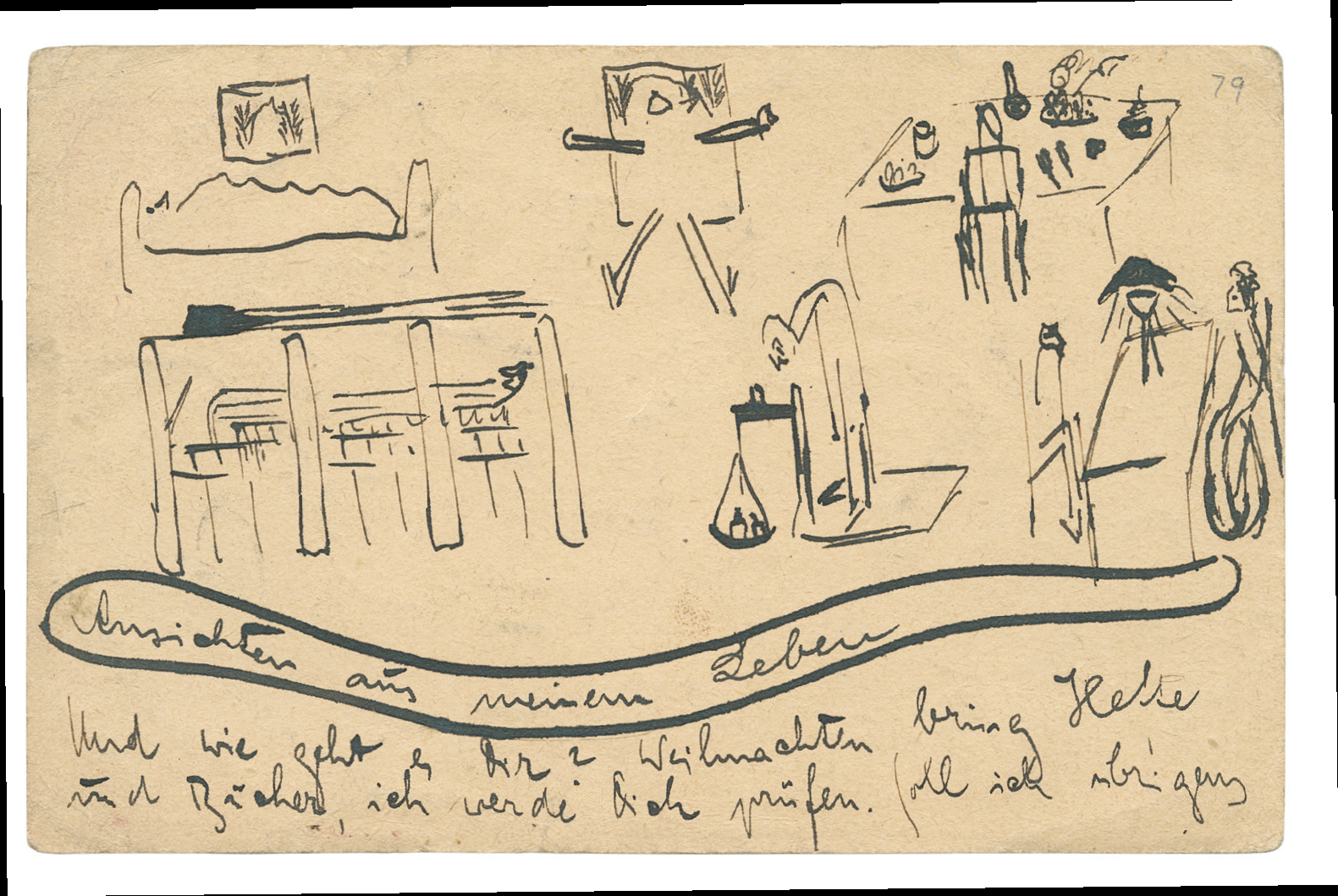

書(shū)信中的畫(huà),1909-1921“我生活中的風(fēng)景”。給奧特拉·卡夫卡的明信片,1918年12月初;明信片上的墨水畫(huà);9cm×14cm。所在地:DLA(與BLO共有, MS. Kafka 49, fol. 79r)。首次出版:Franz Kafka (1883—1924). Manuskripte, Erstdrucke, Dokumente, Photographien, hg. Klaus Wagenbach, Berlin 1966, S.78 [克勞斯·瓦根巴赫編,《弗朗茨·卡夫卡(1883—1924)手稿、初版畫(huà)、文件、照片》(柏林,1966年),第78頁(yè)]

卡夫卡從波希米亞地區(qū)中部的舍勒森給妹妹奧特拉寄了這張明信片,他于1918年11月30日至12月22日住在斯圖德的膳宿公寓,進(jìn)行休養(yǎng)并治療肺結(jié)核。繪畫(huà)在明信片空白的一面上,地址和續(xù)寫(xiě)的文字在明信片的另一面。明信片(130號(hào)作品)被分為上中下三部分,前兩部分各由一排三幅的畫(huà)作組成。這六幅類(lèi)似連環(huán)漫畫(huà)的圖案出現(xiàn)在底部的描述性文字上方。標(biāo)題《我生活中的風(fēng)景》寫(xiě)在一個(gè)波浪形的邊框中,那些波浪線(xiàn)像是曲折的飄帶或曲線(xiàn)形的蟲(chóng)子。下面是寫(xiě)給奧特拉的兩句話(huà):“你好嗎?圣誕節(jié)帶上筆記本和書(shū),我要考考你。”這些畫(huà)的簡(jiǎn)潔性讓人想起卡夫卡早期的、極具表現(xiàn)力且黑白對(duì)比強(qiáng)烈的墨水畫(huà)。它們是對(duì)療養(yǎng)院日常作息活動(dòng)的潦草素描:第一行左邊是臥室,可能有一個(gè)人躺在床上;中間是一個(gè)治療室或治療設(shè)施;右邊是一間餐廳。中間一行是另一個(gè)治療室或治療設(shè)施;一個(gè)秤,上面站著一個(gè)人;一間休息室。

他無(wú)法預(yù)知讓自己滿(mǎn)意的作品的出現(xiàn)時(shí)間,也無(wú)法預(yù)知靈感離開(kāi)他身體的時(shí)間,寫(xiě)作對(duì)卡夫卡而言是一個(gè)不規(guī)律的、自身無(wú)法控制的、結(jié)果難以預(yù)料的內(nèi)心過(guò)程,他重視創(chuàng)作的過(guò)程,卻漠視創(chuàng)作的成果。在1916年德國(guó)出版社出版《變形記》時(shí),卡夫卡特別要求封面“千萬(wàn)別畫(huà)那只甲蟲(chóng)”。這種為我者服務(wù)的許許多多莫名其妙的想法,使得分析和解釋成了一種束縛,他的焦慮和驚恐不該被總結(jié)為區(qū)區(qū)幾段或幾篇文章。

弗朗茨·卡夫卡,《變形記》(萊比錫:庫(kù)爾特·沃爾夫出版社,1916年),封面插圖由奧托瑪爾·施塔克繪制

因此,分析給了我們一個(gè)假象,它作為一把萬(wàn)能鑰匙,應(yīng)該什么鎖都可以打開(kāi),一切都有因有果,當(dāng)分析把文本以積木的形狀拆解,把卡夫卡的小說(shuō)和畫(huà)中出現(xiàn)的臉、流動(dòng)的身體和扭曲的動(dòng)作解構(gòu)為這些是這個(gè),那些是那個(gè)時(shí),那些突如其來(lái)的意外和對(duì)生活的妥協(xié)在今天看來(lái)似乎只是一堆凝聚了許多情緒形容詞的坍縮的符號(hào),就像桑塔格評(píng)價(jià)一個(gè)人的死時(shí)說(shuō)的那樣:“死亡的事實(shí),不一定是一樁藝術(shù)行為,卻使生命成為一件藝術(shù)品。人一旦死了,就會(huì)變得清晰可讀。這段人生,如此令人困惑、自相矛盾,現(xiàn)在卻都有了秩序。如果你站在一個(gè)人的死亡的彼岸回望過(guò)去,這個(gè)人的一生似乎都向著她的死亡匯聚過(guò)來(lái)。”也就是說(shuō),我們分析的只是想象中的卡夫卡,以一種我們自身主觀自洽后的卡夫卡。

卡夫卡速寫(xiě)本中的畫(huà)作

事實(shí)上,真實(shí)的卡夫卡抗拒分析而只能去感受,就像卡夫卡的163幅畫(huà)作手稿中,看著那些在面對(duì)“實(shí)感”時(shí)反復(fù)出現(xiàn)的微不足道和軟弱無(wú)力的人物,那些模糊不清、模棱兩可、間接的、抽象的獨(dú)白,那些“去差異化的連續(xù)混合體”,有什么感覺(jué)那就是什么。

到這里一種讓人不寒而栗的結(jié)論出現(xiàn)了,理性的盡頭是瘋狂,人是活在理性選擇的世界中,意味著時(shí)時(shí)刻刻活在痛苦中,你越清楚自己想要什么,就越痛苦,你越痛苦就越希望得到自己想要的東西,你越是清楚肉體和意識(shí)的糾結(jié),就越是陷在這種糾結(jié)之中,正如你一旦考慮起自身的價(jià)值,就會(huì)被釘在資本的價(jià)值體系上,最終你會(huì)需要靠在墻上才能讓身體平衡不至于癱軟地跪下去。

弗朗茨·卡夫卡,1920年10月29日給密倫娜·耶森斯卡的信中的畫(huà)(馬爾巴赫德國(guó)文學(xué)檔案館)

布羅德終生都保留著卡夫卡的畫(huà)作,但由于各種原因,卡夫卡文學(xué)遺產(chǎn)中所包含的大部分繪畫(huà)作品在幾十年來(lái)完全沒(méi)有獲取途徑,當(dāng)我們看到這163幅畫(huà)作手稿時(shí),喜愛(ài)卡夫卡的人將會(huì)明白這是卡夫卡作品中最后一座巨大的未知寶庫(kù)。同時(shí),也該想起布羅德的那句話(huà):“我是從廢紙簍里把它們撿出來(lái)的……”

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司