- +1

趙普光丨作家與“讀家”的變奏

文·趙普光 暨南大學文學院教授,博士生導師

一、作為“讀家”的作家

作家如何長成?對此,有人認為這問題太過平常,以至于壓根不需要考慮;有人僅從外部歸因,很多傳記的刻板化歸納就是這樣做的;也有人把它神秘化,視作家天生的與眾不同,不可復制,這個問題也就因此不可追問了。無論是現實化的歸納,還是神秘化的暗示,似乎都在取消這個問題的意義。上述看法都有大而化之、統而言之的粗疏之嫌。然而,作家之生成,若從某一個方面悉心地抽絲剝繭,是可以找到其精神發育的某些蛛絲馬跡的。談一粒種子如何發育成作家,如果要找其中至少一個因素的話,那最繞不開的一定是閱讀。

《文學史與閱讀史之間:中國當代文學與文化十五講》

作者:趙普光

出版社:南京師范大學出版社

作家的精神發育,一定伴隨其讀書的過程。一粒讀書的種子才最有可能是作家種子,一粒作家種子首先一定是讀書種子。這一切往往是從兒時開始的。兒時的閱讀啟蒙,可能微弱、無形,閃閃爍爍如螢火蟲的微光。唐諾曾做過類似比喻:“螢火蟲從我們手邊流逝,于是一如現代生活乃至于現代閱讀的一則隱喻,尤其是童年的、啟蒙的閱讀。”兒時的閱讀,看似無用而微弱,但在歷經滄桑世事后,會更易引燃回憶的燈火,“就好像許多美好事物和價值一樣,沒有人存心要消滅這些無用但也全然無害的漂亮螢火蟲,事實上問起來還誰都不舍得,如果可能我們極樂意讓它們和我們代代小孩相處下去,為他們乏味的童年記憶亮起幾盞小燈。”所以,兒時的無意閱讀很可能最深刻。比如作家潘向黎就曾滿懷感情地回憶:“二十世紀七十年代初,我還是學齡前稚童,父親便讓我開始背誦古詩。……這在二十世紀七十年代,約等于今天有人讓孩子放棄學校教育、在家念私塾那樣,是逆時代潮流的另類。我是帶了一點違禁的提心吊膽,開始讀我父親手書在粗糙文稿紙背面的詩詞的。”

《閱讀的故事》

作者:唐諾

印刻文學生活雜志出版有限公司2005年版

就兒時的啟蒙閱讀來說,納博科夫無疑是最幸運的人之一。納博科夫六歲的時候,家庭教師就用流暢的語調向小弗拉吉米爾朗讀法國小說“《索菲的不幸》《八十天環游地球》《小東西》《悲慘世界》《基督山伯爵》,以及其他許多”,《包法利夫人》也是其中之一。不僅僅得益于家庭教師,父親或許更是納博科夫的文學閱讀的最初啟蒙者。納博科夫后來在給朋友的信中曾這樣寫道:“我父親是一位狄更斯專家。有一陣子,他大段大段地對我們這些孩子朗讀狄更斯的作品,當然是英文本的”,“當我還是一個十二三歲的孩子時……在鄉間別墅度過的陰雨連綿的夜晚里,他對我們朗讀《遠大前程》”。閱讀,尤其是早年的文學閱讀,其意義并不在知識習得,甚至也不在思想的接納,更多的只是一種感覺的甦生。朗讀的聲音、場景,甚至那昏暗雨夜的搖曳燈光,漶漫出的感受可能就是對讀書種子的最好滋養。納博科夫早年接觸到的這些名作如同一扇窗,“正是通過這種窗口,孩提時代的納博科夫在夏季住宅的走廊上,一面聆聽著朗朗的讀書聲,一面凝視窗外的花園。”這種情形、氛圍以及彌散的空氣,就是文學之美的某種實現,文學花園的幕布已經在孩童的眼前不知不覺開啟。

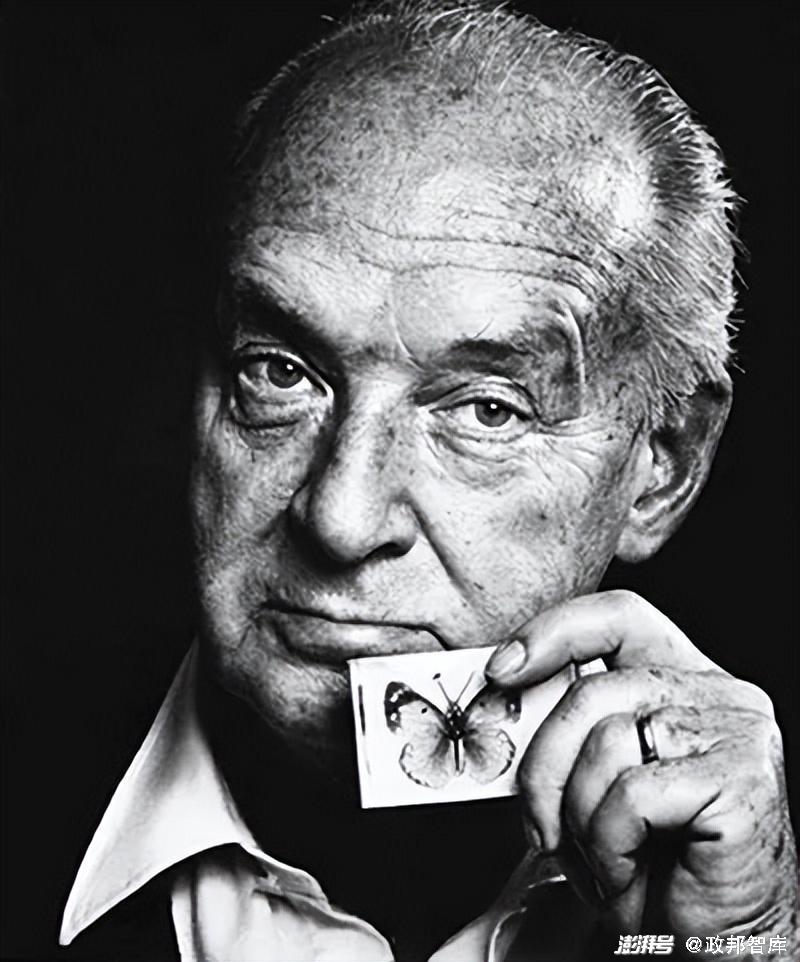

弗拉基米爾·納博科夫 (1899年4月22日—1977年7月2日)

納博科夫、潘向黎們的幸運,在于能感受到小環境中的微光,雖然微弱卻能閃爍不熄。然而,更多的人則只能直接暴露于時代的閱讀風習中。時代常見什么書、被允許閱讀什么書,就只能接觸到什么書。在時代裹挾下,能夠超拔而出的極少數更多地是賴于勤奮、悟性以及某種機緣。筆者曾讀過一本《我的書緣》。該書收錄60余位不同代際的作家學者回顧自己與書結緣的文章,幾乎可以視為中國大半個世紀以來的閱讀史。作者有文化老人,如于光遠、周退密、黃宗江、黃裳、楊苡等,該書出版時他們大多數還健在;有五十年代出生的作家;也有六十年代中期以后出生的,此書出版時尚屬青年。他們的年齡跨度很大,從上個世紀之初的“五四”風潮到烽火連天的抗戰歲月,到新中國成立后的五十年代,再到六七十年代,不同時代所能接觸到的書籍很不一樣。幾位老一輩作家的文章中,他們的啟蒙讀物主要還是線裝書和西洋名著。到了生于五六十年代的作者的記憶里,更多的已經變成《烈火金鋼》《敵后武工隊》《林海雪原》之類的“紅色經典”了。有人能買本《草原英雄小姐妹》“就心滿意足地回家了,也不知要看多少遍。”有人讀的“第一部大部頭書,乃是《歐陽海之歌》”,且“至少讀過三遍以上。”

《我的書緣》 董寧文編 岳麓書社2006年版

類似的情況,不是個例。莫言在童年時主要讀《青春之歌》《破曉記》《三家巷》《林海雪原》等革命文藝作品。出生于1950年代后期的閻連科,是與莫言同時代人,他提及自己求學經歷:“進入了二十世紀七O年代。……學校又有了考試制度。……不知為何,我已經不再有那種超越一分之差的奮斗之力,只是癡迷于閱讀那時能夠找到的革命小說,如《金光大道》《艷陽天》《野火春風斗古城》《青春之歌》,還有《烈火金剛》和《林海雪原》等。我不知道這些小說屬于‘紅色經典’,以為那時的世界和中國,原本就只有這些小說,小說也原本就只是這樣。如同牛馬不知道料比草好、奶比水好,以為世界上最好吃的,原本也就是草和麥秸了。不知道,在這些作品之外,還有所謂的魯、郭、茅和巴、老、曹,還有什么外國文學和世界名著,還有更為經典的曹雪芹和他的《紅樓夢》。”直到“初一時候,還是初二之時,我終于聽說中國有部大本小說,名為《紅樓夢》,又叫《石頭記》,是和《三國演義》《水滸傳》《西游記》合稱為中國的四大名著。并且,《紅樓夢》是名冠這四大名著之首的。”《紅樓夢》幾乎成了少年閻連科奢侈的夢想。

當然,閻連科后來還是終于讀到了《紅樓夢》,知道了什么是經典。在那個時代,并不是所有人都有這種機緣。這無疑是一個沖破、突圍的開始。一旦見過了世界,那就有了出發的沖動,不可遏制。蘇童曾經打過一個有趣的比喻,可借來說明這種突圍的沖動:“還有一些魚非常莫名其妙,它在跳。跳的姿勢當然是尋找的姿勢……跳是為了尋找一個更大的水池,尋找江河海洋,尋找它更大的生存空間。”跳躍是在尋找突圍的可能,有的或許幸運地跳了出去。作家早年閱讀,尤其是與經典、與相契的作品偶遇,這機緣會引燃跳躍、突圍的沖動。那么問題來了,突圍之后呢?

二、作為作家的“讀家”

當童真消逝,少年遠去,當曾經的讀者突圍而出,成長為作家,這時的閱讀狀態已不同于兒時。此時,作為作家的“讀家”,已不是那個完全追隨自己內心沖動的少年讀者,已少了純凈、純粹及彌漫的荷爾蒙氣息。于是,一絲挑剔、嫌棄會斑駁其間;甚至也會夾雜無奈、刻意及勉強;或許還會帶著某種慣性,戀戀不舍于兒時的那份驚異、震撼和沉醉;還可能有不愿意承認的模仿、尋找心理,試圖為自己的創作求一劑重啟和激活的靈丹。無論是哪一種姿態,可以肯定的一點是,作為作家的讀者,閱讀心境已無法完全重現曾經的純粹與透明。盡管如此,但是閱讀仍在影響著已經成為作家的“讀家”,他們仍要靠新的閱讀續命。

一種姿態是靠攏和致意。最典型的當屬阿城。我們知道,曾經以《遍地風流》《棋王》等蜚聲文壇的阿城,后來逐漸淡出。這個淡出,并非是因為他真的停筆,而是他轉向了為刻板的評論家們并不熟悉的一面。對于這種轉向,他《常識與通識》的編輯唐諾這樣的理解:阿城“書寫筆調愈來愈簡,文字中的副詞形容詞如北方深秋的枝葉凋零一空,只余名詞和動詞,像他《遍地風流》一書那樣,但有趣的是,他的《常識與通識》一書,卻一反他的此一書寫走向,語調溫柔、詳盡、悠長,不厭其煩的事事細說從頭。我……當面問過阿城何以如此,阿城談起啟蒙史家房龍,以及他《人類的故事》這部書,房龍當年就是這樣跟他講話的,打開他的閱讀世界,今天,他一樣用房龍的語調和聲音講話,講給如昔日自己的下一輩年輕小鬼聽,這是報房龍當年的恩。” 在這個意義上,阿城的轉向,是自覺地向曾經的閱讀致敬。如果說阿城是自覺的模仿,張煒則是不自覺的靠攏。不同的閱讀對象會吸引、熏染進而影響作家,比如風格與氣息,這最直觀的表現在語調上。張煒曾有《品咂時光的聲音:讀日本散文小記》的組文,共13篇。這組文字,東洋的某種氣息不自覺地飄散其間。而張煒在談論西方現代名著時,其語調就激越熱烈果斷多了。因閱讀對象不同,作家語言風格也呈現出差異。

一種姿態是不斷地回望與反顧。對此,筆者首先想到的是潘向黎。在當下的文壇,既以小說聞名又能信手拈來地寫作論詩談詞的隨筆而游刃有余于這兩副筆墨之間者,并不多見,而潘向黎是其中最突出的一位。潘向黎的解詩隨筆與小說創作常呈階段性的轉換:“幾年前寫過一些和古詩有關的小文章,總題目叫作《看詩不分明》。……‘不分明’了一陣子之后,又寫起小說來,根本不‘看詩’了,完全進入另一個心理時空,……但是,后來又不寫小說了,不知什么時候我開始懷念那段‘看詩’的時光,那是真正的有滋有味,……于是,我又在《新民晚報·夜光杯》上再續前緣”。之所以能夠在二者之間自由切換,一方面這當然得益于她的舊詩童子功,另一方面也說明幼年的讀詩,是她后來不斷反顧、回望的情結和滋養。兒時的閱讀,會在未來某一時刻不期然地回歸。潘向黎的《茶可道》《無用是本心》《萬念》《如一》,尤其是她的《看詩不分明》《梅邊消息》等這些談古詩詞的散文集,分量絲毫不亞于小說創作,甚至更見其生命底色。這系列談詩隨筆的汩汩流淌,正是人到中年后時斷時續地在回望和致意。

《梅邊消息》

作者:潘向黎

北京十月文藝出版社2018年版

相似地,納博科夫早年的閱讀也在他后來的寫作中重新泛著光澤:“猜想一下五十年代初期,他為了準備講課而必須重讀一遍這些作品(指其兒時所接受和閱讀的經典——筆者按)的情景,每年講課時所重復的勸告和重溫的陶醉,以及它們給納博科夫的創造力所帶來的飛光流彩般的優美,將是令人愉快的。還有,去到他在這些年里創作的作品中查一查奧斯丁的優美,狄更斯的生動活潑,以及斯蒂文森的‘令人沉醉的可愛味道’,都是如何使納博科夫本人的那種無與倫比的風格更增添了一番風韻的,也將給人帶來愉快。”兒時閱讀,看似輕易走過,其實卻永遠走不出,它已經融入生命,化為一部分了。所有的遠行都是攜著它的再出發。

與靠攏和致意不同的甚至相反的方式,是逃離和回避。在更廣泛意義上,這種逃離也正是影響的表現之一,未嘗不可以視為一種反向的致意。這在當代文學中并非罕見,只是很多時候這并不僅僅是出于藝術性的考量。比如黃裳,1940年代末之后,準確地說是在他訪問過老虎橋監獄中的知堂之后,黃裳幾乎沒再多談周作人,反而更多的是談魯迅。只有為了更方便地定位他心目中的魯迅時,黃裳才將周作人作為對應者來說一說,且多持嫌惡批判態度。然而,熟悉黃裳寫作的人都分明感覺得到,黃裳在為文格調上最接近的實際上是周作人。尤其黃裳早年在《古今》雜志等發表的系列隨筆,其自覺追摹知堂法脈的用意非常明顯。

主觀上對周作人的避之唯恐不及,文字趣味上卻分明氤氳著苦雨齋的氣息,這個矛盾構成了黃裳身上頗具意味的張力。這種逃離、回避,不也是周作人影響的另一種體現?無獨有偶,學界的認定與作家自我追溯之間的矛盾和反差,同樣在王安憶這里也構成過有趣的對照。無論在文學史著敘述中還是在多數學者的印象中,王安憶與海派的關系一直曖昧不清。特別是因王德威的發凡起例,隨后不少學者的推波助瀾,王安憶與張愛玲之間的某種文學脈絡幾成定論。但是我們翻檢王安憶的自述文字,特別是近年她用力甚勤、刻苦經營的讀書隨筆中,你看不到任何她自己與張愛玲關系的蛛絲馬跡。

對這矛盾的雙方,到底該更傾向于哪一邊。布魯姆曾有分析:“為了擺脫前驅詩人的影響陰影,后來詩人就必須極力掙扎,竭盡全力地爭取自己的獨立地位,爭取自己的詩作在詩歌歷史上的一席之地。”這就是哈羅德·布魯姆著名的概括:“‘影響’……在本質上歸根結底是自衛性的。”這種誅心式的拆解,擊穿了幾乎所有后來作家的心理防線。他的筆鋒一揮,掃過了太多赫赫有名的作家,當然他對莎士比亞則格外“開恩”。在談到莎士比亞對馬洛的成功掙脫的時候,布魯姆說:莎士比亞“在最不帶馬洛風格的作品《皆大歡喜》里,嵌入了許多完全游離于上下文之外的影射馬洛的辭句”,是因為“此時的他已經與詩的影響進行了斗爭,并成功地將詩的影響徹底化解;現在開始以某種很微妙的方式為馬洛辯護了,在某種意義上是在為馬洛爭取身后的哀榮。”當真正的文學強者對頭上的陰影成功地掙脫、“化解”之后,就開始向他的前輩——曾經要逃離、回避的對象——致意。

莎士比亞像 首次出現于“第一對開本”《莎士比亞戲劇集》

這種和解與寬容的表達,正是勝利者確立自我形象時明智的選擇。循此,現當代文學中同樣不乏例證:當新文學革命塵埃落定,魯迅、鄭振鐸、錢鐘書等都曾不約而同地為當年的“文學革命”的反派——林紓——翻案,回顧和肯定林譯小說的啟蒙作用。這致意是強者勝利后的一種追溯式宣言。在這個意義上說,黃裳對周作人的拒斥,王安憶對張愛玲的回避,似乎也反過來說明黃裳、王安憶還沒有成為足以超越前輩的文學強人。

“讀家”作用于作家的另一表現,是激活、打開。一方面,這指對文學創作空間的激活。比如魔幻現實主義作家之于莫言大致如此。馬爾克斯、福克納激活了莫言長期被壓抑于心靈深處的對民間文化的記憶和體驗,讓莫言長期沒有覺察的自我世界開始蘇醒,使其意識到自己的文化根系。拙文《通人傳統之于中國當代文學的意義》對此已有詳論。筆者這里想說的是另一種激活和打開。這就是文學理念的打開,理論野心的激活,甚至作為理論家和批評家的作家會因此而出現。

毫無疑問地,在現代經典作家中,普魯斯特就是同樣出色的理論家。葉兆言曾感慨普魯斯特不僅是第一流的小說家,而且是第一流的理論家。更細致和準確地說,普魯斯特的創作和理論著述是相互貫通的,且有著體系性理論關懷的。而將二者貫穿起來的基點,是普魯斯特的“心理現實主義。”對普魯斯特關于巴爾扎克和批判現實主義的理解和著眼,熟悉一般所謂批判現實主義刻板理解的人們可能不免會感到意外。普魯斯特的理解不同:“在巴爾扎克的‘四聯劇’第一部最后一幕,每一句話、每一個舉動都包括有伏筆,有種種隱情在內,……這種伏筆寫法引起一種十分獨特的心理效應,一種難以言傳的微妙的心理作用”。同樣反復強調真實性問題,普魯斯特“所說的真實性看來主要側重在主觀或內在的真實;他說巴爾扎克小說中寫的‘戲劇表層情節下,都是由肉欲與情感的法則在運轉’。”而普魯斯特在論述奈瓦爾時,更直接排斥客觀和唯物,認為夢幻、記憶和意識的重要。這毫不奇怪,普魯斯特在《駁圣伯夫》的序言中開篇就強調感覺、感性,他甚至斷言:“對于智力,我越來越覺得沒有什么值得重視的了。我認為作家只有擺脫智力,才能在我們獲得種種印象中將事物真正抓住,也就是說,真正達到事物本身,取得藝術的唯一內容”,“對象是通過感覺和我們發生關系的,——我們很可能不再與之相遇。”有了如此系統觀念的持守,普魯斯特成為“一位成功地將現代小說引向詩化的境界的小說家”,當然就毫不奇怪了。

就理論野心和自覺意識來說,在時下的中國作家中,閻連科與普魯斯特差可比擬。當下很多中國作家并非沒有理論興趣或意識,但能體系性建構、能一貫地進行理論思考并將之滲于創作的,當推閻連科。然而由于某些原因,他在這方面的努力常為研究者有意無意忽略。不得不承認,有時候作家過于認真、較真并不是一件好事,他會讓很多研究者望而卻步。

閻連科對文學的現實主義理論問題有著集中而系統的研究。比如,閻連科將文學的現實主義分為四種(層):控構真實、世相真實、生命真實、靈魂真實。在他看來,處于世相真實的作品,有《飄》《月亮與六便士》等。巴爾扎克的創作,亦屬于世相真實類型。稱得上生命真實的,則是魯迅和托爾斯泰:“在中國,可以加入這一行列的,大約只有魯迅更為理直氣壯而不需太多的羞澀和含蓄”,“托爾斯泰對生命真實之逼近和從容的展示,似乎比別的現實主義大家更讓人敬崇和仰慕。”依據他的理論,閻連科還特別分析了托爾斯泰與屠格涅夫的不同:“前者在時代的故事上更為注重‘人’和人的生命,后者則更為注重“社會”和人所處的時代的(階級)辨析”,因此,托爾斯泰和屠格涅夫在一百多年后的亮度之所以不同,蓋緣于此。在閻連科的體系中,最高層次是“靈魂真實”,能夠掘進到這個層次的是陀思妥耶夫斯基。

閻連科試圖建構一個對現實主義問題有所推進的創作理論,即神實主義。神實主義的提出和建構,是閻連科在對從世相真實到生命真實再到靈魂真實的作品系統閱讀中,在對卡夫卡的荒誕真實、陀思妥耶夫斯基的靈魂真實、馬爾克斯的魔幻等的基礎上的一種提煉和本土化鍛造。這不能不讓人想起羅杰·加洛蒂的《論無邊的現實主義》。不同之處在于,羅杰·加洛蒂是理論家的建構,而閻連科是作為“讀家”的作家的閱讀體察、生命頓悟和寫作實踐。而閻連科的神實主義與普魯斯特的心理現實主義也不無相通。當然,與普魯斯特不同的,閻連科更強調靈魂的灼燒。

……

注:摘錄自《文學史與閱讀史之間:中國當代文學與文化十五講》第一講。為閱讀方便,未保留原文注釋,具體可參看原書。

圖書簡介

文學是有根的詩意,文學是人類精神的豐美綻放。中國現當代文學是在中西文化激蕩與融合中孕育和生長的,作家的閱讀取向、內在知識結構與創作實踐形成了密不可分的紐帶,其中暗藏著文學精神發育的軌跡。

本書對魯迅、胡適等現代作家,莫言、賈平凹、王安憶、葉兆言等當代作家進行了個案考察和專題講析,同時關注了影視劇改編等文學現象。十五講角度有異,而聚焦則一:在中西文化大變局中,立足中國歷史與社會現實,探尋中國現當代作家的閱讀歷程、精神歷程間的深層互動,及其折射的時代光譜。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司