- +1

討論“loong”和“dragon”時,我們在討論什么?

年初,龍年的“龍”應當翻譯成“dragon”還是“loong”被網友們熱議,有人說,中國和西方的龍形象含義都不一樣,不應該使用“dragon”,而“loong”不僅發音貼切,而且形象;也有人覺得,不必改譯,更重要的是改變外國人對中國龍形象的理解。近年來,一些詞語的翻譯受到了廣泛的關注,翻譯從來不是一件簡單的小事,它隱含著,譯者如何對兩國文化進行解釋、溝通,它展示了不同語言之間的思維、邏輯。關于“dragon”還是“loong”的譯法,早在200多年前,英國傳教士馬什曼,在自己的著作里提到了中國的龍,當時的注音用的就是“loong”,而在這百年間,龍與“dragon”的密切聯系,與馬禮遜編纂的我國的第一部漢英字典——《華英字典》密不可分。

我國近代漢外字典的編纂始于16世紀末期。

1588年,耶穌會傳教士利瑪竇和羅明堅編寫完成了手稿本《葡漢字典》。這部收詞6000余條的雙語詞典采用字母排序法,葡萄牙文詞目后標注了羅馬讀音,并提供了漢語對應詞。

在英語單語詞典編纂史上,雖說羅伯特·考德雷在1604年完成了《字母表》的編寫工作,但被詹姆斯·默里稱作“英語詞典編纂的源泉”的注解詞表早在中世紀就出現了。這樣先有對照表再有詞典的發展過程在英漢雙語詞典編纂史上同樣存在。

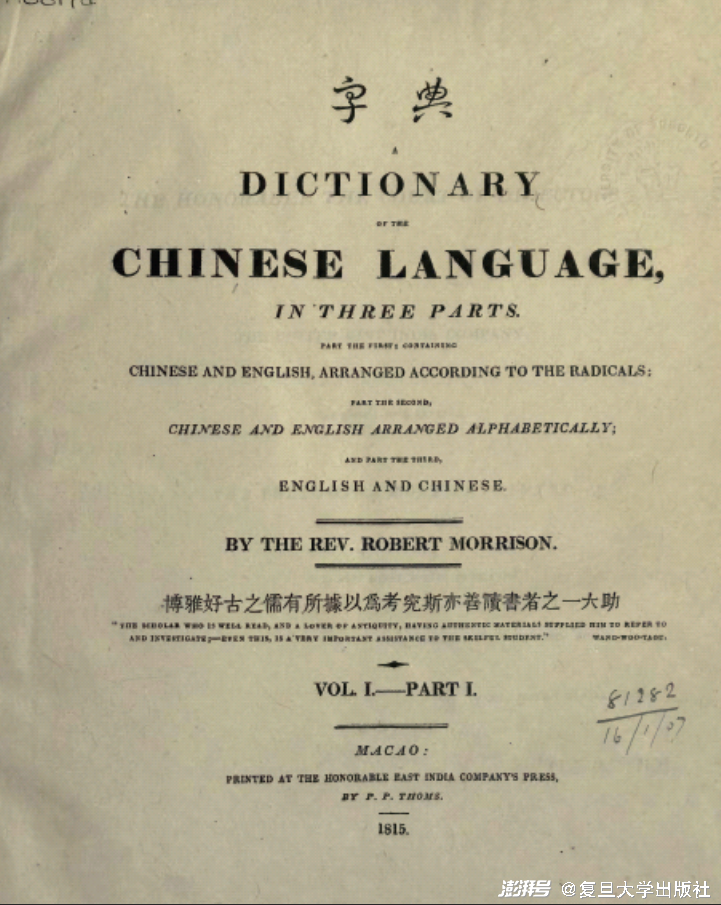

英國傳教士馬禮遜被公認為是英漢雙語詞典最早的編纂者,他在1815年至1823年出版的六卷本《華英字典》是世界上第一部英漢—漢英對照字典和中國境內使用西方活字印刷術排印的第一部中文書籍。

《華英字典》共六冊,分三部分,總頁碼數為4827。其中的第一部分按中文部首排序,中文書名為《字典》(Tsze teen),分三冊,分別在1815年、1822年和1823年出版;第二部分按漢字西文注音的字母順序排列,中文書名為《五車韻府》(Woo chay yun foo),分兩冊,分別在1819年和1820年出版;第三部分共一冊,按英文字母順序排序,于1822年出版。

《字典》扉頁

據《馬禮遜回憶錄》記載,馬禮遜在來華第二年就開始編寫這部字典。在1808年8月4日寄給父親的信中,馬禮遜這么寫道:“我已經開始致力于編纂一部《華英字典》。字典里的內容是我在學習中文的過程中陸續積累的。”

同年年底,在給倫敦會的信中,馬禮遜寫道:“我所編寫的中文文法書已完成,正在等待印刷。至于《華英字典》,我每天都在增加新的詞條。”后來在《通用漢言之法》序言的結尾部分,馬禮遜也提到今后的設想:“假如此次嘗試得到不錯的反響,那么本人計劃陸續推出附有旨在促進學習者學習的各類翻譯的漢英對話集,以及分漢英和英漢兩部分的《英華字典》。”

經過13年辛勤的編纂工作,馬禮遜在1821年完成了字典第三部分的編寫。

《字典》分三冊,共有2759頁。其中,第一冊967頁,第二冊884頁,第三冊908頁。第一冊除了856頁字典正文外,還包括兩頁的說明、長達16頁的前言、兩頁的符號和略語表、8頁的對話、10頁的部首、1頁的“讀書五戒”以及長達72頁的英文索引。

馬禮遜在字典的說明部分提到了編纂這部巨著的艱辛:“這部作品是在一個異邦編寫的,而這個國家沒有提供任何能促進編寫工作正常開展的條件。第一冊的出版困難重重,從英國運送來的所有斜體鉛字在從船上卸下之前就被洗劫一空。只要上帝賜健康于編纂者,只要不發生不可預見的障礙,這部字典的編纂工作將以謹慎和一絲不茍的態度繼續推進。”

在前言中,馬禮遜不僅論述了漢字的演變歷史及其書寫、音調等,而且還介紹了歷代出現的中文辭書以及該字典所參考的字典藍本等內容。

就字典藍本而言,《字典》主要以《康熙字典》(Kang-he’s Tsze-teen)為基礎,總共收字4萬左右,其詞目的排列次序和數量均以后者為參考。

字典中的釋義和例證主要摘自《康熙字典》,同時也基于“個人對字詞使用的知識、羅馬天主教會的手稿詞典、本土學者以及刻意細讀的各類作品”。

同時,馬禮遜也參考了中國歷代出版的各類辭書,如《六書》《說文》《玉篇》《類篇》《唐韻》《五韻集韻》《正韻》《字匯》《正字通》等。

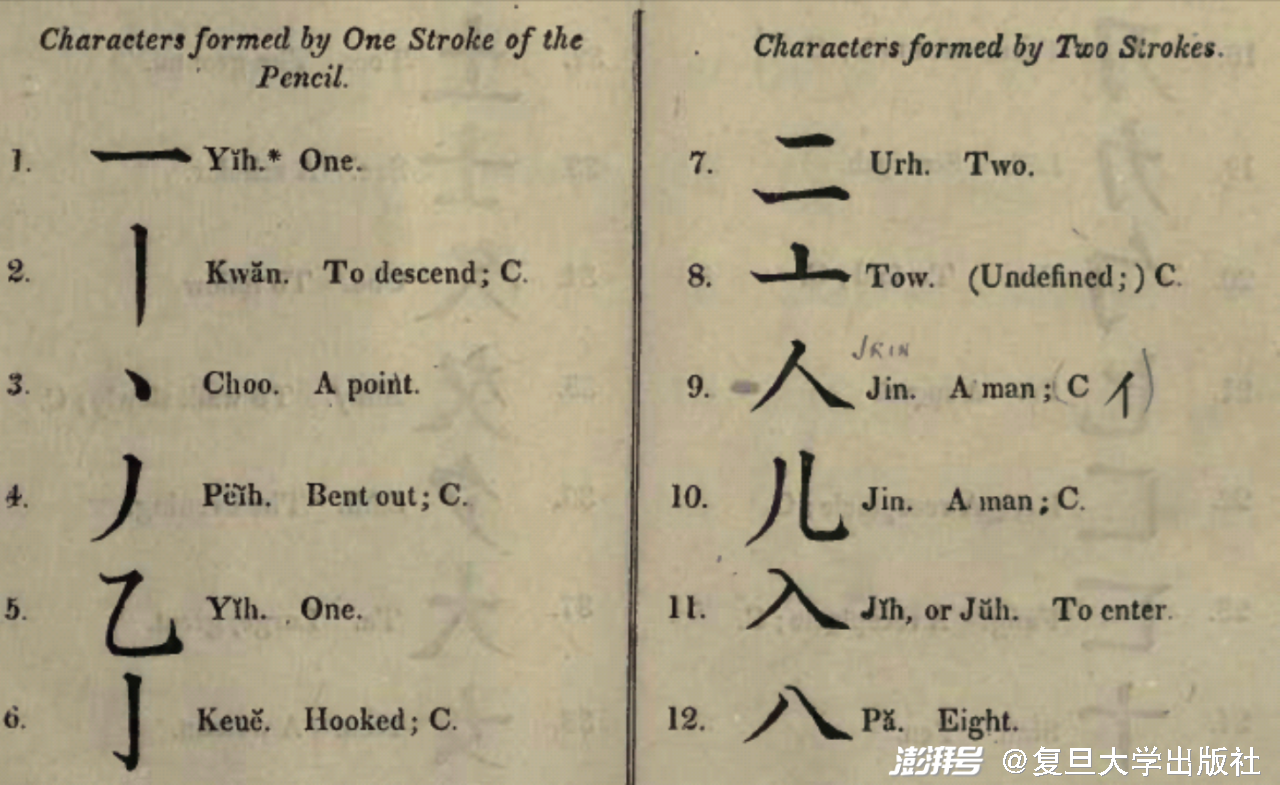

《字典》按漢字部首排列,部首內以筆畫為序,總共214個部首。字典中的部首和漢字字形均選自清朝嘉慶年間由沙木撰寫的《藝文備覽》。

《字典》的部首列表(部分)

根據馬禮遜在前言中的介紹,這種排列方法的主要是“為了方便檢索到所要查找的漢字,這是對舊體系的一大改進,盡管這與《六書》《說文》以及《玉篇》相比不太達觀”。

就字典的注音系統而言,馬禮遜采用四聲標注的方法,即平聲不標注、上聲標沉音符、去聲標尖音符、入聲標短音符,而送氣音則用“’”表示。《字典》的注音標準則以官話為基礎,而非北京方言,如“一”用“Yǐh”來表示,“人”標作“Jin”,“工”用“Kung”來標注,“文”被讀作“Wǎn”,等等。

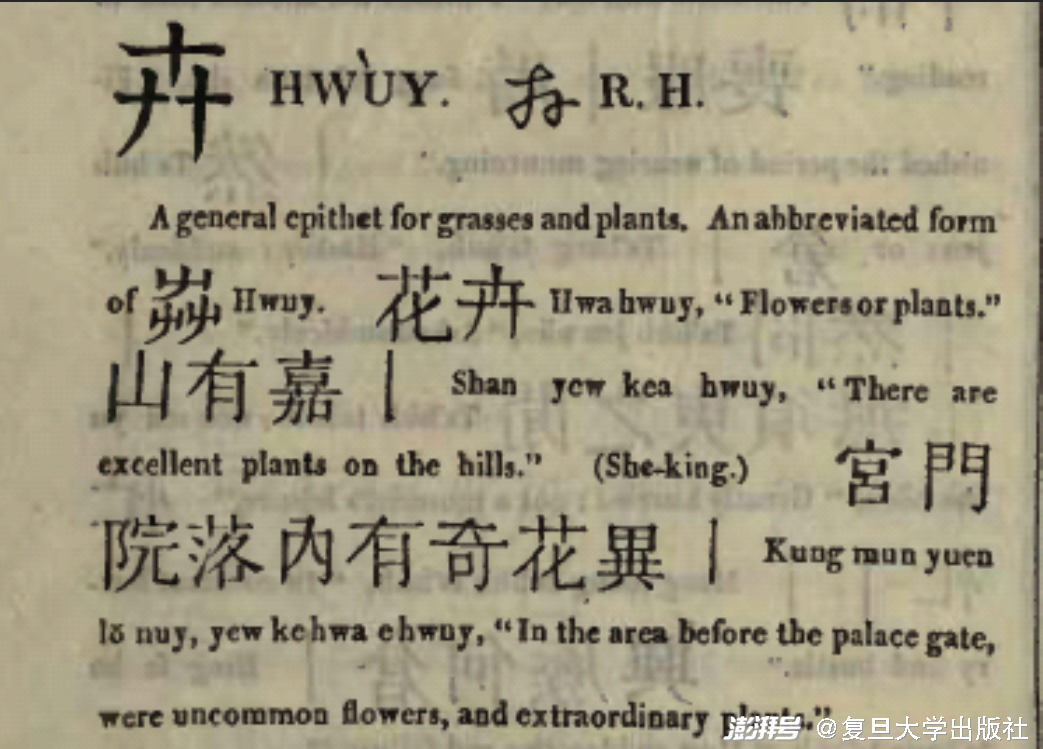

《字典》中的典型詞條包括漢字詞目及其注音和其他字形、英文釋文、例證及其注音和漢語譯文。

《字典》的樣條

盡管《華英字典》還存在著一些缺陷,如受方言(即粵語)影響較深、條目和例證的設置不平衡等,但它作為中西方文化交流的工具和英漢雙語詞典編纂的嚆矢所起到的作用不可小覷。

首先,馬禮遜的《華英字典》為當時的來華人士學習中文提供了極大的便利,從而進一步促進了中西方文化的交流。

《華英字典》作為文化交流的工具,在當時起到了無法比擬的作用。

一方面,馬禮遜通過引用大量經典書籍中的書證,將中國的歷史、文化、政治、宗教、社會習俗等內容介紹給國外漢語學習者,構建起了東學西漸的橋梁。

另一方面,馬禮遜作為傳教士在編寫字典時總是見縫插針宣傳基督教的教義。不管是在解釋字還是在翻譯合成詞或例證的過程中,但凡涉及佛教和基督教的地方,他總是一抑一揚。

其次,詞典是反映社會生活的一面鏡子。《華英字典》雖然是由來華傳教士編纂而成,但它也很好地反映了19世紀初中國社會的方方面面,在語言的使用方面表現最為明顯。

《華英字典》同時也見證并記載了英漢兩種語言最初開始接觸時的具體情況,這可體現為與中國相關的英語詞語、源自漢語的外來語以及由英語音譯過來的詞語的實際使用情況。

最后,《華英字典》以其豐富的內容和多種查詢系統大大方便了漢語的學習。

就像《馬禮遜回憶錄》中引用蒙圖奇說的話那樣,“與18世紀出版的所有紙質和手稿字典相比,馬禮遜博士在過去這10年出版的字典,對歐洲學習者來說更為實用”。

1828年的《傳教士區域指南》曾寫道:“[??]通過他的《華英字典》以及由其在12年前編寫的《通用漢言之法》,馬禮遜大大幫助了英語國家的漢語學習者學習這門非常難學的語言;同時他也促進了中國文學和哲學寶庫的大門的開啟”。

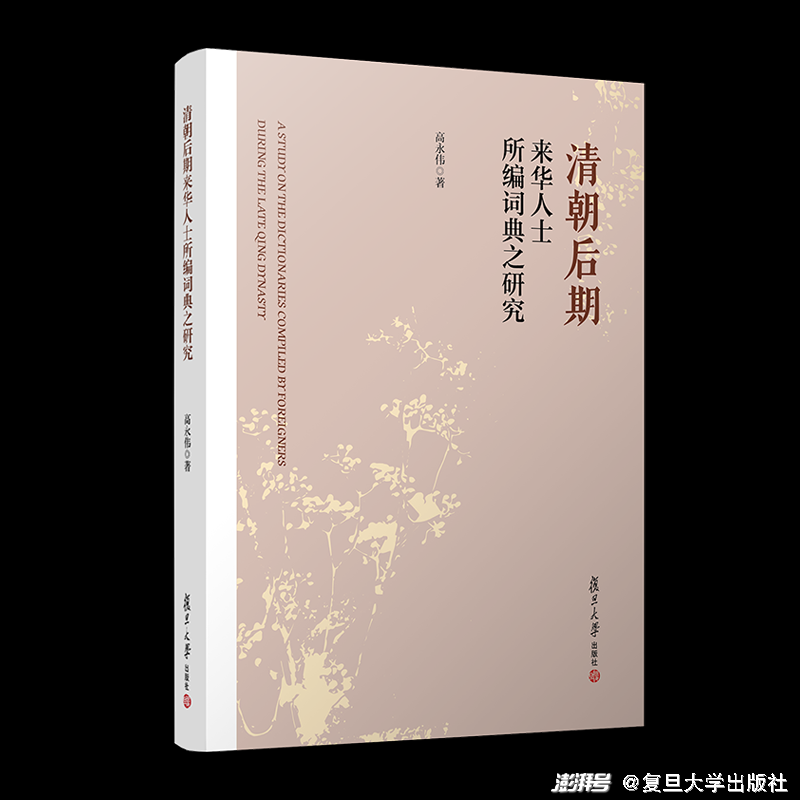

《清朝后期來華人士所編詞典之研究》高永偉 著

內容簡介

本書聚焦清朝后期由傳教士、外交官、海關工作人員等編纂的數十部英漢、漢英詞典,從普通詞典、專科詞典和方言詞典三個維度對它們進行分類評述,既探討這些詞典的宏觀和微觀結構,又分析它們存在的不足,同時還論述它們的作用和影響。由此,我國早期英漢雙語詞典編纂的簡史被清楚地勾勒出來,來華人士在中西方文化交流中的作用也得到充分的體現。

作者簡介

高永偉,復旦大學外文學院教授、博士生導師、院長,國務院學位委員會第八屆外國語言文學學科評議組成員、亞洲辭書學會常務理事、中國辭書學會常務理事、上海辭書學會副會長、上海外文學會副會長、國家社科重大項目首席專家、International Journal of Lexicography副主編和Lexicography編委。參與了20多部雙語詞典的編纂、修訂、翻譯、審訂等工作,如《英漢大詞典》《新英漢詞典》《當代英語習語詞典》《新世紀英漢大詞典》《21世紀英語新詞語詞典》等。已在國內外各類學術刊物上發表論文60余篇,著有《詞海茫茫》《晚清期間英漢漢英詞典史論》《當代英語構詞法研究》。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司