- +1

流動的江南︱天一閣:固守與流變

【編者按】

江南是中國最現代化、也最具獨特文化精神的地區。這片坐擁江河湖海的魚米之鄉,自宋代起工商繁盛,文教發達,中外交匯。

傳統與現代的漫長相遇,讓江南成為理解古老中國如何轉型的絕佳窗口。

澎湃新聞記者尋訪了蘇州、無錫、朱家角、湖州、余杭、紹興、寧波、舟山、金華、蘭溪、衢州、溫州等地各色江南市鎮,用人文主義的目光,穿透俗世想象,凝視江南古今之變留在普通人命運中的真實軌跡。

1924年,剛剛從東南大學畢業的陳訓慈返回故里,尋訪天一閣。在他心中,作為四庫七閣所模仿的對象,天一閣“應是一進精美雄偉池亭環繞的高閣”。他穿過民居,繞過曲徑,出現在眼前的卻是“一進向南的并不高大的破舊的樓屋”,看了匾額才知道那是他“憧憬已久的天一閣”。陳訓慈撫今追昔,不禁有“不堪回首”之感。

然而,正是這么一座看似破敗的藏書樓,卻引得數百年來的天下學子心向往之。天一閣究竟有著何種魅力,讓它穿越數百年的歷史,扎根甬上,成為這座城市的精神象征?今天的我們,又該為后人留下怎樣的天一閣?

私家藏書樓:范氏的天一閣

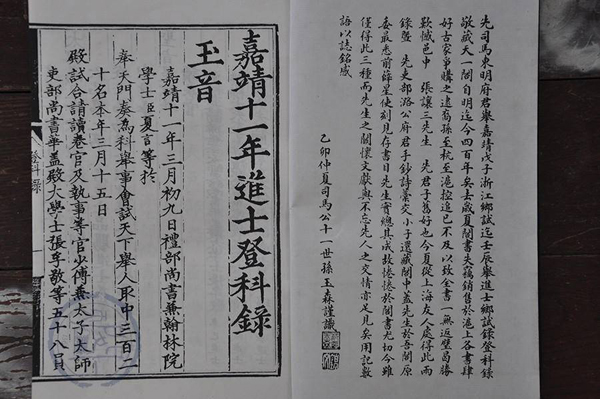

明嘉靖十一年,范欽(1506-1585)高中進士,官至兵部右侍郎。其宦跡遍及湖廣、江西、廣西、福建、云南、陜西、河南等地。他在外任官時細心收集書籍,并將藏書處命名為“東明草堂”,明沈一貫稱“司馬公于書無所不蓄” 。辭官回鄉后,范欽建造書樓專門藏書,稱為“天一閣”,有學者考證其建造時間應在嘉靖四十至四十五年間(1561-1566),藏書七萬余卷。 藏書的來源,主要有范欽在各地任官時的搜集、收購豐坊萬卷樓等甬上藏書樓所散出的書籍、與王世貞等藏書同道互相交換抄書以及友人贈書。

在古代中國,收藏書籍并不是任何人都能夠承受的普通愛好。黃宗羲是最早得以進入天一閣一觀的外姓人之一,他在《天一閣藏書記》中評價道:“藏書非好之與有能力者不能。” 有志向藏書并最終將之付諸實踐的藏書家,他們不僅需要擁有足夠的文化底蘊,且必須具備大量購買書籍的資金,以及足夠存放書籍的空間。而藏書至形成藏書樓,更不僅僅是一戶、一家之原因,與該地域的整體文化水平密不可分,藏書樓可謂為一地的文化結晶。

若從區域文化史而言,寧波地區當以宋朝為最重要的發展時期,其中又以南宋為高點。自北宋起,寧波地區先后出現了四明慶歷五先生、四明學派淳熙四先生等文化群體,他們教導鄉里、提倡學風,推動形成了寧波地區的文化場域。與此相依,寧波的士人在科舉中的表現亦相當突出。宋元時期,流傳有俚語謂“滿朝紫衣貴,皆是四明人”,即可見一斑。 這般文化盛景持續到了明清時期。明末清初,寧波地區涌現了黃宗羲、范欽、萬斯同、全祖望、屠隆、李鄴嗣等頗負盛名的文化人物。據卜正民統計,終明一朝,鄞縣有293人考中進士頭銜,遠超全國比率。 較長時段的科舉成功又反過來加速了士紳家族的聚合與承續。在寧波城區和近郊地區,聚集了重要的地方士族,如城西范氏、江北屠氏、月湖陸氏、茶湖張氏、定遠萬氏等。他們大都以文化出眾而知名,各家族之間通過友誼、聯姻、組建文化社團、共同的政治見解等形式而形成密切聯系。如此活躍而深厚的文化土壤,使得藏書樓和藏書家的出現成為可能。

將目光放遠,寧波亦屬泛義的江南,寧波的藏書風氣正盛之時,江南其他地區亦如是。地理環境的優渥,經濟條件的富足,文化土壤的深厚,江南的文人紛紛得以藏書為志,建立屬于自己的藏書室或藏書樓。江南地區由此而成為私家藏書樓的重鎮。文人們會以藏書和藏書樓為媒介而增進交往。天一閣主范欽曾與蘇州府王世貞交流藏書,黃宗羲亦到過錢謙益的絳云樓一覽。藏書的流轉與繼承也往往在江南范圍內。明山陰祁彪佳與其父建藏書樓澹生堂,所藏書數十萬卷,然明清易代,祁彪佳以身殉國,澹生堂所存書籍自此四散,后由慈溪鄭氏二老閣(始建于1721年)收藏了其部分書籍。二老閣還收藏了黃宗羲所藏書籍(二老閣乃鄭性所建,其父鄭梁為黃宗羲弟子)以及徐乾學傳是樓的部分書籍。以上數例,寧波而至江南地區之悠久濃厚的藏書文化,可見一斑。

藏書是一件難以堅持的事情,不僅在于搜書、購書之難,其保存更是困難重重。歷史上的許多書樓,不是被后代轉賣散佚,就是因天災兵災火災而損毀消亡。前言之絳云樓正是毀于火災。豐坊的萬卷樓本是甬上極負盛名的私家藏書樓,豐氏亦是宋時寧波地方重要士紳家族之一。然而自豐坊晚年得患心疾,“潦倒于書淫墨癖之中,喪失其家殆盡”。 他的藏書一部分被門生竊走,一部分遭受大火燒毀。好在范欽與豐坊為藏書同道,他將豐坊萬卷樓存余之書購入天一閣保存了下來。 “嘗嘆讀書難,藏書尤難,藏之久而不散,則難之難矣”。 如天一閣這般歷經數百年,其建筑、書籍仍保存良好的,實屬不易。

天一閣的繼承方式和管理制度均十分獨特,這是它能夠維持多年而不分崩離析的重要原因。藏書樓由范氏各房共同擁有,鑰匙亦由各房分掌,非共同決定不得開閣。范欽曾孫范光燮設立了祀田,其收入除了用于家族祭祀活動外,還用于天一閣書樓的維修和管理。 1924年陳訓慈探訪天一閣時,看到閣前范氏所立“藏書公約”:一、子孫無故開門入閣者罰不與祭三次;二、私領親友入閣及擅開櫥者,罰不與祭一年;三、因而典鬻者,永擯逐不與祭。 該禁牌如今仍保存在天一閣。這樣嚴厲的賞罰機制,在如今看來確實起到了鮮明的作用。同時,范氏族人自身對于祖訓的堅持也十分關鍵,他們始終以天一閣后人為榮,盡管他們的生活水平逐漸下降,但始終未曾出現變賣藏書的舉動。

在保證了天一閣的整體性之余,還需保護其不受外力損害。范欽在建造天一閣時,便對防火一事相當重視。天一閣前鑿有水池,終年蓄水。閣樓四周均為空地,并建筑圍墻,防止周邊房屋的影響。書樓本身則是六開間,兩旁建立封火墻,且在樓下中廳上的閣柵里繪制了水波紋。范欽精心設計的防火建筑制式,后來被乾隆欽點成為皇家藏書樓的筑造范式。而在建筑本身設計防火以外,范氏族人則更進一步規定“書不出閣”、“煙酒切忌登樓”、“不得堆積寄放物件”等章程。 光緒年間,繆荃孫與其內兄寧波知府夏潤枝入閣參觀時,亦被要求“不攜星火” ,可見規則始終在被執行著。

從私家藏書樓走向公共文化機構

自清末起,范氏一族顯現頹勢。他們中再不見有深厚學問功底、名望甚高的精英人士。繆荃孫于光緒三十四年登閣時,范氏子孫派兩位庠生一同進入,繆荃孫訝然道:“范氏子見書而不能檢,余告之,乃抽出,再檢再閱;范氏子挽余自抽,蓋目不知書者。” 范氏一族的經濟狀況也令人堪憂。由于范氏族人的生活越來越局促,人的需求侵蝕了剛性的規則,天一閣原本縝密的防火規則也遭到了威脅。1931年夏天,趙萬里與鄭振鐸從上海到寧波,在馬廉(隅卿)的陪同下,造訪了天一閣。他記錄了當時所見場景:“閣前一泓清水,有小橋可通前后假山。青藤和不知名的羊齒類植物蔭蓋著全部的山石。石上小亭,搖搖欲墜。回視閣的全部,僅有五樓五底的容積。西邊一間,有梯可達閣之上層;東邊一間,租給閑人住著,炊煙正從窗縫里吹向閣的上空,那時住家的媳婦正在預備晚餐。” 如趙萬里所見,這一時期,范氏族人竟開始將藏書樓的一間房用作起居,顯然帶有火災隱患。這從側面反映了當時范氏一族已逐漸無力承擔天一閣的維護。

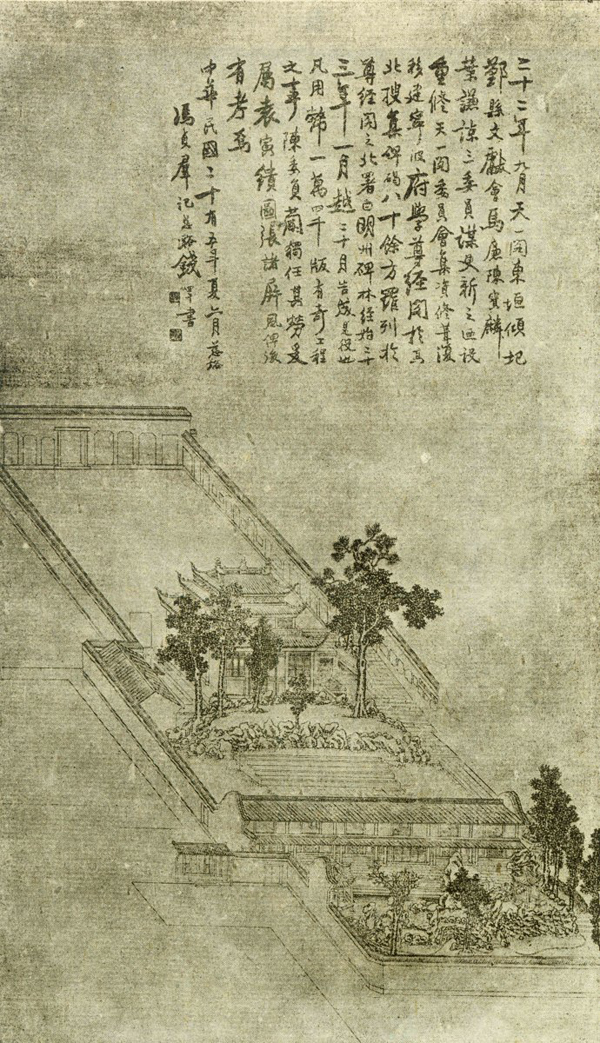

1933年9月18日,寧波遭受臺風侵襲,天一閣東側墻垣傾頹。加上此前天一閣藏書數次遺失,亦急需重新整理書籍。范氏無足夠貲財承擔修繕整理工作,于是,鄞縣文獻委員會鑒于“保存古跡、弘揚文化”,組織重修天一閣委員會。重修天一閣委員會共25人,范氏族人占6人,并就具體工作制定了簡章和辦事細則。 此次修繕與整理,是社會力量首次介入天一閣事務。重修天一閣委員會制作了數本捐冊向京滬等地分發,通過募捐方式獲得修繕資金。政府也在某種程度上參與到了天一閣事務中,除了鄞縣縣政府的直接支持外,時任浙江省教育廳長陳布雷也代表浙江省政府給予撥款補助。于是,天一閣的重修不再局限于藏書樓本身,重修天一閣委員會開始將天一閣視為城市的、國家的,而不僅僅是范家的。

修繕事務千頭萬緒,重修天一閣委員會的工作一直持續到1937年前后。1936年,天一閣藏書首次被運往杭州參加浙江文獻展覽會,曾任天一閣文保所所長的駱兆平認為這“是天一閣開始進入公私共管時期的重要標志之一”。 若是環境平穩,或許重修天一閣委員會在完成重整書目等事務后,便會慢慢退出。然而,世事陡變,1937年抗日戰爭爆發。鑒于緊張的局勢,委員會認為應當將書籍遷移至安全之處保存,遂分三次遷書。在書籍離開天一閣后,重修天一閣委員會基本完成了它的使命。寧波于1941年4月淪陷。6月,重修天一閣委員會將經手的銀錢、書帖、器具等全部移交給范氏。 而書籍,尤其是遷至龍泉部分,其管理責任則由重修天一閣委員會轉移至浙江省教育廳,具體由省立圖書館負責(時任館長陳訓慈)。 書籍的轉移十分及時且隱秘,1942年夏天到寧波擔任偽政府負責人的沈爾喬見到的就是空蕩蕩的一幢藏書樓。在偽政府任事的他自然不明實情,感到失望。事實上,卻是熱愛書籍的人們成功地保護了珍貴古籍。

抗戰結束后,1946年,天一閣藏書回到了閣中。范氏依然無法獨自支撐天一閣,浙江省教育廳也不再代管。因此,1947年,由地方人士與范氏共同參與成立了天一閣管理委員會,負責籌集資金、修繕房屋、管理書籍等事務。 不過,范氏一族似又奮起堅持將天一閣的管理視為己任,于1949年4月召開會議成立了范氏天一閣藏書產業保管委員會,范鹿其任主席,開會討論如何將族產收益用于天一閣、如何各族人繼續合作管理閣事。

新中國成立,天一閣作為文獻寶庫和重點文保單位受到黨和政府的重視。早在解放軍南下時,周恩來就明確指示要保護好寧波的天一閣。建國以后,黨和國家領導人劉少奇、郭沫諾等又先后視察天一閣。在這種背景下,天一閣的“公共性”進一步凸顯。盡管范鹿其作為范氏一族的代表仍然參與天一閣的日常管理,但其身份已經是國家工作人員,而非僅僅是范氏族人。除了管理者構成的改變,天一閣的“公共性”更多的是通過空間的擴展和內容的豐富來加以表達。

天一閣的內涵改變是從1933年重修開始的,無論是空間還是收藏品種類,都有明顯的擴展。除了天一閣本身的修繕、重編數目以及尋訪購買散落書籍外,重修天一閣委員會對天一閣的環境做了一定的改動,他們將原寧波府學的尊經閣以及八十余方石碑移到天一閣后院:尊經閣命名為思齊樓;在天一閣北修筑圍墻、嵌入石碑,命名為明州碑林。另外,在尊經閣旁修筑小屋,收藏馬廉所捐贈的古磚,名為千晉齋。如今我們所見到的天一閣博物館的整體環境格局,其基調是1930年代的重修所定下的。

新中國成立特別改革開放以來,天一閣的空間擴張進一步加大。周邊的范氏故居、陳氏宗祠、秦氏支祠相繼納入天一閣,遷建了部分具有典型意義的寧波傳統民居。近年來,東北、東南兩處地塊上的七處近代傳統院落亦被納入,占地面積從最初的2700平方米擴大到3.2萬平方米。由此,古典意義上的天一閣成了寧波的“城市故宮”,再也不是原先那個精致小巧的江南庭院了。在收藏品方面,天一閣也沒有固步自封,不斷引入新的資源。作為藏書樓的典范和寧波文化的精神地標,天一閣成了甬上不少私家藏書的最終歸宿。自1957年以來,向天一閣贈書在萬卷以上的藏書家有張氏樵齋、朱氏別宥齋、孫氏蝸寄廬、楊氏清防閣。截止上世紀末,其他各家贈書以及歷年來所購之書計有六萬余卷。馮孟顓先生伏跗室的藏書十一萬余卷捐贈給寧波市政府后,又交由天一閣保存。民國時期,范氏天一閣存有古籍約兩萬一千余卷,如今,經過各方的捐贈,古籍收藏量近三十多萬卷。在文物方面,秦氏支祠后人秦秉年的捐贈頗具代表性。秦秉年的高祖、曾祖、祖父均為錢莊業的翹楚,父親秦康祥為海派篆刻大師,在印章、竹雕等方面的收藏富甲海內。秦康祥曾留有遺言,要將家中所藏留給天一閣。秦秉年遵從父親的囑托,將秦家五代人的收藏,八千余件文物分三次捐給天一閣。在這批文物中,僅國家一級文物就有24件。曾有人估計,若是拍賣的話,價值可達數十億。從某種程度上看,天一閣在近代以來的興衰已是甬上文化人的共業。

從私家藏書樓到公共文化機構,天一閣自近代以來的演變暗合著時代的脈動。隨著現代國家的建立與發展,面對日益多樣化的公共需求,天一閣勢必無法固守在田園牧歌式的古典庭院里,時代在催促著它改變。

未來的天一閣:文保或旅游?

當天一閣從私家藏書樓逐漸向公共文化機構轉型,所承載的社會職能也在逐步疊加。在一個較長的歷史時期里,天一閣的核心功能就是藏書。然而,近數十年來,這一原本清晰的命題卻開始變得模糊不清。如前所述,民國以來,天一閣在空間上不斷擴張,收藏品種類不斷拓展,而這也意味著不同功能的積聚。目前,天一閣內有藏書樓、祠堂、戲臺、園林、民居等建筑,作為藏書樓的核心價值在空間和內容上都被稀釋了。天一閣是什么,天一閣應該是什么,成了無數關心它的人心里的問號。換言之,未來的天一閣究竟如何定位,才能讓它上承四百多年之余暉,下啟歷久彌新之紀元?

從目前來看,對于天一閣的定位,政府與民間、學者與游客各有意愿與期待,落差頗大。事實上,這種爭議伴隨著天一閣的一次次轉型。1994年,寧波博物館與天一閣合并,成立天一閣博物館。據知情人士透露,此次合并的動機是為了讓寧波符合在文明城市評比中的相關硬性條件。對于這次政府主導的轉型,專家學者們的意見并不一致,褒貶不一。著名史學家,同時也是圖書館學家的來新夏認為天一閣定位于博物館是準確的,其原因在于天一閣的藏書及其建筑已變成文物,并不具備圖書館的流通功能。 曾擔任過浙江省文物局長的著名歷史學家毛昭晰教授則用“莫名其妙”來形容天一閣成為博物館的轉變。他認為博物館就是博物館、藏書樓就是藏書樓,應該是分開來的兩個事物。近日,故宮博物院院長單霽翔在寧波公開表示,天一閣由于房間小、展覽空間有限。他建議在旁邊建立現代化的展廳,同時要與天一閣的風格和諧統一。這一表態也反映了天一閣在執行博物館功能時的先天劣勢。

2003年,天一閣被評為國家4A級景區,整個空間被逐漸劃分為藏書文化、陳列展覽、園林休閑三大功能區。這種轉變引起了外界對天一閣的固有認知與現實場景之間的反差。曾有游客抱怨,藏書樓被園林景觀擠壓得只能蜷居一隅,周游一圈下來,竟不知哪里才是原來的藏書之地。

“尤其是秦氏支祠的戲臺,它以自己的金碧輝煌,向人們炫耀著金錢的魅力,嘲弄著讀書人的寒酸”;“讓我吃驚的是,在這樣一個神圣的殿堂里,竟矗立一個規模頗大的麻將展館……天一閣的尊嚴在這里蕩然無存,讀書人的斯文在這里被擊得粉碎。” 作為普通游客,王重旭在參觀天一閣后寫下如此“激憤”之詞,這顯然不是天一閣管理者所期待的效果。在某種意義上,這是文保和旅游兩種不同邏輯在天一閣碰撞的必然結果。

即便是寧波本地人,在面對天一閣的相關問題時,亦顯得有些茫然不知。據筆者的隨機走訪,大多數受訪者都會將天一閣作為旅游景點和寧波的文化名片推薦給外地游客。但是,在回答天一閣究竟是什么時,受訪者的答案可謂是五花八門,藏書樓有之,圖書館有之,檔案館有之,博物館亦有之。令人哭笑不得的是,有人提起天一閣的第一反應居然是那里有個麻將博物館。當地人對天一閣的印象或者定位呈現出多樣乃至錯亂的狀態,這不能不說是長期以來,天一閣角色宣傳的一種日積月累的反映。

另一方面,天一閣對普通民眾的吸引力不容樂觀,特別是對于年輕一代。大多數受訪者去過天一閣的次數都在兩次以內,三次以上的寥寥無幾。在年輕人中,從未去過天一閣的也不在少數。而且,到訪動機又以學校和單位組織參觀,或陪同外地客人游覽居多。換言之,天一閣促使當地人主動走入的吸引力仍有所欠缺。當然,吸引民眾反復走入天一閣,需要在內容上不斷推陳出新,這對天一閣來說無疑是一個巨大的挑戰。從樂觀的角度看,天一閣作為著名古跡深入人心,至少不會被人所遺忘;若從悲觀的角度看,當天一閣只是作為一個旅游景點,成為人們走馬觀花的地方,這不知是喜是憂。

在天一閣學術委員會副主席龔烈沸看來,無論天一閣怎么變,作為核心價值的藏書功能不能變,而天一閣在這方面也作了充足的準備。數十年來,天一閣除了保存、修復古籍外,也在積極豐富藏書內容,不失為一座“活著的”藏書樓。在新增藏書中,兩個主要的增長點是地方志和家譜。在范欽藏書中,地方志原就是一個重要的類別。天一閣在此方向繼續著力,積數十載之力,廣泛搜羅各類現當代地方志。在全國范圍內,天一閣所收集的地方志版本可以說是最多的。對家譜的收藏則可追溯至民國時期。民國鄞縣通志館搜集的寧波地方家譜即轉存于天一閣。“文革”時期,天一閣在陰差陽錯中又接收了一大批家譜。時至今日,家譜收集成了天一閣豐富藏書的主要方向之一。天一閣所藏的家譜甚至為寧波的改革開放事業作出過貢獻。據事件親歷者鄔相棟描述,1984年包玉剛先生返鄉,在天一閣翻閱家譜時意外發現自己是包拯的第29代嫡孫。包夫人原已忘記了自己的生日,家譜上卻寫得清清楚楚。包玉剛在高興之余,當即決定捐建寧波大學。

天一閣積極擴大藏書量的作法固然令人欣喜,但現存古籍文獻的學術價值亦不應忘記。著名學者趙萬里曾言,研究明代歷史的人不到天一閣成不了專家。共和國首任文物局局長鄭振鐸更是稱天一閣為“江南敦煌”。在學者眼中,天一閣所藏文獻已然是一個巨大的學術寶庫。例如,已知海內外現存明代《登科錄》為58種,天一閣獨藏41種。在價值上,天一閣所藏《登科錄》、《會試錄》、《鄉試錄》“共同構成研究明代科舉制度最原始、最基本、最權威的文獻”。 再如,天一閣所藏明代政書中,有相當數量的明抄本和明刻本,許多在當世已是獨一無二的孤本。政書所輯大多是原始的官方文書,學術價值不可估量。

然而,從現實層面看,“南國書城”所蘊藏的學術資源仍有待進一步挖掘與開發。對于敦煌的研究已經形成了“敦煌學”這一獨立的學科,而對于天一閣的研究還遠沒有形成“天一閣學”。究其原因,主要還在于缺乏一支獨立而又穩定的研究力量以形成學術共同體。盡管天一閣有專門的研究人員,但還不足以最大限度地呈現館藏文獻的學術價值。這就要求天一閣以“胸懷天下”的心態擁抱世界,與世人共享學術寶庫。可喜的是,天一閣正在持續進行著開放的工作,古籍的數字化、查閱的便捷化等等都是其具體表現。

藏書、文保、展覽、景觀、文創、學術研究甚至商業開發,天一閣在滿足不同公共需求的同時,亦不可避免地陷入多種功能相互沖突的困境。在天一閣的定位問題上,做“加法”還是“減法”,如何達到不同功能之間的相對平衡,無疑是一個巨大的現實難題。近年來,天一閣逐步在精準保護、優化展陳、錯位擴展和活化藏品四個方向著力推進,開展“人書結緣與活化文物的新一輪探索”。 據天一閣博物館副館長張亮介紹,目前天一閣有意申報世界文化遺產,相關的籌備工作正在進行中。天一閣作為東亞紙文化發展史上的見證和孤例,在整個東亞地區具有其文化輻射力。如何在東亞背景乃至世界背景下,講好天一閣的“故事”亦是申遺過程中的重中之重。當然,上述動議都只是展現了天一閣未來之路的種種可能性,其效果如何仍有待時間的檢驗。面對天一閣的下一個五百年,我們必須承擔起歷史的責任。

(感謝鄔相棟、龔烈沸、張亮、徐建成四位老師為本文提供了重要信息。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司