- +1

陳毓賢︱如何書寫越洋的名人祖輩

近來(lái)相繼遇到三位越洋尋覓他們祖父母資訊的人:徐志摩的嫡孫徐善曾(Tony S. Hsu),凌叔華的外甥孫女魏淑凌(Sasha Su-ling Welland)和鄧嗣禹的外孫彭靖。三人的家庭背景各異,但有共性,也是近百年來(lái)不少華人知識(shí)分子家庭共有的現(xiàn)象,就是祖輩一生在兵荒馬亂中度過(guò),做了些無(wú)奈的抉擇;父輩首當(dāng)其沖,大多相當(dāng)壓抑;到孫輩才有閑情去嘗試填補(bǔ)幾代人認(rèn)知和感情上的裂縫。他們對(duì)祖輩已相當(dāng)陌生,主要通過(guò)各種文本認(rèn)識(shí)祖父母,并把資料整理付梓。他們的書反映了各自的視野和寫作動(dòng)機(jī)。

2018年5月4日,離1919年的“五四”事件整整一百年,加州大學(xué)洛杉磯分校辦了一個(gè)饒有興味的“新月研討會(huì)”,主辦人是在香港生長(zhǎng)的英文系教授張敬玨,焦點(diǎn)是中國(guó)二三十年代的新月社與英國(guó)百花里(Bloomsbury)社團(tuán)的關(guān)系。我被邀談胡適與徐志摩,因而認(rèn)識(shí)了徐善曾和魏淑凌。10月,北加州硅谷的“谷雨書苑”有個(gè)活動(dòng),介紹彭靖寫他外公鄧嗣禹的新書,邀我參加,因而認(rèn)識(shí)他。

要諒解徐志摩

徐善曾說(shuō)他在紐約州成長(zhǎng)時(shí),家里飯廳掛有一幅祖父戴圓框眼鏡穿中式長(zhǎng)袍的照片,和他穿西裝從事工程的父親,以及穿T恤課后送報(bào)賺零用錢的自己,感覺上很隔閡。他首次萌生認(rèn)識(shí)這位祖父的意愿是讀大學(xué)時(shí),漢學(xué)家白芝(Cyril Birch)來(lái)校談徐志摩和英國(guó)小說(shuō)家哈代,有同學(xué)把傳單遞給他,笑問此Hsu某人是不是他的親戚。徐善曾得耶魯大學(xué)博士后在科技界任職,退休便到世界各地追蹤他祖父的足跡,搜集資料,和學(xué)者交談,替祖父作傳,2016年自費(fèi)出版了Chasing the Modern (中譯為《志在摩登》,中信出版集團(tuán),2018年)。書中穿插著徐志摩生命中重要人物與地點(diǎn)的簡(jiǎn)介與照片,附有一張年表,并收錄了加州大學(xué)奚密教授對(duì)徐志摩的評(píng)論以及徐志摩一些英譯的詩(shī)文。

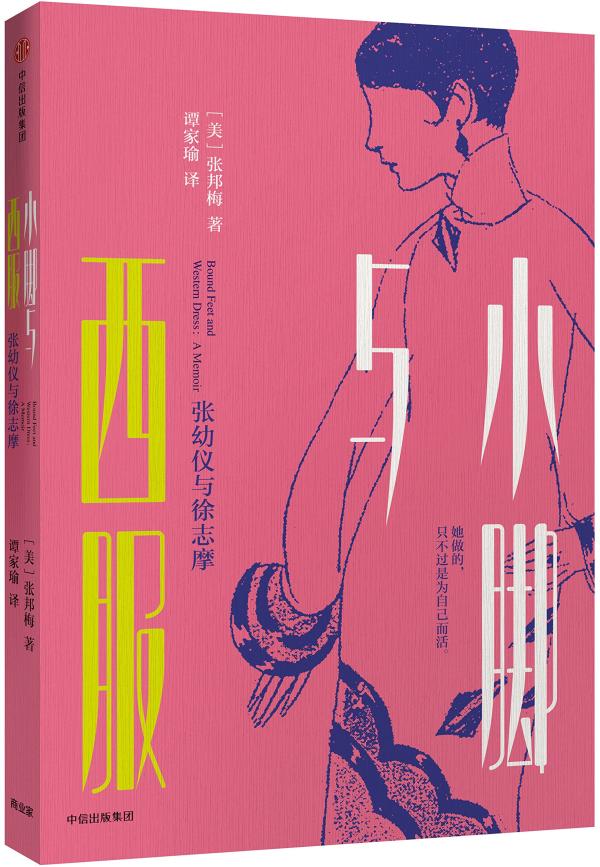

徐善曾在上海出生,小時(shí)和三個(gè)妹妹是祖母張幼儀帶的,1949年跟她去香港,輾轉(zhuǎn)抵達(dá)美國(guó)和留美的父母團(tuán)聚。相信他為祖父作傳,多少是回應(yīng)他表妹張邦梅十年之前出版的Bound Feet & Western Dress(中譯為《小腳與西服》,黃山書社,2011年)。張邦梅是張幼儀哥哥銀行家張嘉璈的孫女,在康州成長(zhǎng),九歲第一次見張幼儀時(shí),聽說(shuō)這位姨婆離過(guò)婚,從香港移民來(lái);在大學(xué)中國(guó)歷史課本上赫見張幼儀的名字,才知道這一離婚事件曾轟動(dòng)了全中國(guó),于是請(qǐng)姨婆敘述她的經(jīng)歷,因完全從張幼儀的角度講徐志摩,未免有欠公允。徐善曾不懂中文,傳記自然有其局限,譬如寫與徐志摩只曾晤面的羅素,篇幅比十年密友胡適大,但他力求呈現(xiàn)一個(gè)較全面的徐志摩,試圖諒解這傷害過(guò)他祖母的祖父。徐善曾在5月的會(huì)上說(shuō):他走盡祖父去過(guò)的地方,始終覺得祖父不可捉摸,直到發(fā)現(xiàn)徐志摩陪同印度詩(shī)人泰戈?duì)栐L日時(shí)有數(shù)分鐘的影片,看到祖父臉上生動(dòng)的表情,從容走路的姿態(tài),才感到尋到他了。

凌家的兩個(gè)版本

在西雅圖華盛頓大學(xué)教人類學(xué)的魏淑凌,2006年出了一本關(guān)于她外婆凌淑浩與姨婆凌叔華的書,A Thousand Miles of Dreams: The Journeys of Two Chinese Sisters。因虹影寫的《英國(guó)情人》(又名《K》)以凌叔華的跨國(guó)婚外情為藍(lán)本,在中國(guó)鬧了官司猶有余波,于是此書的中譯本(《家國(guó)夢(mèng)影:凌叔華和凌淑浩》,百花文藝出版社,2008年)很快便面世了。

魏淑凌的外曾祖父是清末民初名士凌福彭,外婆凌淑浩比姨婆凌叔華小四歲,但聰明過(guò)人,1921與姐姐同時(shí)進(jìn)燕京大學(xué),在燕大讀了一年即轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)和醫(yī)學(xué)院,尚未畢業(yè)就考獲清華獎(jiǎng)學(xué)金到美國(guó)深造,成了產(chǎn)科醫(yī)生。她和發(fā)現(xiàn)麻黃素的著名藥理學(xué)家陳克恢結(jié)婚,和丈夫一起研發(fā)藥品,活到一百零二歲在舊金山去世。姨婆凌叔華則熱衷文藝,燕大未畢業(yè)已在《晨報(bào)》發(fā)表小說(shuō),徐志摩認(rèn)她為知音。她嫁了北大教授陳源(西瀅),二戰(zhàn)后與丈夫到英國(guó)定居,繼續(xù)寫作畫畫,到各國(guó)舉辦個(gè)人畫展,曾在新加坡和加拿大教中國(guó)文學(xué);回北京定居數(shù)月后于1990逝世。

魏淑凌自己的父親是加拿大白人,相貌并不似華裔,在美國(guó)中部一個(gè)華人稀少的小城長(zhǎng)大。當(dāng)?shù)刂饕姆N族分歧是黑人和白人,她理所當(dāng)然視自己為白人,逢年過(guò)節(jié)到外公外婆充滿中國(guó)古董的家時(shí)感到仿佛在舞臺(tái)上演戲。她到了加州斯坦福大學(xué)讀書后,常就近去看外婆,聽外婆講中國(guó)的種種,便興趣勃勃地加入該校華人同學(xué)會(huì),卻被譏為冒牌華人,令她很困惑。后來(lái)她到了英國(guó)和姨婆的女兒陳小瀅聯(lián)絡(luò)上,看到姨婆聲稱為自傳的Ancient Melody(《古韻》),才知道凌家的歷史有完全不同的版本,于是發(fā)憤發(fā)掘凌家的真相,前后到了中國(guó)三次,走了許多外婆姨婆到過(guò)的地方,并學(xué)會(huì)講普通話,看簡(jiǎn)單的中文,然而感到真相仿佛是脆弱的標(biāo)本,總在顯微鏡下瓦解。

外婆說(shuō)凌家發(fā)跡主要是因?yàn)樗婺搁_拓了一個(gè)花生園。姨婆則說(shuō)凌家本來(lái)是廣東番禺的海盜,這曾祖母是從洋人船上劫來(lái)的“黃毛太”。外婆說(shuō)她家四姊妹之外只另有個(gè)早逝的弟弟。姨婆在《古韻》里卻說(shuō)她們的父親凌福彭除發(fā)妻外有五個(gè)妾,共生了十二個(gè)兒女,她們母親是第三個(gè)妾;還說(shuō)這妾出自書香人家,被拐賣到富有的潘家當(dāng)女兒養(yǎng)大,拒絕嫁舊金山暴發(fā)戶為妻而寧愿做凌福彭的妾。大概為了凸顯自己天真,姨婆把自己的出生年和外婆調(diào)換了,讓自己排行最小。魏淑凌看了《古韻》盤問外婆,外婆說(shuō)她沒讀過(guò)姐姐在英國(guó)寫的這本書,只說(shuō)姐姐總嫉妒她作為老幺特別受寵,而且為討好父親老抹黑她們的母親。然而她九十八歲那年有一次和女婿——即魏淑凌的父親——單獨(dú)進(jìn)餐時(shí),說(shuō)她的生母曾是個(gè)在畫舫上服務(wù)的妓女。

魏淑凌小時(shí)父母臥房掛了一對(duì)穿前清朝服正襟危坐的夫妻畫像,外婆告訴母親這是她的祖父母;有一天有位華裔朋友來(lái)訪,母親出示這兩幅畫,客人大笑說(shuō):“這哪里是你的祖父母,這種畫像到處買得到!”令她母親感到終身都蒙騙。陳小瀅告訴魏淑凌她的母親也犯這毛病,家里一本畫冊(cè)里有幅自畫像,是位樹下穿白長(zhǎng)袍的老人,她母親告訴她這是位遠(yuǎn)親,卻對(duì)外宣稱是她父親的外公。

魏淑凌仰慕外婆和姨婆的才能、毅力和勇氣,但怪外婆自己叛逆,當(dāng)媽卻成了個(gè)虎媽,對(duì)兒女異常嚴(yán)厲,不準(zhǔn)越雷池一步,而且身受白人的歧視卻歧視黑人。她同情姨婆,但怪她把丈夫置于很不堪的境地。外婆和姨婆各自的女兒都訴說(shuō)她們未曾感受到母愛的溫暖。有趣的是:陳小瀅質(zhì)問她父親為什么不離婚,陳源(西瀅)答道因?yàn)榱枋迦A確是位才女。

魏淑凌相信外婆隱瞞一些真相,是因她決定長(zhǎng)居美國(guó)后執(zhí)意做個(gè)普通美國(guó)人,雖然不時(shí)向當(dāng)?shù)厣鐣?huì)介紹一些中國(guó)藝術(shù)和風(fēng)俗,但不愿背負(fù)太多的文化包袱,若要為舊家庭的妻妾制度辯護(hù)有理也說(shuō)不清。她認(rèn)為《古韻》里許多內(nèi)容有史料可證實(shí),但事情一經(jīng)姨婆渲染,往往面目全非,有聳人聽聞的嫌疑。而外婆和姨婆的敘事各以己為主角,很少吻合,卻共同刻畫了一幅民初兩個(gè)女子如何在逆境中替自己開辟了新天地的示意圖。

魏淑凌追蹤外婆的人生歷程,動(dòng)機(jī)是尋覓自己家庭背景中遺落的中國(guó)這一塊。正因自己母親已完全西化,她在認(rèn)識(shí)中國(guó)傳統(tǒng)文化的過(guò)程中時(shí)時(shí)有發(fā)現(xiàn)新大陸的興奮。她抗拒把事情簡(jiǎn)單化,涉及的事物那么復(fù)雜,她不時(shí)又忍不住從社會(huì)學(xué)的角度審視各種現(xiàn)象,傾向于把所知道的合盤托出。如她談凌福彭應(yīng)試,便評(píng)論中國(guó)的科舉制度,并以康有為與他進(jìn)士同榜為新線索,探究晚清社會(huì)的變遷以及當(dāng)代女子面臨的種種限制,某學(xué)者如何說(shuō)等等,連帶想象凌福彭的祖母作寡婦怎樣治理產(chǎn)業(yè),所以書顯得有些散漫。

多維度的鄧嗣禹

鄧嗣禹1905年出生于湖南農(nóng)村一個(gè)小康家庭,父親是位相當(dāng)有見識(shí)的邑縣童生,悉心教養(yǎng)聰穎過(guò)人的獨(dú)子。鄧嗣禹十六歲和一位遠(yuǎn)親成婚,十八歲考上衡陽(yáng)縣立中學(xué),繼而考入燕京大學(xué)歷史系,師從鄧之誠(chéng)、顧頡剛和洪業(yè),順理成章地進(jìn)入燕大研究院,得碩士后留校任歷史系講師。眾所周知,鄧之誠(chéng)是位杰出的老派學(xué)者,對(duì)清史尤其熟稔;顧頡剛是疑古派的,主張古史層累說(shuō);洪業(yè)以利用西方學(xué)術(shù)工具治學(xué)著稱;難得的是這三位燕大歷史教授能互相尊重,讓學(xué)生可安心自由汲取各自所需的養(yǎng)分。

在燕大的約十年間,鄧嗣禹當(dāng)了歷史學(xué)會(huì)主席和《史學(xué)年報(bào)》主編。他關(guān)于中國(guó)歷來(lái)考試制度的畢業(yè)論文后來(lái)得國(guó)民政府考試院出版,所發(fā)表的文章包括《周公史變考演》《唐代礦物產(chǎn)地表》《中國(guó)印刷術(shù)之發(fā)明及其西傳》《行省的意義與演變》《城隍考》《燕京大學(xué)圖書館目錄初稿·類書之部》等,可見著作之勤,涉獵之廣。同時(shí),洪業(yè)派他編纂《〈太平廣記〉篇目及引得》,他又和獲哈佛燕京社獎(jiǎng)學(xué)金在北平進(jìn)修的畢乃德(Knight Biggerstaff)合作,編了一本給西方學(xué)者用的中國(guó)參考書目錄An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works,分門別類地點(diǎn)評(píng)了六百多種中國(guó)參考書目。此書一直到七十年代魏根深(Endymion Wilkinson)的《中國(guó)歷史研究手冊(cè)》面世,是西方研究中國(guó)的學(xué)者不可或缺的工具。

1937年,曾在中國(guó)傳教、當(dāng)時(shí)在美國(guó)國(guó)會(huì)圖書館任職的恒慕義(Arthur Hummel)和房兆楹、杜聯(lián)喆夫婦合編Eminent Chinese of the Ch’ing Period(《清代名人傳略》)。房兆楹和杜聯(lián)喆在燕大曾編《三十三種清代傳記綜合引得》, 推薦曾和他們共事的同學(xué)鄧嗣禹來(lái)美幫忙。鄧嗣禹第二年即獲哈佛燕京獎(jiǎng)學(xué)金到哈佛讀博士,師從費(fèi)正清,還和費(fèi)正清合作發(fā)表三篇論文,關(guān)于清朝公文傳遞的方式、清代檔案及各種公文的類型與作用,以及朝貢關(guān)系的管理與運(yùn)作——解決了費(fèi)正清與其他西方學(xué)者研究清代外交史的疑難,后來(lái)結(jié)集出版。

鄧嗣禹1942年獲博士后到芝加哥大學(xué)任教,遇上美國(guó)參戰(zhàn),亦兼管該校遠(yuǎn)東圖書館業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)該校替美國(guó)陸軍軍官辦的中國(guó)語(yǔ)言文化訓(xùn)練班編了數(shù)本現(xiàn)代漢語(yǔ)教科書。他戰(zhàn)后應(yīng)胡適之邀到北京大學(xué)歷史系教了一年書,回美在芝加哥大學(xué)繼續(xù)任教兩年,在哈佛任教一年,最終在印第安納大學(xué)落腳,一直到1976年退休,為該校創(chuàng)建了東亞語(yǔ)文系,也在其圖書館設(shè)立了東亞書籍部。

他二戰(zhàn)后陸續(xù)發(fā)表太平天國(guó)和稔軍的論述,又和費(fèi)正清、房兆楹、孫任以都合作撰寫China's Response to the West: A Documentary Survey, 1839-1923(《中國(guó)對(duì)西方的反應(yīng):1839至1923 的文獻(xiàn)綜述》)——英譯并評(píng)點(diǎn)了曾國(guó)藩、李鴻章、梁?jiǎn)⒊埮寰]、譚嗣同、張之洞、總理衙門、太平天國(guó)、義和團(tuán)等文獻(xiàn),讓西方學(xué)者有這些第一手資料。其他的著作包括把李劍農(nóng)1948年的《中國(guó)近百年政治史》修訂并譯成英文,把顏之推的《顏氏家訓(xùn)》譯成英文,編了一本中國(guó)秘密社會(huì)與平民起義的書目,晚年還和燕大同學(xué)周一良、王鐘翰合作寫《鄧之誠(chéng)先生評(píng)傳》。

鄧嗣禹1953年和一位曾在哈佛圖書館任職的白人女子結(jié)婚,養(yǎng)育了三個(gè)女兒;他入了美國(guó)籍,踴躍參與美國(guó)各種學(xué)術(shù)活動(dòng);然而中美斷交斷郵之后仍通過(guò)香港一位朋友和國(guó)內(nèi)家人保持聯(lián)絡(luò)。因發(fā)妻不識(shí)字,他寫信給女兒同蘭,告訴她在美國(guó)有個(gè)妹妹叫中美——華美、愛美接踵而來(lái)。他1955年到日本訪問期間,安排和已考入湖南師范大學(xué)的同蘭在澳門和香港相聚十多天,想把她帶到美國(guó),說(shuō)母親和妹妹仍由他匯錢養(yǎng),但同蘭不愿走。1972年中美關(guān)系解凍,鄧嗣禹跟第一批美國(guó)華裔歷史家訪華時(shí),同蘭已被調(diào)到北大荒,已有丈夫子女,攜著母親、妹妹和五歲的女兒彭麗乘火車到北京華僑大廈見父親,鄧嗣禹又提起帶她到美國(guó)的事,同蘭雖因海外關(guān)系吃了許多苦仍不愿跟父親走。十年后的1983年,鄧嗣禹寫信給同蘭表示有意到北京定居,說(shuō)可在國(guó)內(nèi)替祖國(guó)辦點(diǎn)外交,但須有親人在北京工作或求學(xué)就近照顧。同蘭馬上向有關(guān)部門申請(qǐng),未果。又兩年后,鄧嗣禹參加學(xué)術(shù)會(huì)議最后一次到中國(guó)。翌年政府落實(shí)僑務(wù)政策,把他在家鄉(xiāng)的房子退賠,鄧嗣禹寫信和同蘭商量后,把房屋捐贈(zèng)給家鄉(xiāng),另從美國(guó)匯了一筆錢建造小學(xué),取名遺德小學(xué)紀(jì)念先父。

鄧嗣禹1988年在印第安納州去世后,有數(shù)篇評(píng)論他學(xué)術(shù)成就的文章。費(fèi)正清寫的訃告特別稱許鄧嗣禹編撰的各種參考書,說(shuō)與他合作的西方學(xué)者都受益于他淵博的學(xué)問和豐沛的精力。他說(shuō),鄧嗣禹總那么樂觀、有禮、勤奮,是個(gè)儒者,又是個(gè)好教師和基督徒紳士。

彭靖的《塵封的歷史——漢學(xué)先驅(qū)鄧嗣禹和他的師友們》(壹嘉出版,2018年)是部文集,文章不全和鄧嗣禹有關(guān),但大多數(shù)講他的學(xué)術(shù)生涯,和費(fèi)正清的關(guān)系,與楊聯(lián)陞、錢存訓(xùn)、裘開明等華裔學(xué)者的友誼,以及與胡適、費(fèi)孝通、金岳霖等在美國(guó)的過(guò)從。可惜作者不厭其煩地處處凸顯他外公的成就和影響力。鄧嗣禹的確是位美國(guó)漢學(xué)的先驅(qū),然而學(xué)術(shù)是后浪推前浪,夸張其詞,可信度便打折扣了。

原來(lái)彭靖和他姐姐彭麗三年前已出了一本“紀(jì)念鄧嗣禹先生誕辰一百一十周年”的書,書名是“一代英才鄧嗣禹”(哈爾濱出版社,2015年),提供鄧嗣禹家庭背景與成長(zhǎng)過(guò)程,爬梳了他一生大事,并穿插他燕京師友如鄧之誠(chéng)、顧頡剛、洪業(yè)、王鍾翰、周一良、翁獨(dú)健等的軼事。可惜此書除了后半談鄧嗣禹的著作顯得凌亂外,還落入某種傳記的套路,許多地方加入虛擬情景,如鄧嗣禹知悉考入燕大時(shí),“全家歡呼起來(lái),長(zhǎng)姐,二姐,大妹,小妹,頓時(shí)都?xì)g天喜地,嘴咧得如同一朵朵綻開的荷花,久久地合不來(lái)……”(24頁(yè))又往往把作者想當(dāng)然的思緒塞入傳主的腦海,比如描述鄧嗣禹1972年在同蘭的陪同下到了北京大學(xué),即說(shuō)“當(dāng)他看到那些舊物時(shí),眼前好像又出現(xiàn)了一隊(duì)隊(duì)游行的隊(duì)伍,耳邊好像又響起此起彼伏的愛國(guó)口號(hào)。突然,他渾身一震,好像又聽見那罪惡的槍聲:使他想起了好友彭廷拜,這及時(shí)舉世震驚的‘三一八’慘案,往事不堪回首”(101頁(yè))。鄧嗣禹置身于燕京大學(xué)原址、“文革”中蕭條的北大校園,一定五味雜陳,掠過(guò)心頭的未必是“三一八”慘案好友犧牲的事。然而,當(dāng)讀者顧及鄧嗣禹那“一代英才”的故事下,隱含著無(wú)數(shù)揪心的小故事,包括同蘭不愿拋棄生病的丈夫、幼小的兒女和無(wú)助的母親與妹妹跟父親走的故事,牽扯的糾結(jié)那么盤根錯(cuò)節(jié),而作者的臆想也是他們理解外公的一種努力,就不忍苛責(zé)此書把他過(guò)度簡(jiǎn)單化,只有一個(gè)旋律了。

彭靖和他姐姐完成《一代英才鄧嗣禹》后,帶了他母親同蘭以及妹妹參觀外公曾任職的印第安納大學(xué)和芝加哥大學(xué),訪問了美國(guó)國(guó)會(huì)圖書館,讀了許多和他外公有些關(guān)系的名人的傳記,到處搜集他們的資料,把一樁樁軼事趣事連串起來(lái)在國(guó)內(nèi)報(bào)刊發(fā)表,今年結(jié)集為《塵封的歷史》。

我曾和鄧嗣禹在美國(guó)的第二個(gè)家庭有短暫的接觸。洪業(yè)1980年末辭世,哈佛次年舉辦了盛大的追悼會(huì),劉子健、王伊同、鄧嗣禹等都來(lái)了;房兆楹、杜聯(lián)喆、陳觀勝大概也參加了,可是人多我沒注意到。難得的是周一良和鄧懿恰巧在美國(guó),燕大同學(xué)相聚非常熱鬧。其后鄧夫人瑪格麗特曾寫信向我打聽某人的下落,他們美麗大方的幺女也曾到東岸看我,回想起來(lái)她們知道我正替洪業(yè)作傳,說(shuō)不定以為可從我口中探聽鄧先生國(guó)內(nèi)家庭的詳情,我當(dāng)時(shí)卻一無(wú)所知。鄧嗣禹師友中知悉他在國(guó)內(nèi)有妻女的大概不多,他逝世時(shí)印第安納大學(xué)的同事在校內(nèi)刊物上發(fā)的通告按例談及亡者家人,只列了Margaret Henriques與三個(gè)女兒的名字,說(shuō)他們夫婦倆精于廚藝,很好客。《塵封的歷史》里沒提及鄧嗣禹在美國(guó)組織的家庭,只在他一封1978年寫給楊聯(lián)陞的信中無(wú)意透露:“今年七月廿六日,是我們廿五周年的結(jié)婚紀(jì)念,承您們夫婦作證婚人,永志不忘。”(184頁(yè))書的頭幾頁(yè)刊了許多照片,一張是周一良和鄧嗣禹1982到匹茲堡訪王伊同一起拍的,并排的五人中兩位是風(fēng)韻猶存的婦人,竟沒標(biāo)明是誰(shuí)——那不是瑪格麗特和鄧懿嗎?《一代英才鄧嗣禹》輕描淡寫地交代了這第二段婚姻,確指此照片內(nèi)的婦人是周夫人和鄧夫人;文中卻把瑪格麗特誤為瑪麗亞,并聯(lián)想鄧先生去世后瑪麗亞經(jīng)常到教堂祈禱,求神保佑他的神靈在天堂過(guò)得幸福和快樂(144頁(yè))。

民國(guó)時(shí)期中國(guó)文人納妾還相當(dāng)普遍,聽說(shuō)鄧之誠(chéng)也有妾。鄧嗣禹第二次婚姻是否因發(fā)妻只生了女兒而求子心切?他是出于無(wú)奈還是坦然要享齊人之福?重婚在美國(guó)是犯法的,他如何向瑪格麗特開脫?他1983年突發(fā)奇想要到北京定居,打算如何處理兩位都仍健在的妻子?其實(shí)這兩部書最精彩處是幾段直接引述鄧嗣禹的話,所展現(xiàn)的是個(gè)隨遇而安而極風(fēng)趣的學(xué)人。人生充滿偶然的際遇,抉擇往往是權(quán)宜之計(jì)。《一代英才鄧嗣禹》強(qiáng)調(diào)他時(shí)時(shí)心懸祖國(guó),對(duì)他的發(fā)妻充滿歉意;看來(lái)鄧嗣禹在那處境下,只有把自己極端間隔化(compartmentalize),才能維持較平和的心態(tài),伸展他的學(xué)術(shù)抱負(fù)。他可能像不少有成就的男人一樣,有高度的應(yīng)有權(quán)益感,把別人的犧牲——尤其是家里女人的犧牲——認(rèn)為是理所當(dāng)然的。

結(jié)語(yǔ):傳記的功用與欣賞

我們讀傳記,是要知道傳主是什么樣的人,經(jīng)歷了什么事,環(huán)境怎樣造就他或讓他受挫,他的影響如何。傳記由親屬寫,一般的長(zhǎng)處是作者對(duì)傳主的感情特別深厚,往往有獨(dú)家材料,短處是難以客觀,因作者不但企圖為傳主定位,無(wú)形中也為自己定位,呈現(xiàn)傳主,也呈現(xiàn)自己的身世。所有的傳記都受限于作者的視野,跨文化的傳記尤其如此,往往如用遠(yuǎn)鏡頭拍攝電影,角度很大,而細(xì)節(jié)模糊不清。

然而,傳記另有個(gè)功用,就是把我們帶到當(dāng)年的場(chǎng)景。《志在摩登》折射的是中國(guó)民初文壇,《家園夢(mèng)影》的時(shí)間和地理跨度都比較大。徐志摩雖到過(guò)許多地方,卻都相當(dāng)短暫,凌家姊妹則大半生在國(guó)外度過(guò)。因此《家園夢(mèng)影》折射了女性知識(shí)份子在中國(guó)和美國(guó)的處境。《塵封的歷史》主要講燕京、哈佛、芝加哥、印第安納等幾所大學(xué)的華人學(xué)者和研究中國(guó)的西方學(xué)者,折射了二十世紀(jì)中美學(xué)術(shù)交流史。

傳記不但反映歷史,也反映作者。畫家取什么角度用什么顏料勾勒一個(gè)人,以什么背景來(lái)襯托他,都影響我們對(duì)畫中人的印象。這些選擇可能是經(jīng)過(guò)精心考慮的,也可能是下意識(shí)的。有些時(shí)候,畫的裱工或被嵌入的框架比畫的本身都更有趣。因徐善曾只懂英文,所以他主要把徐志摩置放在倫敦百里花社團(tuán)的語(yǔ)境內(nèi)。魏淑凌替外婆和姨婆作傳的驅(qū)動(dòng)力是紓解自己的文化認(rèn)同問題,所以側(cè)重寫她們?nèi)绾芜m應(yīng)英美社會(huì)。彭靖和他姐姐從小感到遙遠(yuǎn)的外公近乎神奇,便用耀眼的色彩描繪他。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司