- +1

對話文藝復興|大都會博物館榮休策展人安斯沃思談技術美術史

“技術美術史”作為美術史研究的一個重要分支,最早可以追溯到20世紀中葉。最初,藝術史學家對藝術作品的制作技術和材料進行系統和深入的研究(如分析繪畫顏料、研究繪畫支撐材料等)。在20世紀60年代,隨著科學技術的進步和跨學科研究方法的興起,技術藝術史逐漸成為一個獨立的研究領域。

美國紐約大都會藝術博物館榮休策展人瑪麗安·安斯沃思(Maryan Ainsworth)在該領域有相當影響力。她于1977年進入大都會博物館工作,從最初在繪畫保護部門,到擔任歐洲繪畫高級策展人。她以“技術美術史”的角度切入,主要研究領域包括14、15和16世紀的北歐繪畫,尤其是早期尼德蘭繪畫。

近期,瑪麗安·安斯沃思在上海接受了澎湃藝術的獨家專訪,她認為,“技術美術史”不是僅僅給作品斷代,而是將作品置于更廣闊的時代背景中去尋找被忽略的部分——讓作品“發聲”,講述自己的經歷。

美國紐約大都會藝術博物館榮休策展人瑪麗安·安斯沃思在講座后與現場觀眾交流

瑪麗安·安斯沃思作為上海外國語大學世界藝術史研究所(WAI)發起的“世界藝術史卓越學者對話·文藝復興時期的藝術與文化”系列活動的來華學者之一,在上海發表了題為“解謎揚·凡·艾克:《基督受難》與《最后的審判》”的公眾講座。這是大都會博物館于1933年以雙聯畫形式購得的兩件作品,但最初結構和原始功能一直存疑。近來,大都會藝術博物館的技術人員對作品及其原始畫框進行技術檢測時,發現在畫框內部隱藏的中古荷蘭語圣經文本,讓這些疑問愈發復雜。講座中,安斯沃思以技術藝術史的視角,運用跨學科的研究方法,結合贊助人勃艮第公爵好人腓力委托揚·凡·艾克制作這兩幅作品的時代背景,根據畫框上的線索抽絲剝繭,逐漸揭露這兩幅作品的風格、意義與原始結構和功能。

揚·凡·艾克, 《基督受難》與《最后的審判》, 約 1436-1438,大都會博物館藏

瑪麗安·安斯沃思將技術作為一種思維方式的創新,而非僅僅停留在工具層面的突破。她在英國國家美術館所策劃的主題展覽“揚·戈薩特的文藝復興(Jan Gossaert’s Renaissance)”受到多家具有影響力的媒體贊譽,她的研究和專著在學界有著相當影響力,其中《杰拉爾德·大衛,轉型期的純潔視覺》(1998年)曾獲CINOA獎和阿波羅年度圖書獎;《人、神話和感官享受:揚·戈薩特的文藝復興》(2010年)獲得小阿爾弗雷德·巴爾獎。在上海期間,她走訪了多家美術館和博物館,并在上海博物館文物保護科技中心與工作人員交流。

瑪麗安·安斯沃思與學生阿斯特麗德·哈思(Dr. Astrid Harth,香港城市大學中文及歷史系藝術史助理教授)在上海博物館文物保護科技中心

關于技術美術史

澎湃新聞:您的研究方向是技術美術史,怎么會想到以這個角度切入美術史研究的?

安斯沃思:我進入這一領域屬于意外,大概四十多年前,寫博士論文時,加入了對紐約大都會藝術博物館倫勃朗作品的修復研究,當時我對中子活化分析法(neutron activation)和X光射線照相術(radiography)一無所知,但非常有興趣。這項工作涉及跨學科領域,包括博物館科學家、17世紀荷蘭繪畫的策展人和繪畫修復師。我作為主要調查員參與工作,我們團隊會不定期討論各自的新發現,以研究倫勃朗的作品。后來相關研究以《藝術與放射自顯影:倫勃朗、凡·戴克和維米爾繪畫起源的洞察》 (1982)的形式出版。

1982年出版的《藝術與放射自顯影:倫勃朗、凡·戴克和維米爾繪畫起源的洞察》 書封

當時有一幅凡·戴克畫圣·羅莎莉(Saint Rosalie)的畫作,我們發現了其后一幅被畫家自己覆蓋掉的自畫像。 圣·羅莎莉是巴勒莫(Palermo,凡·戴克當時工作的地方)瘟疫患者的守護神。或許因為對這位守護神的繪畫需求大于凡·戴克的肖像,畫家停止畫肖像,轉而創作圣羅莎莉。

凡·戴克,《圣·羅莎莉為受瘟疫困擾的巴勒莫代禱》,1624年(這幅作品購于1871年,是大都會博物館收藏的第一批歐洲畫作之一)

其實,來自不同學科的研究者對同一件作品提出不同的問題,得出的答案會不同,也會相同。我在修復保護部門工作時,以紅外線反射成像(infrared reflectography)檢測15、16世紀的荷蘭繪畫時,似乎打開一個實物研究的全新領域,這是一個我完全沒有遇見的領域,像是挖金礦——在未知實物檔案的挖掘中偶得。

研究人員,對繪畫的X射線照片的研究

用“技術”發現的信息相當不同,也讓我發現了調查這些藝術家和作品的新方向,包括作品是不是真跡、日期、歸屬權等,也讓我們獲得更多那時藝術家工作室的情況。2002年,我進入大都會歐洲繪畫館后(注:1981-2001安斯沃思在繪畫保護部門擔任藝術史學家),繼續使用技術藝術史的研究方法,當時這種方法是全新的。現在博物館能使用的技術和工具越來越多,更多的博物館開始將館內的收藏,與科學家、策展人、藝術史學家的知識結合進行跨學科研究。這種與實物結合的研究方法,在博物館中非常流行,在大學中,也正在思考如何結合年輕學者能接觸到的作品把這種方法教授給他們。

現在已經有一些博物館,比如香港M+就設有文物保護科學部門,配備了一些設備來研究文物。我的學生阿斯特麗德·哈思(Dr. Astrid Harth)目前是香港城市大學中文及歷史系藝術史助理教授,她希望能讓她的學生參與到博物館正在進行的工作中來。因此,不僅要跨學科,還要將學術界與博物館結合起來,這一點是可以做到的。

大都會工作人員的日常討論。 如圖所示左二為瑪麗安·安斯沃思

澎湃新聞:在實際操作中,科學儀器如何幫助研究者探析作品、木板、畫框上的信息?繪畫材料方面的知識如何幫助解決藝術史問題?研究者在其中發揮怎樣的主導作用?

安斯沃思:技術研究必須從解答問題開始。這不僅僅是如何把設備用到畫作或實物上,而是要在畫作中找到問題——最籠統的方法是對一幅作品或實物有了問題后,使用技術對其分析;在對已有問題有了大致的概念后,再找到一種研究方法或方向去解決最初的問題。常在調查過程中,會發現其他最初沒有預料到的信息。因此,這就需要仔細觀察,然后再回過頭來,結合當時的時代背景和其他情況進行研究,尤其要關注,文物與時代的關系。

用紅外線反射成像技術研究繪畫

因此,這不僅僅是使用一種技術判斷木材年代或顏料的成分以斷代,這只是其中很小一部分。在調查過程中,經常會出現之前沒有預料到的信息,此時就需要將作品置于更廣闊的時代背景中去尋找被忽略的部分。我們要謹記這件作品完成時有許多其他的事情在同時發生,必須從更廣闊的視角來觀察,來回穿梭,不斷進出,才能更好地理解這件物品。

例如,在15世紀末16世紀初,人們復制了許多與宗教活動相關,具有精神價值的藝術作品。比方說,一幅“圣母子”畫作,被認為具有神奇的治愈能力。因此,信徒就會復制特定的作品,希望這幅畫所蘊含的宗教力量能夠產生特殊效應。有趣的是,作為藝術史學家,我們可以知道,這幅畫的復制品最晚什么時候被制作。比如,一幅畫的創作年代是1460年,那么到了16世紀后期,它也許還在繼續被復制。這就告訴我們,一幅特殊的畫對于宗教的敬奉有多重要。因此,你可以認為它只是博物館墻上掛著的一幅復制品,但它講述的卻是那幅特定圖像在其所處時代的重要性,這有助于我們理解繪畫在其時代而非我們這個時代的目的。這里的“復制”(copy)和我們如今理解的是不同的,它并不與原創(original)相對立,不具有負面含義,在15、16世紀“復制”是完全不同的概念。

胡安·德·弗蘭德斯,《基督在圣母前顯圣》,約1496年,大都會博物館藏

這里可以舉例大都會博物館和柏林國立博物館的《基督在圣母前顯圣》(Christ Appearing to His Mother),兩地的館藏哪件是羅希爾·范·德魏登(Rogier van der Weyden)的真跡過去一直有所爭論。

最終發現柏林國立博物館的是羅希爾·范·德魏登的真跡,而大都會藏品則是由胡安·德·弗拉德斯(Juan de Flandes,活躍于1496年,卒于1519年)所作的復制品。

胡安·德·弗蘭德斯,《基督在圣母前顯圣》紅外反射圖

大都會博物館收藏的胡安·德·弗蘭德斯的三幅畫作是《基督在圣母前顯圣》(約1496年)《迦拿的婚宴》(約1500–1504年),以及《圣·邁克爾和弗朗西斯》(約1505–1509年)。

胡安·德·弗蘭德斯,《迦拿的婚宴》,約1500–1504年,大都會博物館藏

胡安·德·弗蘭德斯,《圣·邁克爾和弗朗西斯》,約1505–1509年,大都會博物館藏

它們年代相對接近,但表現出截然不同的風格。不同風格的造就被認為是這位移居西班牙的佛蘭德斯藝術家為適應環境,改變自己的風格,以符合流行的審美觀和不同顧客的要求。

這三幅畫總是被分開討論,因為每幅畫都呈現了胡安·德·弗蘭德斯藝術的不同方面。然而,將它們放在一起考慮,發現它們的共同點,并理解這些視覺上如此多樣化的畫作如何能被認作是同一位藝術家,是有啟發性的。

羅希爾·范·德魏登,《基督在圣母前顯圣》,約1435年

這三幅作品中最早的一幅《基督在圣母前顯圣》是羅希爾·范·德魏登的“米拉弗洛雷斯祭壇畫”《圣母三聯畫》一幅鑲板的復制(約1435年(柏林國家博物館)。這幅畫是由伊莎貝拉女王在她的宮廷駐扎在布爾戈斯期間委托的。在此,胡安·德·弗蘭德斯試圖掩蓋個人風格,壓抑自己藝術家的身份。盡管它確實成功地復制了羅希爾的作品,以讓贊助人滿意,但在對其以儀器仔細檢查后,揭示了弗蘭德斯的獨特風格。

胡安·德·弗蘭德斯,《基督在圣母前顯圣》背景中灌木的細節

柏林國家博物館藏羅希爾·范·德魏登《基督在圣母前顯圣》背景中的灌木叢細節

畫面底層的素描與羅希爾的風格有所不同,在這里找不到他特有的鉤形筆觸。胡安對建筑形式的輪廓進行了相當大的調整,有證據表明。他徒手繪畫與圓規產生的弧線(或直線)一樣多,這樣做是為了實現單點透視并改進羅希爾的構圖,然而,在基督和圣母瑪利亞的人物素描中,輪廓線相對僵硬,表明這是對羅希爾原始設計的精確復制。

X光下,胡安·德·弗蘭德斯,《基督在圣母前顯圣》基督和圣母細節

雖然,通過研究表明,大都會的這件作品是復制品,但其委托目的和意義同樣非常重要,以技術切入讓我們看到了兩件作品的差異,包括采用什么樣的繪畫風格。解答了這兩件作品的作者歸屬問題,隨之而來,讓我們對委托復制品的目的、委托人和王室委托贊助的影響有了全新的認識。

匿名藝術家(畫家),《基督在圣母前顯圣》,華盛頓國家美術館藏

澎湃新聞:這讓我想到了目前正在上海展出的西班牙普拉多博物館藏《蒙娜麗莎》,這件作品被認為是最早與最接近達·芬奇原作的摹本(復制品),它的價值與意義何在?

安斯沃思:我并不知道關于普拉多博物館《蒙娜麗莎》的確切信息,但我在普拉多博物館看到過它,當時它正在進行技術檢測。我的理解是,這是達芬奇那個時代的復制品,可能來自達·芬奇工作室,它顯示了我們在原作中無法獲取的信息。

達·芬奇工作室,《蒙娜麗莎》,約1507/1508—1513/1516年,木板油畫 ,普拉多國家博物館館藏

雖然我不知道這些信息具體是什么,但它能讓我們對兩幅作品進行比較,我們了解到更多關于工作室和工作方法的信息。在這個特殊的案例中,盧浮宮藏《蒙娜麗莎》經過技術檢測,但是沒有人愿意(敢于)修復它。因為這是一幅重要的作品,蒙娜麗莎的形象深入人心,每個人都擔心修復后會看起來有所不同。但事實是,泛黃的清漆遮住了它原本的樣子,但公眾已經習慣了看到它臟兮兮的樣子。

普拉多《蒙娜麗莎》(左)和盧浮宮《蒙娜麗莎》

從技術角度將這兩幅作品放在一起研究,對了解當時的情況大有裨益。在工作室里發生了什么?當時的藝術家們在思考什么?等等。《蒙娜麗莎》是達·芬奇繪畫理論思想的一部分,是解答各種問題的關鍵作品(例如,畫像的原型是誰,兩幅作品之間的關系等等)。

從這些案例中,你可以發現,最終獲得的信息與最初想解決的問題大不相同,這些信息能夠擴充最初的問題。作為藝術史學者,可以用專業的眼光定位技術研究的方向,在這些拓展的信息中找出問題的答案,豐富自己的研究。

普拉多博物館藏《蒙娜麗莎》的研究修復過程

澎湃新聞:技術美術史與一般美術史研究角度的互補和差異是什么?是否有某件作品,通過技術美術史研究后顛覆之前研究的例子?

安斯沃思:這里舉例關于漢斯·梅姆林(Hans Memling)的一件作品,一位私人藏家要捐贈梅姆林的作品給大學博物館,我們必須去論證這件作品的真偽。

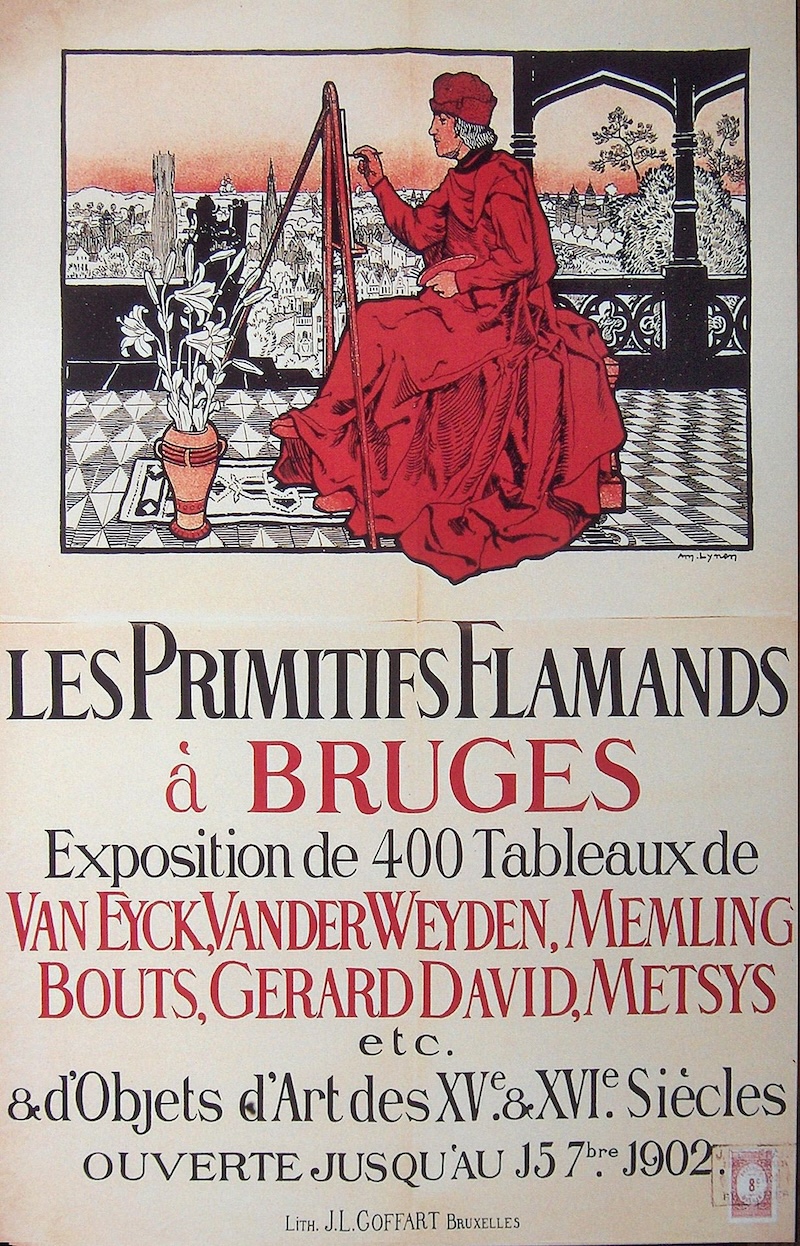

在講述一件作品時,必須有證據,而不是基于現有信息的推論。檢測結果是顏料和木材的斷代與原作的年份不符。最后發現這件作品源自1902年在布魯日舉行的佛蘭德斯起源畫展【注:Exposition des primitifs flamands à Bruges,flemish primitives1902年6月15日至10月5日在布魯日舉行的一場藝術展,展出所謂佛蘭德原始畫派(現在通常稱為早期荷蘭畫家)的繪畫作品】。

1902年,布魯日舉行的“佛蘭德斯起源畫展”官方海報,由Ame?de?e Lynen設計

這次展覽極大地提高了人們對早期荷蘭藝術的欣賞,以前這種藝術主要只有少數收藏家和藝術史學家欣賞,展覽也導致了藝術家地位的轉變:漢斯·梅姆林(Hans Memling),被認為是這一時期的主要藝術家,但后來被揚·凡·艾克和羅希爾·范·德魏登等人超越。其原因是展覽中展出的大量梅姆林作品,讓評論家注意到,與其他大師相比,他的作品缺乏發明性,過于程式化。

展覽展出梅姆林作品的主廳,圖片來自約翰·惠津加 (Johan Huizinga ) 的《中世紀的秋天》。

這個展覽引起了熱烈的反響,人們想要購買(收藏)展出作品。作品售罄后,偽造者開始制作復制品。這幅圣母子主題的畫融合了兩種不同的風格——15世紀晚期和16世紀早期的風格,圣子像來自16世紀約瑟凡·克拉夫(Josefan Clave)的畫作;而圣母則是根據15世紀漢斯·梅姆林(Hans Memling)的畫作復制的。因此,這幅畫匯集了兩個截然不同的時代,但我發現它所臨摹的原作藏于柏林。最終發現了越來越多的復制品,可能是同一個工作室在20世紀30年代創作的。

漢斯·梅姆林,《圣母子》,柏林國家博物館藏

關于北方文藝復興

澎湃新聞:您的研究曾側重北方文藝復興和佛蘭德斯畫派,北方文藝復興和我們所熟悉的意大利文藝復興有著怎樣的關系?包括您曾策劃的主題展覽“揚·戈薩特的文藝復興”,揚·戈薩特是怎么被定義的?

安斯沃思:揚·戈薩特是文獻記載的第一位前往意大利的北方藝術家。但此前也許有北方藝術家前往意大利,在此之前意大利的影響已經存在。戈薩特在意大利期間見到的當地現代繪畫和雕塑長期影響著他的作品。

揚·戈薩特,《男子肖像》,約1520-1525,大都會博物館藏

在戈薩特職業生涯的初期,他的肖像畫受到了布魯日兩位偉大藝術家揚·凡·艾克和漢斯·梅姆林作品的影響。從《Magdalen》(英國國家美術館,約1506-1508年)和《Jean Carondelet》(俄亥俄州托萊多藝術博物館,約1503-1508年)等肖像可以清楚地看出,他最早的肖像畫受到了梅姆林的影響,例如在坐像背后、而不是周圍設置視錯覺畫框,將人物投射到觀眾的視覺空間中。

揚·戈薩特,《Mary Magdalen》,約1506-1508年, 29 x 22 cm,英國國家美術館藏

另外,當時也存在對戈薩特畫作的復制品的需求。戈薩特本人會雇用其他工作坊的藝術家制作復制品,或者出售、租借自己的素描大樣(cartoon)給其他工作坊。

揚·戈薩特,《樹下的圣母子》,1522年,版畫,大都會博物館藏

例如《圣母子》,現存有約20件復制品,時間跨度從1520年到17世紀早期,其中有幾件存在素描大樣轉印的痕跡。大都會博物館的館藏是復制品中的最佳版本,被認為是戈薩特工作室的作品。其他版本在風格和手法上與戈薩特原作相去甚遠,圖像來源可能并非戈薩特工作室。這些信息幫助我們理解當時關于藝術家工作室的工作流程和贊助人的需求和審美。

仿揚·戈薩特,《圣母子》,大都會博物館藏

澎湃新聞:您對凡·艾克的研究,揭示出北方文藝復興怎樣的面貌?

安斯沃思:揚·凡·艾克在北方學習繪畫,他對意大利繪畫感興趣,但沒有證據表明他受到了意大利繪畫的影響。

意大利文藝復興和北方文藝復興都關注人文主義的理念,并在不同主題的圖像呈現中融入了現實主義。就意大利文藝復興畫家而言,他們發展了科學的方案,比如單點透視,以實現其構圖的現實空間建構,并對早期解剖學進行了細致的研究,以實現對繪畫人物的逼真處理。除了宗教主題和肖像畫,意大利文藝復興比北方文藝復興更早地描繪了源自對古希臘和羅馬時期文學和藝術的復興的興趣的神話主題。

博斯,《賢士崇拜》,約1475,大都會博物館藏

北方文藝復興最初并沒有表現出理想化的人體形態,直到15世紀下半葉才開始使用透視。其重點不在于神話,而是關注日常生活場景和風景繪畫,以及宗教主題和肖像畫。對自然主義觀察的迷戀導致了對光學的興趣和研究,以及光線如何定義形式。北方文藝復興畫家,特別是揚·凡·艾克,發展出了在油畫技術和處理方面的非凡能力,這被視為對意大利蛋彩畫技術的改進。利用筆刷混合油性顏料、為畫面上光,北方藝術家可以在繪畫中實現顯著的逼真效果。此次,意大利畫家,尤其是威尼斯,渴望向北方藝術家學習油畫技術。

揚·凡·艾克,《根特祭壇畫》,1432年,收藏于比利時根特圣巴蒙教堂

雖然最初的藝術史文獻認為文藝復興藝術的發展是在意大利傳播到北歐,但現在人們認識到由于藝術家的雙向旅行,有關藝術生產的思想交流是繁榮的。這可以通過畫家凡·艾克和揚·戈薩特來說明。凡·艾克對人文主義感興趣,也在某種程度上涉及了古典主題,特別是在光學的科學探索方面。例如《阿爾諾芬尼夫婦像》中,凡·艾克在畫面的背景中設置了一面鏡子,并在鏡中畫出了畫中人物的倒影。因此,他可以被認為是一位早期的文藝復興畫家。意大利人喜歡并收藏凡·艾克的畫作,這主要是作品的現實主義風格和凡·艾克用油畫顏料創造的逼真效果。

揚·凡·艾克,《阿爾諾芬尼夫婦》,1434年,英國國家美術館藏

揚·戈薩特在1508至1509年去了羅馬,通過在那里的收藏中學習到的古希臘和古羅馬雕塑而對逼真的人體形態有了新的欣賞。在羅馬逗留后不久,他開始創作神話主題。揚·戈薩特將這些新的興趣與他在油畫中的非凡能力相結合,以實現他畫作中的新水平的逼真。

揚·戈薩特,《赫拉克勒斯和德伊阿妮拉》,1517年

左:拉奧孔,約公元前40–30年。羅馬梵蒂岡博物館;右:揚·戈薩特,《背負十字架的基督》,約1520-1525年

澎湃新聞:北方佛蘭德斯的美術現象錯綜復雜的,既反映出本國宮廷貴族、教會、商人的審美趣味,也反映了外來藝術的影響,佛蘭德斯繪畫是如何被定位的,它與其他藝術形式的關系是怎樣的?

安斯沃思:盡管今天佛蘭德斯繪畫在藝術市場、私人收藏家和博物館中備受推崇,但在15世紀和16世紀初并非如此。對于布爾戈斯公爵、王室,以及教會來說,最珍貴的藝術品是昂貴的掛毯(用絲綢和金線編織)、金器和裝飾藝術品(如燭臺、圣杯和十字架等宗教物品)。珠寶也在期望作品清單的顯著位置上。

繪畫和雕塑在王室收藏清單中排名較低,按照價值從高到低排列。但隨著商人階層變得富裕,特別是在15世紀末和16世紀初,資產階級開始購買用于宗教儀式和為家庭成員所作的肖像繪畫和雕塑。在布魯日、安特衛普等城市,繁榮貿易使商人能夠越來越多地向優秀藝術家委托繪畫,從而提高了繪畫在藝術市場上的重要性。一些主要城市設立了“藝術博覽會”,例如在西班牙北部。藝術家為了迎合新興富裕的購買群體,調整其繪畫技術,以能夠更高效、更快地生產出作品供開放市場出售。支撐繪畫的木板很快被亞麻布裸底膠彩畫(tüchlein paintings)和最終的畫布取代,以便更容易地將這些繪畫出口到國外。

提香,《維納斯和阿多尼斯》,186×207cm,約1553-1554年,曾為費利佩二世的收藏,西班牙普拉多博物館藏

雖然,我認為15世紀佛蘭德斯繪畫對同期意大利繪畫不存在影響,但“技術藝術史”對佛蘭德斯繪畫研究產生了巨大的影響,因為佛蘭德斯畫派產生了很多新繪畫的制作方式和繪畫技法,這些技術又使用了許多新的材料。揚·凡·艾克在技術上改進了意大利盛行的木板蛋彩畫(坦培拉),被認為是油畫的發明者。

澎湃新聞:考慮到歐洲對于古典作品的原境優勢,美國與歐洲研究有何異同?美國關于美術史研究的側重點和現狀是怎樣的?

安斯沃思:我想,像我一樣研究歐洲北方文藝復興的學者,必須到歐洲去,即使作品在美國,不前往歐洲學習,不可能精通北方文藝復興。在美國的文藝復興作品,其原始結構和功能在流傳過程中改變了。研究作品的原始情況仍然很重要,它們曾是什么面貌,在最初的地點是如何被安裝的。

正常光線下《最后的審判》框架的下部(上)和X射線照片顯示處神秘隱藏銘文的細節(下)

《基督受難》和《最后的審判》畫框中隱藏的文字。

如我在講座中談到的揚·凡·艾克的作品,我們對《基督受難》和《最后的審判》檢測時發現隱藏在畫框金色涂層下的中古荷蘭文圣經文本,在古文字學者的幫助下確定了這種語言使用的地點,另外,我從圖像學角度思考,明確了《基督受難》與《最后的審判》、圣經文本、當地流行的宗教活動三者的關系,隨后推測贊助人勃艮第公爵好人腓力為宗教活動委托的這件作品以及二者作為圣龕門扉的原始情況。類似的偵探工作始于技術,也需要藝術史專業知識即其他學科的專家協助,抽絲剝繭、一步步還原作品的原始語境。

安斯沃思對于《基督受難》和《最后的審判》最初用途和展現形式的推測。

所有的研究工作包括技術研究、史學研究等,都是為了找到它們最初的模樣。都是為了將作品放回它們的原境,有時候能找到答案,有時只能理解它們曾經可能的境況。

注:感謝上海外國語大學·世界藝術史研究所(WAI)給予本文的大力協助,陸佳系WAI在讀博士。“世界藝術史卓越學者講座”于2023年9月開啟,2023-2024年度主題為“文藝復興時期的藝術和文化”,將有來自六個國家的12位一流學者受邀來華分享該領域研究成果。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司