- +1

深度訪談高校學(xué)生,還原農(nóng)村學(xué)子的真實故事

在社會流動的大潮中,來自農(nóng)村和小鎮(zhèn)的學(xué)子,常被冠以“小鎮(zhèn)做題家”的標(biāo)簽。這個稱呼流露出的無奈和自嘲的情緒,引發(fā)了廣泛的共鳴。教育社會學(xué)學(xué)者謝愛磊對此產(chǎn)生了濃厚的興趣,自2013年起,他著手展開對近2000名高校學(xué)生的追蹤研究,以及對100余位高校農(nóng)村籍學(xué)生的深度訪談,試圖還原“小鎮(zhèn)做題家”在社會流動中的真實故事,并深入探究他們的內(nèi)心世界。

謝愛磊作為一位生長于農(nóng)村的“80后”,深刻理解“出身”對個人命運的影響。在世紀(jì)交替之際,他憑借做題改變了自己的命運,但“出身”這個標(biāo)簽一直深深地影響著他,引導(dǎo)著他的人生軌跡。因此,他懷著溫情與省思,通過深入的研究,試圖探索“小鎮(zhèn)做題家”的命運,并探究他們在社會流動中所經(jīng)歷的挑戰(zhàn)和成長。

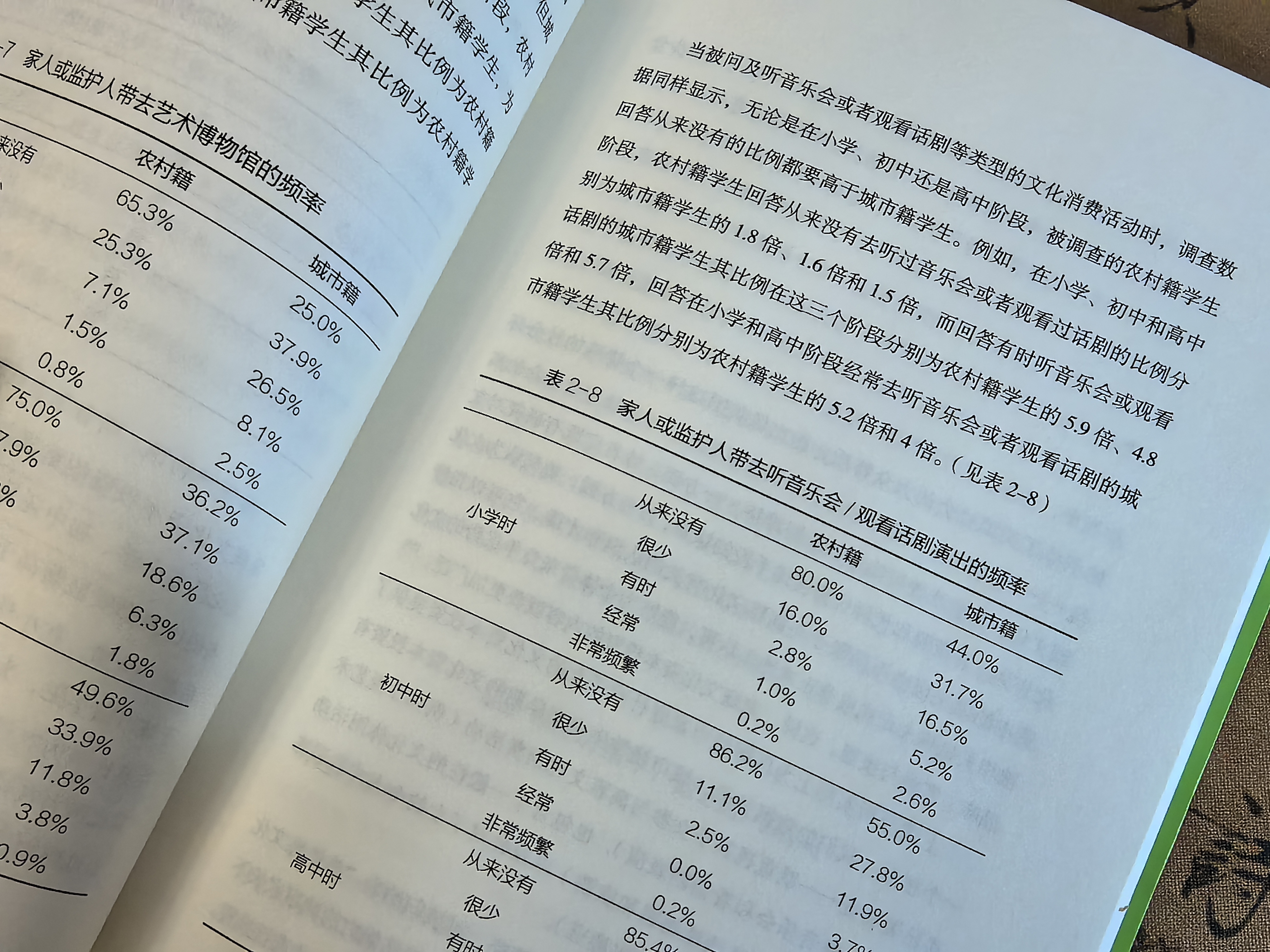

《小鎮(zhèn)做題家:出身、心態(tài)與象牙塔》一書是謝愛磊多年研究的成果。他通過對高校農(nóng)村籍學(xué)子的問卷調(diào)查與深度訪談,全面分析了這一群體的家庭背景、學(xué)業(yè)表現(xiàn)、社會適應(yīng)與就業(yè)出路等情況。書中包含豐富的數(shù)據(jù)和事實,也充滿了生動的案例和受訪者的真實口述,呈現(xiàn)了農(nóng)村與小鎮(zhèn)青年在社會流動中的內(nèi)心掙扎與成長。

內(nèi)頁

最近,謝愛磊與北京大學(xué)教育學(xué)院教授劉云杉、北京師范大學(xué)教育學(xué)部副教授程猛一同,探討“小鎮(zhèn)做題家”的過去與現(xiàn)在,以及教育的力量如何影響這一群體的命運。

解讀“小鎮(zhèn)做題家”:從勵志故事到刻板印象

“小鎮(zhèn)做題家”一詞自疫情前后開始流行,成為網(wǎng)絡(luò)熱議的話題。公眾大多把“小鎮(zhèn)做題家”定義為:出身農(nóng)村或者小鎮(zhèn)、擅長應(yīng)試、通過高考獲得成功、缺乏視野和資源的學(xué)生。隨著社會輿論的發(fā)展,“小鎮(zhèn)做題家”群體面臨標(biāo)簽化問題,他們被認為視野狹隘、只會做題,卻依舊得不到理想的工作。

小鎮(zhèn)做題家們在邁入大學(xué)校門的剎那,出身導(dǎo)致的差異開始集中涌現(xiàn):城市與鄉(xiāng)村、貧窮與富有、豐饒與貧瘠……在陌生的文化世界里,他們進退維谷,飽受匱乏、隔閡、分裂、迷茫與孤獨的煎熬。想要擺脫過往的烙印,要經(jīng)歷撕裂般的成長與重塑。而這,不過是漫長的社會階梯攀爬的第一步。

謝愛磊

十余年來,謝愛磊持續(xù)關(guān)注農(nóng)村教育問題,通過自身經(jīng)歷和學(xué)術(shù)研究,試圖解讀“小鎮(zhèn)做題家”群體的命運。媒體對“小鎮(zhèn)做題家”的報道偏向負面,但謝愛磊認為這并非完整的故事。他通過多年的研究發(fā)現(xiàn),“小鎮(zhèn)做題家”并非擅長做題,而是因為社會結(jié)構(gòu)和教育制度的問題,使得他們的發(fā)展路徑受到限制。

在首發(fā)會上,謝愛磊提到,比起個人能力的欠缺,農(nóng)村學(xué)生更多面臨結(jié)構(gòu)性的困境,比如缺乏優(yōu)質(zhì)師資和升學(xué)機會。如果不假思索地把這一群體稱為“小鎮(zhèn)做題家”,可能會遮蔽他們面臨的結(jié)構(gòu)性困境,使“小鎮(zhèn)做題家”成為一種刻板印象;而這一刻板印象容易被農(nóng)村學(xué)子內(nèi)化,被他們視之為一種不可改變的命運。

劉云杉則認為:“小鎮(zhèn)做題家的自嘲不僅局限于少數(shù)人,而是共同的議題,這個共同的議題反映了結(jié)構(gòu)的問題,反映了教育大眾化背后的一些問題,也反映時代的某種困境,即懸浮在各種傳統(tǒng)、各種具體地域之上的抽象的全球資本主義背后的抽象體系對人的異化。”

謝愛磊認為,“小鎮(zhèn)做題家”的概念需要進一步厘清,尤其應(yīng)該考慮農(nóng)村學(xué)生對于自我身份的主觀定義:“我覺得現(xiàn)實世界本身是多元的,小鎮(zhèn)做題家這個群體的學(xué)生對自己生活經(jīng)歷的主觀建構(gòu),一個合格的研究人員應(yīng)該能夠把握這些建構(gòu),到底這個建構(gòu)內(nèi)涵是什么。我們知道,現(xiàn)在有很多研究在試圖下定義,比如把小鎮(zhèn)做題家定義為超級擅長做題的人、目標(biāo)不是特別明確的人。但我總覺得,這部分學(xué)生對自己人生的思考也是有價值的,應(yīng)該給他們機會去自己定義自己的人生。”

《小鎮(zhèn)做題家》一書中包含了豐富的案例和生動的描述,呈現(xiàn)了農(nóng)村和小鎮(zhèn)學(xué)生在大學(xué)里的真實生活。通過這些案例,讀者可以深入了解這一群體面臨的挑戰(zhàn)和成長,以及他們對“小鎮(zhèn)做題家”這一身份的反身性思考。這本書不僅是一部學(xué)術(shù)研究成果,更是對農(nóng)村和小鎮(zhèn)學(xué)生命運的深刻思考和呈現(xiàn)。在首發(fā)會上,程猛提到:“這本書某種意義上是反我們以往對于小鎮(zhèn)做題家的一些污名化、簡單化、刻板化的想象。”

“小鎮(zhèn)做題家”的反身性思考

謝愛磊強調(diào),“小鎮(zhèn)做題家”并非被動接受的標(biāo)簽,而是這些學(xué)生自己的主觀建構(gòu)。他通過訪談和研究,深入挖掘了這些學(xué)生的內(nèi)心世界和生活經(jīng)歷,試圖還原他們的真實故事。在研究過程中,他發(fā)現(xiàn),農(nóng)村和小鎮(zhèn)學(xué)生在大學(xué)中經(jīng)歷的種種困境并非個體問題,而是反映了社會和時代的困境。教育體制的單一性和社會流動的困難使得這些學(xué)生在求職和生活中面臨更多的挑戰(zhàn)。因此,他在研究中特別關(guān)注了學(xué)生的主觀體驗和反思,試圖為這一群體爭取更多關(guān)注和理解。

令謝愛磊欣慰的是,精英大學(xué)的農(nóng)村學(xué)生們并未自怨自艾,而是在不斷反思和探索中成長。在首發(fā)會上,謝愛磊提到,當(dāng)“小鎮(zhèn)做題家”這個名詞出現(xiàn)的時候,其實里面摻雜了很多自嘲的成分,而這恰恰說明年輕人在反思自己的過往經(jīng)歷,也說明這些年輕人在成長。而他相信經(jīng)過慢慢的成長,他們一定可以在人生的某個階段可以自洽,可以有另外一種眼神看待這個世界。

謝愛磊在書中提到,“小鎮(zhèn)做題家”一詞或多或少帶了反思、協(xié)商和反擊的成分。他認為,這一代學(xué)生在成長經(jīng)歷中所產(chǎn)生的一些復(fù)雜的情感,會催生他們一些獨特的反身性思考,例如他們可能會對正在經(jīng)歷的教育系統(tǒng)、優(yōu)績主義的想法,以及當(dāng)前的社會結(jié)構(gòu)有一定的思考與反擊,分析目前經(jīng)歷的教育系統(tǒng)給予他們的東西哪些是合理的、哪些是不合理的,最終怎么樣影響他們的生命歷程。另一方面,當(dāng)學(xué)生們把這些反身性思考講出來的時候,也正是在反擊社會給他們的一些定義。

而這正是謝愛磊的研究想告訴大家的:“每個人都有反身性,這本書希望大家看到自己身上是有反身性的,不要被這個時代的節(jié)奏牽著走,不要用單一的成功學(xué)標(biāo)準(zhǔn)衡量自己,覺得一定是怎么樣才是成功,一定是怎么樣才是失敗。而在宏觀的歷史背景當(dāng)中,社會結(jié)構(gòu)正在發(fā)生微妙的變化,如果我們能夠看到這些學(xué)生的反身性指向,可能就會有一些可能的社會工程,恰恰可以促成一些變化。”

現(xiàn)場

何為好的教育

近年來,大學(xué)生群體涌現(xiàn)的一些現(xiàn)象日益受到社會關(guān)注,諸如:學(xué)生學(xué)習(xí)趨于目標(biāo)導(dǎo)向、過于追求高績點、過于注重邏輯和能力導(dǎo)致知識的空洞化、無法建立親密關(guān)系、對世界麻木無感??這些現(xiàn)象困擾著一些高校師生,也反映出當(dāng)下教育面臨的現(xiàn)實問題,值得深思和解讀。

高等教育如何幫助學(xué)生擺脫“優(yōu)績主義”,讓他們看見更加豐富的選擇,擁有更加豐滿的人生?教育的目的和最重要的任務(wù)是什么?在《小鎮(zhèn)做題家》新書首發(fā)會上,三位嘉賓對這些問題進一步進行探討與思考。

劉云杉提到,如今,教育逐漸被異化成成功學(xué),好像通過做題,通過所謂的“優(yōu)績”就能帶來什么。她認為:“教育非常重要的是經(jīng)驗的增長、經(jīng)驗的豐富、各種生命的可塑性的打開;而基于做題,生命越來越被‘塑造’,好像有一個怎么樣的東西讓人不斷去刻意模仿、刻意改造。教育應(yīng)該讓人不斷自足,讓人從不自足的還小的孩子,經(jīng)過教育的過程,經(jīng)過知識給自己打開更大的世界,在學(xué)習(xí)過程中參與實踐活動和團結(jié)斗爭,有了某種力量,有更堅定的人格,這個人格讓他走到更大的社會,走到更大的世界。”

談及何為好的教育,謝愛磊認為:“更好的教育是幫助孩子走出原有的世界、走向城市后,反觀自己曾經(jīng)的世界,能夠肯定它,能夠知道自己的人生在這個城市是有價值的,過去的文化生活可以讓他有一種安身立命的感覺,實現(xiàn)自洽。”他認為,每個學(xué)生都有或多或少的反身性思考,回望過去的經(jīng)歷,嘗試實現(xiàn)自洽,而反思的過程本就能夠帶來變化。“我相信隨著他們不斷地成長,他們一定能夠?qū)崿F(xiàn)自洽,以平視的眼光面對這個世界。”

隨著社會的發(fā)展和教育體制的改革,農(nóng)村和小鎮(zhèn)學(xué)生的命運也正發(fā)生變化。謝愛磊希望通過這本書,引起社會對“小鎮(zhèn)做題家”這一群體的關(guān)注和關(guān)心,促進教育公平和社會流動的實現(xiàn)。他相信,只有通過對農(nóng)村和小鎮(zhèn)學(xué)生命運的深入了解和思考,才能找到更好的解決之道,讓每個學(xué)生都能享有公平的教育機會,實現(xiàn)自己的人生價值。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司