- +1

看展 | 請允許我向所有人重新介紹一下文學大師吳冠中

本文為 美學時空漫游指南X湃客文藝 聯合出品

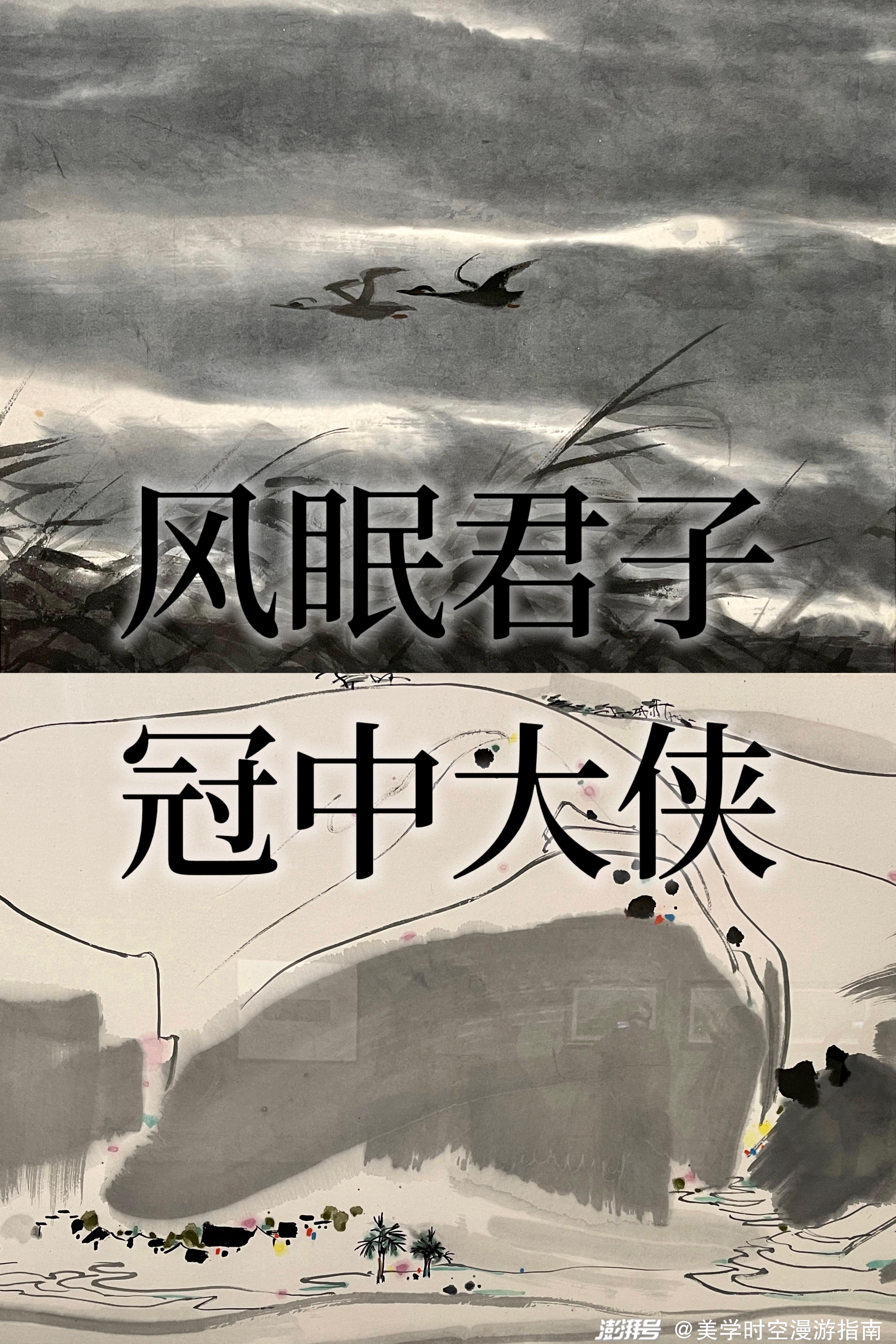

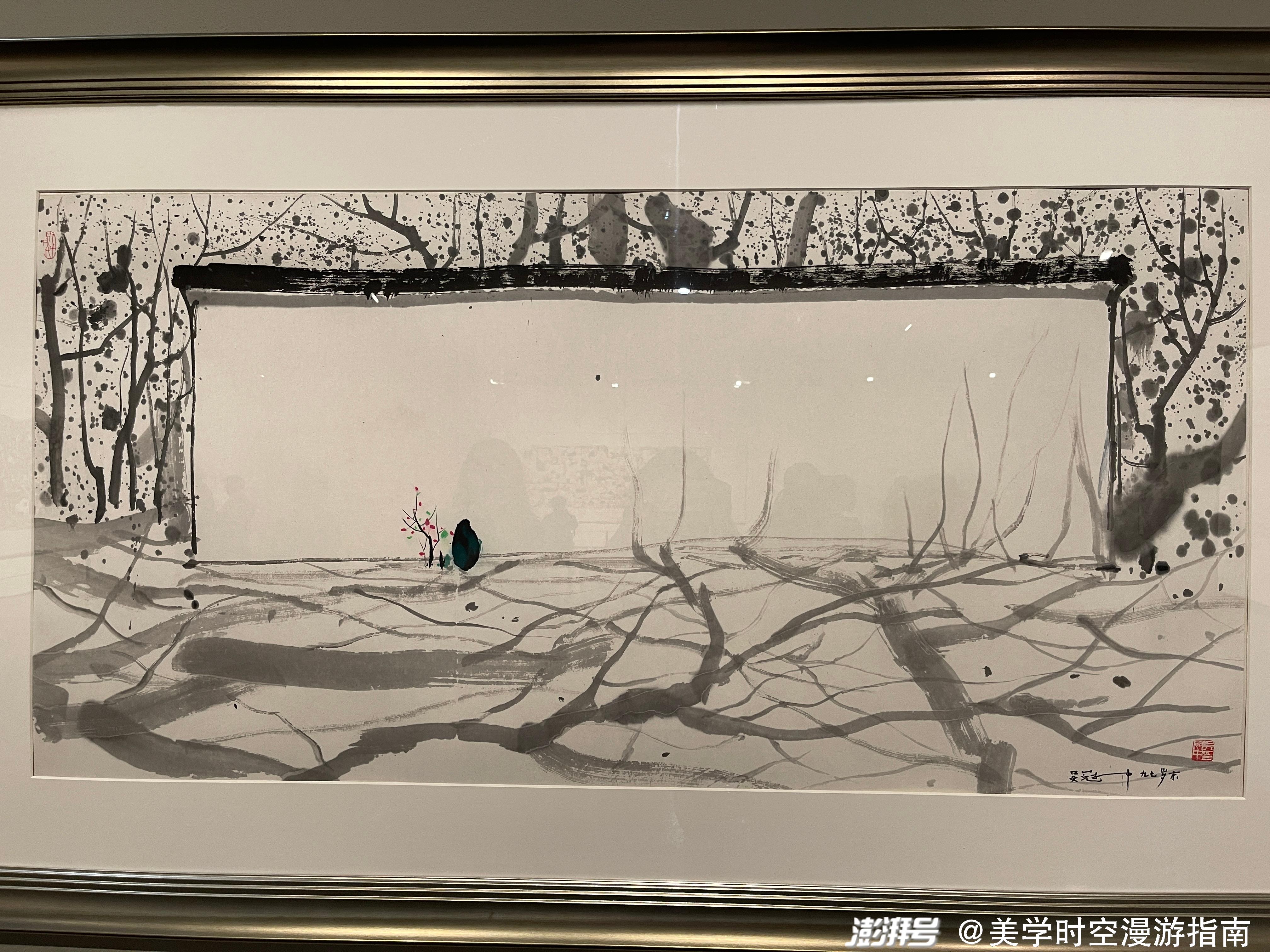

中華藝術宮的“中國式風景——林風眠吳冠中藝術大展”,我還是想向所有人重新介紹一下吳冠中。

吳冠中的畫非常好,但在我這兒,比他的畫作更吸引我的是他的個人魅力:有赤子之心而無油膩之氣,為人正直,言辭犀利,忠于愛情,才華橫溢——注意,這里說的才華不僅僅是他的畫。

他不但是畫家,也是作家,夸張點說,以現在出版的海量書籍作品的水平來看,他簡直是被繪畫耽誤了的文學家。

而這一切恰到好處的成就了吳冠中:一個獨一無二的藝術家。

在展覽墻上介紹里,開篇文字就提到他是“有爭議”的藝術家。但堅持保有這種“爭議”才是他可貴的勇氣與人品。

林風眠與吳冠中大展,兩個放到一起看,林風眠是看得很傷感,越到最后越是意難平。

走到最后,看到1980年他人在香港,還在一心一意的念著要畫出1960年的畫。簡直令人心碎。

因為他當年毀畫時,學生舍不得極了,一直央求他攔著他,然后他手里不停,嘴里對學生講著:“我以后還可以再畫出來。”

但真正看到了他20年后畫出來的作品,只能說,即使是畫家自己去窮盡顏色,也無法再現當年的心境與時光。

如果說林風眠是詩詞婉約派,那吳冠中大概就是豪放派了,頗有東坡余韻。

如果說林風眠的一生是BE美學(bad ending),那么好在,看完他再走進吳冠中的大廳,轉角就收獲了HE(happy ending),加上這次展出吳冠中的大幅也多,看得整個人酣暢淋漓,盡情盡興。

1.學霸

吳冠中從小就是“別人家的孩子”。小學第一,進了最好的中學,剛開始有好學校來的好學生排在他前頭,可到了期末考試,他還是第一名。

看他自己怎么講的:

“高小畢業了,該上中學,江南的名牌中學我都敢投考,而且自信有把握”;

“我如愿考進了無錫師范。憑優異的成績,我幾乎每學期獲得江蘇省教育廳的清寒學生獎學金,獎金數十元”;

“我改而投考浙江大學代辦省立工業職業學校的電機科,工業救國,出路有保障,但更加難考。我考上了”;

這就是層層考出來的學霸,而且他一開始的專業也是難考的工科。不做畫家,想必他作工程師也很厲害的。

然后?

——然后,17歲的吳冠中遇到了宿命中的朱德群。

“一個星期天,朱德群帶我參觀他們藝專。我看到了前所未見的圖畫和雕塑,強烈遭到異樣世界的沖擊,也許就像嬰兒睜眼初見的光景。我開始面對美,美有如此魅力,她輕易就擊中了一顆年輕的心。十七歲的我拜倒在她的腳下,一頭撲向這神異的美之宇宙,完全忘記自己是一個農家窮孩子,為了日后謀生好不容易考進了浙大高工的電機科。”

吳冠中家里條件并不富裕,從小村莊里走出來的孩子,去學工科,是多少父母的終極理想。可窮孩子想學藝術,那便沒有別的法子,只有去爭獎學金!

“喜從天降,日本投降了,此后不久,教育部考選送歐美的公費留學生,其中居然有兩個繪畫名額,我要拼命奪取這一線生機。我的各門功課考得都較滿意,唯有解剖學中有關下頜骨的一個小問題答得有些含糊,為此一直耿耿于懷,悶悶不樂。到沙坪壩街頭去看耍把戲解解愁吧,那賣藝人正擺開許多虎骨和猴頭,看到那白慘慘的猴頭下頜骨,真像箭矢直戳心臟似的令我痛心!直到幾個月后,留學考試發榜,我確知被錄取了的時候,這塊可惡的下頜骨才慢慢在我心頭松軟下去。”

讀到這兒了,我突然懂了,之前在硅谷和一個清華的博士聊天,話頭是說,都已經畢業這么多年了,啊,又做了關于考試的夢。我說夢到自己還有大題沒寫完,交卷鈴就響了。對方心有戚戚焉:是啊,我也做過這樣的夢!——我夢到自己:“這次又沒有考第一!”

人和人的悲歡并不相通,比如學霸的遺憾是在夢里沒有考到第一名。

吳冠中是學霸,但也刻苦自學法文:“我教課之暇便到中央大學旁聽文、史課程,主要是法文。我將工作之余所有的時間和精力全部投入學習法文,聽大學里高、低各班法文,找個別老師補習,找天主教堂里的法國神父輔導,從舊書攤上買來破舊的法文小說,與各種譯本對照著讀。每讀一頁,不斷查字典,生字之多,一如當時吃飯時撿不盡的沙子稗子。”

學好了法語,吳冠中就可以盡情的交流了,包括但不限于懟人:

“那時代參觀博物館的人不多,在盧浮宮有一次只我一人在看斷臂的、維納斯,一位管理員高傲地挖苦我:在你們國家沒有這些珍寶吧?我立即反擊,這是希臘的,是被強盜搶來的。你沒有到過中國,你去吉美博物館看看被強盜搶來的中國珍寶吧。這次,我的法語講得意外流利。”

2.任性

吳冠中在杭州藝專快畢業時,學校遷到了重慶璧山,他發現:“常見到著紅衣的姑娘和兒童,那紅色分外亮麗,特別美。突發靈感,我自己應做一件大紅袍,天天披在身上,仿佛古代的狀元郎。”

于是他找同班同學借錢,做了一身朱紅袍穿上,真正意氣風發:“正是晚飯時候了,大家一同到飯堂,滿堂波動起來,歡迎紅色英雄的出場,笑聲掩蓋了批評聲,我自己覺得好看,全不在乎誰的褒貶,那借給我錢的女同學也很得意她成功的資助。”

想想那畫面,在青山碧水之間的小徑中,遙遙行來了一位朱袍少年郎,那份瀟灑肆意的任性,張揚跳脫,實在是令人心生向往啊!

可惜和林風眠一樣,他只畫了幾幅西藏人像,受到“丑化工農兵”的批評后就“轉向泥土草木,轉向風景畫,風景里是否可暫且安身立命呢?也許。這便是我由畫人物而轉向風景的緣由。”

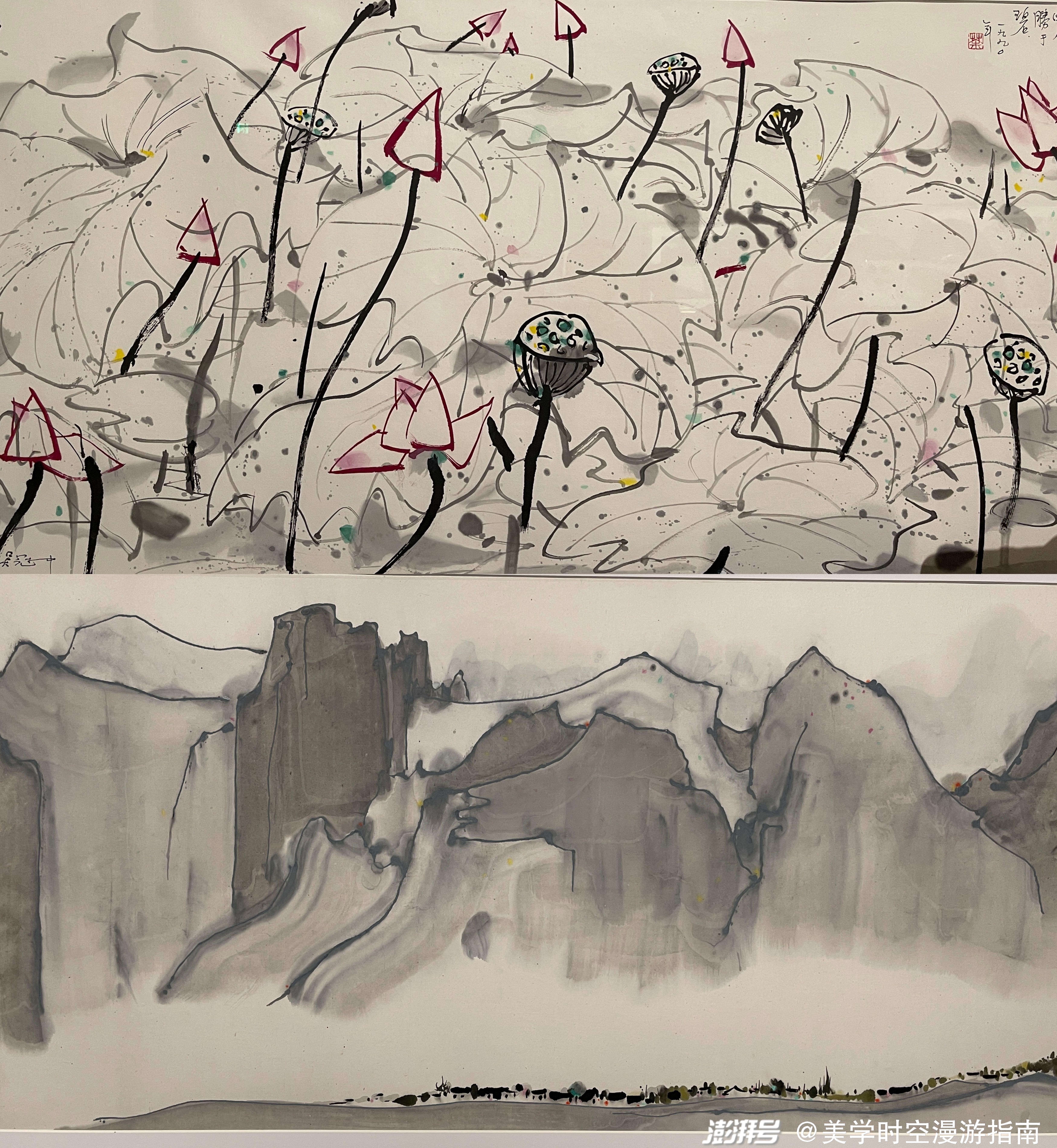

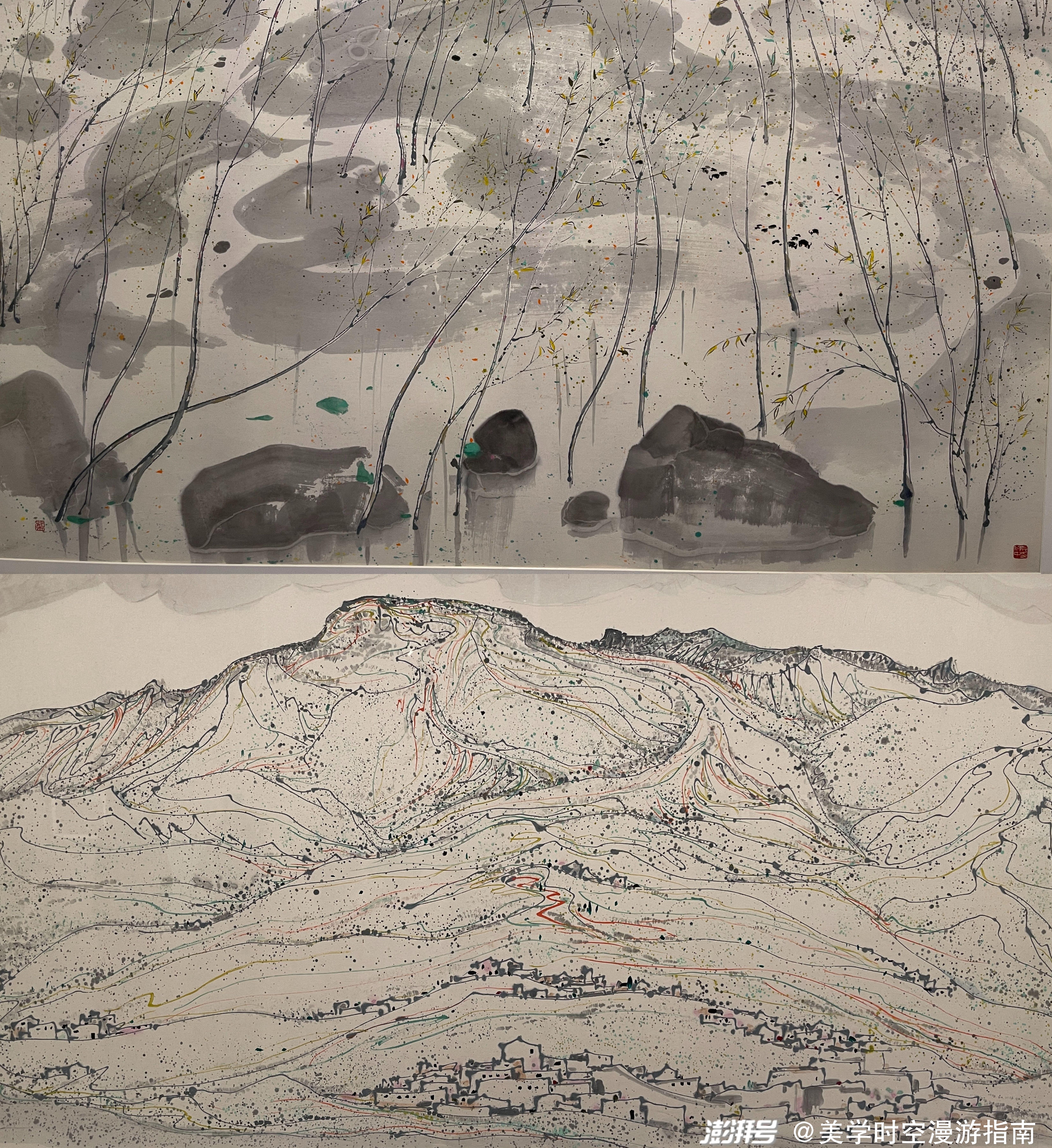

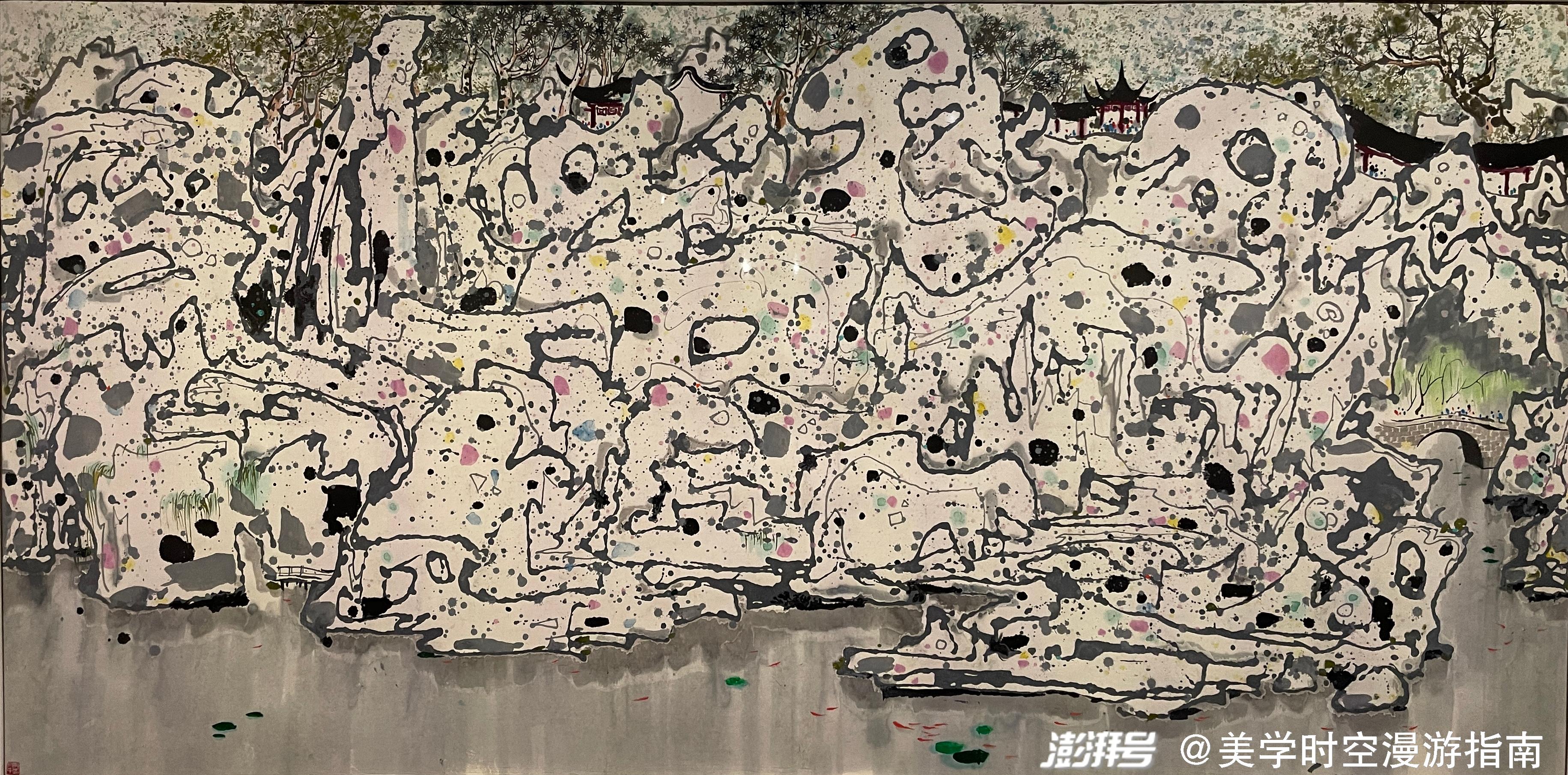

就在這長年累月的摸索與思考中,吳冠中在中西方美學交匯的基礎上突破了:

“我說文人畫有兩個特點:一是將繪畫隸屬于文學,重視了繪畫的意境,是其功;但又往往以文學的意境替代了繪畫自身的意境,是其過。另一特點是所謂筆墨的追求,其實是進入了抽象的形式美的探索,窺見了形式美的獨立性。由于傳統的民族心理習慣的熏陶,我愛繪畫的意境;由于對西方現代藝術的愛好,我重視形象及形式本身的感染力。魚和熊掌都要,我不滿足于印象派式地局限于一定視覺范圍內的寫生;我也不滿足于傳統山水畫中追求可游可居的文學意境。”

如同一個寂寞的武林高手,在日復一日的修煉中,他有了自己的大道。

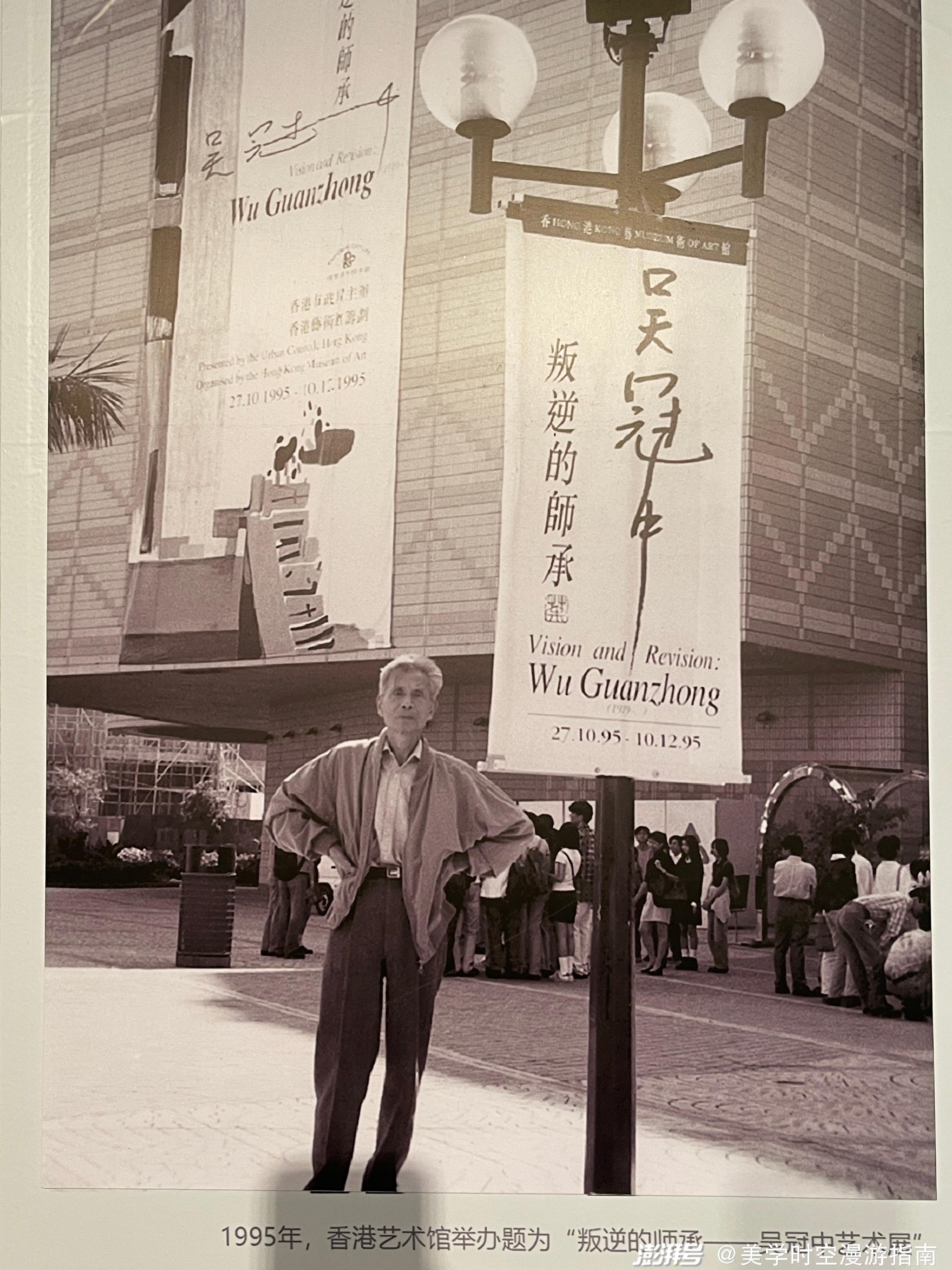

吳冠中有著自己的驕傲,1995年在香港辦畫展,定下來的主題就是“叛逆的師承”。看這五個字,覺得他是又狂又倔,又可愛。

3.俠義

留法最后,吳冠中還是決定回國:“暑假后即使國內情況更糟,我仍愿回來。火坑大家一齊跳。我似乎嘗到了當年魯迅先生拋棄醫學的學習,決心回國從事文藝工作的勇氣。……”

多年以后他在文章里回憶:“我自愿歸來,如果入了地獄,也絕不肯向他們訴說。走進地獄的盡頭去,我有犧牲自己生命的權利,寧讓人咒罵,不讓人嘲笑,更不愿讓人憐憫。我在完全孤獨中探尋自己的路,路很窄,且多獨木橋。”

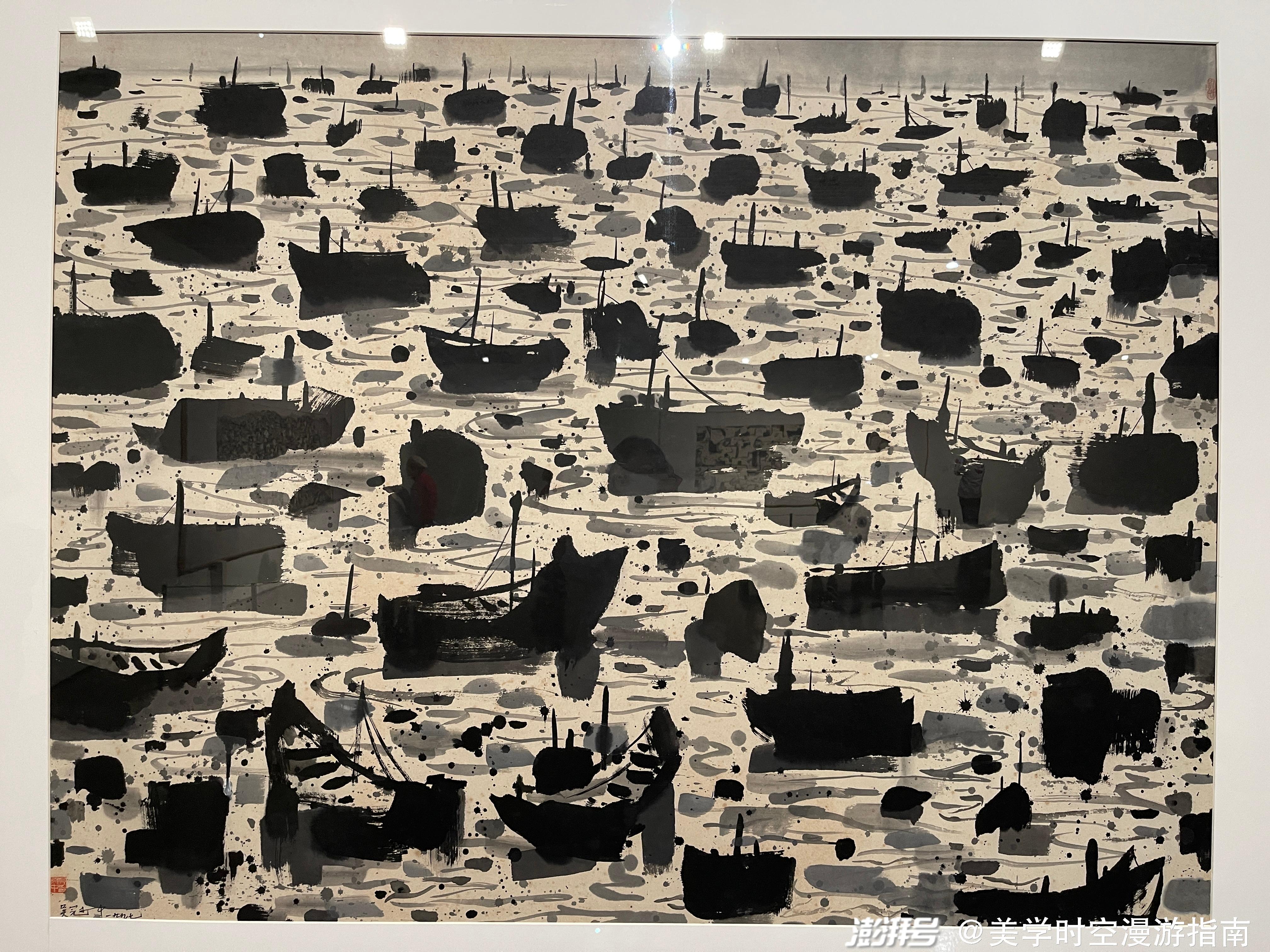

可就在這窄窄的路上,吳冠中得到了自己的大道。他的作品有神韻有呼吸。有著一眼就把人拉進畫框里的巨大吸引力。

那就是美的力量。

4.真情

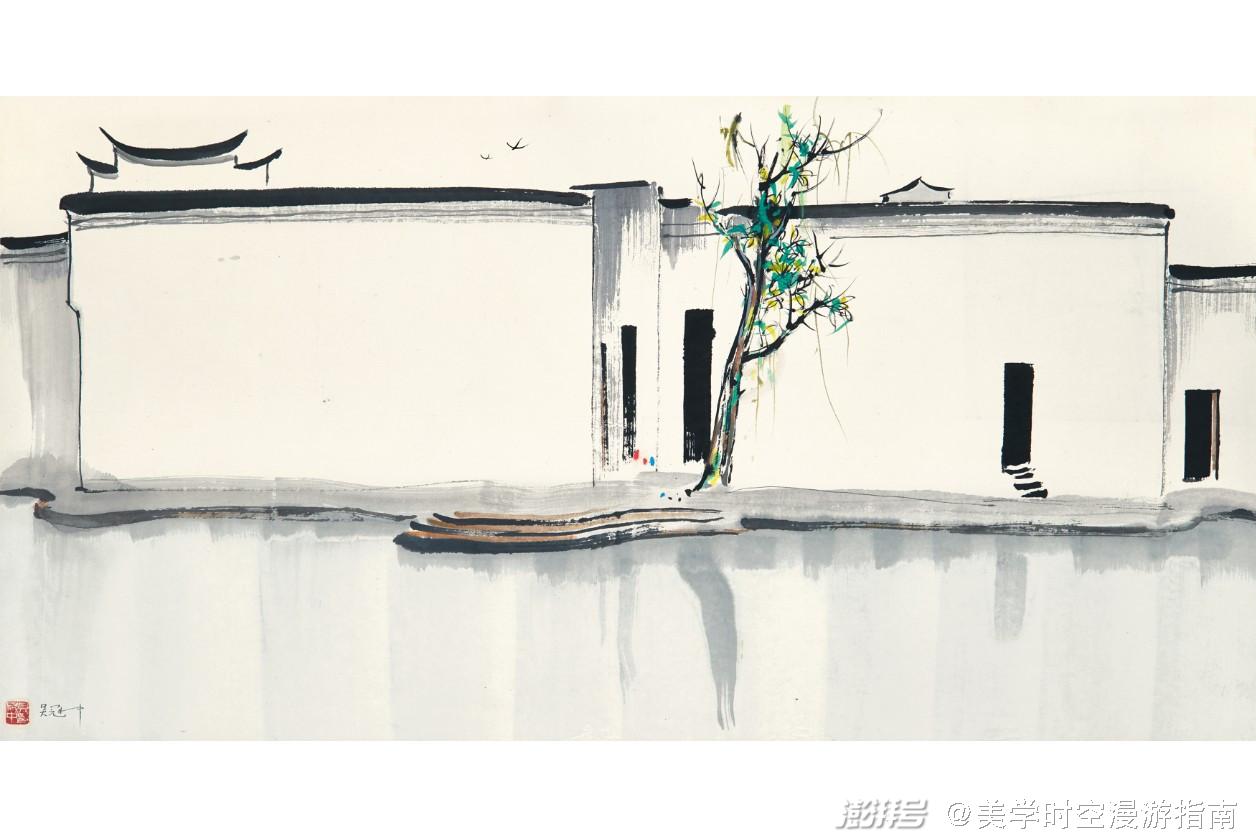

雙燕

雙燕創作背景:“有一段時期,他和她單位的勞動地點相距只十余華里,有幸時能獲得星期日被允許相互探望。探望后的當天下午,他送她或她送他返駐地,總送到半途,分手處是幾家農戶,有一架葡萄半遮掩著土墻和拱門,這是他們的“十里長亭”。當下放生活將結束返京時,他特意去畫了這小小的農院,畫面并飛進了兩只燕子,是小資產階級的情調了,不宜泄露天機。”

“《雙燕》著力于平面分割,幾何形組合,橫向的長線及白塊與縱向的短黑塊之間形成強對照。蒙德里安(Mondrien)畫面的幾何組合追求簡約、單純之美,但其情意之透露過于含糊,甚至等于零。《雙燕》明確地表達了東方情思,即使雙燕飛去,鄉情依然。橫與直、黑與白的對比美在《雙燕》中獲得成功后,便成為長留我心頭的藝術眼目。”

5.創作

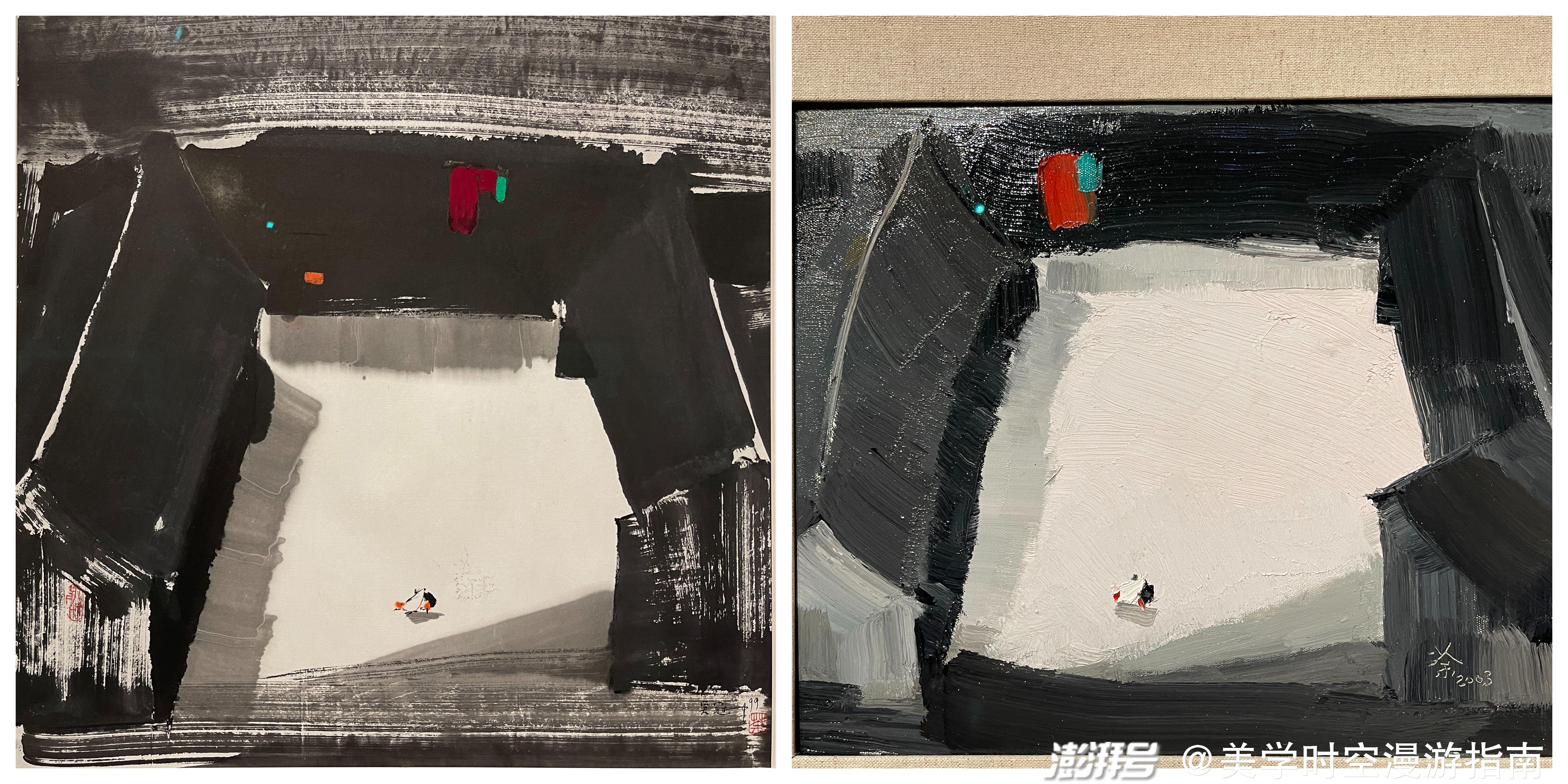

“感到油畫山窮時換用水墨,然而水墨又有面臨水盡時,便回頭再爬油彩之坡。”

左圖水墨,右圖油彩

“我買地頭寫語錄的小黑板制作畫板,用老鄉的高把糞筐作畫架,同學們笑稱糞筐畫家。糞筐畫派主要畫玉米、高粱、棉花、野花、冬瓜、南瓜……”

看吳冠中自傳之前,我以為再怎么看文字,也不如去看他的畫。

現在看完了《我負丹青》,又覺得一定要讀他的文字,他的文字把畫面之外的故事補充完整了。文字與畫面交相輝映著,閃爍著靈魂忍痛雕琢后的光芒。

比如,他寫后來多年以后,再去巴黎和熊秉明會面,“我們在母校附近往昔常去的一家老咖啡店里長談,額頭的皺紋對著額頭的皺紋,兩個年輕人在這咖啡店里老了三十年。”

他形容自傳末尾的年表:“年表,那是生命支付的賬單,備查支付的誤差。”

他的歸納總結:“抽象形式,仍不過是作者具象風格的演變和進展,因作品的動律永遠緣于作者心臟的搏動。”

他毫不客氣的藝術評論:“美國畫畫幅均大,出了博物館便難找歸宿。今日世界上似乎大畫成風,大都為了展出時凸顯身手,這些畫件除博物館收藏外,展畢便成廢物。而博物館里這類廢物亦多,建多少博物館亦容不下太多的廢物,應建一個超大的廢物博物館,容雄心勃勃的畫作進去一展,然后歸入廢物處理場。”

他以驚人的洞察力寫自己的父母:“父母是一對誠信的苦夫妻,但沒有顯示愛情,他們志同道合為一群兒女做牛馬。大約四五十歲吧,他們就不在一個房睡覺了,他們沒有品嘗過亞當夏娃的人生,他們像是月下老人試放的兩只風箏。”

“風格是作者的背影,自己看不見。”

我們從他的畫作與文字中,看到了這個活生生的、真誠的藝術家。

他有著不羈的靈魂。

參考閱讀:

《我負丹青:吳冠中自傳》

《生命的畫卷》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司