- +1

二月河自述早年經歷:在剿匪的部隊里長大

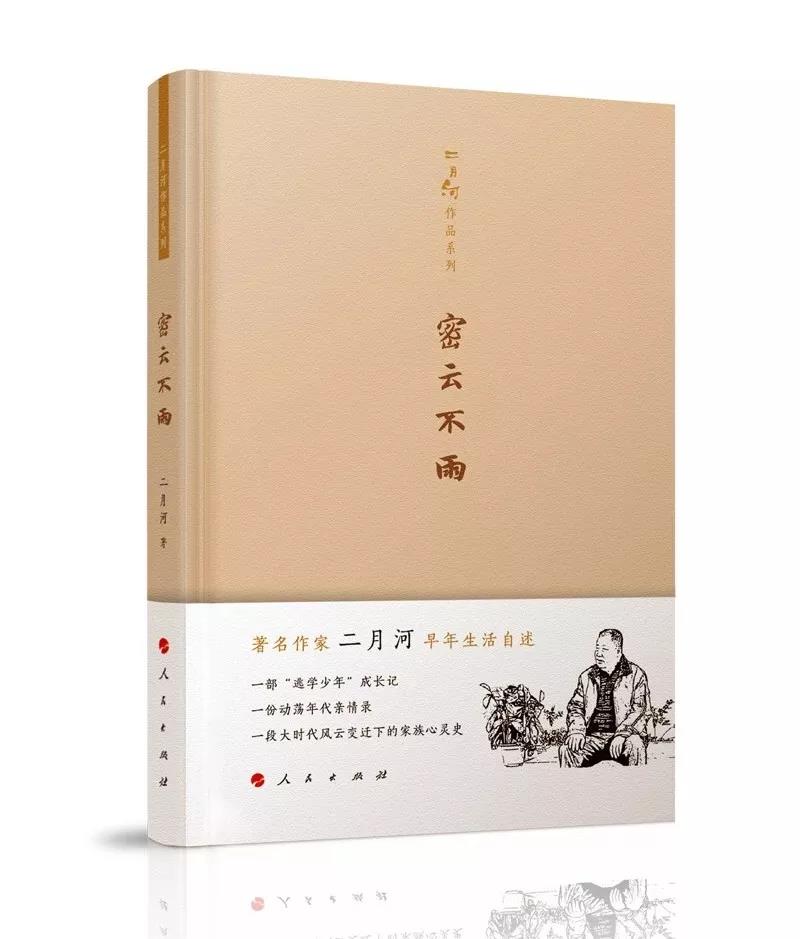

【編者按】

著名作家二月河于今日凌晨病逝,他在其早年生活自述《密云不雨》(人民出版社,2018年8月)這本書中,回憶了自己的童年和家庭生活,澎湃新聞經授權刊發文章節選。

我很快就習慣了母親,也習慣了她的習慣。我明白了“大人們都在打仗”。因為無論開會、集合,公安局和軍隊無甚區別,都列隊。吃飯時架槍,顯得很緊張。但叔叔們似乎沒人緊張,集合就唱歌,這使我很新奇:人“說話”還有這么好聽的聲音?戰士們閑了就擦槍,一邊擦一邊哼曲兒。我就在那里扒著石頭凳子瞪著眼睛呆看。

欒川縣公安局設在一個很大的四合院,不止一進,院落很深,母親就住在第一進院的西廂房里,前面庭院是幾株梧桐樹。出了大門一片空場,大約是打麥場,場西北是幾株高大的梨樹——西廂房背靠院外,是大山,長著茂密的雜樹。

記憶中我在欒川沒見過父親。跟著母親也不是形影不離,那是剿匪最緊張的年月。父母親都極忙,我經常是“叔叔們照料的”。父親晚年,有一次我問過他:“你平生最兇險的時期,是不是在昔西無人區?”

父親笑了,說:“和日本人打交道,很簡單,他在明處,我們在暗處,不要被他捉到就是勝利。和國民黨打仗也簡單,他們的兵根本不能拼刺刀,手榴彈一響,說明戰斗要結束了。欒川剿匪復雜兇險,打入我們內部的土匪,假投降的,收編之后又反水的,在我們內部搞投毒,暗殺的……得時刻警惕……”

她雖然不能時時照料我,但她“看”得我很緊,總有“叔叔”在我身邊的。母親也隨身帶槍,有時她還騎馬挎槍下鄉。那時全國尚未解放,但大形勢勝利已成定局。我看母親總是英姿勃勃的,“很勢派”,因為沒有什么女同志,她很“搶眼”。

帶我的小戰士經常指著我向人介紹:“馬股長的兒子,調皮搗蛋極了。”然而我怎樣“調皮搗蛋”已全無記憶。父親后來告訴我:“你那時膽子大,部隊集合開大會,你就在戰士隊伍里鉆來鉆去,從這一列鉆到另一列,人們都問‘這誰家的孩子’?”

欒川兇險,當時殺機四伏。我雖然小,也能聽懂他們的只言片語,有時是說哪個鄉被土匪夜襲洗劫;有時說某某人又反水投敵;有時甚至說“縣城已經被包圍”。前線不知道在哪里,但從“前線”抬下來的傷員——打斷了腿的,打掉了腳趾的,打得胳膊血肉模糊的,還有一個被割掉耳朵的……有時公安局擺得滿院都是,供應開水的大鍋就支在公安局大門前的空場上。

母親每天晚上回來,點上燈第一件事就是擦槍——我自己當了兵才知道,槍如果沒有開火,是不必每天都擦的。她的槍是一把“雙筆劍”,我也是聽她和另一個叔叔對話才知道的。

“今天繳了一把,比你的這個好,烤藍都是新的。”那叔叔說,“馬股長,給你換一把吧。”“不用。”母親說,“我用慣了,它(槍)就聽我的。”

……攤開一個黃布包,把零件拆下來,再打開雞油(機油)瓶子,活潑潑的小黑魚一樣的零件在她手中跳動著,沐浴擦洗,不一會兒便又重新組合起來。

這幾乎是每晚必見的一個鏡頭。我只是奇怪,那些當兵的也擦槍,破布爛線油乎乎臟兮兮的亂七八糟,而我母親的“擦槍布”總是有條有理,看上去要干凈很多,每次擦完,她還要重新疊好,利利索索再包好。

擦完槍,她會到床邊看看我,用手逗我一下,然后取紙取筆,去寫字了……

沿西廂房向北過了第二進院子,第三進院子沒住人,是個破倉庫——我今天回憶起來,仍是十分驚異。這進院子沒有門,更沒有鎖,所有“繳獲的”戰利品都垛在這里敞著,似乎是沒有人看管,但也可能有人看管,只是不看管我而已。至今想去仍覺得驚異——這里有許多槍,品類極雜也很破舊,從“漢陽造”到三八式、沖鋒槍、破迫擊炮筒、“老土樁”、寬背大刀、匕首、長矛……所有物件應有盡有,還有請神用的黃幢、黃幡、黃羅傘、黃幔、香爐、銅佛之類,是迷信用品。

這也還罷了,另有幾個箱子靠墻根,圍欄可一躍而過,里邊全是銀圓,箱上垛的麻袋里也是銀圓,散落在過廂走廊的塵土里。還有一些黑中泛黃的東西——我問了母親,那是“大煙土”。

我從里頭取出過一塊銀圓,學著街上小朋友(他們當然是銅圓)用銀圓背兒往墻上砸,看它能反彈多遠。但母親當晚就收走了——她每天都要掏一掏我的口袋,彈弓呀、小刀呀、鐵絲呀,她認為不安全的東西全部扔掉。

現在回想起來,這些繳獲的戰利品就那么幾乎露天地堆放,真的不可思議。按現在的思維去想,公安局只要有任何一個人“想發財”就能立即像氣球一樣膨脹起來,那實在是沒有賬目也極粗于管理的巨大財富——這真不可思議,大家的心思都不在錢上;共產黨就要得天下,“改朝換代”的節骨眼,人們的興奮點與金錢毫不相干,全都撲在事業上——公安局內外從伙夫到馬夫,工作人員挎槍匆匆來往,沒有一個人向那破倉庫看一眼。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司