- +1

館長對話|世博會博物館劉文濤:做好展覽,站在上海看世界

2024年“5·18國際博物館日”的上海主會場活動今天在黃浦江畔的世博會博物館舉行。

舉世矚目的2010年上海世博會為上海這座城市留下眾多遺產,世博會博物館就是其中之一。在國際博物館日前夕,澎湃新聞走進世博會博物館,與調到世博會博物館正好整整一年的世博會博物館館長劉文濤進行了對話。

這位有著中國三家一流博物館任職履歷的館長,暢談了她心目中的博物館展覽、教育與研究,以及這一年來世博館的成長和轉型。

“一個博物館最重要的產品還是展覽,世博會博物館在探索自己的發展路徑,努力成為浦江之濱一座富有標識度的文化地標。我們這樣的博物館,能夠站在上海看世界,這就是我們的優勢。”劉文濤說。

2017年5月,世博會博物館落成于上海的浦江之濱,這是迄今為止世界上唯一全面展示世博會專題的博物館,也是國際展覽局唯一官方博物館和官方文獻中心,它記錄了中國2010上海世博會的盛況,也向世人展示了自1851年以來,世界范圍歷屆世博會為推動近代人類進步所做出的不可替代的貢獻,被稱為“承載歡樂記憶的容器”。

上海世博會博物館 夜景

后世博時代,作為一家年輕的成長型博物館,世博館也在探索自己的發展路徑,努力成為浦江之濱一座富有標識度的文化地標。與中華藝術宮隔江相望,面向黃浦江極具張力的建筑,充足的草坪與戶外空間,講述世博會歷史且呈現開放式結尾的常設展,中國真正意義上的第一座國際合作建館的背景、以世博會為主題的專題博物館,年輕的隊伍……很少有哪家博物館同時匯聚如此得天獨厚的優勢和難以忽視的資源短板,亦如它充滿張力、異形的建筑體外觀——云與河谷、歷史與未來的強烈碰撞。

世博會博物館局部特寫

2023年5月,開館6年后的世博會博物館迎來新一任館長——劉文濤。

在南京博物院工作過15年,擔任南京博物院副院長,在故宮博物院掛職1年,任院長助理,去臺北故宮博物院訪問兩個月,全面深入了解臺北故宮博物院的運營模式,再到上海博物館任副館長3年……劉文濤在中國最一流的幾家博物館都轉過一圈,身上也留下了中國老文博人的烙印。和澎湃新聞記者聊天時,可以感受到她的大氣溫婉,篤定從容,講話聲音溫柔中透著自信,她說正在籌劃的展覽已經到了2027年 ……在世博館整整一年,世博會博物館的名聲耳目所見,確乎是越來越響,很多觀眾專門為看展來到世博館,正如小紅書上一位博主所寫的,“被嚴重低估的世博會博物館,以前也去看過幾次展覽,質量比較參差,久而久之就沒再關注了。沒想到近期的幾個展覽刷新了我的印象!”

世博會博物館館長劉文濤

“我原來任職的都是中國資源性的大館,但是世博會博物館讓我對于中國博物館的多樣性有了更深的理解。它很特殊,來自于國際合作,它也很年輕,但正因為年輕,它有很多的可能性。”劉文濤說。

“你們可以來我們的‘云廳’和世博咖啡廳感受一下,浦江沿岸,對岸是中華藝術宮,站在這里可以看舟船往來,想象當年世博會舉辦時黃浦江兩岸的盛況。”劉文濤始終認為世博館的建筑空間及其與周邊環境的關系是他們得天獨厚的優勢。“最近我們都在花力氣整飭室外的草坪,我們要把2.7萬平方米的綠地都敞開,讓參觀的觀眾可以坐在上面,享受這片綠地,創造人與自然親近的機會。”

“博物館是怎樣的空間,就會吸引怎樣的觀眾。”劉文濤希望,世博會博物館通過兩三年的塑造,可以有比較清晰的受眾畫像,有一定的觀眾黏性。“持續高質量的以展覽為核心的文化產品、具有博物館屬性的文化休閑場所塑造、充滿活力的公園型博物館……”

從三家一流博物館到年輕的世博館

澎湃新聞:到今年5月份,您調任世博會博物館剛好滿1年,談談您的心路變化。應該說您在博物館的工作履歷是非常豐富的,從南博、故宮、上博,再到如今的世博會博物館,在這些知名博物館的工作經歷對您在世博會博物館的工作帶來何種啟發?

劉文濤:我覺得自己非常幸運,20年博物館職業生涯,正好處于中國博物館事業快速上升的時期,時代給了我成長和發展的機會。我原來任職的都是中國優秀的大型博物館,也是資源性的大館,在南京博物院工作15年,又去故宮博物院掛職了1年,在上海博物館工作了3年,對于這類大型博物館的優勢我是比較了解也覺得理所當然:悠久的歷史傳承,扎實的學術積累,豐富優質的館藏,配備齊全的梯隊化的專業隊伍,如果有想做事、能做事的領導,在當前文化強國的大背景與旺盛的社會需求下,就會出現很火的現象。到世博會博物館任職后,使我對中國博物館的多樣性有了更深的理解。因為只有真正成為這家博物館的帶頭人,主持與操作推動一個個項目時,才會發現它和那些資源性大館有很多不同,優勢資源并不是理所當然地擁有。

澎湃新聞:這會給你工作的開展帶來一些困難么?因為你沒有過去熟悉的經驗可循了,現在更多地會面臨一些創新、開拓、破局?

劉文濤:就這種體量的博物館管理來講,我覺得還好。因為之前的任職經歷使我對博物館所有的業務流程有著比較深入的了解,對行業的高標準以及可能的路徑也很清楚。比如在南京博物院15年,完整地經歷了南博改擴建全過程并參與改擴建后全新運營模式的構建。分管典藏、古代藝術研究、展覽、教育開放等工作,這種鏈條式的業務分管,使我對于各環節的職責邊界與需求有清晰的認知;2020年到上博之后,牽頭東館展陳工作,投入到這樣一個優秀的中國古代藝術博物館基本陳列生產過程,體會又是不一樣,在這一過程中也學習到很多。

2016年在故宮的掛職經歷對我來說很特別,我到故宮后寫過一篇文章叫《換個角度看故宮》,原來去故宮,要么是作為游客,要么是出差,看故宮的視角和大家都是一樣的,唯有當我成為故宮的一員,有幸做了院長助理,我才了解到它背后的生產運作機制和布局與方向,明白故宮“何以故宮”。掛職期間,我還跟著單霽翔院長成為中國南海博物館建設的專家組4位成員之一,也看到中國有這樣一個獨特的博物館在一年時間內,從挖下第一鍬土,到建成向公眾開放,這個速度,真是體會到“一切皆有可能”,這些都是很難得的經歷。到世博會博物館后,我要做的是和團隊一起,探索并實施符合這個館特色的發展路徑。

打造充滿活力的公共文化綜合體

澎湃新聞:你履歷那么豐富,中國最一流博物館的履歷,所以由你來牽頭運營管理世博會博物館,履新這一年來都有哪些規劃構想?

劉文濤:到世博會博物館后,首先是調研,與團隊充分溝通,在發展觀念上達成共識。我們博物館的人不多,但各有自己的強項,有些很優秀,是上海世博會的干將,但他們面臨著從世博會到世博會博物館的轉型過程。我希望通過溝通,能與團隊在發展理念上達成共識,同頻共振,這樣后面做事就比較容易推進。其次,既要看到自己的短板,也要充分發掘自己的長項。中國大多數以文物為主的文史類博物館的資源優勢我們不具備,但我們要看到自己的優勢,比如國際屬性,作為國際展覽局的唯一官方博物館,在很多文化機構在尋求走出去的路徑的時候,我們天然就具備這種優勢。我們有真正意義上的中外共建理事會,外方的理事成員,來自國際展覽局、哈佛大學、日本世博會等等,我們已成功參加了包括韓國麗水、哈薩克斯坦、意大利米蘭、迪拜世博會,明年還將參展日本大阪世博會。這都是我們充分發揮民間交流作用的有利平臺。還比如,我們還要看到我們的區位和建筑優勢。在上海這樣一個國際化大都市,在黃浦濱江沿線擁有4.6萬平米的館舍和2.7萬平米的室外綠地空間,建筑本身充滿了張力,充滿未來感。這么好的地方,一定要利用起來,發揮它們最大的效應,讓它充滿活力。所以我們要發掘國際資源與地理區位等優勢,加強館內外、業內外、國內外聯動,提升認知度、傳播度、美譽度,培育更有力量的團隊,推出更受歡迎的文化產品,塑造更優秀的品牌形象,打造更具吸引力的公共文化綜合體。

夜色中的世博會博物館

澎湃新聞:你提到說世博會博物館是一座年輕的博物館,有很多可能性,能給公眾勾勒下大致會有哪些可能性? 或者說你覺得世博會博物館應該有怎樣的氣質。

劉文濤:如果說氣質的話,我想象中,它應該是年輕、時尚有活力的。可能性很多,我覺得它應該更有方向感,成為有活力的公共文化綜合體。為什么強調是綜合體呢?博物館是公共文化服務機構,我們又來源于“城市讓生活更美好”的上海世博會,分析我們的優勢與劣勢,以及國際化大都市下的社會需求,我們可以致力于打造引領未來美好生活的公共文化空間,可以強化它的文化休閑功能。所以我們的公共空間也做成泛展陳空間,室外也要為休閑創造條件;最近我們都在花力氣整飭室外的草坪,我們要把2.7萬平方米的綠地都敞開,讓參觀的觀眾可以坐在綠地上,享受這片綠地,創造人與自然親近的機會,做“公園型博物館”。 我們想做兒童型友好博物館, 近期我們還在計劃把原來利用率不高的空置充分利用,打造一個兒童繪本閱覽室。也正在跟高校學生團隊切磋,探討把類似輕型的戲劇帶到公共空間的可能,這樣家長帶孩子過來就很省心,可以看書,可以看展,也可以去草地上發呆、曬太陽……。

社教活動 手賬市集

從文化產品的給予上,希望能逐漸形成自己的展覽體系,打造自己的展覽品牌。

我常跟館里的同事說,我們博物館是怎樣一個空間,就會吸引怎樣的觀眾。對于觀眾的預期,我們一方面希望有量上的增加。去年我們共接待觀眾量92萬,跟疫情前2019年的44萬相比已經翻了一倍。除了觀眾量,其次還希望吸引目標觀眾,比如親子家庭、時尚的年輕人等,這就需要我們能夠提供優秀的文化產品,包括空間營造,讓他們覺得自己是屬于這個空間的,跟我們調性是相合的。

社教活動 專題音樂會

聚焦跨文化和設計類展覽

澎湃新聞:近年來,世博會博物館非常重視國際交流展覽,相繼推出“璀璨萬象——英國V&A博物館珍藏吉爾伯特精品展”、“粹美東方——加拿大皇家安大略博物館藏日本文物展”、“洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展”等,它們的共同特點是聚焦中西交流和不同文化間的對話,你們是基于何種理念策劃不同的展覽?未來還有哪些展覽計劃?

劉文濤:博物館最重要的文化產品還是展覽。上海的獨特之處,還在于擁有眼光挑剔、素質比較高的觀眾群,這些觀眾只要有好的文化產品就會形成熱度。我們正在展的“洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展”最近在小紅書上挺火,受到好評很多,用小紅書的多半都是年輕人,我感覺這挺好,因為當我們持續不斷地輸出水準在線的展覽之后,就會成為觀眾愿意去打卡參觀的清單。

“洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展”展覽現場

“璀璨萬象——英國V&A博物館珍藏吉爾伯特精品展”展覽現場

我們計劃做什么樣的展覽?我們也在厘清品牌發展定位。以展覽為例,擬圍繞“匯融·世界”“設計·世界”“博覽·世界”三大主題,打造特色臨展體系。中西融合一直是我們的一個特色辦展方向,比如我們從去年到今年做的三個重要展覽都立足于跨文化表達。“璀璨萬象——英國V&A博物館珍藏吉爾伯特精品展”主要展示V&A博物館藏金銀器;“粹美東方——加拿大皇家安大略博物館藏日本文物展”是從生活美學角度解讀加拿大皇家安大略博物館藏日本文物;“洋瓷與華彩——香港中文大學文物館藏廣琺瑯特展”呈現中西文化的交融。世博館本身具有促進國際交流的使命,可以說是基因決定,我們的展覽不應該只著眼于“世博會”,而是要發揚“世博精神”,“世博精神”注重全球文化的一匯聚交流與共享。

其次是舉辦設計類的展覽。世博會從誕生之日起就促進了全球設計理念的變化,無論是在建筑、工藝還是時尚方面。1851年在倫敦舉辦的首屆世博會就催生了世界上最知名且領先的藝術和設計博物館維多利亞與艾爾伯特博物館(V&A),所以我們跟V&A的合作也會繼續,設計類的展覽也會繼續做。

第三就是我們一直在做的世博會,這也是跟我們世博會博物館的定位和職責息息相關的一大領域。

世博會博物館參展2017阿斯塔納世博會

當下,各種數字類的展覽也越來越多地走進公眾的視野,科技與藝術緊密結合,煥發一種獨特的魅力,當前我們正在展的“一夢華胥——中國皮影光影藝術展”就是這種展覽。

“一夢華胥——中國皮影光影藝術展”實物展品

世博會博物館展出的文物

澎湃新聞:你提到世博會博物館的展覽已經規劃到2027年,可以提前劇透么?

劉文濤:跨文化交流展一直是我們的辦展方向,所以我們比較關注國際上比較符合這類主題的展覽。我們跟巴黎博物館聯盟有在接洽中,明年可能會推一個比較重磅的設計類展覽。我們正在談一個跟時尚相關的展覽檔期排到了2027年。今年下半年,我們會跟安徽博物院合作舉辦“潘玉良大展”,這個展覽我們主要想挖掘她和上海的關系,她是第一個從上海走出來登上國際舞臺的女性藝術家。

澎湃新聞:展覽之外,我們如何推進館藏和學術交流?世博會博物館的館藏是不是以世博會遺留下的捐贈品、世博相關的檔案文獻收藏為主?

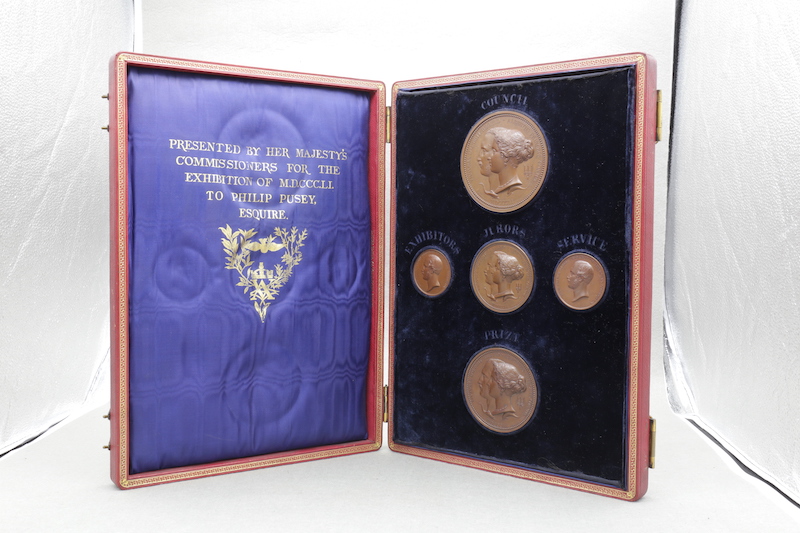

劉文濤:我們館收藏了自1851年英國倫敦世博會至未來各屆世博會的相關藏品。藏品數量近2萬件,除按照世博會屆次分類外,還根據各類藏品在世博會這一歷史事件中的用途分為文獻宣傳品、證章、書畫、生活用具、工藝裝飾品、建筑部件、交通運輸工具等15類。我們館也常年征集世博藏品及文獻。

常展廳4:挑戰重重

常展廳6:世界文明

關于藏品征集,能夠征集歷屆世博會展品,這當然是好的,相當于為未來留下記憶,但世博展品涉及門類廣,且分散在全球,如果特別著力去收藏,也要考慮實際的操作難易。我想,如果能有機會去征集當年的世博會影像,讓這些影像成為一個最豐富最全面的體系,也不失為一個方向。

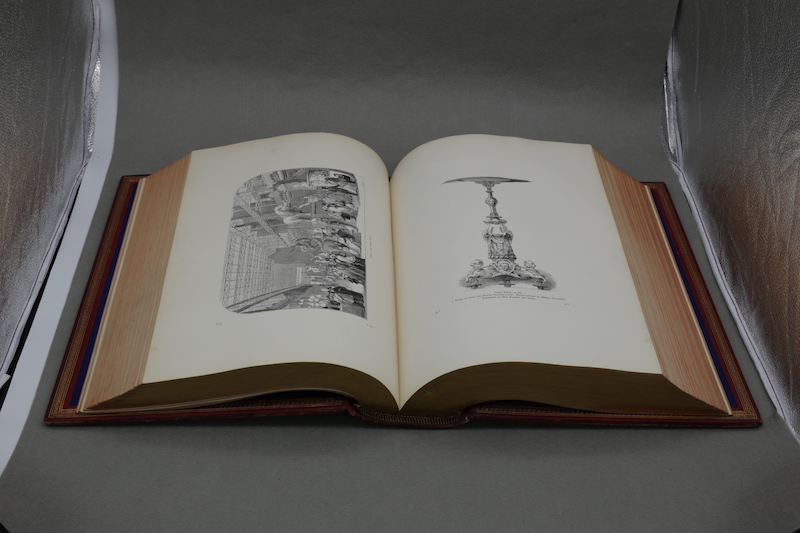

1851官方目錄(展示頁)世博會博物館藏

1851獎章套裝 世博會博物館藏

此外,世博會博物館作為國際展覽局授權的唯一官方文獻研究中心,我們也不斷在全球范圍內收集世博檔案文獻資料,從事與世博會發展相關的研究和文獻記錄。我們希望搭建世博專業信息服務平臺,請全球有能力的專家學者進入這個平臺,這也是我們的職責和使命。

關注非典型博物館

澎湃新聞:近年來,世博會博物館舉辦了很多文物藝術類的展覽,就像你之前所提到的,你們并不具備這方面的館藏資源優勢,如何彌補在館藏方面的局限性與不足呢?否則只能一直倚賴合作辦展為主的路徑,會不會有一些自己原創性的展覽?

劉文濤:首先我們原創性的展覽可以做,也做過。館藏確實不是我們的優勢,但博物館它本身是一個信息的生發地,我們在向觀眾介紹世界文化時,可以并不真正擁有這些文化的承載物,不為所有但為所用,我們想做的是搭建這樣一個平臺,觀眾通過這個平臺可以感受世界文化的多元。歷屆世博會終究也都是一個平臺,半年后終究有落幕的時刻,但這半年間它所散發出的光芒,對未來生活的啟示,是很有意義的存在。中國博物館的常設展里,很少有國際視野,但世博會博物館的常設展是在講述世界。世博館能夠站在“上海看世界”,我覺得這也是我們的著力點。

常展廳7:中華智慧

世博館面臨的真正困難并不是在于藏品,而是在于如何激發活力,讓所有達到標準的資源在我們的平臺上運行,培育我們的黏性觀眾群,這是我們現在需要著力的方向。

雖然我是從傳統的、資源型大館出來的,但因為我們面臨的是不同的資源,以及不同的發展階段,它們的成功從某種程度上說是不可學習與復制的。今天的我比較關注新形態的博物館或者文化場館,關注不那么大的館的成功做法,比如蘇州博物館,比如上海玻璃博物館,比如深圳海上世界文化藝術中心。

澎湃新聞:不少館都說到展覽經費的困難,你們館在展覽經費方面怎么樣?

劉文濤:我們展覽經費不多。我到館后覺得這個問題要解決。因為博物館做文化產品的經費要得到一個基本的保障才能發揮場館的作用。沒有好的展覽、好的文化產品,就會慢慢被公眾遺忘,也比較難發揮作用。財政也有財政的難處,增加經費的可能性也不太大,所以我就在內部動腦筋,壓縮調整其它業務經費,好在大家還是理解的。另外,我們希望每年做些好的項目,用收來的費用,來增強我們的活力與能量。

社教活動 微距攝影

澎湃新聞:5·18國際博物館日臨近,作為一名資深文博人,歷經過中國最一流的三家博物館和一家年輕的成長型博物館之后,你對中國的博物館行業有哪些新的認知?

劉文濤:我們正處于一個博物館事業發展的黃金時代,博物館人大有作為。2008年免費開放前,很多博物館還是門可羅雀。那時,南博每年的觀眾量也就40萬左右,而經過10年的發展,已經實現了10倍的增長,達到400萬以上,這可以說是中國博物館發展一個縮影。現在想起來,第一次看到觀眾排長隊時的感受還記憶猶新,2014年,南博改擴建完成后開放的第一個清明節,小雨持續,博物館門口第一次排起了幾百米的長隊伍,從老大殿一直到院門口,我一下子非常感動,馬上呼叫同事,快來拍照!而現在,這種排長隊是一部分博物館的常態。比如我親身經歷的 2023年上博“從波提切利到梵高”展覽,觀眾的熱情可以說排山倒海,持續了整個展期。博物館人既感到壓力巨大也感到無上光榮,這個案例的成功深可研究。

社教活動 WE talk講座

現在全國在冊博物館6565座,一票難求、大排長隊的博物館深受矚目,但不精確估算也許只占總量的百分之一。博物館的全面、均衡、高質量發展,還有賴那6000座博物館更好地發揮作用,提高使用效益。可能政府、社會各界在政策、經費、人員方面多添一把柴,它們就有閃光的可能,這是我們要呼吁的。建好并培育好,讓公眾享受這些公眾文化服務機構提供的文化服務,相信是政府也是每一位公眾的期待。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司