- +1

六張圖|直播班刷屏背后,城鄉教育差距有多大

12月13日,中國青年報冰點周刊推送了一篇題為《這塊屏幕可能改變命運》的文章,從直播屏幕的兩端:成都七中和近千公里外國家級貧困縣的云南祿勸第一中學,人們看到了技術抹平教育鴻溝的可能。隨著文章的刷屏,輿論場也激蕩出許多正反方向的討論。

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)整理出有關直播班與城鄉教育的若干數據,從中發現:雖然已有研究證明直播班是有效提高鄉村教育質量與升學率的手段,但仍有其他因素在發揮作用,橫亙在城鄉間的教育鴻溝仍然有待填平。

一、“七中模式”不是新鮮事

這可能是人們第一次發現遠程教育能給貧困地區學生帶來這么大的可能性。其實,成都七中網校在2002年就已成立。據成都七中校長易國棟在今年9月所述,目前云、川、渝等八省一市的 245 所高中學校,每天7萬余名學生實時與七中城鄉異地同堂,7000多名遠端學校的教師與七中教師全日制地開展協同教學。

如果再把范疇放大一些,從直播班到網校,中小學的遠程教育在中國已發展了20多年,幾乎與中國互聯網發展同步。第一所網校在1996年就已誕生,只是剛開始時,網校的教育內容實際上都是以文檔的形式來呈現。直到2001年后,隨著多媒體技術和網絡技術的發展,陸續出現了網絡視頻課。

“北京四中模式”提供供學生自主學習的在線資源,學生自行安排學習進度。而“成都七中模式”則是直播課堂,這一模式缺乏學習的靈活性,但對于缺乏自主學習能力的高中生來說,該模式能夠更好的提供學習過程的嚴格管理和實時指導,學生的學習質量能得到更好保證。

那么,嚴格的“七中模式”效果怎樣?

冰點周刊稿件中提到了一個輝煌的數據:“16年來,7.2萬名學生——他們稱之為‘遠端’,跟隨成都七中走完了高中三年。其中88人考上了清北,大多數成功考取了本科”,但隨后有參與過直播班的網友開始留言稱效果并未有如此顯著。

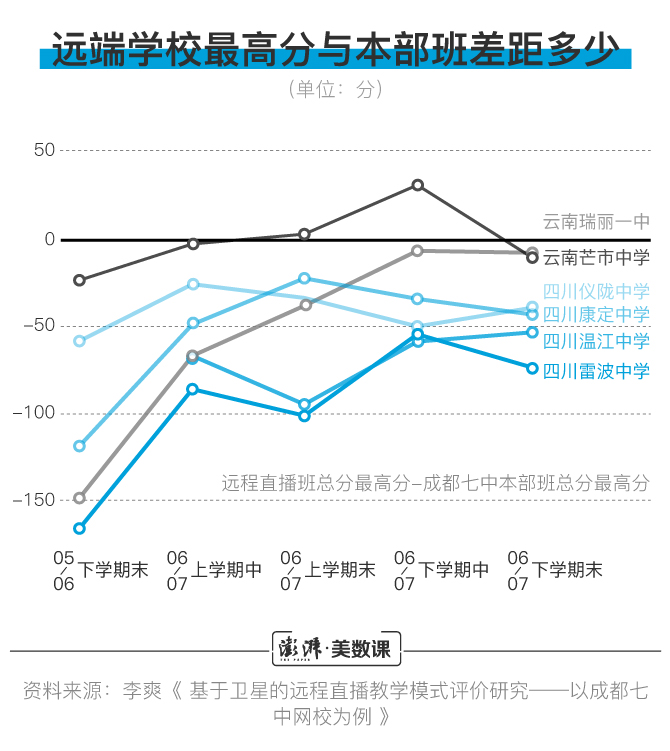

一項由北京師范大學開展的研究得出了這樣的結論:遠端學生加入直播教學后會在第一學期會因不適應而出現成績下滑的現象 , 但適應后成績會得到提升。經過三年的直播教學, 直播班學生成績整體進步明顯, 成績提升明顯優于平行班, 與成都七中本部班差距逐年縮小。

在1630份來自遠端學校直播班學生的調查問卷中,我們看到,有46.0%的學生表示通過直播教學學到了的學習方法,養成了良好的學習習慣,提高了學習能力;有47.6%的學生表示對學習充滿信心,遇到問題都有信心解決;有19.1%的學生表示直播教學這種方式使他們擴大了視野,開闊了眼界,了解到發達地區的情況。

三、少被提及的高校政策傾斜

文章中頗受關注的是遠端學生成績的提升,但文中未提及的是高考招生方面為貧困地區學生所做的改革。

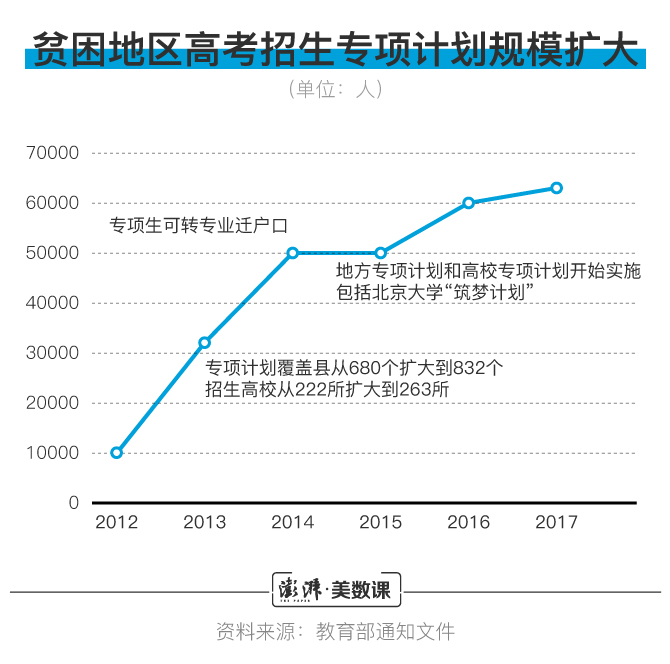

根據教育部數據,從2012年到2017年,針對貧困地區的專項招生規模不斷擴大。2017年貧困地區專項招生計劃所招錄的人數,已是2012年的6倍多。

2015年4月1日,教育部下達關于做好重點高校招收農村學生工作的通知。兩周后,北京大學啟動“筑夢計劃”,招收優秀農村學生。接下來更多的名校推出了面向農村學生的單獨招生專項計劃,像清華大學的“自強計劃”、復旦大學的“騰飛計劃”、上海交通大學的“思源計劃”令更多農村學子得以進入中國一流高等學府求學。

2013年,北京大學首次公布本校農村生源比例為14.2%,這一比例較2012年增長了1.7%。但是,在1978年到1998年間,北大農村生源比例曾大約在20%-40%之間,但在90年代中期以后開始下滑,2000年至2005年,北大農村戶籍新生的比例在10%-15%之間。雖然這一變化是在城鎮化進程中發生的,但農村孩子上升途徑似乎進一步縮窄了。

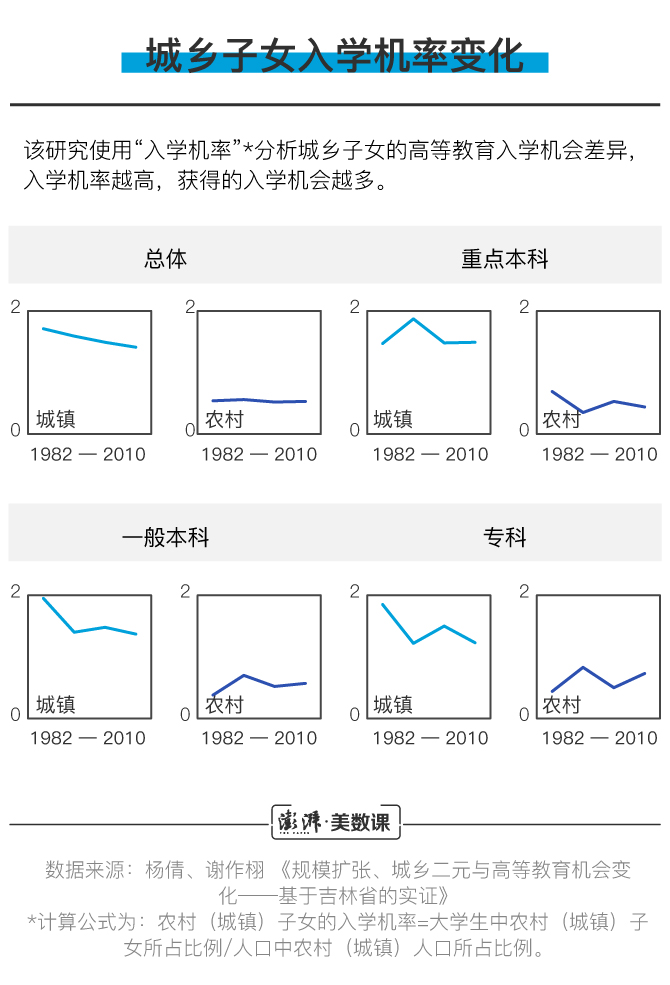

2015年吉林省的一份抽樣調查在考慮城鄉人口差異的前提下比較了入學機會差異。結果顯示,城鎮子女大多獲得了重點本科院校的入學機會,農村子女則更多進入了一般本科和專科院校就讀。

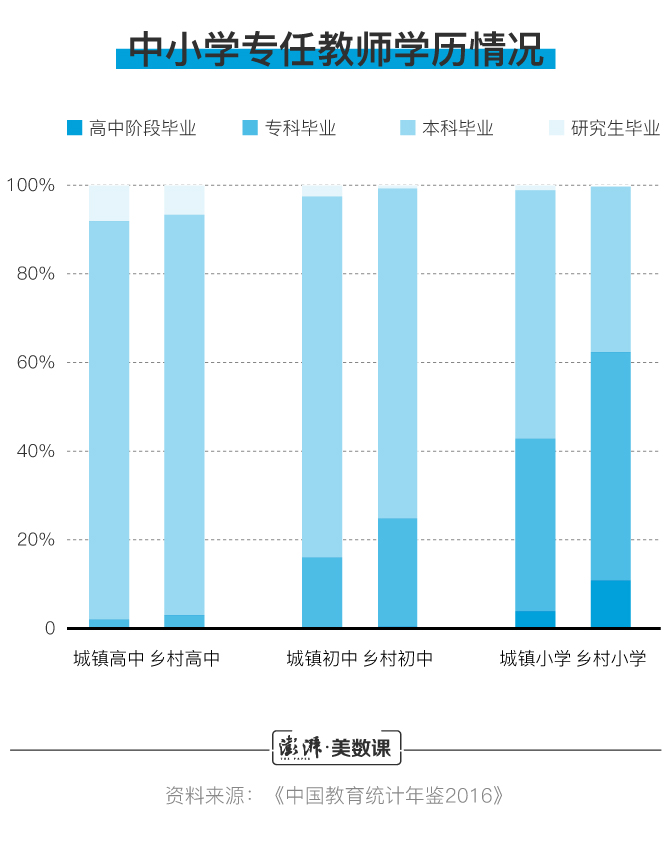

值得一提的是,該論文提到了農村學校信息化硬件“建而不用”的情況。作者實地走訪部分農村小規模學校,許多老師在訪談中表示不會用或者用不上設備的一些新功能,或者一些新型的設備結構復雜,維護不便,因此在日常教學中沒有得到有效利用。作者認為,自上世紀90年代來,我國在教育信息化方面的投入達2000多億,有相當一部分資金投入了農村學校,而持續的投資,并沒有帶來農村教育質量的有效改善。

技術抹平教育鴻溝給人帶來希望,但遠端學生所面臨的困難仍需要更多人關注。在投資教育信息化之外,如何將教育硬件用起來、用好也格外重要;就像故事中,遠端的老師們兢兢業業的輔導也是重要的一環。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司