- +1

涉虛報審核計劃等,兩認證機構一百多名審核員被撤銷注冊資格

昨日(12月13日),兩份關于認證機構虛報審核計劃并偽造項目現場審核記錄,認證機構出具虛假認證結論,審核員提供不實證明文件等,一百多名審核員被撤銷注冊資格的通報在中國認證認可協會(CCAA)微信公眾平臺發布后,引起業界強烈反響,通報發出一小時,閱讀量暴漲3萬多。

其中一份通報提及,北京中鼎恒昌認證有限公司和青島歐檢認證檢驗有限公司使用127名審核員注冊資格,虛報審核計劃并偽造項目現場審核記錄。這些人存在虛報審核經歷,長期掛靠機構,人證分離,審核不到現場的行為,嚴重違反《管理體系審核員注冊準則》要求。根據相關規定,這一百多名審核員被撤銷注冊資格。

違規的事實,也是相當的滑稽,漏洞百出,認證機構主觀就沒有去現場的打算,而且造假造得都不認真,吃相極其難看。審核項目安排違背常識,邏輯混亂,人員根本無法到達現場;人員長期掛靠,人證分離,自身有著本職工作,竟被安排月平均20多天、多個跨省域的項目現場審核,不禁讓人猜想,難道現在的審核都已經開啟“私人飛機”模式了?核查過程中,提供的“證據”竟是虛假行程單、火車票……

127名審核人員,虛假審核,審核經歷造假,認證機構編造虛假審核記錄……行業為之震驚。而這已經不是“中鼎恒昌”和“青島歐檢”第一次涉事,此前,更有“涉嫌偽造公章”等問題被中國認證認可協會公開通報。

針對這種現象,業內異常憤怒。他們認為這些違規機構和人員的存在,造成了嚴重不公:

對規范從事認證的機構不公平;對規范從事認證的審核員不公平;對規范從事認證的獲證組織不公平。

在認證行業,信任和能力是比資本及其他更重要的進入指標,而他們,“偷”走了社會對行業的信任。

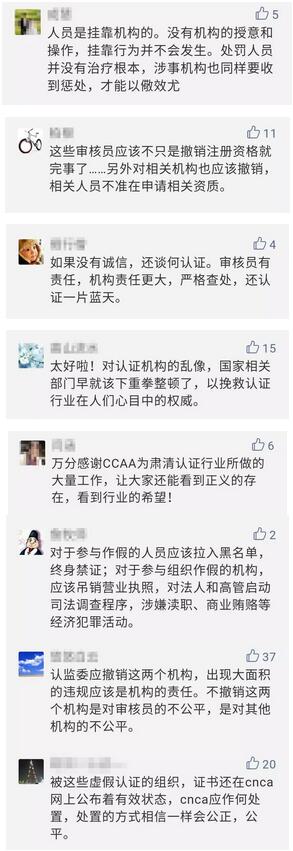

對此,好多網友也發表了他們的看法:

對這些違規失信的認證機構怎么處理?

對機構的實際控制人、管理者怎么處理?

對涉嫌虛假認證的證書又該如何處置?

面對治亂的初步成果,需要的不是喝彩,而是反思和行動。從通報的兩家認證機構看,其之所以產生如此觸目驚心的認證亂象,不是技術問題、能力問題,而是他們一開始就動機不純,奔著最大化牟利的目標進入認證領域。他們充分發掘認證管理體系的“短板”而用之,無底線地攫取利益。

以下一些現象的存在,確實給他們提供了“土壤”。

一是認證環節存在“灰色地帶”,認證機構不去企業實地審核,監管機構不易查實,審核走過場同樣不影響證書的“有效”。

二是監管環節存在漏洞,有機會鉆空子,有的機構甚至提供“規避風險指導服務”業務,由專人指導如何規避檢查。

三是違規成本低,收益大。

再有,由于“放管服”改革尚未完全到位,職能部門在取消“對資格的控制”的同時,在對行為的監督方面還沒有建立起更為完善有效的機制。

質量認證作為市場經濟條件下加強質量管理、提高市場效率的一項基礎性制度,它的本質屬性是在市場經濟活動中傳遞信任。

認證亂象,嚴重踐踏法規的尊嚴,損害行業和企業利益,破壞行業風氣,這些亂象,看似個別現象,然而危害的卻是行業本身。目前最大的問題就是社會對認證的信任問題,亂象頻出,更是給了以傳遞信任為已任的認證行業以重擊。

認證亂象,從其自身看,動機明顯,就是最大化牟利。但是,從社會影響看,其蔓延的后果就多元化了。因此,違規失信認證機構及其主要負責人(實際控制人)難辭其咎、難逃其責。同時,有關各方——監管部門、認可機構、行業組織、認證機構、認證人員以及認證企業,都應該反思:認證亂象的產生有沒有自身的責任?治理認證亂象,各方是不是都該實實在在地做些什么?

我們希望,通過治理、反思、完善,還原每一張認證證書原本的權威,增強大眾和行業信心,堅定不移走“質量強國”之路,這才是行業所需要的“正能量”。

(原題為:《一次性撤銷189名審核員注冊資格,需要的不是喝彩而是反思和行動》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司