- +1

里赫特:演奏者應當是一面鏡子,如實反映樂曲的全部

【編者按】

里赫特(Sviatoslav Richter,1915—1997)是20世紀著名鋼琴家,出生于烏克蘭。他以極廣的演奏曲目、舉重若輕的技術以及富有詩意的分句聞名。1995年,里赫特指定著名音樂紀錄片導演布魯諾·蒙桑容為其作傳。在接下來的兩年時間里,兩人進行了多次對談,他們之間的友誼與信任也與日俱增。這段交往的成果,除了獲譽無數的里赫特紀錄片之外,還有這本《謎:里赫特》。

全書是蒙桑容在里赫特訪談、里赫特日記的基礎上整理、編著而成的,包括里赫特自述和里赫特聽樂筆記兩大部分。《自述》是里赫特對其人生經歷和鋼琴家生涯的完整回顧;《聽樂筆記》收入1970—1995年間的里赫特日記精選,內容包括音樂會和唱片聆聽記錄,對音樂作品、音樂家和同時代演奏家的評價等。本文節選自《自述》的第九章《鏡》,澎湃新聞經廣西師范大學出版社授權發布。

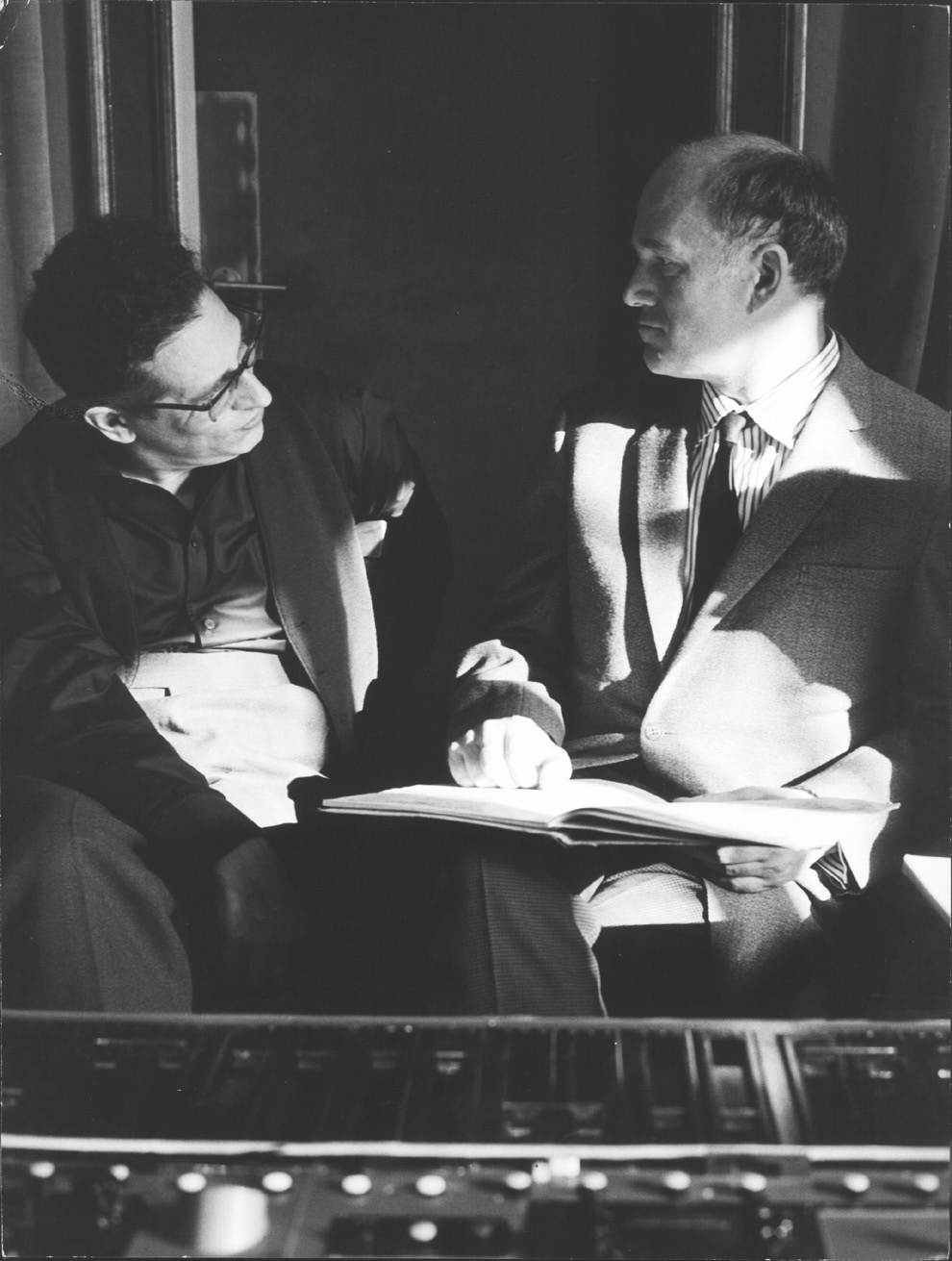

里赫特(D.R.,Coll.Priv,S.R.B.M)

人們總說我是工作狂,每天得花十到十二個小時坐在鋼琴前;音樂會結束后,我一整晚把自己關在房間里練習剛剛彈過的曲子。胡說八道!我在演出后練琴是為了排練隔天音樂會的新曲子,琢磨樂句的細枝末節。我身上有股子日耳曼式的學究氣。多年以前,我就給自己立下規矩,執守至今——一天練琴三個小時,絕不要多。一道簡單的算術題,365乘以3等于1095,一年只消練1095個小時就夠了。也不是沒有例外,長途旅行、音樂會前頻繁排練(在我看來不叫練琴)、生病或身體不適(有時甚至長達五個月之久),這些日子沒法練琴,落下的時間我得補上。我在鋼琴上放了個碼表,試圖精確計算練琴時間。有些日子我的確花了不少時間練琴,比如,我得在四天內學會普羅科菲耶夫的《第七鋼琴奏鳴曲》,或是在一周內學會拉赫瑪尼諾夫的《第二鋼琴協奏曲》(可真是件苦差事!),尤其最后一天花的時間就更長了。但總的來說,關于我每天練琴十二個小時的傳言絕對是無稽之談。

事實上,每天與鋼琴保持一定量的接觸很有必要,工作時靜默無聲對我來說簡直難以想象。練琴的原理并不復雜:簡單的曲子學得快,復雜的曲子得花時間去啃,把每天練琴的三個小時用足用好。復雜的曲子自有其難以駕馭之處,一種是技術上的,像斯克里亞賓的《第五鋼琴奏鳴曲》和李斯特的《梅菲斯特圓舞曲》,技術難度極高,可以說是世界上最難的曲子。一開始我演奏過很多遍,到后來就沒再碰過,這類曲目你絲毫不能放松練習。而另一種則沒那么容易定義。我喜歡亨德爾的組曲,它比巴赫的大多數作品要難得多,大概因為它的旋律性沒《平均律》和《英國組曲》那么強。莫扎特也有類似的問題,我都把莫扎特忘光了。我喜歡海頓,他的作品非常鮮活,常給人意外的驚喜,至少鋼琴奏鳴曲如此。總的來說,在演奏中,音樂是第一位的,只要跟著音樂走,一切都再簡單不過。

無論如何,學新曲子需要不斷重復。我首先挑出其中最精細的樂段,機械地循環往復。我每次只練一頁,沒達到我心中的標準就絕不翻開下一頁。哪怕再難的樂段,只要你重復一百遍就會迎刃而解。有時我用慢速練習樂段,但我傾向于一開始就彈曲子原本的速度。這種純粹的機械重復看起來挺傻的,事實上我也承認它近乎如此。沒有比學新曲目更好的解藥。有時他們讓我在五天內找個地方開場音樂會,我就趁此機會加演一首以前從未彈過的曲子,比如海頓的鋼琴奏鳴曲,效果相當不錯。我厭惡一成不變的曲目,彈新曲子總能讓我振奮起來。新鮮感于我不可或缺。

除非把樂譜的每一頁分別練熟,否則我絕不彈整首作品。我總愛把事情拖到最后一刻再干,這習慣確實不好,但無論如何,要不是出于開音樂會的壓力,我絕不強迫自己練琴。因此,對我來說,在臺上演奏一首從來沒完整彈過的新曲子并不稀罕,比如舒曼的《幽默曲》,我決定在一場獨奏會上演奏這首曲子,但時間不夠了,演出開始前一周我才開始練琴。從純技術層面看,除開末樂章外,這首曲子難度極大。我撇開末樂章,花了一整周時間研究譜子的其他部分,直到演出前夜才勉強過了一遍末樂章,對整首曲子我心里已經有數。最后演出效果還湊合。

里赫特和庫爾特·桑德林(D.R.,Coll.Priv,S.R.B.M)

我以前習慣背譜演奏,但70年代開始我就不這樣了。盡管人們總說我脾氣不小,但其實我性子很冷,對事物總是有客觀超然的看法。我曾有絕對音感,只消一聽就能把音樂精準再現,而今我力不從心了,我再分不清音調,聽到的高音總是高出一兩個調,聽到的低音則明顯偏低。背后原因是腦軟化和聽覺衰退,我的聽覺已經抓不住調了。涅高茲和普羅科菲耶夫也罹患類似病癥。在普羅科菲耶夫晚年,他聽到的聲音能高出接近三個調,這對他無疑是種折磨,對手指的協調性也有相當程度的影響。為音樂奉獻一生,卻要付出如此代價!

我曾患過慢性抑郁癥,最嚴重的時候是1974年,我隨身帶著一只塑料龍蝦,說什么都不放開,只有上臺演出我才把它放在一邊。隨之而來的是一種幻聽癥狀,持續數月,日日夜夜折磨著我,就算睡覺也依然如此。我聽到一個反復出現的樂句,大約幾個小節,以減七和弦為基礎,節奏激烈,音調攀升。我冷靜下來,試圖搞清楚樂句的含義。幻聽癥不停折磨我,我幾乎想去看醫生。但想想,你怎么可能和一個醫生討論減七和弦!有時我整晚不睡,躺在床上仔細辨認音高(實際上我什么都沒聽到,我只是覺得我聽到了)。我一直在努力辨認每一個音符和初始和弦,并試著去糾正這些胡拼亂湊、調性不明的樂段:“嗒拉——拉哩——哩——哩……”最后我終于意識到,它是一首比較溫和的作品以模進為基礎形成的變奏,這首作品從小就給我留下了很深刻的印象:拉赫瑪尼諾夫的《練聲曲》。它也潛移默化地影響了我的早期作曲。

奇怪的是,只要我停掉醫生開的藥,我的幻聽癥一夜之間就消失了,但隨即抑郁癥就會復發,聽力也會不可逆轉地衰退。如果我彈的是a小調,我會聽成b小調,為了糾正音準,我只能轉調成g小調,這顯然很不方便,尤其是在和管弦樂團合奏的情況下。之后我在圖爾音樂節和日本開了兩場音樂會,分別彈了李斯特的《超技練習曲》和貝多芬的《第二十九鋼琴奏鳴曲》,簡直是災難現場!從此以后我決定只看譜演奏。

不管怎么說,比起因為背譜而把腦子搞得一團糟,還不如花時間做點更有意義的事情。背譜演奏不但有害于健康,還會激起你的虛榮心。誠然,在視奏的同時保持一定的自由度不是件容易的事情,它不能立刻奏效,而且需要大量練習。但我已經習以為常,看譜演奏有百利而無一害。首先,室內樂和獨奏音樂對我來說沒有明確界限,大家演奏室內樂更習慣看譜子,那憑什么獨奏就非得背譜?第二,背譜演奏海頓的鋼琴協奏曲確實很簡單,但比起背譜彈上那么兩首,我更愿意看譜彈個二十首。至于現代音樂,只有極個別演奏者能背下欣德米特的《調性游戲》或者韋伯恩的作品,但這完全是浪費時間和精力,不切實際。另外,音樂中總有些難以駕馭的段落,但只要你有樂譜,你會更有安全感,注意力也會更集中。最后,這樣更加誠實,你必須眼見為實,按照譜子精確演奏。演奏者是一面鏡子,演奏音樂并不意味著按你的口味詮釋,而是如實演奏音樂的全部,不多也不少。誰能記全譜子上作曲家的演奏標記?如果做不到這一點,你就會開始所謂的“演繹”,我堅決反對后者。

只要將大腦從毫無意義的背譜中解放出來,你和聽眾都能從那幾首爛熟于心、循環往復的演奏曲目中解脫。我不喜歡被彈濫的音樂,比方說肖邦那首《葬禮奏鳴曲》,簡直讓我作嘔,即便這確實是首天才之作。還有肖邦的四首敘事曲,這些都是他最杰出的曲子,我再喜歡它們,也遭不住一遍又一遍地彈。然后是貝多芬的第四和第五鋼琴協奏曲。為什么不彈?我并不反感,而且的確很好聽,是非常杰出的曲子,但它們不適合我。我有太多其他作品沒演奏過——勛伯格、斯卡拉蒂,還有雅納切克。我特別喜歡雅納切克,盡管我只彈過他的《隨想曲》。其他兩位作曲家似乎吸引力不大,和巴赫相比,斯卡拉蒂仿佛微不足道,但他的某些作品卻像寶石一樣熠熠生輝。勛伯格給我的印象是一位著手毀滅世界的作曲家,但他卻寫出了像《五首管弦樂曲》這樣難以置信的作品。后來我在杜塞爾多夫看了他的《摩西與亞倫》,無與倫比的演出!我忍不住想,他們得費多大勁才能學會這樣的作品,這樣是否值得?你永遠沒辦法面面俱到,不可能什么都讀、什么都看、什么都做。世界上有太多杰作,而我天性消極無為,我只想給我的演奏增添一點新鮮感,演奏聽眾意料之外的音樂,而不是滾瓜爛熟的曲目。不包括室內樂在內,我有八十首保留曲目。我的胃口很大,來者不拒。直到60年代,我一直在學新作品,持續更新音樂會的曲目。只要我對一首曲子的現場效果不滿意,我就絕不會擱下它。在我看來,演奏技藝的精進絕不是直線式的前進,而是螺旋式的上升。我有足夠的耐心,如果演奏效果沒有讓我滿意,我會不斷練習,一遍一遍地彈下去。

……

比起關注場地環境,更重要的是把曲子演奏好。大多數音樂廳都過于拘謹,缺乏戲劇性要素,但這正是音樂中不可或缺的。

我聽音樂不喜歡看譜。聽音樂不是為了評判演奏,而是享受音樂本身。為什么我非得預先知道長笛和雙簧管在什么時候進入?音樂就此失去魅力,再無神秘,那種我絲毫不想去辨明的神秘……人們總拿搞學術來當借口,但無論如何,我不贊成學術分析,我從來不看協奏曲譜的樂隊部分。我從不看,但我聽,所有樂段都能給我驚喜,如此我將所有樂譜熟記于心,充分發揮想象力。

實際上,演奏者只是執行者,忠實地貫徹作曲家的意圖,絕不能隨意增減內容。有天賦的演奏者能將隱喻在作品中的真意折射在演奏中,讓聽眾瞥見其間深意。應該融入音樂,而非主宰。我的演奏方式從未改變過,就算有,我也從未注意。或許我只是彈得更自由了,擺脫表象,擯棄冗贅,專注于音樂的本質。唯有自省,方得自由。

有時我也會心存疑惑,我是否充分表達了心中所想?究竟彈出了音樂的幾分?但其實自始至終我心中有數。為什么?很簡單:因為我忠實于樂譜——演奏者應當是一面鏡子,如實反映樂曲的全部。

庫爾特·桑德林如此評價:“他彈得很好,但讀譜更好。”

這么說倒也不壞。

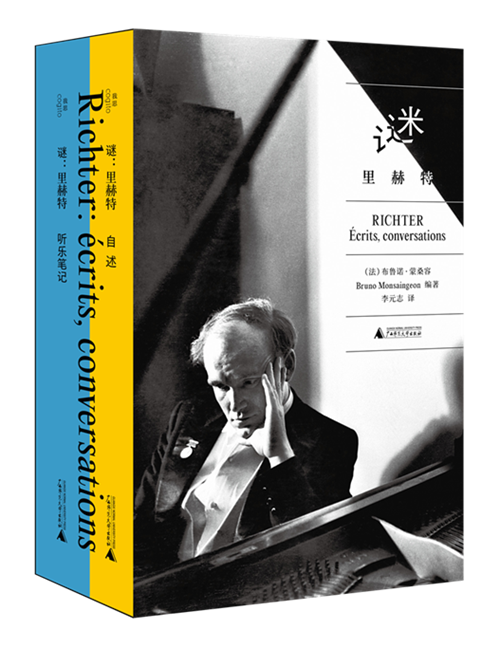

《謎:里赫特》,[法]布魯諾·蒙桑容編著,李元志譯,我思Cogito|廣西師范大學出版社2024年4月。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司