- +1

求解2780萬聽障之困

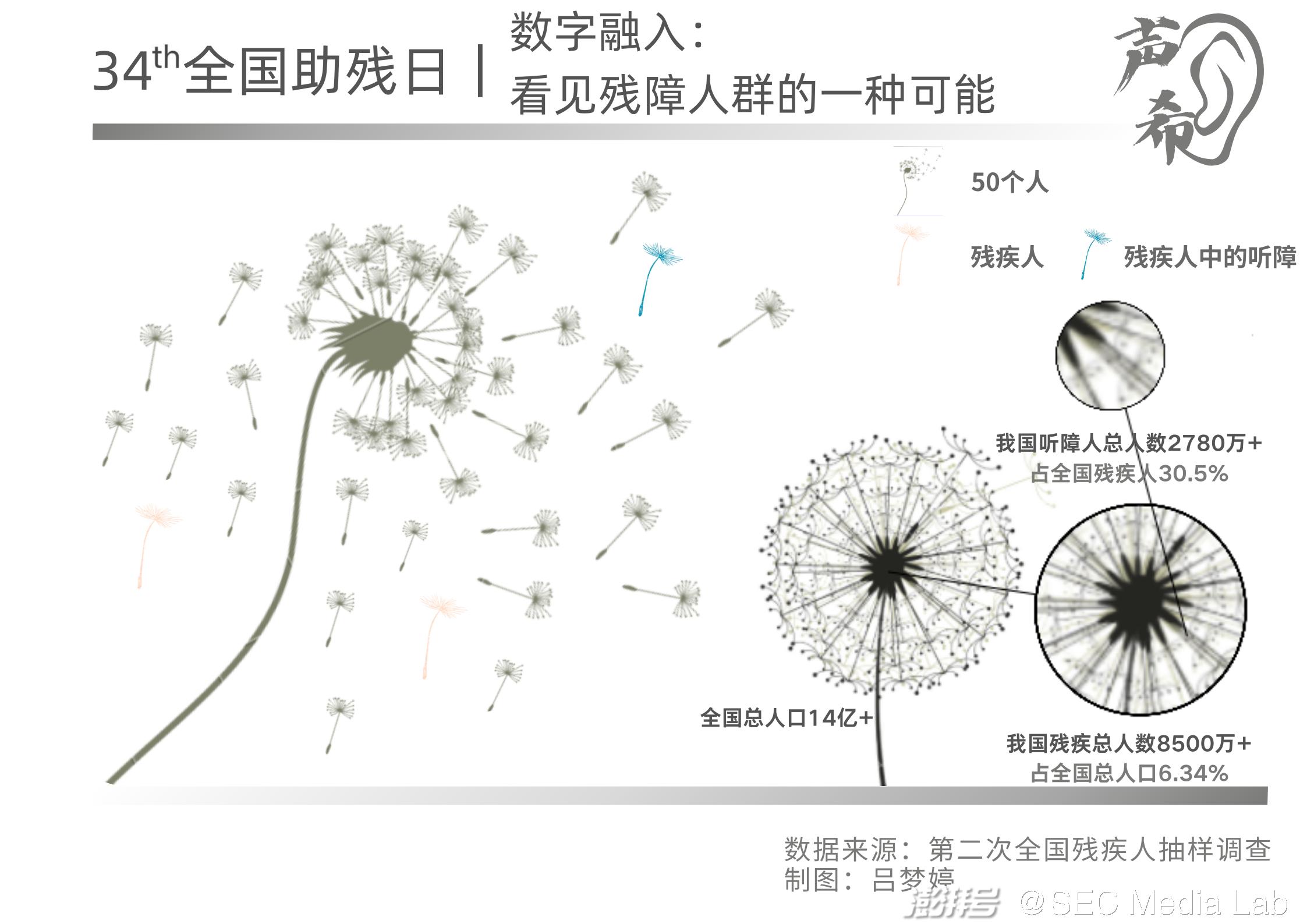

據世界衛生組織統計,全球不同程度聽力受損的人口超15億,其中,中國是聽障人士最多的國家,達2780萬人,占全國殘疾總人數的30%以上。這相當于全國每50個人當中,就有一位聽障人士。

然而,聽障群體似乎被隔絕在由聲音和文字搭建的主流世界之外,很少被人感知,他們的現狀與困境對大多數人來說完全陌生。相較于辨別身邊的肢體殘疾或者視障人士,人們很難一眼就辨別出聽障者,只有發生交流的時候才會發現他們的不同。

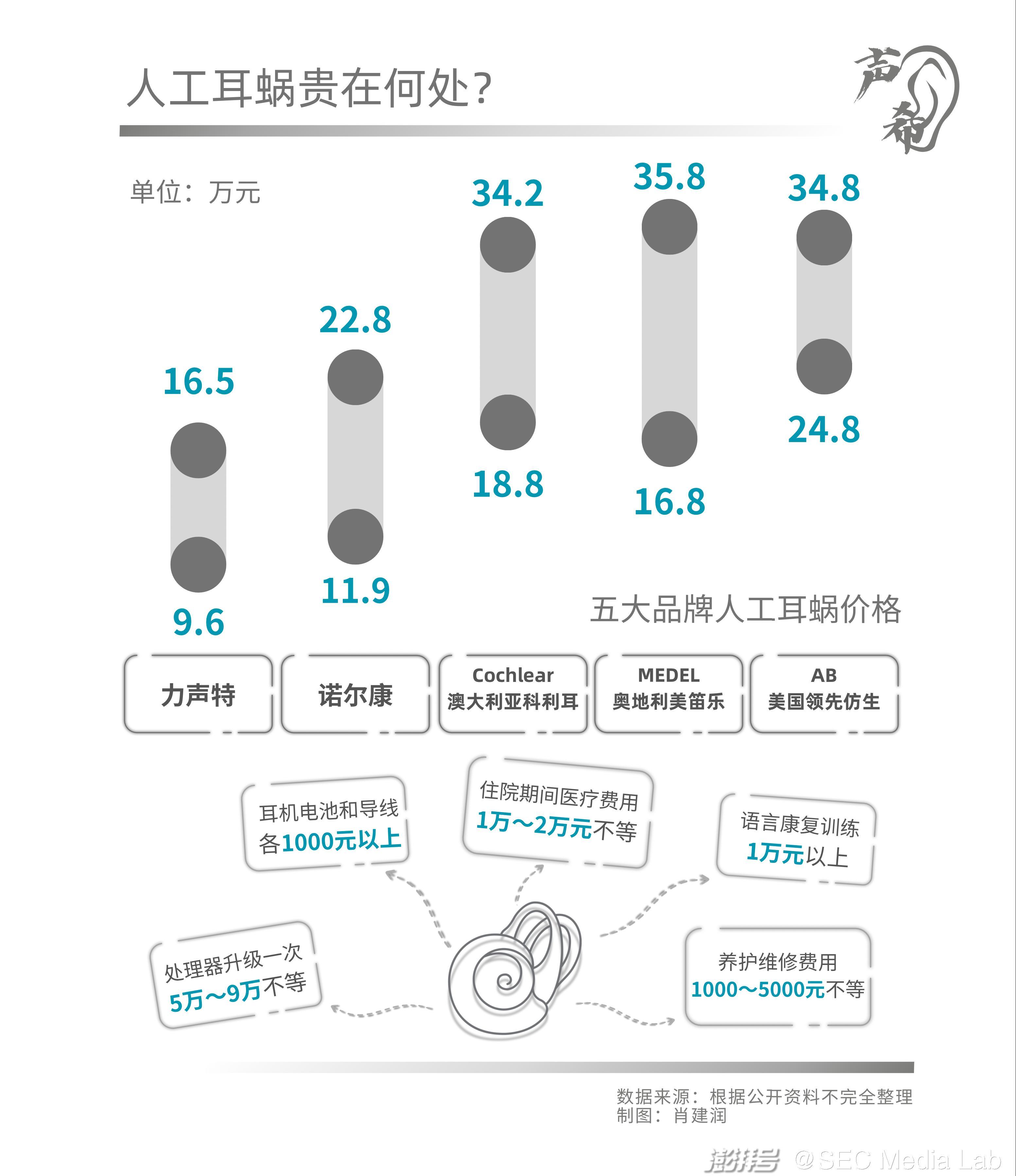

受制于經濟條件和當地衛生系統服務能力差異,大多數聽力受損者無法及時獲得干預治療。而助聽器的配備也存在顯著缺口。第二次全國殘疾人抽樣調查數據顯示,僅有7.31%的聽障者實際接受輔助器具。聽障群體期待借助助聽器、人工耳蝸等輔助器具獲得更多生活便利和社會支持,不過專業助聽器上萬元、人工耳蝸超10萬元的售價讓很多低收入聽障群體望而卻步。

很多時候,聽力障礙是隱性的。生活的不便,健聽人的不耐煩,需求的不被重視……暗藏隱形障礙的社會環境,是許多聽障人士選擇將脆弱隱藏的一個原因。而另一個更為隱秘的原因是他們“害怕麻煩別人”,進而選擇折疊自己的生活。

“聽不見”的聲音

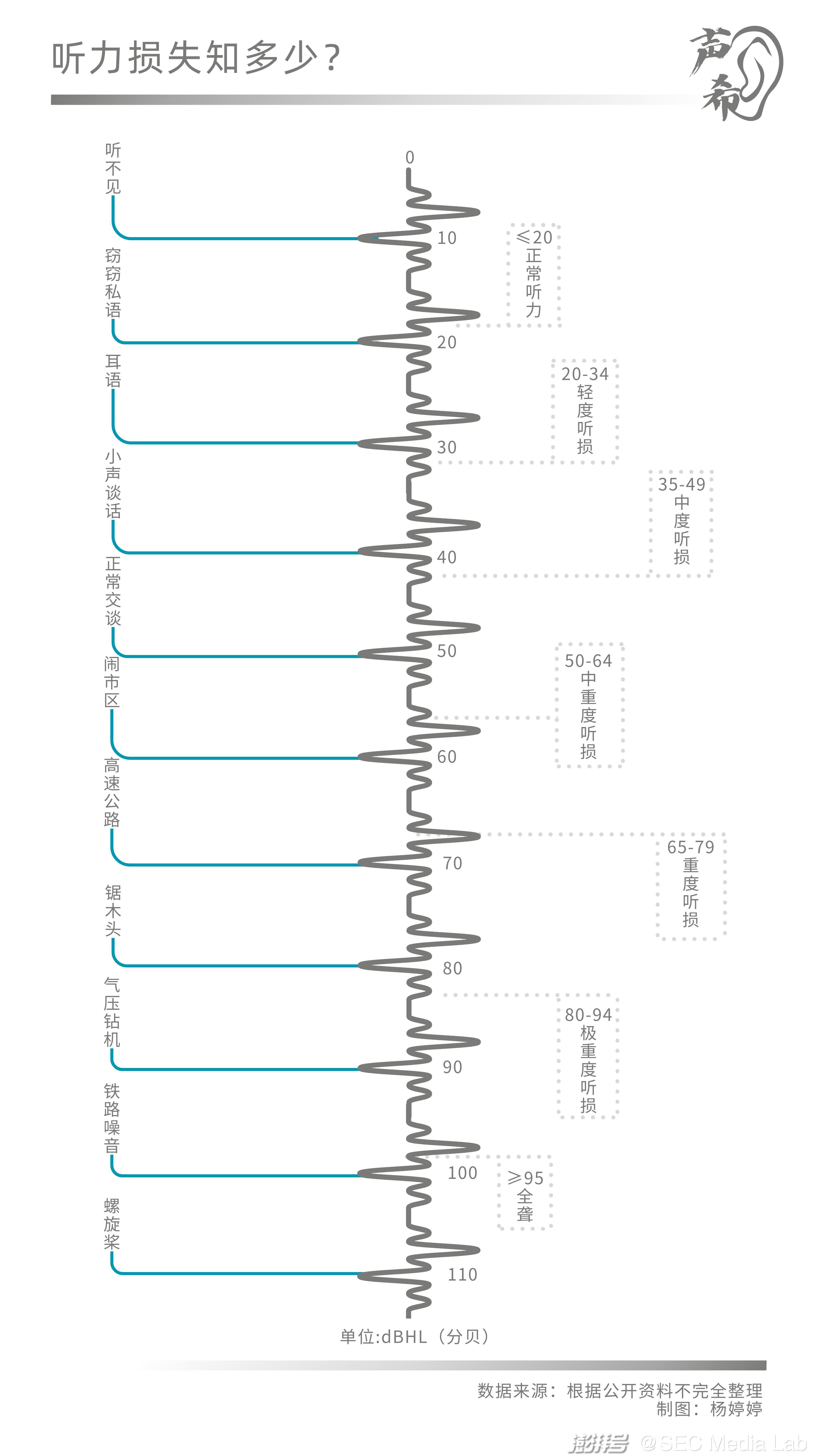

認識“聽障”,從消除誤解開始。很多人簡單地將聽障人群分為“聽得見”和“聽不見”兩種,認為如果一個人是聽障人士,Ta就完全聽不見。但事實并非如此,聽障按程度區分有很多種類別。根據世界衛生組織對聽力損傷的劃分等級可知,聽損程度可分為輕度、中度、中重度、重度、極重度以及全聾。

一般而言,如果人能聽到最小聲音的分貝數超過25分貝,就意味著聽力受損。聽力受損可能由遺傳、分娩綜合癥、某些傳染病、慢性耳部感染、服用特定藥物、暴露于過量噪音和衰老等因素造成。而人們平時所說的聽障人士,更多的是指最小聽力處于90分貝以下的患者。

根據世界聽力數據報告顯示,聽力受損嚴重到可以在醫學上被稱為“聾”的患者只占全球人口的0.1%左右。也就是說,聽障不意味著聽不見,只是不同聽損程度的聽障人士對于分貝的感知能力有所不同。比如,輕度聽損聽不見身邊人在耳邊說話,而中度聽損對于冰箱等電器的嗡嗡聲毫無反應。

“聾啞人”這個即不科學也不禮貌的稱謂對于聽障人士來說,是一種冒犯。“啞”這個字往往代表著兩種含義。一種是聲帶受損導致沒有辦法發聲,另一種是思想上無法發出自己的聲音。而大部分的聽障人士,只是在聽力上有缺陷,但發聲器官健全,可以發出自己的聲音。

由于聽力受損程度和聽力受損時期的不同,聽障人士發出聲音的準確性并不相同。如果他們前期沒有接觸過語言發音,后期也沒有長期的學習,就很難實現標準的聲音交流。處在這樣環境下,他們發出的聲音往往吐詞不清,甚至是變調的,簡短的。因此,當聽障人士進行交談時,他們的情緒很容易受到外界異樣目光的干擾,進而產生自卑、焦慮等情緒。

當聽障人士與健聽人溝通時,也會受到一些源于無知的誤解。“你都會說話,怎么會聽不見?”“你不是帶了助聽器嗎?我說話你怎么不理我?還是你不想搭理我?”這些言語的曲解和歧視,遠遠超過聽損本身帶給他們的傷害,讓他們感到與外界的隔閡和距離。

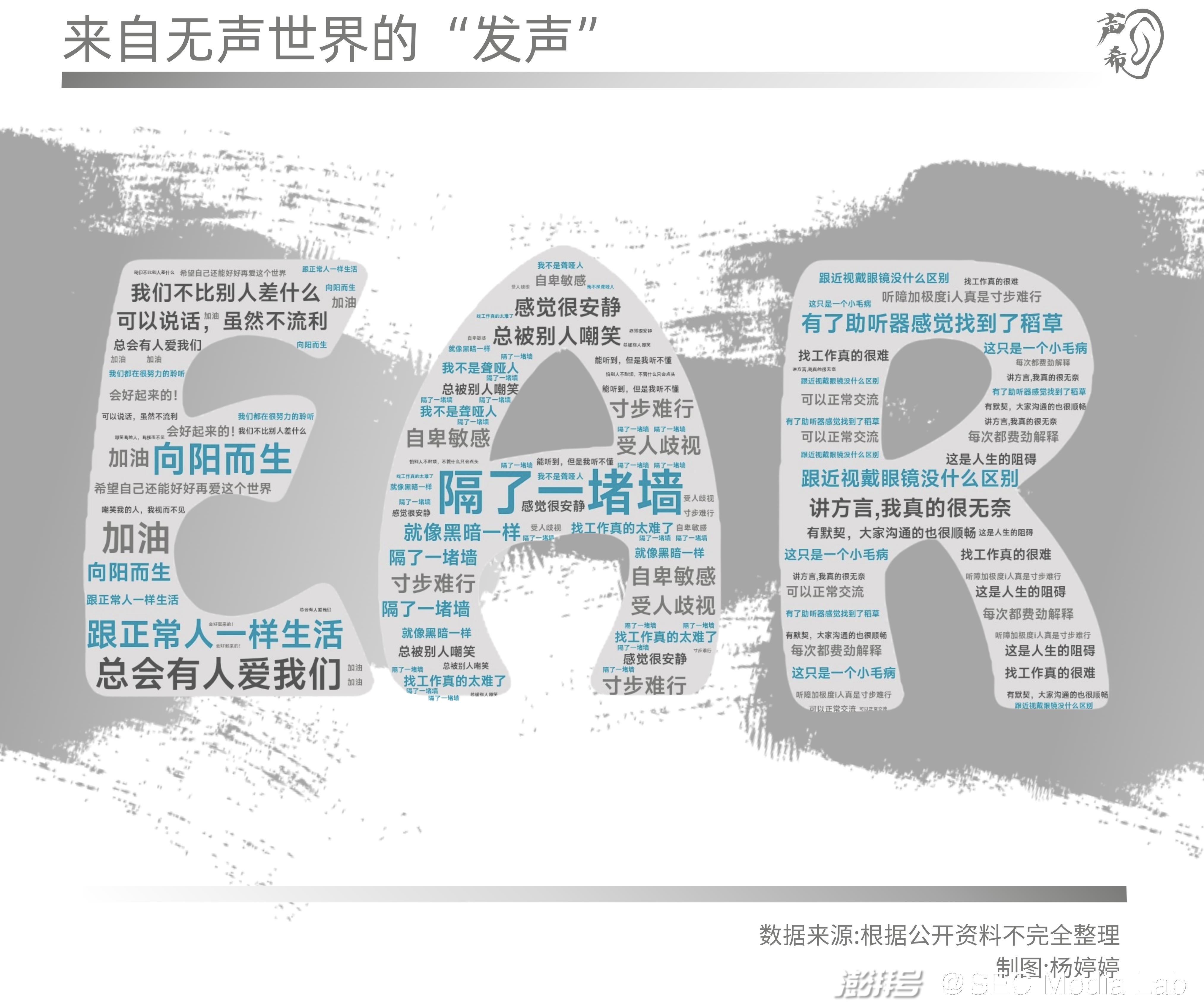

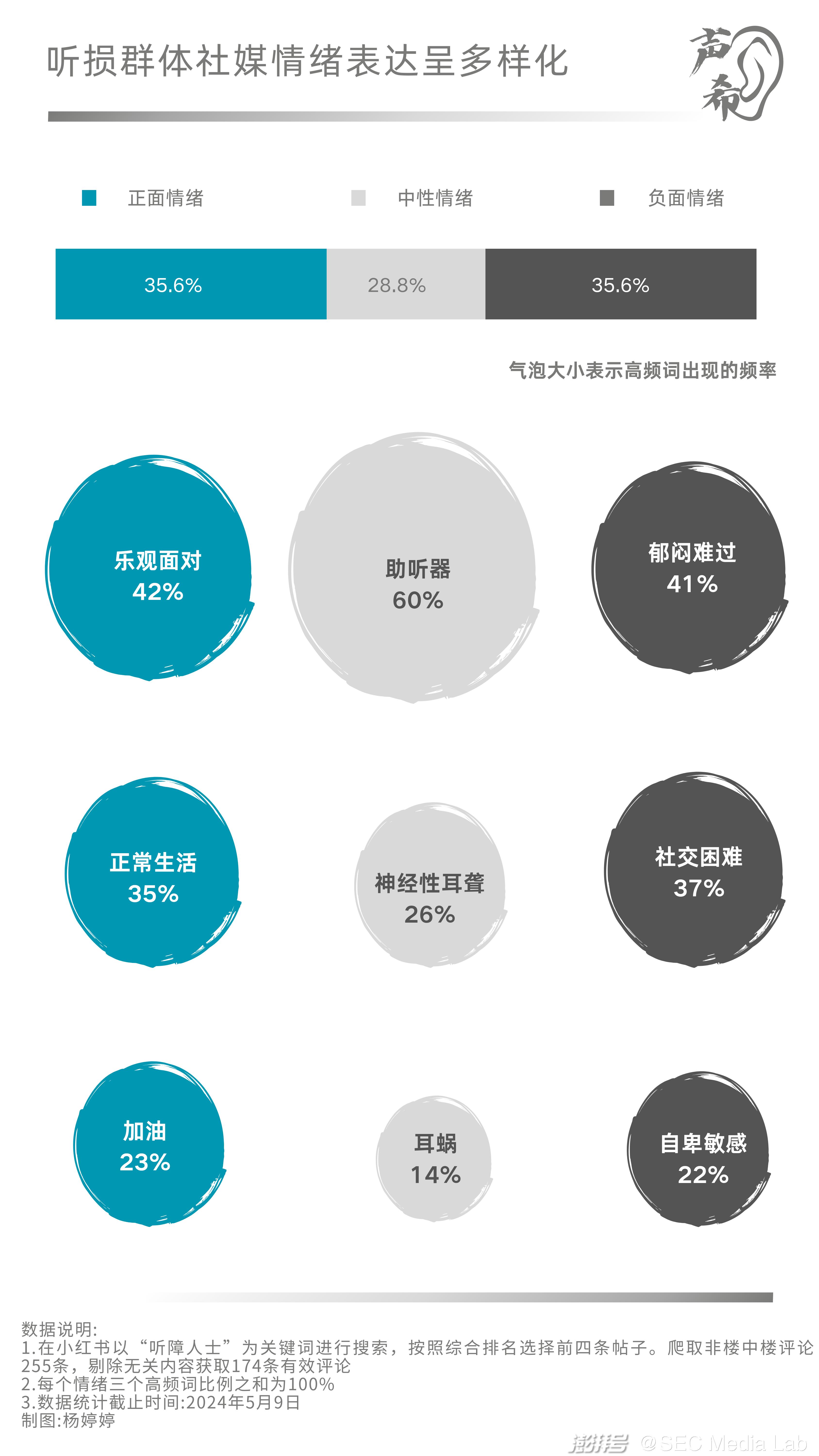

隨著互聯網的發展,越來越多的聽障人士開始敢于在社交平臺上表達自己的觀點和想法。他們在小紅書上分享自己的感受和經歷,希望引起擁有相似經歷人群的共鳴,改善人們對聽障人士的認知。

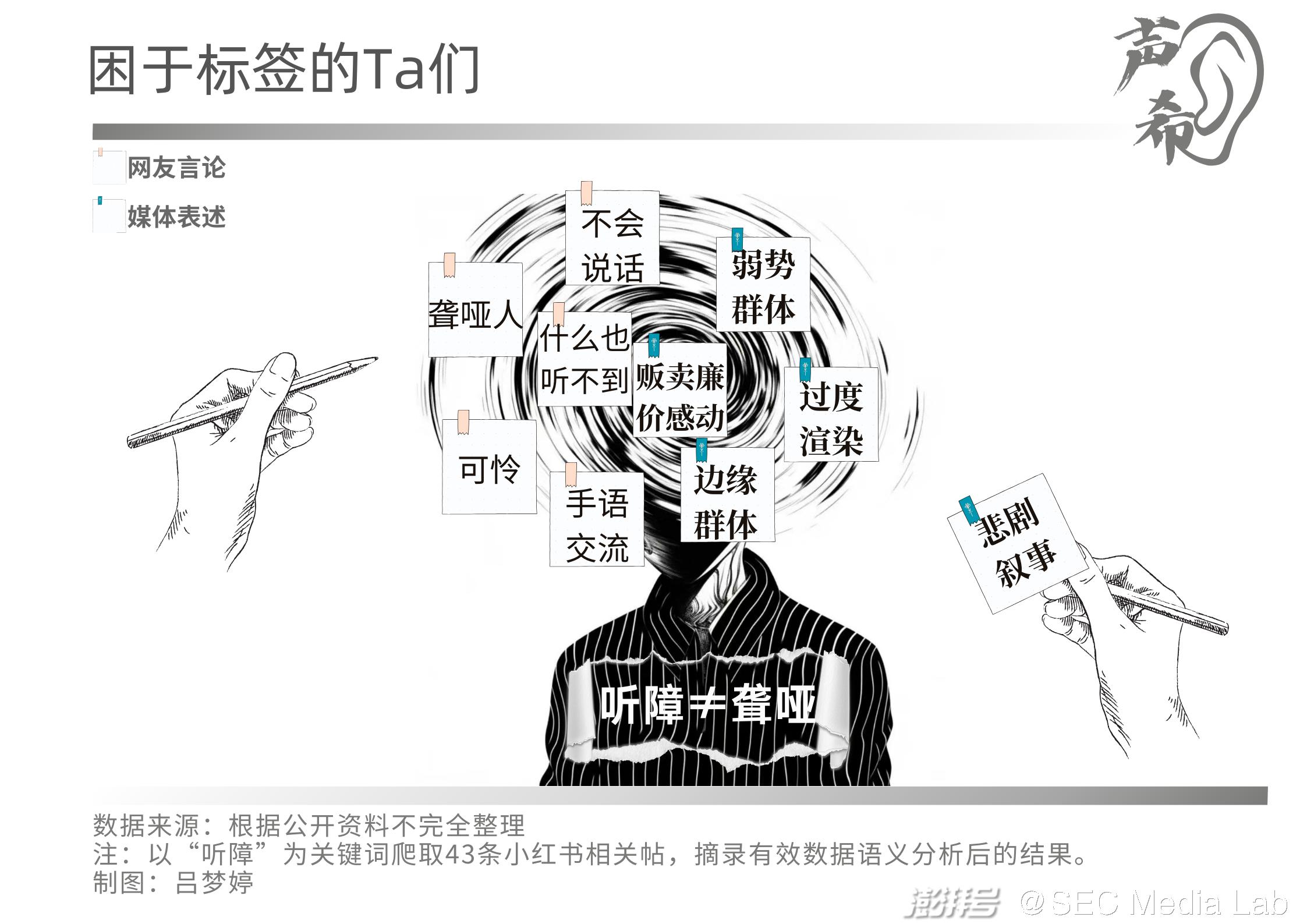

他們大都“希望被看見,又不希望被看見”,希望被看見的是他們對于生活的美好期盼,不希望被看見的是大眾對于他們的刻板印象和憐憫。大多數聽障人士都認為聽損與近視沒什么兩樣,他們希望社會能夠更加理解和包容,希望獲得更多的正視和支持,希望能夠享受到與他人平等交流和生活的權利。

無聲世界里的挑戰

提及聽障,大眾常存一些刻板印象。這既有聽障者自身表達能力欠缺的原因,也有大眾傳媒對這一群體報道的局限性。一方面,聽障者生活在相對封閉的聽障者社交圈中,與外界主動溝通少,長期處于失聲狀況,宛如一座現代孤島,造成他們與外界溝通阻礙。另一方面,在大量新聞報道中,聽障者通常以被幫扶的弱勢形象或群體背景出現,在以殘疾人為主角的敘事中,情感過度渲染導致大眾對聽障群體的認知大多停留在“身世可憐”“身殘志堅”層面,在一定程度上影響公眾對聽障者全面客觀的認識和理解。

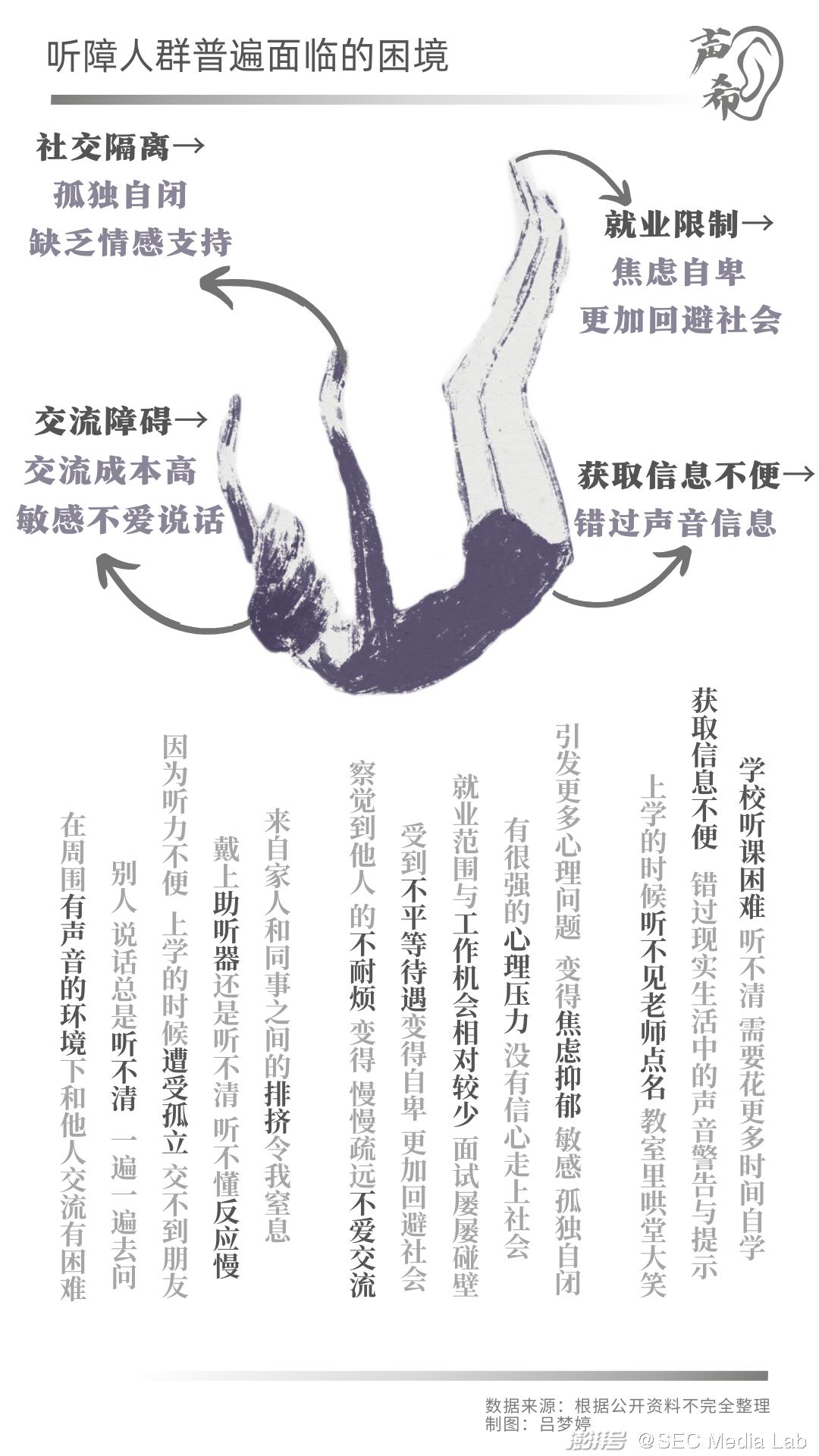

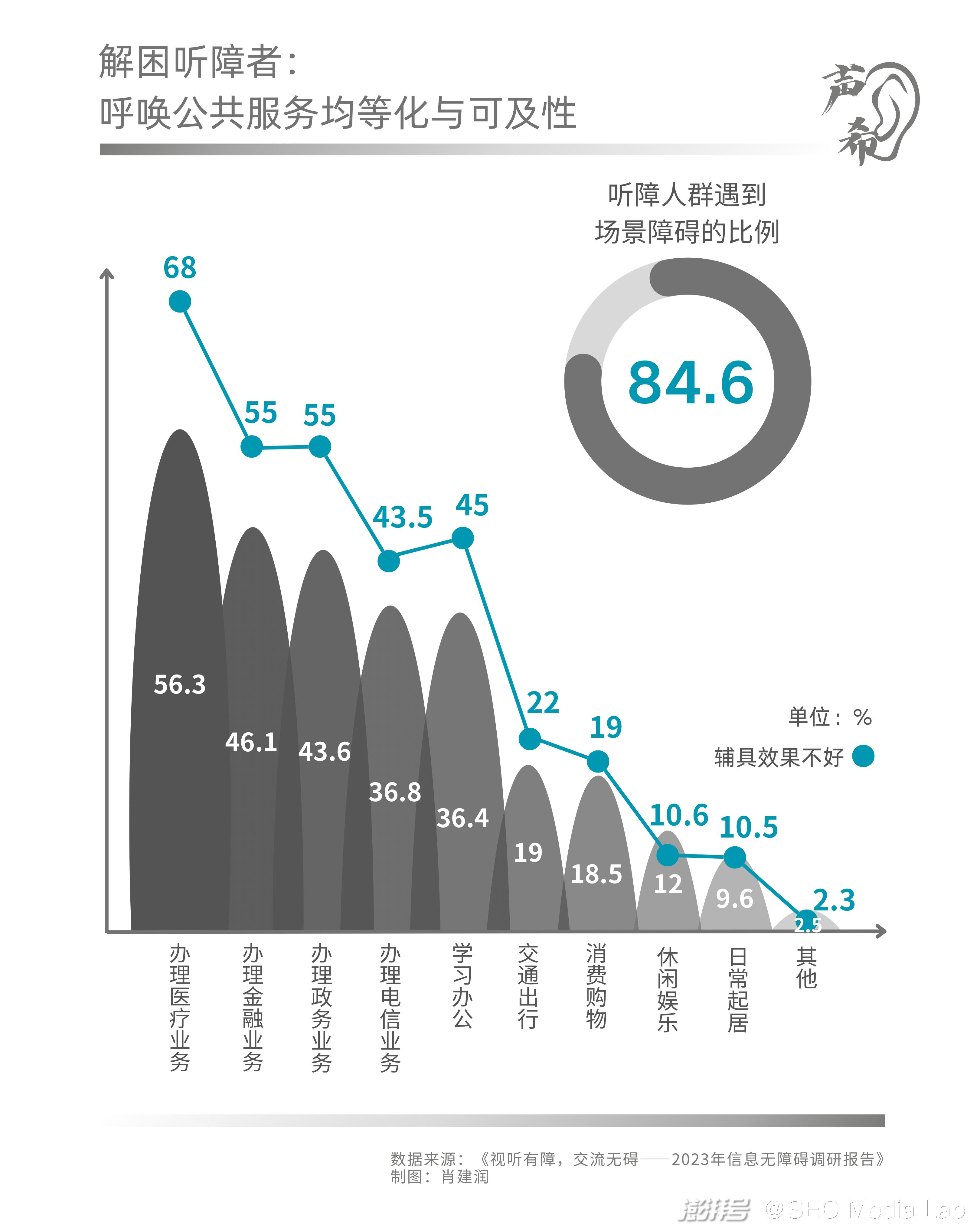

就像海倫·凱勒所說,“看不見隔絕的是人與物的聯系,聽不見隔絕的是人與人的聯系。”作為一種隱性缺陷,聽障人士被稱為“看不到的殘疾人”。質疑、困頓、自卑,他們和正常的人身處同一個世界,卻又像完全不同的世界。囿于溝通,聽障人士在求學、就醫、工作、出行等日常生活中都面臨著巨大的挑戰。

溝通障礙是聽障群體在生活中面臨的最大困難,聲音信息的缺失影響到工作、學習、與家人朋友的關系等方方面面,甚至遇到緊急情況,在撥打110、120尋求幫助時,也無法及時順暢地溝通。

恬甜是一個樂觀的95后重度聽障女孩。出生于一個普通的家庭的她,一歲時因為一場發燒被奪走了聽覺。在與人交流時,她需要依靠助聽器、人工耳蝸和看唇語,“當和健聽人交談的時候,我無法跟上他們的節奏,這種感覺會讓我感到被孤立和忽視,覺得自己和其他人存在一道難以逾越的障礙,變得更加害怕交流。”

恬甜從小就佩戴雙耳助聽器生活,但在一部分人的眼里,這樣的身份最好不要為人所知曉,助聽設備被視作為一種不尋常、不健康的標志,使聽障者被迫面對異樣的眼光并成為被特殊關注的對象。恬甜遇到過很多這樣的情況,戴上助聽器的她被他人圍觀討論。她回憶道,“小時候每次戴著助聽器出門,總會有異樣的眼光和議論,因為心里很抵觸,我甚至一段時間不再戴助聽器出門。”有一次在超市里,一個小孩子更是嚇得直接把手里的糖果掉在地上,跑回媽媽身邊大喊:“媽媽,那個姐姐的耳朵怎么了?”很長一段時間,恬甜都通過留長發來隱藏自己的助聽器。

他人的誤解和歧視,也是聽障人士在日常生活中面臨的一大困難。恬甜回憶求學時代收到過很多偏見,經常被同學孤立。“你這個聾子,耳朵有問題吧?”“別理她,她聽不見的。”“哎呀,你耳朵聽不到,那豈不是很可憐,過得很苦吧。”這些語句充斥著恬甜的高中生活,讓她感覺痛苦。

有跟恬甜一樣遭遇的聽障者并不少,這些遭遇都使得他們感覺自己像社會的邊緣人物一樣,變得自卑敏感,逐漸將自己封閉起來。

恬甜使用的自然手語作為一門獨立語言,擁有其獨立的詞匯和語法,無法與漢語一一對應。大部分時候,使用者只能用直譯的方式,將為數不多自己知道的漢字詞匯碼放在一起,而無法組合成流利的句子和段落。

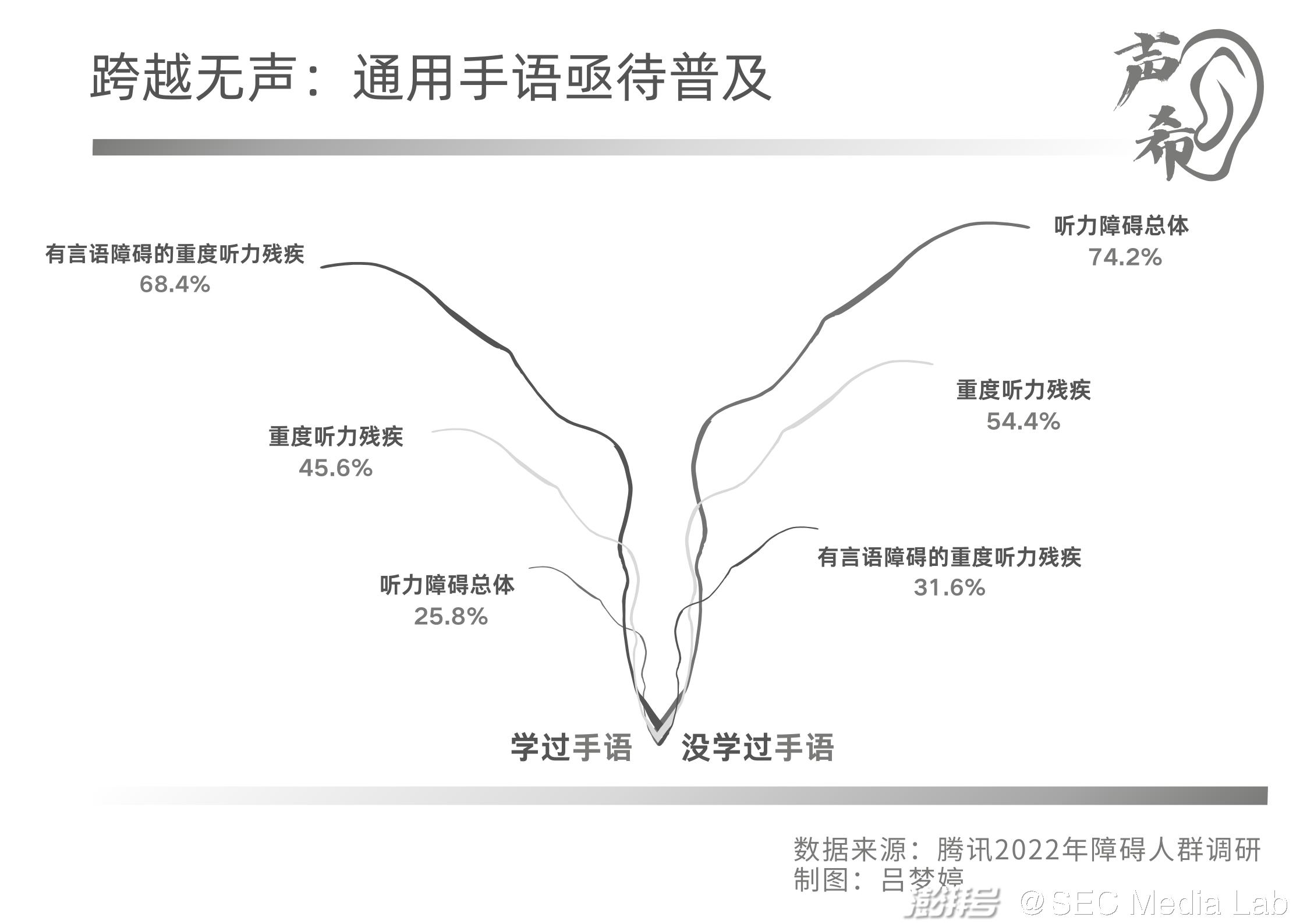

事實上,我國聽障人群中并用著兩套手語體系:自然手語是在聽障群體中自發形成的,廣泛運用于我國聽障人群中;文法手語與漢語逐字對應,需要同時懂得漢語拼音、漢字字形和象形手語,掌握者多為特教學校教師及高校學生,社會上大部分聽障者無法看懂和使用。

北師大曾在2012年針對接近一萬名聽障者開展過一次跨地區調查,結果顯示只有8%的聽障者能看懂電視臺的手語新聞,56%的聽障者能看懂一些,29%的聽障者表示基本看不懂。聽障群體獲取信息的需求難以被滿足。

而當畢業季來臨,聽障畢業生將直面比健全人畢業生更困難的就業環境。恬甜海投簡歷,一個月內跑了二十多家公司面試,但大部分公司都因為她的聽力情況婉拒,“可選的工作少,薪資待遇也低”,來回奔波讓恬甜疲憊不堪。在之后接到面試邀請時,她會和對方講清楚自己的情況,同時明確對方的招聘意愿后,再去面試。

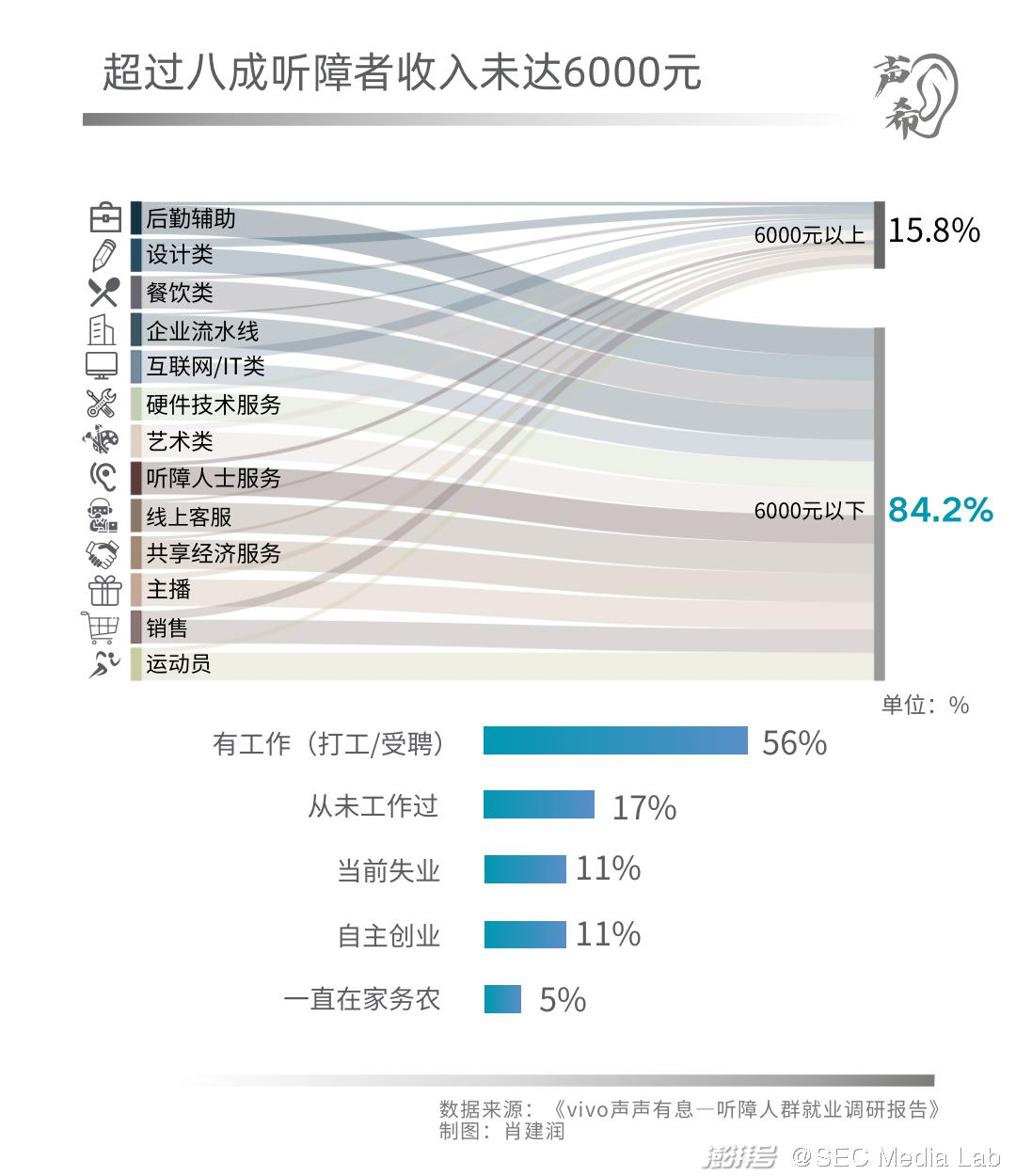

《聽障人群就業報告》顯示,2021年我國僅有56%的聽障人士有工作,甚至還有17%的聽障人士從未工作過。即使在已經就業的聽障人士中,多以農、林、牧、 漁業與制造業等勞動密集型產業為主,技術含量不高,收入相對較低,超過八成人員月薪資在6000元以下。根據國家統計局發布的信息,2021年城鎮非私營單位就業人員平均月工資為8903元。可見,大多數聽障人士的薪資與健全人存在較大差距。

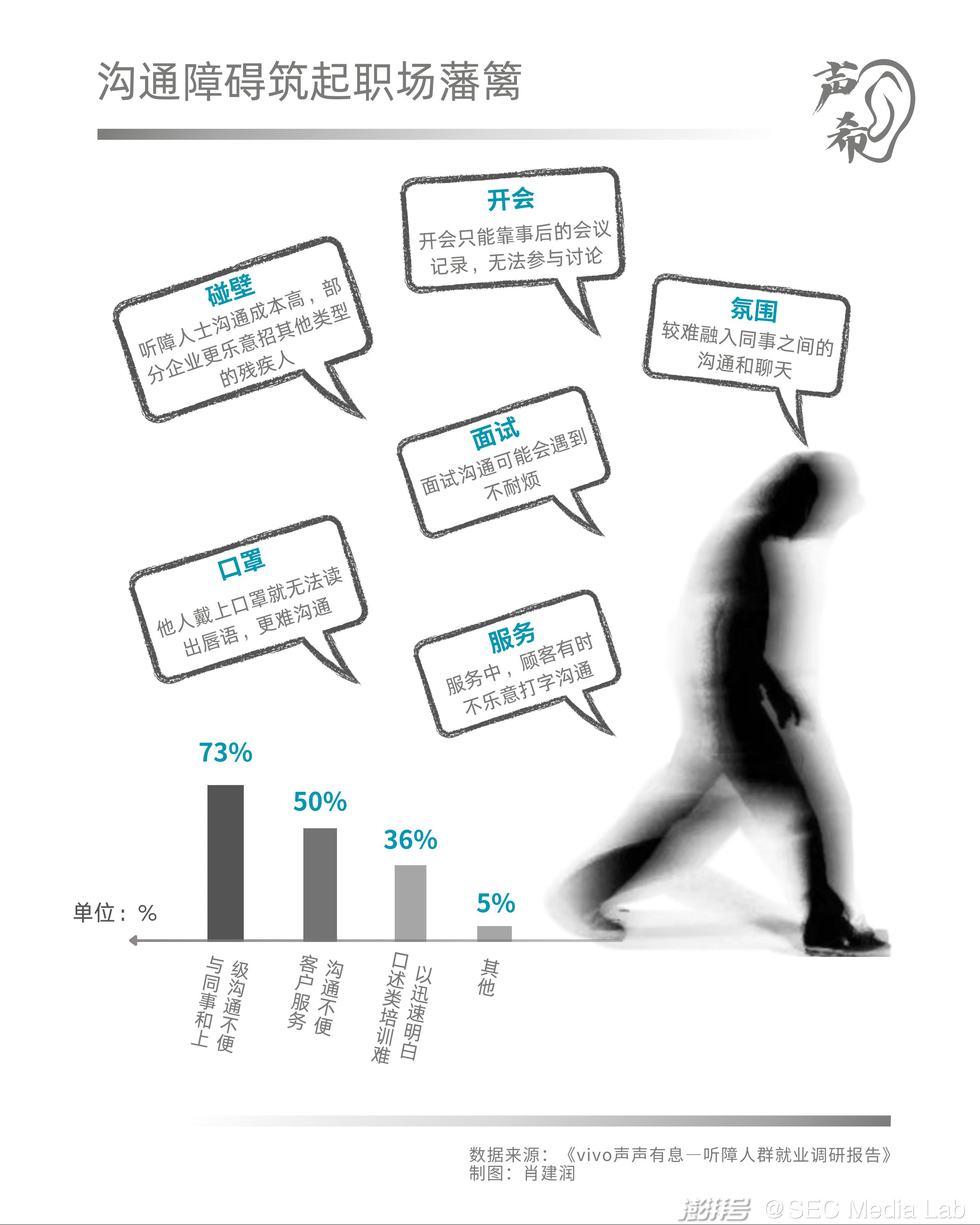

此外,溝通障礙在殘疾人的職場生活中也給他們帶來許多困擾。據統計,超過七成的聽障人士認為他們與同事和上級溝通不便,一半的聽障人士認為與客戶溝通不便。這使他們在求職和面試中受到不平等的對待,他們可能因為難以與他人正常交流而被許多工作拒之門外。即使有工作,但因為溝通成本高,聽障人士在工作中所付出的努力可能需要比健聽人多出好幾倍。

就業途窄的聽障者還易遭受“企業中介掛靠”“招聘轉培訓”等騙局,這一方面是因為聽障者本身求職心切,一方面因為他們生活圈層相對封閉,公共普法宣傳難以觸達,加上整體低于健全群體的平均受教育水平,聽障群體的各項權益被不法分子覬覦。此外,缺乏針對聽障群體的公共法律服務體系和相關機構,自然手語難以服務于法律場景,大部分自然手語使用者不掌握法律詞匯等問題,造成不少聽障者只能咽下“啞巴虧”。

雖然聽障人士在溝通中遇到很多困難,但據第二次全國殘疾人抽樣調查數據顯示,他們對輔助器具的使用率并不高,僅有7.31%的聽障者實際接受輔助器具。雖然助聽器和人工耳蝸技術在改善聽力方面取得了一定的進展,但其實際效果和價格阻礙了更多聽障人士獲得有效幫助,解困覆蓋面受限。

助聽器和人工耳蝸這類輔助器具能夠幫助聽障人士恢復一定的聽力,但它最終的使用效果因人而異。此外,助聽器不僅購買價格昂貴,后期還有醫療、保養、維修和康復訓練等方面支出,缺乏醫療保險覆蓋和社會福利救濟渠道讓許多聽障人士難以負擔使用輔助器具的一系列成本。

科技助殘加速跑

每年五月第三個星期日,是全國助殘日,今年的主題是“科技助殘,共享美好生活。”

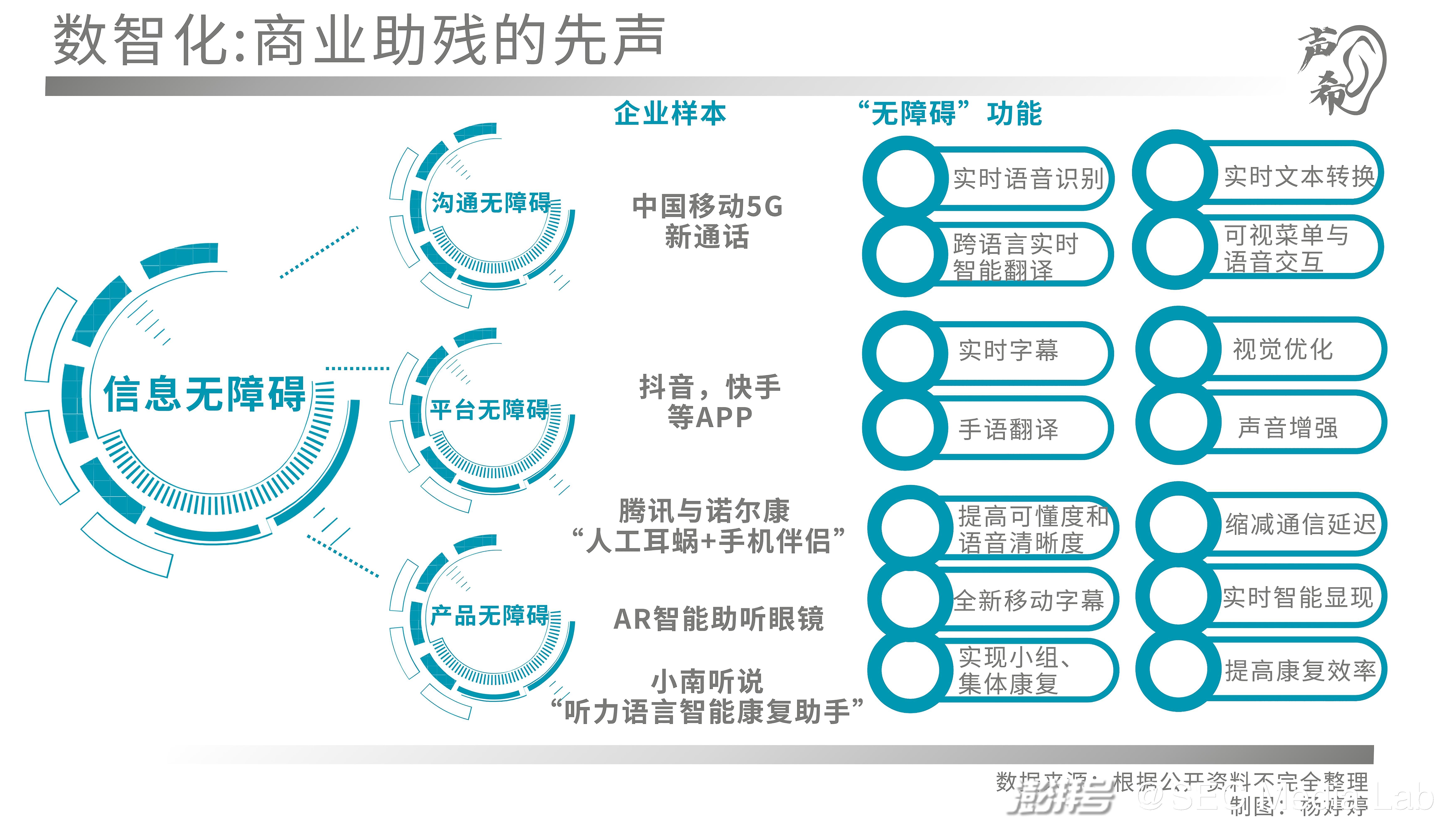

科技助殘是指利用現代科技手段,幫助殘疾人克服身體障礙,提高他們的生活質量,實現社會融合的一種社會實踐。這包括但不限于輔助技術、信息無障礙、遠程醫療、智能家居等多個方面。科技助殘目的在于通過技術手段,為殘疾人提供更多的自主性、便利性和平等的社會參與機會。

已經有不少創新企業為殘疾人在康復訓練、融入社會和就業等方面提供產品和幫助,例如幫助聽障人士“看見”聲音的智能語音轉文字技術,為聽障人士與健聽人搭建交流平臺的AI手語翻譯軟件,專為聽障人士研發的無障礙智能終端等。這將有助于加快彌合“數字鴻溝”,讓殘疾人群體共享科技紅利,幫助他們走出“沉默”。

此外,聚焦聽障人士的公共服務,不僅是日常生活和溝通方面的問題,還需要關注到他們可能遇到的各種公共場景,關注公共資源的普及和覆蓋范圍。2023年9月1日,《中華人民共和國無障礙環境建設法》正式施行,其在現有法律法規的基礎上,對設施建設、信息交流、社會服務等方面,全面系統地對無障礙環境建設主要制度機制作出規定。

近年來,伴隨信息無障礙理念深化,技術加持視聽向善,人文關懷在無障礙改造中作用不斷凸顯。如何在以科技助力信息無障礙建設的過程中,讓無障礙理念更加深入人心?如何在填平數字鴻溝的過程中,提升人權保障水平?這是個社會議題,也是一場全社會的行動。

撰稿:呂夢婷 楊婷婷

可視化設計:呂夢婷 楊婷婷 肖建潤

統籌:陳旭濤 朱媛媛

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司