- +1

我想努力,再努力,追上2019年

讀到單讀新書 039《可能的世界》的書名,編輯部的大家各有各的惆悵:我們相互張望,由書名一下子想到的,是北京奧運會前后人人期待的“可能的世界”,還是近年來見識過“不可能”后急劇緊縮的“可能的世界”,或是其他地方與時空里的“可能的世界”……

作為這一代內心緊縮的青年們,我們還有去想象什么是“可能”的自由嗎?如果要保持這份自由,什么可以用作想象的材料,從何處尋找可能性的樣本?《可能的世界》就在這樣一個迷惘不安的時刻出現了。

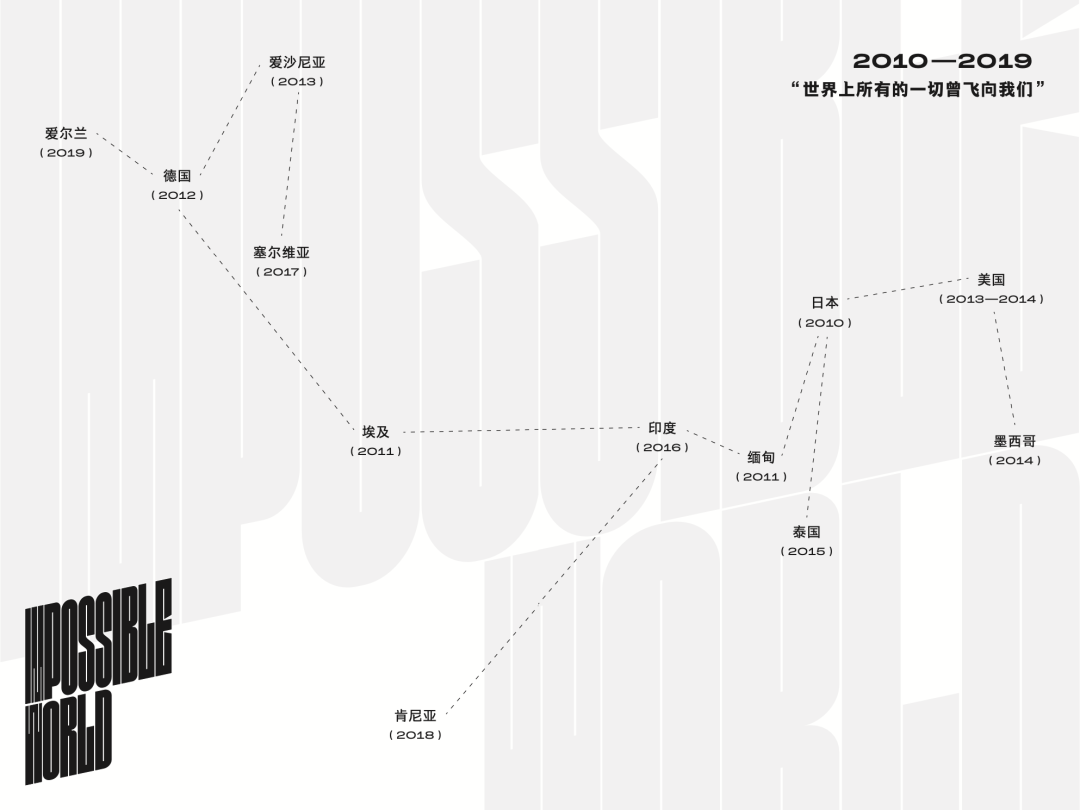

查看《可能的世界》寫作地圖

從 2010 年到 2019 年,楊瀟作為記者和背包客陸續去了美國、埃及、緬甸、德國等十多個國家。時而樂觀,時而憂慮,他把在當時當地的記錄與對遠方的思考一起,寫在了《可能的世界》的 20 篇文章里。

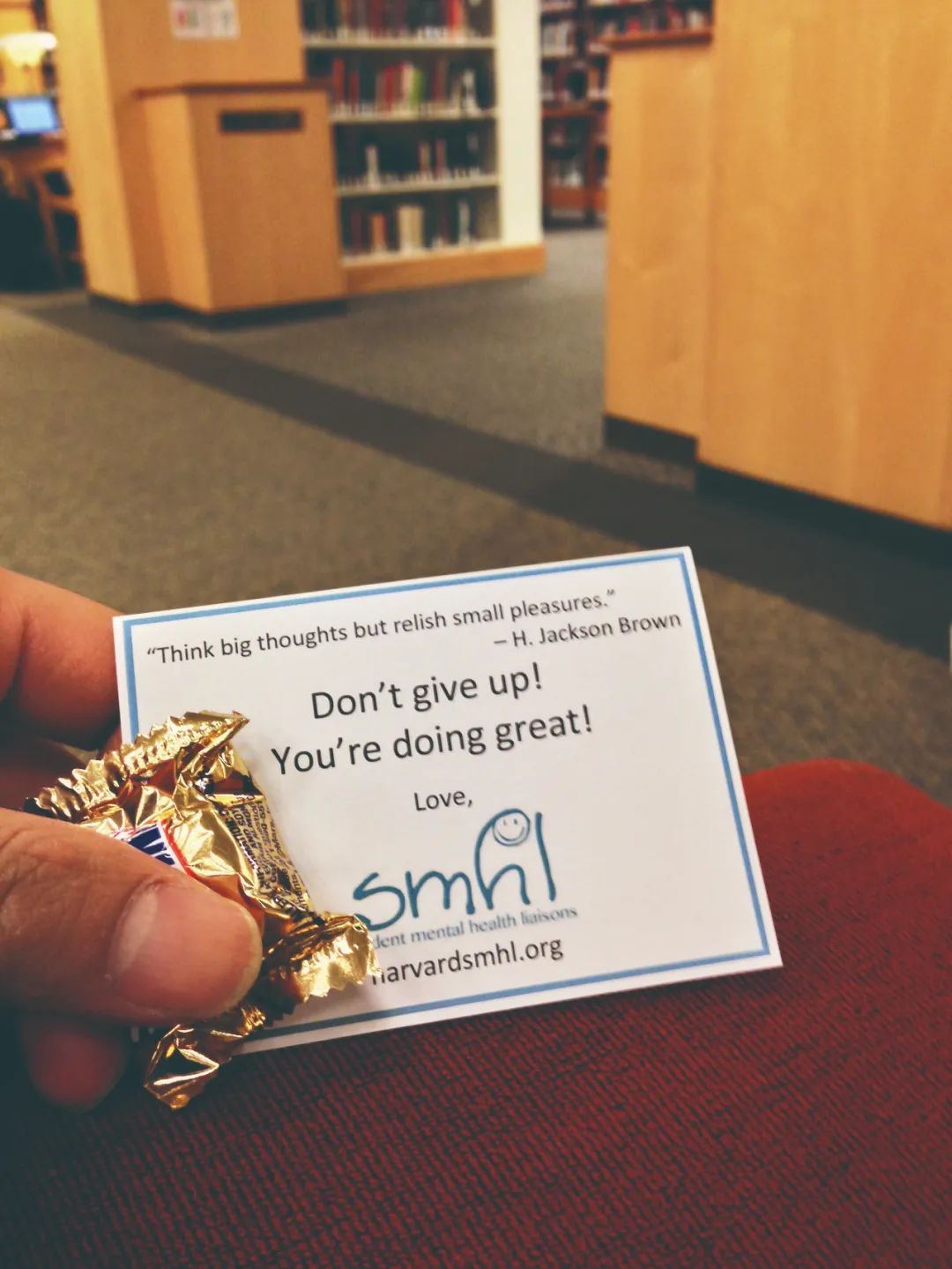

現在回頭來看,那十年擁抱世界的機會并非常態,而是一段寶貴的窗口期。他在美國哈佛大學度過了“壓倒性”的豐富的訪學時光,“世界上所有的一切曾飛向我們”;在緬甸歷經曲折采訪到了結束軟禁剛剛一年的昂山素季,那時無人了解歷史的反復會如此迅速;在愛爾蘭,在對“船”和“墻”的來回忖量中,他“好像聽到了鐘擺開始轉向的聲音”。每一次行走都是一次對可能性的捉摸,與此同時,也是對不可能性的靠近。

今天單讀分享楊瀟為《可能的世界》作的《自序:追上 2019》,希望我們能從世界與自我不停變動的關系里,從不同社會歷史紋理之間,守住基本的自由感。他在自序里寫道,“你將看到的,是不可能與可能此消彼長的故事。也許,只要保持想象力,人們就能守住自由感,進而守住自己的生活。”

自序:追上 2019

作者:楊瀟

那年冬天準備考研時,我總去學校的老圖書館二樓,那是外文報刊閱覽室,平時人很少,不用擔心占座問題。因為厭倦了復習材料上枯燥的閱讀理解,我決定讀英文報刊作為替代。有一篇寫自駕沿長城旅行的長文尤為好看,配圖里,公路上等待車輪幫忙脫粒的黃澄澄的谷物也讓人印象深刻。可惜我沒記住作者的名字。按時間推算,他應該就是后來寫《尋路中國》的彼得·海斯勒(中文名何偉)。

老圖用的是那種老式長桌,從下午到晚上,我就趴在桌上啃雜志來應試。老圖很安靜,來上自習的總是那些人,好幾個也都是考研的,誰也不認識誰,見面笑笑,有種共赴某事的同儕溫暖。讀累了,下樓圍著新開湖夜跑,再去臨近的天南街買幾個橘子解渴,時隔二十來年,我仍然記得那帶著冰碴的酸甜。

幾個月后,《國家地理》幫我在考研英語里拿了高分,但我卻莫名其妙喪失了繼續讀書的熱情,畢業進了媒體。我從編輯干起,學習校對、排版、起標題,還莫名其妙寫起了時評,畢竟,那是一個“熱言時代”。紙上談兵幾年后,我到了市場化媒體,開始做自己真正想做的事兒:當記者,寫稿子。先寫時政報道,再寫人物報道,最后寫特稿,我做得還不賴,但總覺得少點兒什么。2010 年 4 月的某一天,我正在一個災難現場采訪,歇腳時接到短信,編輯問我愿不愿意去日本采訪。

年初,雜志社就計劃拓展海外報道,這一年的目標是近鄰印度和日本。因為之前讀過英國記者愛德華·盧斯寫的《不顧諸神:現代印度的奇怪崛起》,我對印度這個矛盾之國充滿好奇,對日本則興趣寥寥。不過,作為年輕記者,在這種重大選題面前,通常只有被選擇的份兒。我告訴自己,不去日本,也未必輪得著你去印度,便硬著頭皮回復編輯:好!

在哈佛大學,楊瀟遇見了電影《槍聲俱樂部》主角之一的原型,一位曾經的戰地攝影師

現在想起來怪有意思。一家媒體會把一個不懂當地語言,沒有相關文化背景,甚至沒怎么出過國的年輕記者,扔到一個陌生國度去寫封面報道。你可以說這不夠職業化,但也可以說是霸蠻生長:很少自我設限,想到什么就去做了,帶著積極、熱切甚至急吼吼的勁兒,管它什么“萬事俱備”。

于是,這位被點名的年輕記者,誠惶誠恐開始準備。一邊聯系采訪,一邊大量閱讀。我讀的第一本書應該是約翰·道爾的《擁抱戰敗:第二次世界大戰后的日本》,邊讀邊從注釋里發掘更多參考書,再買,再借,再讀。這種主題閱讀效率極高且令人愉悅,三個月啃了 40 多本日本主題的書,我對目的地產生了越來越大的興趣。很難說關于日本我寫的到底是什么。有一點時事,有一點歷史,有一點地理,有一點人物,有一點智識討論,再用自己的游歷把它們都串起來。系列文章發表后,一位我尊重的媒體前輩說,讀起來有點像《國家地理》。那時我更多憑本能寫作,談不上什么文體意識,但他的評價讓我想起了多年前在老圖度過的那些安靜夜晚,以及帶著冰碴的橘子果汁。反正,開卷總是有益,閱讀不會吃虧。

《國家地理》的底色什么?英國作家在為《有待探險的世界》( 這是一本《國家地理》的旅行與探險故事集)所撰序言中說,“對浪漫體驗的向往和對冒險經歷的向往,能夠成為我們每一個人心中的第一推動力”。早在十歲時,他就明白了這種渴望,每次和父母進倫敦城,他都會趴在科克斯普爾街(Cockspur Street)那些航運公司總部的明亮大櫥窗前,目不轉睛地望著那些“用橡木、柚木、鐵制構件和雕刻精美的黃銅組裝起來的”遠洋巨輪模型,一邊看一邊“在倫敦西區的霧靄中,做著無比美妙的夢”。

我想象著有朝一日有了錢,我會很神氣地大步走進去,徑直走到辦事員的高臺子跟前,讓他給我一張手寫的遠洋船票……我想著開闊海面上,一眼望不到頭的尾流在船后緩緩舒展……我想象著自己在特內里費島水域生平第一次看到飛魚,在南太平洋上第一次看到信天翁;船駛過赤道無風帶,我汗津津地一路瞌睡,在咆哮西風帶,我被滔天巨浪嚇得膽戰心驚…….

許多人小時候都有一扇或者幾扇自己的櫥窗通往遠方。對我來說,這是每期《少年科學》雜志內頁夾著的折紙模型(你能想象嗎,有一期他們居然讓讀者來造航母),是外婆家房頭泥巴地上被我挖出的溝溝壑壑(我名之為江河湖海,在上面觀察雨水對泥沙的運輸),是長途私營中巴里的汽油味兒(曾經令人心醉),是湘江里輪船的汽笛聲(至今仍可直達脊柱令它微微發麻),是深夜里傳來的鐵軌上有節奏的、令人心馳神往的咔嗒咔嗒,更是伴隨我長大的那些與地理有關的作品,不論它是凡爾納的科幻小說,還是關于非洲、堪察加半島或者南太平洋的探險故事。

《重走:在公路、河流和驛道上尋找西南聯大》出版后,我和朋友復盤各自的寫作。我們這一代人,成長于“四個現代化”氛圍濃厚的改革開放早期,每個人的夢想都是長大當科學家,從小學就開始鼓搗“小發明”“小創造”,還要“胸懷祖國,放眼世界”——家家都有兩本地圖冊,紅色塑料皮是中國的,深綠色塑料皮是世界的——并閱讀大量科普作品。西方地理大發現時代以降的那些博物學家、冒險家、記者、作家(他們往往一人容納這所有身份)就是從那時開始,這一路徑源源不斷進入我們這一代人的閱讀視野,可能到今天也沒有完全終結。于是,哪怕今日世界已很少有未被探索的角落,但這一代中的不少人因為曾經在紙上鳧水于大航海時代,知識結構殊為駁雜,所以他們的潛意識里(容我大膽假設)仍然住著一個博物學家。當他們中間的一些人開始寫作時,就總忍不住想要寫萬事萬物。不要誤會,他們并非要撰著百科全書,而是不甘于特定專業、領域或者文體的限制(在這一點上,你也可以說他們是“業余者”),總希望占有不同時空的素材,鋪排,穿插,交跳躍——有時摔到地上,但智識的樂趣一直都在。

日本之行開了一扇門。從 2010 年到 2019 年這十年間,我陸續去了二三十個國家出差、旅行或者短住。在整理過去十年所寫文章時,三個字不斷出現在我的腦海里:可能性。這里頭當然有年輕帶來的樂觀,尤其是當年輕與跨國旅行結合的時候——安排自己的旅行會有一種安排自己生活的錯覺,而人在異鄉也往往很容易踏入(我不愿用“陷入”)某種“自由生活”的想象。但其中也有結構性的東西,回到 2010 年或許能看得更清楚。但那是 2010 年,不是 2014 年——這一年 3 月 1 日,我跟著一群留學生,與訪美的一位北大著名教授在哈佛法學院圍爐夜話。二十多個年輕人圍著這位謙遜儒雅又光芒四射的知識分子,無話不談。久違的單純熱烈美好,好得讓我覺得不真實。這一年是“一戰”爆發 100 周年,我在當晚的日記里寫道:“從 1914 到 2014,人類有過多少個溫馨懇談的夜晚?”美好歸美好,某一瞬間我仍然覺得,他是不是太樂觀了?我想起阿富汗和墨西哥同學對我說的,如果你不經歷我們國家的劇變,你不會想到國家是可以倒退幾十年的。于是,我在一篇文章中寫下這樣的疑問:“這是晚期還是新世界,是隧道的入口還是出口?”

哈佛的拉蒙特圖書館 24 小時開放,臨近期末,自習到深夜的人會收到學生組織發的“鼓勁卡”(攝影:楊瀟)

也不是 2016 年——這一年 12 月 19 日,我和同事在印度菩提伽耶采訪宗薩仁波切。采訪正在進行時,美國大選結果揭曉,仁波切從我們這里知道了特朗普當選的消息,他又一次談起萬事萬物之間的因緣,并重復了之前的預測:“可能就是那些討厭特朗普的人,會讓他獲得勝利。”菩提迦耶霧霾很重,這反而給了它一種出塵之感。在繞塔時,我碰到一位郁悶的紐約小哥。他說,感覺整個世界都在你周圍發瘋亂轉,而我們卻在這么個地方安靜地待著,真是太奇怪了。

菩提迦耶,以佛祖證悟的那株菩提樹為中心,一場法會即將開始(攝影:楊瀟)

更不是 2019 年——這一年 12 月 5 日,逆時針環繞德國采訪旅行 40 天后,我從柏林飛回國內。按預算可以在德國多待幾天的,但我急著回來,去紹興觀看一項國際賽事。我在浦東機場下了飛機就直奔比賽舉辦地,心里想著,等來年春天爭取再去德國一趟,把漏掉的城市補上,反正,去歐洲也非常容易。一個月后,新冠疫情暴發,剩下的,就是歷史了。

德國最東端,與波蘭一河之隔(攝影:楊瀟)

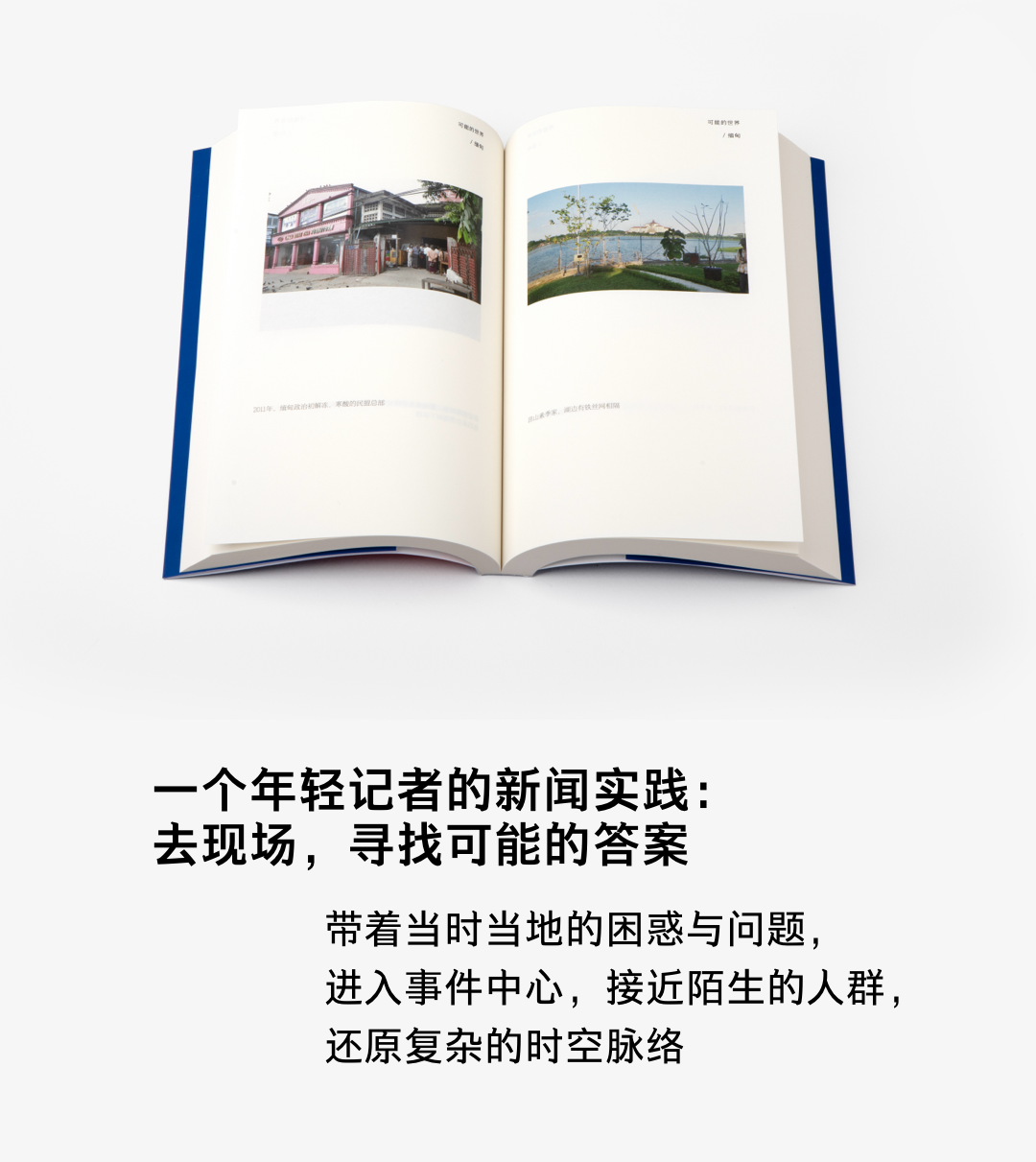

可能需要拉開較長一段時間,才能看清我們身處其中的究竟是什么。恰如在 2010 到 2019 那個十年,我帶著屬于當時當地的問題(和局限)去現場,觀察,采訪,記錄,難以知悉隨著時空的變化,哪些文字將變得幼稚、唐突乃至尷尬,哪些文字卻將在時間棱鏡的折射下,閃耀出一點點預言的光芒。我所能做的,只是誠實地記錄。

有時候我會想,也許比喪失自由更可怕的,是喪失自由感。前者的喪失往往是一夜之間,而后者的喪失則更像一次緩慢的中毒。2023 年 8 月,時隔近四年我再一次出國,目的地是新加坡——你能想到的最安全最有秩序的國家之一,我卻一直被名種毫無必要的擔心困擾,我的舌頭和腦子都像凍僵了似的,講英語不斷結巴,看著手機里陌生的 app 也心生畏懼。這種狀態持續了整整兩天,最后,在一家英文書店里,看著那些熟悉又陌生的主題,我感覺自己好像緩過來了。2023 年 11 月某個深夜,和幾個朋友在一檔播客節目聊天時我說起那次經歷,我說我還在克服自己,克服那種沒來由的害怕,克服那種自己嚇唬自己的感受,然后我聽到自己說:我想努力,再努力,追上 2019 年。

誰知道呢?也許我想要追上的還有 2016 年,2013 年,2010 年,2008 年,2003 年——帶著冰渣的橘子我好久沒吃過了,對未來翹首以盼的滋味我也久違了。從較悲觀的角度,你也可以說我寫的是“不可能性”,人與國家都在某道長長的陰影之下。就像我在疫情前最后拜訪的柏林,法西斯浪潮退卻后,同盟國的一個臨時安排在冷戰中變成“長期的凝固狀態”,又在冷戰結束后以一種奇怪的方式融化,留下遍地沉渣(在本書第十章《另一個國度》中可以看到沉渣的樣子)。不過,正如如今柏林的活力滿滿與多元包容,我愿意換一種依舊樂觀的說法:你將看到的,是不可能與可能此消彼長的故事。也許,只要保持想象力,人們就能守住自由感,進而守住自己的生活。

有一個我很喜歡的德語詞 Fernweh,指的是“對遠方的向往”。研究“人文主義地理學”的段義孚先生,在風景畫的演變中看出了中世紀思想的結束與現代早期思想的開始:景觀藝術家不再仰望天堂,而是向外眺望遠方的地平線。借用段先生的理解,2010—2019 那個十年也有某種可貴的“現代性”,而“對遠方的向往”實乃基本人性,這會決定更長時間段的方向。

回到那十年中點的 2014 年 6 月 1 日,在美國訪學一年后,我離開馬薩諸塞州劍橋,踏上回國之路。在這之前我花了好幾天的時間打包,光何偉的老師約翰·麥克菲的書就有好幾本,寫加利福尼亞的,寫大峽谷的,寫阿拉斯加的,都是科考、地理與冒險結合的非虛構作品——心里那個博物學家放棄了生物多樣性的原則,不斷敲打我:都帶走!這些書不惜代價也得帶走!我拖著兩個裝得太滿的沉重的“諾亞方舟”去坐波士頓地鐵的紅線,腦子里盤旋著瓊·迪迪翁與紐約告別的名篇的開頭:

It's easy to see the beginnings of the things, and harder to see the ends.(要看清事情的開始是容易的,看清事情的結束則比較困難。)

不知道這次告別與歸來意味著什么。在波士頓洛根機場辦理完托運后,我松了一口氣,坐下來吃最后一頓“合法海鮮”餐廳的軟殼蟹。我打算先飛芝加哥走馬觀花幾天,再從那里出發,坐上兩天的火車到舊金山,從西海岸回國。前路漫漫啊。行業已經狼煙四起,熱切、野心與冒險精神還剩多少呢?我不知道。在校園的十個月短暫又漫長,不管怎樣,在回到真實世界之前,還有一趟未知的火車旅行可以期待。

坐火車橫越美國,穿越猶他大鹽湖(攝影:楊瀟)

互動話題

#十年前十年后#

2010—2019,你最懷念哪一年?

在世界與我之間,尋找可能性

《可能的世界》新書沙龍 北京首發

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司