- +1

歷史知道風向哪里吹:美國年輕人的吶喊能否阻止遙遠的戰爭?

寫在前面:

本文是《歷史知道風向哪里吹:從哥倫比亞大學的占領運動說起》的下篇。上一篇文章主要聚焦近期聲援巴勒斯坦的高校抗議事態,本文則發散向一些更大的政治議題,包括“反猶主義”概念的辨析,美國大學生抗爭能否阻止遠在中東的戰爭,以及2024年美國大選背景下校園抗議撬動更大社會力量進而影響政治的可能性。

篇幅所限,即便已經將主題限制在美國高校的學生抗議及其影響,而不深入巴以沖突本身,也很難探討清楚問題的方方面面,未盡之處敬請諒解。

當地時間2024年4月18日,美國紐約,抗議者聚集在哥倫比亞大學外示威。

事態仍在飛速發展,我們仍不知道這場西方世界心臟地帶的風暴最終將刮向何方:當地時間4月29日早上,哥倫比亞大學校長沙菲克通過郵件告知全校,校方與抗議學生的談判沒有進展,哥大將不會從以色列撤資,且正在考慮清除占領營地的“替代性手段”。兩個小時后,哥大校方在另一份通知中要求抗議學生在下午兩點前離開營地,向校方工作人員坦白,并承諾在6月30日或獲取學位前絕不違反學校的相關政策,否則將面臨停學調查。

最后通牒激怒了抗議學生。當晚哥大校方確認已開始實施停學后,學生們在30日凌晨攜帶巴勒斯坦旗幟、標語和柵欄等障礙物沖入漢密爾頓樓(Hamilton Hall),宣布開始占領這座建筑。當晚九點,紐約警察開始清場行動,在眾目睽睽之下使用警用云梯破窗攻入二樓,繞開了被堵塞的一樓正門,逮捕了占據漢密爾頓樓的所有抗議學生——56年前同樣是在這一天(1968年4月30日),紐約警察沖入被當時學生運動占領的漢密爾頓樓進行清場并爆發激烈斗毆。

同日,以色列總理內塔尼亞胡重申以軍將對拉法發動地面進攻,無論相關停火談判是否將取得進展,以軍都將“實現徹底的勝利”。坐落在加沙與埃及邊境的拉法是當地巴勒斯坦控制下的最后一座主要城市,在過去幾個月中接納了大量難民,據半島通訊社二月份的估計,約有包括60萬兒童在內的150萬巴勒斯坦人正生活或滯留在拉法,在此爆發的大規模地面沖突必將造成極其慘重的人道主義災難。

在上篇中,我們討論了美國近期學生運動的前因,但還并未深究可能的后果。那么,第一世界年輕人的振臂高呼能夠叫停遠在中東的災難嗎?

1. “反猶主義”?

在探討學生抗議的走向之前,還有一頭房間中的大象未曾觸碰。從沖突爆發起,部分政客就時常以反對“反猶主義”為由,要求限制聲援巴勒斯坦的示威活動;如今,美國政府、高校和部分人士為鎮壓學生張目時,也大多宣稱本輪校園抗議浪潮是“反猶主義的”。

批評者認為,“反猶主義”概念泛化、成為了噤聲反對者并為以色列戰爭罪行辯護的武器。參與組織了多所高校學生抗議的猶太裔團體“猶太爭取和平之聲(Jewish Voice for Peace,JVP)”曾出版題為《論反猶主義》的小冊子,指出任何對以色列政府或其政策的批評都可能被扣上這頂帽子,“反猶主義”的指控已經被用在打壓“全球爭取正義的進步運動”上了——當初哥大、哈佛等高校校長在國會聽證會上便被指控應對校內“反猶主義”不力。然而,“反猶主義(Anti-Semitism)”“猶太復國主義(Zionism,又譯作錫安主義)”等術語含義復雜,背負著數不清的歷史糾葛。

基督教經典中,猶太人因拒絕認耶穌為彌賽亞而受到指責。自中世紀以降,猶太人在歐洲常常面臨歧視、被認為破壞了民族和諧與民族國家的統一而遭到迫害。歐洲國家對猶太人作為異教徒的排擠讓一些猶太知識分子認為,他們面臨重重壓迫的原因是缺乏一個猶太人自決的民族國家,猶太復國主義的思潮在19世紀末開始萌芽。舊反猶主義最終在納粹統治下演變為反人類的種族屠殺,六百多萬猶太人遇難的慘痛經歷讓歷史上長期歧視、迫害猶太民族的歐美國家補救式地警惕反猶主義。

1917年,英國外務大臣亞瑟·貝爾福在一封被后世稱為《貝爾福宣言》的信件中承諾,戰爭勝利后猶太人可于當時仍為敵國奧斯曼帝國領土的巴勒斯坦重建“民族之家”,前提是不得侵犯當地穆斯林與基督教居民的權利。糟糕的是,為了促使阿拉伯人加入大戰,英國也把巴勒斯坦在《麥克馬洪-侯賽因協定》中許諾給了麥加謝里夫。英國用敵國領土開出的空頭支票讓巴勒斯坦成為了“兩次應許之地”,這也為日后的沖突埋下了隱患。

在一戰后的十年間,《貝爾福宣言》激起了前往巴勒斯坦的猶太移民潮,有組織的移民團體購入巴勒斯坦的土地并興建農場,形成了以“基布茲(kibbutz)”為代表的集生產、生活和自衛為一體的定居點。該宣言成為了證明以色列國家合法性的重要文件,猶太移民堅信巴勒斯坦作為應許之地,是給“沒有土地的人民一塊沒有人的土地(A land without a people for a people without a land)”。

然而,早在猶太移民涌入之前,許多穆斯林、基督徒和猶太人就世代生活于此,但殖民敘事把這片土地描繪為“荒蕪的”,住在這里的人是“野蠻的”,仿佛巴勒斯坦就是一片無人荒漠,而落后的巴勒斯坦人沒有能力在這片土地上發展任何產業。在以色列的建國神話中,猶太人定居于巴勒斯坦、建立以色列國家,反而提高了當地原本居民的生活水平,帶來了工業化和城市化。

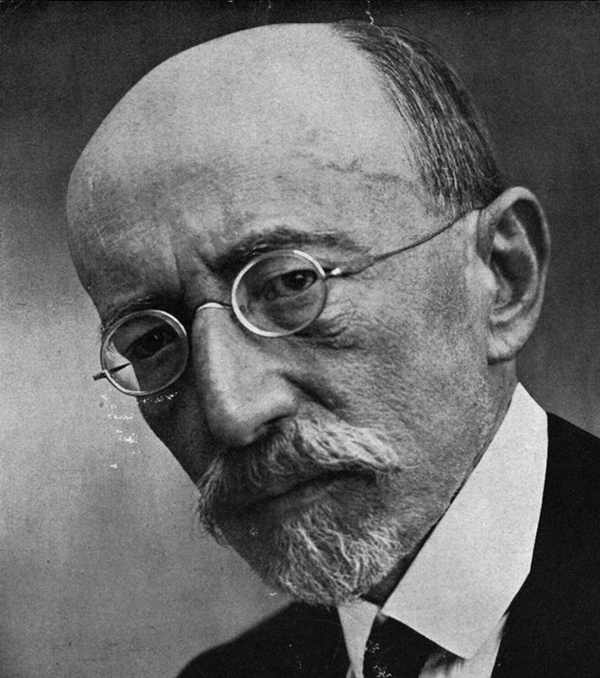

阿哈德·哈阿姆(Ahad Ha'am)

當然,并不是所有的猶太復國主義者都這么認為。阿哈德·哈阿姆(Ahad Ha'am)是“文化猶太復國主義”的主要倡導者之一,認為巴勒斯坦的阿拉伯人口是有智力且有才干的,猶太復國主義者絕不應忽視他們。哈阿姆指出,阿拉伯人已經在這片土地上生活了很長時間,猶太復國主義者應該認識到阿拉伯人的權益,并且要謹慎處理與他們的關系。他認為如果猶太人在這片土地上肆無忌憚的擴張、侵占阿拉伯人的土地,最終這些阿拉伯人一定會起義反對以色列國家。但哈阿姆的警告被無視了。那些明里暗里將巴勒斯坦人視作二等公民乃至野蠻人的流派,在以色列的政治敘事中成為主流。

如今,幾乎每所美國高校都有一個猶太人社團組織,通稱為希勒爾(Hillel)。這個組織是猶太裔學生生活的重要中心,提供各種服務,例如瑜伽課、求職幫助或者聚餐。這些組織還給18至26歲的年輕猶太人提供免費去以色列旅行的機會。在此類“旅行”中,他們可以體驗以色列的士兵生活,甚至親臨戰場。也就是說,一個在美國出生長大的猶太青年,可以平白無故地選擇在二十多歲的時候飛到以色列,舉槍對準被視作不安定因素的同齡巴勒斯坦青年。對不少猶太人學生來說,希勒爾就是他們在大學最重要的社團,是他們交朋友、發展職場關系的地方,而這些組織背后是大量以色列政府及其他猶太政治組織的支持,由此將以色列國家與海外猶太社群緊密地聯系在一起。

另一項重要的政策是,所有海外猶太人都可以成為以色列的公民。只要能夠自證血脈,無論出生在哪里都可以隨時回到以色列,獲得以色列的公民身份。通過針對海外猶太人實施廣泛的統戰策略,以色列國家試圖在全世界的猶太人社群中樹立一種觀念:以色列國家的利益,就是猶太人的利益;所有的猶太人都是以色列人,而攻擊或批評以色列等同于反猶主義。

在西方聲援巴勒斯坦的示威活動中,一句常見的口號是“從河流到海洋,巴勒斯坦將會獲得自由(From the river to the sea, Palestine will be free)”,據說源自阿拉法特領導的巴勒斯坦解放組織。從約旦河到地中海,聯合國第181號決議規定的巴勒斯坦領土被一寸寸蠶食。對主流親巴人士而言,這個口號是為巴以之間最終實現和平與平等而發出的呼聲。倫敦大學亞非學院學者尼莫·蘇爾塔尼認為,該口號意味著“在歷史上的巴勒斯坦地區必須實現所有居民的平等”,反對的對象則是種族隔離與以色列對巴勒斯坦人的歧視政策。

但在以色列現政府看來,這個口號是一種要求摧毀以色列的呼聲——內塔尼亞胡領導的執政黨利庫德集團的1977年政綱中,聲明“在地中海與約旦河之間,將只有以色列的主權存在”,而獨立的巴勒斯坦會“危害以色列國家的存在”。如今,一些以色列高官和外交人員堅持認為河海之間皆為猶太國家的應許之地,因此強烈抵觸“從河到海”的口號;另一些西方親以團體或政客則在有意無意中扭曲這一口號的內涵,將其上升為將猶太人從河海之間徹底趕走的意圖,由此以反猶主義為由封殺口號,例如英國前內政大臣蘇拉·布雷弗曼就曾抨擊該口號意在消滅以色列國家。

時常被混淆的是“反對以色列(的政府或政策)”、“反對猶太復國主義”與“反猶主義”。在哥倫比亞大學的示威中,抗議學生明確提出的訴求里,與巴以問題直接相關的包括“從任何獲利自以色列種族隔離體制的公司或機構撤資”,“對以色列的大學實施學術抵制”,以及“發表公開聲明要求立即實現永久停戰”。這些訴求本身固然有值得商榷之處,但在部分團體和政客的修辭中,學生的示威等同于對整個猶太民族的敵意,爭取巴勒斯坦和平與獨立的呼聲被視作對猶太民族之生存的威脅,更有極端者不斷組織反抗議活動,通過擾亂游行、引發斗毆、泄露抗議者個人信息乃至網絡暴力等方式直接打擊抗議。但實際上,多數親巴抗議者的立場不過是切實落實聯合國關于巴以分治、反對非法侵占巴國領土的一系列決議罷了,哪怕是更激進的“一國方案(one-state solution)”擁護者也認為必須同等保障當地猶太人與巴勒斯坦人的一切權利。

絕非所有猶太人都持有相似的政治立場。上文提及的JVP就沖在運動的第一線,堅定地和巴勒斯坦人民站在一起,反對以色列政府過去的非法侵占與當前的戰爭政策,并進一步指出:猶太復國主義對于猶太人本身也是有害的。猶太裔抗議者聲援巴勒斯坦時,經常勇敢地喊出“不要用我們的名字!(Not in our name!)” 這一口號,但他們反倒時常被更保守的猶太同胞稱作“自我仇恨的猶太人(self-hating jews)”,甚至一并扣上“反猶主義”的帽子。

一切社會運動都蘊含著兩種相互矛盾的傾向,一種是在劃分敵友的斗爭中走向激進,支持與反對雙方的敘事愈發勢不兩立;另一種則是因更廣泛的群眾參與和體制對運動的逐步接納而轉向溫和的訴求,但卻可能模糊了初衷。在聲援巴勒斯坦與抨擊“反猶主義”的對立中,兩個陣營中演變出極端的聲音固然難以避免,但更值得注意的是學生運動前所未有地放大了那些反對猶太復國主義、反對種族隔離的猶太政治團體的聲音——更不必說,那些被警察逮捕、遭受警察暴力的抗議學生中有相當多本就是猶太裔身份,反倒是竭力鎮壓學運的校方和警察對猶太學生構成了直接的人身威脅。倘若廣泛的社會動員能成為促使各方回顧并反思反猶主義、猶太復國主義以及兩國方案之得失的契機,進而影響以美國為主的西方國家的政治共識,那么這終將成為對巴以問題和平解決的一項貢獻。

2. 遙遠的戰爭

“對美國人來說,敵人……與自己無關。你們的戰爭我不感興趣,你們的抵抗我不感興趣。當我準備好時,我就會摧毀你。”

——《海灣戰爭真的在發生嗎?》,讓·鮑德里亞

4月28日,以色列即將進攻拉法的傳言不脛而走,巴勒斯坦民族權力機構主席馬哈茂德·阿巴斯隨即表示,“美國是唯一一個能阻止以色列犯下[進攻拉法]罪行的國家”。一個殘酷的事實是,即便巴勒斯坦人民擁有堅決的抵抗意志和優秀的非正規作戰能力,軍事的天平依舊十分傾斜。

當地時間2024年4月28日,巴以沖突持續,以色列正準備進入加沙地帶的拉法。

以色列有能力推進到底,最大的外部限制反而是國際觀瞻,尤其是美國的態度。美國是以色列最大的軍事援助提供方,自2010年至今每年軍援金額都在30至40億美元上下,今年二月更補充了高達141億美元的臨時援助。相比之下,以色列2022年的軍費開支不過234億美元。

除了真金白銀的軍事支持,美國還有兩項至關重要的“隱性支持”:在國際政治上,美國及其西方盟友長期阻撓聯合國安理會等國際組織切實落實有關決議、回應國際社會普遍呼聲,長期反對國際法院等機構在“南非訴以色列”等案中調查審理以色列涉嫌違反國際法的做法;在經濟上,美國長期為以色列提供貸款擔保,讓以色列能夠以優惠利率獲得民用或商業用途的貸款。

作為相對成熟的資本主義民主國家,恰逢大選年的美國政府不可能無視愈發洶涌的民意;身為深諳為政之道的職業政客,美國的領導層往往也不會用自己的政治生命去冒險地一意孤行;為了維持自詡“自由世界領袖”的地位,美國的外交政策亦要考慮國際輿論及其西方盟友的態度,而這些西方盟友同樣也受民意左右。因此,包括阿巴斯在內的許多人都將美國和西方的態度視作和平解決沖突的希望,我國也一再做出這類表態——

“鼓勵對當事方有影響的國家秉持客觀公正立場,為推動危機降溫共同發揮建設性作用。”(《中國關于解決巴以沖突的立場文件》)

“有影響力的國家尤其要為此發揮客觀公正的建設性作用。”(《中華人民共和國外交部和阿拉伯國家聯盟秘書處關于巴以沖突的聯合聲明》)

自哥倫比亞大學開始的美國高校抗議浪潮,乃至自去年十月沖突爆發以來社會上大大小小的反戰活動,就蘊含了這樣一種以社情民意促使政府調整政策、進而向以色列施加關鍵壓力從而推動沖突解決的潛力,亦即我們耳熟能詳的古語——“得道者多助,失道者寡助;寡助之至,親戚畔之。”

幸運的是,歷史上確實曾有過這樣的案例——在廣泛的社會壓力之下,美國政府最終放棄了其戰爭政策。

據歷史學家馬克·科蘭斯基記述,1968年2月,美國學生組織“學生爭取民主社會(Students for a Democratic Society,SDS)”的20名大學生來到西方重重封鎖之下的古巴進行訪問,其中就有一名叫馬克·拉德的哥倫比亞大學大三學生。在哈瓦那,學生們見到了北越的外交人員:

越南大使表示,他知道美國政府和美國人民之間存在著很大差別。盡管學生們對大使的善意言辭感到十分欣慰,但拉德仍然不失時機地指出,雖然他希望大使的看法是正確的,但事實上大多數的美國人確實支持這場戰爭。

“越南大使對這位認真的白膚金發的青年學生笑了笑。‘這將是一場曠日持久的戰爭,’他表示,‘我們已經堅持了二十多年,我們也可以抵抗更長時間。最后,美國人民將會對戰爭感到厭煩,他們會反對戰爭。到那個時候,戰爭就會結束。’”

大使的判斷不僅最終被證明是正確的,也反映了越南勞動黨和人民軍的斗爭策略。1968年的越南新年,北越發動了越戰爆發以來最大規模的主動進攻“春節攻勢”,一改先前以游擊、消耗和運動戰為主的戰略,而是直接進攻西貢、順化等南越和美軍控制的大城市。即便擁有突襲優勢,越南人民軍也不大可能在正面作戰中擊敗裝備精良的美軍,但北越領導人明白,戰爭是政治的延續:南越高壓統治下的人民厭倦了內戰,美國本土的年輕人抵觸征兵,中國和蘇聯需要看到發出的援助落到實處,而一場正面攻勢將向全體越南人民乃至世界表明,美帝國主義及其傀儡無法取勝。

通過駐扎西貢的大量西方媒體和剛剛興起的電視轉播,美國人民在家中的沙發上就目睹了越南人民軍的勇猛進攻和美軍的倉皇應戰。美聯社記者艾迪·亞當斯拍攝到西貢街頭一名越共戰士被槍決的畫面,贏得了次年的普利策獎。曾經一手擴大越戰的時任總統林登·約翰遜一再保證正在越南取勝,但報紙頭版和新聞節目上的畫面讓人們意識到,連續五年的“捷報頻傳”之后敵軍反而愈戰愈勇。1968年是美國的大選年,約翰遜迫于民意洶涌,在春節攻勢發動的兩個月后宣布放棄追求連任,最終選民選擇了承諾將取消征兵制、逐步撤出越南的理查德·尼克松。

最近,前《衛報》記者、英國媒體“中東眼(Middle East Eye)”創始人大衛·赫斯特就表達了這種觀點:從美國開始、正向整個西方世界擴散的校園抗議宛如21世紀的春節攻勢,很可能成為“以色列失去西方的時刻(the moment when Israel loses the West)”,美國社會將反思本國一貫以來的親以外交政策,而年輕一代的猶太裔美國人也將不再為猶太復國主義買賬。

當地時間2024年4月29日,加拿大溫哥華,英屬哥倫比亞大學學生示威抗議。

不難見到這樣一種論調:在實力差距面前,輿論、信譽乃至道義僅僅是錦上添花的東西。以色列對巴勒斯坦領土的非法侵占和對當地人民的非人道行徑遭到唾棄,美國警察和高校校方對抗議學生的手段令人不齒——但那又怎樣?畢竟以色列依舊在歷次中東戰爭中屢屢取勝,其武力優勢讓拉法成為俎上魚肉;大學生既沒法戰勝警察,又不愿豪爽地放棄畢業,更沒法直接幫助巴勒斯坦人民。

但是,自二十世紀以來,傳媒的高速發展讓國際沖突離我們每個人在感官上越來越近,家用電視帶來了前所未有的視覺沖擊,而社交媒體則挑戰了報紙電視由少數媒體集團控制的中心化結構,讓戰爭的信息如潮水般涌入每臺終端。所謂道義或者政治學所說的“合法性”,就是指人們多大程度上接受并認同政治領袖的做法,而在我們的時代里,每個人能輕易獲得充沛的素材去思考乃至拷問那些不合常理、甚至大逆不道的事情——道義的意義在于說服我們每一個人,而群眾的反對或認同又能挑戰政治共識,乃至迫使職業政客做出改變。

顯然,傳媒和信息也很容易被操縱,無需深入研究,也不難在各種渠道看到“虛假信息”乃至有意策劃的“信息戰”之類的警告。1991年海灣戰爭爆發時,鮑德里亞曾撰文說我們看到的戰爭不過是一種政治的擬像,而擬像并不總是和現實有多大關聯;他所擔憂的并不只是“媒體欺瞞人民”,更重要的是我們所目睹的“現實”似乎只存在于屏幕上。再早幾年,愛德華·赫爾曼和諾亞·喬姆斯基的著作《制造共識》就指出,哪怕并不存在政府或神秘勢力秘密操縱信息的陰謀,以市場為導向、享受傳播自由的媒體也實際上控制了觀眾能得到怎樣的信息,最終系統性地生產并宣傳特定的認知或意識形態。

歸根結底,巴以沖突的現場離那個我國一再喊話的“有影響力的大國”太過遙遠,也并沒有像半個世紀前越南戰爭那樣觸及民眾切身利益的征兵政策,即便位于西方世界心臟地帶的群眾總是有著阻止戰爭、促使地球另一側的人民更快獲得解放的潛力,要發揮這種力量卻絕非易事。

3. 學生能改變美國政治嗎?

我們要說的是,校園抗議是更廣泛社會運動的先遣隊與催化劑,區區幾萬名大學生的校內抗議誠然難以左右選舉結果或政府政策,但當時機合適時,他們能撬動更大的社會力量。像半個多世紀前一樣,2024年也是美國的大選年,而一個被政治評論家們忽視乃至取笑的政治運動正逐漸顯露出動搖選舉天平的潛力。

2月底舉行的密歇根州民主黨初選前夕,一場主要由當地反戰人士發起的草根運動“聽密歇根說(Listen to Michigan)”開始游說選民不要把票投給現任總統拜登,而是勾選“未表態(uncommitted)”的選項。在反戰團體看來,拜登政府不僅支持以色列對巴勒斯坦領土的非法占領和戰爭政策,還在亞美尼亞和阿塞拜疆的納卡沖突、也門北部的胡塞武裝戰爭等區域沖突中屢屢推波助瀾,因此要通過“幾千張‘未表態’選票來證明我們的政治力量與不滿”,迫使拜登和民主黨建制派做出改變。該組織設定的目標是爭取一萬張“未表態”選票,因為2016年總統大選中民主黨候選人希拉里·克林頓正是以一萬票之差在密歇根輸給了特朗普。

最終,“未表態”在密歇根初選中獲得了十萬張票,達到“聽密歇根說”原定目標的十倍。在美國制度下,各州的民主黨組織首先在初選中決定本州支持的黨內候選人,然后依初選結果向夏季舉行的民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)派出代表,代表則根據本州的初選結果為黨內候選人投票,最終決定代表民主黨出征總統大選的候選人。密歇根州的“未表態”票相對分散,即便十萬張“未表態”票相當于總票數的13.2%,卻只贏下了117名選舉產生的州代表中的2席。

但密歇根州的初選激勵了全美其他地方的反戰團體和進步人士。3月5日的明尼蘇達州初選中,“未表態”贏得了18.9%的票數和11個州代表席位,其中在涵蓋首府和第一大城市明尼阿波利斯的第五選區更獲得了31.6%的初選票;次日的夏威夷州初選上,“未表態”獲29.1%選票,贏下22名選舉產生的州代表中的7席。公開支持“未表態”運動的除了美國最大的左翼政治組織“美國民主社會主義運動(Democratic Socialists of America)”及各地的中小進步團體,還有如今在校園抗議中活躍一時的“學生為巴勒斯坦爭取正義(SJP)”和“猶太爭取和平之聲(JVP)”。

在民主黨建制派和一些評論人士看來,“未表態”運動是不智的,例如密歇根州州長格雷琴·惠特默就宣稱“任何沒有投給拜登的選票都是在支持特朗普的第二任期”,但“聽密歇根說”的組織者們也直接回答了這個問題:“特朗普不是我們的朋友,但從現在到十一月間,拜登還有很長時間改變政策、贏回民主黨選民的支持。”

也有美國政治專家指出,初選的性質與總統大選差異極大,部分選民在初選中的抗議性投票傾向并不能反映未來大選的風向。即便拜登確實正在失去年輕進步選民和穆斯林社群的支持,但這些群體在大選中也不大可能把票投給共和黨與特朗普,難以再現1968年尼克松當選的局面。這種針對選情的觀點本身并沒有錯,但需要指出,政治絕不僅僅是選票的數字游戲,“未表態”運動所反映的是更廣泛的民意情緒,基層活動家當然難以影響成熟的黨政機器,但所謂“議會外反對派”同樣不可忽視。

1968年,在約翰遜宣布放棄連任后,8月的民主黨全國代表大會就顯現出了空前的重要性。火上澆油的是,代表了年輕和反戰選民的羅伯特·肯尼迪(已故總統約翰·肯尼迪之弟)在這年6月遇刺身亡。1968年8月,大會在芝加哥召開,場內各地初選產生的代表們紛爭不休,而場外全國各地的反戰人士齊聚在此發動示威,極度厭惡混亂的芝加哥市長理查德·達利則部署了超一萬名警察和六千名伊利諾伊州國民警衛隊士兵。

抗議者與軍警的對峙演變為暴力沖突,超過七百名抗議者、警察和平民受傷,而原本聚集在此報道民主黨大會的媒體則把鏡頭對準了街頭。全美民眾都在電視機上看到了這樣一幕:芝加哥警察拽著被捕的抗議者在街上拖行,而周圍的示威群眾高喊“全世界都在看著(The whole world is watching)”。一年后,八名示威領袖出庭受審,被控有意煽動暴亂,此即著名的“芝加哥七君子(Chicago Seven)”案。

《芝加哥七君子審判》(2020)劇照

這八人代表了反對越戰的各個派別:艾比·霍夫曼和杰瑞·魯賓是非主流亞文化群體“青年國際黨”的創始人,最符合聽搖滾、飛葉子、奇裝異服的刻板形象;湯姆·海登、倫尼·戴維斯和約翰·弗洛尼斯是SDS的學生領袖,代表了反對越戰、支持民權運動的高校學生;戴維·戴林格是“良心拒服兵役者中央委員會”的創始人,致力于以幫助被征召者逃兵役等非暴力手段反對越戰;李·維納是“終結越戰全國動員委員會”的領導人之一,代表了反對越戰和征兵制的普通民眾;最后,鮑比·希爾是黑人革命組織“黑豹黨”的創始人之一,只不過他在法庭上屢次咒罵法官為“種族主義豬、法西斯騙子”,被下令另行單獨審判,八人的庭審這才變成了“七君子”。

正是這些身份與動機各異的群體所組成的“體制外”反戰陣線,才讓越南戰爭成為了1968與1972年兩次大選的中心議題之一,促使美國民眾選擇了至少在表面上承諾結束越戰的尼克松,并不斷施壓美國政府履行承諾。實際上,少有哪場學生運動能孤掌而鳴:1968年5月的法國學生運動遭到警察鎮壓后,迅速獲得了廣大工人階級的同情,各大工會接連發動團結罷工;同年的聯邦德國學生運動也因愈演愈烈的警察暴力而贏得了普通選民的支持,形成了所謂的“議會外反對派”,促使次年大選中同情學生的社民黨領袖威利·勃蘭特出任首相。

因其高效的動員和不成比例的媒體關注等特點,再加上難以預測警察與抗議學生間的沖突會演化到什么程度,校園抗議總是擁有成為那根“導火索”的潛力。當然有些時候,激進學生所引發的風暴并非總是有利于他們呼吁的事業,例如1964到65年加州大學伯克利分校的“言論自由運動”就引發了當地居民對失序的恐慌,隨后的加利福尼亞州長選舉中,日后成為總統的羅納德·里根就打出“清掃伯克利的混亂”的口號,承諾鐵腕處理學生運動來吸引保守派選民的支持,成為黑馬當選州長。

當地時間2024年4月29日,美國紐約,哥倫比亞大學的“加沙團結營地”。

可以說,抗議學生在多大程度上能同校園以外更廣泛、多元的社會群體站在一起,以及高校和警察回應抗議的手段是否會進一步激起公眾對學生、進而對巴勒斯坦問題的同情,決定了這場風波是否能真正改變社會共識和議程,進而影響政治決策。我們已經能窺探到一些進展:在哥大學生被清場前打出的訴求中,就包括反對在校園所在的哈萊姆(Harlem)區域進行地產開發而遷移當地居民、呼吁必須提供足夠的拆遷賠償和保障性住房。

我們也在逐漸看到左翼工會和工薪階層與抗議學生站在一起。據《雅各賓》雜志整理,光是在紐約市,美國運輸工人工會(Transport Workers Union)第101支部的大巴車司機們拒絕運載被逮捕的抗議者,法律援助律師協會(Association of Legal Aid Attorneys)的法律工作者們則免費為被捕學生提供法律援助。得益于近年間高校學生雇員(如博士生、助教和研究助理)在組織工會方面的重大進展,學生與工會也形成了制度性聯系:美國汽車工人聯合會(United Auto Workers,UAW)第4811支部即主要由加州大學系統的學生組成,在加州大學洛杉磯分校等校的示威和沖突中扮演了一股有組織的力量;而UAW本身不僅在半年來一直旗幟鮮明地要求巴以停火,其主席肖恩·費恩在5月1日這天更直接在社交媒體上表明:

“這場戰爭是不義的,學生和學術工人遭到的這種對待也是不義的。我們呼吁當權者釋放所有被捕的學生和職工,不過倘若你們受不了他們的吶喊,就別再支持這場戰爭了。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司