- +1

世界地球日丨《中國千年區域極端旱澇地圖集》的新成果與新期待

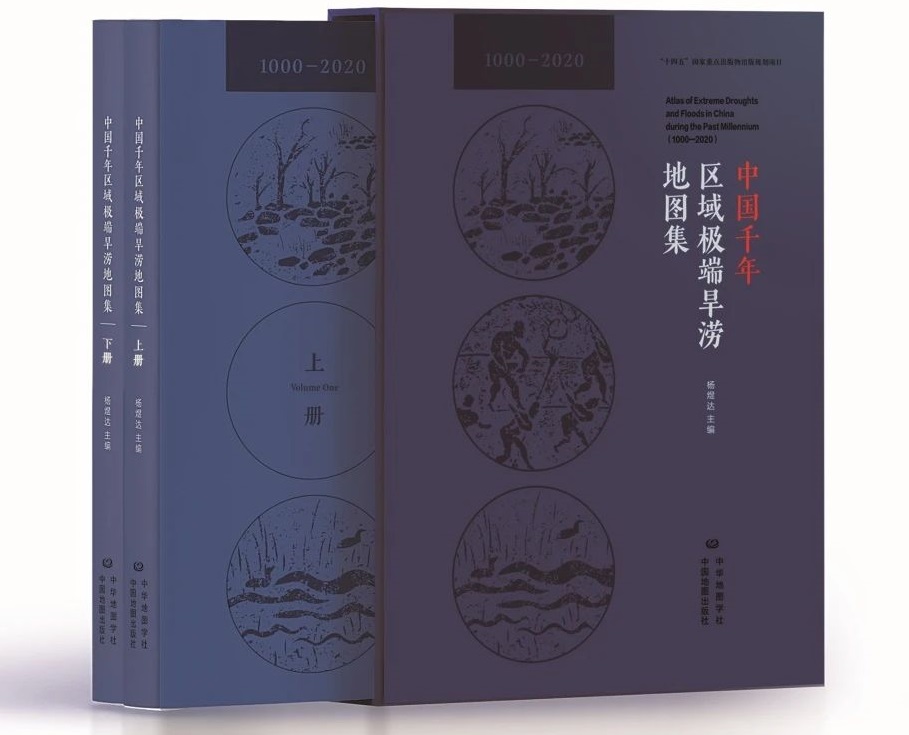

近日,由復旦大學中國歷史地理研究所楊煜達教授主編、中國地圖出版社、中華地圖學社出版的《中國千年區域極端旱澇地圖集》出版。4月20日,復旦大學和中國地圖出版社集團有限公司在北京共同舉辦了“構建人與自然生命共同體,應對氣候變化挑戰——‘世界地球日’院士專家研討交流會暨《中國千年區域極端旱澇地圖集》新書發布會”。來自自然資源部、中國科學院、國家氣候中心、復旦大學等關注、研究氣候變化相關領域的專家學者出席了發布會,并在座談環節就這一新成果的出版問世和相關學術問題進行了研討。

《中國千年區域極端旱澇地圖集》

十余年的沉潛,幾代人的努力

作為反映中國區域極端旱澇時空分布的專題歷史地圖集,《中國千年區域極端旱澇地圖集》(以下簡稱《地圖集》)充分發揮我國歷史文獻資料豐富的優勢,系統地利用了正史、方志、檔案、文集、日記等歷史文獻,梳理其中包含的旱澇信息,分區域識別公元1000年以來發生概率為10%(即“十年一遇”)的極端旱澇事件,將其表達在地圖上。在千年尺度上,實現了區域極端旱澇事件的均一識別,收錄旱澇數據達12萬余條,繪制極端旱澇年份圖達433幅,并在每幅圖下附有相當篇幅的文字說明,讓讀者“知其然且知其所以然”。

《地圖集》是楊煜達教授及其研究團隊十余年來在歷史氣候領域潛心積累的成果。座談會上,《地圖集》主編楊煜達教授回顧了這項研究的開端。

2002年,楊煜達來到復旦大學史地所開始他的博士求學生涯,師從鄒逸麟先生、滿志敏教授開始步入歷史氣候研究的大門。他在博士階段的研究就涉及歷史時期極端氣候災害的案例,比如1815年坦博拉火山噴發對中國區域社會的影響。留所工作后,他的第一個工作是長江三角洲的極端旱澇災害的研究。“作為歷史學背景出身的學者,自然關心氣候如何影響人類社會,特別關注氣候變化對歷史進程的影響”,在前述的研究工作中,楊煜達更體會到“氣候變化對人類社會的沖擊,最直接、最劇烈的就是極端氣候”,由此,他思考將極端氣候作為一個長期的研究方向。“2010年我從德國回來,開始正式著手組織團隊,做這項工作。申請了多個項目支持。2014年,我們在《歷史地理》上發表了關于千年區域極端旱澇識別方法的論文,后續就全面展開了分區域的旱澇站點定級和識別工作。2020年底,基本數據全部完成,草圖也全部繪制完成。”

歷史地圖是表達歷史時期自然與社會現象空間分布及發展變化最直觀的方式。楊煜達教授說,從動念做這項研究的一開始,就希望以歷史地圖的形式來展現。一來地圖表達最直觀,二來以歷史地圖的形式表達,能讓更多的學者和讀者利用。

十余年來的堅持不懈,最終呈現在大眾面前的是這兩冊厚重的圖集,但這并非楊煜達教授及其研究團隊的全部工作。復旦大學史地所所長張曉虹教授指出,《地圖集》背后有博士論文十來篇,碩士論文二十來篇,還有相關成果在不同學術刊物上的發表。此外,《地圖集》的厚重更在于復旦大學歷史地理研究所幾代人的學術接力。座談會上,多位專家的發言都談到了這一點,十分感慨。

復旦大學中國歷史地理研究所最為學界和社會稱道的成果是反映歷代疆域政區變化的《中國歷史地圖集》,即“譚圖”。中央文史館館員、復旦大學文科資深教授葛劍雄在發布會致辭中就提到,譚其驤先生在編繪《中國歷史地圖集》時就有設想,他認為在政區之外,中國的歷史地圖集應該是包括自然、經濟、文化、軍事、宗教、人口、城市等等不同專題的綜合性地圖集。《中華人民共和國國家歷史地圖集》(“大地圖集”)就是在此理念之下于1980年代正式開展工作的項目,這一項目也融入了譚其驤先生、鄒逸麟先生等前輩學者的心血。然而,由于種種原因,“大地圖集”于2013年由中國地圖出版社出版了第一冊,尚有兩冊未出版。在出版的第一冊中,即有中國科學院地理科學與資源研究所張丕遠先生主持的歷史氣候圖組和復旦大學史地所主持的歷史災害圖組。

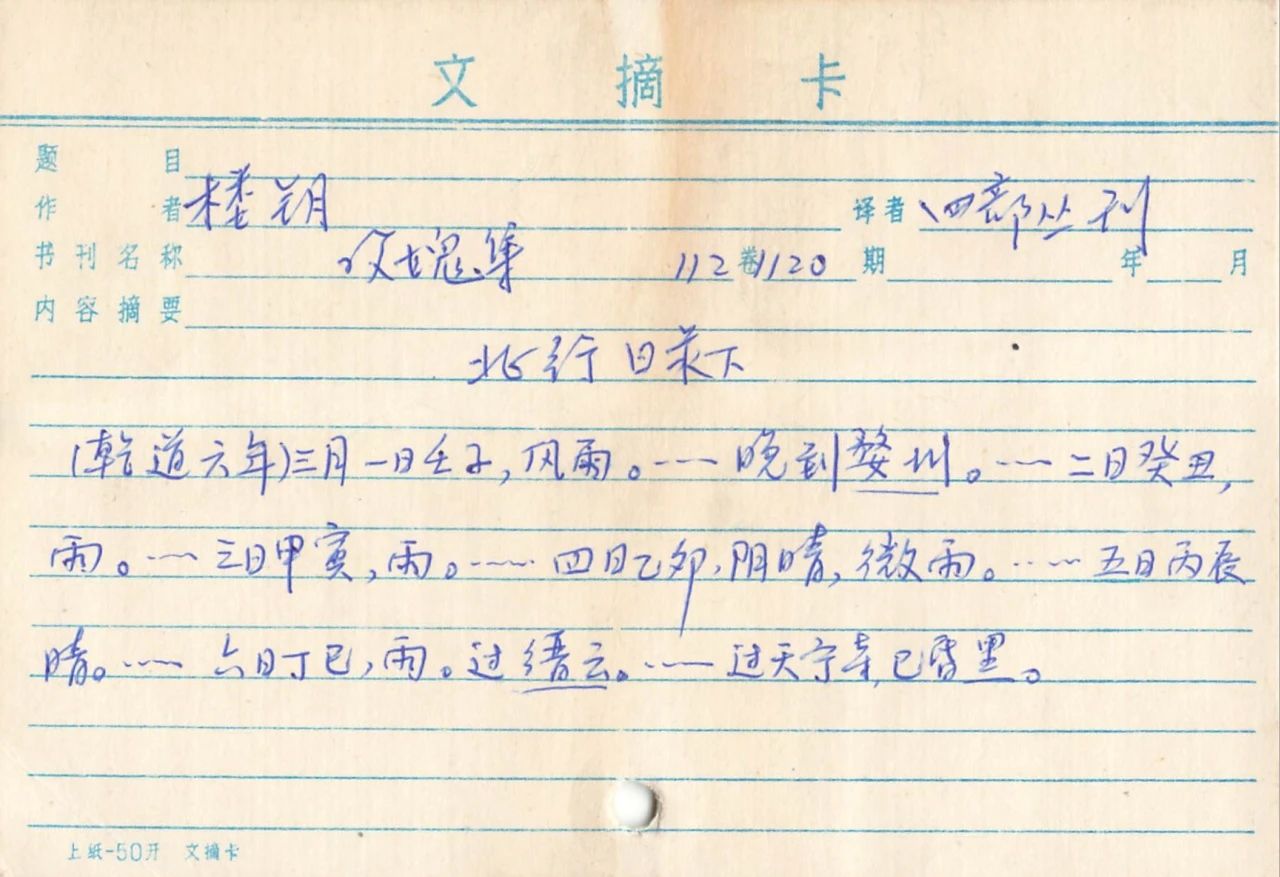

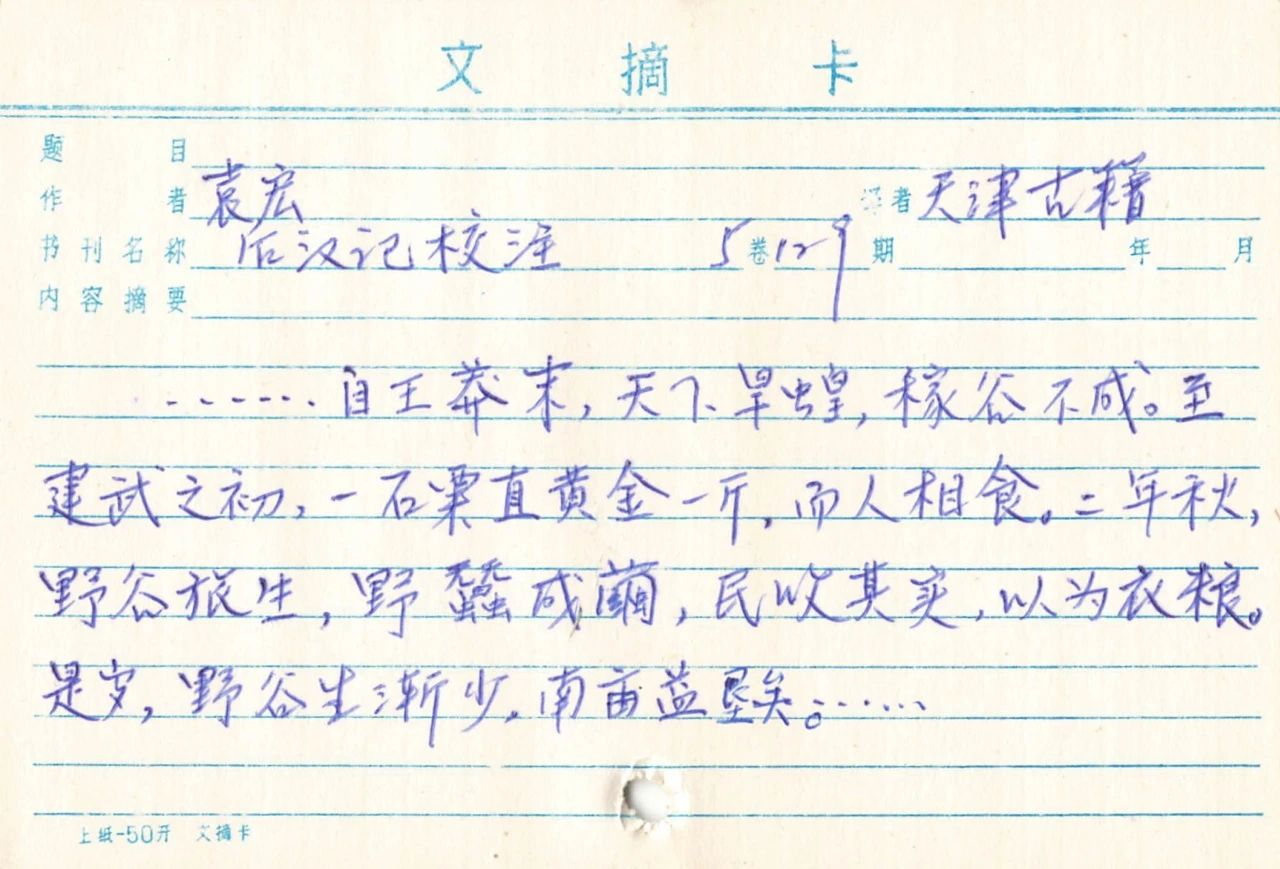

從“譚圖”到“大地圖集”,可以明了譚其驤先生對歷史氣候研究是有設想的,而之后鄒逸麟先生、張修桂先生、滿志敏教授則在這一領域都做了具體的工作,如歷史文獻的搜集、整理、具體研究的深入和發表,以及人才的培養。楊煜達教授介紹《地圖集》工作時提到,團隊梳理的資料中包括了上世紀90年代滿志敏教授組織復旦史地所的老師們抄錄的卡片。當時沒有數據庫和數字化文本,學者翻檢史料,一條條抄錄,積累了元代以前文獻中的氣候記錄卡片3萬余張……這些都是《地圖集》工作得以開展、落實的堅實基礎和學術支撐。2020年、2021年,滿志敏、鄒逸麟、張修桂三位先生先后逝世,楊煜達教授及其團隊在《地圖集》的扉頁表達了對三位先生的哀思,“謹以此地圖集向鄒逸麟先生、張修桂先生、滿志敏先生致敬!”

復旦史地所學者手抄卡片資料

復旦史地所學者手抄卡片資料

不忘前輩,后繼有人。《地圖集》既是學術佳作,也是育人成果。《地圖集》的編寫團隊共40余人,由不同學科背景的年輕學者組成。韓健夫是團隊中直接參與《地圖集》工作時間最長的成員。自2012年進入復旦大學史地所跟隨滿志敏教授、楊煜達教授學習,就開始從事區域極端旱澇的研究。他的博士論文關注的是過去1000年華北地區極端干旱事件的重建與社會應對。2017年博士畢業后,他繼續《地圖集》的編繪工作。從入學到《地圖集》的最終出版,已經過去整整十一年,他感到自己深深受益于此。如今他已成長為副教授,成為科研一線的中堅力量。他表示在《圖集》基礎上,未來還可以繼續開展更深入的災害重建和社會應對研究工作,發掘更多的學術增長點。劉威是即將畢業的在讀博士,河南駐馬店人,1975年河南駐馬店發生特大暴雨時她尚未出生,但這件事作為家族記憶、地方歷史記憶已深深刻入她的歷史認知中,也是她選擇以歷史氣候研究為志業的原因之一。劉威是《地圖集》后期制圖工作的主要參與成員之一,2020年《地圖集》數據基本完成,她開始繪制專題圖的初稿,直到出版前,她還在一遍一遍核查數據并調整圖稿細節。她表示《地圖集》的出版凝聚了整個編制團隊的心血,大家各自分工、通力合作,最后才能呈現出完整的工作。而編繪工作最大的體會是要有耐心,沉得住氣,重視細節,不怕麻煩。她提到,未來將在《地圖集》工作基礎上繼續探討歷史時期暴雨事件的時空過程與社會影響,以更好地回應社會應對未來氣候變化所關注的問題。

從“五百年”到“一千年”

《中國千年區域極端旱澇地圖集》涉及歷史學、地理學、氣候學等多學科研究方法,是一個典型的文理結合、學科交叉的工作。談這項工作在學術脈絡上的傳承創新,首先就要談由中國氣象局氣象科學研究院主編,1981年地圖出版社出版的,《中國近五百年旱澇分布圖集》(以下簡稱《五百年圖集》)。很長時間以來,這是以地圖形式呈現歷史氣候研究成果的標志性學術出版物。

《中國近五百年旱澇分布圖集》

在采訪中,楊煜達教授特別強調了《五百年圖集》的重要意義。他講道,歷史氣候研究使用的是歷史文獻,屬于代用資料,這與近現代器測資料不同。竺可楨先生的《中國近五千年來氣候變遷的初步研究》之所以重要,在于其發展了歷史物候學的方法,找到了溫度變化可以計量的方法,建立了一個合適的、讓大家信服的平臺,在這個平臺上,歷史時期的溫度可以和現代溫度銜接、比較。而降水與氣溫又不相同。中國的降水,其空間一致性不像氣溫那么強,地域性差異大。歷史文獻中記載的旱澇變化如何與現代器測數據進行比對,一直是歷史時期旱澇研究面對的問題。《五百年圖集》首次解決了這個問題,它的重要性就在于建立了一個可以和現代比較的可信的數據平臺,建立了一個可以和現在銜接的500多年來覆蓋中國東部地區干濕變化的基本數據集。

《地圖集》工作是對《五百年圖集》工作的繼承和創新。從方法上來講,《地圖集》借助了《五百年圖集》工作的經驗,根據歷史文獻“記異略常”的特點,設計了分階段分級判定的研究方法,并根據大致相同的概率密度進行篩選,構建了正史體系與方志體系史料間與器測資料間可以比較的平臺。從數據的補充和更新上,楊煜達教授及其團隊利用近四十年來文獻搜集整理方面的新成果,不僅將研究時段較《五百年圖集》又向前推進了500年,同時新增和更新了大量數據,提供了一套新的中國旱澇時空分布的歷史數據,這些數據既有明確的區域范圍,又在數據質量上有所提升。

國家氣象中心氣候變化首席專家張德二先生是當年《五百年圖集》的參與者,之后她也一直致力于歷史氣候研究,由她主編的《中國三千年氣象記錄總集(全四冊)》(鳳凰出版社、江蘇教育出版社2004年出版)嘉惠學林,也是楊煜達教授及其團隊案頭必備的重要參考書。座談會上,張先生對《地圖集》的問世表示祝賀。年逾八十,張先生去年還出版了新著《中國歷史極端氣候事件復原研究》,就歷史文獻中的氣候數據,她分享了自己的見解,肯定了此次《地圖集》繪制上的進步。回顧幾十年來的研究心路,她對于歷史氣候研究的艱辛感觸極深,也對年輕一輩學者寄予更高的學術期望。

中國科學院地理科學與資源研究所研究員、中國地理學會氣候專業委員會主任鄭景云也是氣候變化與自然災害研究方面的“老兵”,他與楊煜達教授也有多年的合作。在座談會上,他表示,編圖是最難的,首先要有數據,攢夠了數據,數據落到地圖上還會存在很多問題,需要專業的分析和技術處理,是非常不容易的一件事。發布會上,很多專家領導都肯定了《地圖集》工作的社會意義、時代意義,提到這一成果揭示了中國季風區極端降水時空分布規律,為歷史、地理、氣象、農業、水利、生態等多學科交叉融合提供了有力的學術支撐,也為全球變暖背景下的防災減災工作提供了科學參考,等等。南開大學歷史學院教授王利華則從學術史的角度對這一工作予以肯定。王利華教授研究環境史,他說“研究環境史,總是繞不開氣候,冷暖干濕是最基本的考慮因素,最核心的問題是水”,而時間、空間、數量、結構等環境研究的幾個尺度在《地圖集》中都有呈現,他認為,“科學是科學探索的過程,而不是堅定不移的結論”,即使未來有學者對《地圖集》提出批評意見,它的方法決定了它一定會成為相關研究學術脈絡中一塊繞不開的基石。

又是一個新的開始

前期攢數據,如今數據集合,特別是《地圖集》以歷史地圖形式呈現出來之后,研究工作又進入了一個新階段。楊煜達教授表示,未來研究團隊將會利用這些數據做一些具體的,新的研究,《地圖集》向社會、學界發布之后,也希望看到其他學者利用這些數據開展新的研究。中國科學院院士、中國氣象科學院研究員張人禾,中國科學院院士、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員朱敏,兩位院士從跨學科領域對《地圖集》和楊煜達教授團隊提出進一步研究的建議。朱敏研究員提出,是否可以考慮從科技考古領域尋求證據,為《地圖集》揭示的極端降水時空分布規律提供佐證,或者二者結合可以碰撞出新的學術火花。他還建議建立網站,可以不斷更新后續研究和數據。張人禾研究員則指出,旱具有一定的區域性,而澇的情況則更為復雜,更不要說對歷史時期旱澇的復原,他肯定這一工作的學術意義之外,更期待未來研究的新進展。

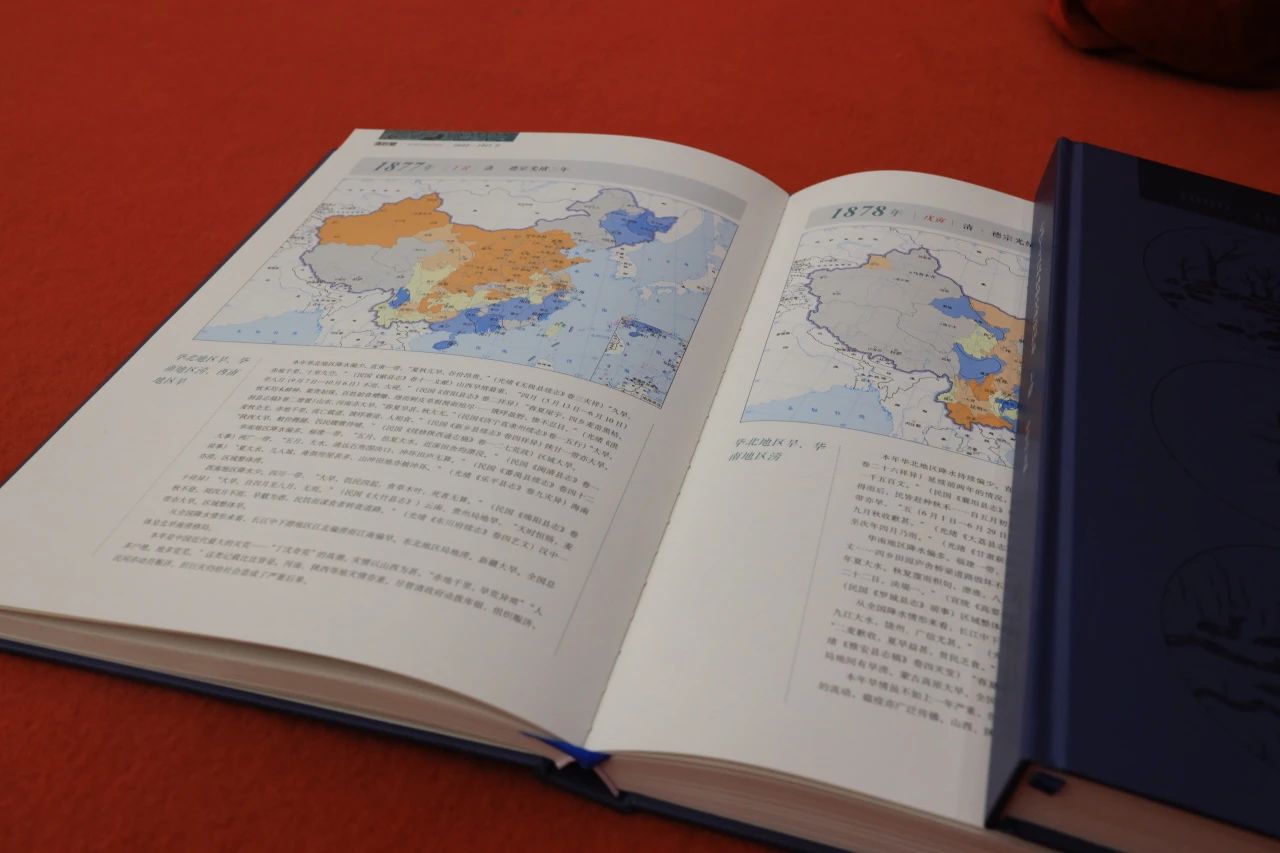

《地圖集》每幅圖都有文字說明

此外,座談會上更多來自歷史學界的學者也表達了對這項工作的興趣和進一步的期待。北京大學歷史學系教授、歷史地理與古地圖研究中心主任李孝聰、北京大學城市與環境學院唐曉峰教授,在拿到《地圖集》的第一時間就翻閱了自己熟悉的歷史時段、區域,并將《地圖集》的呈現與自己掌握的史學印象、生活經驗相比照。唐曉峰教授稱《地圖集》的工作是把“天上的事情落地”——“氣候是天上的事情,具有自然屬性,而災害是地上的事情,具有人文屬性,‘天上的事情落到地上’,再考諸人的指標(歷史文獻),最終落實在地圖上,這是極為不易的。”李孝聰教授對于《地圖集》中每幅圖下的文字說明特別給予了肯定。他指出,一些地圖集沒有充分的圖片說明,使得看圖的人看得到圖,而不清楚制圖的依據,而《地圖集》在這一點上做了充分的說明。當然,也有學者表示,并不滿足于每幅圖所附的文字說明。張人禾院士,以及陜西師范大學西北歷史環境與經濟社會發展研究中心的侯甬堅教授,都對楊煜達教授及其團隊掌握的氣候數據,特別是《地圖集》中尚未呈現的部分表示出極大的學術興趣,希望有機會能以出版物或者數據庫的形式發布出來。另外,《地圖集》篩選呈現的是“十年一遇”的極端旱澇,那么,如何識別“十年一遇”,甚至包括如何對歷史文獻資料中有關氣候的記載進行量化、篩選,如何綜合劃區,歷史地圖繪制方面的操作經驗等等,這些涉及技術問題、方法問題。中國人民大學清史所副教授丁超就特別期待楊煜達教授團隊后續可以推出相關“衍生產品”以金針度人,讓更多讀者、學者受益。

今天是第55個世界地球日,當下人類社會對氣候問題、災害問題給予的關注越來越多,甚至產生了對于環境的危機感和焦慮感。可以說氣候問題、災害問題是當代的“熱”問題,而在此次發布會上,多位學者在感佩楊煜達教授及其團隊的工作時,都提到他們十余年來甘坐“冷”板凳,也許應如唐曉峰教授在座談會上所說的,歷史氣候研究、歷史災害研究對于當代有重要參考價值,它與今天的聯系是天然的,所以,這怎么能是冷門絕學呢?!

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司