- +1

“城市鰻步”:一周城市生活

鰻鲞是最能代表上海年味的菜品之一。從家家戶戶自己風鰻鲞,到委托附近的攤販小店加工,滿街的咸腥,入口的鮮嫩,這股濃郁的海味不僅勾連起了寧波和上海,也使居民、店家和社區形成了一個獨特的街區網絡。

3月24日,一場名為“城市鰻步”的分享會以鰻鲞為線索,考現上海,感受城市變遷。

(本期主持:王越洲)

近期回顧

本次“城市鰻步”的分享人小章,小時候受到爺爺影響吃過鰻鲞,但咸鮮的口感并沒有讓他記住太多。反倒是2019年的一次漫步中,他發現上海街頭的鰻鲞攤頭和店家隨著舊城改造似乎越來越難以尋覓,就萌發了用攝影記錄下他們的想法。

從2019年年底開始,他以年為單位,在冬天記錄上海越來越稀少的鰻鲞店家,他的行跡遍布上海的南市、(老)盧灣、楊浦、虹口等地。在他的鏡頭中,不僅能看到每年冬天宛如快閃般的鰻鲞街頭藝術展,也記錄了這些店家背后的城市和社區變遷。

這次分享會他選取了幾年間在老西門、小南門、陸家浜路、順昌路、提籃橋、楊浦幾個區域拍攝的圖片,以空間和時間為脈絡,聊聊鰻鲞和背后消逝的街區。

西北風一起,農貿市場的攤位和高處開始陸陸續續擺上海鰻。鰻鲞一般的做法是去頭開背、掏空內臟,抹上白酒、鹽等調味品,再用筷子橫向撐開,變成一面面一米多長的旗幟,掛在高處風干。作為一種時令食物,又需要兼顧到制作和晾曬兩個環節,鰻鲞注定不會有專門售賣的場所,于是各個老板各取所需、因地制宜,為鰻鲞騰出地方。

順昌路曾是上海最大的尿布批發市場,哪怕近幾年處于舊改征收進程中,還是有一些尿布店堅持經營。小章就曾在順昌路捕捉到一個占用尿布批發店門面來晾曬鰻鲞的攤販。無獨有偶,在老城廂中,鰻鲞鋪的老板也借用了一家成人用品店前的空間進行鰻鲞的制作,一副切割海鰻的砧板、一個存放殘渣的鐵盤,一臺計量的電子秤,一缸茶水,工作臺掛著一條條客人預定的鰻鲞——這些組成了一個五臟俱全也靈活機動的鰻鲞鋪子。

順昌路上的鰻鲞攤

與成人用品店毗鄰的鰻鲞作坊

這個鋪子的鰻鲞成品有些特別,并不是整條海鰻高高掛起,而是被切成了一個個小塊。小章認為這可能是根據附近居民的家庭人口數和消費習慣做的處理。一般來說,一整條鰻鲞的售價大約在兩百到四百元,差不多是菜市場里單價最貴的東西。小章也曾經看到過一條標價高達1586元的鰻鲞。老派的客人進入臘月就會下訂,仔細看懸掛起來的鰻鲞上,一般都夾著標簽紙條,上書標價、腌制時間、訂戶姓名等字樣,有時還留著手機尾號以示區別,用到的標簽紙片也千奇百怪,有白紙、廣告紙,海報一角,也有撲克牌、過時的日歷紙等等。

1586元一條的鰻鲞

說到對灰度空間的利用,在老城區中類似的案例比比皆是。小章發現,居住在虹口提籃橋地區的居民較為“頭鐵”,直接利用交通信號燈、變電箱甚至征收辦公室門前等更為公共的空間作為晾曬鰻鲞等腌臘制品的地方。寒冬臘月時節,馬路上晾曬著的雞鴨肉魚蔚為壯觀,這是當地居民對腌臘制品的癡迷,也從某種程度說明居住環境的逼仄。

提籃橋的變電箱和信號燈旁的腌臘制品

“鰻步”過程中,小章也在街區中發現一些在上海市區越來越少見的社區風景和市井民俗。每年上海城隍老爺的生日,在城隍廟輻射范圍(大致是原來南市區)內的居民們可以領取2包壽面,包裝的正面寫著“某某年城隍華誕壽面”,背面除了標注了面條的食品成分,還列出了壽面捐助芳名榜和城隍老爺的介紹。

城隍老爺生日發放長壽面

一百多年前的上海市中心河道縱橫,城市肌理與江南水鄉相似,隨著后期填浜筑路等城市化進程,盡管水鄉風景不再,但里弄內的居民依舊保留著些許鄉野習慣。小章發現,在陽光充沛的白天,居民總愛在家附近曬著各類食物,除了鰻鲞,還有南瓜子、紅薯、茄子等等,陽光能幫助食物去除水分和霉菌,在冰箱等現代化設施普及之前,這是一種樸素的食物儲存方式。

晾曬食物

與食物一樣,弄堂里的植物也傾注了居民的時間和精力。充滿生命力的植物在有年歲的弄堂里肆意生長,絲瓜爬滿藤蔓,花朵盡力鉆出墻縫,能看得出在這些生猛的植物背后居民付出的心力。

弄堂里的植物

字跡也是小章“鰻步”過程中一大關注點。他在提籃橋地區看到有著老式店招的群藝照相館,也在徽寧路看到過一種極為罕見的門聯,上書“春笑 夏炎”“秋靜 冬寒”“四季發財”,中間一個“福”字。徽寧路上有一家安徽省徽州、寧國地區的旅滬同鄉人組織——徽(州)寧(國)會館,這條馬路也由徽寧會館集資修筑,并以徽寧會館取名。不知道有如此古意的門后(下圖)是否就住著安徽后裔。

而位于老西門的金家坊地塊,征收工作早已完成,整齊的封門磚將街道兩側砌成整齊的平面,這個平面也成了街區中的劇場和舞臺。有居民在上面寫就“再見,金家坊”,也有涂鴉愛好者在此處揮灑創意。

徽寧路上見到的門聯

東江陰街上的東江陰街菜場曾被附近居民戲稱為全上海最有年味的菜場,每到過年前菜場里鰻鲞臘肉高掛,如同一片饕餮的叢林,這里也是每年小章城市“鰻”步的必到之處。但2023年底的這次尋訪顯得不那么尋常,因為東江陰街菜場于2023年12月31日下午6點正式關閉。小章拍下了高掛的鰻鲞,也拍到了這樣一幕——一戶攤主正在拆下原本裝在頭頂的電風扇。菜場里的電風扇一來是為了保持空氣流動,人多時也可以送來些許清涼,一般情況下是不會隨便拆下的。攤主拆下這個電風扇也意味著她即將與東江陰街菜場告別。

未來,小章的城市“鰻”步還將繼續。但隨著城市和街區的變遷,誰也不知道這些烹制鰻鲞的攤販會遷移去哪里。用他的話說,“鰻鮝對于上海這座城市來講,是一種連接過去的紐帶,把吃鰻鮝這種習慣帶進上海的,是江浙移民。但過年吃鰻鮝,成為了上海人生活方式的一部分。每當你品下一口又咸又硬的鰻鮝時,就像是隔空和你的祖先,甚至這座城市進行著對話。”

(文/王越洲,城記播客制作人;圖/小章,“城市鰻步”愛好者)

本周主題推薦

書|《江南煙火 有滋有味的百年民間飲食》

四季輪回,可口食材數不盡。一年終始,應景美味吃不膩。江南的福氣在此,江南的日常如此。本書是洞察近代江南民風民俗的“飲食方志”,是親近百年前水鄉日常生活的“訪古指南”。

書|《清晨魚市與深夜書桌》

本書是林楷倫的首部作品,他以魚販的視角,看待魚市的競標、商業與人情,除了賣魚之外還有情感的一面。作者更以魚的生態作出占卜,希望讀者從飲食去理解自身性格與魚的關聯。剖魚,亦自剖。

書|《鲞經》

鲞經,就是一部制作魚干的百科全書。王克恭根據祖輩傳習下來的捕魚經驗,寫成了這部“制鲞之法言”、“漁家之寶典”。書中內容從有關石首魚鲞(黃魚干)的典籍著錄寫到制作時地、工序流程,還包括了捕魚的船網器具、漁汛風信、捕魚方法,甚至于養殖方法、漁民習俗、貿易指南、漁業擴張意見等,對于當下的海洋漁業科技、海洋氣象、漁民風俗、非遺技藝等研究都有獨到的歷史參考價值和文化研究價值。

書|《趕海·解剖·逛菜場:每個人身邊的自然觀察課堂》

盛口滿先生的所觀所感對國內讀者來說也許不那么“新”、不那么“奇”,但是在這部帶有些許回憶錄色彩的自然觀察隨筆集中,我們可以看到,三十多年來一直將自己對自然的敏銳覺察傳遞給他人的教育工作者,他自己是如何開始自然觀察之路的,他成為生物愛好者的選擇背后有著怎樣飽滿的人生,他又如何善于把日常生活中的各種場景轉化為自然教學的課堂。

書|《中國文化中的飲食》

第一部系統研究中國飲食文化的歷史人類學著作,全書以朝代順序為劃分,各章由海外漢學重鎮負責撰寫,考察了中國從古至今的飲食文化大觀。從中國各歷史時期的飲食習慣與風格、飲食結構、進餐禮儀與觀念象征,到不同地區偏愛的食材、烹飪技法、廚具……全景展示中國飲食的誕生、沿革、流變,傳統與創新并存,博采眾長與對外傳播交織,講述一段關于“飲食”的精彩歷史。

線下活動推薦

上海·論壇&參訪|2024上海氣候周·氣候韌性社區與社區氣候行動論壇

詳情請關注 綠色光年微信公眾號

上海·嘉年華|可持續時尚市集

詳情請關注 BCorpsCN共益企業微信公眾號

上海·嘉年華|非塑料關系,可持續的關系:2024地球日 閑下來循環生活節

詳情請關注 閑下來合作社微信公眾號

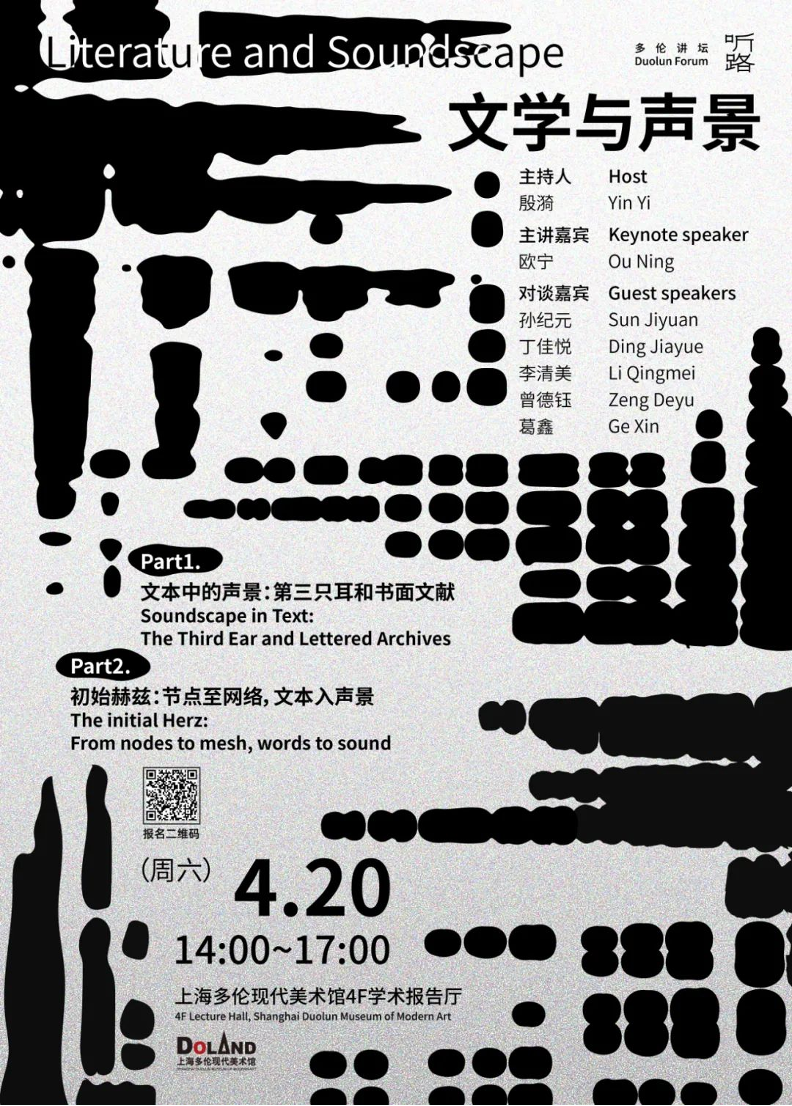

上海·多倫講壇|文學與聲景

詳情請關注上海多倫現代美術館微信公眾號

https://mp.weixin.qq.com/s/qdVQe8UWFPlQ8LccGqg28w

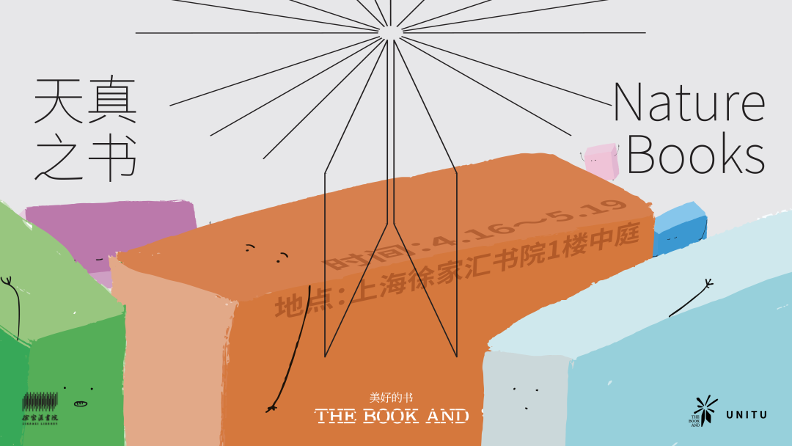

上海·展覽|「美好的書」?《天真之書》主題展

詳情請關注 THEBOOKAND美好的書微信公眾號

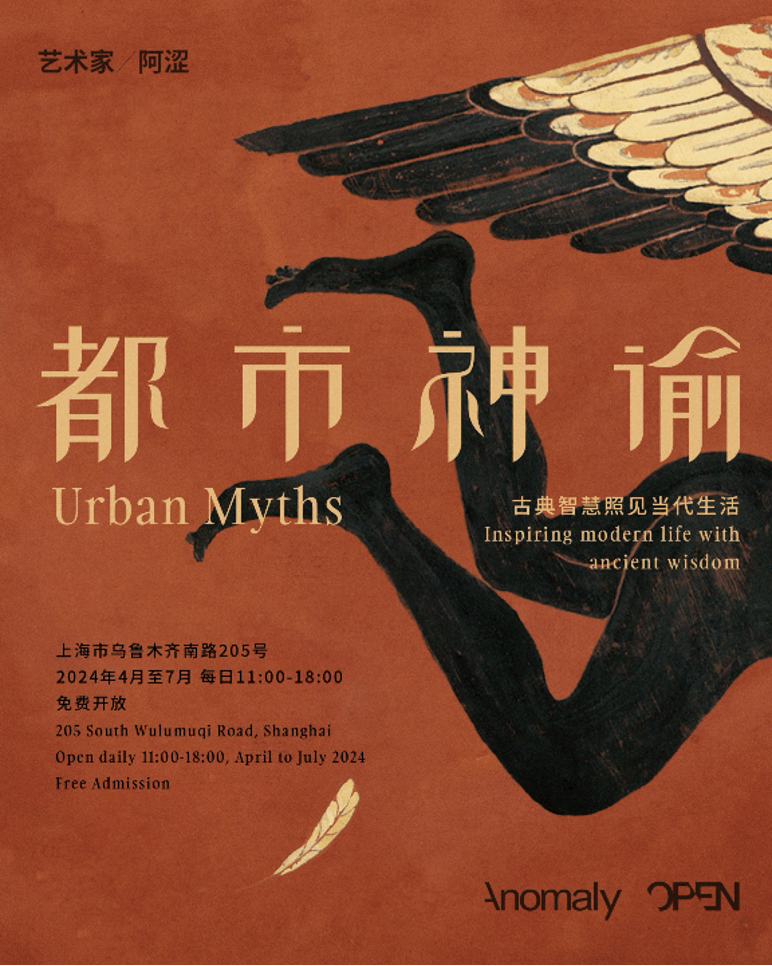

上海·展覽|哪路神仙保佑了喝大酒的你

詳情請關注 非常創意TheUnreasonable微信公眾號

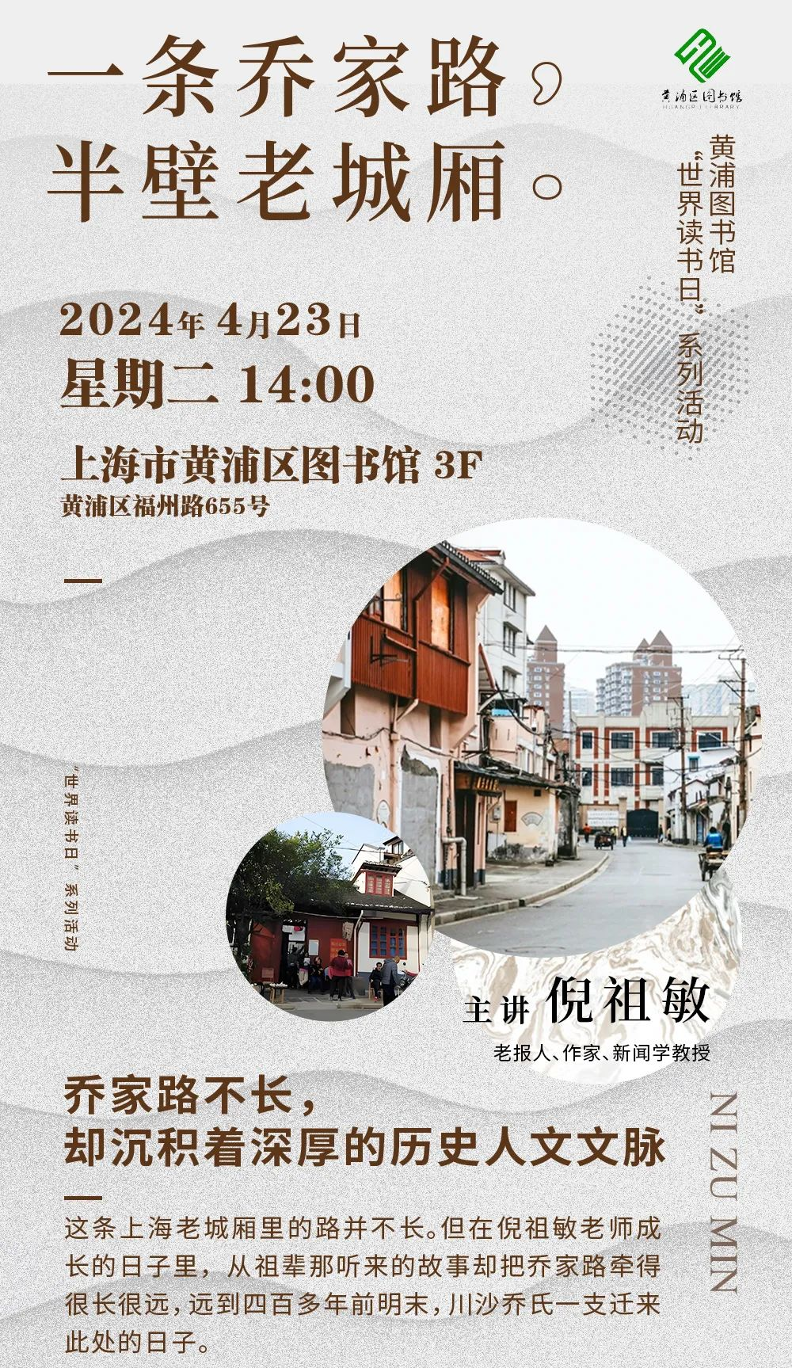

上海·講座|一條喬家路,半壁老城廂

詳情請關注 上海市黃浦區圖書館微信公眾號

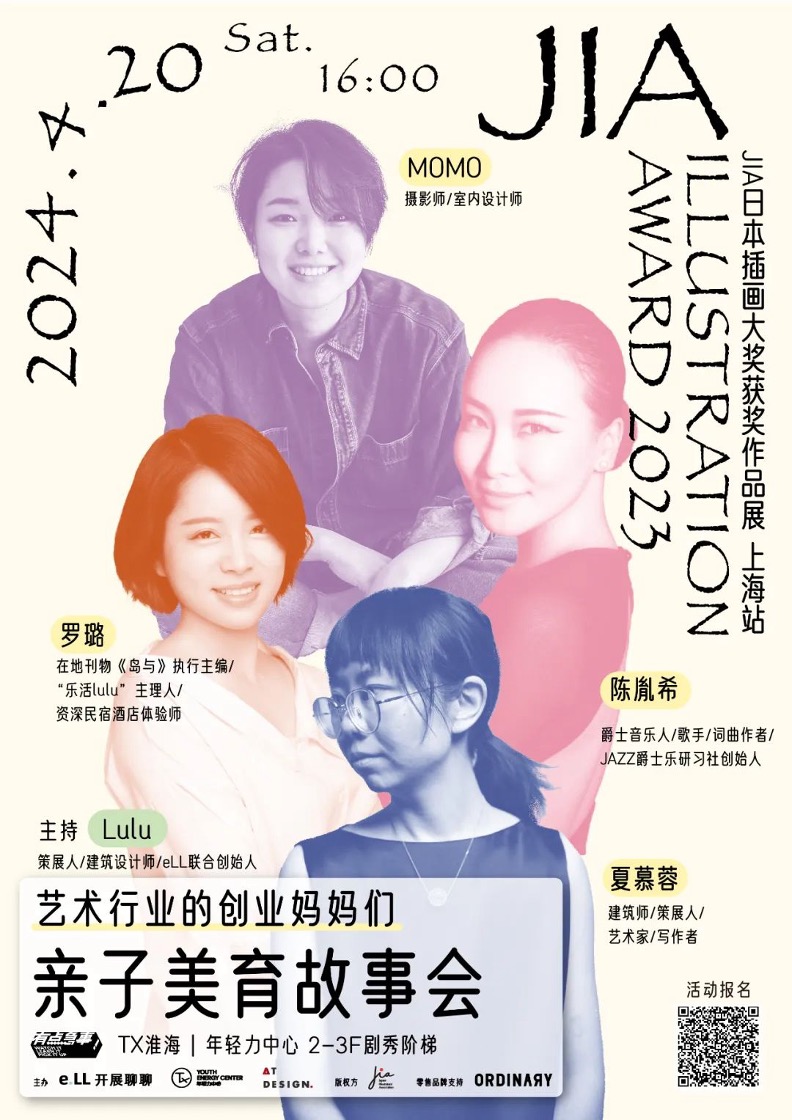

上海·分享會|藝術行業的創業媽媽們

詳情請關注 eLL開展聊聊微信公眾號

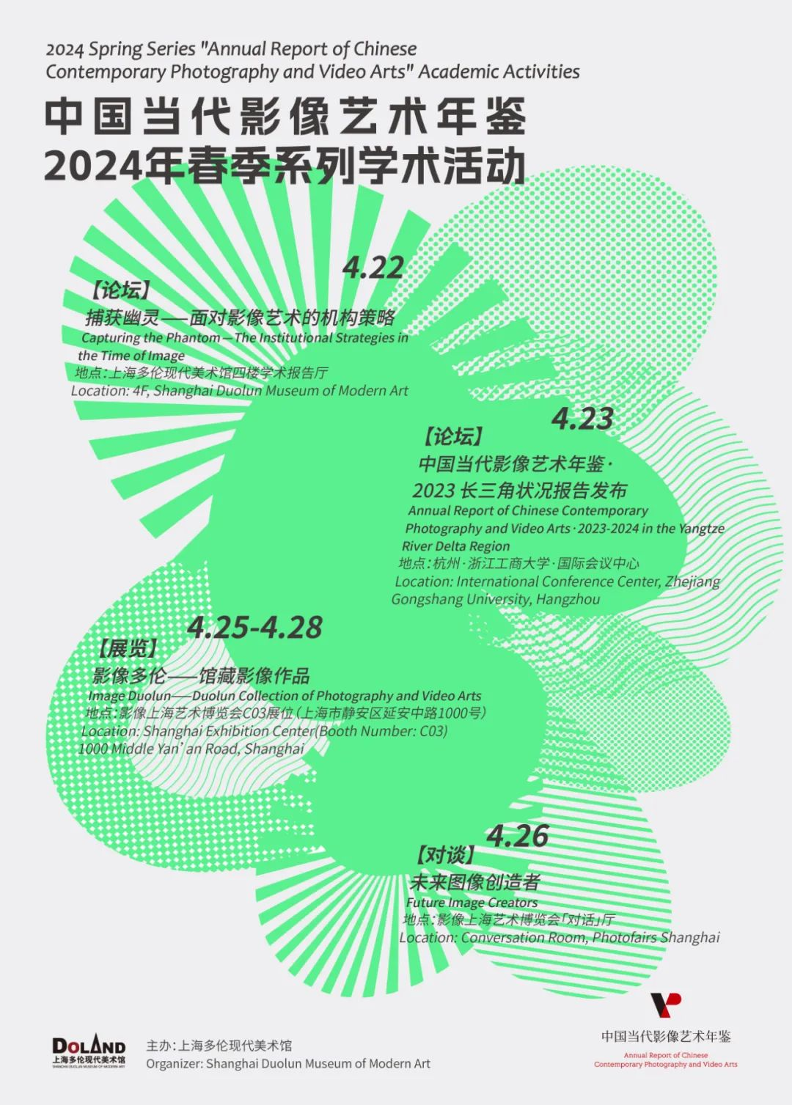

多地|“中國當代影像藝術年鑒”2024年春季系列學術活動

詳情請關注 上海多倫現代美術館微信公眾號

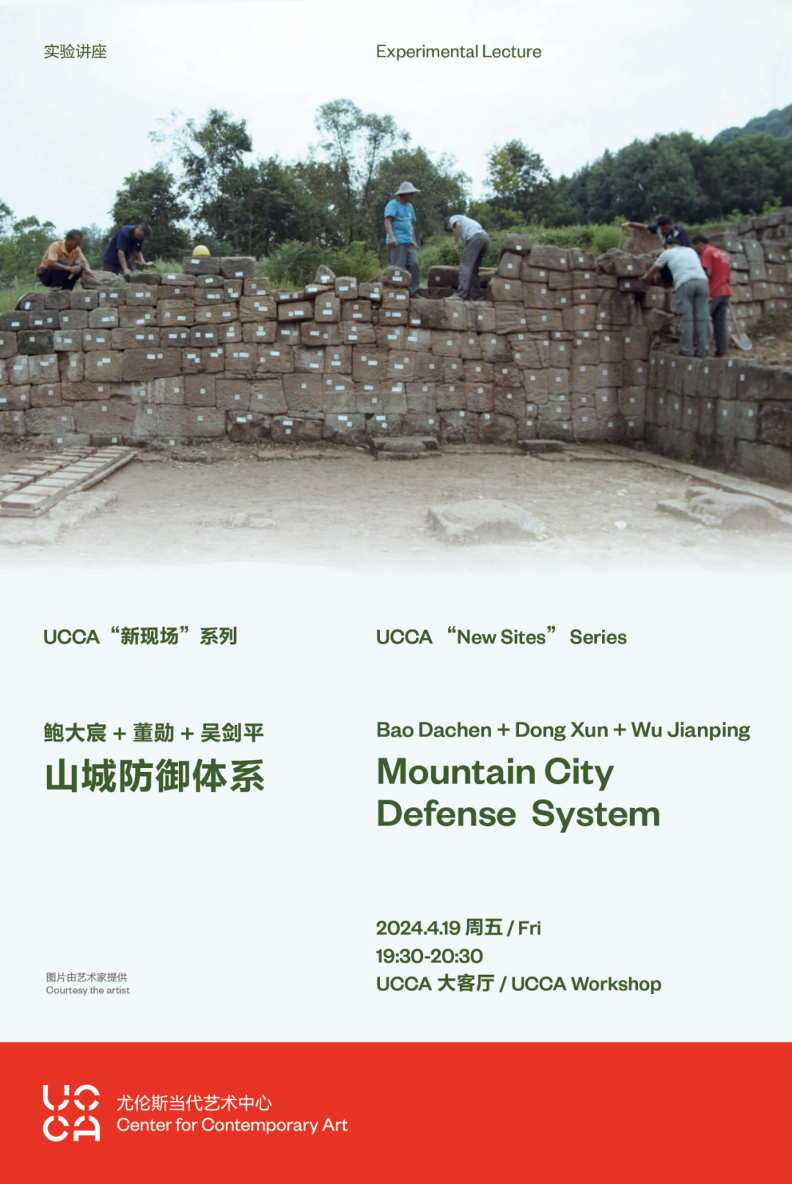

北京·實驗講座|山城防御體系

詳情請關注 UCCA微信公眾號

北京·論壇|「不一樣的社會觀察」第四季懇談會

詳情請關注 北貝BOOK微信公眾號

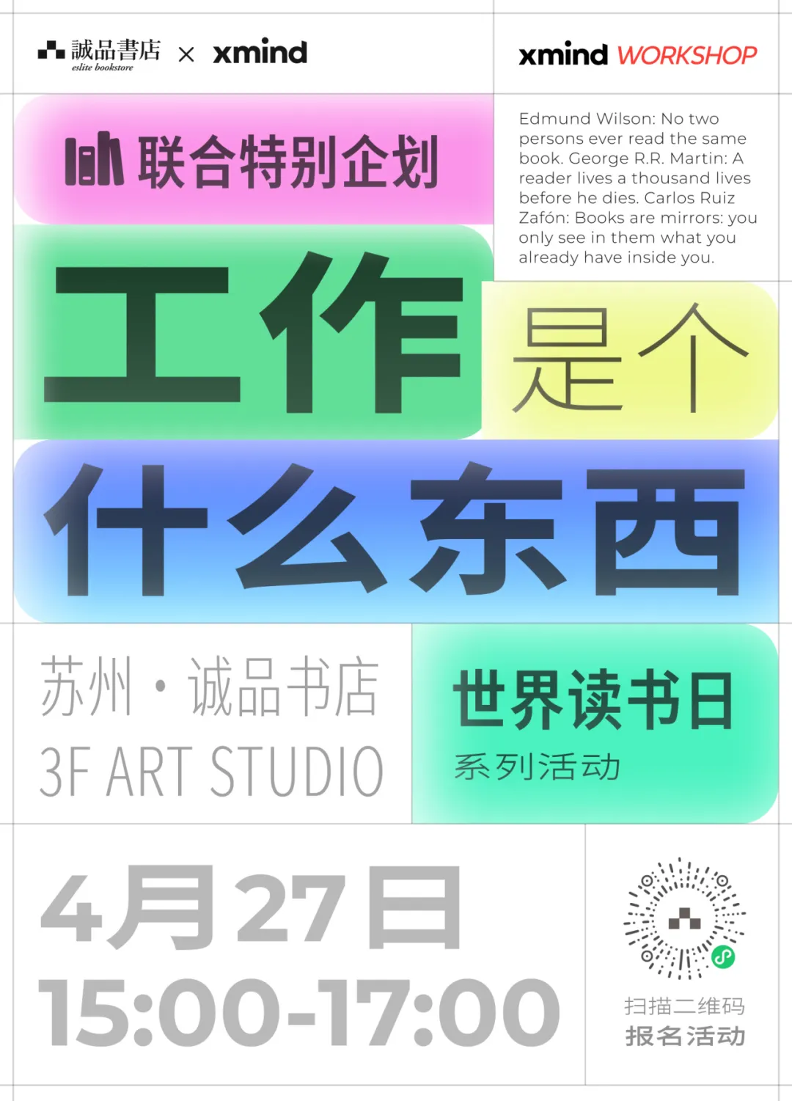

蘇州·工作坊|WORKSHOP:工作,是個什么東西

詳情請關注 誠品生活蘇州微信公眾號

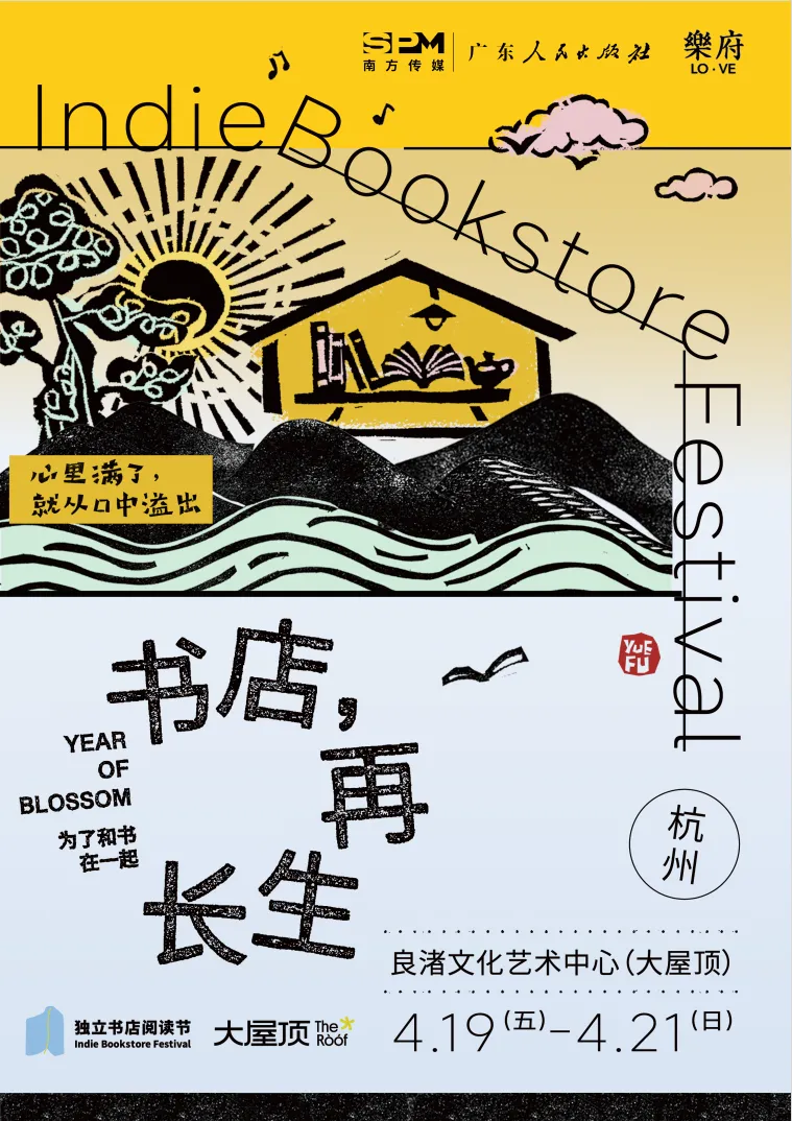

杭州·讀書會|制造書單:通往公共閱讀的想象之門

詳情請關注 獨立書店閱讀節微信公眾號

杭州·市集|2024獨立生活閱讀節

詳情請關注 悅府文化微信公眾號

杭州·展覽|那么西湖

詳情請關注 大屋頂微信公眾號

杭州·展覽|藝術,照常生長

詳情請關注 BAC藝術社區微信公眾號

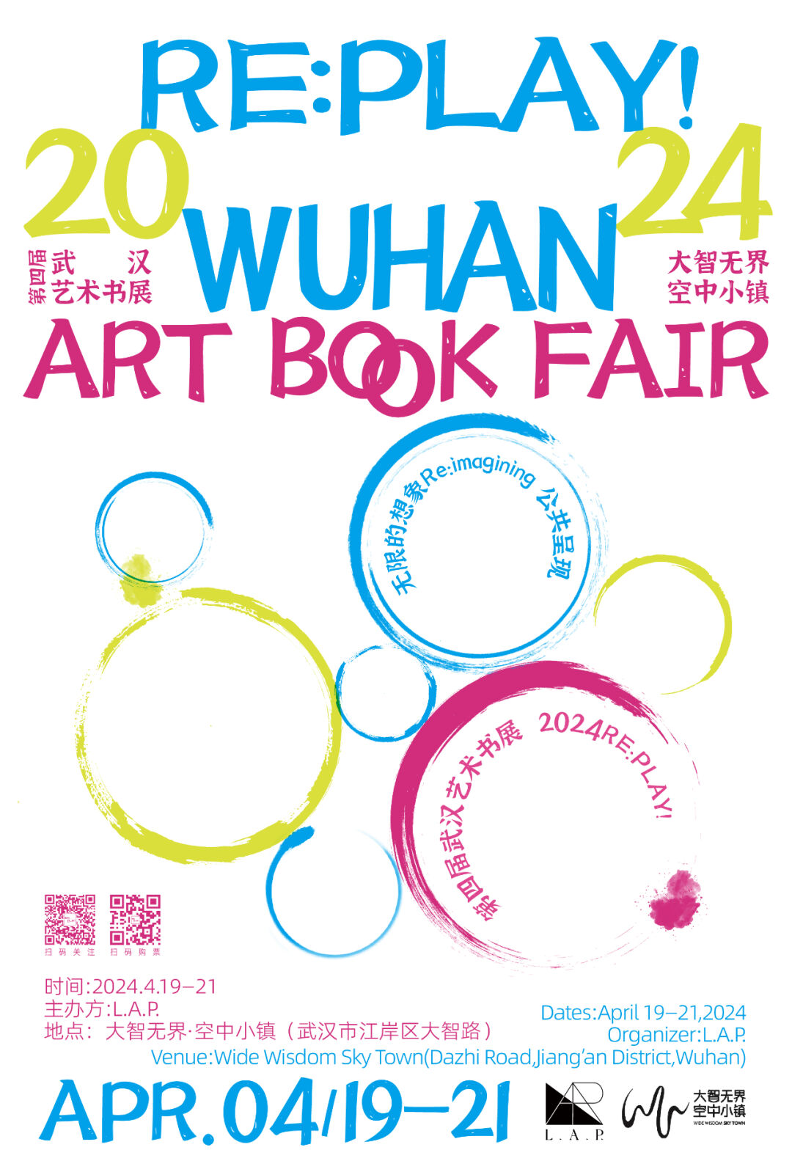

武漢·書展|RE:PLAY! 第四屆武漢藝術書展

詳情請關注 Replay Art微信公眾號

武漢·展覽|第四屆武漢藝術書展年度主題展覽

詳情請關注 Replay Art微信公眾號

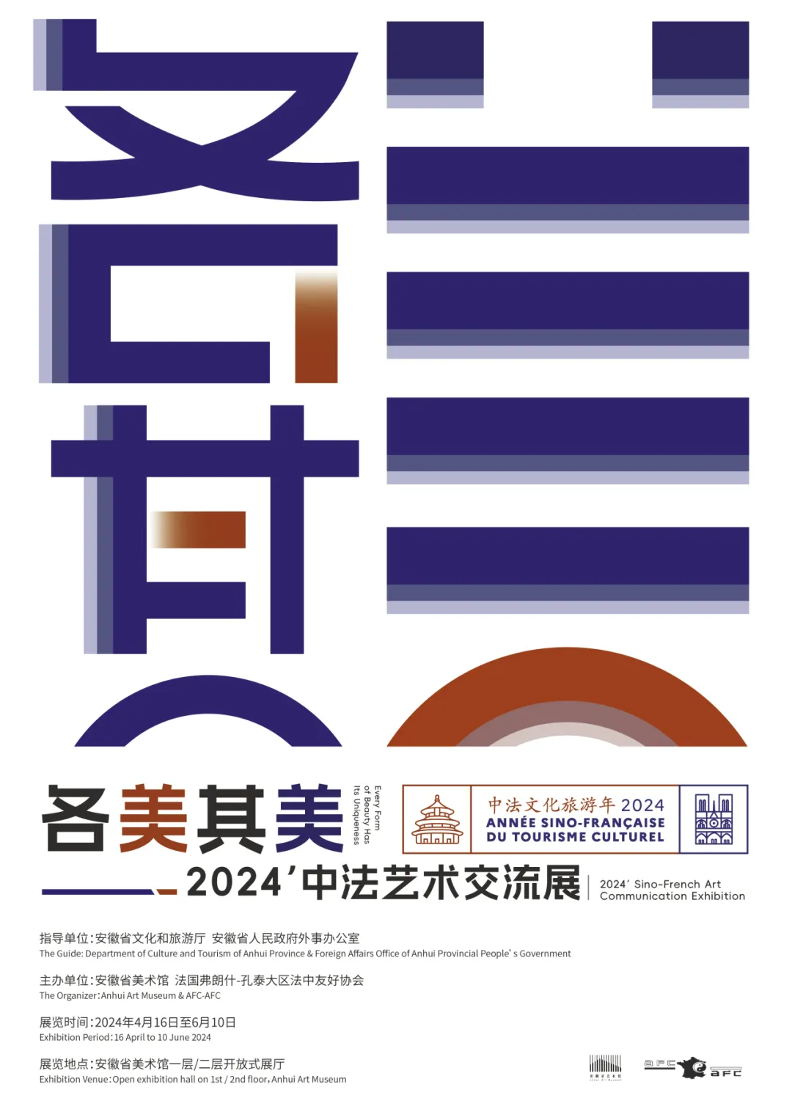

合肥·展覽|“各美其美——2024’中法藝術交流展”

詳情請關注安徽省美術館微信公眾號

https://mp.weixin.qq.com/s/jmQUa3V9iBBkyPb5AqoNMw

桂林·展覽|最美的書20年回顧展·桂林站

詳情請關注 廣西師范大學出版社美術館微信公眾號

碧山·展覽|文房新語

詳情請關注 碧山工銷社微信公眾號

漳州·食物工作坊|沙茶面與沙茶人:華僑飲食的重塑與創造

詳情請關注 大愛 JUNE微信公眾號

順德·詩歌會|詩歌粵讀夜

詳情請關注 單向街書店微信公眾號

哈爾濱·放映|《倒春寒》放映+導演連線

詳情請關注 知見Kapitalism微信公眾號

拉薩·書展|拉薩春日書會

詳情請關注 abC誒筆希微信公眾號

線上活動推薦

線上征稿|2024城市速寫大賽

詳情請關注 鯨字號微信公眾號

征集|第五屆附近映像季 開始征集

詳情請關注 附近在消亡微信公眾號

(如果您想聯系我們,請發郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司